我以我法写新颜

方志凌

《风从这里吹过》彭太武中国画146×186cm 2011 年

一

20世纪90年代,以武汉为中心的湖北美术界仍然充满了活力。随着新潮美术运动的戛然而止,在“回到语言本身”的观念中,武汉出现的一些新艺术现象颇为引人注目:超级写实绘画、波普潮、新表现绘画、新水墨……如此等等,上世纪80年代那种以形形色色的超现实主义为表征的喧嚣、晦涩的新潮美术,此时已经为更多元的“新语言”探索所取代。正是在这样一个多元化的“求新”时期,一个不太为理论界所关注的湖北艺术群体——山水、花鸟画群体——也先后登上了艺术的大舞台。

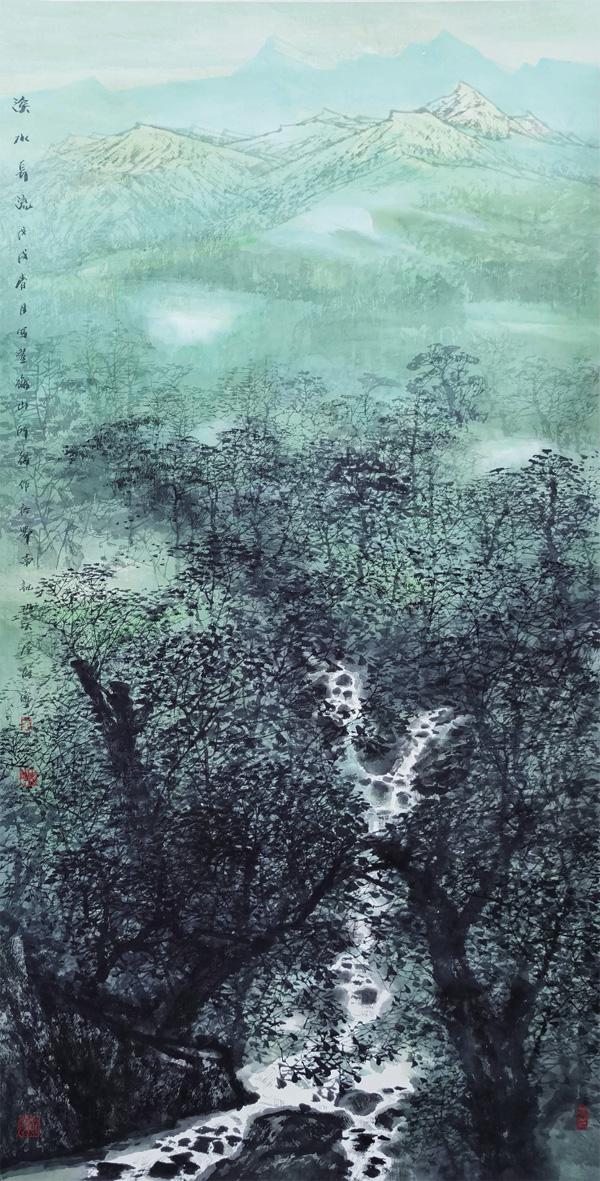

1990年,董继宁与贾又福、宋雨桂一起获得首届北京国际艺苑美术奖,第二年他又应邀在京举办了名为“魂系山情”的个人展览,一时间,他融简明有序的构成形态和酣畅淋漓的笔墨韵味与一体的大开大合、气势磅礴的山水作品,成为当时为数不多的艺术杂志的宠儿,他也由此一举成名。在此后的一段时间里,他在延续了以“大泼墨、大笔触、大气势”的“沉雄壮美”的艺术风格的同时,更注意对润泽、灵动的微妙的水色渲染的运用。而在2006年中国美术馆举办的《董继宁山水画展》之后,他的艺术探索又出现了一些新动向,在保留了宏大的格局、酣畅的水色氛围的基础上,显然融入了更多传统山水画的皴擦笔意;在取景上也常常选取一些更平实的日常景物,从而将清新、淡雅或沉雄、浑厚之外,更多了一些幽深与质朴。2018年创作的《溪水长流》,就是以有着微妙的水色变化的极富现代视觉韵味的大笔渲染,与体现了深厚功力的繁密、苍劲的勾、皴、点的传统技巧相结合,营造出一种静谧、幽邃却又蕴涵着万古长青的盎然生意的诗意化的当代林泉,充分体现了画家近期的艺术追求。

溪山夏日吴良发中国画136×68cm 2020年

珠峰印象施江城中国画131×131cm 2009年

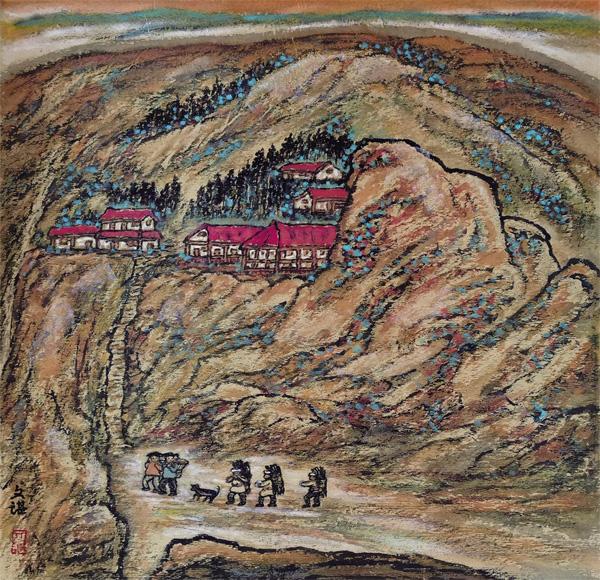

刘文谌早在1989年就以《红土系列》获得第七届全国美展铜奖。1983年的长阳写生之行,“鄂西山区粗砺浑厚的土壤和世世代代从泥土里生长出来的山里人”就深深吸引了他,自此以后,他每年都会到神秘而原始的长阳土家族生活一段时间。为了表现神秘、奇瑰的巴楚风情,他多方求索,苦练书法、大量临摹石窟、碑林和墓穴壁画,苦心孤诣地寻找适合自己的特制土纸……最终,他借鉴了“楚漆、汉画和古代壁画等民族传统的艺术特点,同时借鉴西方现代艺术经验”,并以自己独具特色的纸、墨、形、色为载体的“巴风楚韵”,成为他风格鲜明的艺术标志。刘文谌2020年创作的《山村》,是在极富韵律变化的团块构图中,以浑厚苍劲的书法化的线条,有着古壁画的斑驳意趣的温暖而深沉的红褐色调,以及朴拙、敦厚、颇具天真童趣的造型韵味,营造出的温情、质朴的感人肺腑的乡土诗情,正是他独特的“巴风楚韵”的最新注解。

《江汉春色》张军中国画40×40cm 2016年

《溪水长流》董继宁中国画136×68cm 2018年

吴良发曾是武昌火车站的一名“美工”,策划过“湖北工人画廊”,当时的创作以水墨人物为主,进入湖北省美术院以后,他的创作方向很快转向了山水画。他的山水画最初深受石涛的笔墨趣味和“法无定相”的艺术观念的影响,后来也颇受黄宾虹的“积墨”的启发。但他的山水画所呈现的既不是“可居、可游”山水实景,也不是萧疏、淡远文人趣味,而是一种充满生命律动的恢宏、灵幻的山水幻境。他的山水意象似乎有上世纪80年代盛行的超现实主义的遗韵,但不同的是,他作品中的神秘、苍茫的宇宙意识,显然是与中国传统文化的“天人合一”、“澄怀味道”息息相通的。那种如“虚幻之静空,如夜之深幽”的禅意,使得他笔下颇为现代的山水形态里,似乎总隐含着一种跨越时空的精神对话。《十月》是吳良发重要的代表作之一,在沉稳通透的积墨、积色和具有个人标识性的“积点”的独特笔意中,俯瞰的缥缈云山与葱郁原野都被转化为平面化的点、线、团块,而微妙丰富的水墨层次与纳比化的雅致的“半调”色彩氛围的结合,更赋予神秘浪漫的山川景物以强烈的时代气息。

《岁月争春》董继宁中国画96×96cm 2017年

吕绍福在湖北美术学院进修时学的是油画,转向山水画后还是能看到油画特有的整体而又微妙的光色氛围的影响。他独特的“朦胧”风格,最先是用来描绘于他特别钟情的由蒙蒙烟雨中的低矮、残旧民居所构成的“里弄街巷”小景。可见,他对宣纸洇晕、水墨漫漶的过人敏感,是源于他对特定景物的敏锐观察和情感充沛的想象。此后,他把这种“满纸朦胧、若隐若现中,有一处吸引人的视线的精彩地方”的视觉韵味,移植到他的山水画创作中,以简洁明了的构成关系、烟雨氤氲的淡墨层次、以及极富传统底蕴的皴擦、勾勒,锤炼出自己个性鲜明的“朦胧山水”。2019年创作的《山凌绝顶我为峰》正是他的“满纸朦胧”的“朦胧山水”的典型代表:高峻、孤绝的峰岚,在轻盈、漫漶的水墨渲染而成的氤氲烟云中若隐若现。在这里,真正动人的不是奇险、清冷的峡江景象,而正是那空灵、浅淡、清幽出尘的“朦胧”诗境。

金顶瑞雪图张军中国画180×56cm 2018年

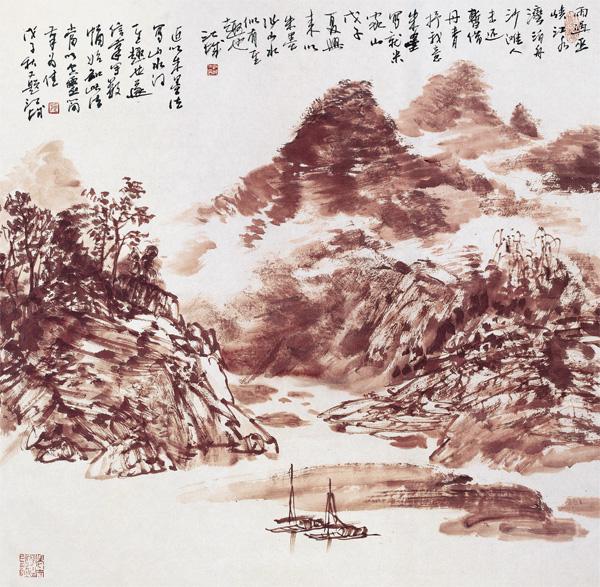

《雨过巫峡江水湾》施江城中国画68×68cm 2008 年

相对而言,施江城和张军的山水画与民国以来的经历了现实主义洗礼的新国画传统之间的关系更紧密一些。施江城与这种新国画传统的关系,不仅在于他对陆俨少、宋文治等人独树一帜的笔墨语言的学习与借鉴,更在于那些山水大家们的长江写生对他的启发和影响。他眼中的长江不仅是一种令人震撼的自然景观,更是一部由险峻的山峰、浩荡的洪水、变幻的流云、蒸腾的烟霞共同谱成的一曲雄奇壮阔、气象万千的民族精神的颂歌。为了表现他心目中的长江,他一面借用西画的俯视、仰视的视角,以及简练而又变化多端的构成关系;一面又以国画特有的披麻、折带、解索等皴法,营造出一种既有吞吐八荒的恢弘气势,又保留了山川云霞、时代风物的震撼人心的视觉印象的长江新貌。2019年的《昆仑雪峰图》则体现了施江城近年来在长江主题之外的新的艺术探索,作品直接选取昆仑雪峰的视觉片段作为画面的主体形象,种种酣畅、沉雄的勾勒、皴擦的笔法,自然熔铸为昆仑雪峰斑驳、破碎却无比巍峨雄壮的身姿。这样的昆仑雪峰无疑是他深厚的传统笔墨、敏锐的视觉体验和深沉的英雄主义情怀的新的艺术载体。

《芦花赋》魏金修中国画145×360cm 2013年

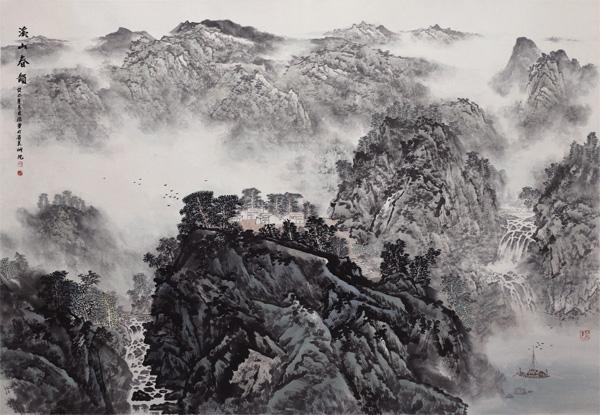

张军生长于文脉深厚的南京,少年时期就经常接触到齐白石、潘天寿、傅抱石、钱松喦等国画大师的作品,青年时期,他又结识了在郧阳任职的周韶华。在周先生的指导下,他一方面系统地研习中国山水画的传统技法,一方面则遵循老师创新精神,努力探寻符合个人特质的个性化语言。他画山水“首重气势”,具体的笔墨语言则在宋、元以及新金陵画派之间自由撷取,但最终都会融汇贯通于充满时代气息的大山大水之中。张军很擅长与他人合作巨幅山水,他与施江城合作的《高峡平湖图》、与其他八位画家合作的《山峡史诗》等,都是以充沛情感、气势恢宏的杰作。《春山雨霁图》是张军2020年的新作,他以雄浑、朴茂的笔法描绘出的攒簇群峰为近景,以舒缓、清新的笔调勾勒、渲染的坡谷为中景,以缥缈氤氲的烟岚为远景,作品层次分明,气魄宏大而又清新动人。

就作品外在的视觉形态而言,魏金修的“芳华清供”、“荷风徐来”、“稼穑忆往”等独居特色的绘画,与其说是借鉴了西画的构成关系、微妙的色彩氛围和精妙的视觉肌理的花鸟画,不如说是以水墨韵味绘制的很现代的静物画或风景画。但就作品的内在情感与精神特质而言,又明显与中国传统文人的精神品格声息相通。虽然他极少画梅兰竹菊这类经典文人题材,而更喜欢描绘鸡冠花、向日葵、菊花、无名野花、棉花、秫秸等充满田园野趣的日常花草,但作品清幽、淡然的闲适心境,清新、隽永的精雅氛围,无疑都流露出一种深沉、高雅的文人气息。就这个意义而言,他广为人知的“魏家样”,其实就是质朴的田园情趣、恬淡的文人情怀、以及深厚的中西绘画修养的结晶。《花境三界图》是“芳华清供”系列重要的代表作品,以中西结合的“林吴风格”描绘出的瓶花敏感而富有诗意,而它们与作为背景的在浅淡的水墨肌理中若隐若现的雕花门扇,以及前景中以浓重的墨色营造出的颇为现实的光影氛围的结合,则显然体现了“魏家样”独特的个人风貌。

《山里人》刘文谌中国画57×58cm 2020年

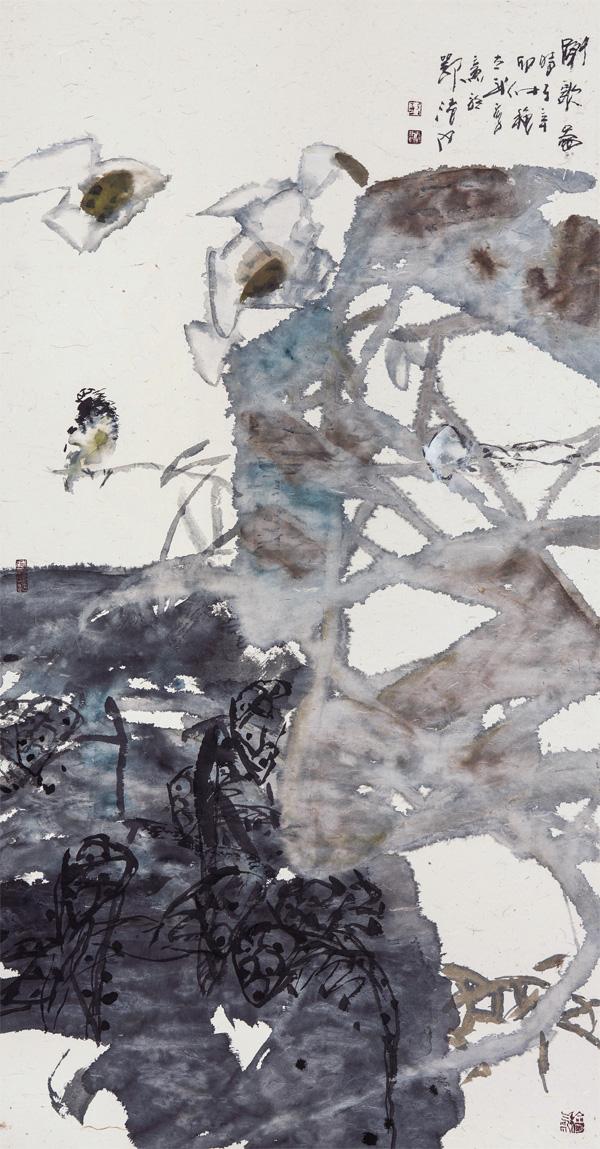

《闻歌图》彭太武中国画140×74cm 2011年

1993年,彭太武的山水作品《魂系故乡情》荣获的全国首届中国山水画展览优秀奖,第二年,他却出人意料地以花卉主题的《吉祥花店》入选第八届全国美展。在如此短暂的时间里转型成功,是因为他“将山水画的大气势、满构图,用之于花鸟画中,从而使他的花鳥画,有一种不同于传统花鸟画图示的宏大气象”。彭太武对时代的精神主题有独到的见解。《吉祥花店》就是以“花店”这个小的新鲜事物来隐喻宏大的社会变革,因此他的满构图、清新明丽的色调、构成感与现实感相结合的视觉氛围,不单单是一种美学追求,更是对他体悟到的一种春潮涌动般的时代气息的再现。他后来创作的辉煌、灿烂与凝重、悲壮相交织的《红葵》,强健、丰硕而又弥漫着些许沉郁与哀婉的《好大一棵树》等,都是以大开大合、节奏分明的笔墨,豪放而又浪漫地抒写的新时代的英雄颂歌。

二

1979年,周韶华、汤文选、冯今松等10位湖北国画家成立了“晴川画会”,这是新中国以来湖北地区成立的第一个画会。这些年富力强的画家们成立画会的根本目的,是探讨“画什么”、“怎么画”的问题。“改革开放之初,对于国画将往何处去,大家都很迷茫,画什么、怎么画,没有人敢做先行者去做这个尝试。而湖北省美协这样一个代表政府层面的创作要求的机构,在这个时候站出来,让大家按照自己的想法去画画,它的意义和影响是可以想象的。”(洪镁采访稿《陈方既:我们是被历史选择的,是承前启后、继往开来的》)虽然求新、求变已是当时文艺界的共识,但在怎么变的问题上却一片茫然。对于晴川画会的画家而言,“按照自己的想法去画画”,不仅是要将艺术从政治的过度干预中解放出来,他们还打破了现实主义洗礼的藩篱,开启了国画与现代艺术相融合的大门。这样的突破,使他们成为湖北地区上世纪80年代新美术运动的开拓者。

上述8位山水、花鸟画家,是晴川画会的后继者,他们大都与周韶华、冯今松等前辈画家有很深厚的渊源——或为师生,或为关系密切的上下级——但当他们开始自己独立的艺术之路的时候,所面临的环境却发生了很大的变化。一石激起千层浪的“中国画穷途末路论”,让初登艺坛的年轻国画家们承受巨大的压力,画什么、怎么画的问题又成了生死攸关的重大问题。在这个时候,这些青年艺术家坚定地选择了国画山水、花鸟这些颇受冷落的艺术门类,这不仅在于前辈们的影响,或是他们对与中国文化传统血脉相连的山水、花鸟绘画的热爱,更在于他们深信自己独具个性的国画语言,是足以承载他们所体悟到的时代精神的。

《溪山春韵》张军中国画123×178cm 2013年

花境三界图魏金修中国画218×170cm 2007年

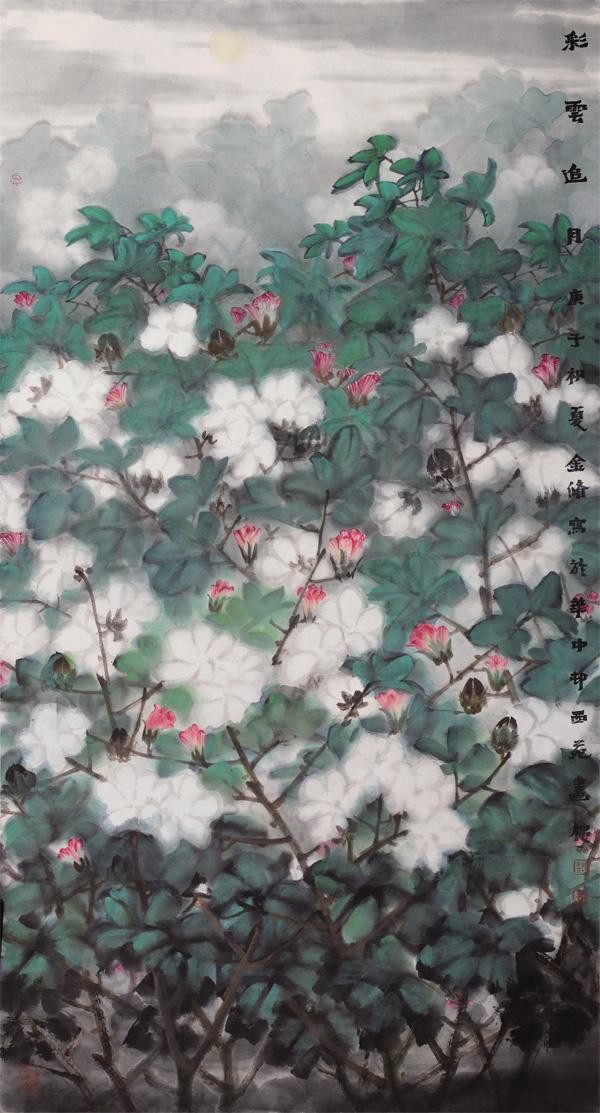

彩云追月魏金修中國画180×97cm 2020年

《山村》刘文谌中国画58×60cm 2020年

这样的信念,不仅体现在他们的艺术创作中,也直接体现于他们的关于“时代精神”、“时代气象”的论述中:“黄河、长江间的峰峦、树木、滋养着一个伟大的民族。苍凉中的博大使这个民族百折不挠……简单的色彩关系和多变的用笔造成一种冲撞,纵向幅式因上下两条江河横贯,又形成构图的变化。以象征性的符号和大写意的笔墨语言,表现着中华民族不屈的精神。”(董继宁:《关于我的几张画》,《灯下独语》,香港亚太文艺出版社,2005年11月)“今天,当我们依旧用笔墨语言去表现写意精神时、当我们用当代文化眼光去关注清新质朴的自然情境时、将时代精神节奏和生命诗意融入作品时,作品洋溢着诗意的时代气息和创造性,让我们愉悦和自信。”(彭太武:《写意精神与时代精神(代后记)》,《中国当代名家画集——彭太武》,人民美术出版社,2013年4月)……

进入上世纪90年代以后,在更为宽松而多元的艺术氛围里,这些艺术家先后步入了他们成果丰硕的艺术成熟期。他们在山水、花鸟领域的艺术探索,都没有停留在纯粹的视觉形式和笔墨语言的层面上。就外在的语言特征来看,他们艺术探索都是同时向中国艺术传统和西方现代艺术两个不同的向度而展开的。这并非出于一种折中主义的方法论,而是源自他们对中国艺术的现代性的深刻理解:既要载负新时代的新事物、新信息,又要承载中华民族的神采和血脉。当种种新的视觉元素、种种深厚的语言笔墨,与他们各自独特的社会体验融合在一起,幻化为他们各自独树一帜、特色鲜明的“我法”时,他们内心对“我以我法描绘时代之新颜”的坚定信念无疑是相同的。

责任编辑 陈 俊