四川盆地超深地震大剖面勘探及深部地质结构研究

胡 峰,梁顺军,张晓斌,彭业君,杨智超,龙思萍,王中海

(1.中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司西南物探分公司,四川成都500643;2.中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司西南物探研究院,四川成都500643)

早期的调查四川盆地基底-莫霍界面地质构造、地层结构,常用勘探成本低的天然地震和非地震(电法、磁力及重力)勘探,因其精度低,只能宏观反映基底或莫霍界面的起伏形态和深度,不能满足深入研究的需求[1-3]。而地震勘探虽然分辨率高,但因成本投入高而极少使用。随着国家经济实力日益增强,和经济建设、防震救灾的迫切需求,近年来采用勘探精度高的人工地震方法研究地壳深部和莫霍界面构造形态[4-5],逐渐在全国开展应用,并取得了良好的效果。

四川盆地西北部龙门山断褶带属于强烈地震活动带,特别是“5·12”汶川特大地震给国家和人民生命财产造成巨大损失[6-7]。四川盆地中部属于地台区,地壳相对稳定,但近十年来川中遂宁、内江,川南泸州、自贡、宜宾及重庆地区,4.5~6.0 级地震相继发生,地震活动频繁。为研究基底和莫霍界面对四川盆地中部天然地震的影响和诱发因素,在四川盆地中部部署了一条龙门山山前带到川中东部约200 km 的2009HN 超深地震大剖面、华蓥山北段部署了约80 km 的2018GJ 超深地震剖面,记录长度26 s。经室内精细处理,获得沉积盖层、岩石圈及莫霍界面的深部地震信息,为研究四川盆地中部地壳结构和地震诱发因素提供了可靠的基础资料[8]。

1 超深层定义及深层地震勘探方法

1.1 地质目标中深层及超深层定义

资源勘探特别是油气勘探中的深层目标既有深度概念,还与钻井能钻达的极限深度值有关[9-10]。不同含油气盆地由于地温梯度、地层时代的差异,对深层的定义也不相同,目前关于深层的定义尚未形成统一的标准。国内对深层的定义,东部和中西部各异,就四川盆地而言,油气勘探层系为白垩系—震旦系,浅层为白垩系—上三叠统须家河组,埋深2 000~4 500 m;中层为中三叠统雷口坡组—泥盆系,埋深4 500~6 500 m;深层为志留系—震旦系,埋深6 500~9 000 m。本文中四川盆地以大于油气藏钻探最大深度9 000 m 为界,超过9 000 m 地质目标的层位,定义为超深层。

1.2 深地震勘探方法简介

在诸多地球物理方法中,地震探测在确定地质体的空间分布范围、埋藏深度、空间位置等方面优势明显,使之成为探测地球深部结构中最重要的方法。根据震源性质,地震探测方法分为天然地震方法和人工震源方法。

1.2.1 宽频天然地震观测

通过宽频地震仪记录天然地震的地震波,利用地震波传播的动力学和运动学特征,获得台站下方及其周围的地球深部介质参数,认识其内部结构与构造信息。天然地震方法主要包括体波、面波层析成像及横波分裂成像等,利用远震接收函数反演得到的地壳和莫霍界面结构。天然地震方法震源激发能量强、探测尺度大,是大区域、大尺度地壳、地幔结构的主要探测方式。

但由于震源定位、发震时刻确定都存在一定误差,且观测台距离较大,使天然地震方法成像分辨率很低,垂向分辨率低达1~3 km。

1.2.2 人工地震观测法

人工震源方法主要包括深地震探测技术和地震反射剖面技术,它们具有震源位置及起震时刻准确,可对地壳和上地幔的速度结构等物理属性及壳内物性界面进行精细刻画的能力。

1.2.2.1 深地震探测技术

深地震探测是研究深达几十公里的地壳构造的一种低频地震勘探技术。其工作原理采用折射波法或反射波法,观测系统采用了点式观测或连续观测[11]。由于勘测深度大,震源点到接收点的距离可达数百公里,采集参数一般为:炮点距40~160 km不等, 接收点距4~6 km,排列长度100~220 km。多井组合激发,井深20~40 m 之间,药量高达80~200 kg。可见该方法分辨率低,勘探地质目标尺度数百米及数公里。

1.2.2.2 地震反射剖面方法

地震反射剖面方法主要用于油气勘探,利用地震反射剖面法探测油气勘探以外的深部地质目标的方法,定义为深地震反射剖面法。其工作原理主要应用地震反射波法,观测系统采用连续观测,具有接收点距小、探测深度范围大、分辨率高、准确可靠等特点,勘探地质目标尺度数米至数十米。利用深地震反射剖面探测方法,寻找和开发油气藏,研究岩石圈的形成和演化、莫霍界面构造、地球动力学过程、浅中深构造关系及地震灾害预测,具有其它方法无可替代的优势,是已被国际地学界公认的主要技术手段和有效方法[12]。

2 四川盆地超深地震大剖面勘探进展

四川盆地康纳德界面和莫霍界面,埋藏深度均大于20 km。针对四川盆地超深地质目标进行地震资料采集工程项目较少,现有的成熟地震探测方法,如观测系统、激发接收方式等采集技术和参数,能否完全应用于超深层地震探测,目前还处于探索阶段。为了获得四川盆地中部和盆周的基底—莫霍界面反射,近年来部署了两条超深地震大剖面,即2009HN 测线和2018GJ 测线(图1),记录长度达26 s。

图1 四川盆地深超地震大剖面位置

2009HN 测线位于四川盆地中部,满覆盖测线长度200 km。地震地质条件好,地面出露地层白垩系K、侏罗系J 砂泥岩及少量第四系Q 河道砾石层,地下构造形态平缓简单,采用特殊观测系统模式,即采用(小排列-小药量-中间激发观测系统+大排列-中药量-中间激发)+(超大排列-大药量-单边激发联合观测系统)采集方式,两串检波器垂直测线组合接收。2018GJ测线西段位于川中东北部,越过华蓥山北段, 满覆盖测线长度72 km。地表主要出露侏罗系地层泥岩、泥质砂岩,地震地质条件较好;测线东段位于华蓥山构造北段,构造顶部出露中下三叠统灰岩,地震地质条件相对较差。为了验证常规地震勘探方法能否获得四川盆地中部基底-莫霍界面反射,2018GJ测线采用小排列-小药量-中间激发观测系统,单点数字检波器接收。

四川盆地为华南扬子地台西部,属于大型克拉通沉积盆地,地层及速度结构稳定,因此,四川盆地沉积盖层—莫霍面的各层系的反射特征是稳定的。若地震剖面特征发生较大的变化,在处理方法和技术相同的条件下,主要是受地震采集参数(覆盖次数、最大炮检距、药量及井深等)和地表地震地质条件的影响。

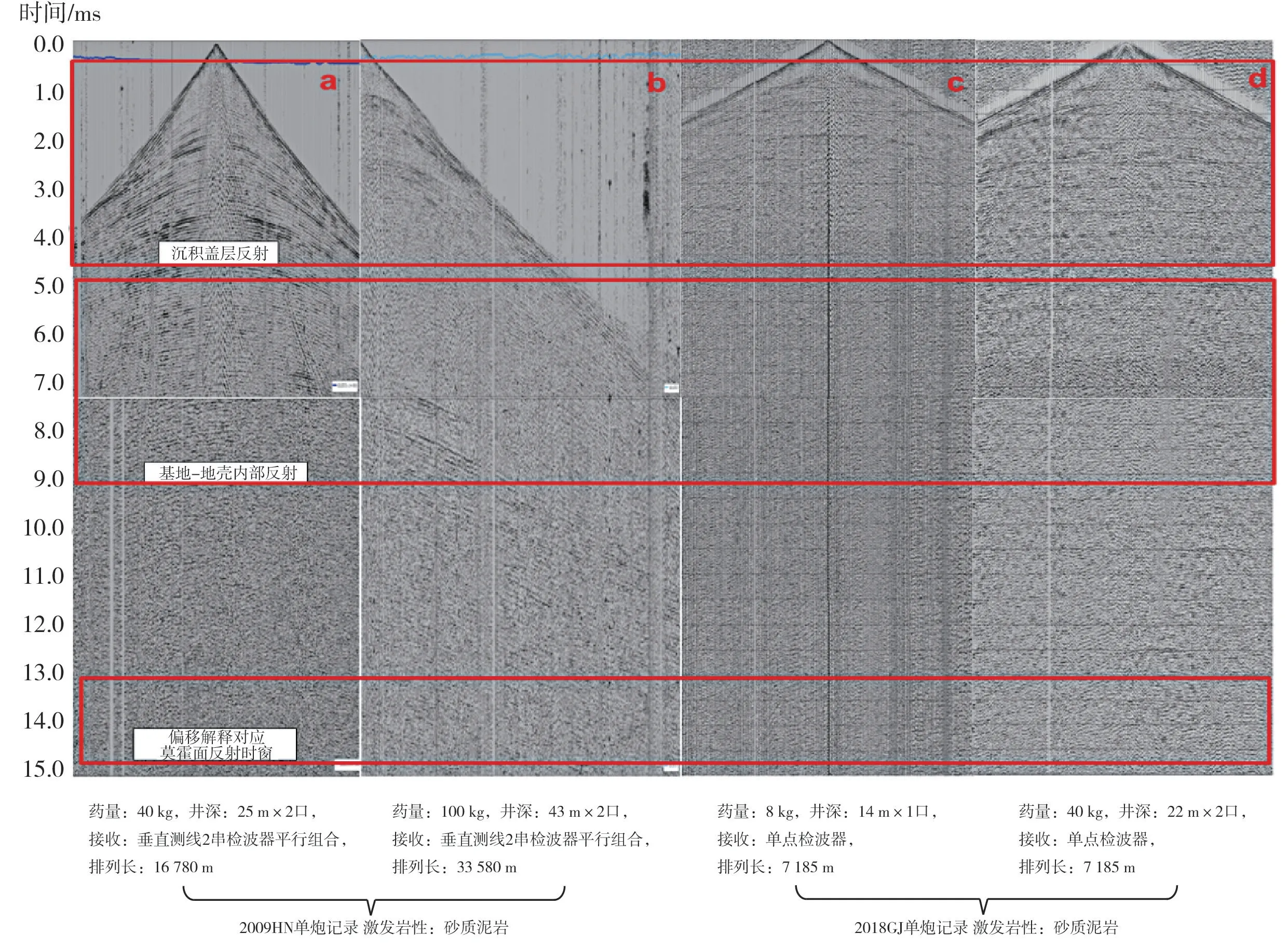

从两条超深地震勘探单炮记录资料(图2)可以看出,地震时间0~5 s 内沉积盖层反射均能得到较好资料品质,同相轴反射清晰,层间信息丰富,浅井小药量分辨率更高(图2c);6~9 s 基底—地壳内部反射界面可见反射信息,但信噪比低,深井大药量激发更有利于地震波能量下传(图2b、图2d),长排列接收远偏移距信息更丰富,同相轴更连续;13~15 s莫霍界面反射时窗,原始单炮记录信噪比极低,难见有效反射,但大药量激发单炮记录可见杂乱能量带。

图2 四川盆地深超地震勘探新老单炮资料对比

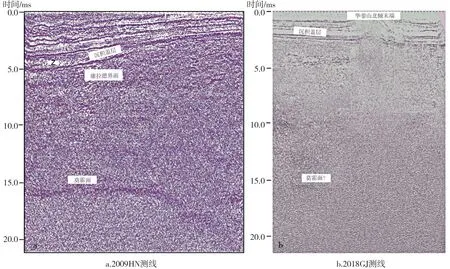

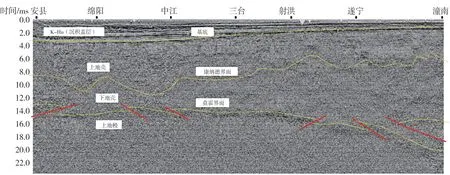

对比两条超深大剖面效果(图3),6 s 以上沉积盖层均能得到较好反射,满足油气勘探需求。6 s以下记录,2009HN超深层反射明显好于2018GJ线,获得沉积盖层、岩石圈及莫霍界面的深部地震信息,表明要得到好质量超深层反射,应该设计有针对性的采集参数,做到“有的放矢”。

图3 两条超深地震大剖面对比(叠前偏移时间剖面)

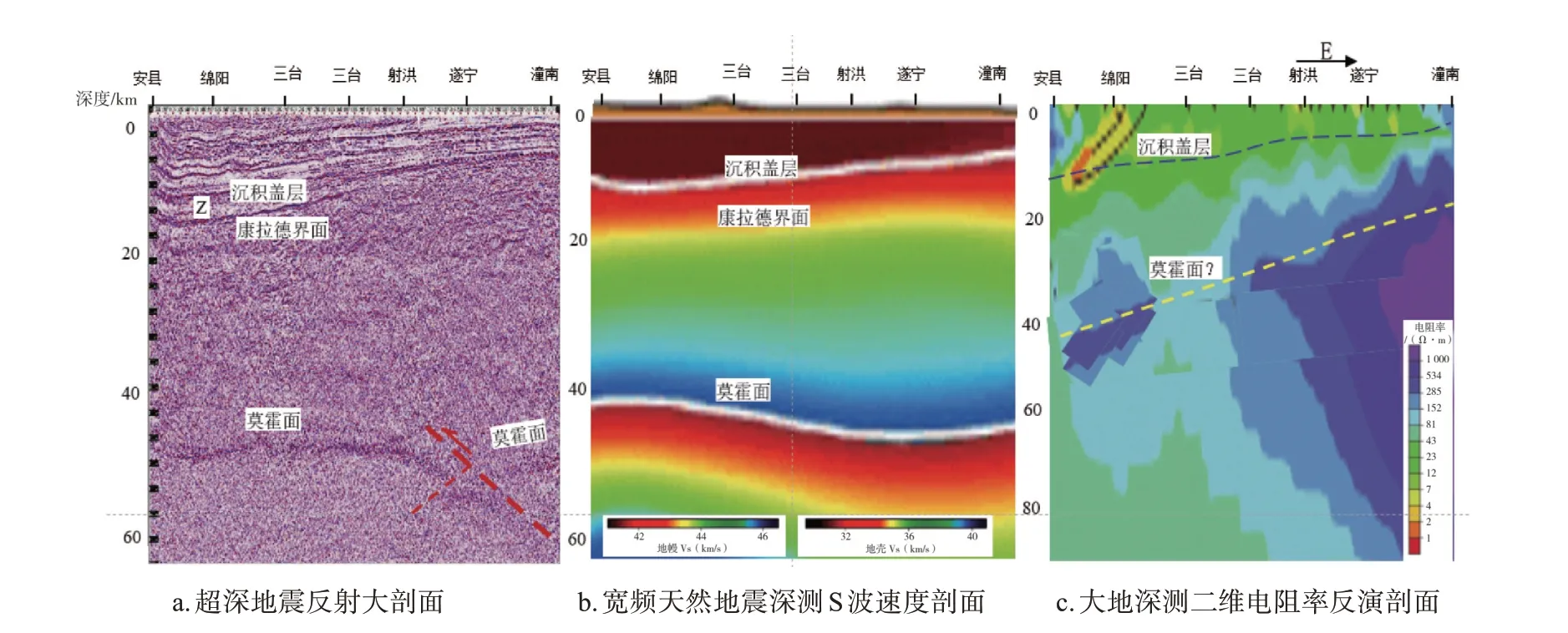

3 超深地震反射剖面与非人工地震剖面比较

沉积盖层(基底)、康纳德界面、莫霍界面在超深地震大剖面、宽频天然地震S 波速度剖面和大地深测二维电阻率反演剖面都有响应(图4),前两者均能反映出四川盆地中部地壳三大界面“基底、康纳德界面、莫霍界面”,后者分辨率低,莫霍界面不易于识别。地震剖面分辨率更高,地壳三大层(沉积盖层、基底—康纳德界面、康纳德界面—莫霍界面)内部构造细节更精确,在射洪与潼南之间,超深地震大剖面上莫霍界面为不连续界面,反射同向轴错断,可解释为具有地质意义的逆冲断层,而大地深测S波速度剖面为连续光滑的界面。因此超深地震剖面采集技术,可用于超深层岩石圈探测,能获得四川盆地的深部莫霍界面有效地震反射信息,具有天然地震和非地震勘探方法所不具备的勘探精度,为研究地壳内部结构、构造特征及地球物理性质等学科,提供了丰富详实的基础资料。

图4 超深地震反射剖面与非人工地震剖面比较

4 超深地震反射剖面的深部地质结构研究

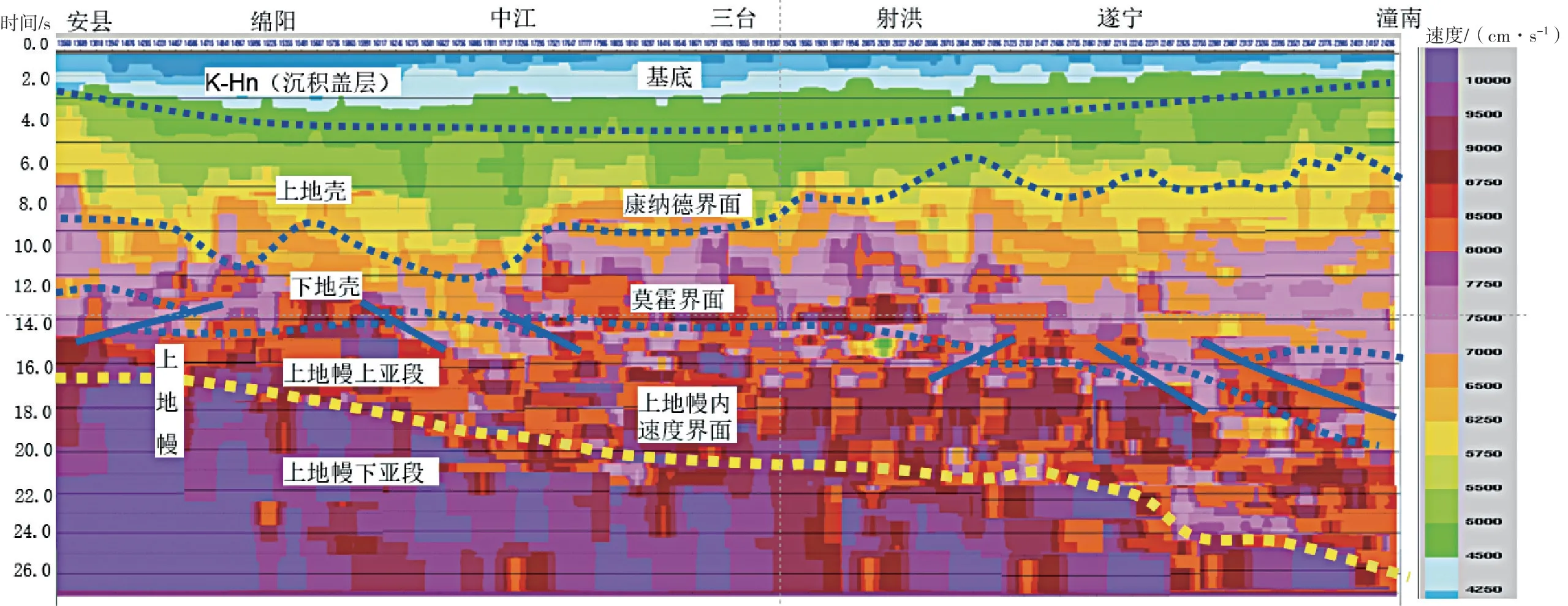

通过地震相分析深地震反射剖面反射特征和叠加地震纵波速度剖面(图5、图6),获得了四川盆地中部沉积盖层—莫霍界面间地震反射层系,全景式地再现了四川盆地中部岩石圈结构具明显的3个界面、4大层系,即沉积盖层、上地壳和下地壳、上地幔。各大层构造形态变化大,相互制约。根据速度剖面和地震反射特征,以莫霍界面为界,将四川盆地中部岩石圈分为三层,即沉积盖层、上地壳和下地壳。

图5 2009HN地震反射大剖面及地质解释

图6 叠加地震纵波速度剖面及地质解释

4.1 沉积盖层

在2009HN 地震反射大剖面上,四川盆地中部新生界—古生界—元古界南华地层的反射特征清楚,能量强、成层性好、频率较高,同相轴能连续追踪对比。四川盆地中部经历的桐湾、加里东、东吴、印支、燕山、喜山等主要构造运动,在2009HN 地震反射大剖面上均有反映,以升降运动为主,形成低角度的不整合,沉积盖层速度4.0~6.3 km/s。

4.2 康纳德界面

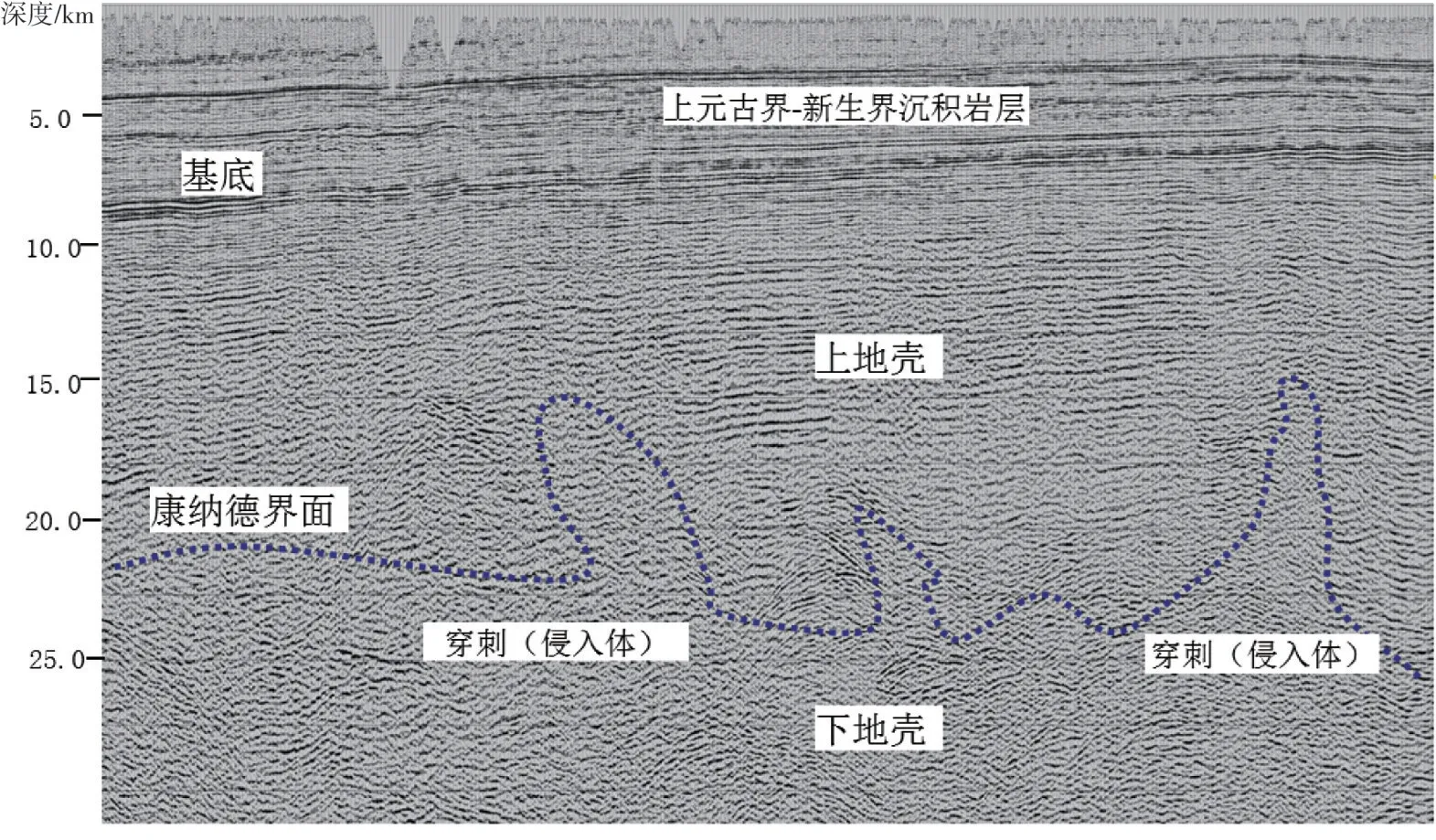

康纳德界面是上地壳与下地壳的重要分界面。上地壳称为硅铝层(或花岗岩层),下地壳称为硅镁层(或玄武岩层)。四川盆地中部是否存在康纳德界面,一直没有定论[12]。通过地震相和岩石相分析,从北西到南东,在深度10~25 km 范围内,有一明显分界线呈波浪起伏抬升,上、下反射层波形特征差异明显(图7),上层为平行或亚平行的中—强反射, 反射特征较稳定,其频率较沉积盖层反射的相对低,同相轴连续性较好,速度结构在6.4~6.7 km/s 变化。下层为杂乱或雪花的弱反射,反射特征不稳定,反射层斜交和杂乱,褶皱、断裂发育,同相轴连续性较差,具有“穿刺”现象,与围岩反射特征存在明显差异,与上地壳反射呈“角度不整合”,速度结构在6.5~7.5 km/s 变化。初步分析认为,四川盆地中部存在康纳德界面,其康纳德界面埋藏深度15~25 km,基底至康纳德界面之间上地壳厚度8~18 km。

图7 康纳德界面上、下地壳地震反射特征

4.3 莫霍界面

上世纪50年代采用重磁电物探方法,已证实四川盆地莫霍界面存在,但因勘探方法精度低,其埋藏深度、起伏形态及规模存在较大的不确定性。地震反射剖面表明地壳与地幔存在较大密度及速度差异,存在明显波阻抗界面,为莫霍界面的研究提供了有利的地球物理参数基础,从北西到南东,莫霍界面构造形态总体趋势是下倾的单斜,呈波浪起伏下倾,深度变化36~68 km。在下倾单斜背景上,莫霍界面断裂发育,断裂性质为逆冲断层,主要断裂有安县断裂、绵阳断裂、中江断裂、三台断裂、遂宁断裂及潼南断裂,其中安县断裂是龙门山断裂带最西边的隐伏断裂,倾向NW,是控制四川盆地中部西端的边界断层。因该剖面测线较短,控制四川盆地中部东端的莫霍界面边界断层,目前尚不能确定。

5 结论

(1)超深层地震勘探技术是在油气勘探方法的基础上发展起来的,也是解决深部地质问题和探测岩石圈精细结构的有效途径。采用物探方法对超深层、莫霍界面进行调查,深地震反射剖面方法精度高于深地震探测法和宽频天然地震观测法,地震勘探精度高于非地震(重力、磁力、电法)勘探精度。

(2)应用地震勘探多次覆盖叠加技术,采用“小药量-小排列”、“中药量-大排列”与“大药量-超大排列”的联合采集方式,通过常规地震资料处理流程和方法,可以获得较高质量的超深层及莫霍界面地震反射资料。

(3)四川盆地中部莫霍面断裂发育,对天然地震诱发有一定控制作用。