沁水盆地永乐南区块煤储层聚煤前后沉积相预测及其控气作用

申有义,任斗金,常锁亮,张 生*,刘最亮, 刘 波, 刘 晶

(1.山西省煤炭地质物探测绘院,晋中 030600;2.太原理工大学地球科学与工程系,太原 030024;3.阳泉煤业(集团)有限责任公司,阳泉 045000)

沉积环境在一定程度上影响煤储层的成藏条件和围岩分布规律,对含煤地层岩系中的岩性与岩相在空间内的分布、组合有重要意义[1-2]。煤层围岩封盖条件会影响煤层气的保存与富集,泥岩作为非渗透性盖层,对煤层气封盖能力较强,砂岩顶底板渗透性较强不利于煤层气的富集与保存[3-6],而储层围岩发育的特征往往受控于其所在的沉积体系。传统的沉积相分析主要建立在钻测井资料及野外露头调查[7-9],垂向分辨率高但空间横向连续性较差。近年来地震勘探技术快速发展,地震地层学、层序地层学研究成果的出现,利用地震资料解释对沉积相的研究取得较大的进展[10-11]。Zeng等[12]提出的地震沉积学方法及理论在刻画砂体、分析沉积体系等方面具有独特优势,其理论也得到了进一步发展和完善[13-14]。林承焰等[15]通过 90°相位调整得到近似于波阻抗剖面的地震道,提高了地震解释的精度;朱筱敏等[16]应用频谱分解和地层切片技术识别出了三角洲朵叶体、水下分支河道砂体、滨浅湖泥等,通过对地层切片的解释确定了不同成因的陆相湖盆三角洲砂体的形态特征;齐桓等[17]利用频谱分解和地层切片开展不同地质条件下薄储层砂体进行识别;王志萍等[18]分析渤海油田JZ31构造东二段湖底扇时,应用了地震反射特征和地层切片等技术,非常直观地展示了湖底扇沉积体的演化过程及砂体分布形态;樊晓伊等[19]研究准噶尔盆地车排子凸起带沉积体系时,应用了地层切片等地震沉积学方法,丰富了该区砂体特征研究手段;Cao等[20]采用地震沉积学方法,研究沁水盆地中西部中峪地区含煤山西组高频层序沉积微相,尝试预测含气量。煤薄且砂岩、泥岩互层特征突出、砂岩分布横向变化快,岩系沉积相识别使得砂体预测难度大、精度低,地震沉积学在含煤层砂体预测及描述薄层砂体、表征储层和预测圈闭等方面起到了重要作用,目前在煤系地层沉积相刻画[21-23],深部地层沉积演化[23-25],煤储层沉积控气[26-28],煤层气潜力区预测[29]等方面取得了积极进展。

现以沁水盆地永乐南区块山西组和太原组含煤岩系为研究对象,充分结合地球物理测井与地震勘探优势,在钻测井资料建立的高分辨率层序格架基础上,运用分频解释确定最小等时单元,建立地层格架。运用地层切片技术对目标层序段进行处理,优选对砂体变化特征反映较好的地震属性,建立岩性变化及沉积相的定量表征模型,以井点岩性及微相为约束条件,结合区域古地理环境刻画研究区内聚煤前后沉积相,阐明储层物性结构及砂体空间展布,进而用统计学方法分析不同沉积相带与含气量间的相关性,揭示煤系气的沉积控气规律,为后续煤系气的勘探开发提供指导。

1 研究区概况

研究区位于沁水盆地西南边缘,出露地层由老到新依次为古生界寒武系中上统、奥陶系中统、石炭系、二叠系,中生界三叠系及新生界第四系。构造整体特征为南北高、中部低,形成了南北成带、东西分块的构造格局。西部断裂发育较为密集,总体走向为北东向与北北东向,以正断层为主。煤层气勘探目的层为山西组的2号煤层和太原组的9+10号煤层。2号煤层位于山西组中下段,厚度为0~1.50 m。9+10号煤层位于太原组下段顶部,厚度为2.30~9.46 m,平均厚度为4.60 m,煤层总厚度表现为区块中部厚南北变薄的趋势,9+10号煤层在全区分布较为稳定。

2 地震沉积学分析

2.1 地震地质等时地层格架的建立

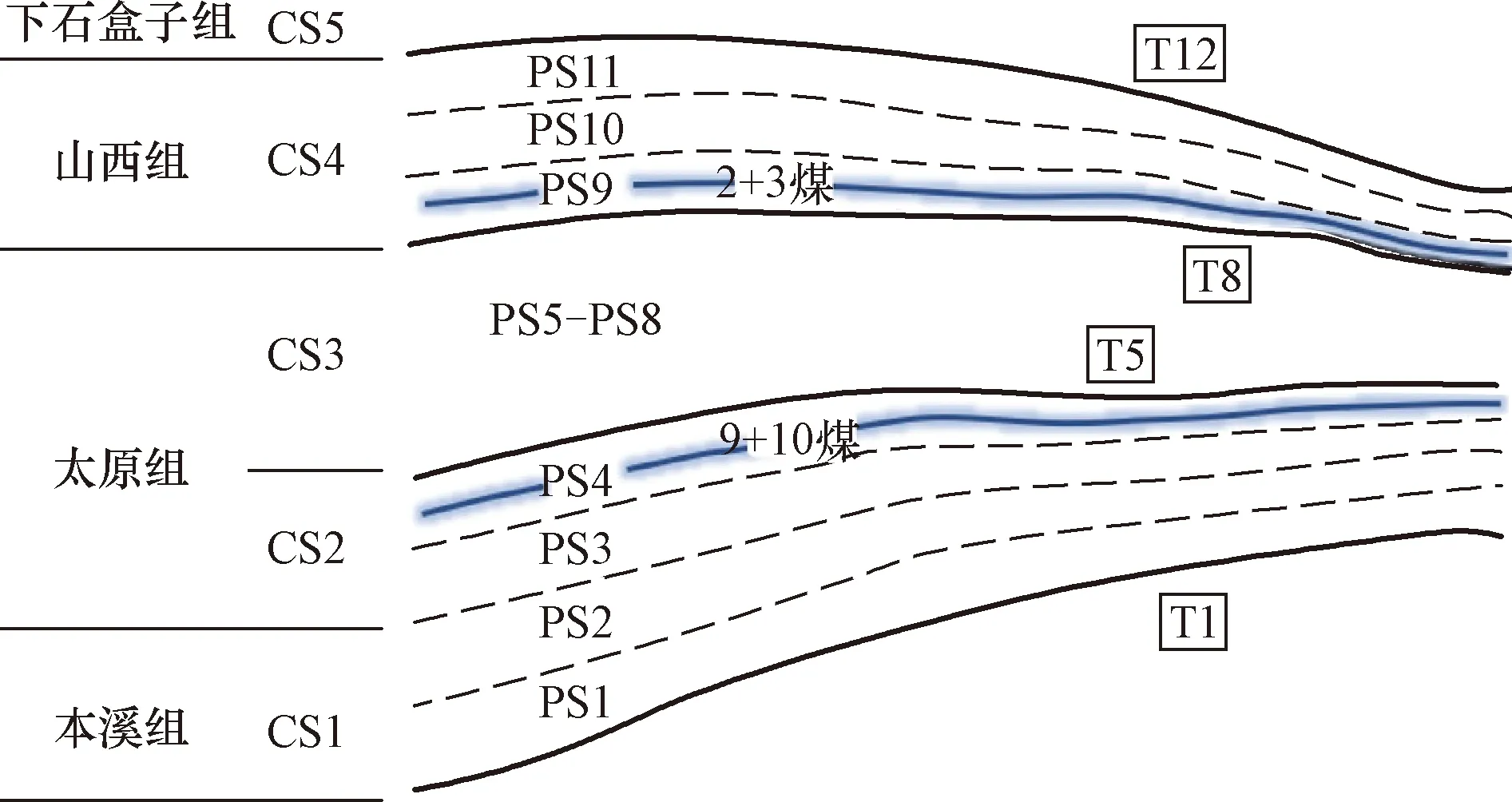

依据层序地层学理论,通过区域地质背景和露头剖面研究,结合永乐南区块测井及岩性资料分析利用地震分频技术,综合分析原始地震记录及 40 Hz 频率、50 Hz分频地震记录,将从上古生界含煤岩系内识别、划分了5个三级层序界面,分别为区域不整合奥灰顶面、K1砂岩底、K2灰岩底、K7砂岩底和K8砂岩底。在三级层序界面的控制下,进一步识别、划分了13个四级层序界面,如图1所示。

目标层段经过分频标定,最终确定有以下同相轴随频率变化稳定存在,如图1所示,分别是:T1为面本溪组与峰峰组分界面(PS1);T5为太一段与太二段之间的分界面(PS5,K2灰岩底);T8为石炭世太原期第四期海泛面(PS8,K5灰岩底);T12为山西组与下石盒子组分界面(PS12)。

以构造样式为指导,选择地震测线方向垂直构造走向的波组特征能稳定追踪的主测线,作为骨干剖面。结合测井层序标志层和井震分频标志层,建立永乐南区块研究区的地震地质等时地层格架,如图2所示。

图1 分频标定地震地质等时标志层Fig.1 Demarcate seismic-geologic isochronous marker by spectral decomposition

图2 永乐南区块地震地质等时地层格架Fig.2 Seismic geological isochronal framework in Yonglenan block

2.2 地层切片及属性优选

研究区主要煤储层为太原组9+10煤和山西组2+3号煤,分别位于PS4、PS9四级层序中。通过分析目标层段地层格架,太原组9+10号煤顶部为数米至十几米厚灰岩且无明显岩性差异,假设9+10号煤聚煤后具有相同的沉积相展布特征,对煤层气逸散的封堵性基本一致,故重点分析下组煤在聚煤前沉积相的展布特征。在具有等时意义的地震层位T1、T5(对应于PS1底、PS5底)间,通过线性函数等比例内插层位切分PS1至PS4层段形成地层切片(图3),对9+10号煤聚煤前沉积相特征着重研究。同理,在具有等时意义的地震层位T8、T12(对应于PS8底、PS12底)间制作地层切片,对2+3号煤聚煤前后沉积相展布特征进行研究。

图3 研究区目标层段地层切片Fig.3 Stratal slice in research area

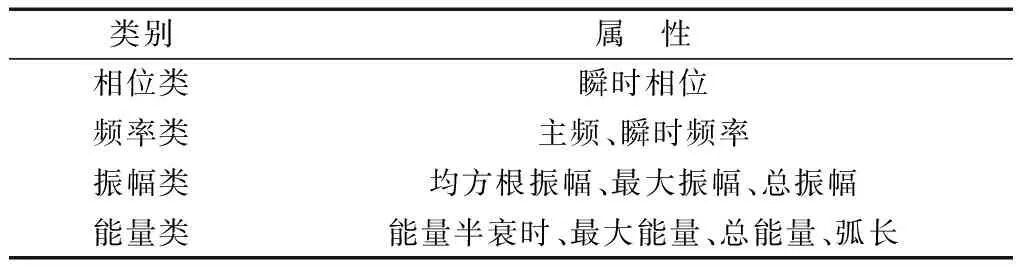

地质情况具有复杂性,仅凭单一属性难以全面反映目标层序内砂体变化特征,需要优选敏感属性进行融合(表1)。将不同属性值进行极差标准化运算,变换后各变量观测值均在0~1,优选不同量级的属性进行融合。

以PS3层序为例,对该层序的属性值进行主成分分析,统计数据表明(表2),反映PS3层序岩性变化的地震属性主成分有3个,分别是弧长、最大振幅和瞬时频率。

表1 目标层段提取地震属性分类表Table 1 Seismic attributes in target sequence stratum

综合分析与PS3层序砂地比相关系数较高的属性,最终优选出瞬时频率(相关系数R2=0.66)和弧长(相关系数R2=0.61)作为PS3层序预测砂地比参数的敏感属性组合(图4)。

2.3 属性融合解释方法

多维属性分析重点以地质解释目标为中心进行融合,将直观的地质意义赋予属性体。优选敏感属性组合进行多元回归数值分析,验证其是否能够有效的预测砂地比参数,并对目标参数进行拟合。将PS3层序优选出的瞬时频率、弧长等属性进行多元回归分析,如表3所示。

表2 PS3层序多种地震属性主成分分析数据表Table 2 Principal component analysis of multiple seismic attributes in PS3 sequence stratum

表3 PS3层序砂地比与属性组合多元回归拟合系数表Table 3 Multiple regression analysis of stratum ratio and attributes in PS3 sequence stratum

通过多元回归分析,建立本次PS3层序砂地比预测模型为

Y=-0.156+0.541X1+0.405X2

(1)

式(1)中:Y为PS3层序砂地比;X1为极差标准化后的瞬时频率属性;X2为极差标准化后的弧长属性。

回归分析的F检验值和显著性概率水平P均表明回归效果较显著,证明以上两种地震属性可作为PS3层序砂地比参数预测的敏感地震属性。经过属性融合可获取PS3层序砂地比分布特征,同理可得PS8及PS10层序砂地比分布特征(图5)。

图5 PS3、PS8和PS10层序砂地比等值线图Fig.5 The contour map of stratum ratio in PS3,PS8 and PS10 sequence stratum

3 煤储层聚煤前后沉积相特征

根据以往区域地质资料和文献研究[4-5,25],永乐南区块含煤岩系太原组下段和中段主要发育障壁泻湖-碳酸盐台地复合相,太原组上段和山西组主要发育河流三角洲相。测井和岩性数据表明,反映每个高级层序沉积相特征的砂地比都有相应范围,可以依据砂地比变化特征将其转换成相应的沉积相。

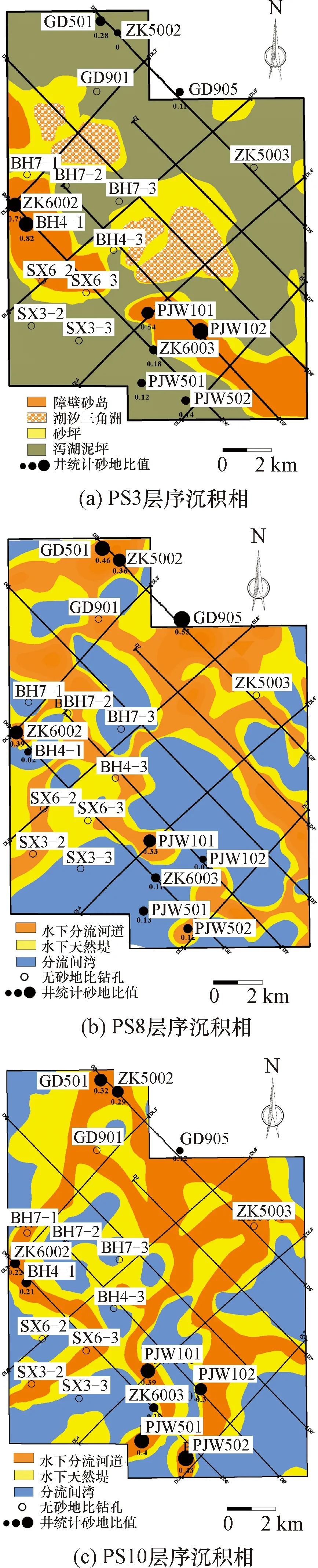

3.1 下组煤(9+10号煤)聚煤前沉积相特征

研究区PS3层序为海退期沉积的一套地层,处于海、陆过渡地带,推断物源方向来自北部。研究区内发育障壁岛、砂坪和泥坪等沉积微相[图6(a)]。区内西南部弧形状砂岩分布属障壁沙岛沉积,与ZK6002、BH4-1、PJW101及PJW102测井统计的高砂地比特征吻合;中部发育2个小规模的潮汐三角洲,沿潮道出现的进潮流和退潮流在潮汐口附近发生沉积作用而形成;东北区域为泻湖沉积环境,水动力呈现波浪作用弱、潮汐作用较强的特征,沉积物以细粒陆源物质为主,发育泻湖泥坪微相。

图6 PS3,PS8及PS10层序沉积相图Fig.6 The sedimentary facies of PS3, PS8 and PS10 sequence stratum

3.2 上组煤(2+3号煤)聚煤前后沉积相特征

3.2.1 聚煤前沉积相特征

研究区PS8层序发育三角洲前缘相[图6(b)],推断物源来自北部,古水流方向近N-S。东北区域发育河口沙坝,在水动力租用下受波浪簸选作用,泥质沉积物被水流带走,砂质沉积物被保存下,钻孔GD501、GD905、ZK5002处PS8层序显示高砂地比特征;东部、西部位置发育水下分流河道,沉积物以砂、粉砂为主,河道两侧共生水下天然堤相,分流河道呈弯曲形态;中南部发育分流间湾,为相对凹陷的海湾带。

3.2.2 聚煤后沉积相特征

研究区PS10层序发育三角洲前缘相[图6(c)],为河流与海水的交锋带。推断物源来自北部,古水流方向为NE-W和NE-SW。东北、中部区域发育水下分支河道,属于地上分支河道的水下延伸,河流沉积物以砂、粉砂为主;水下分支河道两侧伴生有水下天然堤相,沉积物为细砂和粉砂;区内其他部位多发育分流间湾,与海相通,水动力较弱,以细碎屑泥质岩沉积为主,含少量粉砂。

4 煤层气沉积控气分析

沉积作用对煤层气赋存条件的影响主要体现在聚煤特征、煤系地层的岩性、岩相组成及其空间组合方式[1]。砂地比为反映岩性变化及沉积相的有效特征参数,将聚煤前后目标层序的砂地比与煤储层含气量进行交会分析,得出煤层顶底板不同岩性对煤层气赋存条件的控制作用,间接地对沉积相与煤层含气性的关系进行分析。

图7 煤储层含气量与围岩岩性交会分析Fig.7 The intersection analysis of gas content in coal reservoir and surrounding rock lithology

统计沁水盆地古县区块(包含永乐南)钻测井数据,在较大区域范围分析煤层含气量与围岩岩性之间的关系(图7),统计数据更能反映区域地质规律。太原组9+10号煤顶部为数米至十多米厚石灰岩,认为该储层顶板对煤层气逸散的封堵性基本一致,故应对下组煤在聚煤前沉积相带对煤层气的聚散作用的影响着重进行分析。

分析图7结果可知,砂地比和含气量交会结果整体呈负相关,但相关性不高。综合分析以上数据可知,区内单一沉积作用是煤层气富集的控制因素之一,而并非主导因素。太原组9+10煤储层的底板砂地比值低区域(该区块砂地比值小于0.4时,可认为是煤层气聚集沉积的有利相带),但煤层气井不全是高含气量井;煤层气高含气井(该区块含气量大于4 m3/t)大多位于底板砂地比低值区;山西组2+3煤具有相似的沉积控气规律。

图8 不同沉积相的含气量统计分析Fig.8 Statistical analysis of gas content in different sedimentary facies

为了更清楚地反映沉积对煤层气聚集的影响规律,对古县区块内煤储层顶、底板岩层砂地比进行排序,结合区域地质统计资料,将9+10煤储层底板划分为沉积有利相带(泻湖泥坪相)、沉积不利相带(障壁砂坪相);2+3煤储层顶底板划分为沉积有利相带(分流间湾相)、沉积不利相带(分流河道及天然堤相),统计分析不同沉积相带与储层含气量之间的关系,如图8所示。统计结果表明,上组煤与下组煤的顶或底板沉积有利相带内高含气量井(区块内含气量大于6 m3/t)所占百分比均明显高于不利相带。统计分析表明:泻湖泥坪相、分流间湾相有利于煤层气保存,障壁砂坪相及分流河道相不利于煤层气保存,因此在划分煤层气富集区域时应该考虑到沉积相的封堵作用。

5 结论

针对煤层地层砂岩、泥岩及煤层普遍存在的层厚薄、砂体预测难的问题,运用地震沉积学方法对研究区太原组与山西组主要煤储层聚煤前后的沉积相特征及其控气作用展开研究,得到如下结论。

(1)运用地震沉积学的方法,通过90°相位旋转、地层切片技术可以有效获取该区含煤岩系高频层序的沉积相展布特征。在地震地质等时格架基础上对等时标志层进行地层切片处理,提取的弧长、瞬时频率属性在该区能敏感反映目标层序岩性变化,从而精细刻画聚煤前后沉积相展布特征。在钻测井数据基础上分析顶底板所处沉积相带对含气富集的控制作用,进而划分沉积控气有利区。

(2)沁水盆地永乐南区块,太原组9+10煤聚煤前为障壁-泻湖相;山西组2+3煤聚煤前后为三角洲前缘相。对位于不同沉积相煤层气井的含气量数据进行统计分析表明:泻湖泥坪相、分流间湾相有利于煤层气保存,障壁砂坪相及分流河道相不利于煤层气保存,为后续煤系气富集区预测提供指导。