“强基计划”引领下的高中育人模式革新与思考

刘小惠

摘要“强基计划”将引发基础教育领域育人方式的进一步革新。高中阶段在拔尖创新人才早期培养中起到重要的承上启下作用。中国人民大学附属中学基于办学定位和育人目标,开展拔尖创新人才培养的实践探索。一是通过构筑真实的德育场域,厚植学生的家国情怀和理想信念,打好学生的人生底色;二是通过构建多元立体的课程体系、探索运用多种教学方式、实施个性化培养策略,激发学生各扬所长;三是通过家校互联、校社互融、学段互通,拓宽学生成长通道,助力学生健康发展。

关键词 拔尖创新人才培养;“强基计划”;高中育人方式变革;大中小学思政课一体化;中国人民大学附属中学

中图分类号G63

文献标识码B

文章编号1002-2384(2021)04-0039-04

当代中国正处于“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期,科教兴国、人才强国是国家战略的重要组成,拥有大批拔尖创新人才是国家参与国际竞争的重要支撑。2020年初,教育部颁布《关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见》(也称“强基计划”),以“服务国家战略,招收一批有志向、有兴趣、有天赋的青年学生进行专门培养,为国家重大战略领域输送后备人才”为指导思想,以选拔和培养“综合素质优秀或基础学科拔尖的学生”为目标需求,深化教育各领域的综合改革,积极探索新时代拔尖创新人才的综合培养模式。

高中阶段在拔尖创新人才早期培养中起到重要的承上启下作用。“强基计划”也必将引发基础教育领域育人方式的进一步革新,对普通高中全面构建育人体系、课程实施、教学改革、多元评价等方面产生深远的影响。普通高中如何在把握办学方向的基础上,通过变革育人方式,提供拔尖创新人才产生和成长的土壤?多年来,中国人民大学附属中学(以下简称“人大附中”)基于办学定位和育人目标开展拔尖创新人才培养的实践探索,形成了一定的经验和思考。

一、早立志:构筑真实德育场域,打好学生生命底色

在拔尖创新人才早期培养中,需要引导学生厚植家国情怀、坚定理想信念、明确价值取向。人大附中在实践中通过思政课程、学科德育课、公益研修、红色研学实践、志愿服务等多种途径,采取课内外相结合的方式构筑真实德育场域,引导学生感知爱国情感,坚定家国认同,开展爱国实践,培养爱国心,塑造中国魂。

1. 思政课程与学科德育双引领,厚植家国情怀

思政课是落实立德树人根本任务的关键课程和重要载体。人大附中重视思政课建设,并通过教学研究、专题探讨、教师研修等途径,不断提升思政课质量,发挥其在厚植学生家国情怀中的重要作用。进入新时期,学校政治教研组在大中小学思政课一体化建设背景下,依托国家及区域内相关研究基地的科研力量,聚焦思政课学习方式和评价方式研究,不断提升团队教科研水平。如通过课内外活动一体化的设计研究,探索“基于情境,问题导向”的教学方式,使学生在真实情境中把爱国情、强国志、报国行统一起来。学校还与清华大学马克思主义学院进行深度合作,组织开展大学、中学集体备课活动,并于2020年9月承办了北京市大中小学思政课一体化建设现场会,探索高校和基础教育思政课一体化的实施路径。除建设好思政课主阵地外,学校还注重在各学科教学中开展德育研究与实践,通过跨学科校本教研活动实现从学科教学到学科育人的转型。

2. 公益研修与红色研学促实践,坚定理想信念

纸上得来终觉浅。为弥补传统课堂教学中学生真实体悟不足的缺陷,人大附中通过精心设计公益研修课、红色研学等实践课程,让学生在接触社会、服务社会中树立“扎根人民,报效祖国”的志向,并且通过与各地政府签署合作协议的方式,探索出一条通过红色研学实践课程坚定学生理想信念的有效路径。从2015年开始,学校先后组织学生前往江西兴国、江苏南京、云南兰坪等地,通过“重上井冈山”“重走长征路”等活动,为学生提供亲临革命圣地、感受先烈精神的机会,引导学生从革命先烈的英勇事迹中汲取奋斗力量,坚定为中华民族伟大复兴努力奋斗的意志和决心。同时,在红色研学实践过程中,人大附中学生还与当地学生结对子、进课堂当小老师,在此过程中培养起公益精神和大爱情怀。

3. 志愿服务与公益社团相结合,明确价值取向

开展志愿服务活动是落实德育实践的重要途径。人大附中志愿团作为我校最具影响力的学生组织之一,自2002年成立以来,组织策划的志愿服务活动不断丰富,内容涉及敬老院敬老服务、名人故居志愿讲解服务、大型赛事服务、特殊教育学校支教服务、打工子弟小学支教服务等各层面,参与学生人数逐年增多,参与形式日趋广泛。此外,大量由学生自发组织的公益社团蓬勃发展,其中部分公益社团组织的支教服务还走出北京,扩展到全国其他地区,尤其是部分脱贫攻坚地区。如学生曾通过组织冬夏令营、线上公益教学、实地送教等活动,招募志愿者为云南兰坪、昭通、丽江以及安徽潜山的贫困生提供线上公益教学服务。2020年8月,人大附中公益社团的200多名学生还利用暑假时间,通过精心备课和授课,为江西兴国的中学生提供了涵盖多学科内容的在线教学活动。通过参与公益活动,学生在服务他人的过程中陶冶了情操、增强了社会责任感,也明确了服务人民、服务社会的价值取向。

二、助成才:完善精准教學供给,激发学生各扬所长

有研究指出,拔尖创新人才往往在某领域存在超强的内生动力,超强的思维力、记忆力、自主学习能力,存在着特殊的发展需求。“非常之才,当用非常之策。”人大附中在办学实践中注重遵循教育规律和人才发展规律,在“尊重个性,挖掘潜力”办学理念的指导下,通过构建完备的课程体系、探索多元化的教学方式、加强对学生的分类培养等手段,在全面实施素质教育的同时,为拔尖创新人才的产生和发展提供平台和条件。

1. 构建多元立体的课程体系

课程是人才培育的基石。人大附中通过构建“一主线、三层次、五领域”的学校课程体系,在落实国家课程标准的基础上,为学生提供丰富的内容选择。

“一主线”即课程建设始终服务于立德树人,服务于人大附中的学生培养目标—全面发展+突出特长+创新精神+高尚品德。“三层次”即构建“面向全体、面向群体、面向个体”的包括基础课程、拓展课程和荣誉课程三个层次的课程。其中,基础课程是面向全体学生的必修课程,主要包括国家必修、国家选择性必修和地方课程等;拓展课程是面向全体学生的选修课程,主要包括国家选修课程和校本选修课程,是基础类课程的拓展与延伸;荣誉课程是面向某些优秀特长生开设的课程,属于更高水平的课程,原则上面向全体学生开放,但学生参与学习需要经过选拔或满足特殊条件。“五领域”即在每一层次课程中均包括“德育涵养”“智育素养”“美育内涵”“体育健康”“劳动实践”五大领域。

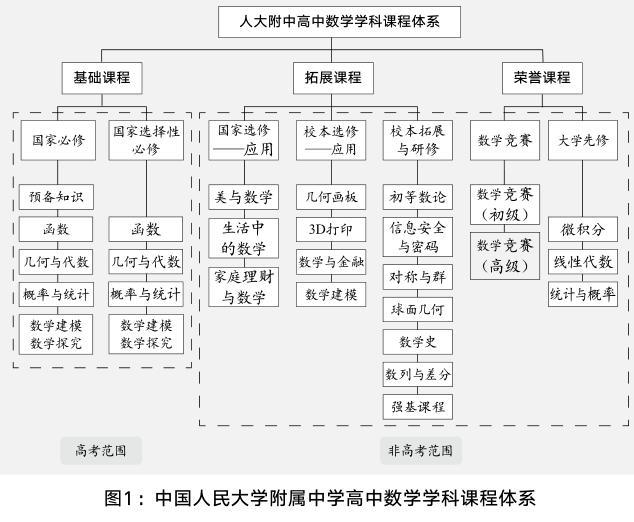

为推动课程实施,学校从学科层面整合不同层次的课程,并以教研组为单位,逐级落实学校课程体系的总体目标。图1所展示的“人大附中高中数学学科课程体系”,就可以从一个侧面展现出我校基础、开放、多元、立体的课程体系架构。

2. 探索综合深度的学习方式

在多年的办学实践中,人大附中以课程为核心,不断变革学习方式,力求通过课题研究、科学实验与考察、竞赛培训、社团活动等多种方式实现综合育人。例如:参与科学实践是让学生深度体验科学研究过程的一种方式,但学生在深度阅读科技前沿的专业文章时,往往会产生一些困惑。为此,我校开发了一系列涵盖“科学方法训练、科学表达交流、科学文献写作”等内容的高级科研指导课程。在每次开放交流的课堂上,都有3~5位来自高校或科研机构的教授、博士前来参与指导。在学习过程中,学生的视野逐渐被打开,兴趣也慢慢被激发起来。如有学生对国际前沿文献中高能物理测量实验产生浓厚兴趣,就进一步学习使用专业软件,浏览学术网站数据库;有学生利用假期走入川西高原,研究气候变化历史的重建。在此过程中,学生的科学素养得到提升,研究潜质得到深度发掘,他们的研究成果还分别在英特尔国际科学与工程大奖赛、日内瓦国际发明展等国际赛事中获得大奖。

3. 实施个性化的分类培养策略

人大附中在为学生提供普适性课程内容的基础上,还针对不同学生的发展方向和素质禀赋,构建人文、数理、科技、艺体等不同类别的学生培养规划,以帮助每个学生实现个性化发展。例如:学校通过智慧校园的记录数据,结合学科潜能测评、学生兴趣测评和能力测评,为学生提供个体画像,辅助学生进行自我定位和自主选择。以数理类方向为例,学校为选择此类发展方向的学生提供充足的学科竞赛课程、大学先修课程,并为其配套开放高端实验室;同时灵活设置课程和学习方式,成绩优异的学生可以选择缩短学时,部分课程可申请免修,课程的学习顺序、学习时间也可以自主安排。

三、重成人:构建协同育人机制,拓宽学生成长通道

在拔尖创新人才培养过程中,我们需要深度关注学生个人志向与未来发展,重点思考如何将为国育才与学生个体发展需要有机统一,并努力打破校内外壁垒,构建协同育人机制和空间。

1. 家校互联,助力学生生涯发展

开展生涯规划指导是帮助学生正确认识自我、确定未来发展方向的重要一步。人大附中自2017年起在高一年级开设生涯规划必修课,围绕“自我探索”“环境探索”“决策与行动”等方面精心设计生涯规划课程,并通过专业讲座、社团活动、参与科研项目和研究性学习等形式,帮助学生形成在学业、专业与职业选择方面的意识与能力。此外,学校还依托校内心理教研组的专业背景以及班主任、任课教师的实践经验,整合组建起一支专业过硬、理念前瞻的学生发展指导教师团队,并组织这一团队对高一年级班主任和百余位家长志愿者进行培训,充分调动学校、教师、家长三方资源参与学生发展指导工作,为学生提供学业潜能评估、发展测评以及一对一咨询服务,解答学生发展中的问题和困惑。

2. 校社互融,拓展学生探索空间

人大附中积极打通校内外空间,通过“走出去、请进来”的方式,与部分在京中学、高等学校、科研院所、社会企业实施联合教学,构建合作互融模式。如利用信息技术平台,将“科幻物理”“JA经济学”等几十门新课程在线化,与其他学校联合开展跨校选修,凝聚各校精品课程资源,拓展学生线上学习空间和资源;充分利用高等学校、科研院所、科博展馆等优质教育资源,让学生参与课题研究、项目设计等跨学科综合学习,在此过程中体验科研过程,提升科研能力;通过邀请专家院士进校园进行学科教学、开设指导课程、举办专题讲座等方式,引导学生深入了解自然与社会科学领域热点问题及前沿研究成果,提升对科学研究的兴趣和信心。

3. 学段互通,促进成长有效衔接

生命的成长是一个连续不可分割的过程,人才培养更应该循序渐进,不可一蹴而就。当前依据普遍认知水平划分的学段制教学,在打牢人才发展基础过程中起到了举足轻重的作用,但对于某些英才儿童而言,由于其学习能力、思辨深度、实践水平普遍超出大多数学生的平均认知水平,若小学、中学、大学各自为政,仅仅局限于本阶段的教学任务,必然会形成创新人才发展的壁垒。人大附中在深刻认识到学段协同必要性的基础上,积极谋求与上下各学段教育的合作和衔接。如学校设立学科贯通课程研究中心,将小学、初中、高中的教学内容通盘考虑,构建贯通课程实施方案,将一些科学类课程中激发学生兴趣、培养科学素养的内容下沉到低年级,在落实基础知识学习的基础上,着重提升学生的创新精神和创造力。学校还通过课题研究、联合培养、跟踪调查等方式,与大学合作探究对学生综合素质评价体系的应用衔接,一方面明晰大学阶段教学科研对学生的素质要求,据此改进高中教育;另一方面从中学视角为大学提供真实、有效、重点突出的综合素质评价标准参照,以完善大学阶段的人才选录工作。

参考文献:

[1] 国务院.国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见[EB/ OL].(2014-09-04)[2021-03-28].http://www.gov.cn/zhengce/ content/2014-09/04/content_9065.htm.

[2] 教育部.教育部关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见[EB/OL].(2020-01-13)[2021-03-28].http://www.moe.gov. cn/srcsite/A15/moe_776/s3258/202001/t20200115_415589.html.

[3]习近平.思政课是落实立德树人根本任务的关键课程[J].求是,2020(17):4-16.

[4] 鄭泉水.“多维测评”招生:破解钱学森之问的最大挑战[J].中国教育学刊,2018(5):36-45.

[5] 褚宏启.追求卓越:英才教育与国家发展—突破我国英才教育的认识误区与政策障碍[J].教育研究,2012(11):28-35+67.

[6] 中共中央办公厅,国务院办公厅.关于深化教育体制机制改革的意见[EB/OL].(2017-09-24)[2021-03-28].http://www.gov.cn/ xinwen/2017-09/24/content_5227267.htm.

(编辑 王淑清)