哀牢山北端太极顶山地气温和降水量垂直变化特征

苏艺 王平

(云南师范大学地理学部,云南 昆明 650500)

山地气候因海拔高度增加而使气候要素产生有规律的变化,以至形成随海拔高度分布的高度气候带[1],使山地系统成为一个气候环境多样、气候资源丰富的多功能气候系统,山地气候系统对于人类社会经济发展有明显优越性[2],开发利用山地气候资源,对促进农、林、牧、副全面发展有重大意义[3]。山地气候的垂直变化体现了地貌、植被和土壤等因素的综合作用,这种作用反过来又影响土壤发育和植被生长[4]。进行山地气候垂直变化研究,可为山地土壤地理、动植物群落等研究提供基础[5]。太极顶山地位于哀牢山北端向点苍山南延余脉过渡部位,是哀牢山脉北端最高的山地,也是滇中高原与横断山纵向岭谷南段过渡区域以及红河源区最具代表性的山地之一。针对该区域山地气候的研究甚为薄弱,鲜见报道。就太极顶山地气温、降水量的垂直变化特征进行研究,为认识该山地及红河源区类似山地气候特征,开展山地资源、环境的研究、利用和管护等提供依据。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究地区概况

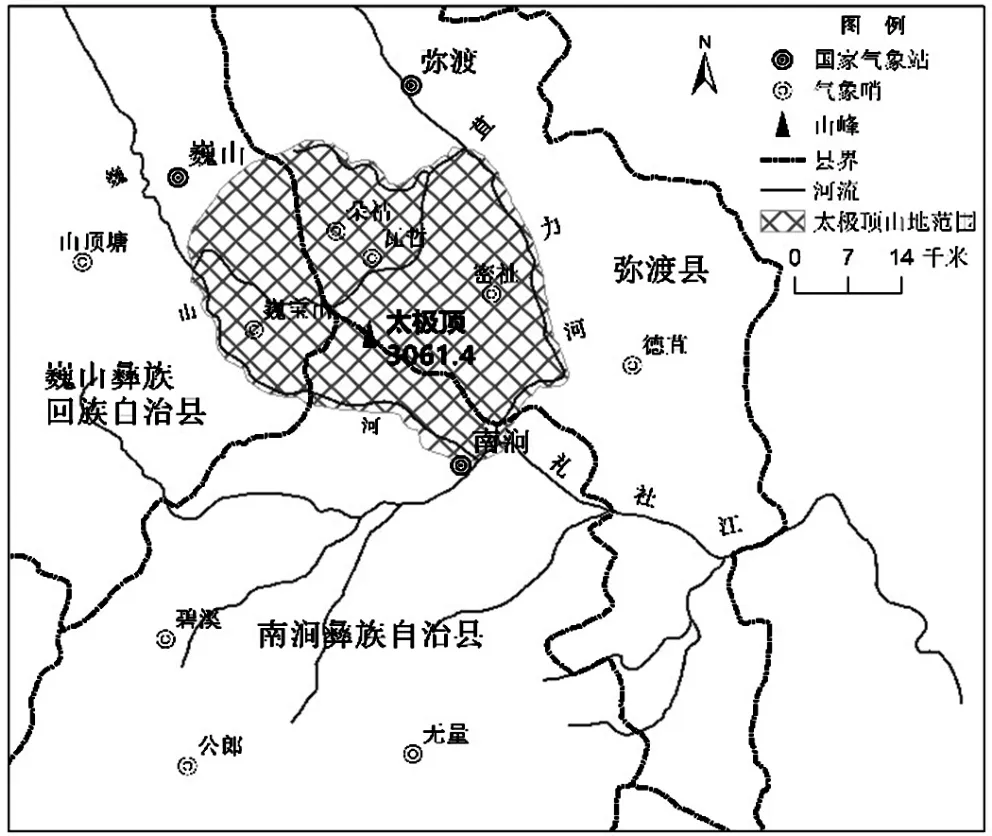

太极顶山地位于云南大理白族自治州东南部弥渡、南涧、巍山三县交界区域(见图1),主山脊呈西北−东南向展布,是红河上游巍山河−礼社江与苴力河之间的分水岭。最高峰太极顶海拔3 061.4 m,东北坡山麓苴力河(也称毗雄河)河谷最低,海拔1 540 m,西南坡山麓巍山河−礼社江河谷最低,海拔1 400 m。山体中上部建有云南太极顶州级自然保护区,主要保护对象为半湿润常绿阔叶林生态系统、水源涵养林和珍稀濒危野生动植物及其生境,保护区之外的山体中下部为农林交错区。山顶建有云南太极顶省级风景名胜区。西南坡山麓海拔1 570 m以下的巍山河−礼社江河谷及所流经的南涧盆地(当地称坝子),气候类型为低纬高原南亚热带半干旱季风气候,为该坡向气候基带,海拔1 403.8 m的南涧气象站,年太阳总辐射量6 106.76 MJ•m−2,年日照时数2 458.8 h,年均温19.3℃,最热月(6月)均温24.3℃,最冷月(1月)均温12.5℃,日均温稳定≥10℃的日数356.1 d,积温6 842.9℃•d,年降水量755.5 mm,年平均相对湿度63%,年干燥度2.3[6]。东北坡山麓海拔1 730 m以下的苴力河谷及其北部的弥渡盆地,气候类型为低纬高原中亚热带半干旱季风气候,为该坡向气候基带,海拔1 659.6 m的弥渡气象站,年太阳总辐射量 6 215.8 MJ•m−2,年日照时数2 615.3 h,年均温16.8℃,最热月(6月)均温22.4℃,最冷月(1月)均温9.6℃,日均温稳定≥10℃期间日数285 d,积温5 173.5℃•d,年降水量775.1 mm,年平均相对湿度66.6%,年干燥度2.0。冬、春季干旱是主要气象灾害。

图1 太极顶山地及气象站点位置示意图

1.2 资料来源与研究方法

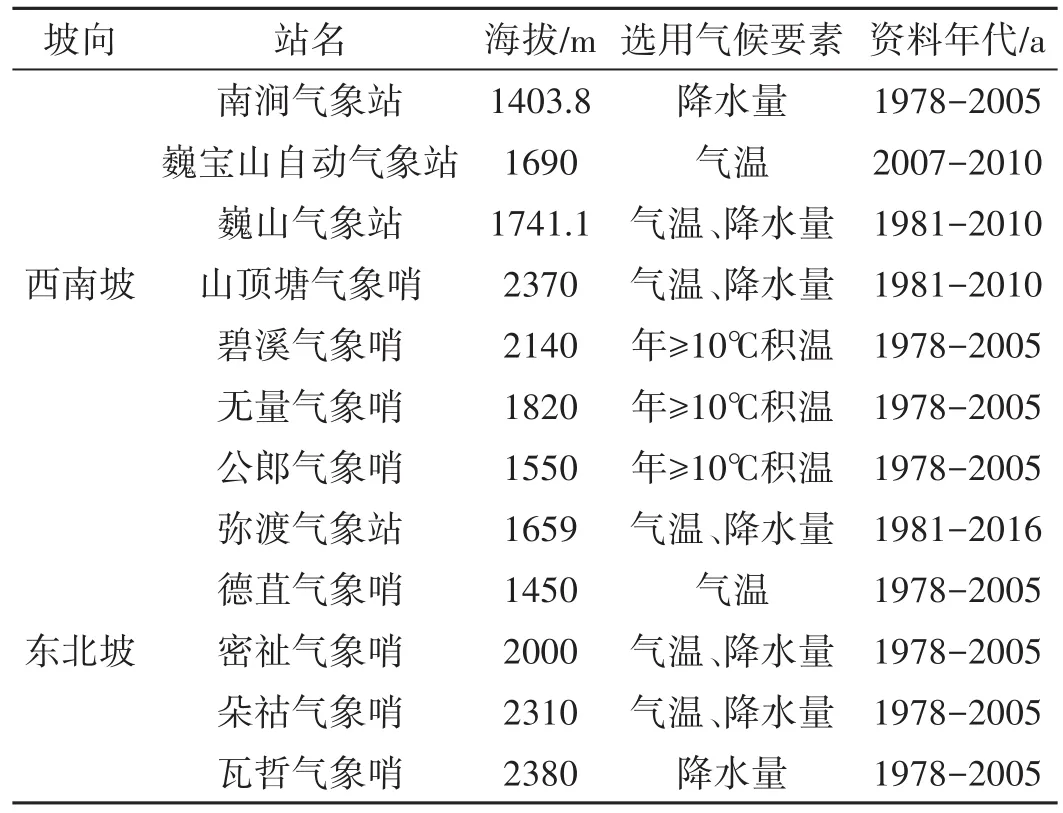

选用西南坡南涧等4个站点,东北坡弥渡等5个站点的气温、降水量实测统计资料(见表1),采用线性回归方法模拟出两个坡向年、季气温和降水量随海拔高度变化的方程,得到垂直递变率,延长推算出两个坡向不同海拔高度年、季气温和降水量,分析垂直变化特征。以日平均气温稳定≥10℃积温为主导指标,东北坡以弥渡站为基点,依据大理州南部年≥10℃积温垂直递减率,西南坡通过对南涧等4个站点年≥10℃积温与海拔高度建立线性方程,得出该坡向年≥10℃积温垂直递减率,推算各海拔高度年≥10℃积温,划分垂直气候带,确定每个气候带跨越的海拔范围,分析其主要气候特征。按气候统计上的四季(即3~5月为春季,6~8月为夏季,9~11月为秋季,12月~次年2月为冬季)和云南干、雨季(5~10月为雨季,11月~次年4月为干季)统计各季气温和降水量。

表1 气象站点参数

2 结果与分析

2.1 气温垂直变化特点

依据太极顶山地西南坡巍山、巍宝山和山顶塘3个站点,东北坡弥渡、密祉、朵祜和德苴4个站点的气温统计资料,模拟出两个坡向年均温、各季均温、最热月均温、最冷月均温随海拔高度变化的方程(见表2)。东北、西南坡年、各季均温均具有随海拔升高而降低的一般特点,东北坡的全年、春、夏、秋、冬、最热月、最冷月气温垂直递减率分别为0.5℃/100 m、0.61℃/100 m、0.64℃/100 m、0.48℃/100 m、0.31℃/100 m、0.71℃/100 m、0.29℃/100 m,西南坡分别为0.72℃/100 m、0.74℃/100 m、0.82℃/100 m、0.72℃/100 m、0.62℃/100 m、0.86℃/100 m、0.67℃/100 m。各季均温垂直递减率相比较,东北坡、西南坡均为夏季>春季>秋季>冬季。东北坡与西南坡相比较,西南坡各季及年平均气温垂直递减率大于东北坡。与哀牢山中段[7]相比,太极顶山地的年、各季气温垂直递减率更大,主要原因是太极顶山地所处纬度更高,所在区域降水量更少所致。

表2 太极顶山地西南坡、东北坡年、各季、最热月、最冷月平均气温随海拔高度变化方程

依据气温垂直递减率推算结果(见图2),从山麓河谷到山顶(3 061.4 m),年均温西南坡(最低海拔1 420 m)由18.0℃降低为7.6℃,东北坡(最低海拔1 540 m)由17.2℃降低为9.6℃。春季均温西南坡由19.4℃降低为9.0℃,东北坡由18.8℃降低为9.5℃,两坡各海拔高度上的差值较小。夏季均温西南坡由23.8℃降低为10.6℃,东北坡由22.5℃降低为12.8℃,海拔1 420 m~1 730 m西南坡高于东北坡,海拔1 730 m以上东北坡高于西南坡。秋季均温西南坡由18.2℃降低为7.5℃,东北坡由17.0℃降低为9.7℃,海拔1 420 m~1 780 m西南坡高于东北坡,海拔1 780 m以上东北坡高于西南坡。冬季均温西南坡由10.5℃降低为4.0℃,东北坡由10.6℃降低为5.9℃,各海拔高度上均是东北坡高于西南坡,差值随海拔升高而增大。最热月均温(6月)西南坡由24.5℃降低为10.4℃,东北坡由22.9℃降低为12.1℃。最冷月均温(1月)西南坡由10.1℃降低为2.2℃,东北坡由9.8℃降低为5.4℃。

图2 太极顶山地东北坡、西南坡各气象站点年、各季均温随海拔高度变化图

2.2 降水量垂直变化特点

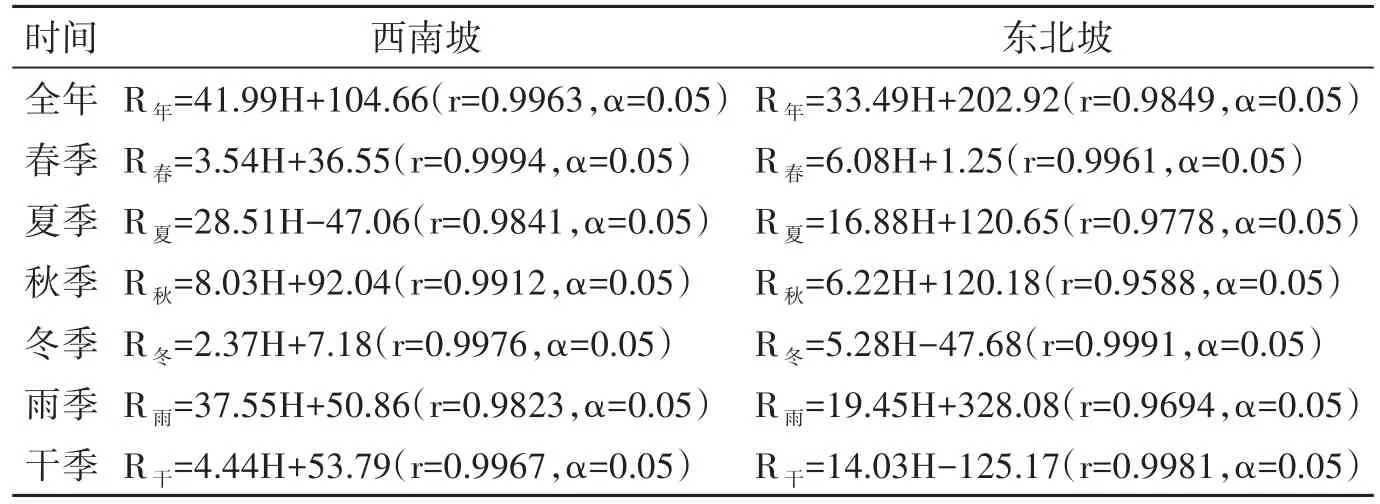

依据太极顶山地西南坡南涧、巍山、山顶塘3个站点,东北坡弥渡、朵祜、瓦哲和密祉4个站点的降水量统计资料,模拟出两个坡向年、季降水量随海拔高度变化的方程(表3)。东北坡、西南坡年、季降水量具有随海拔升高而增加的一般特点,东北坡的全年、春、夏、秋、冬、雨、干季降水量垂直递增率分别为33.49 mm/100 m、6.08 mm/100 m、16.88 mm/100 m、6.22 mm/100 m、5.28 mm/100 m、19.45 mm/100 m、14.03 mm/100 m,西南坡分别为41.99 mm/100 m、3.54 mm/100 m、28.51 mm/100 m、8.03 mm/100 m、2.37 mm/100 m、37.55 mm/100 m、4.44 mm/100 m。各季相比较,东北坡与西南坡降水量垂直递增率均为夏季>秋季>春季>冬季。东北坡与西南坡相比较,冬、春、干季降水量垂直递增率东北坡大于西南坡,全年、夏季、秋季、雨季降水量垂直递增率西南坡大于东北坡。

表3 太极顶山地西南坡、东北坡年、各季降水量随海拔高度变化方程

根据降水量垂直递增率推算得到不同海拔高度各季及年降水量(见图3),从山麓到山顶,年降水量西南坡从700.9 mm增加至1 390.0 mm,东北坡从718.7 mm增加至1 228.0 mm,各海拔高度上均是西南坡多于东北坡,其原因是太极顶山地降水主要受西南暖湿气流影响,西南坡为暖湿气流的迎风坡,降水较多,东北坡为背风坡,暖湿气流越过山后水汽含量有所减少,降水较少,东西南坡差值随海拔升高而增大。春季降水量西南坡从86.8 mm增加至144.9 mm,东北坡从94.9 mm增加至187.4 mm,相同海拔高度上东北坡多于西南坡,差值随海拔升高而增大。夏季降水量西南坡从357.8 mm增加至825.6 mm,东北坡从380.6 mm增加至637.3 mm,各海拔高度上均是西南坡多于东北坡,差值随海拔升高而增大。秋季降水量西南坡从206.1 mm增加至337.8 mm,东北坡从216 mm增加至310.6 mm,相同海拔高度上西南坡略多于东北坡,差值随海拔升高而增大。冬季降水量西南坡从40.8 mm增加至79.7 mm,东北坡从33.6 mm增加至113.9 mm,海拔1 420 m~1 885 m西南坡略多于东北坡,海拔1 885 m以上东北坡略多于西南坡。雨季降水量西南坡从584.1 mm增加至1 200.3 mm,东北坡从627.6 mm增加至923.4 mm,相同海拔高度上西南坡略多于东北坡,差值随海拔升高而增大。干季降水量西南坡从116.8 mm增加至189.7 mm,东北坡从90.9 mm增加至304.3 mm,海拔1 420 m~1 870 m西南坡略多于东北坡,海拔1 870 m以上东北坡略多于西南坡。

图3 太极顶山地东北坡、西南坡各气象站点年、各季降水量随海拔高度变化图

2.3 垂直气候带

2.3.1 垂直气候带划分

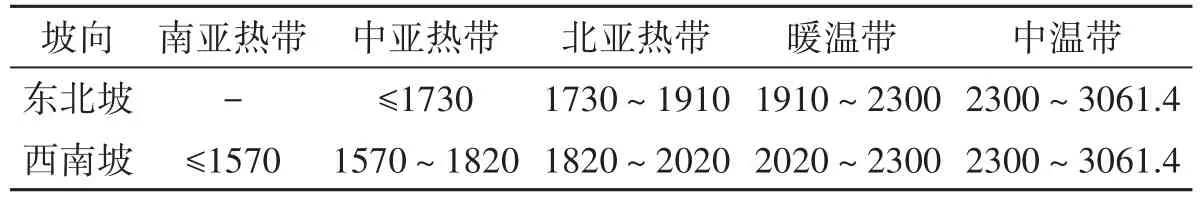

根据全国和云南省划分温度带的指标[7],即以日平均气温稳定≥10℃期间的积温(以下简称年≥10℃积温)为主导指标,最冷月平均气温、极端最低气温多年平均值为辅助指标。通过对南涧、碧溪、无量、公郎站的年≥10℃积温与海拔高度建立线性方程,得出西南坡年≥10℃积温垂直递减率为401.4℃•d/100 m,东北坡依据大理州南部年≥10℃积温垂直递减率280.5℃•d/100 m[7],分别以南涧站、弥渡站为基点,推算得到西南坡、东北坡各海拔高度年≥10℃积温值,对照温度带划分标准,确定垂直气候带类型及其界限,结果详见下表4。

表4 太极顶山地东北坡、西南坡山地垂直气候带海拔高度(m)

2.3.2 垂直气候带特征

2.3.2.1 河谷、盆地南亚热带季风气候

仅分布于西南坡山麓海拔1 570 m以下至1 400 m的巍山河−礼社江河谷及南涧盆地。位于西南暖湿气流的背风坡,焚风效应显著,气候干热,全年长夏无冬,春秋相连,是红河源区降水最少,湿度最小,日照最充足,太阳辐射最强,光热资源最丰富的地区之一。年均温高于17.0℃,最热月(6月)均温高于23.2℃,最冷月(1月)均温高于9.4℃,极端最低气温−1.9~0.9℃,日均温稳定通过10℃的日数接近365 d,年≥10℃积温大于6 000℃•d,全年无霜,年降水量少于764.0 mm。地带性土壤为褐红土亚类,天然植被为稀树灌草丛,乔木有攀枝花、牛肋巴、马榔果等,灌木有坡柳、余甘子、仙人掌、霸王鞭等。

2.3.2.2 山地中亚热带季风气候

分布于东北坡山麓海拔1 730 m以下至1 540 m的苴力河谷及弥渡盆地,年均温高于16.3℃,最热月均温高于21.6℃,最冷月均温高于9.3℃,年≥10℃积温高于5 003℃•d,年降水量少于782.3 mm。西南坡分布在海拔1 570 m~1 820 m,年均温15.4℃~17.0℃,最热月(6月)均温21.0℃~23.2℃,最冷月均温8.2℃~9.4℃,年≥10℃积温4 996℃•d~6 000℃•d,年降水量764.0 mm~869.0 mm。土壤、植被类型类似于南亚热带季风气候区。土壤、植被类型类似于南亚热带季风气候区。

2.3.2.3 山地北亚热带季风气候

东北坡分布在海拔1 730 m~1 910 m,年均温15.4℃~16.3℃,最热月均温20.3℃~21.6℃,最冷月均温8.7℃~9.3℃,年≥10℃积温4 498℃•d~5 003℃•d,年降水量782.3 mm~842.6 mm。西南坡分布在海拔1 820 m~2 020 m,年均温14.2℃~15.4℃,最热月均温19.3℃~21.0℃,最冷月均温7.2℃~8.2℃,年≥10℃积温4 194℃•d~4 996℃•d,年降水量为869 mm~952.4 mm。地带性土壤为红壤、山原红壤等亚类,天然植被为半湿润常绿阔叶林(元江栲林等)、暖温性针叶林(云南松林、滇油杉林等)。

2.3.2.4 山地暖温带季风气候

东北坡分布在海拔1 910 m~2 300 m,年均温13.4℃~15.4℃,最热月均温17.5℃~20.3℃,最冷月均温7.6℃~8.7℃,年≥10℃积温3 404℃•d~44 98℃•d,年降水量842.6 mm~973.2 mm。西南坡分布在海拔2 020 m~2 300 m,年均温12.4℃~14.2℃,最热月均温16.9℃~19.3℃,最冷月均温5.9℃~7.2℃,年≥10℃积温3 070℃•d~4 194℃•d,年降水量952.4 mm~1 070.4 mm。地带性土壤为红壤亚类、山原红壤亚类,天然植被以暖温性针叶林(云南松林)为主,其次为半湿润常绿阔叶林(元江栲林等)、暖温性灌丛(滇青冈−白穗石栎灌丛等)。

2.3.2.5 山地中温带季风气候

东北坡分布在海拔2 300 m~3 061.4 m,年均温9.6℃~13.4℃,最热月均温12.1℃~17.5℃,最冷月均温5.4℃~7.6℃,年≥10℃积温小于3 404℃•d,年降水量973.2 mm~1 228.0 mm。西南坡分布在海拔2 300 m~3 061.4 m,年均温7.6℃~12.4℃,最热月均温10.4℃~16.9℃,最冷月均温2.2℃~5.9℃,年≥10℃积温小于3 070℃•d,年降水量1 070.4 mm~1 390.0 mm。地带性土壤中下部为暗黄棕壤亚类,上部为棕壤亚类。天然植被中下部为半湿润常绿阔叶林(白穗石栎林、元江栲林)及栎类灌丛(光叶高山栎灌丛、元江栲−石栎灌丛等),上部为中山湿润常绿阔叶林(多变石栎林等)、山顶苔藓矮林(杜鹃矮林)和杂类草草甸(舍叶苔草−短柄草草甸)。

3 结论

随海拔升高,太极顶山地年及各季平均气温逐渐下降,垂直分异显著,并存在坡向和季节上的明显差异,气温垂直递减率均为夏季>春季>秋季>冬季,东北坡、西南坡年均温垂直递减率分别为0.5℃/100 m、0.63℃/100 m,西南坡年及各季均温垂直递减率均大于东北坡。从坡麓到山顶,西南坡全年、春、夏、秋、冬季均温垂直变化范围值分别为18.0℃~7.6℃、19.4℃~9.0℃、23.8℃~10.6℃、18.2℃~7.5℃、10.5℃~4.0℃,东北坡全年、春、夏、秋、冬季均温垂直变化范围值分别为17.2℃~9.6℃、18.8℃~9.5℃、22.5℃~12.8℃、17.0℃~9.7℃、10.6℃~5.9℃。

随海拔升高,年及各季平均降水量逐渐增多,垂直分异显著,并存在坡向和季节上的明显差异,西南坡全年、夏、秋、雨季降水量垂直递增率大于东北坡,春、冬、干季降水量垂直递增率小于东北坡,各季降水量垂直递增率东北坡、西南坡均为夏季>秋季>春季>冬季。西南坡年、雨季、干季降水量垂直变化范围值分别为700.9 mm~1 390.0 mm、584.1 mm~1 200.3 mm、116.8 mm~189.7 mm。东北坡全年、雨季、干季降水量垂直变化范围值分别为718.7 mm~1 228.0 mm、627.6 mm~923.4 mm、90.9 mm~304.3 mm。

气候垂直变化显著,气候垂直带谱为河谷盆地南亚热带−山地中亚热带−山地北亚热带−山地暖温带−山地中温带。

受气象站点少、观测要素少及观测资料年代短等所限,仅分析了年、各季气温和降水量垂直变化一般特征,极端气温、降水日数和降水强度及其他气候要素的垂直变化特征等有待深入研究。