红山文化勾云形玉器再探

乔万宁

摘 要:红山文化是我国新石器时代玉器发展的重要时期,勾云形玉器是红山文化玉器中极其重要器物之一,通过大量考古发掘出土的玉器,向世人充分展示了红山文化玉器丰富的内涵和成果。

关键词:红山文化时期;勾云形玉器;造型

红山文化是我国新石器时代玉器发展的重要时期,也是我国北方地区考古学文化代表之一,其年代距今6500~5000年,在中华五千年文明进程中具有独特而重要的地位。

20世纪70年代以来,随着东北地区考古发掘的深入,红山文化出土的玉器逐渐被认定。1955年考古学家尹达在《中国新石器时代》一书中首次提出“红山文化”的名称。①通过大量考古发掘出土的玉器,向世人充分展示了红山文化玉器丰富的内涵和成果,勾云形玉器以独特的造型和精湛的雕琢技法及内涵而闻名于世。这充分显示了其鲜明的地域和时代风格。2020年11月在中国国家博物馆举办了“玉出红山”红山文化考古成就展,此次展览主要以辽宁地区出土红山文化玉器为主,整个展览引起了国内外学术界的很大关注。笔者在此特就红山文化玉器中勾云形玉器的认识与研究进行简要分析与总结。

1 红山文化玉器概况

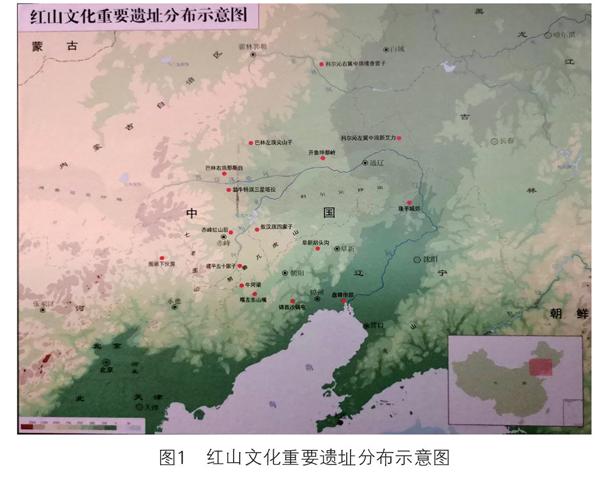

从地域上看,红山文化主要分布在我国东北辽宁省西部和内蒙古自治区东部的西辽河流域,主要集中在老哈河中上游到大凌河中上游之间,北界跨西拉木伦河,东界越过巫闾山达下游河西岸,南界东段可达渤海沿岸,西段跨燕山山脉,可达华北平原北部。据考古发掘,红山文化玉器最早的是于1964年在赤峰巴林右旗葛家营子发现的两件斜口筒形器,而由于当时各种发掘资料的局限,才使得人们对红山文化玉器的认知较少,所以专家学者普遍认为是1971年在内蒙古翁牛特旗三星他拉村出土的大型玉龙才是红山文化玉器的初期。随着考古发掘进一步的拓展,大量红山玉器出现,1984年这件玉龙的文化内涵和功能才被确认,从此引起了专家学者对红山文化的玉器研究与探讨。据考古发掘和采集,到目前为止,红山文化的玉器数量约280余件,主要分布在辽宁西部、内蒙古东南部及河北北部地区,其主要地点有建平、凌原两县交界处的牛河梁遗址群、阜新县胡头沟福星地喀尔县东山嘴,内蒙古赤峰、敖汉旗、翁牛特旗、巴林右旗、巴林左旗、林西、克什克腾旗及河北的承德等地区(图1)。②在这些遗址中出土的玉器有璧、镯、环、玉龙、勾云形玉器、斜口筒形器、三孔器、玉斧、玉玦以及玉鸟、玉鱼、玉蝉、玉人、玉龟等,其中勾云形玉器以独特的造型和丰富的内涵成为红山文化玉器中最为重要的器物之一。

2 勾云形玉器的基本造型

关于勾云形玉器的造型,学术界均从不同角度阐述了不同的观点与看法。陈思贤先生认为,器体中部呈勾云形盘卷的镂空是模拟巨龙、卷龙的结果,角向外弧卷,是对蛙、龟等蹼足类动物的模仿,勾角的弯状是对各种鸟类飞翔动作的模仿;李缙云先生认为,器体中部左右两端呈勾云状盘卷的镂空和一对圆形的钻孔,构成动物的双眼和眉,主体部分下侧外伸的略凸,代表动物的獠身,同时确认这种兽面形的勾云形器呈现出一种抽象化的饕餮纹;杨伯达先生认为,勾云形玉器上的云纹与后来的甲骨文以及金文的云字相通,反映了红山文化群体对云、雨的崇敬和期盼,红山文化巫觋以勾云形玉器作为最重要的事神法器,堪称“云巫”;2010年杨建芳先生在中国玉文化传统与文明社会学术会议中说,勾云形玉佩是龙的图案化造型,并分为写实、简化与抽象三种类型,而带齿兽面形器为“玉兽面”,不是勾云形器或鸟的造型的看法;郭大顺先生认为红山文化勾云形玉器的原型,源自仰韶文化庙底沟类型的玫瑰图案,是红山文化与仰韶文化结合的产物,其中包含有红山文化不同的文化传统,并把这类玉器(勾云形)和带齿兽面形器统称为勾云形玉器,前者为单勾形,后者为双勾形。

关于红山文化勾云形玉器的造型,还有诸多专家的观点与看法,但无论哪一种,均反映了红山先民万物有灵的意识。如果我们从全面的观点分析红山文化的勾云形玉器的造型特点,可以看出这种勾云形造型所表示的是神面鸟身神灵形象。所以笔者认为,这种简单古朴的勾云形玉器也许是鸟的各种造型的表示方法,是红山先民在一种幻象中,把一种动物神化并抽象升入大穹。用玉雕琢成器,缀于神服上成升天状,与神沟通,因此其神格是鸟神抽象化的表现。

所以,勾云形玉器看似简单,但其具有特殊的文化内涵和社会功能,并成为红山文化玉器中极其重要器物之一,其造型呈扁平状,一般为长方形,器面中心镂空成勾云形状盘卷形式。左右两侧对称外伸一对外弯的勾角,呈圆钝状,正面琢磨出与形制相应的浅槽纹,背面有四组对穿的牛鼻孔,便于系佩,边沿处则琢成钝刃状,整体造型琢刻干净利落简朴,具有图腾崇拜的象征功能,造型各异,但总体造型基本一致,所反映的内涵与功能是一样的。目前,关于勾云形玉器,大致可分为五类。

一类,器体呈勾角云形,如辽宁省博物馆藏有一件红山文化晚期勾云形玉器(圖2、图3)。此件勾云形玉器出土于牛河梁遗址第十六地点二号墓(N16-79M2∶1),距今5500~5000年,高11.4厘米,宽22.5厘米,厚1厘米,是一件大型勾云形玉器,玉呈黄绿色,器体扁平,上下左右几乎对称,呈长方形状,中心为镂空圆头涡云,围绕打洼磨成下弧圆道勾卷形,凸显一勾角,左右两侧各有向外伸出的一对勾角,微弯曲,上下边缘处有圆弧状凸起,器体正面琢磨出与形制相向的浅凹槽云形纹,背部平整,分布有四组竖向斜穿的牛鼻孔。①与其他勾云形玉器造型相对比,此件勾云形玉器在同类器中尺寸较大,器表微有土沁痕迹,玉质温润光亮,造型优美,线条流畅,为红山文化勾云形玉器的典型标准器。

再如,牛河梁遗址第二地点一号冢14号墓(N2Z1M14∶1)出土的红山文化晚期(距今5500~5000年)勾云形玉器(图4、图5),现藏辽宁省文物考古研究院,通长15.8厘米,宽6.9厘米,厚0.6厘米。②玉呈白色,钙化较严重,扁长方形,上边中部钻一小孔,另在下方偏右处又钻一小孔,正面中心镂空,呈勾云形盘卷状,四角卷勾,四角上的正反两种涡纹“︵”同样是云气的符号。从结构上看,四角各一纹,中部一纹,这样加起来共五云组成,所以称为勾云形玉器,雕琢技法以减地磨出与卷勾纹走向相应的瓦沟纹,此器上下偏斜处的两孔作为系佩之用是极为少见的,此器中部的“の”形,似甲骨文的“云”字,整器已断为两段,在残断处各钻有三孔,笔者认为应是为了固定。由于当时玉料的稀缺珍贵,通过固定后,再继续使用。此器出土时置于墓主人胸前,应为佩戴之用。

二类,器体呈不规则长方形和方圆形,中部镂空,作一勾云形卷角,外围琢磨出相应走向的浅凹槽纹络,左右两侧外伸四个勾角,弯勾明显,上下两侧边缘均有外伸的小凸,数量2~4个,靠近上侧边缘中有两个圆形的钻孔,可分为三个亚型。

例如,辽宁省文物考古研究院藏红山文化晚期勾云形玉器(图6)。此器出土于牛河梁遗址第二地点一号冢24号墓(N2Z1M24∶3),长17.9厘米,宽10.8厘米,厚0.8厘米。①其形制肥大且体厚,玉为黄绿色,边缘有红褐色瑕斑,器体近似长方形,中心和四角的卷勾均较宽大,器下部有三个外伸小凸,在器正中上边缘钻有两孔,右下部及器面左右分别钻有两孔,均为单面打孔,正面有随卷纹走向的宽而浅的瓦沟纹,背面光素无纹,而勾云形玉器中部纹饰则采用由云到云套斗的变化,这种变化反映了女巫在对天体的理解上存在着水平与层面的不同,所以说此墓女巫除了N2Z1M14∶1墓女巫对云神的信仰之外,还增加了北斗—原始天神的信仰。杨伯达先生认为,这种认识与思辨的上升,既是个体的属于巫本人的发展,又是玉巫教内部的提高,笔者同意杨伯達先生的观点。此件勾云形玉器整器线条流畅,玉质莹润,技法娴熟,为红山文化勾云形玉器代表作之一。

再如,天津博物馆藏勾云形玉器(图7)。此器高9.5厘米,宽10.5厘米。②中心镂空,青绿色,局部有褐色沁,器体呈扁片状,中心处作卷角勾云状镂空,四个勾角呈顺时针方向,正反面随器形磨出宽浅凹槽纹,通体边缘磨成钝刃状,上端有两个对穿的圆孔,造型独特,内涵丰富,具有红山文化勾云形玉器典型风格,这对我们研究红山文化勾云形玉器的鉴定,提供了宝贵的实物资料。

又如,巴林右旗巴彦塔拉苏木苏达勒嘎查出土的勾云形玉器(图8),现藏巴林右旗博物馆,长11.8厘米,宽12.5厘米,厚0.8厘米。③此器深绿色,有瑕斑,为单钩形,整体似于方形,造型除具有一般单钩形勾云形玉器特征外,还在两侧上部有长方体垂饰,垂饰上下起突棱,并琢有弦纹,中心卷钩下的一侧有对称双齿突,这种齿突只有双勾云形玉器才具备,而在单钩形勾云形玉器上极为少见,由此证明双钩形状的勾云形玉器齿突并非人或兽的牙齿,而是单钩形勾云形玉器的结合体,它在红山文化勾云形玉器的整体造型上也是比较少见。

另如,1984年建平牛河梁遗址第二地点1号冢9号墓出土的勾云形玉器(图9),现藏辽宁省文物考古研究所,长6.2厘米,宽2.4厘米,厚0.4厘米。④玉质为淡绿色,此器温润光亮,造型简单,器面平滑无纹,底部边缘有三组六枚齿突,器体中部钻有双孔,双孔上又钻有一小孔,孔为双面钻孔,此件勾云形玉器墓葬位置在冢的最南边,其造型是否为红山文化晚期形制,有待进一步考证。

还如,天津博物馆藏兽面形玉佩(图10),宽16.5厘米,高5.4厘米。⑤此器青绿色,边缘带褐色沁,器体呈长方状,雕琢双面纹饰,边缘较薄,整体纹饰为瓦勾纹,在器物上部正中边缘处钻有一孔,中部镂空,雕有一对勾云状孔,下部有七对排列整齐的兽齿,四角各琢一朵抽象勾云,从整体看,此器在雕琢工艺技法上具有红山文化勾云形玉器特征,造型较为独特,与同时期的勾云形佩的器形差别甚大,笔者推测,这也许是原始宗教图腾崇拜和祭祀的神器变化而产生,此件器形极为罕见。

三类,整器呈凹槽勾云状,例如,天津市博物馆藏有一件勾云形玉器(图11),高9.8厘米,宽16厘米。⑥葵黄色,其上连有勾角,器边缘呈双面刃状,器表面随器形磨出宽凹槽,槽底刻有阴线,器体上端中部背面钻有一孔,此器器形简洁,玉质温润光亮,极富变化,外围伸出,勾角有尖状的小凸,方向不一。笔者通过出土的大量勾云形玉器的造型分析推测,此件勾云形玉器应为一件改形器,即造型经过再次加工的器形,这种器物的产生可能是因为在红山文化时期玉料较为珍贵,所以此件勾云形玉器正是在原器形上稍加修整后的改形器,并继续使用。而此件勾云形玉器正是由于造型奇特,但不失勾云形玉器整体风格,这种现象在红山文化时期出现也就不足为奇了。

四类,器体呈对称长方形状,例如,现藏中国国家博物馆红山文化时期兽面勾云形玉佩(图12),长11厘米,宽4.7厘米。①玉为黄绿色,两面纹饰相同,器正中用粗阴线刻饰兽面纹,两个凹入圆孔代表双眼,眼两旁用弧形线装饰,在器正中上边缘钻有三孔,边部钻有一孔,均为单面钻孔,下端雕五组长齿,玉佩两侧呈卷曲勾云形状,与兽牙相连,器体多琢较宽的瓦沟纹,造型与勾云形玉器相似。整体看,兽面形玉佩长齿神奇,充满神秘色彩,另外在名称上有学者将兽面形佩归为勾云形玉器,笔者通过与牛河梁遗址第二地点一号冢二十七号墓出土的兽面形佩对比,认为此件玉佩无论器形还是器表面的纹饰,都极为相近,应称为勾云形玉器,所以此件兽面勾云形玉佩也是难得的一件红山文化玉器佳作。

五类,器体似长方形状,器形复杂奇特,如出土于巴林右旗查干诺尔苏木镂空兽面勾云形玉佩(图13),现藏巴林右旗博物馆,长12.2厘米,宽4厘米,厚0.4厘米。②玉为白色,钙化严重,为双钩形勾云形玉器,体型小而薄,一侧有残缺,残缺处钻有两小孔,器面雕瓦沟纹,器下部整齐排列有五颗兽牙,短边两侧中部向外突出部分较长,中心部钻有两孔,类似于鹰眼,十分有神,给人一种神秘感,为红山文化勾云形玉器代表作。

3 勾云形玉器造型动因

红山文化时期勾云形玉器在红山先民的思维中具有一种神秘的属性,中心卷云和四角的勾云组合是墓主生前云神信仰的标志,与天体的风雨雷电等自然现象有着密切的联系,如在牛河梁巫觋代表着风雨雷电等诸天神,由此证明牛河梁的巫觋已经掌握了天体、星象、云气等气象学,再加上红山先民们为保护自身安全,获得美好生活的愿景,于是产生了对动物的崇拜,并把它作为图腾或部落首领的化身,这在红山文化时期极为普遍。由此,可以推测红山文化时期勾云形玉器作为动物类造型,不是为了装饰而制作的,其真正的动因是作为崇拜之用,把动物作为神灵一样供奉,同时也具有一定的艺术效果。

关于勾云形玉器造型动因,诸多专家学者众说纷纭:陆思贤先生认为,勾云形玉器的基本形态中部呈勾云状盘卷的镂空,是模拟巨龙器体,勾角均向外弧卷,是对蛙、龟等动物的模仿。李缙云先生认为,器体中部为勾云状,四角呈弯弧状,所表现出的是一种抽象化的形象。笔者认为勾云形玉器的造型仅凭直观且简单的形态相比较,还不太充分,而应从当时的文化传统,并将崇拜、信仰等方面联系起来,才能推测出红山文化勾云形玉器造型的动因。另外,勾云形玉器中的简化形态,以一个“勾”字作为造型,是红山先民从具象的云气中观察而来,以“勾和动”的本质属性,来对云气做理性的思考和形象的认识,勾形和环曲形的结合,体现出云气的流动感,这或许是勾云形玉器造型的动因。

4 结语

综上所述,勾云形玉器在造型上有着原生形与衍生形之间的演变关系,在形制结构上又有着必然的内在联系,虽然形制看似有所不同,实际上主体结构是一样的,有的器体四个勾角由较小逐渐变大或变长等,这都说明器体是逐渐演化而来,并不是简单的省略,而是整个器体演变成抽象,使器体随之产生变化。勾云形玉器以及带齿兽面形玉佩作为红山文化玉器中重要的玉器之一,其功能等方面具有严格的等级划分。如天津博物馆收藏的勾云形玉器,就充分展现了器体的演化,并与带齿兽面形玉佩的边缘一样,均呈刃状,有猛兽的凶悍特点,应为巫师施行法术所用,以玉佩来除灾驱魔辟邪,祈求神灵保佑。

总之,从以上红山文化勾云形玉器的造型可以看出,其形制是由具体的动物形象,通过写实的再现,进而转向抽象简约等技法特点,逐步发展演变,形成了我们今天所看到的极具震撼力和视觉冲击力的造型特征,并且神秘色彩浓郁,为今后的研究提供了很好的物证。