田湾核电站1、2号机组操作干预水平OIL1、OIL2的确定

(江苏核电有限公司,江苏 连云港 222000)

核事故一般可分为三个阶段,即早期、中期和后期。事故时可针对各发展阶段的不同特点采取相应的防护措施。防护行动一般包括隐蔽、撤离、服碘、临时性避迁、永久性再定居以及食物及饮用水限制。当核电站发生核事故时,电站可通过操作干预水平(简称“OIL”)来确定场外公众防护行动。操作干预水平实际是将周围环境剂量率和标记核素(131I、137Cs)活度浓度作为采取防护行动的指标值。核事故发生时,大量放射性核素释放到环境中,如果通过环境测量仪器得到的监测结果达到了操作干预水平,应当考虑采取相应的防护行动。

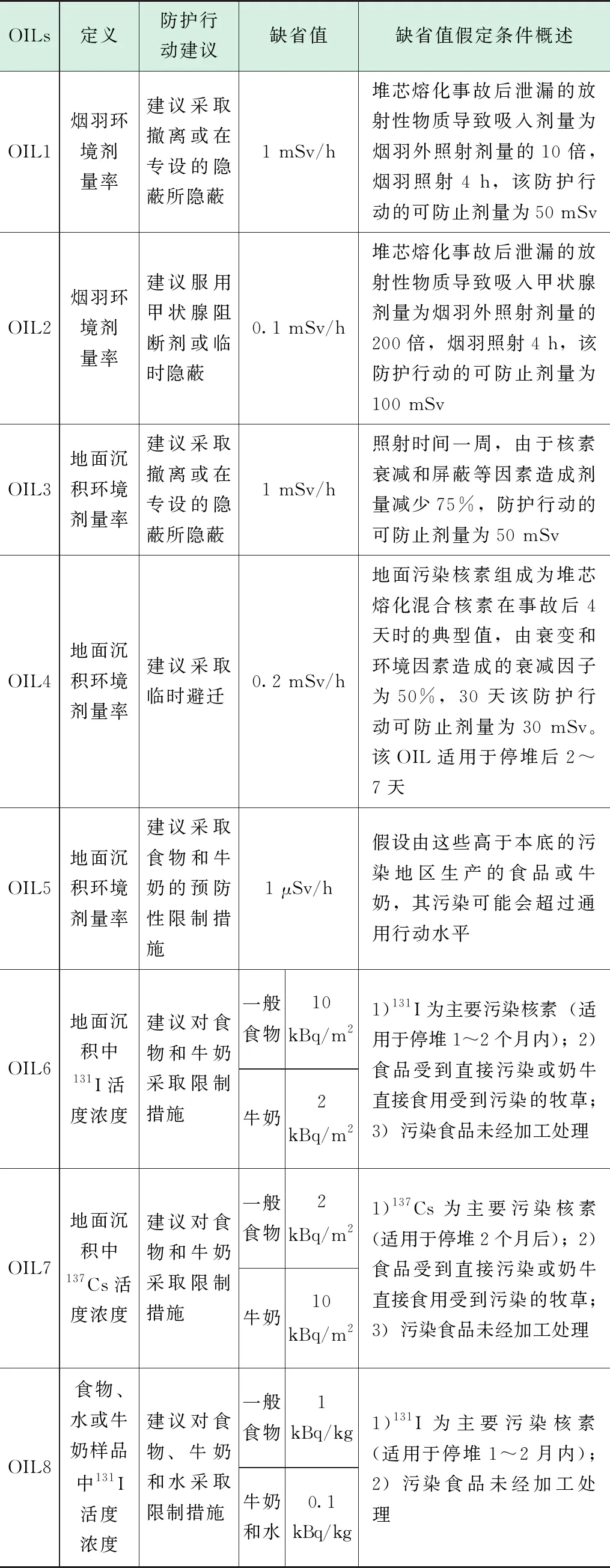

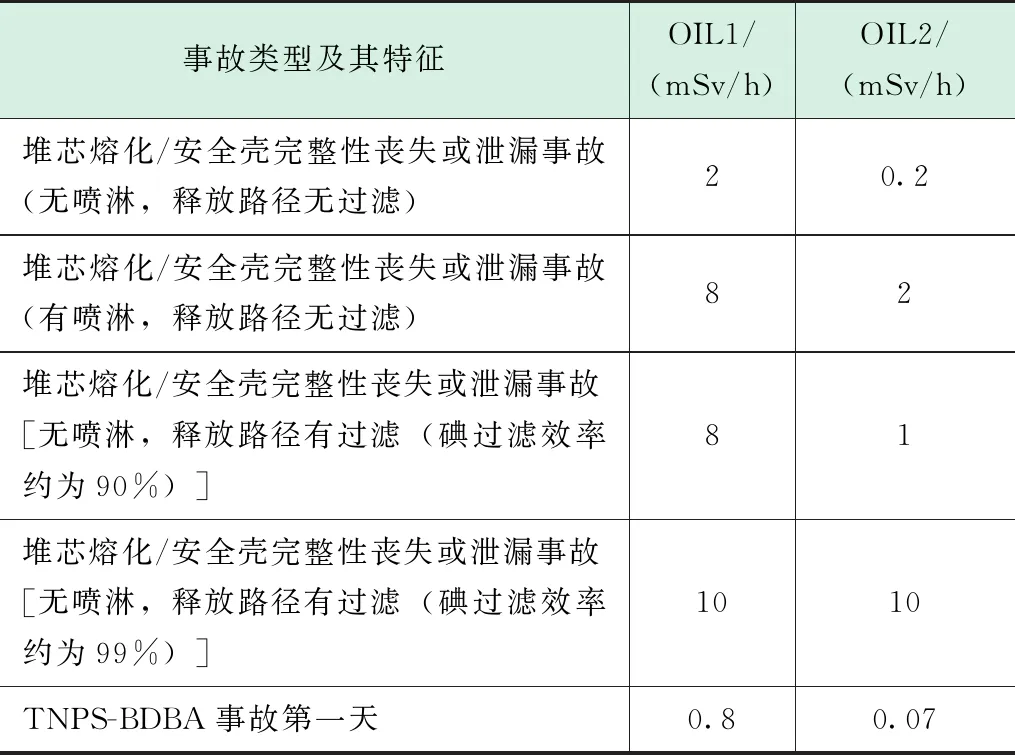

田湾核电站1、2号机组早期使用的操作干预水平为2005年发布的,其技术路线主要参照IAEA-TECDOC-955中的计算方法制定的,但制定过程未充分考虑田湾核电站机组设计特点以及厂址环境特征。另外田湾核电站已实施了长周期换料,机组一回路总源项以及各典型事故的源项发生了变化,早期确定的操作干预水平默认值也需要重新论证(见表1)。操作干预水平共有9条(见表2),确定适合于厂址和设施特征(事故源项、气象条件等)的OIL值,特别是用于事故早期行动的OIL1和OIL2,有助于在事故早期快速作出决策,也是核电厂在核事故初期情况下提出公众防护建议的主要依据之一。

表1(A) 田湾核电站1、2号机组原有操作干预水平(OIL)默认值

表2 IAEA给出核电站事故工况下OIL的缺省值

适用条件:低架释放;用于距释放源1~3 km距离范围,亦可偏安全地用于3~5 km距离范围;预期烟羽照射时间4 h;无降水。

表1(B) 田湾核电站1、2号机组原有操作干预水平(OIL)默认值

适用条件:低架和高架释放;用于距释放源约5~10km距离范围,亦可近似用于10~25km距离范围;预期烟羽照射时间4小时;无降水。

1 田湾核电站厂址气象条件的分析

田湾核电站厂址地处江苏省淮河-苏北灌溉总渠一线以北的徐淮地区,为北温带半湿润季风气候区。气候基本特征是季风气候显著:冬冷夏热,四季分明,具有海洋性和大陆性气候双重特点。

厂址所在区域的天气条件是由于高空天气系统如东亚大槽、西太平洋副热带高压等和地面天气系统如气旋、冷锋等活动造成的,而常年气候特征基本上由大气环流决定。

1.1 降雨量

厂址区域雨日的季节分布为夏季最多,冬季最小,春秋居中。根据2017年1月至2018年12月两整年的气象塔梯度观测数据以及地面站观测数据,厂址两年降水量分布为927.3 mm、648.3 mm。观测期间2018年7月23日降水量最多,为90.3 mm,2017年7月降水量最小,为0.9 mm。

1.2 厂址地区风向及风速统计

厂区气象观测系统观测期间(2017年1月至2018年12月)10 m、30 m、70 m和100 m全年的风频和平均风速进行分析,可以得出铁塔气象站10 m层、30 m层、70 m层、100 m层最多风向均为NNE-ENE方位,风向频率分别为29.84%、30.46%、28.25%和28.99%;10 m层和30 m层的次多风向为WSW-WNW,风向频率分别为25.63%和25.04%;70 m层次多风向为SSW-WNW,风向频率为27.42%;100 m层的次多风向为SW-W,风向频率为24.26%。

田湾核电站厂区铁塔气象站各层的年平均风速分别为:10 m层为2.7 m/s;30 m层为3.5 m/s;70 m层为4.1 m/s;100 m层为4.4 m/s。

平均风速随高度的增加而增大,100 m层和10 m层年平均风速差为1.7 m/s,是10 m层年均风速的63%。

厂址地区10 m层、30 m层、70 m层、100 m层全年静风频率分别为2.66%、1.92%、 2.88%和2.21%。

1.3 联合频率

按照《核电厂厂址选择的大气弥散问题》(HAD101/02)导则要求,在联合频率统计中,风向分16个方位,静风风向延续前一时刻风向。将风速划分为6级,即:风速小于0.5 m/s按静风处理,作为第一级风速;0.5~1.9 m/s为第二级风速;2.0~2.9 m/s为第三级风速;3.0~4.9 m/s为第四级风速;5.0~5.9 m/s为第五级风速;大于6.0 m/s为第六级风速。

田湾核电站厂区铁塔气象站2017年1月至2018年12月按照Pasquill六类大气稳定度统计得到的风向、风速、大气稳定度联合频率分布。统计结果分别按有雨和无雨、有雨、无雨三种情况给出。得到厂址地区各稳定度所占比例分别为:A类:0.84%;B类:1.44%;C类:3.10%;D类:69.96%;E类:20.36%;F类:4.31%。

1.4 混合层高度

中国辐射防护研究院曾于1997年夏季和冬季为田湾一期工程在厂址一带开展过短期低空探测,用干绝热上升法由逐一探空温度廓线和地面温度确定各时刻混合层高度的平均值。夏季正午前后混合层达到最高,冬季混合层高度异常低。究其原因是夜间和早晚时分贴地层或是逆温或是近等温。

利用射阳探空站的1991年至1995年和2001年至2005年逐日的早8时探空和当日最高气温观测资料确定的最大混合层高度,结果显示两组数据确定的最大混合层年高度比较接近,年平均值分别为911 m和925 m。

参照GB/T3840-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》推荐的中性稳定度混合层高度计算公式的中性稳定度的混合层高度775 m。

根据采用探空资料得到的最大混合层高度和采用GB/T 3840—91推荐的中性稳定度混合层高度计算公式的计算结果,又根据这些混合层高度特征值的大小范围及大气边界层越不稳定混合层发展越旺盛的一般概念,综合考察上列数据,给出正常工况评价的混合层高度取800 m(A、B类稳定度),和600 m(C、D类稳定度),该取值是偏保守和合理的。

1.5 扩散参数

田湾核电站厂址区域扩散参数的测量采用了SF6示踪实验、铁塔湍流测量和风洞室内模拟三种方法。对上述三种获得的中性天气(D类)横向扩散参数和纵向扩散参数随下风距离变化的曲线进行比较,可知三种方法得出的σy值(扩散质点随浓度中心轴距离的浓度分布的均方差,是大气扩散能力的度量)吻合得很好,对于σz而言,SF6实验结果与湍流测量结果几乎一致。因此,鉴于P-G扩散参数在IAEA《安全丛书》50-SG-S3和HAD101/02中均有推荐,且已广泛应用于核电站气载放射性流出物大气弥散计算,因此,其扩散参数具有较为普遍的适用性,结合多个核电站厂址大气环境影响评价经验,田湾核电站一期工程推荐采用P-G扩散参数曲线进行大气弥散估算。

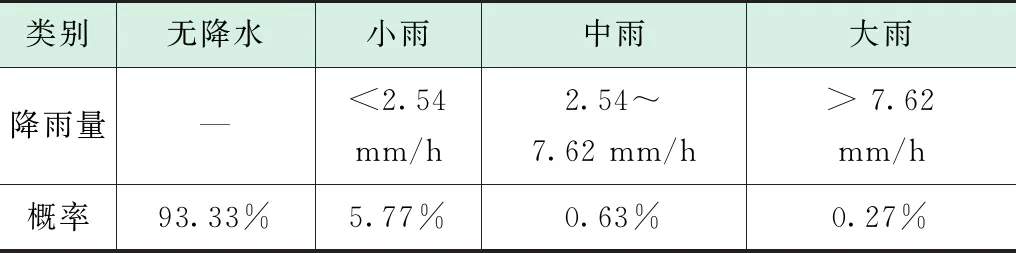

1.6 田湾核电站厂址典型气象条件

降水类型的划分为无降水、小雨、中雨、大雨,其中对有降雨时的降雨量划分,按InterRAS分为小雨(<2.54 mm/h)、中雨(2.54~7.62 mm/h)、大雨(> 7.62 mm/h)三类情况来处理。根据田湾核电站厂址2017年1月到2018年12月两整年逐时观测资料,统计出各降水类型的概率如表3所示。可以看出,田湾核电无降水情况占大多数,在降雨情况下小雨占大部分,而中雨和大雨总共只占0.90%。同时考虑到采用小雨作为降雨情况的代表是偏保守的,因此在田湾核电操作干预水平速查手册中对降雨类型的考虑分为无降水和有降雨两种情况。

表3 田湾核电站厂址降雨类型出现概率Table 3 The occurrence probability of rainfall type atTianwan nuclear power plant site

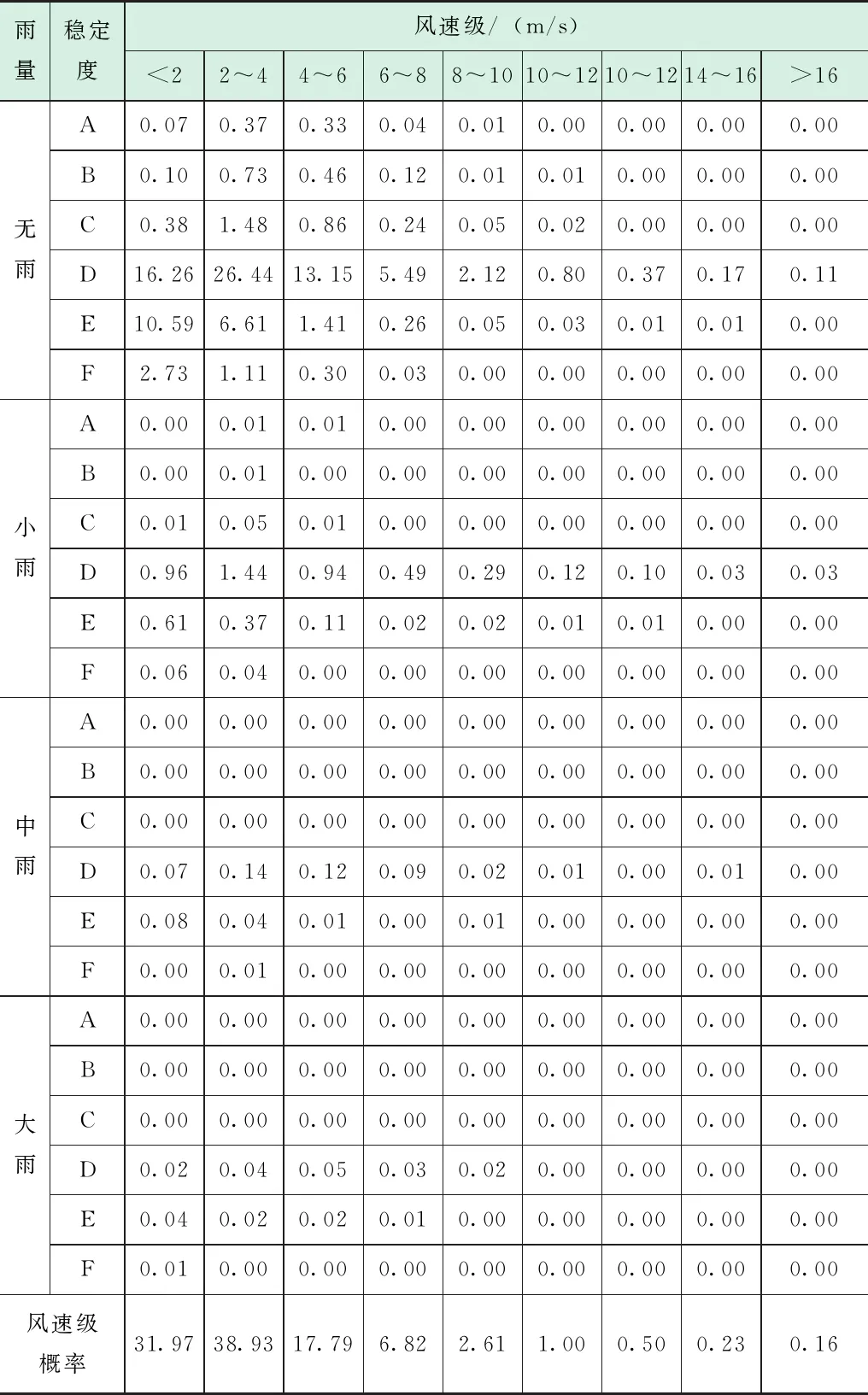

同时统计出各降雨类型下稳定度-风速联合频率见表4。

表4 田湾核电站厂址风速-雨量-稳定度联合频率(%)

从上表可以看出,田湾核电站厂址无降水、风速级在2~4 m/s、D类稳定度出现概率最高,为26.44%。因此,田湾核电站OIL1和OIL2性质分析中考虑的典型气象条件为:无降水、D类稳定度、风速级为2~4 m/s、混合层高度600 m。

2 田湾核电站设计特点及引用技术路线的分析

2.1 放射性源项

核电厂的各类放射性物质均源于反应堆燃料芯块内的链式裂变反应。正常运行工况下裂变产生的放射性裂变产物绝大部分都包容在燃料元件的包壳内,只有极少量的裂变产物通过燃料棒包壳缺陷泄漏到一回路冷却剂中;同时裂变产生的中子使一回路冷却剂、硼酸和其它结构材料及其腐蚀产物受到激活而产生活化产物。这些泄漏出的裂变产物和一回路冷却剂中的活化产物形成反应堆冷却剂中的放射性源。它们通过冷却剂的净化、蒸汽发生器传热管束的泄漏等将放射性物质转移到核辅助系统和二回路系统。

2.2 典型严重事故源项

田湾核电站1、2号机组操作干预水平的估算,考虑典型的严重事故研究成果,包括压水堆核电机组美国《反应堆安全研究》(WASH-1400)确定的PWR1~PWR9九种放射性释放类,结合田湾核电站最终安全分析报告中的严重事故源项,同时选取典型设计基准事故源项。

根据田湾核电站一期工程《环评报告》,各类设计基准事故中主蒸汽管断裂和蒸汽发生器一根传热管破口事故(MSLB)后果最严重,选择该事故作为典型设计基准事故。

根据田湾核电站1、2号机组最终安全分析报告,采用大破口失水事故叠加全厂24 h断电事故(LLOCA+SBO)作为确定田湾核电站操作干预水平的严重事故源项。

3 田湾核电站OIL1和OIL2初始设定值计算

OIL1和OIL2用于核事故早期阶段,作为给出是否采取相应紧急防护行动建议的参考。为了确定更合理的操作干预水平初始设定值,采用InterRAS程序对田湾核电站1、2号机组不同典型严重事故源项及各类环境特征下的估算OIL1和OIL2初始设定值。

3.1 田湾核电站OIL1特征分析

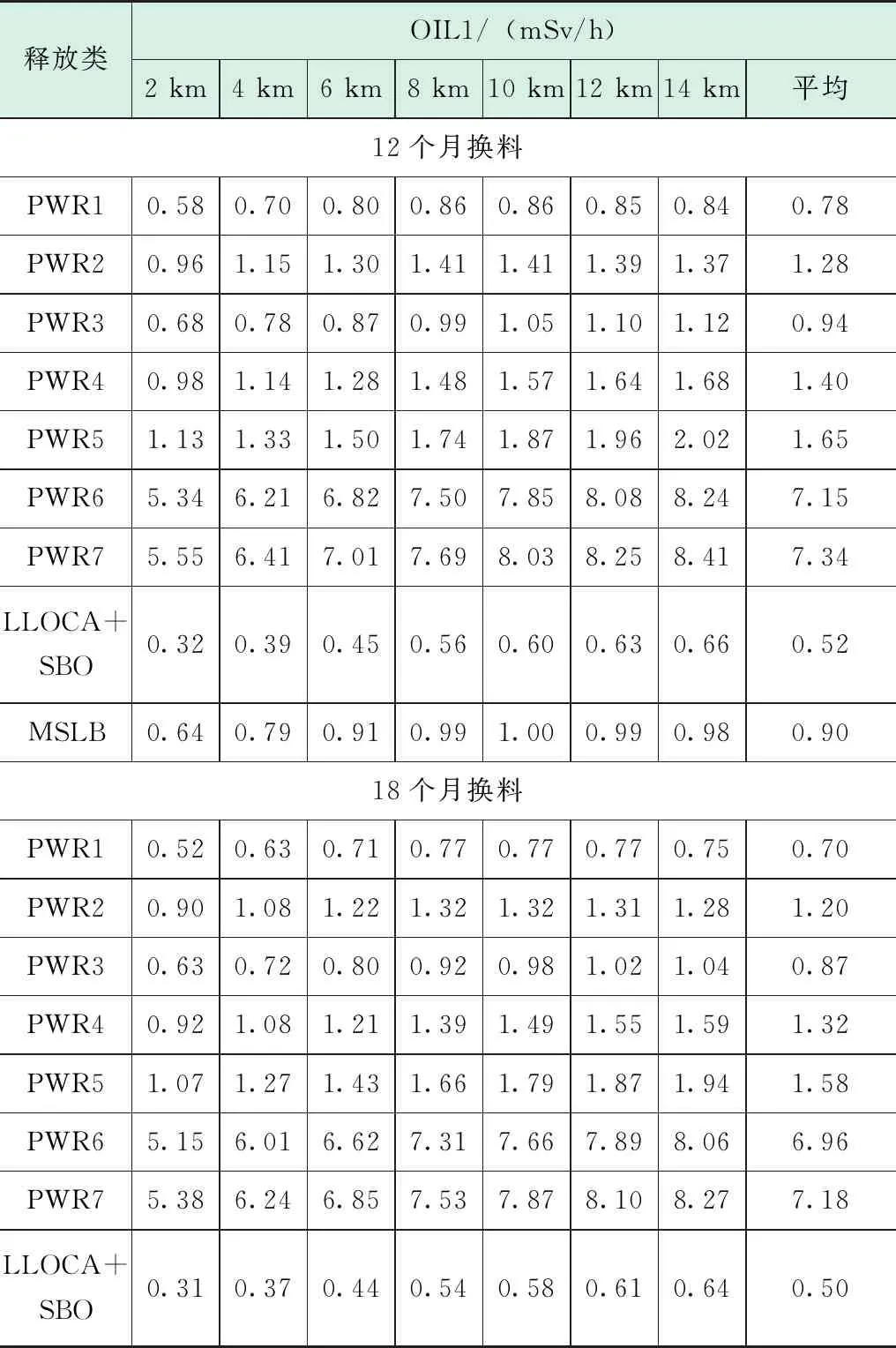

根据1.6中确定的典型气象条件,可以计算出各典型释放类时OIL1随距离的变化情况,如表5所示。

表5 OIL1随释放类和距离的变化情况

MSLB为田湾核电站一期工程设计基准事故,本报告中将不根据本事故指导田湾核电站1、2号机组核事故应急期间操作干预水平的推荐值选取。

可以看出,在典型气象条件,12个换料和18个换料条件下,根据各典型严重事故源项的OIL1计算值随距离的变化特征均表现为随距离的增加而增大。同时各距离上OIL1的平均值随典型严重事故源项的变化较大。

根据在典型气象条件下各典型严重事故源项OIL1计算值在各距离上的平均值,保守推荐,在田湾核电站1、2号机组核事故应急期间,事故释放特征不清楚的情况下,12个月换料条件下,各典型事故计算出的OIL1的平均值最小值为0.52 mSv/h,绝大数情况下计算出的OIL1的值大于最小平均值0.52 mSv/h,考虑能够包络大多数的限值,对OIL1推荐缺省值取0.5 mSv/h,能够包络;18个月换料条件下,各典型事故计算出的OIL1的平均值最小值为0.5 mSv/h,绝大数情况下计算出的OIL1的值大于最小平均值0.5 mSv/h,考虑能够包络大多数的限值,对OIL1推荐缺省值取0.5 mSv/h。

3.2 田湾核电站OIL2特征分析

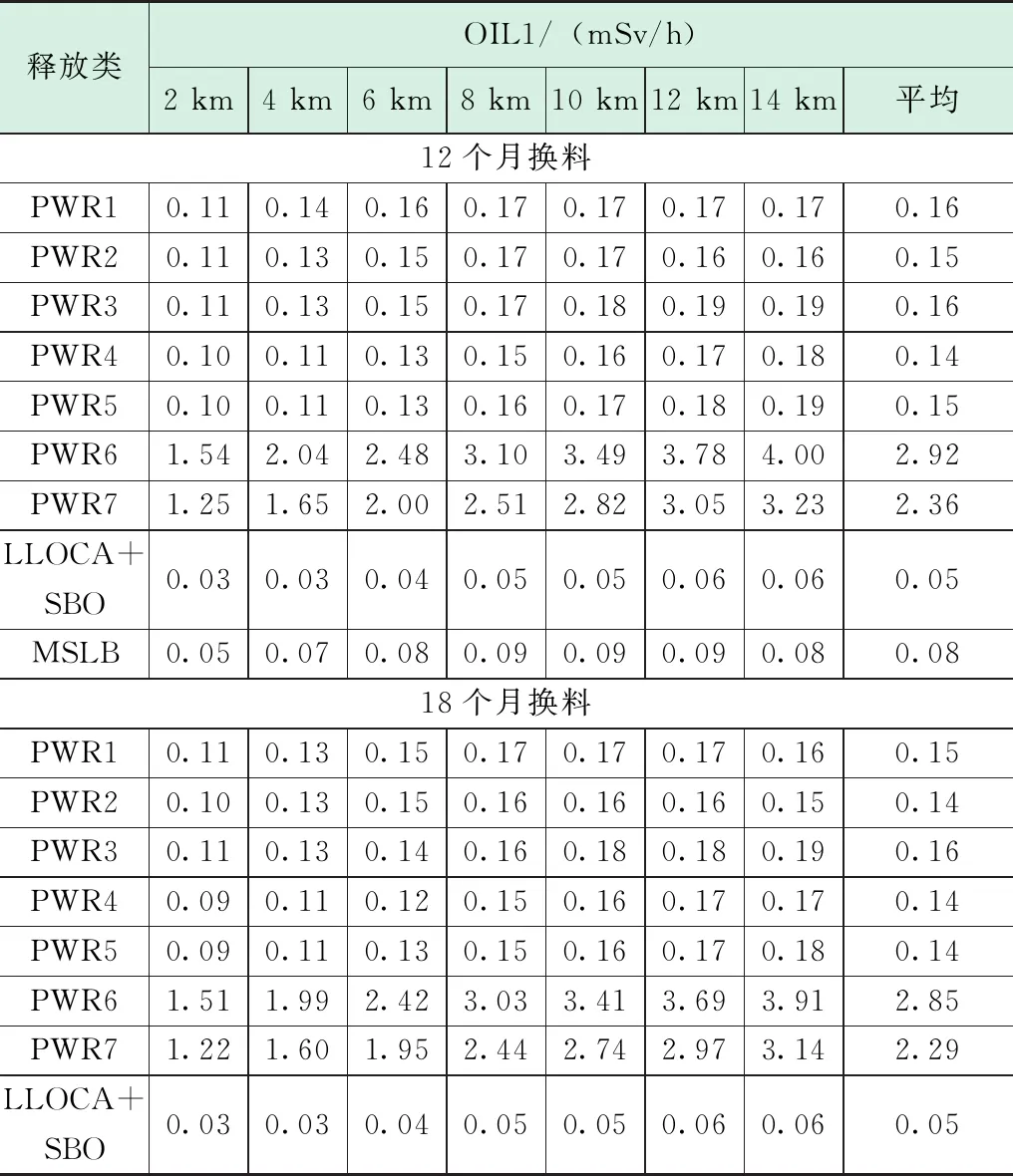

根据2.6中确定的典型气象条件,可以计算出各典型释放类时OIL2随距离的变化情况,如表6所示。

表6 OIL2随释放类和距离的变化情况Table 6 OIL2 with release class and distance

可以看出,在典型气象条件,12个换料和18个换料条件下,根据各典型严重事故源项的OIL2计算值随距离的变化特征均表现为随距离的增加而增大。各距离上OIL2的平均值随典型严重事故源项的变化较大。

根据在典型气象条件下各典型严重事故源项OIL2计算值在各距离上的平均值,保守推荐,在田湾核电站1、2号机组核事故应急期间,事故释放特征不清楚的情况下,结合IAEA推荐值,12个月换料条件下,各典型事故计算出的OIL2的平均值最小值为0.05 mSv/h,绝大数情况下计算出的OIL2的值大于最小平均值0.05 mSv/h,考虑能够包络大多数的限值,对OIL2推荐缺省值取0.05 mSv/h;18个月换料条件下,各典型事故计算出的OIL2的平均值最小值为0.05 mSv/h,绝大数情况下计算出的OIL2的值大于最小平均值0.05 mSv/h,考虑能够包络大多数的限值,对OIL2推荐缺省值取0.05 mSv/h。

4 结论

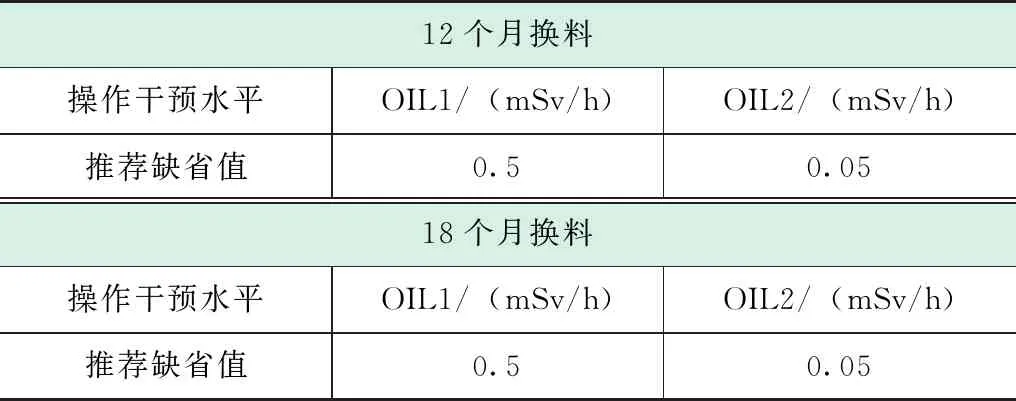

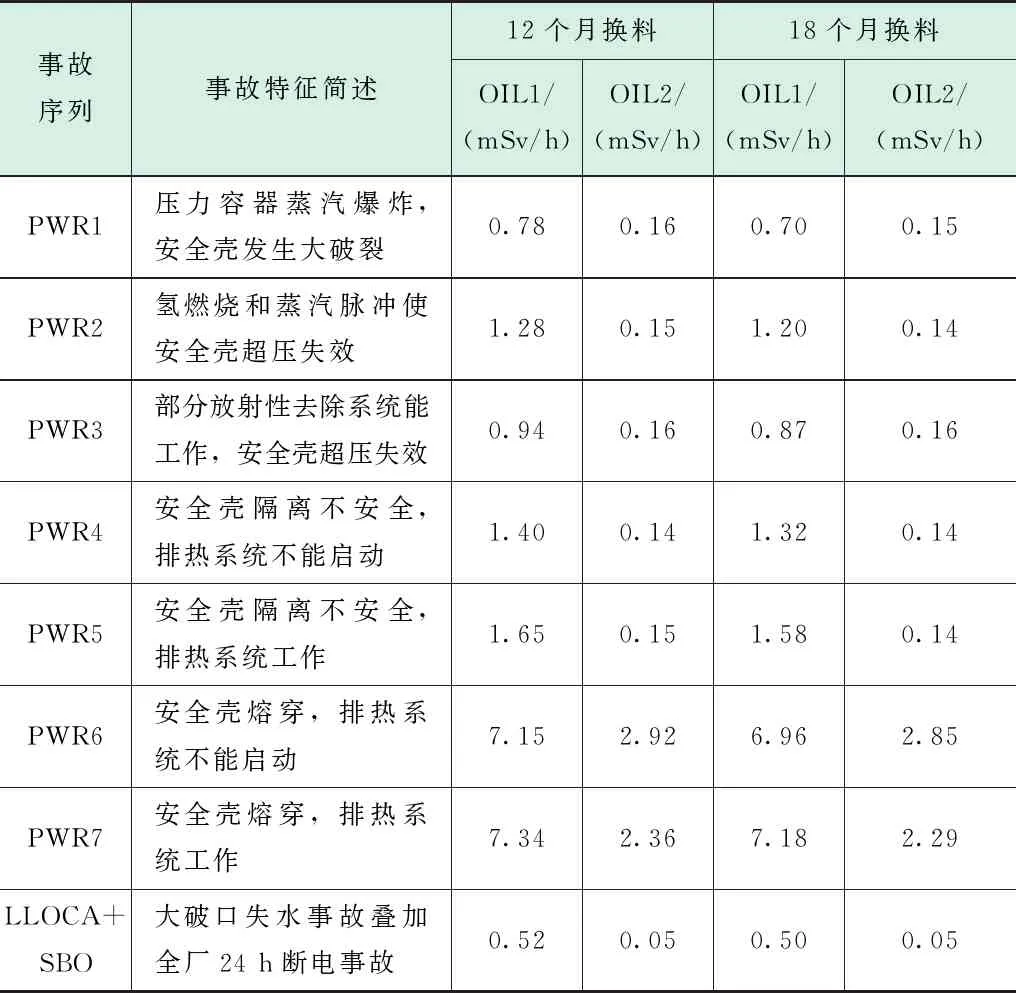

通过对田湾核电站1、2号机组典型事故源项及结合压水堆核电机组美国《反应堆安全研究》(WASH-1400)中事故源项的分析,并对田湾核电站厂址地区环境参数的分析结果,确定典型气象条件,针对不同事故情况下,OIL1和OIL2推荐缺省值汇总如下,见表7、表8。

表7 事故情景不明确OIL1和OIL2推荐缺省值

表8 事故工况明确OIL1和OIL2推荐缺省值