建构不同物理模型 提升学科核心素养

——以“2020年全国中学生物理竞赛预赛第11题”为例

陈显盈 尤爱惠

(1.温州中学,浙江 温州 325000;2.温州市南浦实验中学,浙江 温州 325000)

物理学科核心素养要求具有建构理想模型的意识和能力,能正确运用科学思维方法,具有批判性思维的意识,能基于证据大胆质疑,从不同角度思考问题.下面以2020年第37届全国中学生物理竞赛预赛第11题为例,从寻找问题解决的模式角度分析如何合理建构不同的物理模型.

1 试题再现

例题.大气中存在可自由运动的带电粒子,其密度随距地面高度的增加而增大,离地面50 km以下的大气可视为具有一定程度漏电(即电阻率较大)的物质,离地面50 km以上的大气可视为带电粒子密度非常高的良导体.地球本身带负电,其周围空间存在电场.离地面50 km处的大气层与地面之间的电势差约为U=3.0×105V.由于电场的作用,地球处于放电状态.但大气中频繁发生雷暴又对地球充电,从而保证了地球周围电场强度大小恒定不变;统计表明,雷暴每秒给地球的平均电荷约为q=1.8×103C.已知地球半径r=6.4×103km.求离地面50 km以下的大气层(漏电大气层)的平均电阻率和该大气层向地球的平均漏电功率.

点评:该竞赛题是2020年举行的第37届全国中学生物理竞赛预赛的第11题,以自然界漏电大气层的充放电现象为情境考查大气层的平均电阻率和向地球的平均漏电功率问题.

2 参考答案

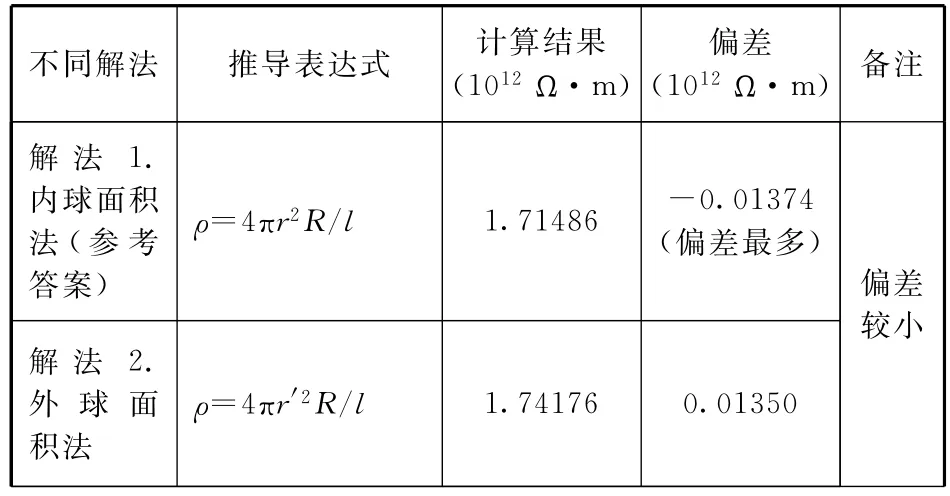

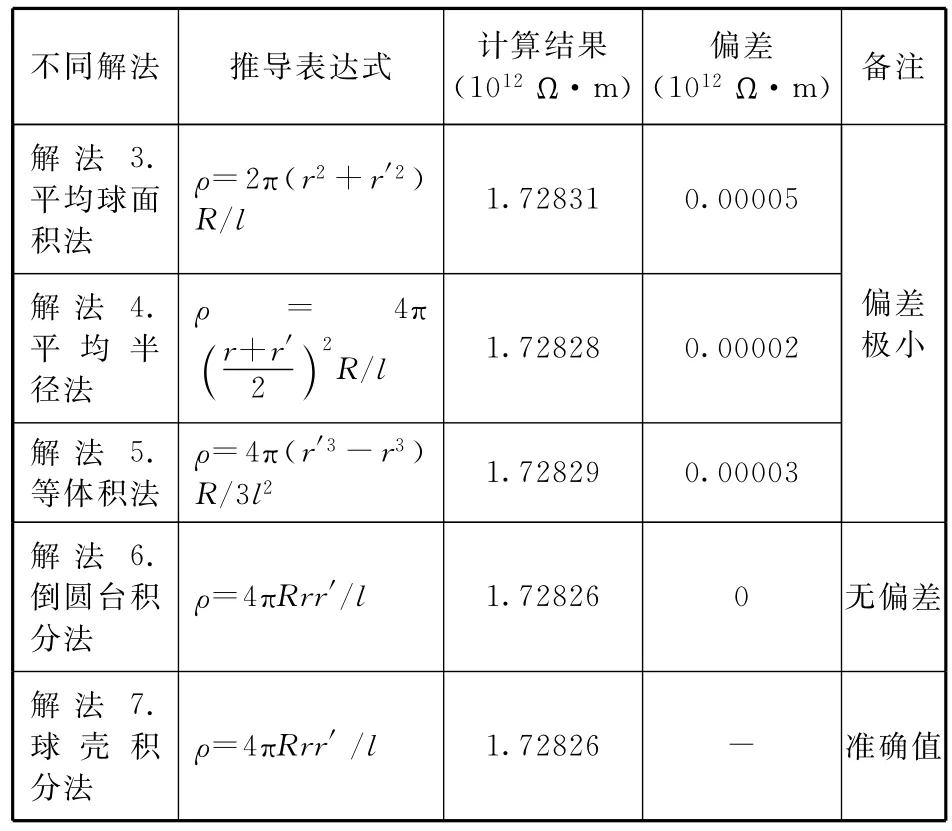

点评:参考答案将漏电大气层的“球壳”结构视为“柱体”结构,采用了“化球面为平面”和“化不均为均匀”的近似等效替代法,解法简洁而巧妙.但是,该解法选取面积最小的内球面积作为横截面积定,所推算结果相对准确值会偏小,可见该解法可行但并非是最可靠的(偏差最多,具体见表2).

3 模型建构

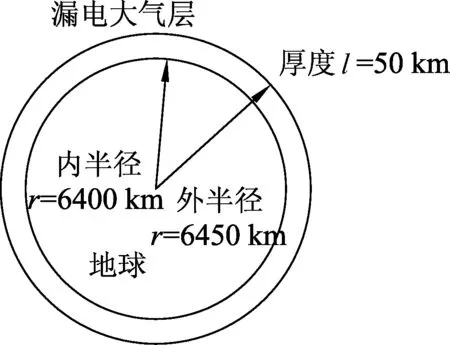

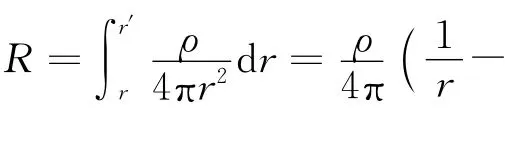

科学模型是指人们按照科学研究的目的,对研究对象或过程用各种手段与方法(包括物质形式或思维形式)进行再线的产物,具体包括对象模型、条件模型和过程模型等各类模型.科学模型可以是对实际问题或实际情境的抽象与概括,可以是对问题的现象的假设与解释,也可以用模型的本质特征可解释或解决问题.为了解决漏电大气层的平均电阻率问题,可以从寻找问题解决的模式角度建构不同的物理模型(科学模型).如图1所示,漏电大气层实际上是一种内小外大的“球壳”结构,其内半径为地球半径r=6.4×103km,外半径为r′=6.45×103km,厚度为l=50 km,无法直接运用电阻定律公式R=ρl/S求解,而需要近似等效为粗细均匀的柱体或直接用积分法进行推导.

图1 漏电大气层“球壳”结构

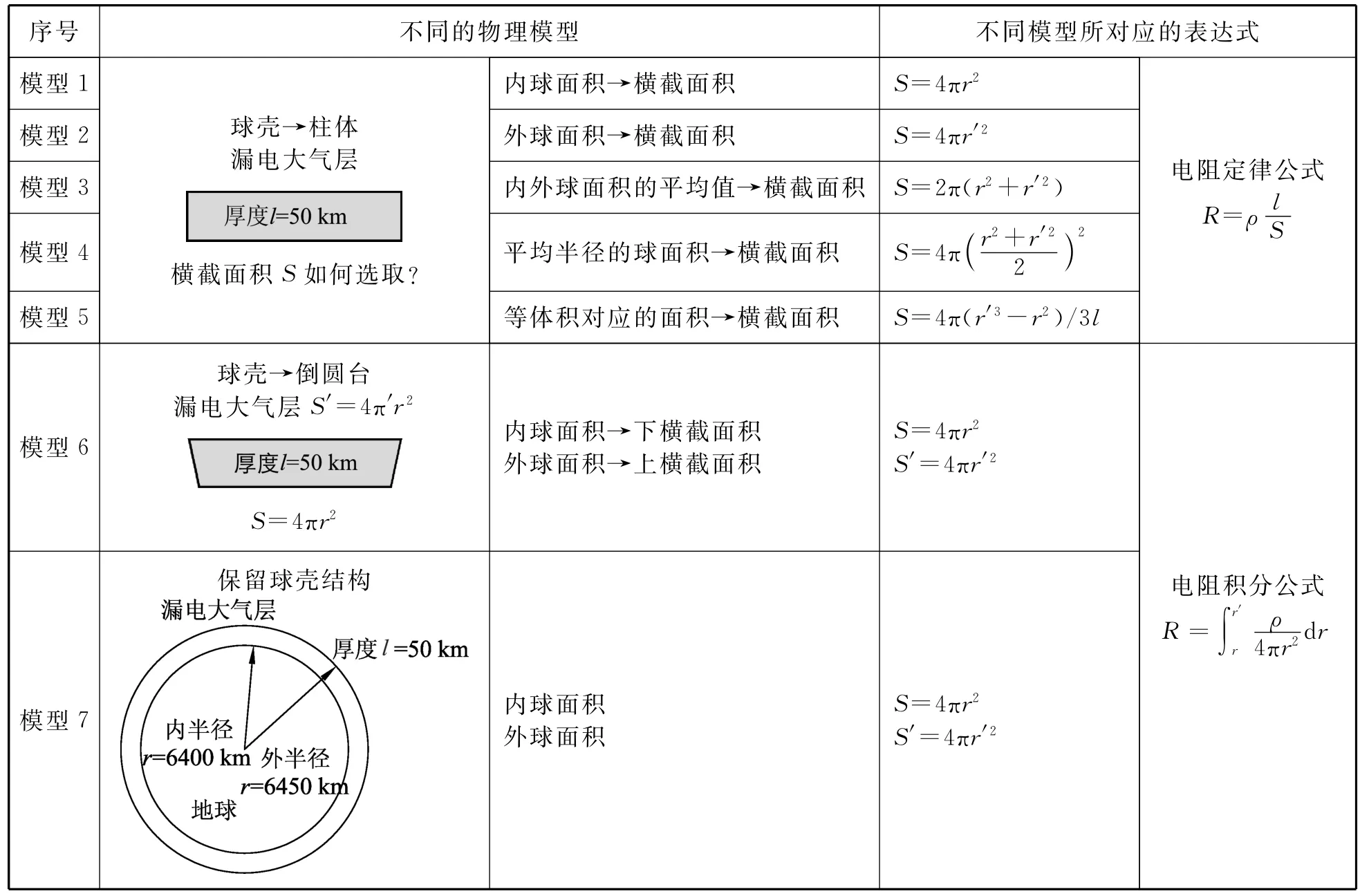

由于大气层“球壳”的厚度远小于内、外半径,可以构建不同的物理模型.如表1所示,在将“球壳”结构近似等效为“柱体”结构的同时,除了用内球面积之外(见模型1),还可以分别用外球面积、内外球面积的平均值、平均半径所对应的球面积或者等体积时所对应的面积作为“柱体”的横截面积(见模型2-5).另外,也可以等效为“倒圆台”结构或者直接保留“球壳”结构(见模型6、7).

表1 不同的物理模型

点评:很显然,粗细均匀的“柱体”模型更加简单,而“倒圆台”和“球壳”模型虽然复杂,还需要运用积分知识推导,但是更加符合漏电大气层的实际模型.

4 解题过程和结果

表2 不同的解题方法和结果

续表

如表2所示,解法1和解法2分别选取内球面积和外球面积作为“柱体”的横截面积,虽然在几种解法中偏差是最多的,但是偏差已较小(准确到小数点后2位);解法3、4和5分别选取不同方法得到的“平均”面积作为横截面积,已经体现“平均”思想,偏差极小(准确到小数点后5位);解法6建构的“倒圆台”模型与实际“球壳”模型并不相同,但是解题过程和结果到小数点后五位相同.而解法7保留“球壳”模型,解题过程严谨科学,计算结果准确可靠.

点评:解法1和解法2属于基本近似解法;解法3、4和5属于高度近似解法;解法6和解法7属于严谨准确解法.