基于ISM法的新旧人教版必修化学教材内容比较

宋倩雯 谢俊 常锁成

摘要:运用ISM法对高中人教版新旧必修化学教材的知识结构进行分析,通过提取知识要素、确定要素问的形成关系绘制形成关系图、建立邻接矩阵并计算可达矩阵。绘制知识要素的层级关系图,为教材的分析提供一种定性与定量相结合的方法。从知识要素的选择、起始要素、最高要素、要素问的形成关系与教材编排体系四个方面比较新旧教材的异同,并对新课程下教师的教学提出建议。

关键词:高中化学教材;ISM法;比较研究

文章编号:1005-6629(2021)04-0038-07 中图分类号:G633.8 文献标识码:B

1研究背景

教材是教师教学的重要参考,也是学生学习的主要资源,对教材进行分析是落实新课改,提高教学质量的重要保障。布鲁纳认为,教授任何一门学科,主要是学生理解和掌握这门学科的基本结构以及该学科所特有的研究方法。ISM法(Interpretative Structural Modeling Method)最早是研究社会系统中复杂要素间关联结构分析的一种方法,它利用离散数学的图形理论,通过矩阵运算,呈现系统内要素间的联系,得出层级化的形成关系图。ISM法涉及行为科学、数学概念、团体决策及电脑编程等领域的知识。1978年,佐藤隆博证明该方法可适用于目标分析与教材开发。ISM法以教师经验为基础,通过图表化的呈现形式,对教材的编排体系进行结构化梳理,既便于教师明确教材编排的思路、规划和设计教学路径,又利于学生知识体系的建构,对教学实践效果的提升具有显著意义。

2019年,基于《普通高中化学课程标准(2017年版)》编制的普通高中教科书《化学》必修(第一册、第二册)在全国部分地区开始使用。新教材与旧教材相比,在内容的选取和编排顺序上做了一些调整,这些调整是否更加合理?为了避免分析教材时过度主观化,本文选取ISM法对新旧高中化学必修教材的知识结构进行分析,有助于教师明确新旧教材知识结构的异同,提升教师教学的科学性和有效性,同时让学生明确必修阶段化学课程的知识结构,便于学生进行知识的同化,构建结构化的知识体系。

2 ISM分析法流程

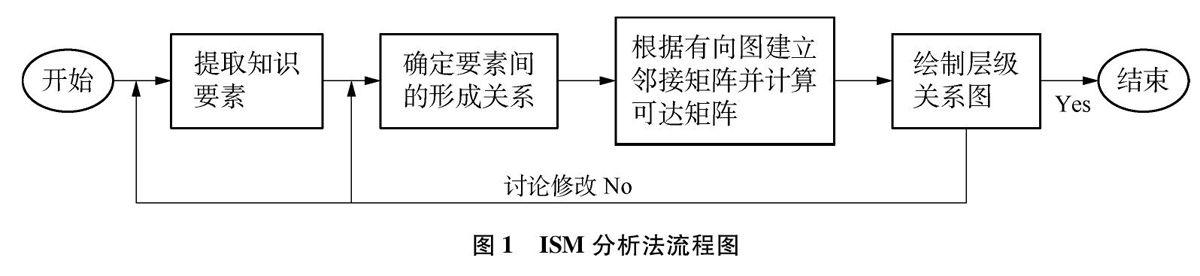

ISM法分析教材主要包括以下步骤(见图1):(1)提取知识要素,研究者根据自己的学科知识和实践经验对教材内容进行分析,提取知识要素并进行编码。(2)确定要素问的形成关系,研究者根据自己的专业知识和经验确定要素的形成关系。(3)根据形成关系图建立邻接矩阵并计算可达矩阵。(4)根据可达矩阵确定层级关系,绘制层级关系图,并对层级关系图进行讨论,若意见统一流程结束,若不统一返回第一步或第二步进行修改。

3研究过程

3.1提取知识要素

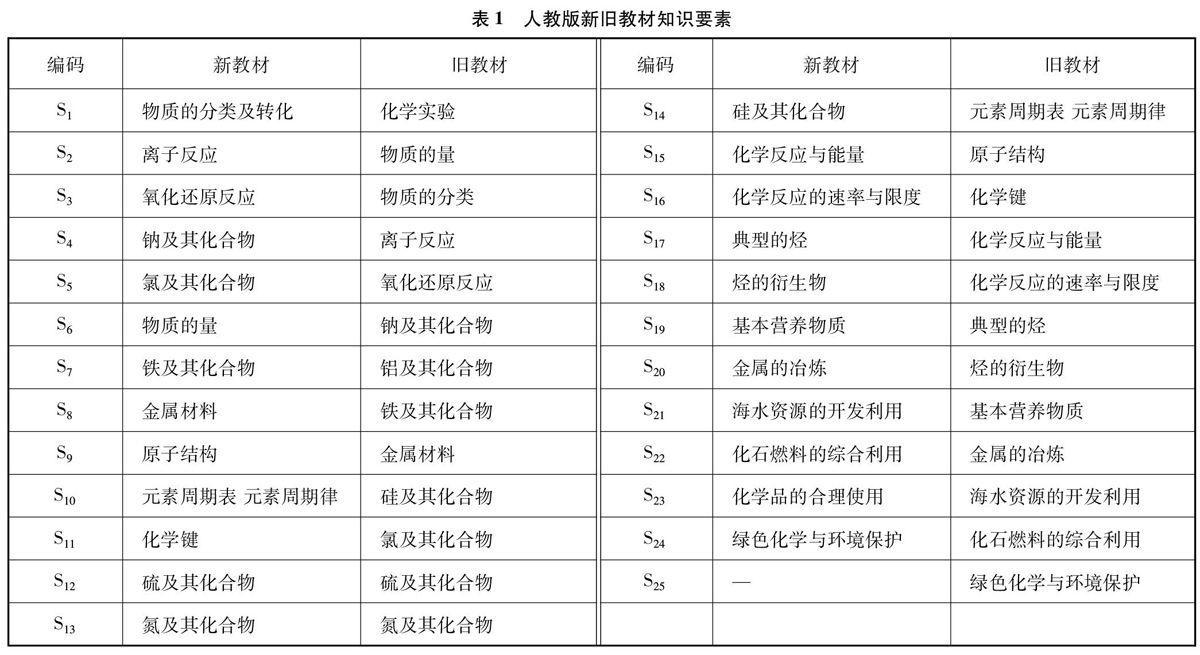

确定教材的核心知识要素受教师的教学经验、学生观、教材观等多方面因素的影响,有一定的主观性。一般来说,满足以下条件可以作为教材的核心知识要素:(1)教材中给出了明确的概念;(2)在本节课的小结中作为主要的知识点;(3)在整个章节体系占节点地位。本文对核心知识要素的选择满足:(1)课程标准中要求系统掌握的知识;(2)教材章节中的重要概念或者知识点;(3)忽略次级概念,例如“化学实验”包含实验安全、过滤和蒸发、萃取分液、蒸馏;(4)忽略穿插在章节中的实验。本研究在确定知识要素时,先由3位教师按照知识要素在新旧教材中出现的先后顺序独自编码,编码结果基本一致,仅对有机化合物这一章的编码不同,对编码不同的知识要素进行讨论后,将讨论的结果向3位20年教龄以上的高中化学高级教师进行咨询后,形成一致意见,得到最终的知识要素编码表。人教版新旧教材的知识要素见表1。

3.2确定要素的形成关系图

如果在学习知识要素B之前必须先要学习要素A,则称要素B为A的可达要素,要素A为B的先行要素,要素A和要素B之间的关系可表示为:A→B。确定知识要素问形成关系的过程与确定知识要素的相同。按照新课标的要求,必修第一册和必修第二册是全体学生必须修习的课程,因此确定要素问的形成关系是基于学业水平1和水平2。

对于参加学业水平合格考的学生来说,在学习金属及其化合物和非金属及其化合物之前先要学习物质的分类、离子反应和氧化还原反应,而对物质的量这一知识要素不是必须要掌握的。学习金属材料要有金属及其化合物做基础;学习元素周期表元素周期律要了解原子结构、钠及其化合物、铝及其化合物、硅及其化合物、氯及其化合物、硫及其化合物;学习化学键要有氧化还原反应、原子结构、元素周期表元素周期律作为基础……以新教材为例来具体说明,各知识要素问的形成关系可表示为图2。

3.3建立邻接矩阵计算可达矩阵

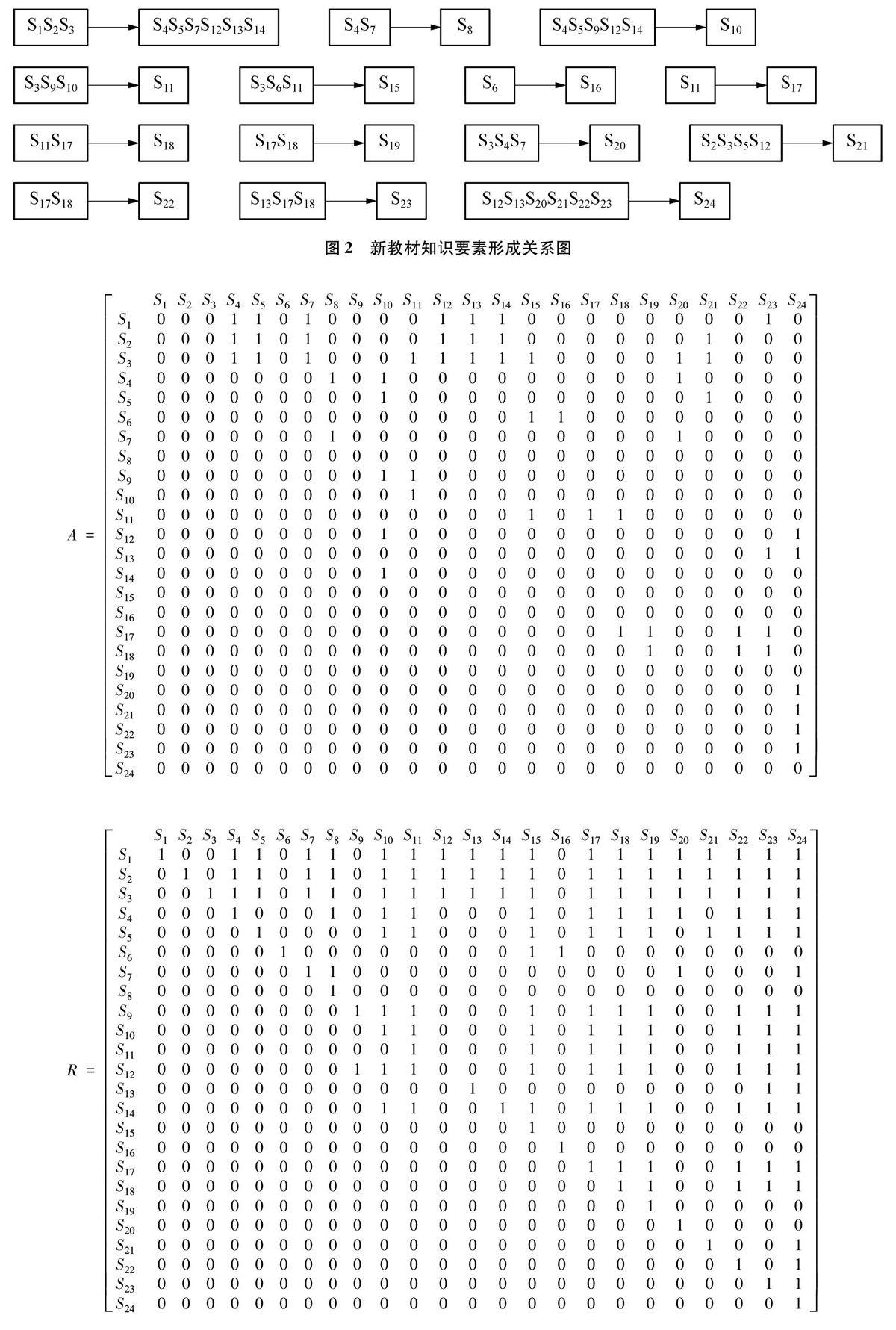

根据知识要素的形成关系图建立邻接矩阵,aij表示Si邻接到Sj的边的条数,若有一条边记为1,若没有边记为0。新教材知识要素有向图的邻接矩阵为A。

可达矩阵描述的是从一个知识要素到另外一个知识要素间是否存在连接的路径。邻接矩阵经过布尔运算可得可达矩阵,定义I为单位矩阵,求可达矩阵R公式为:R=(A+I)n-1≠(A+I)n≠(A+I)n+1,由于本文知识要素较多、计算量大,故采用MATLAB软件进行编程计算得新旧教材的可达矩阵,新教材的可达矩阵为R。

3.4绘制层级图

由表2可以绘制新旧教材知识要素层级图,见图3和图4。

4结果分析

4.1知识要素选择异同

新教材知识要素24个,旧教材知识要素25个。新旧教材在知识要素的选择上数量变化不大。新教材中没有安排单独的章节讲解“实验化学”这一知识要素,但在附录1和2中介绍了实验室突发事件的应对措施和常见废弃物的处理方法。新教材“物质的分类及转化”比旧教材“物质的分类”增加了物质的转化内容,介绍了酸碱盐的性质和物质的转化,这部分内容既衔接了初中的化学知识,又为后续电解质的電离和元素及其化合物的学习打下基础。新教材删减了“铝及其化合物”这一知识要素,只在“金属材料”中对铝合金进行了简要讲解,降低了学习的难度。新教材增加了“化学品的合理使用”这一知识要素,介绍了化肥农药的合理使用、合理用药和安全使用食品添加剂,贴近生活实际,学以致用,符合学生学科核心素养的培养和发展需要。

4.2起始要素安排异同

起始要素是指没有箭头指人的知识要素。新旧教材的共同起始要素有“物质的量”“物质的分类”“离子反应”“氧化还原反应”“原子结构”。旧教材的起始要素比新教材多了“化学实验”,新教材将其融入在了元素及其化合物和附录中。从起始要素的安排来看,旧教材将“化学实验”“物质的量”“物质的分类”“离子反应”“氧化还原反应”都安排在了必修1的第一、二章,这些知识要素属于基础的知识、基本的理论、科学的方法,为学生后续的学习打下基础。从知识结构图来看,符合知识的逻辑顺序。但对于刚进入高中的学生来说,其思维处于从形象思维向抽象思维过渡的阶段,将这些抽象的理论知识放在一起,学习的难度较大,会影响学生学习化学的兴趣。新教材将“物质的分类”“离子反应”“氧化还原反应”安排在必修1的第一章,符合知识的逻辑顺序,但将“物质的量”穿插在了元素及其化合物的学习中,“物质的量”概念多且抽象,学生学习难度较大,且按照新课标学业水平1和2的标准,对“物质的量”的掌握要求不高,新教材的这种安排分散了学生学习的难度。旧教材将“原子结构”安排在“元素周期表元素周期律”之后,新教材将“原子结构”安排在“元素周期表元素周期律”之前,而在知识结构图中,“原子结构”是“元素周期表元素周期律”学习的基础,新教材的安排更加合理。

4.3最高要素安排异同

最高要素是指没有箭头指出的知识要素。新旧教材最高要素的选择和安排是一致的,最高要素有“金属材料”“化学反应与能量”“化学反应的速率和限度”“基本营养物质”“绿色化学与环境保护”。“金属材料”将化学与实际生产生活联系起来,让学生了解金属材料的重要作用和面临的挑战,激发学生的爱国热情和社会责任感,培养学生“科学态度与社会责任”这一核心素养。“化学反应与能量”和“化学反应的速率和限度”帮助学生形成变化观念与平衡思想。“基本营养物质”体现了有机化学的应用价值,帮助学生树立健康生活的理念。“绿色化学与环境保护”有利于学生辩证、全面地看待人类和自然发展中遇到的問题,培养科学决策的意识、创新精神和实践能力。

4.4知识要素形成关系与教材编排体系的比较

新旧教材知识形成关系基本相同,都是从学习方法、基础理论开始,到元素及其化合物再到元素周期表元素周期律、化学反应与能量和有机化学,最后是化学在生产生活中的应用。但是新旧教材在知识要素的编排上却有较大的区别。旧教材将“物质的量”安排在第一章第二节,符合知识的逻辑顺序。新教材将其安排在了“钠及其化合物”和“氯及其化合物”之后,分散了学习的难度,符合学生的认知发展顺序。旧教材将“元素周期表元素周期律”“原子结构”“化学键”安排在系统学习了“金属及其化合物”和“非金属及其化合物”之后,从知识结构图来看符合知识的逻辑顺序,而新教材将元素及其化合物的知识拆分重组,将“元素周期表元素周期律”穿插于元素及其化合物之间,并将元素及其化合物出现的顺序也重新进行了编排。

新教材将典型的金属元素钠和典型的非金属元素氯安排在一起,学生在初中学过NaOH、Na2CO3、NaHCO3等钠的化合物,以钠为开始进人元素及其化合物的学习,降低难度的同时丰富了物质分类的感性知识,构建了金属及其化合物学习的方法;对典型的非金属元素氯的学习,从化合价的角度对不同价态氯的化合物性质进行预测和转化,形成了非金属及其化合物学习的一般思路和方法。接着对“铁及其化合物”“金属材料”进行学习,进一步巩固元素及其化合物学习的方法,发展学生“宏观辨识与微观探析”这一学科核心素养。在此基础上学习“原子结构”“元素周期表元素周期律”“化学键”,对原有的元素化合物的知识进一步深化概括,实现从感性认识到理性认识的提升。接着在“硫、氮、硅及其化合物”的学习中学生既巩固了非金属元素及其化合物的学习思路和方法,又可以利用元素周期律预测和推断元素及其化合物的性质,加深对结构决定性质的理解。

5结论和建议

5.1结论

本文运用ISM法对高中人教版新旧必修化学教材的知识结构进行分析。从知识要素的选择来看,新教材在知识要素的选取上更注重初高中内容的衔接,在符合新课标理念的前提下适当降低了难度,增强了化学与社会生活的联系;从起始要素安排来看,新教材对“物质的量”“原子结构”的编排顺序进行了调整。关于“物质的量”,一线教师普遍觉得学生的接受速度慢,需要经过很长一段时间的强化训练才能熟练应用,有研究发现学生在学习物质的量后对化学的兴趣明显降低,新教材的这种调整分散了学习的难度,更符合学生的认知特点。新教材将“原子结构”安排在了“元素周期表元素周期律”之前,由知识结构图可知,这样更符合知识的逻辑顺序;从最高要素安排来看,新旧教材都十分重视化学知识在日常生产生活的应用,培养学生的化学核心素养;从知识要素形成关系与教材编排体系来看,新旧教材知识要素的形成关系基本一致,但在编排顺序上做了较大调整,教材的编排要遵循知识的逻辑顺序、学生的认知顺序和学生的心理发展顺序。根据知识结构图,旧教材的编排符合知识的逻辑顺序,但学生学习难度较大,新教材的部分编排虽不符合知识的逻辑顺序,但符合学生的认知和心理发展顺序,学生比较容易接受。

整体来看,新教材的编写更加注重育人目的,更加强调培养学生综合运用所学知识解决实际问题的能力,使学生具有理想信念和社会责任感,具有科学素养和终身学习的能力。

5.2建议

教师需要使用科学的方法分析新教材,本文运用ISM法对高中人教版新旧必修化学教材的知识结构进行分析,除此之外,教师还可以运用ISM法对某一章节的知识要素进行分析,可以为教学设计提供参考,例如有研究者运用ISM法对物质的量进行了分析。

从知识结构图来看,旧教材对知识要素的编排符合知识的逻辑结构,例如旧教材在系统学习了金属及其化合物和非金属及其化合物之后再学习元素周期表和元素周期律,新教材中关于金属及其化合物和非金属及其化合物的编排是分散的,并将“元素周期表元素周期律”穿插在其中,虽打乱了知识的逻辑结构,但学生的认知是一个不断反复、螺旋上升的过程,这种安排也是合理的。因此教师在教学中要注意帮助学生建构知识的逻辑结构,让学生对化学的知识结构体系有清晰的认识。例如可以通过构建思维导图对金属及其化合物和非金属及其化合物进行总结。

此外,新教材对物质的量的编排也做了调整,按照《新课标》学业水平1和2的要求,“物质的量”这一知识要素并不是学习“金属及其化合物”和“非金属及其化合物”前必须掌握的,对“物质的量”相关的计算要求不高,因此教师在面对非选修化学的学生进行教学的过程中,避免出现教学目标过高的情况,把握好教学的深度和广度,培养学生的学科核心素养。