高三化学整合式复习教学模式实践探索

张颖

摘要:目前高中化学教材新授课时以模块开展教学,元素化合物基本化学性质在必修教材中学习,从物质微观层面理解其组成、结构和性质的联系、物质反应原理等内容在选修教材中学习。“结构决定性质、性质决定用途”的思维方式恰恰是化学学科基本的逻辑思维素养,文章就“以铁为主,以铜为辅”这两种元素及其化合物知识的整合式復习为例来谈如何用整合式复习让学生在高三复习课上能温故而知新,如何利用高三复习来培养学生的学科素养。

关键词:整合式复习;高三元素化合物复习;学科素养;教学模式

文章编号:1008-0546(2021)02-0053-04 中图分类号:G632.41 文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2021.02.013

目前国内高中化学教学基本是在高一高二完成了新课的教学,高三用来复习。高一高二初步掌握化学的基本知识,高三配合大量题目层层递进,高效率提高解题能力。这种复习的高效可以达到惊人的地步,有些学生能做对题目,可是再深入地提问,为什么这么回答,得到的答复可能会是:“不知道”。这就带来了思考:复习在培养学生什么能力?化学作为一门理科却常常用记忆在解决问题,而不是逻辑思维。本文就“铁和铜”这两种元素及其化合物知识的整合式复习为例来谈如何用整合式复习让学生在高三复习课上能温故而知新,让学生具备“结构决定性质、性质决定用途”的化学学科基本的逻辑思维素养,培养学生化学的学科素养。

一、模块式教材决定了整合式复习的必要性

现行化学教材的模块化决定了学生建立化学学科基本观念缺乏整合。学生在学习某类物质(例如铁和铜单质及其化合物)时,首先是在必修1初步学习性质,在必修2了解初步的结构、原理等,但必修2内容非常简单不能深入学习,必须要选择选修模块《物质结构》来从物质的微观层面理解其组成、结构和性质的联系,再选择选修模块《化学反应原理》学习其反应原理,每一部分是分阶段进行的,这就决定了高三的复习必需要进行有机的整合。

高三复习提供了模块整合的契机,有利于学生从模块学习中归纳、总结、从而提升化学学科素养。高三复习最常见的是按照章节像“扫地雷”那样重温一遍,再通过小专题方式归类复习,最后是练习综合卷。这样的重复性教学学生的学习兴奋度降低;按章节复习没有解决学生知识的割裂性,只增强了熟练度。在高三复习过程中如果能注意到各模块之间的整合,将会让学生用新的视角看化学,领悟学科内在的联系,改变学生偏重用记忆的方式来学习化学,让其“知其然,更能知其所以然”方为提升学科素养的正道。新课学习的模块化所产生的缺陷,正好可以利用高三复习得到整合提升。

二、例谈如何在高三整合式复习中提升学生化学学科素养

整合式复习作为高三复习,自然是需要知识点的整合的,但是如果仅仅是将知识进行“串烧”依然是缺乏广度和深度的,依然会让学生感觉到枯燥乏味,依然难以提高学生的核心素养。因此,高三的整合式复习更加需要教师在学生已有的基础上提出新的讨论点,这就对整合工作提出了更高的要求。整合绝对不是单一的知识点整合,围绕提升学生化学学科素养这个教育教学目的可以整合的方面很多,下面以铁和铜元素化合物知识的复习为例谈如何开展整合式复习:

1.情景设定带动知识点整合,新任务激发学生学习的主观能动性

复习要有“新意”,方能激发学生学习兴趣,而这新意,一方面可以是学生意想不到的常见现象,也就是知识的广度;另一方面也可以是思考的进一步深入,也就是知识的深度。

情景不仅仅是一种“引入”,更是一种“项目任务”的布置。本节课设定了“时空穿梭机”,带领学生穿越古今中外,穿越生活和生产,穿越生物与化学,停靠的五个站台,每个站台都有一项任务等待学生去揭秘去研究。环环紧扣,学生体现了浓厚的兴趣,一站站的停靠,金属及其化合物的复习也贯穿其中。图1为用“时空穿梭机”设计情景任务整合金属及其化合物的相关知识点的网络图,知识点是紧扣课程标准的,采用了多样化情景任务将这些知识点进行了重新的整合。

2.每一个情景任务整合的不仅仅是知识点,更是核心素养的综合培养

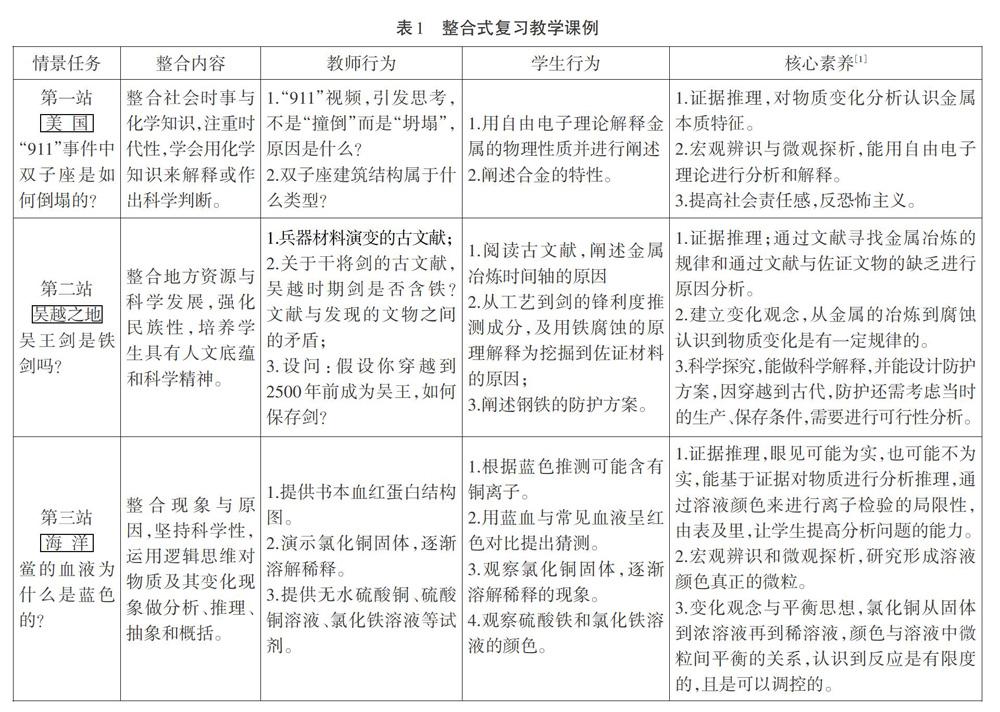

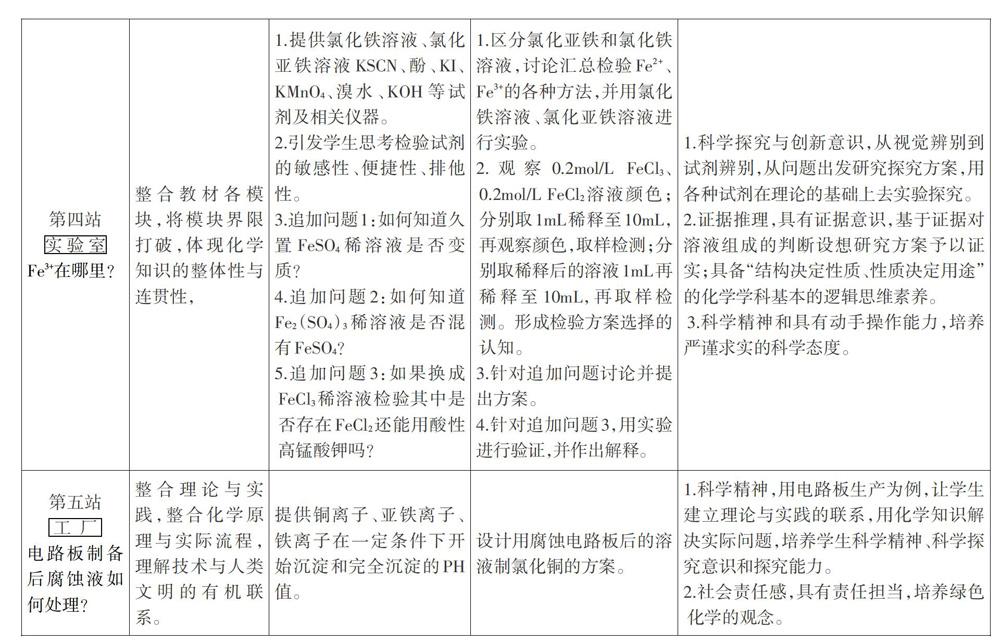

前文已经呈现了知识点的教学内容,此处不再赘述,表1为整合式复习教学课例,重点呈现每个情景任务是如何开展整合式复习的教学情况。

三、关于高三化学整合式复习教学模式探索的思考

复习课是在学生原有知识基础上开展的,其功能一方面唤醒强化已学知识,而更重要的是在原有的知识建构基础上有更深入的理解并能综合运用解决实际问题。

1.根据高中化学课程标准和学生已有的学科基础,设计好整合方案。

例如,本节课主要的教学目标是以铁为核心元素,带动金属及金属化合物的相关学习,本着“结构决定性质,性质决定用途”的化学基本思维,打破初学时的教学模块,以生活生产更真实的世界为呈现方式,不是为了学知识而复习知识,不是为了做题而学化学,我们面对的真实的化学世界不会是单一知识,一定是有学科内综合的问题,也会有跨学科的综合问题,用真实情景将模块间、跨学科间的知识及技能整合起来,有利于在解决真实问题的过程中训练科学思维、培养科学精神和社会责任感。

2与“司空见惯”不一致的冲突点是整合原知识体系的触发点

高三复习可以比上新课时有着更大的展开空间,例如上新课时,做了铜丝和铁丝分别在氯气中燃烧的实验,看到深浅不完全一致的棕黄色的烟,如果没有告知学生燃烧的是铜丝还是铁丝,初学者是无法判断烧的是什么金属,即使是化学老师,如果仅仅是过程中拍一张棕色烟的照片,根据现象也很难去判断这烟是氯化铜还是氯化铁,在初学时,一般都是在燃烧后往瓶子里加入少量的水,根据溶液的颜色去判断,这种判断会给学生一种认知,铜离子是蓝色,铁离子是棕黄色,在当时教师是无法进一步解释,关于配合物的知识要到《物质结构》的教材中才会学到。而在复习课中,“老话”重提,却能引出“新意”,从而加深了学生对溶液颜色新的理解,通过“宏观辨识和微观探析”进一步培养了学生的理性思维,提高了分析的能力。

3.一个问题引发多种解决途径时,往往是整合复习的良好契机

《必修1》的学习中,铁离子检验,一般是三种途径:看溶液颜色、加碱看沉淀颜色、加硫氰化鉀溶液看溶液颜色,《有机化学》的学习中会增加苯酚检验法。而检验工作其实是有条件,例如硫酸铁溶液就难以用氯化铁的颜色去判断,例如浓度过低视觉就无法识别,例如有干扰离子影响试剂测定等等各种情况。

“在硫酸亚铁溶液中检测是否有三价铁”,和“在硫酸铁中是否有二价铁”就是二个问题,二个思考方向入手;而“在氯化铁溶液中是否有二价铁”与“在硫酸铁中是否有二价铁”,问题又发生了变化,这种变化引向的就是氯离子会对用氧化剂检测的方法是否会造成影响。

在一系列关于三价铁和二价铁检验的问题的讨论中,最终形成了图2检验三价铁离子方法的原理图,很显然这一个问题所引发的多种解决途径,涉及到了必修模块、物质结构模块、有机模块、化学反应原理模块,当学生的学识逐渐丰满,将各种模块有机地组合起来共同去解决问题的过程才是学生深入理解的过程。

4.高三复习教学中,跨学科的整合会让学生产生社会责任感,理解化学学科的重要性。

本节课不论针对是“911”恐怖事件“双子座”坍塌进行原因分析从而复习金属及合金的知识,看到恐怖活动的灾难,也是对今后可能在高层建筑生活或工作的一种防火安全的教育,感受学好化学对自己生活的帮助。

在讨论“吴越之地”干将莫邪炼制吴王剑的问题上,从兵器的发展看冶金的发展,引入了古文献,《越绝书》专为宝剑列传:王请干将、欧冶制剑,他为剑的威风“大悦”,风胡子告诉他“轩辕、神农、赫胥之时;以石为兵,…至黄帝之时,以玉为兵,…禹穴之时,以铜为兵,…当此之时,作铁兵”,可以“威服三军。天下闻之,莫敢不服”。我校位于苏州古城区,虎丘剑池为姑苏名胜,以古文献记载干将莫邪炼成铁剑而至今未发现铁剑的矛盾,以及那批吴王剑葬身于虎丘剑池的传说,将地方资源、地方文化整合进来,让理科生添上“文气”,强化中华民族的自豪感,人文底蕴会进一步推动培养学生的科学精神。

5.整合式复习侧重于学生的“学”,带来教师“教”的挑战

章节式复习对于教师来说驾轻就熟,市场上有很多类似教辅材料,整合式复习对于教师的备课而言,难度无疑是增大的。这种模式需要教师统观必修和选修教材,按照“结构决定性质、性质决定用途”的脉络将知识点串联起来;需要教师有比较宽广的视野和学科的敏感性。需要思考高考考试说明中对学生的要求,需要寻找相关物质在科学发展、本地资源、实验研究、生活生产等方面的内容,将复习的知识点整合进去形成情景引人,提高学生用已学知识解决实际问题的能力。

高考的考核方向越来越趋向于考核核心知识、核心素养,综合性程度加大,模块式学习会造成一部分学习的碎片化,缺乏知识之间的联系。利用整合式复习将与元素及其化合物知识相关结构、性质、原理、应用等内容有机地整合起来,学生将会有更完整的认识。整合不仅仅是知识点的简单累加,将生产生活中贴近学生的内容整合进来,将会引发思想矛盾的问题整合进来,有利于构建核心知识和培养核心素养。