基于核心素养的初中化学深度教学策略

倪锐添

摘要:依据深度教学策略设计专题复习课能有效帮助学生建立“知识一能力”体系,理解运用深度知识,形成有序的深度思维能力,并很好地落实化学学科核心素养的培养。通过案例研究和案例陈述的方法,提出了具体、有效的教学策略。

关键词:核心素养;初中化学;深度教学;专题复习

文章编号:1008-0546(2021)02-0065-04 中图分类号:G632.41 文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2021.02.016

专题复习是对学生所学知识点的温习、巩固,更是对各知识点之间关系的构建、延伸,从而构成相对完整的知识网络,形成有序的深度思维能力,并在此过程中培养学生的学科核心素养。而想让学生构成完整的知识网络,形成有序的深度思维能力,养成学科核心素养则需要教师以深度教学策略来引导学生进行深度学习。

一、化学学科核心素养

高中化学课程标准修订组根据化学课程特点及国家对未来学生发展的要求,提出的化学学科核心素养包括:“宏观辨识与微观探析”“变化观念与平衡思想”“证据推理与模型认知”“实验探究与创新意识”“科学态度与社会责任”,是学生在接受相应学段的教育过程中,逐步形成的适应个人终生发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。对学生化学学科核心素养的培养,不局限于高中阶段的化学教学,更应从初中阶段的化学教学开始。

二、深度教学的内涵与基本特征

深度教学(Deep Teaching)一词是由深度学习延伸而来的。所谓深度教学,是在借助一定的活动情境,带领学生从表层的知识符号走向知识的逻辑形式和意义领域,是引导学生探索知识的性质、内在结构和规律,提升的教学。深度教学并不追求教学内容的难度和深度,而是更加注重整合与重构,注重本质与内涵,注重活動与感悟,注重对话与交流,注重运用与评价。

三、核心素养与深度教学在专题复习中的体现

“物质的除杂”是初中化学重要的内容,涵盖的知识面很广,在复习过程中教师运用深度教学策略,引导学生对知识点进行整合、联结,在构建“物质除杂一二三四”这一“知识一能力”体系的过程中能够很好地落实“模型认知”核心素养的培养;在解读知识本质特征,引导学生理解运用深度知识解决除杂试剂的选择的过程中能够很好地落实“微观探析”核心素养的培养;在运用知识,动手实验解决实际除杂问题,体验深度实践的过程中能够很好地培养学生“实验探究与创新意识”和“科学态度”等核心素养。

四、对落实培养核心素养的初中化学深度教学策略的思考与实践

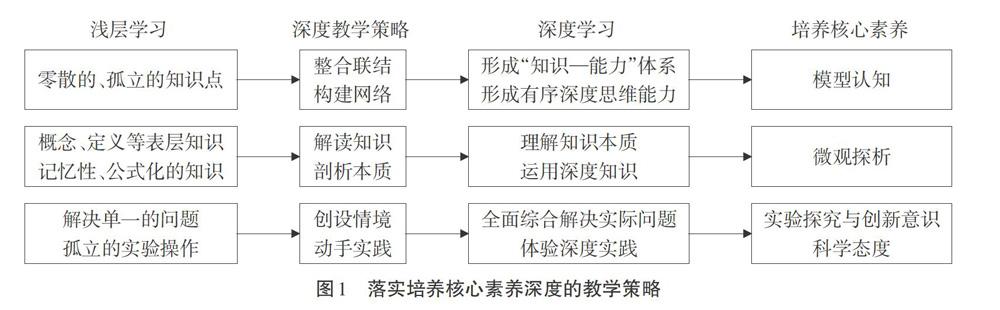

笔者通过引导学生将零散的知识点进行整合与重构、对表层知识深入解读,剖析本质以及对单一问题和孤立的实验操作用具体情境加以整合,系统性地思考并解决,籍此来引发学生的深度学习,达到使学生能够理解运用深度知识全面综合地解决实际问题,形成有序的深度思维能力,同时养成学科核心素养的目的。在教学实施过程中,还应注重对话与交流、运用与评价。具体过程如图1所示:

1.整合相关知识,构建知识网络,形成有序深度思维

“物质的除杂”包含两方面的知识:(1)常见物质的性质及反应规律:常见物质特别是碱和盐溶解性(包括物质溶解度受温度影响规律)、物质的沸点等物理性质;常见物质的化学性质、复分解反应发生的条件等等。(2)初中常见的实验操作:溶解、过滤、蒸发结晶、冷却结晶、洗涤、烘干、蒸馏等。因此,“物质的除杂”不是单一的知识点,而是多个知识点间的相互联系共同形成的“知识一能力”体系。学生通过新课阶段的学习,可能已经掌握了部分知识点,但面对这样一个“知识一能力”体系的挑战时,就常常会显得捉襟见肘、顾此失彼。笔者查阅相关资料发现,大部分的资料都会对“如何除杂”这一问题进行方法类的指导,但极少涉及对“物质的除杂”这一“知识一能力”体系的构建。因此,引导学生进行相关知识的整合,形成关于“物质的除杂”这一“知识一能力”体系的深度思维就显得尤为重要。在构建“知识一能力”体系的同时也是在落实培养学生“模型认知”这一核心素养。

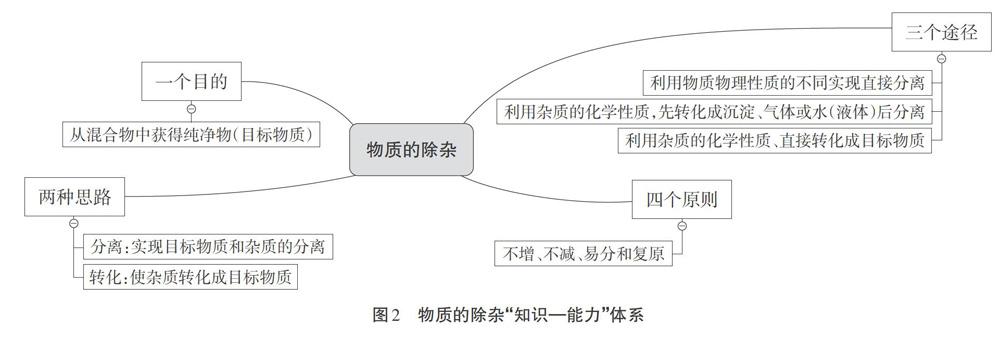

通过教师引导和自主生成,学生最终形成了“物质除杂一二三四”(如图2)这一“知识一能力”体系。“一”是指要明确“一个目的”:从混合物中获得纯净物(目标物质)。做事情首先要明确目的,这是科学精神的体现。“二”是指物质除杂的“两种思路”:(1)分离,实现目标物质和杂质的分离;(2)转化,使杂质转化成目标物质。除去杂质不一定非得分离并弃去,使杂质转化为目标物质是更为环保的方式。“三”是指物质除杂的“三个途径”:(1)利用物质物理性质的不同实现直接分离;(2)利用杂质的化学性质,先转化成沉淀、气体或水(液体)后分离;(3)利用杂质的化学性质,直接转化成目标物质。“四”是指物质除杂的“四个原则”:“不增”“不减”“易分”和“复原”。这四个原则常见于许多资料,但如果缺少引导学生自主生成的过程,则学生对这四个原则理解和运用的效果不会很理想。下面两个教学片断展现了教师如何通过对话与交流,引导学生自主联结知识点,构建知识网络,锻炼深度思维能力。

【师】在粗盐的初步提纯过程中,溶解并过滤已经实现了目标物质(氯化钠)和杂质泥沙的分离,为什么还需要蒸发结晶?

【生】为了获得氯化钠固体。

【师】是的!那获得氯化钠固体与获得氯化钠溶液(滤液)在整个除杂过程中完成度有什么不同?

【生】获得氯化钠溶液尽管已经实现了杂质的去除,但是没有恢复到原来的状态,故还需蒸发结晶来完整除杂过程。

【师】很好!大家从中可以总结出什么除杂的原则呢?

【生】在除杂中,要注意把目标物质恢复到原来的状态。

【师】很好!我们可以把这个原则简单称为“复原”。

设计意图:通过知识情境再现,巧妙的问题设置,一步步引导学生将已有的知识生成除杂的原则。其余三个原则的生成也是贯穿于这个教学过程,或由例题讲解引导学生自行生成,或由习题训练引导学生自行生成。

【师】请思考回答:如何除去二氧化碳中少量的一氧化碳。

【师】利用一氧化碳的可燃性,使用点燃的方法可行吗?这样就可以将一氧化碳转化为目标物质二氧化碳了。

【生】不行,因为点不着(没有氧气助燃)。

【师】这样啊?那通人氧气再点燃可行吗?

【生】也不可行,氧气通人量少的话,一氧化碳除不尽;氧气通入量过多的话,氧气将是新的杂质气体,很难与二氧化碳分离。

【师】那究竟应该采用什么方法呢(作为难状)?利用一氧化碳可燃性的方法看来是行不通了。

【生】可以利用一氧化碳的还原性,将混合气体通过足量灼热的氧化铜粉末,实现一氧化碳转化为目标物质二氧化碳。

【师】很好!大家对一氧化碳的性质很熟悉啊。大家再思考,足量的氧气与足量灼热的氧化铜都可以实现一氧化碳转化成二氧化碳,大家选择了后者,说明了除杂还应该注意什么原则?

【生】还应该注意过量(足量)的除杂试剂或转化后的杂质与目标物质要容易分离,不能形成新的杂质。

【师】大家总结得很到位啊!是的,我们可以把这个原则简单称为“易分”。

深度学习不是被动的接受,而是接受后的反思,不仅是原有知识的扩充,更是学生认知结构的重建。在自行生成除杂四原则的过程中,学生将已有零散的知识点像砖头瓦片一样逐渐构建成“物质除杂知识一能力的大厦”,促成知识点间的深度联结,形成有序的深度思维能力。

2.解读知识本质,把握知识脉络,理解运用深度知识

“物质的除杂”内容中,以酸、碱、盐的除杂为重中之重,难中之难。其表面的核心知识点是酸、碱、盐的性质以及复分解反应的规律,但将学生的解题思维引导到这一层次笔者觉得还不够深刻。初中常见酸的化学性质有五条、碱的化学性质有四条、盐的化学性质有四条加起来总共有十条之多(除去重复部分)!显然,学生在动用该部分知识进行解题时还是会感到茫然不知所措--知识点还是太多了。因此,有必要引导学生深度解读知识本质特征,摸清并把握知识脉络,从微观的角度,理解并构建初中阶段复分解反应的本质体系,理解和运用有深度的知识体系,并在此过程中落实培养学生“微观探析”这一核心素养。

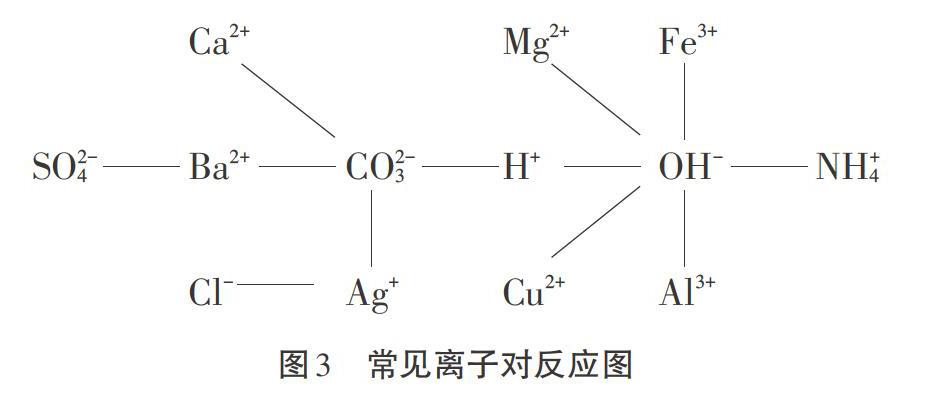

笔者尝试从人教版九年级化学下册第十单元课题二《酸和碱的中和反应》中图10-14“氢氧化钠与盐酸反应示意图”讲起,引导学生回忆并回答酸碱中和反应的微观本质。再将该思维过程举一反三运用到氯化镁溶液与氢氧化钠溶液的反应上,让学生慢慢感悟到“溶液中的复分解反应的本质是特定离子对间结合生成沉淀、水或者气体的过程”这一深度知识,并顺势与学生一起回忆、思考和构建常见离子对反应图(如图3)。

利用这一深度知识,对学生进行除杂试剂的选择进行引导,让学生形成从微观角度分析、解决问题的能力。

【师】请思考例题:如何除去NaCl中少量的CaCl27

【师】从离子的角度,对于NaCl而言杂质CaCl2中,什么离子是需要去除的?什么离子又是可以保留的?

【生】钙离子需要去除,氯离子可以保留。

【师】对,大家已经学会用离子的角度来看待问题了。请接着思考,利用离子对反应图,我们可以选择什么离子来除去钙离子?

【生】可以选择碳酸钙离子使钙离子形成沉淀,过滤除去。

【师】很好,我们离成功只有一步之遥了。我们确定了除杂试剂的阴离子,现在还需要确定阳离子,选择什么阳离子好呢?

【生】钠离子。

【师】对的,但为什么要选择钠离子?钾离子可以吗?我们在选择时要考虑什么?

【生】不可以,因为如果选择钾离子反应后会生成氯化钾,这不是我们要的物质。我们在选择离子时要考虑反应后的产物要和我们要的物质一致,不能产生新的杂质。

【师】很好,你们考虑得真周全!你们刚刚考虑的就是在试剂选择时,我们要遵守的除杂原则,叫“不增”。

设计意图:深度教学并不是加深知识的难度,增加知识的内容,而是要引导学生理解知识的本质。通过理解复分解反应的本质,学生可以有效地攻克除杂的难点,既理解运用了深度知识又增强了学习的成就感。另外,化学是在分子、原子层次上研究物质性质、组成、结构与变化规律的科学。然而微观世界不如宏观世界直观形象,需要教师在课堂,特别是学生已经具备了一定知识储备的复习课堂上,创设各种条件,利用各种教学契机,启发学生深度思考,培养学生“微观探析”这一核心素养。

3.创设活动情境,问题驱动实验,体验感悟深度实践

化学是一门以实验为基础的科学。新课标指出:“化学实验是学科的主要特征,也是进行科学探究的重要方式,它的功能是其他教学方式无法替代的”。化学实验也是落实培养学生“实验探究与创新意识”“科学态度”等核心素养的主要方式。实验教学不仅要在新课阶段进行,在复习课上,设计知识点全面、针对性强的学生分组实验,可以有效地让学生将知识点和实验操作联结起来,起到相互促进,相互巩固的作用。

【实验设计】现有氯化钠、二氧化锰和碳酸钠(少量)的混合物样品一份,请各位同学利用下列仪器和药品,完成:(1)先回收二氧化锰;(2)再除去杂质碳酸钠。

仪器:烧杯、玻璃棒、漏斗(滤纸)、胶头滴管、铁架台、蒸发皿、酒精灯、石棉网、坩埚钳

药品:稀盐酸、稀硫酸、氯化钙溶液、氯化钡溶液、氢氧化钙溶液

请先完成表1的实验设计,讨论后再开始动手实验吧:

设计意图:这是一个问题驱动型的实验教学设计,要求学生动用在复习过程中所掌握到的除杂知识和能力:(1)在回收二氧化锰过程中,需要学生设计并实际操作物质的溶解、过滤、洗涤以及干燥等一系列除杂操作,在此过程中,学生会对这一套除杂操作有更为深刻的认识,可以有效避免中考时在该类问题上的混淆和丢分。(2)在除去杂质碳酸钠过程中,需要学生分析杂质离子并准确选择除杂试剂,可以是适量的稀盐酸也可以是适量的氯化钙溶液、氯化钡溶液,要避开稀硫酸和氢氧化钙溶液,还得考虑怎么做才是适量,才不引入新的杂质。在操作层面还考查了学生的过滤和蒸发结晶的能力。

五、结语

以引发学生深度学习为目的的深度教学,可以引导学生对知识进行整合重构,形成和完善“知识一能力”体系,养成有序的深度思維能力。这些深度教学的特征和功能深刻契合了专题复习的需求,也有效地促进了对学生学科核心素养的培养。专题复习的深度教学课堂设计是实现深度教学功能的关键,注重知识点和能力的联结,注重活动情境的创设,以问题为导向,在对话与交流、运用与评价中让学生沉浸于深度学习之美!