春种一粒粟,秋收万颗子

张向荣

摘要:以综合实践活动为栽体,在分析对比小学科学、初中物理、初中生物与初中化学相关内容的基础上,针对初一初二学生形成“播撒化学的种子,让化学知识和素养自然生长”的校本课程开发理念。提出“知识是种子,实践是土壤,观念是树干,素养是果实”的观点。唤醒学生已有的知识经验,从中构建化学学科观念,提升学生的科学素养,为校本课程的开发建设提供有益的启迪。

关键词:初中化学;校本课程;策略;已知经验;科学素养

文章编号:1008-0546(2021)02-0069-04 中图分类号:G632.41 文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2021.02.017

一、问题的提出

改革开放40年,基础教育从形式到内容发生了很多的变化,但是初中化学仍然是从初三开始学习,网络时代,学生“已有经验”的不足,“熟悉的生活情景和社会实践”越来越少,在一定程度上造成了学生化学学习“入门难,提升不易”“为考而学”,这种情况下,更难提科学素养的提升,而初中生低下的科学素养直接影响到全民族科学素养的提升,不容忽视。

社会的发展,信息的膨胀,人类个体发展到了多元化阶段,学生极少的业余时间被多样的兴趣爱好、娱乐休闲、社交等占据。如何高效利用有限的时间提高学生科学素养,是化学教师要面临的问题。

小学科学六年级下册涉及了很多化学知识,如“物质的变化”“会吹的气球”等,而化学到初三才开设,这两年是一个化学科学素养提升的断层。将小学科学与初中化学实现有效的衔接,是值得研究的课题。

针对此,开发建设“美丽化学”校本课程,采用“科学种子”的模式在初一初二开展课程实践,在此和同行共同切磋。

二、课程实施目标

1.将小学科学课中有关化学知识条理化,获取较为丰富的已知化学经验和生活经验,感受化学的存在,建立物质的美丽变化观。

2.能够进行简单的科学探究活动,能有意识地提出问题并通过观察、实验、调查、资料收集、阅读、讨论和辩论等方式解决问题。

3.构筑化学学科体系,能用科学的思维去伪存真,明辨是非,理解科学,理解科学方法,认识到化学在促进社会可持续发展中的重要作用。

三、课程实施的保障

1.师资

我校化学组共14位教师,大多数教师除初三化学课外,还兼任初一综合实践课;初二有2个化学社团,每个班级由2位化学老师担任指导工作;初三大部分化学老师担任一个班级的化学教学工作,初三化学教学工作量不重,有精力和能力在初一初二开展化学校本课程的实践。

2.课时

初一综合实践课每周一节课,整个学年初一共开设36节化学课;初二社团每周五1个小时活动时间,整个学年社团共开展24次活动。

四、课程实施策略的研究

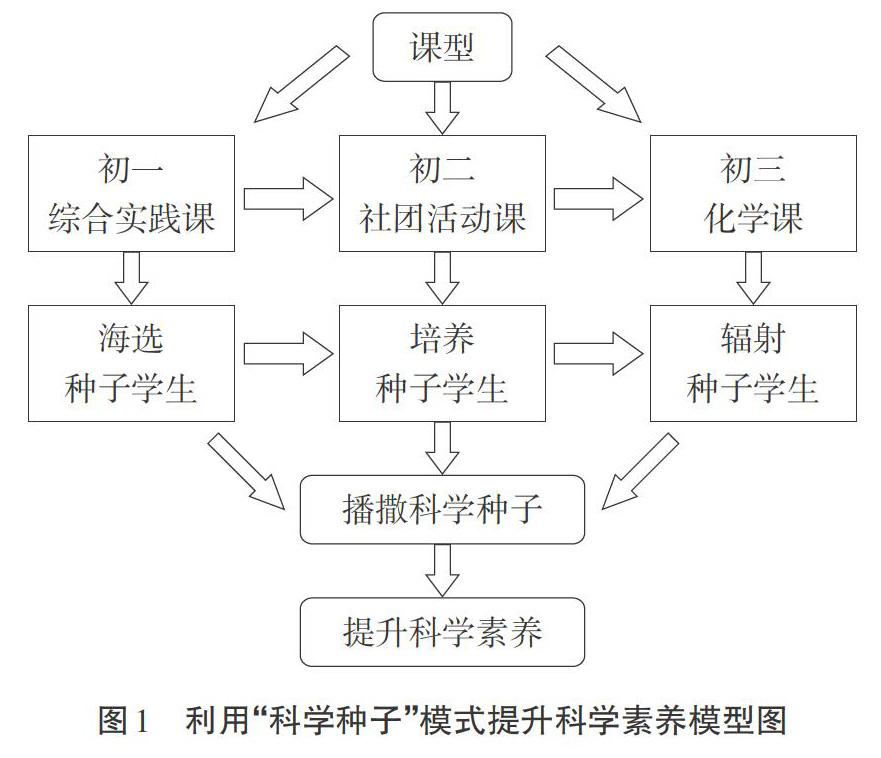

在校本课程实施中,利用“科学种子”模式提升科学素养的模型如图1所示。

著名教育家陶行知先生曾说:“小孩子是最好的先生,不是我,也不是你,是小孩子队伍里最进步的孩子!”“近朱者赤,近墨者黑”,身边的同学具有一定的科学素养,在耳濡目染之中,其他学生无形之中受到影响,科学素养得到提升,实现班级授课制中的良性循环——“教好一个,带动一批,影响全班,辐射全校”。

黄庭坚在《山谷别集》中提出:“然不可令读书种子断绝,有才气者出,便名世矣。”类似于“读书种子”,陶行知先生所说的“小先生”也就是现代意义的“科學种子”,“科学种子”承接科学素养,并将此影响、传递于其他人,让科学像种子一样播撒开去,繁衍不息。

1.千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金一海选种子

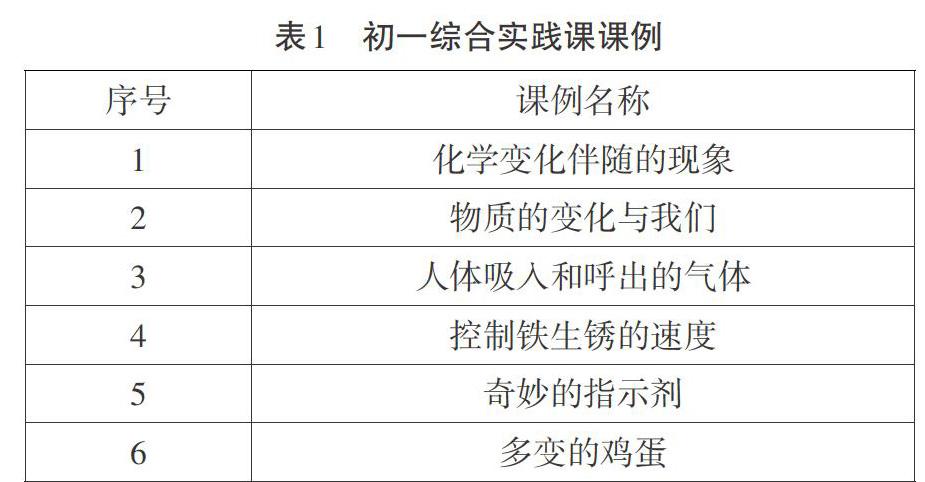

我校大多数初三化学教师除初三化学课外,还兼任初一一个班的综合实践课,这为我们的化学校本课程的教学实践提供了便利的条件。在初一综合实践课上,每月上一节化学课,2个学期一共上6节化学课,这6节化学课起着承接小学科学和初中化学的纽带作用。表1是初一综合实践课上所教授的化学课例。

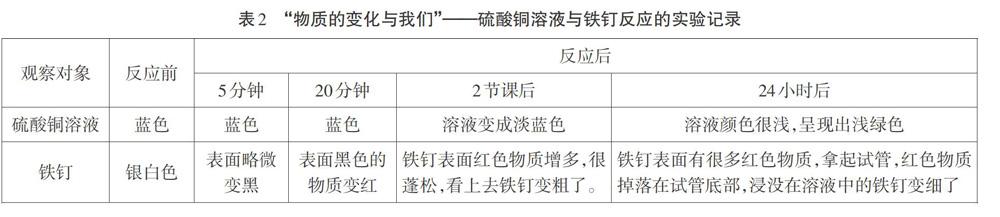

采取各种手段调动学生学习积极性,挖掘化学学习的种子。课前通过学生自带部分材料进行预热;上课时,教师讲解内容,做演示实验,引导学生观察实验现象,创造机会让学生积极参与到实验活动中,如将盛有硫酸铜溶液与铁钉的烧杯放在讲台上,要求学生记录实验现象,表2是学生在学习“物质的变化与我们”的一课时对“硫酸铜溶液与铁钉反应”的实验记录;活动结束要求学生按要求写实践报告;安全简单的实验让学生分组完成,如在学习“奇妙的指示剂”时自制指示剂测定溶液的酸碱性。

初一综合实践化学课在一定程度上既起到普及化学知识,在学生心中埋下化学的种子的作用,又像是一把筛子,海选出喜爱化学的学生。

2.随风潜入夜,润物细无声--培养种子

我校针对初一初二学生开设了近40个社团,化学社团是其中的精品社团,获得过“苏州市十佳社团”,为了吸纳更多的学生,化学社团分成两个班,每班24人,通过多种形式的社团活动,培养化学科学的种子。

学生进入初二后,在学生主动报名参加化学社团的基础上,通过简单选拔后,在社团活动中进一步进行化学校本课程的实践,对这些科学种子的学习成绩没有特别的要求,但是需要他们有一颗对科学充满热情的心。

(1)社团日常管理培养种子

种子学生不仅要爱科学,而且要具有一定的领导力,能够通过自己去影响他人。在社团内部,设立了各种岗位,如社长,副社长,财务处,外联处,宣传处,秘书处,总务处等,每个学生各司其职,与社员沟通协调,在取得社员支持的前提下,做好自己的分内事。如:宣传处的同学要组织同学写微信公众号文章;外联处同学联系学校摄影社团,拍摄活动照片;总务与社长、财务沟通,购买实验材料;社长对同学活动情况打分等等。这些看似琐粹的事务让同学们学会与他人团结合作,分工协作,培养学生的领导力,为同学能够顺利播撒化学的种子奠定沟通协调能力的基石。

(2)社团活动内容培养种子

社团活动是培养化学学习的种子,既然是种子,那么学习的内容就要具有一定的综合性和发散性,使学生能够顺着知识发展的脉络,主动学习,拓展未知,为素养的提升奠定基础。例如设计“一个鸡蛋的学问”,从鸡蛋的生物学特征、物理陛质以及化学性质着手,通过对鸡蛋力学特征、蛋曲线的认识,拓展学习内容,拓宽学习视野。表3是“一个鸡蛋的学问”社团活动内容。

(3)交流展示激发种子

学习不仅需要通过教师的教,而且要通过同伴之间的互相学习,互相欣赏,互相促进。化学社团跟体育艺术类社团相比,社团学习的成果很难被展示出来,“酒香也怕巷子深”,适当的交流展示及宣传,这些外驱力有利于学生对化学学习产生持久的内驱力。

首先,在自媒体时代可以通过微信公众号传播社团活动,通过朋友圈、微信群的转发产生一定的影响力,让家长能够了解到孩子在学校的活动,得到他们的支持;其次,组织学生写实验小论文,将优秀作文向报刊杂志进行投递,一篇篇作文变成铅字,学生对社团学习的兴趣更浓;再次,挑选几个现象明显,安全可靠的实验,通过一定的形式编排成科学节目,参加学校迎新演出,及市区社团汇报展示。让学生在“输入”化学知识的同时也有机会“输出”,提高他们学习的成就感和积极性。

3.春心化作沾泥絮,蓄绿播芳月复年--传播种子

“星星之火可以燎原”,学生的学习经验是富有生命力的、有效的教学资源。初一初二培养的科学种子到了初三正式开始学习化学时,在班级成为化学小老师,他们在学习实践中形成的学习经验,因草根性的特点,更容易被同学复制而学习。

进入初三,这些“科学的种子”已经有了一定的化学思想,他们牵着在化学大门旁徘徊的同学,共同踏入化学世界。表4是同一位教师在两个平行班上“过氧化氢溶液与二氧化锰混合制取氧气”的课堂实录,其中1班有两个初二参加化学社团的种子学生,2班没有。

教学情景:在气密性良好的装置内,将过氧化氢溶液与二氧化锰混合,并用向上排空氣法收集氧气,反应一段时间后,将带火星木条放在瓶口、瓶中、瓶里,木条都没有复燃。

在社团,学生探究过大象牙膏实验,通过改变过氧化氢溶液的浓度,改变反应速度,泡沫迅速喷出,将带火星木条放在泡沫附近检验氧气的生成时,社团同学发现,过氧化氢溶液浓度小,木条不容易复燃,浓度增大,如果木条碰到泡沫,由于泡沫中有水,木条不复燃,甚至熄灭,只有过氧化氢浓度大,木条没有碰到泡沫,带火星木条接触到的气体中水蒸气少,才能复燃。

化学种子学生在社团活动中亲手探究过类似的实验,在一次次的实验中,建立了初步的化学思维,才能回答到点子上,其他学生受种子学生思想的启发,思维的火花得以不断绽放。而没有种子学生的引导,2班学生的思维比较拘谨,没有掌握化学实验思维,就事论事,提出的解决办法是原理,没有实操性,所以是错误的。

在假期,化学种子学生录制化学实验视频发在B站,同学成了他们的粉丝;他们在班级图书角中放置科学类书籍,改变了文学书一统图书角的历史;他们是老师演示实验时得力的助手,是同学分组实验时能干的小老师;他们是上课小组讨论的核心;是初三化学成绩逆袭的典型……

“春种一粒粟,秋收万颗子”。学生是一颗种子,精心培养,种子茁壮成长,生根发芽,长出新的种子,播撒出去。真正的教育,是用一棵树去摇动另一棵树,用一朵云去推动另一朵云,让每一颗种子都能长成他自己。