初中化学创意课程的教学尝试

韦艳蓉

摘要:以给鱼增氧的鱼浮灵为素材,开发了适用于初中化学创意课程的的教学案例。引导学生认识物质及其变化规律,帮助学生拓展视野和启迪思维,综合运用化学、数学、物理等多学科知识分析解决有关问题,发展科学探究与创新意识、科学态度与社会责任等化学学科核心素养。

关键词:鱼浮灵;创意课程;教学案例

文章编号:1008-0546(2021)02-0073-03 中图分类号:G632.41 文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2021.02.018

中学化学课程知识结构严谨抽象,思维要求比较高,因而常常给人一种“高冷”的感觉,加上常规教学依然侧重于知识技能的传授,大量充斥着“训练性学习”,做题似乎成了学生化学学习的唯一手段。这种“印象”和做法对于发展学生的化学素养、丰富学生对化学的积极情感体验是不利的。

未来已来,学生已变。我们的课程设置是否能满足学生成长的需求?我们的课程内容是否能让不同学生均有受益?因此,在化学启蒙初中教育阶段,通过课程创新,开发创意课程显得尤为重要,不仅能展现化学课程“有趣”“有用”的一面,让学生始终保持对化学世界的好奇心和求知欲,更能丰富学生对化学学科和化学学习的认识,甚至将各科内容综合化,提升孩子已有的生活经验,发展核心素养。我们需要静心思考与积极探索。

教学需创造真实世界与学生的连接,与未来的连接,问题涉及往往比较复杂,本案例呈现了如何围绕一种真实世界的熟知而又具有一定神秘色彩的化学物质来创意开发学习活动,让学生利用多学科知识整合联系起来,并让学生亲身体验,提升分析和解决真实问题的能力。

一、课程主题的确定

研究表明,学生对科学的兴趣从小学到高中在不断降低。造成学习动机降低的可能原因是科学教学过程中过于强调书本的支配地位和对科学事实的记忆。大多数学生渴望把学习科学作为一种因为兴趣而积极参与的过程来体验。

“鱼浮灵”是水产运输或养殖过程中的一种常用的白色固体。将“鱼浮灵”给几位初中生喂鱼,他们能聚精会神地玩很长时间,说明学生对此非常感兴趣。从他们的生活经验、知识结构出发,利用学生熟悉而又感兴趣的事物,适时创设具有趣味性、探索性、延伸性的教学情境,激发学生的学习意识和创作欲望。基于鱼浮灵中的化学物质,不仅可以让学生感受物质的神奇,还能够融人物理和化学学科内容的学习与理解,促进学生将书本知识与现实生活和科技发展联系起来,避免学生形成机械性知识--孤立的、不能运用的知识片断。

二、课程学习目标

对于“鱼浮灵”课程,以“鱼浮灵遇水产生了什么气体”“鱼浮灵的组成”“鱼浮灵增氧原理”“如何制备鱼浮灵”为问题驱动,引导学生综合运用多学科知识揭秘“鱼浮灵”,在揭秘过程中亲历真实、复杂问题的分析与解决过程,充分感受化学在生产、生活中的好处,逐步学会跨越想象与现实之间的鸿沟,最终实现多学科知识的融会贯通,开拓视野,提升科学探究能力等。制定学习目标如下:

(1)通过探究鱼浮灵遇水中产生了什么气体,强化实验方法的设计改进与科学态度;

(2)通过对鱼浮灵组成认识,深刻理解学科相关思想和观念;

(3)通过探究鱼浮灵增氧原理,发展信息获取和理解能力;

(4)在探讨制备鱼浮灵的活动中,发展实践创新精神和合作交流能力。

三、课程学习流程

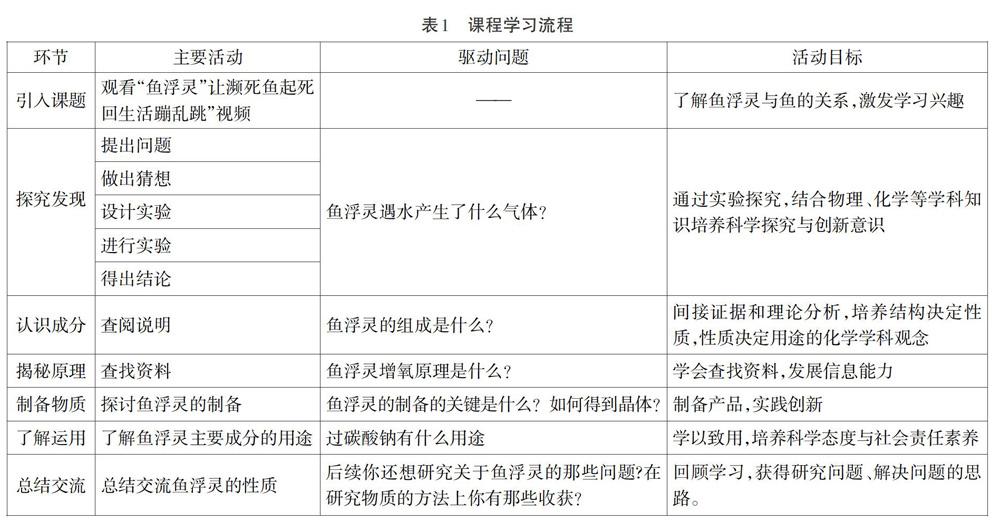

课程学习流程如表1所示。

四、课程实施

1.鱼浮灵视频引入,激发探究兴趣

由于中学生对鱼浮灵及其揭秘非常感兴趣,所以首先播放“‘鱼浮灵让濒死鱼起死回生活蹦乱跳”的视频。该视频展示了鱼贩子往水里撒的一种速溶的白粉末,即鱼浮灵,水中产生了大量气泡,半死不活的鱼迅速“起死回生”,活蹦乱跳起来。

2.探索发现,提出问题

提出问题:你认为鱼浮灵遇水后生成的是什么气体?

学生分析思考后做出猜想:是氧气。(因为鱼需要呼吸。)

设计实验:将鱼浮灵加水后带火星的木条检验。

进行实验:取少量鱼浮灵放入试管中加水,伸人带火星的木条,看是否复燃。

实验现象:试管中有持续细小气泡缓慢放出,木条没有复燃。(学生感到惊讶)

得出结论:鱼浮灵遇水后生成的不是氧气。

学生对于鱼浮灵加水后生成的气体不能使带火星的木条复燃的现象感到惊讶。如果不是氧气,那还有什么氣体可以使鱼活蹦乱跳?这与常理不符合。如果是氧气,那么为什么带火星的木条不能复燃?

教师提供资料:氧气的体积百分比为36.8%是带火星木条能否复燃的临界比例。

学生分析思考后再次做出猜想:带火星的木条不复燃可能是收集的氧气浓度不够。

学生改进实验方案:1.用排水集气法收集气体。

2.继续向试管中加入少量MnO2粉末,

进行实验:1.将鱼浮灵加水后用排水法收集气体,伸入带火星的木条2.将带火星木条伸人试管。

实验现象:木条均复燃。(学生感到欣慰)

得出结论:鱼浮灵遇水后生成了氧气。

实验反思:未出现预期的现象可能是生成物的浓度太小,检验不到。相对于加二氧化锰来说,改用排水法收集气体后再检验所需的药品较多。

教师补充:数字化仪器氧气传感器。取少量鱼浮灵放入试管中加水,伸入氧气传感器显示数值为31.1%。(学生全神贯注,沉迷于现代科技)

此环节是本课的中心环节,学生在真实情境下,采用任务驱动的方式展开,学生按照任务自主形成学习小组,围绕任务展开搜索、调查、设计、修正等探索活动,通过学生自主发现问题,以及学生之间的交流讨论等活动培养学生的集体意识,发展了学生的学科素养。教师观察学生的学习情况,适时给予必要的监督、指导和支持。补充氧气传感器的实验,让学生由定性判断到定量测定。

3.鱼浮灵的成分

物质的组成和结构决定性质与变化。要知道鱼浮灵的性质,必须要知道其组成。

通过查阅鱼浮灵说明书得知:鱼浮灵主要成分是过碳酸钠,化学式2Na2CO3·3H2O2,俗称固体双氧水,是一种速效增氧剂,含氧量高,释放迅速。施用本品能迅速增加水体溶氧量,有效防止水中生物因缺氧而造成的浮头等现象。缓解水中酸性物质等,控制细菌繁殖。

4.揭秘鱼浮灵增氧原理

通过查找杂志和网上资料学生发现了一些相关原理的介绍,比如其中江苏省南通中学的张晓红老师以“鱼浮灵”作为探究对象,利用溶解氧传感器和pH传感器对“鱼浮灵”增氧原理进行了实验探究。结果发现,“鱼浮灵”中碳酸钠溶于水显碱性,碱性条件能促进H202的分解,从而达到缓解水体缺氧的目的。

5.制备鱼浮灵

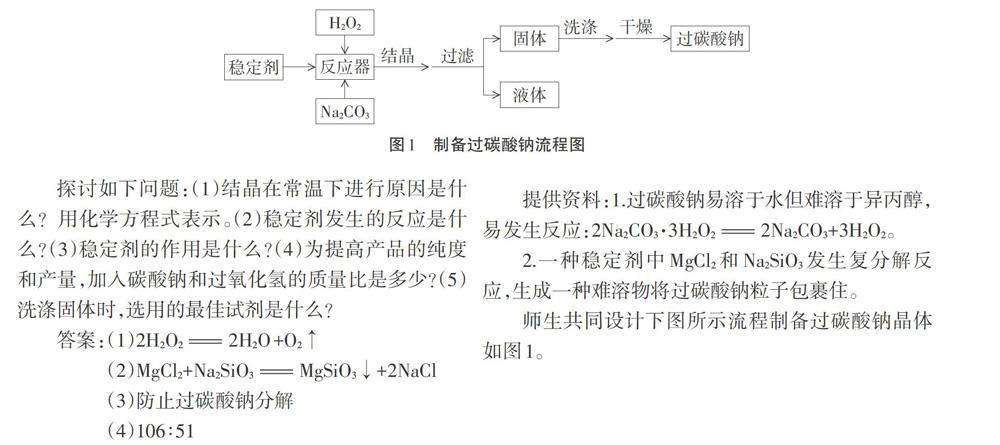

我们能否尝试自己制备鱼浮灵?

学生很快提出制备鱼浮灵的原料并不难找。碳酸钠和双氧水都是我们化学实验室常见的药品,但是常温下碳酸钠易溶于水,双氧水本身就是液体且易分解,鱼浮灵也是易溶于水的固体,如何让碳酸钠和双氧水形成晶体有难度。

针对学生的困惑,教师进行思维引导。在回顾“不同的溶剂中物质的溶解性不同”等溶解性知识后,他们形成了以下操作思路:1.可以将双氧水直接加到碳酸钠固体中。2.可以用某种物质将原料包裹起来?3.可以加某种物质降低溶解度等。

教师肯定了学生的想法并做介绍:工业制过碳酸钠分为干法和湿法2种。干法是将无水碳酸钠置于流动床上,在热空气吹沸下向碳酸钠上连续喷洒过氧化氢溶液,一步得到过碳酸钠。此法流程短,产率高。缺点是设备复杂、技术条件控制严格、能耗高和产品稳定性差。目前较少采用。湿法就是让原料在溶液中反应。

6.鱼浮灵的应用

鱼浮灵可应用于渔业农业,其主要成分过碳酸钠极易分解,它既有碳酸盐的性质,又有双氧水的不稳定性和氧化性,溶于水后能放出氧而起到漂白杀菌等多种功效,还广泛应用于洗涤、印染和医药等领域.

7.总结与交流

学生对鱼浮灵的组成和结构、性质和变化、用途与制法进行总结与讨论,充满着调动了所知所想解决真实问题后获得的成功体验。说一说你最感兴趣的是哪一部分?你還想研究关于鱼浮灵的哪些问题?你在知识上有哪些收获?获取最佳实验效果的设计思路是怎样的?研究中用到了哪些方法,涉及到哪些学科思想?学生在潜移默化中对学科本质有了更深入的认识。

五、结语

创意课程是有意识的,教师要培养学生的发现意识和问题意识;创意课程是有意义的,不仅仅是激趣,更是指向学生的创新。创意课程指向学生的化学核心素养,指向未来发展!创意课程跟随时代而来。愿作为教学主导者的我们能更新观念,不断探索,开启思维,基于学生学习的视角来不断优化活动设计,有意识地丰富自身的跨学科知识以及加强不同学科问的联合教研,创生适合学生成长需求的课程,让创意落地,使课程更具内涵和价值!