彭双龙 连续五届获得兰亭奖,他都有哪些“心法”?

文/书童

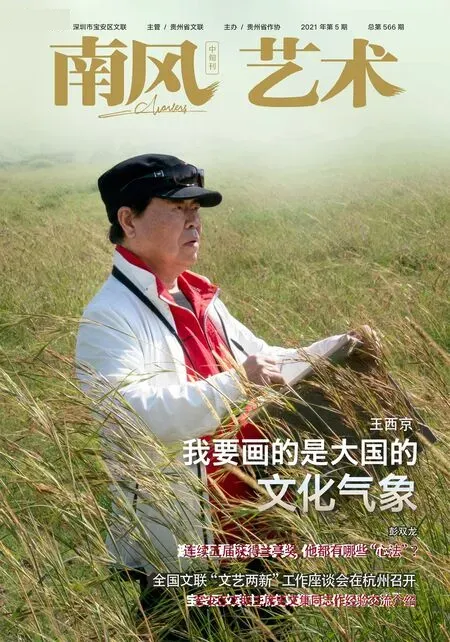

彭双龙

中国书法家协会会员,广东省青联委员,广东省青年书协副主席兼秘书长,深圳市书协副秘书长,深圳宝安书社副社长,深圳宝安书协副主席。被《书法报》等媒体评为“中国书法十大年度人物提名”“全国十大青年书法家”。作品荣获第三、四、五、六、七届中国书法最高奖兰亭奖,全国第十届书法篆刻作品展“全国奖”,首届“中国书法院奖”最高奖,文化部“群星奖”银奖,广东省文艺最高奖“鲁迅文艺奖”等。学术论文获全国第十届书学讨论会“优秀论文奖”等,另有多篇论文发表于《中国书法》等核心期刊。

在深圳书坛,彭双龙可谓是一位重量级书法家。

毫不夸张地说,他几乎拿遍了一个书写者能拿到的所有奖项。

放在别人身上,这些成绩足够“吹一辈子”。可是在访谈时我感受到的除了感恩,就是谦逊。在我看来,彭双龙始终按照传统文人的标准要求自己。

这几年来,我相继采访了很多优秀的书法家,他们各有特色,从不同的角度阐释了对书法的理解和书法对人生的意义。

彭双龙无疑是最特别的。他对书法的热爱深入骨髓,他在荣誉面前依然保持谦逊和清醒,并且知道未来的路该怎么走。

李可染曾说:用最大的功力打进去,用最大的勇气打出来。仰观俯察之际,彭双龙的艺术之门已悄然打开。

01 喜从天降 25岁获得兰亭奖

1984 年农历2 月2,龙抬头,彭双龙出生于河南固始。

固始是“中国书法之乡”,地处吴头楚尾,北临淮水,南依大别山,自古文风昌盛,历史悠久,有着“北国江南”之誉,处于中原文化、楚文化和吴文化的交汇处。

彭双龙出生之时正是中原书法发展时期,中原书法博大厚重的历史和质朴大气的风格对他有着深刻的影响,所以他喜欢雄浑古朴的篆隶;但他同时又受到吴、楚文化的影响,也喜欢“二王”行草的典雅和蕴藉。

他自幼受乡贤影响,耳濡目染,少年时期便喜欢舞文弄墨,看到乡贤写春联,不知道何处买毛笔,便用筷子自制毛笔蘸水练字,后来无意间得到颜真卿的《多宝塔碑》和《麻姑仙坛记》,用功较多,打下一些基础。

中学时代,他对褚遂良《雁塔圣教序》情有独钟,并受到固始老一辈书法名家李乾山先生的指导,李先生受过私塾教育,喜欢写诗,对褚体有精深的研究,除了楷书,李先生还让他写草书《十七帖》。

大学时期,他写得多而杂,诸如汉隶、魏碑、米芾、《书谱》、《十七帖》和二王尺牍等都有涉猎,但不够系统和深入。后来,有位80 多岁高龄的萧克瑾教授返聘回校,开设书法选修课,偶尔讲授诗词写作,指引他走上诗书并进之道。

2008 年,大学毕业后,彭双龙来到深圳,入职深圳航空,他经常感觉写字的时间不够。或许正因为如此,才保留了一种渴求感。所以彭双龙把更多的业余时间投入到书法学习中,若无应酬,他每晚都会坚持临帖和创作,乐此不疲。

任何成绩的背后都有许多不为人知的艰苦卓绝的付出和焚膏继晷的辛劳,废纸三千和通宵达旦的事,彭双龙都干过。

他说:最难忘的莫过于2009 年,他被单位外派到哈尔滨工作,没有圈子和应酬,下班后便安静地读书临帖,直到深夜。从哈尔滨离开时,练习用过的废纸足足装了几大车。

第三届兰亭奖的作品便是在哈尔滨创作和投稿的。当他结束外派,坐飞机从哈尔滨回深圳的时候,兰亭奖公布名单,彭双龙名列三甲,刚下飞机便接到各地朋友的祝福短信,可谓喜从天降。

这一年,他25 岁。

02 艺舟双楫 不断增进修为

张爱玲有一句名言:出名要趁早。

摘得中国书法兰亭奖后,接着又获得第十届国展全国奖,对于一个尚未而立的小伙子,连续拿下书坛两大奖项“兰亭奖”和“全国奖”,那种喜悦和开心,不言自明。

一段时间,彭双龙沾沾自喜于别人口中的“有才情”,可是书法之路寂寞而且漫长,才情、功力和学养都是不可缺少的重要条件。

任何一位想在书法上有所建树的书家,没有精湛的功力和深厚的学养是不行的,不管你天分有多高,如果功夫不到,学养不足,终难成大器。

因此,彭双龙很快明白了自己的“荒唐”。此时,他已加入了学术社团宝安书社,身边有一群水平很高且低调朴实的高人,对他有着较深的影响。随着年龄的增长,他越来越感觉到“功力”和“学养”的重要性。

所以,在工作之余,他心羡古人所谓的“读万卷书,行万里路”,努力学习传统文化知识,提升自己的综合素养。

彭双龙爱读书,高中时便喜欢文学和诗词,梦想当作家。现在还经常买书、看书,偶尔写点文章和诗词,他读书很杂,案头常见的有文学、哲学、美学、诗词和印谱等。

2013 年,彭双龙考入广州美院读研并师从祁小春先生,祁先生是著名的“二王”研究专家,治学严谨。在他看来,这是人生中的一个重要转折点。

学术研究是非常寂寞和枯燥的事情,但对于一直想系统学习的彭双龙来说,却有着极大的吸引力。他说:“唯有艺舟双楫,方能行之久远。”

读研期间,在导师的引领下,彭双龙重视阅读和学术训练,学术论文也在中国书协主办的“全国第十届书学讨论会”等论坛中获得最高奖,并应邀在中国美术馆宣读论文。

如果说以前的创作大多出于感性的话。那么,理论研究则让他在感性的基础上有了深入而理性的思考,并因此而理顺了思想、明晰了方向。

获奖后,曾有人指出他的作品缺少个人风格。对此彭双龙有个形象的比喻:个性如同孕产,不可过急,会随着时间积累而日渐凸显。

风格的形成是水到渠成的事情,每个人都是与众不同的个体,阅历的不同和学养的深浅都决定了风格的差异。他说:我对传统的深入还远远不够。

彭双龙并非没有风格追求,他曾说:一个没有自己语言的书家,成不了真正的艺术家。并提出自己的审美追求:经典、古雅、静逸、朴厚。

这几点显然都是艺术的大道。庄子讲“素朴而天下莫能与之争美”,他深信“天然去雕饰”的“自然之美”是艺术的至高境界。

彭双龙景仰王羲之,心慕“二王”书风的萧散蕴藉,每次到兰亭,他都要去右军祠瞻仰和晋圣。“二王”书法无意于佳、不事雕琢、崇尚自然,来不得半点矫揉造作,所以才能够简约玄澹、超凡脱俗。

而这正是彭双龙的追求。

03 五入兰亭 名动书坛

三届、四届、五届、六届,到今年的第七届兰亭奖。

十几载寒暑,彭双龙无论在哪,都默默耕耘,潜心研习。悄然之间,他已经连续五次摘得兰亭奖。

兰亭奖是中国书法最高奖,每三年举办一届,是书坛的“奥斯卡”,与中国戏曲梅花奖、中国电影金鸡奖等一样,是我国艺术门类的最高奖。也是很多书法家一生梦寐以求的重要奖项。

第七届兰亭奖颁奖词这样评价他:“不趋时趣,敬慕前贤。既能妍美,复求平淡。君子之风,搏象之力。五入兰亭,名动书坛。”

回顾兰亭之路,一件件获奖作品记录了他的心路历程,也表现了他的审美递变。第三、四届兰亭奖作品,追求“二王”尤其是王献之妍美流便一路的书风,用笔一搨直下,写得潇洒畅快、干净利索,这是他早期的风格。

第五届兰亭奖的获奖作品,风格已经有了一些变化,这种变化来自颜真卿的启发,他尝试在“二王”的基础上增加颜真卿的篆籀笔法,增加点画的质感和空间的变化。

第六届兰亭奖时,奖项改革,名额大幅缩减,获奖入展一共才60 多人,并要求每人提交三件作品。彭双龙分别以二王、颜真卿和宋人笔意创作了小、中、大三件行书作品,意在表现取法的宽度和手法的变化。

今年的第七届兰亭奖,再次进行改革,要求三件作品中必须有一件是自撰作品,提升了对“文”的考量,并对入围作者进行了文化测试,然后再评出奖项。彭双龙提交的三件作品中有一件是行书册页《庚子抗疫记》,内容是结合去年他到社区抗疫的经历撰写成文,表达了对求学之地武汉的牵挂,文辞与笔墨相融,体现了书法家的社会担当和家国情怀。

书法需要情怀,需要功夫的积累,更需要学问的滋养和品行的支撑。

正如彭双龙在第七届兰亭奖获奖感言中所说:“书道之本,存乎两端,曰功力、曰学养。功有深浅,学分高下。非夫心闲手敏、功深学高,其孰能得之乎?然道之所生,关乎心性;心若不正,德焉能成?故心之所发,见之笔端,显于言行,发为精神。余自髫龀学书,寝馈多年;然学浅才疏,彷徨门外。今幸蒙不弃,获此殊荣,自忖德薄才鲜,不胜愧赧。唯以勤补拙,鞭驽策蹇,正心诚意,功学相参。以期日新日进,不负所望耳!”

04 心怀敬畏 一直在路上

彭双龙曾用四个关键字总结了多年学书的心得:文、博、功、化。

一曰“文”。刘熙载云:“凡论书气,以士气为上。”“士气”从何而来?“文”之重要性不言而喻。若能将“文”之积累贯穿于平日学习之中,则“重技轻文”之弊无复存焉。

二曰“博”。刘勰《文心雕龙》讲:“操千曲而后晓声,观千剑而后识器。”“博”是经验的累积和阅历的丰富,是五体之间的涉猎与滋养,也是技道并进与知识体系的完善与融合。

三曰“功”。“功”有字内功与字外功之分,二者相辅相成。没有字内功的积累,书家的学养将无所依傍;没有字外功的提升,视野与格局将无法打开。

四曰“化”。书法贵能入古出新,化古为今。学而不化,非学也。对于书法和传统文化的学习,也应内化于心、外化于行,通过自己的作品去展示书家的文化素养,通过自己的行为去传递文化的力量。

这些思考对于广大书法爱好者而言有着重要作用和启发意义。

近年来,彭双龙在自我提升的同时,利用业余时间带动身边的青年作者共同进步。十二届国展中,他和学生有8 件作品一起入展,有多位学生加入中国书协和广东省书协。

他说这几年的主要精力逐渐从“创作”转移到“研究”上,一是教学研究,二是学术研究,三是创作研究。不研究就会固步自封,越深入则越心生敬畏,书法不仅仅是技法,更要怀着虚静之心,对传统文化进行深入观照和学习。

因此,这些年,他一直在求学的路上,先后参加中国书协首届国学班、中国文联第八期中青班、中央美院首届“兰亭班”、中国书协首届理论与批评家高研班、中国书协培训中心首期“文修班”等。

在学习的同时,他乐于分享、甘于奉献。近年来,在深圳、广州、普宁、潮州、汕头、梅州等地举办了多场公益讲座和交流活动,走进学校、青少年宫、企业、社区等基层传播书法知识。

不论在哪,彭双龙始终不改初心,正如他居住的这个城市,昂扬、多元、包容、温度。这些特点,又恰如彭双龙的为人。

彭双龙坦言,他热爱深圳和这里的氛围,并感恩这座城市所给予的一切。这是一个经济之都,未来,更是一座文化之都。