miR-34a对肾癌细胞增殖 侵袭的调控机制分析

胡文豪 丛玲华

肾癌是肾实质内肾小管上皮系统病变导致,具有发病率高、晚期预后差等特点,严重威胁患者生命健康安全[1]。其发病率仅次于膀胱癌,居泌尿系统恶性肿瘤第二位[2-3]。随着分子生物学、靶向医学、基因组织学不断发展,研究发现人体miRNA存在抑癌基因,具有较高的调控癌基因作用,在机体肾癌组织细胞内表达异常,能对肾癌细胞增殖、侵袭能力有效调节和管控,进而提升患者预后生存质量[4]。miR-34a作为miRNA家族中最重要的成员之一,与肾实质肿瘤组织细胞增殖、侵袭关系密切,全程参与肾癌细胞发育、增殖、侵袭及凋亡过程,具有较高的研究价值[5]。本研究探讨miR-34a对肾癌细胞增殖和侵袭能力的影响,以期为肾癌的临床治疗和预后评估提供靶向理论依据。报道如下。

1 资料与方法

1.1 材料采集 选择2019年4月至2020年3月本院手术切除获得的肾癌组织标本、肾癌旁组织标本30例,均由病理科医师通过严格的病理实验鉴定、确诊。患者于术前均未行全身治疗,手术切除组织样本后立即置入液氮环境下冻存。本项目经本院伦理委员会批准,患者均知情并签署同意书。

1.2 仪器和设备 Real-time PCR仪(型号:7300),购自美国应用生物系统公司;超低温冰箱(型号:MDF-382E),购自日本SANYO;光学显微镜,购自重庆光学仪器厂;电子天平,凯丰电子天平仪器有限公司;电热恒温水浴锅(型号:DK-S26),购自上海精宏实验设备公司;全自动生化分析仪,购自美国麦克公司;PCR仪(型号:PC-808),购自日本ASTEC公司;AB SCIEX QTRAP 6500液-质联用仪,购自美国AB SCIEX公司;高速离心机(型号:TGL-16C),购自湖南星科科学仪器有限公司。

1.3 方法 (1)细胞培养、转染:①细胞培养:经RPMI 1640培养基(内含10%胎牛血清)开展人肾癌细胞、癌旁组织细胞培养,在37℃的二氧化碳(浓度5%)培

养箱内培养,每间隔2 d对培养基进行更换,若细胞汇合>80%开展传代培养。②细胞转染:于转染前1 d,将肾癌细胞准确接种在6孔板内,选择无抗生素的无菌培养基实施细胞培养;在细胞密度显示为70%~80%情况下,依据Lipofectamine 2000试剂盒的说明书实施细胞转染操作,转染6 h后将6孔板中培养基取出,并加入RPMI 1640培养基,内含10%胎牛血清。再于37℃的二氧化碳(浓度5%)培养箱内正常培养。(2)miR-34a表达检测及分组:提取肾癌细胞总RNA,经荧光定量PCR法检测肾癌组织细胞miR-34a表达,严格按说明书实施操作。根据miR-34a表达(中位数:1.02×106)分为miR-34a高表达组(>1.02×106)、miR-34a低表达组(<1.02×106)[6]。(3)MTT法检测肾癌细胞增殖能力:采用MTT法(四唑盐比色法)对肾癌细胞活力进行检测,转染后经0.25%胰酶开展消化离心处理,将5×103个细胞准确接种在96孔板内,设定每孔为200 ml,于37℃的二氧化碳(浓度5%)培养箱内行3~4 h培养,后于每孔内加入DMSO(150 ml),充分振荡5~10 min,使晶体充分溶解,并经酶标仪对490 nm波长处每孔吸光度值进行测定、记录[7]。(4)Transwell法测定肾癌细胞侵袭能力:选择Matrigel基质胶,通过培养基(内无胎牛血清)根据9∶1比例稀释,于37℃条件下过夜凝固。同时在转染培养48 h后经胰蛋白酶消化,将细胞密度调整成4×105/ml,并将200 ml准确加入小室上室,再将培养液(内含20%胎牛血清)600 ml加入下室,于37℃条件下培养24 h,将小室准确取出,利用甲醛固定,发现结晶呈紫染色,于显微镜下观察、拍照,对穿膜细胞数进行计数[8]。(5)预后生存质量随访:对患者进行12个月随访,对患者预后生存时间进行分析,评估肾癌组织细胞miR-34a表达与患者预后的相关性。

1.4 统计学方法 采用SPSS 21.0统计软件。计量资料以(±s)表示,组间比较采用t检验;计数数据用n(%)表示,组间比较用χ2检验,选择Kaplan-Meier生存模型分析患者预后,绘制生存曲线图,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

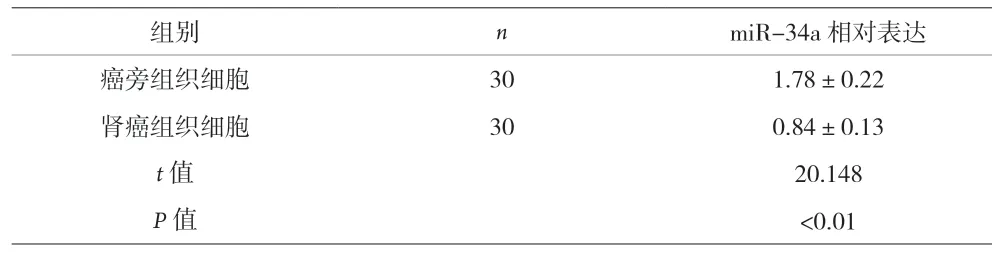

2.1 肾癌组织与癌旁组织细胞内miR-34a相对表达比较 见表1。

表1 肾癌组织与癌旁组织细胞内miR-34a相对表达比较(±s)

表1 肾癌组织与癌旁组织细胞内miR-34a相对表达比较(±s)

组别 n miR-34a相对表达癌旁组织细胞 30 1.78±0.22肾癌组织细胞 30 0.84±0.13 t值 20.148 P值 <0.01

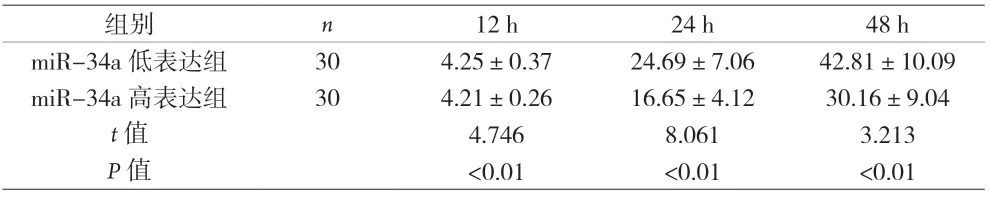

2.2 不同时间段肾癌组织细胞吸光度值比较 见表2。

表2 不同时间段肾癌组织细胞吸光度值比较(±s)

表2 不同时间段肾癌组织细胞吸光度值比较(±s)

组别 n 12 h 24 h 48 h miR-34a低表达组 30 4.25±0.37 24.69±7.06 42.81±10.09 miR-34a高表达组 30 4.21±0.26 16.65±4.12 30.16±9.04 t值 4.746 8.061 3.213 P值 <0.01 <0.01 <0.01

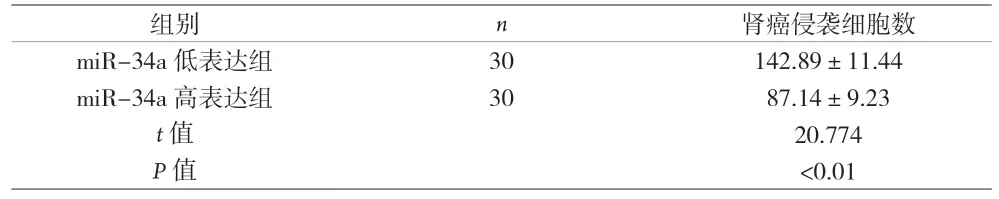

2.3 miR-34a对肾癌细胞侵袭能力的影响 见表3。

表3 miR-34a对肾癌细胞侵袭能力的影响(±s)

表3 miR-34a对肾癌细胞侵袭能力的影响(±s)

组别 n 肾癌侵袭细胞数miR-34a低表达组 30 142.89±11.44 miR-34a高表达组 30 87.14±9.23 t值 20.774 P值 <0.01

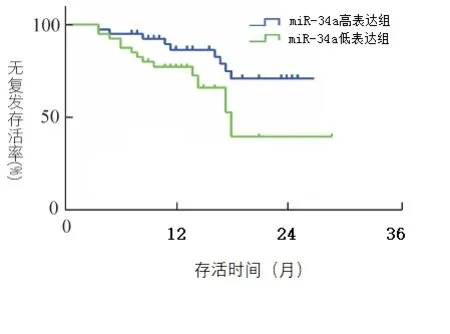

2.4 肾癌组织细胞miR-34a表达与患者预后的相关性 miR-34a高表达组患者的无复发生存率明显高于miR-34a低表达组,差异有统计学意义(P<0.05)。见图1。

图1 不同miR-34a表达肾癌患者预后生存曲线图

3 讨论

随着生活方式改变,肾癌患病率逐年增高,对患者生命健康存在严重危害[9]。miR-34a作为高度保守miRNA,在哺乳动物体内广泛分布,存在组织特异性,于肺以外组织内广泛分布。研究显示,miR-34a存在抑癌作用,能抑制肝癌、乳腺癌等相关肿瘤,故认为miR-34a能明显影响肾癌[10]。本研究结果显示,相比癌旁组织,肾癌组织细胞内miR-34a表达明显下降。经MTT法、Transwell法对miR-34a、靶基因干扰肾癌组织细胞增殖、凋亡进行分析,结果表明miR-34a可明显抑制肾癌组织细胞的增殖、侵袭能力,并加速肾癌肿瘤细胞的凋亡进程[11]。miR-34a通过对肾实质肿瘤细胞的增殖、侵袭平衡作用进行调节和管控,加速肿瘤细胞因子的凋亡周期,进而维持人体中肿瘤细胞数量的相对稳定[12];一旦机体内肿瘤细胞出现增殖、凋亡平衡紊乱,侵袭能力不受控制,即可诱发恶性肿瘤疾病,因此临床治疗肾癌过程中,需要对癌细胞增殖、侵袭能力进行有效抑制,诱导肾癌细胞加速凋亡,进而缩小肿瘤组织病症体积,改善患者预后质量[13-14]。

目前,临床主要通过大剂量化疗药物抑制肾肿瘤细胞的增殖、侵袭能力,通过强毒性化学药物输注人体杀灭肿瘤细胞,诱导癌细胞凋亡进程,进而发挥抗肿瘤治疗作用[15]。持续性全身化疗疗法虽然具有一定的临床治疗效果,能够有效杀灭肿瘤细胞因子,抑制癌细胞的快速增殖和侵袭,延长患者生存时间。但大多数化疗药物均具有较高的毒副作用,长期持续性输注化疗药物会给患者带来严重不良反应,降低患者预后生存质量[16]。近年来,随着生物靶向医学研究的不断发展,研究发现miR-34a经对凋亡通路有关基因进行调控,能诱导细胞凋亡。本研究结果表明,经Transwell法明确miR-34a高表达可对肾癌组织细胞侵袭能力存在抑制作用,进而加速肿瘤细胞凋亡进度;提示miR-34a表达过度可增加细胞凋亡标志蛋白-PARP降解产物表达,miR-34a可将细胞凋亡通路激活,削弱肿瘤细胞的侵袭能力,加快肾癌组织细胞凋亡[17]。研究发现,细胞凋亡信号通路较多,miR-34a激活的具体细胞凋亡信号通路有待深入研究。Notch1信号转导通路主要由CSLD-NA结合蛋白、Notch受体及Notch配体构成,参与细胞增殖、分化活动,能对细胞分化及增殖、凋亡进行调节,影响细胞生理及病理过程。大量研究表明,Notch信号存在促肿瘤作用,肿瘤细胞组织内Notch表达明显高于正常组织,与肿瘤增殖、凋亡关联密切[18-19]。本研究结果显示,miR-34a高表达组患者无复发生存率明显高于miR-34a低表达组;提示miR-34a高表达能够提高肾癌患者的无复发生存率,改善预后生存质量。miR-34a 通过靶向机体内的多种mRNA,控制肾癌肿瘤细胞的周期、抑制细胞增殖、侵袭能力,进而有利促进人体DNA的修复进程。与此同时,miR-34a还能够调控肾癌干细胞的恶性表达,通过诱导肿瘤细胞周期停止在S期,进一步影响肾实质肿瘤的恶性生物学行为,最终提高患者的无复发生存率。

综上所述,miR-34a通过靶向调控肾癌细胞增殖、侵袭能力,对机体肾癌肿瘤细胞的凋亡进行诱导,进而阻断细胞增殖、分化进程;miR-34a高表达能够提高患者预后生存质量,可作为肾癌临床预后评估的靶向肿瘤标志物。