从家谱中探寻皖西宗族源流、繁衍及分布

摘 要:以家谱为重要史料,采用文献研究法和史料考证法,从姓氏学和人口学角度梳理皖西宗族血缘亲族的源流。从皖西现存家谱中搜集宗族的姓氏起源、受姓祖、堂号、始迁祖、迁出地、迁徙原因、迁徙时间、繁衍扩散、世系及重要人物事迹,梳理宗族的源流、繁衍及分布情况。皖西宗族姓氏起源有以国、封邑、官职、名、地、上赐为姓,还有复姓简化,因避祸改姓,复杂多样。探究落户皖西宗族的迁居时间、迁居趋势,归纳出仕宦随迁、避兵乱、避连坐、政府移民、爱异地山水、义门陈氏分庄、道阻落户等七种迁徙缘由。传承姓氏文化和家谱(血缘)文化,不仅能促进地方经济发展,对增强国民向心力和海内外华人凝聚力也有重要作用。

关键词:皖西宗族;姓氏起源;迁居趋势;迁徙缘由

中图分类号:K820.9;C92-09 文献标识码:A 文章编号:

1672-1101(2021)02-0051-07

收稿日期:2020-03-22

基金項目:2019年度安徽省高校人文社会科学研究重点项目:传播学视域下皖西宗族家风族训中的廉洁文化挖掘与传承(SK2019A0445);2019年度安徽省哲学社会科学规划项目:适应现代传媒的主流意识形态话语创新与传播研究(AHSKY2019D072);2020年安徽省质量工程重大线上教学改革研究项目:传媒类专业实践类课程线上教学模式研究(2020zdxsjg377)

作者简介:何静(1983-),女,安徽六安人,讲师,硕士,研究方向:大众传播理论与实务、传统文化。

Exploration of the Origin, Reproduction and Distribution of the Clans

in West Anhui from the Genealogy

HE Jing

(College of Culture and Media,West Anhui University,Lu' an,Anhui 237012,China)

Abstract: The genealogy is used as an important historical material in this project, and the literature research and historical data verification methods are used to sort out the origin of the consanguineous members of the clans in West Anhui from the surname and demographic aspects.The origin of clan surnames, named ancestry, name of the ancestral temple, origin of the migrant ancestor, migration place, migration reason, migration time, reproduction and diffusion, lineage, important characters and events are collected from the existing genealogies in West Anhui to sort out the origin, reproduction and distribution of the clans.The origin of the clan surnames in west Anhui includes the country, principality, official positions, first name, land, and the one given by the empire, as well as the simplification of the complex surname, change to avoid disasters.The migration time, migration trend, frequent migration, external migration, and internal migration of the clans in west Anhui are explored to sum up the seven migration reasons such as the changes of official position, avoiding military chaos, avoiding implication, government migration, fond of the landscape in other places, Yimen Chen's branch, road blocking.The inheritance of the surname culture and genealogy (blood lineage) culture can not only promote local economic development, but also can play an important role in enhancing the centripetal force of the people throughout the country and the cohesion of Chinese people at home and abroad.

Key words:clans in west anhui; origin of surname; migration trend; migration reason

当前,全国各地掀起一股撰修家谱、族谱的“回归”浪潮,带来宗祠家庙的逐步复兴。家谱作为姓氏文化的表现形式,记载了宗族的历史,联结起以血缘关系为纽带繁衍生息的族人。家谱具有尊族、敬宗、收族三大功能。宗族生活态度、精神气质、价值观念等贯穿于家谱、家训、家规的具体准则规范中并通过家谱、家训、家规的历代延传,外化为符合宗族规范的行为习惯。家谱在新的历史时期具有重要的史料价值,家谱资料在社会学、姓氏学、人口学、人才学、民族学、社会史、经济史、华侨史、法制史、伦理学史等社会科学的研究中得到了广泛应用。

姓氏者,标示家族血缘之符号也。中国人的姓氏是一种重要的国情资源,是一类能够世代传递的血缘文化“基因”。姓氏对社会和文化的影响包括对宗族文化的影响(血缘寻根)、对根源文化的影响(文化寻根)以及对传统文化继承的影响。以寻根追宗为主要形式的文化寻源研究,由姓氏寻根引申到文化寻根,有利于中华姓氏文化的传播和地方经济的发展。一些地方政府利用家谱信息对当地景点进行论证,发掘寻亲旅游、寻根旅游、名人旅游等特色文化旅游项目,取得了社会效益和经济效益的双丰收。以姓氏和家谱为代表的传统文化在港澳台同胞和海外侨胞中有广泛而深刻的影响。

皖西(皋城),习指今安徽西部六安市辖境。皖西是皋陶后人的封地,历经几千年的沉淀,遗留很多历史文化遗迹和非物质文化遗产。地方志中关于此地宗族的情况记录不多,但皖西宗族的家谱中常记载有姓氏来源、受姓祖、堂号、始迁祖、迁出地、迁徙原因、迁徙时间、繁衍扩散等概况。考证皖西宗族的姓氏源流、迁居时间、迁居趋势以及迁徙缘由,除了族谱家谱外,目前无他途可以得到资料。课题采用文献研究法和史料考证法,搜集了皖西地区家谱中的谱序、世系表、传记、艺文著述、人口等涉及宗族源流、繁衍及分布情况的资料,并进行了系统梳理。

一、研究概述及文献分析

学者们对宗族研究的重点是青史留名的循吏、廉吏研究和有全国影响力的世家大族的个案研究,研究文献集中于家族的文学成就、婚宦、迁徙、源流、教育、文献编撰等。20世纪三十年代,以潘光旦等为代表的学者们开始进行族谱研究,主要进行家谱的整理与收集工作。有学者从人口学、优生学、遗传学等学科角度肯定家谱的重要价值,并主张深入研究家谱资料。族谱的研究曾一度中断,20世纪九十年代后又重新开启。

学界对安徽省内宗族的研究聚焦于名门望族,此类研究呈现不平衡情况,主要集中于徽州和合肥地区。内容上,关于徽州建筑、家谱、楹联、牌坊、戏曲、婚姻风俗、旅游、祭祀、文书、学术、教育等领域的成果颇为丰富。徽州家谱研究是徽学研究的重要领域之一,近年来颇受重视且相关成果较多。如赵华富的论文集《两驿集》(黄山书社,1999年)所涉内容涵盖族规家法、祠堂、族谱编纂等;其后《徽州宗族研究》(安徽大学出版社,2004 年)又集中论述了徽州宗族的谱牒。关于徽州家谱研究的国家社科基金项目有2项,其中“千年徽州家谱与社会变迁研究”(11&ZD094)成果达十幾篇。安徽省教育厅两个立项项目分别研究徽谱体例和徽谱对徽商的文化促进作用。

河南、天津、上海、浙江、吉林、哈尔滨、广西、海南等地均有学者主持家谱研究的课题。各地谱牒研究会的成立与会议召开、研究论文与专著的出版对保存和发扬家族历史文化,增强中华民族的凝聚力发挥着重要作用。

皖西地区关于宗族的研究成果寥寥可数,有《徽州棠樾迁六安鲍氏宗族伦理实态研究》、《蒋光慈祖籍丛考》、《六安徐门陈氏考》、《白朴与白氏宗谱》、《白朴世系考补正》、《公学始祖话文翁》等,皆个案分析,缺乏对皖西宗族整体状况的研究成果。

二、皖西宗族概况

大约在新石器晚期,皖西地区逐渐形成了一些氏族部落联盟,后来被称为“英”“六”。“夏、商两代,皖西居民被统称为东夷或淮夷。其中包括偃姓的英(今六安西)、六(今六安)、蓼(今霍邱)、‘群舒(舒庸、舒蓼、舒鸠、舒龙、舒鲍、舒龚)。”[1]1《史记》所载禹与皋陶在皖西活动的事迹,是华夏文化与江淮文化的第一次融合,也扩大了华夏民族的内涵。据《史记》引《括地志》云:皋陶死后“葬之于六”,禹封其少子于六,以奉其祀,以后六便成为一个偃姓小国。皋陶又名咎繇,舜封皋陶后裔于英、六一带,故六安有皋城之称。皋陶被尊为六安国(即蓼国)和偃国始祖及二十四氏(皋李徐赵、伯益赢秦、江黄马舒、裴甄谷利、费廉阮骆、英莒梁寥)的鼻祖。公元前121年,汉武帝设六安国,取“六地平安、永不反叛”之意,封胶东康王少子刘庆为六安王。

冯尔康教授在《中国古代的宗族与祠堂》书中提到:“比较中国人、印度人、美国人的不同文化,以种姓表印度,俱乐部表美国,而代表中国人文化的则是宗族。”[2]17 宗族与其他社会组织的不同之处,首先是组成宗族各个家庭的男性成员有着一个共同老祖宗的血缘关系,其次族人在地域上相聚而居,最后还要有领导者和组织机构。上古时期,舜帝赐皋陶长子伯益嬴姓,在那个“庶人无姓”的时代,有了姓氏就意味着脱离了庶人的队伍而置身于贵族行列了。宗族出现初期,殷周时期实行贵族制,君统和宗统合一。一个宗族通常表现为一个姓氏,“家谱与祠堂、祖坟、族产共同构成宗族的实体”[3]1。家谱产生于我国的远古时期,成熟于我国的封建时代。“本族的来源,包括姓氏来源、世系考、世系表、字辈等部分,是家谱的尊族、敬宗、收族三大功能得以落实的根本保证。”[3]26

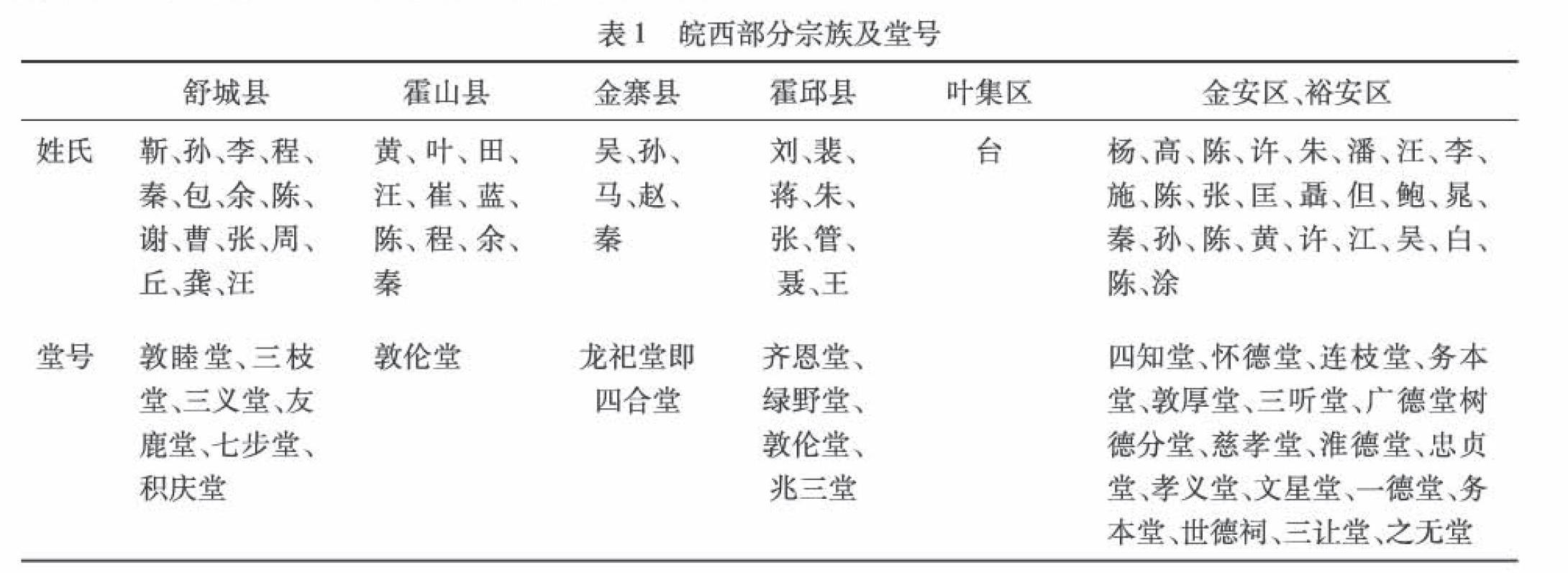

皖西原辖金安、裕安、叶集三区和舒城、金寨、霍山、霍邱、寿县五县。2015年12月,国务院(国函[2015]206号)批复同意将原六安市寿县划归淮南市管辖。笔者搜集到皖西三区四县的族谱81套,其中同族不同修本的族谱有5套,涉及的姓氏见表1。从家谱史料中能够理清家族的姓氏来源、受姓祖、堂号、始迁祖、迁出地、迁徙原因、迁徙时间、繁衍扩散、世系及其重要人物事迹等。堂号就是祠堂名号,也是家族的代表和标志。

三、皖西宗族姓氏起源

2019年1月,国家统计局数据显示:“王李张刘陈杨黄赵吴周徐孙马胡朱郭何罗高林”为全国前20大姓氏,王姓在全国的人口总数超过1亿。大多数宗族在从异地迁入皖西时未改姓氏,与同宗姓氏来源相同,少数迁居时易姓。皖西宗族姓氏起源归纳为八个方面:

(一)以国为姓

“古者因生以赐姓胙土以命氏因以为族,吴氏系出泰伯、仲雍至四世周章封国于吴,而后以国为姓是吴姓实始于周章矣”[4]8;六安江氏得名于伯益受封,以江为姓。“伯益后裔至周朝被封于淮河流域,建立江国因以为姓[5]105”;寿县霍邱聂氏“聂府世居山东棗林庄,历朝史册河东郡系出姜姓齐丁公封支子于聂城以国为姓”[6]11;六安市有两陈姓皆称义门,“陈氏出先嬀姓侯爵世传有虞,周武王时胡公满受封于陈,使主舜祀遂以国为姓”[7]1。

(二)以封邑为姓

古代卿大夫的封邑与封国不同,封邑本在国侯下,卿和大夫可世袭。封邑就是君主把自己国土中部分财政收入奖励给某个人,但没有土地和治理权。霍邱、叶集杨氏得姓来源于周分封诸侯,周康王六年(前1072年)周武王姬发之孙杨杼受封杨侯,食采于杨(陕西洪洞县东南),始以杨为姓,子孙以邑为姓。秦非子之支孙封乡,因以为氏,今闻喜城是也。至六世孙陵公在周僖王时被封为解(山西省临猗西南)君,为了使子孙后代不忘祖宗,他就去掉邑字底改加衣字底,称为裴姓。

(三)以官为姓

以官为氏的情况在先秦时期就大量存在,司马炎建立晋朝,司马原来就是周代的官职名,《周礼》就有《夏官司马》一章。据舒城《李氏宗谱》记载,“先世乃伯益三子(恩成)受任理官以官为族,夏太康士官,分管‘李法,因而姓李”。伯益子孙历三代世袭大理的职务,伯益的三子恩成在夏朝太康执政期间担任理官,子孙按照当时的习惯,以官为氏。龚姓是以祖先的官职和名字中的一字组合而来的。舒城龚氏自勾龙功著得姓焉,“龚氏武陵郡系出共工氏,黄帝臣共工司水土子勾龙,继其职后加龙于共上因姓龚氏”[8]1。龚氏系出黄帝大臣共工氏,管理水土,子勾龙继其官职后,加龙于共上因姓龔氏,望出武陵郡。

(四)以名为姓

皖舒乌沙汪氏受姓祖为鲁成公黑肱次子姬满,鲁上大夫,又名汪,封汪侯食邑颖川(今许昌一带),子孙遂以汪为姓。《皖舒乌沙汪氏家谱》记载:“母姒氏夢游汶,睹彩虹貫天,心知其祥,覺而有孕,25月而生,握手3日乃開,左有水文,右有王文,合成汪字因以命名,長而植功於魯,食采颖川封汪候,其孫涌遂以汪姓,汪氏自此焉。”汪侯的母亲姒氏(侍妾)有一次梦游鲁国中都邑(今山东汶上县),看到满天彩虹的祥瑞,婴儿出生时双手握拳,三日乃开,伸展后两掌有纹,左似水,右似王,遂以“汪”名。姬满长大后为鲁国立下大功,被封为汪侯以颖川为食邑,汪的孙子涌于是以汪为姓,汪氏自此开始。

晁氏原姬姓,春秋周景王之子王子朝名朝,子孙后来以“朝”作为姓。六安晁氏五届续修宗谱时(1947年),三十一世晁显翰在《谱序》中明确记载:“吾祖本姬姓,春秋周景王之子讳朝之因名为姓,故曰晁。中易朝从隶,后易从俗晁故至今,凡我同宗一姓者,莫非此。”古时晁是朝字的古体字,因而写作晁。

(五)以地为姓

皖西有黄氏大姓而皆不同宗也,毛坦厂镇黄氏原姓张以地名黄家墩为姓。“昔吾先人原籍徽州婺源县,姓张子谦明初迁于六安之黄家墩,子谦公因标业顶黄氏粮册,又地名黄家墩遂以黄为姓焉,更姓曰黄良。古人封地受氏,因以黄为姓,自始祖子谦公迄今传十有四世矣。代公分支迁居黄家冈,子孙蕃庶饶有余,买刘姓住宅建支于毛坦厂镇南。”[9]9,12-13

金寨《秦氏宗谱》记载文王第十八子郇叔被武王册封到陕西天水县秦城王(现属甘肃省),秦氏以地名而得姓,因此各地秦氏都属天水郡。

(六)上赐为姓

六安孙氏源于陈国,得姓于齐,受姓始祖为田书也。《宗谱前序》记载,公元前672年,陈厉公之子完,字敬仲,因避祸逃到了齐国,并改姓田,称田完。齐景公时,田完五世孙田书因伐莒有功,封邑地于乐安(今山东省博兴县北区域),并赐姓为孙。孙姓出自妫姓,属于舜帝嫡系吴兴姚氏所分支系,该姓氏距今已有二千六百多年的历史。六安山王河涂氏一族,为怀德堂一支,系出于豫章瓦宵坝。据其家谱记载:“涂氏其耒有源,昔夏禹有天下,因塗山为国戚,賜姓曰涂”。

(七)复姓简化

《姓氏考略》载:“澹台一姓是居者以地为姓而来,在山东嘉祥澹台山旁,相传古灭明居”。台姓是由“澹台”简化来的。六安市叶集区台姓族群人数较多,其中瓦房村全村几乎全部姓台。

(八)因避祸改姓

因避祸改姓有两种情况:改从母姓和改为外姓。皖西境内的崔氏、王氏、靳氏、潘氏、徐门陈氏、一德堂黄氏均属后来改姓。

1.改从母姓。洪武十九年六安侯王志卒,“子威,二十二年嗣侯。明年,坐事谪安南卫指挥使。卒,无子。弟琙嗣,改清平卫,世袭。志亦追坐胡惟庸党,以死不问”[10] 3847。王志儿子王威,洪武二十二年继承侯位。第二年,犯罪被贬任安南卫指挥使。去世后,没有儿子,由弟弟王琙继承,改任清平卫,允准世袭。胡惟庸案事发后胡惟庸被株九族,王志也被追究为胡惟庸同党,因已去世而不追究。霍山《崔氏宗谱》记载本姓王,王志爲一世祖因被认定为胡惟庸党恐连坐,其子廣避害,從母崔氏姓。

霍邱王氏“闻先代遗言,始祖斌公本姚氏生,元末幼娴武略。从明太祖定天下屡建功勋,始官指挥职转升镇殿将军掌兵权。惠帝四年值燕王之变父子殉节者四人,祖妣(生四子广玉、广庆、广杏、广忠)虑礼祀之坠携幼子忠逃归,从已姓为王氏子,其所云幼子者二世祖广忠公也。”[11]2王氏始祖斌公本姓姚,升任镇殿将军一职。明惠帝四年,当燕王靖难之役时,姚斌和三个儿子广玉、广庆、广杏皆殉节,斌公夫人担心礼祠之落,带着小儿子广忠逃回娘家,随自己姓王。

2.改为外姓。舒城靳氏本姓朱,三十世避乱始改靳姓。六安潘氏原姓郑,祖籍江西。“元洽公于明建文年间钦点翰林院庶吉士,因靖难兵起,遂弃官远遁迁六,易姓为潘更名为正。”[12]7

六安徐门陈氏辉祖第四子名智,当年流落六安南乡卜居大石山,改为陈姓, 即徐门陈氏一世祖仲智公。陈宗明在《六安徐门陈氏考》文章中提出一个疑异,六安南乡的陈氏《陈氏宗谱·原序》和《陈氏宗谱·再修谱序》中言“吾徐氏肇自江西进贤县”,而正史说徐达为濠州人,这是什么原因呢?《陈氏宗谱·三修谱序》 记载:“明大将军讳达,佐太祖定天下,以功封魏国公,赠中山王。世子辉祖袭爵,以不从靖难之乱,失成祖意,废弃终身。生子五,曰仁、曰义、曰礼、曰智、曰信,仲智公迁六安,六之徐氏自是始。”徐达有四子:辉祖、添福(早卒)、膺绪、增寿。燕王攻下南京,辉祖独守宗庙不肯迎接,“法司迫取供招,辉祖默然,操笔唯书其父开国功臣,子孙‘免死而已”[13]274。燕王只得削去他的爵位,幽禁于私第。徐辉祖被幽禁期间,为了避免株连,他的几个儿子星散各地,隐姓埋名。辉祖长子已入佛门,法名释伽保,由成祖赐名为钦。《陈氏宗谱·三修谱序》解释说:“世次以迁六,智公为始,不敢上及者,惧诬祖也。”《陈氏宗谱》 1996 本卷一。《辞源》对“诬”字的解释之一为:“加罪于无辜。”因为政治原因怕同“罪臣”徐辉祖惹上干系,徐门陈氏托言进贤徐氏后裔自然会安全得多。

姓氏在各地支派蕃衍,称呼不便,如何加以区分。遂以所居之地,卅郭城市,原墅村瞳而称之曰某处某族。或以所处之关而称,以所占之陂而称,以所筑之墅而称,以所附之田而称,所据之山而称,所住之桥而称,所封之亭而称,所临之塘而称。如称关则曰北关某氏,如称陂则曰黄陂某氏,如称墅则曰奇墅某氏;如称山称田,则曰沙田麻田南山石山古城山;如称亭称桥称塘称村,则曰凤亭渔亭降桥荒塘资村,某村之族是也。以至凤凰塘模大阪回岭,坦头岭,兆浮沙之族,皆以胜景之地。

四、皖西宗族迁徙繁衍

(一)迁徙缘由

1.仕宦随迁。六安望族鲍氏家族,元朝末年(约1330年)始迁祖暹公自徽州棠樾来六安贡生署做学正,始定居六安。六安江氏始迁祖“思言(念六公)携弟思明(念七公)自宋末端平三年(1236年)由江西至六安西乡而托足龙井(发祥),奉旨为六州乡邦统制,举家由婺源遷至皋城西,此吾族之所由始也”

《江氏宗谱》2009年九修排印本卷一。。

2.避兵乱。舒城余氏“贤智二公避明季之乱迁于舒嗣”[14]39。龚氏“有贤明贤璨二公者遭元末兵燹自江右迁庐阳复来舒邑”[8]1。六安江氏先祖西汉君瑞公原籍河南登封荣聚塘,避莽乱徙淮。六安潘氏始祖逢辰唐代避广明之乱由闽三山迁居婺源桃溪,始迁祖通元代再徙六安。

六安匡氏始迁祖文正,元至正十八年避兵乱随父由江西庐陵县燕子岩匡家畈迁湖北罗田县,再迁六安县齐云山下适一冲(后之匡家冲)。皖舒乌沙汪氏“世居江南歙州、绩溪等地,五代末为避兵乱,迁居江西。因遭陈友谅兵乱,汪福二元末從江西瓦屑坝,渡江而北至安庆,復迁至舒邑乌沙卜居” [15]7。明末流寇之惨其逃亡者十之七,舒城陈氏万良明末避张献忠之乱再徙板山。皖西杨氏发源地为山西省,子孙因避乱多数自山西迁徙分散多处。

3.避连坐。明太祖在胡惟庸和蓝玉两大案件中株连九族共杀了四五万人,明成祖因方孝孺不愿为其起草即位诏书诛其十族。因为怕受株连,这些“罪臣”后人、远亲侥幸逃脱避至他乡。《霍山蓝氏续修宗谱》谱奉明初开国功臣蓝玉(封涼国公)为一世祖,明初居庐州定远县(今属安徽省)。蓝玉于二十六年被诛,二世祖绪芥避难迁于六安县故埠镇(明弘治二年后改属霍山县),即今霍山县城。

4.政府移民。明初,朝廷对因战乱、灾荒逃离而人口锐减的地区进行大移民。在朱元璋大规模移民中,澹台氏的“能公率三个儿子迁入叶集”。明朝洪武年间,裴氏自山西移民聚集地洪洞大槐树大迁徙,使得裴氏后裔遍及了齐鲁大地。

5.爱异地山水。舒城秦氏源于江右鄱阳,迁舒始祖“爱舒之西山明水秀地僻俗厚培其根”[16]2;皖舒乌沙汪氏“汪福二元末從江西瓦屑壩……数世後再迁至西六里,小金山定居。见其山清水秀,风醇俗美,遂卜居焉,迄今又数十世”[15]5;舒城龚氏“(迁舒始祖懋公二子)贤明与弟由江西同渡江而北由庐州迁舒城毛领山南,见山清水秀田地肥美风俗纯厚遂卜居于此。而贤璨家于舒邑之东乡孙家湾后分派于沙埂及双界河等处。”[8]3寿县、霍邱聂氏“自明季避兵同怀三人来寿春西南乡张李集北,覩山川之耸秀观淮水之长流取名聂家台并聂家套,本支九功公遂卜居焉。仲祖九韶公迁六安州思古潭,季九逵公迁霍邱县西大山瓜绵椒衍各笃。”[6]11

6.义门陈氏分庄。笔者搜集到的族谱中,有两陈姓谱名均署有“义门”。江州陈氏鼎盛时期三千九百余口十五世同居共食长幼以礼事,百犬同槽,被朝廷旌表“义门陈氏”。义门分庄肇自宋嘉佑七年(1062年),“有司以陈氏之盛也奏请朝使分义门,三月初三日旨阄为三百三十余庄,诸军州县外奉旨市买田宅四十三庄不在阄内计。有汝成公者即显公分得舒庐六安之兴贤庄,蓋即当今所居兴贤乡地,当明宏治世始辟兴贤等地为霍山县志而陈氏遂为霍山氏族矣”[17]51,各地后裔许多家族匾称义门世家,犹义门之遗意也。义门陈氏分庄可谓我国历史上规模最大的家族大迁徙,也是历史上唯一由皇帝颁布圣旨并派官员监督分家的家族。

7.道阻落户。苏埠镇白家庵白氏落籍六安颇为意外,白朴孙白溟(八世)两子随母扶父柩自临邑归经六,道梗弗前,遂占籍焉。辛酉(1381年)春,白溟升授山东济南府临邑县令尹。居官政治,克勤克慎,弊革利兴,吏畏民怀。洪武十八年(1385年)岁次乙丑五月十八日卒于官,寿四十有七。继配洪氏,才智贤能,恪守世家谱牍遗像,给取路引,携二孤(长文字应元,次春字应亨)扶夫柩归葬,经六,道梗弗前,遂占籍(上报户口,入籍定居)焉。告给附籍由帖,筑居南门里塘子巷官仓塘地。

(二)迁徙趋势

落户皖西的宗族在元代、元末明初、明中期、明末、清初时期迁入居多。皖西地处安徽西部,与安徽接壤的山东、河南、湖北、江西、江苏皆有宗族迁入情况。外来宗族迁入地理上接近的皖西县域,霍邱县靠北,来自山东枣林岗的较多;舒城除了古徽州府的婺源、休宁、新安、歙县,江西鄱阳、贵溪、临川、瓦屑坝移民也很多;与皖西交界的湖北罗田、黄冈、蕲水、仙桃皆有移民输入。

中国历史上有麻城孝感乡、江西瓦屑坝、苏州阊门外、南雄珠玑巷、山东枣林岗等八大政府移民的出发地或集散地。据文献记载,从洪武三年至七年(1370-1374),官方对凤阳府至少组织过三次大规模的移民。“北有(山西)洪洞老槐树,南有(江西)饶州瓦屑坝”,此二地皆为明初移民基地。山西各地的移民以洪洞县的广济寺为中转站,广济寺又是唐宋以来驿站。中原移民历史上因战乱、政变、灾荒等原因,流布到江西,以江西为中转站再向西南、东南或海外迁徙,江西也因此成为中华民族姓氏族群的集散地。瓦屑坝原是鄱阳湖边的一个古老渡口,后成为明初江右民系向皖、鄂、豫三省移民的集散中心,政府官兵将移民聚集到瓦屑坝,登船遣送至安庆府等目的地。江西填湖广,湖北、安徽超过一半居民的先祖都来自于瓦屑坝。除了瓦屑坝,江西的江州、鄱阳、罗田、婺源、贵溪、临川、豫章、庐陵、星子等地皆有家族迁入皖西,涉及到的姓氏有秦、陈、曹、张、龚、汪、吴、王、高、潘、匡、但、陈、黄、江、涂。据《豫章涂氏家志》记载,安徽省的寿县、六安市、桐城市、霍邱县、潜山县等地的涂姓均是宋淳化年间(990年)由江西分迁而来。山东的移民则以枣林岗为中转站。《霍邱县志·叶集镇》的《台氏族谱》、《金寨县志·江店镇》的《卢氏族谱》都记录了明初至明中叶该地“接受了大批山东移民”。史家在公元1438年对霍邱县统计,移民及其后裔经百年发展已占该县总人口的70%,多来自济宁、枣林岗(寒庄)。安徽省内从古徽州府(婺源、休宁、新安、歙县、黄墩),安庆及潜山、泾县、含山等地迁入皖西。除了政府移民,朝代更替时期政变和战乱频发,许多家族避兵流落他乡。值得一提的是,明朝中期由于土地日益集中和赋税徭役日益加重,农民食不果腹,许多地区出现流民结队流亡。

1.屡迁。许多宗族的迁徙并非一帆风顺,托足于某地后难以维持生计又会继续迁徙直至宜居之地。皖西黄氏、吴氏、余氏、匡氏、龚氏、孙氏、涂氏、聶氏、鲍氏、秦氏、马头许氏始迁后皆有复迁,高氏出现三迁和分徙,汪氏和马氏四迁乃定居。六安《孙氏宗谱》记载:“宋朝时期万登公所出子尚公从黎阳乡草市迁庐州,后从弟节公迁霍山,次龙公之后味蘭公从寿州迁往霍山。万寿公所出老政公支下尚仁公后裔从寿州迁往霍山;元顺帝时期,万登公所出子尚公支下祖荫公与其弟祖英公从庐州前往六安戚家畈等地。万寿公、万登公后裔陆续迁徙,滞留皖西定居的多选择在山区或乡下,且落户在六安市原六安县、霍山县境内的居多;一部分分散在舒城、金寨、潜山、岳西、肥西等地世代繁衍生息至今。”

2.外迁。金寨县文史上记载的“秦、汪、余、谢”四大家族中,秦氏居首位。元朝时秦氏宗族是当地望族,相传从桃岭至双河跨度数华里都是秦家街。明末清初李自成起义反明时,秦氏亥王(农民起义首领)为响应李自成,在桃林乡大牛寨起义血洗秦家街,此时秦氏惨遭灭顶之灾。族人为逃难,纷纷迁徙他乡。清初全国大定后,由首任户长秦璋,在亥王难后广收家族,建立龙祀堂。六安江氏思言(念六公)后代居“方李两坪家道炽昌,言公居三世子孙蕃衍而宗二宗三公之支派各分。良卿公从长房守墓于此,才卿公居英罗,寿卿公居寿春以来迨六霍之左奉吕佐英罗之,明末流寇之惨其逃亡者十之七。”[5]157

六安鲍氏后裔也经历了外迁现象,其分布以六安市为中心,向外延伸至寿县、霍邱、舒城、金寨、霍山、肥西、毫州、滁州、湖北罗田、江西铜鼓、江西宜春、河南固始、云南大理等地。六安山王河涂氏支派繁衍几遍中州,有迁江西婺源,迁潜山,迁皋城,迁合肥,分布于今六安市裕安区、金安区、金寨县、霍山县、舒城县及合肥等地,瓜瓞绵绵。

3.内迁。六安义门陈氏迁霍分支始祖为彦明公,后人“或守旧不迁或居小南门或居河北滩或居迎驾厂,宜公之后迁西河六寨板仓潘家冲,寅公之后迁双山石梁金子山,宥公之后迁青山九公湾管家渡汪家岔,察公之后迁良善铺赵家嶺,富公之后迁草场河大冲日,此原霍迁徙之大略也”[17]40。

霍邱齐王庙刘氏始居于霍邱马店北大山,清康熙年间由先祖刘成迁延至齐王庙(原刘家香店),至今世系才八世。六安刘氏迁徙众多,遍布六霍舒境内。六安王氏必兴公六世孙王廷主迁六安大花坪,十一世孙王金奎和十六世孙王廷亨、王廷利、王廷贞,皆迁霍山。六安潘氏潘正“迁郡城西之始祖也后由郡城西迁百洋铺世业农……选君在同治初由六迁舒卜宅县比之双女墩居焉,有分徙于庐之舒邑六之枣林里”[12]8。

皖西历史上人文荟萃,英杰辈出。西汉文翁创办公学、西汉大司农朱邑、东汉后期周氏家族颇为显赫,周景周忠皆为太尉,周瑜官东吴大都督;魏晋南北朝时何氏家族(庐江郡潜县今霍山县)曾出了十多位正副丞相,三位皇后,四位驸马,至今霍山还有何氏后裔繁衍。传承“慈孝文化”的鲍氏家族迁六近七百年历史,出过乾隆年武科榜眼鲍友智、湖南提督鲍起豹,过世的先人近十万。近代皖西望族有马头许氏、三槐堂王氏、苏埠白氏、涂氏、鲍氏、晁氏支族、黄氏、徐门陈氏,霍邱绿野堂裴氏、怀德堂高氏、刘氏,叶集台氏,金寨韦氏。清末宰相周祖培、名臣涂宗瀛、李肖峰,省政務长裴景福,中共早期杰出将领许继慎,左翼作家蒋光慈,“未名四杰”的台静农、韦素园、韦丛芜等皆出自皖西,受宗族优良文化熏陶,根脉绵延长存。

参考文献:

[1] 姚治中.皖西古代史探索[M].合肥:安徽人民出版社,2002.

[2] 冯尔康.中国古代的宗族与祠堂[M].北京:商务印书馆,2013.

[3] 王俊.中国古代家谱与年谱[M].北京:中国商业出版社,2017.

[4] 吴立德,吴立礼.吴氏宗谱(卷二)[M].1916年三修铅印本.

[5] 江贤禄,江求祝,江求海.江氏宗谱(卷一)[M].2009年九修排印本.

[6] 聂馨五.聂氏宗谱·源流序(卷一)[M].1901年木活字本.

[7] 陈铭珍.义陈宗谱·序(卷一)[M].1998年八修油印本.

[8] 龚大标.龚氏宗谱·舒邑老序(卷一)[M].1916.

[9] 黄克涛.黄氏宗谱·黄氏族谱序(卷一)[M].2017年八修排印本.

[10] 张廷玉.明史·王志传(卷一百三十一列传之十九)[M].北京:中华书局,1974.

[11] 王文俊,王五田.王氏宗谱·族谱总序(卷首)[M].1902年三修木活字本.

[12] 潘大福.潘氏宗谱·序(卷一)[M].1911.

[13] 谷应泰.明史纪事本末[M].北京:中华书局,1977.

[14] 余绍瑞.余氏宗谱·宗谱序(卷一)[M].1906年四修木活字本.

[15] 汪献炳.皖舒乌沙汪氏家谱(卷一)[M].1995年六修排印本.

[16] 秦忠.秦氏宗谱·谱序(卷一)[M].1852年木活字本.

[17] 陈世业.义门陈氏宗谱·老序(卷二)[M].1940年六修铅印本.

[责任编辑:吴晓红]