西南天山巴什苏洪稀有稀土矿地质特征及控矿因素研究

蔡厚安,李顺庭,刘增仁,侯朝勇,裴森龙

(1.有色金属矿产地质调查中心,北京 100012;2.北京矿产地质研究院,北京 100012)

0 引言

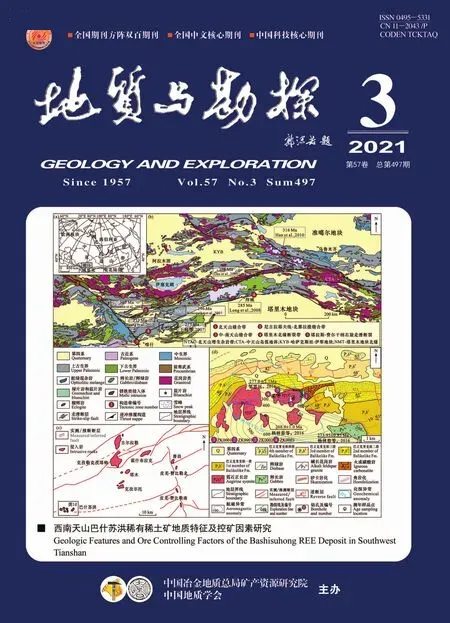

天山造山带位于中亚造山带的南缘(图1a),以托克逊-库米什公路为界分为西天山和东天山,研究区位于西天山南端。塔里木盆地北缘分布着一套碱性岩带,其地理位置东起尉犁,经库尔勒、库车、拜城、阿克苏、乌什、阿合奇,西至阿图什。大地构造位置处于塔里木北缘陆缘活动带,以东西向的塔里木北缘深断裂为界与塔里木地块拼合,即地处哈萨克斯坦板块南缘和塔里木板块汇聚叠覆的西南天山造山带(图1b)。该碱性岩带是我国重要的碱性侵入岩成矿带之一(袁忠信和白鸽,1997)。前人在该碱性岩带内针对区内的构造演化、岩石成因做过大量工作(高俊,1993;杨富全和王立本,2001;张招崇等,2009;黄河等,2010;曹俊等,2013;黄河,2013;邹思远,2016;穆柯,2019)。该碱性岩带是我国重要的稀土稀有矿产地,分布着波孜果尔超大型稀有稀土矿床等众多矿床和矿点(邹天人等,2002;邹天人和李庆昌,2006;刘春花等,2014)。巴什苏洪稀有稀土矿区也位于该碱性岩带内,矿区中心坐标76°32′E,40°06′N,行政区划属阿图什市哈拉峻乡巴什苏洪村管辖。杨林春等(2016)对矿区内的巴什苏洪岩体开展了岩石地球化学和年代学研究;王浩(2019)研究了区内碱性岩副矿物特征。本文以1∶5万矿调工作为依托,以三年的野外调查勘探工作为基础,结合室内研究成果对巴什苏洪稀有稀土矿的地质特征和控矿因素进行综合阐述,为进一步了解区域上碱性岩带特征、成因及形成地质环境提供依据,对区内稀有稀土矿勘探也有一定的借鉴意义。

1 成矿地质背景

1.1 区域地质背景

塔北缘碱性岩带由3条深大断裂控制,形成了受塔里木地块内深断裂带控制的板内型、受塔里木地块边缘深断裂带控制的板边型和受陆缘增生带内的拉张深断裂带控制的活动陆缘型等3种构造类型的碱性岩(徐钰等,1999;邹天人和李庆昌,2006)。研究区紧邻塔北缘断裂带(图1b),区内岩体属板边型碱性岩。

图1 中亚造山带构造示意图与西天山造山带位置(a,据 Yakubchuk,2004修改)、西天山造山带地质图(b,据Gao et al.,2011修改)、西南天山侵入岩分布图(c,据邹天人和李庆昌,2006修改)和巴什苏洪杂岩体地质图①(d)

研究区属塔里木盆地北缘杂岩带的西段。区内分布着一系列的富碱性小岩体(图1c),其分布主要受区域深大断裂控制。其中霍什布拉克岩体-塔木岩体-喀拉多维岩体-克孜尔托岩体-巴什苏洪岩体沿北东-南西向分布,且岩体本身也大体呈北东-南西向展布,受塔里木北缘断裂带控制。普昌岩体、古尔拉勒岩体、克孜勒克孜塔格岩体主要沿南北向分布,受到皮羌断裂的控制(赵仁夫等,2002;施培春,2010)。侵入类型有岩体、岩基、岩株、岩床及岩脉。岩性有超基性-基性碱性岩类、中酸性碱性岩类及酸性富碱性岩类,有些组成复式杂岩体,表现出一套由基性-酸性的岩石组合。部分岩体在晚期还有辉绿岩脉的侵入穿插。

1.2 矿区地质背景

区内主要出露的地层为古生界下二叠统巴立克立克组(P1b),为一套海陆交互相岩石组合,岩性为碎屑岩和碳酸盐岩交互出现,根据岩性可划分为四段,并被巴什苏洪杂岩体侵入。北东-南西向的断裂和由北向南的推覆构造构成了区内的构造格架,区内还发育一些近南北向的次级断裂,将沉积岩地层错断开来。岩浆岩主要为巴什苏洪杂岩体,可识别出四期,其中第一期为中粒橄榄辉长岩体,第二期为中粗粒霓石正长岩体,第三期为火成碳酸岩体,第四期为中细粒碱性花岗岩体。岩体呈圆珠状零星出露,长8 km,宽5 km,面积40 km2,出露面积20 km2,近东西向展布,与区域构造方向一致(图1d)。区内还见有霓长伟晶岩出露,但分布较为局限,且与碱长花岗岩关系密切,未单独作为一期从杂岩体中分出。前人对巴什苏洪碱性杂岩体开展了一系列测年工作,杨林春等(2016)分离了辉长岩和正长岩中的岩浆锆石,经LA-ICP-MS定年的结果分别为274.0±0.9 Ma和268.9±1.0 Ma;碱长花岗岩中岩浆锆石的SHRIMP U-Pb同位素年龄为277.0±2.1 Ma(邹思远,2016),皆为华力西晚期侵入岩。这和区域上报导的侵入岩年龄270~316 Ma也吻合(王超等,2007;Konopelko et al.,2007;Long et al.,2008;Gao et al.,2009;Han et al.,2010;Seltmann et al.,2011)。围绕岩体有一近30 km2的1∶5万水系沉积物综合异常HS-30,异常元素组合为Nb、Y、Zr、P①。本次工作在区内圈出航磁异常一处(图1d)。

2 地质特征

2.1 巴什苏洪杂岩体岩石学和矿物学特征

巴什苏洪杂岩体可识别出四期,各期次相互之间呈侵入接触关系;而杂岩体侵入到地层中,接触部位见角岩化和蚀变(图1d)。野外调查过程中还发现2组相交的后期侵入辉绿岩脉,与成矿无关,未纳入杂岩体之中。

(1)含磁铁矿中细粒橄榄辉长岩体

含磁铁矿中细粒橄榄辉长岩体位于岩体的南东部,呈近东西向展布,与区域构造线一致。该岩体侵入到下二叠统巴立克立克组第一段浅灰绿色薄层状夹灰岩条带泥质粉砂岩、细砂岩中,并引发碎屑岩角岩化(图2a)。同时,作为杂岩体最早的一期,其又被霓石正长岩所侵入,并在中细粒橄榄辉长岩体西部的侵入接触带发现大量的被霓石正长岩捕获的中细粒橄榄辉长岩岩石包体,这与以往年代学成果一致(杨林春等,2016)。

中粒橄榄辉长岩岩石标本呈块状,灰色-灰黑色,中粒结构,主要造岩矿物为辉石Py(约25%)、斜长石Pl(54%),次要矿物为橄榄石Ol(12%),副矿物为磁铁矿Mt、尖晶石Spl等矿物,中粗粒结构,磁铁矿化较强(图2b)。

(2)霓石正长岩

霓石正长岩作为杂岩体的主体,是出露面积最大的一期,整体呈椭圆状产出,其长轴方向为近东西向,与区域构造线一致。其北东部侵入到二叠纪下统巴立克立克组第三段深灰色厚层状微粉晶灰岩、细晶灰岩中,并在接触带引发小范围的硅化和角岩化;北西部侵入到下二叠统巴立克立克组第一段浅灰绿色薄层状夹灰岩条带泥质粉砂岩、细砂岩中,并引发碎屑岩角岩化,未见明显矽卡岩化。其北东可见火成碳酸岩侵入到霓石正长岩的接触带(图2c),接触带可见包裹于火成碳酸岩中的霓石正长岩岩石包体(图2d)。同时,霓石正长岩中北部可见呈东西走向的碱长花岗岩岩脉穿插其中,岩脉一般宽约2~3 m,在北东部与火成碳酸岩接触部位尤为密集,局部可达10~20 m/条;碱长花岗岩岩脉穿插在霓石正长岩之中,两侧常可见钠长石、霓石-霓辉石伟晶岩,可见火成碳酸岩形成时代晚于霓石正长岩。

霓石正长岩标本呈块状,灰白色,不等粒结构,块状构造。主要造岩矿物为碱性长石(60%)、斜长石(5%)、霓石(15%),副矿物有磁铁矿(2%)等(图2e)。

图2 野外露头和显微镜照片

(3)火成碳酸岩

火成碳酸岩主要分布于巴什苏洪杂岩体的北东部,中部和北西部亦有少量出现,呈岩脉/岩墙状分别侵入到霓石正长岩和二叠系下统巴立克立克组第一岩性段之碎屑岩和第二岩性段之灰岩中,岩脉/岩墙的走向为近东西向,与区域构造方向一致。其在以往的地质调查工作中被当成大理岩处理。在一号火成碳酸岩脉中可观察到,火成碳酸岩侵入到霓石正长岩中(如图2c),并在脉体的西北角与霓石正长岩的接触带处可见火成碳酸岩中包含着霓石正长岩的岩石包体;同时在火成碳酸岩脉中部可见其被中细粒含霓石、钠长石伟晶岩以及碱长花岗岩所穿插。

火成碳酸岩以方解石为主,但产出状态与沉积变质成因碳酸岩不同,呈岩墙或岩株,且其与地层和霓石正长岩呈侵入接触关系(图2c),接触界面中还能看到其霓石正长岩岩石包体(图2d);火成碳酸岩体内部常见钠闪石和钠闪石化集合体;除此之外,火成碳酸岩的镜下还能看到硅酸盐岩浆的残留,如被方解石熔蚀成港湾状的霓石等(图2f),这些都证明其为火成碳酸岩,不是由灰岩变质而成的大理岩。区内火成碳酸岩纯度高,白度好,有害元素极低,有成为超大型重质碳酸钙矿的潜力(李顺庭等,2018)。

火成碳酸岩在之前的地质工作中被误认为大理岩,故在以往的地质图中没有表示出来。其呈灰白-白色,块状结构,中细粒-中粗粒结构,主要矿物为方解石(75%),副矿物种类较多,也比较复杂,有铬尖晶石、硫铁矿等,局部可见前一期霓石正长岩中残留霓石(图2f)。

(4)中细粒碱性花岗岩

中细粒碱性花岗岩主要呈岩脉状/岩枝状/岩墙状侵入到霓石正长岩和火成碳酸岩中,常见霓石正长岩包体(图2g),时代晚于霓石正长岩和火成碳酸岩;岩脉/岩枝/岩墙的走向为近东西向,和区域构造线方向一致。灰色碱性花岗岩,镜下观察为中细粒结构,块状构造,主要矿物为碱性长石Af(45%)、石英Q(18%)、斜长石Pl(8%),次要矿物为霓石Aeg(10%)、黑云母Bt(8%)(图2i),副矿物种类较多,比较复杂,有烧绿石、独居石、铌铁矿、易解石等(图2j~q)。

(5)霓长伟晶岩

在碱长花岗岩的侧向常见霓长伟晶岩,其中钠长石、霓辉石常能达到巨晶程度(图2h)。这些都与稀有稀土矿化有关,也是稀有稀土矿的找矿识别标志。霓长伟晶岩岩墙群呈北东东向展布,与区域构造一致,与中细粒碱性花岗岩通过岩石矿物颗粒大小进行区别,界线清晰,显示其是中细粒碱性花岗岩进一步演化的产物。霓长伟晶岩岩墙在东西向上延伸可达2 km以上,整体宽度不大,一般约30 cm或更窄。霓长伟晶岩自身规模较小,且为碱性花岗岩分异演化的产物,本文未将其单独从杂岩体中分出。

灰白色霓长伟晶岩,中粗粒结构,块状构造。主要矿物为钠长石(30%)、霓辉石(30%)、石英(35%)。次要矿物成分较为复杂,通过人工重砂可知,有锆石、磷灰石、碳硅石、锐钛矿、烧绿石、黄铁矿、铌钽铁矿、赤褐铁矿、磁铁矿、钠铁闪石等。其中电磁性的副矿物主要为富铁的铌钽铁矿和钠铁闪石。

2.2 岩石地球化学特征

本次工作在野外地质工作的基础上,系统采集了橄榄辉长岩、霓石正长岩、火成碳酸岩、碱性花岗岩样品研究其岩石地球化学特征。

(1)主量元素

橄榄辉长岩的SiO2含量(质量百分比)为42.26%~53.99%,平均值为49.04%,霓石正长岩的SiO2含量(质量百分比)为60.92%~66.18%,平均值为63.38%,碱性花岗岩的SiO2含量(质量百分比)为63.9%~73.59%,平均值为70.53%;橄榄辉长岩的Na2O+K2O含量(质量百分比)为2.562%~7.16%,平均值为5.18%,霓石正长岩的Na2O+K2O(质量百分比)为9.8%~11.02%,平均值为10.48%,碱性花岗岩的Na2O+K2O(质量百分比)为8.2%~12.66%,平均值为9.95%;橄榄辉长岩的K2O/Na2O比值为0.15~0.48,平均值为0.32,霓石正长岩的K2O/Na2O比值为0.4~1.85,平均值为0.95,碱性花岗岩的K2O/Na2O比值为0.35~1.65,平均值为1.07(图3a)。

从杂岩体硅酸盐岩浆的SiO2含量含量变化、碱度含量变化和K2O/Na2O比值变化来看,从橄榄辉长岩-霓石正长岩-碱性花岗岩变化过程中,岩石酸性程度逐渐变高,碱度含量也逐步升高,并且出现了部分程度的K-Na分离,由从富钠质逐渐转变为富钾质的趋势。

在K2O-SiO2图解中(图3b),辉长岩为钙碱性系列;正长岩为钾玄岩系列,碱性花岗岩大多为高钾钙碱性系列,可以看出从辉长岩到碱长花岗岩,钾含量有增高的趋势。根据AR-SiO2图解(图3c),巴什苏洪碱性杂岩体各岩性几乎都落入过碱性区域,因而巴什苏洪碱性杂岩体为过碱性杂岩体。

(2)稀土元素及微量元素

表1数据说明由橄榄辉长岩→霓石正长岩→碱性花岗岩演化过程中,稀土总量是逐步富集的,至碱性花岗岩时,稀土总量已经很高;而橄榄辉长岩、霓石正长岩和碱性花岗岩轻重稀土比值表明,其皆为相对富集轻稀土、亏损重稀土。火成碳酸岩的稀土总量相对较低,已经接近沉积成因碳酸盐岩的稀土含量水平,数据未列入表中。

从巴什苏洪各期杂岩体的稀土元素配分图可知,橄榄辉长岩整体体现出轻稀土富集,分异不明显的特征;霓石正长岩体现出轻稀土富集,并且出现负Eu异常,已经体现出部分结晶分异的特征;火成碳酸岩体现出2组特征(图4),其中一组受到霓长伟晶岩的混染,体现出略高的稀土总量,而另一组较为纯净的火成碳酸岩,稀土总量较低,而两组数据体现出其总体配分特征相似,且其配分模式与牦牛坪等源岩为幔源岩浆的火成碳酸岩截然不同,更多体现出沉积碳酸盐岩的特征,是一套壳源火成碳酸岩;相对而言碱性花岗岩稀土总量更高,整体呈现出强烈的负Eu异常,但并未发生强烈的轻重稀土分馏,整体呈现出“海鸥式”配分特征,可能与岩浆晚期的伟晶岩以及流体活动有关(图4)。

2.3 矿化、矿体及矿石特征

(1)矿化特征

碱性霓石正长岩侵入于下二叠统巴立克立克组地层中,具轻度高龄土化蚀变,岩体和地层接触部位常见矽卡岩化,蚀变带宽约30~50 m。脉状碱长花岗岩侵入霓石正长岩中,侧向常见霓长伟晶岩,是稀有稀土矿赋矿最佳位置。

巴什苏洪岩体有两种含矿形式;①含稀有-稀土的碱长花岗岩脉,以脉状、网脉状分布,此类岩脉数量多、分布广,且对围岩有浸染矿化作用;②碱长花岗岩和霓石正长岩接触部位的霓长伟晶岩,分布较为局限,但稀有稀土富集,且含量明显高于碱长花岗岩。因此,矿床属碱性花岗岩和碱性伟晶岩复合型矿床。

本次工作分别对辉长岩、正长岩、碱性花岗岩、伟晶岩采集了14件、26件、10件、15件捡块样品分析(表1),其中辉长岩的稀土总量(不含Pm)在(19.73~98.09)×10-6之间变化,平均值为63.79×10-6,Nb含量在(6.84.00~11.8)×10-6之间变化,平均值为9.93×10-6,Ta含量在(0.453~1.12)×10-6之间变化,平均值为0.70×10-6;正长岩的稀土总量(不含Pm)在(100.00~1879.68)×10-6之间变化,平均值为700.92×10-6,Nb含量在(15.1~274)×10-6之间变化,平均值为92.44×10-6,Ta含量在(0.95~22.9)×10-6之间变化,平均值为6.16×10-6;碱性花岗岩的稀土总量(不含Pm)在(571.22~1234.78)×10-6之间变化,平均值为388.63×10-6,Nb含量在(59.9~361)×10-6之间变化,平均值为111.38×10-6,Ta含量在(3.03~21.9)×10-6之间变化,平均值为6.12×10-6;霓长伟晶岩的稀土总量(不含Pm)在(101.90~3990.5)×10-6之间变化,平均值为1344.92×10-6,Nb含量在(26.1~1001)×10-6之间变化,平均值为380.21×10-6,Ta含量在(1.00~58.5)×10-6之间变化,平均值为24.10×10-6。其中霓长伟晶岩样品BSSH-02-01已经超过了原生铌矿床的最低工业品位,碱性花岗岩样品BSSH-02-02和SH-03为边界品位的2~3倍(《矿产资源工业要求手册》编委会,2010)。由此看来,由基性-超基性岩、碱性岩和火成碳酸岩组成的这类杂岩体中,存在稀有-稀土矿化,而目前工作程度更多显示出这种稀有-稀土矿化是和第四期碱性花岗岩及相关伟晶岩有关。

表1 巴什苏洪杂岩体中各类岩石稀有稀土元素含量表(单位:×10-6)

(2)矿体特征

本次工作基本查明巴什苏洪铌钽矿床规模、形态、变化特征。巴什苏洪赋矿岩体为碱长花岗岩脉及侧向的霓长伟晶岩,其侵入在霓石正长岩,呈脉状,局部呈网脉状,厚度多为1~15 m,单矿脉厚度变化不大。产状往北陡倾,倾角多为55°~70°。东西延展近2 km,地表调查有数条厚大矿体露头延伸至第四系覆盖,成矿远景较大。通过大比例尺地质填图、槽探及钻探工程验证(图5),初步圈定第四期碱长花岗岩脉铌钽矿化带,长4000 m,宽1000 m,多数矿(化)体1~5 m厚,有3条矿体达10 m以上。地表出露铌钽矿体21条(图2d),长1950 m,厚40~100 m,Nb2O5平均品位0.018%,估算铌钽资源量超过1万t,达中型规模,具大型远景(刘增仁等,2019)。

图5 巴什苏洪矿区0勘探线剖面图

(3)矿石特征

从巴什苏洪杂岩体的重砂分析及电子探针结果来看,其赋矿矿物以铌铁矿-铌钽铁矿、褐钇铌矿、易解石、烧绿石、铌铁金红石为主,并有大量的独居石。这些都说明,巴什苏洪杂岩体中的铌-钽是赋存在可分选、可分离的矿物中的,以铌铁矿-铌钽铁矿、褐钇铌矿、易解石、烧绿石、铌铁金红石为主的富含铌钽矿物是铌钽的主要载体矿物(图2j~q)。

3 控矿因素及找矿标志分析

3.1 控矿因素

(1)构造带对成矿控制作用

研究区位于木兹都克构造过渡带,该过渡带介于喀拉铁热克断裂-阿合奇断裂之间。其中包含一系列断裂构造,从断裂所处的大地构造位置、断裂带的规模、出露的岩石类型来看,其代表了一组由若干深大断裂组成的断裂带,且断裂带的活动时间较长,其中以晚二叠世为活动高峰期。深大断裂的活动,使得这些超基性-基性岩浆以及碱性岩浆发生活动,从而引发成岩-成矿事件。研究区紧邻塔北缘断裂带,区内岩体属板边型碱性岩。主要控矿构造为板内深断裂带和活动陆缘拉张深断裂带。板内深断裂带为巴什苏洪矿床的岩浆上升通道。岩浆上升后与深断裂有关的一些次一级断裂则是岩浆冷凝结晶的容矿构造。

(2)岩浆岩对成矿控制作用

岩浆热液型稀有多金属矿床的时空分布和成因无疑与岩浆活动有关。区内岩浆活动与成矿之间有某种内在联系,推测其至少在矿源层形成期间提供了部分成矿物质。区内稀土矿床有关的岩浆岩主要是碱性花岗岩和碱性伟晶岩,毫无疑问,这些岩浆岩都属于典型的碱性岩类,是成矿物质的载体。

(3)岩浆分异作用控制岩体内矿化富集

一般说来,这些碱性岩浆岩都呈小岩株或岩脉群出现,且都为全岩株或全脉矿化。但矿化并不均一,常由岩浆结晶分异作用控制着岩株和岩脉内富矿体的分布,如碱性正长岩和碱性花岗岩岩株顶部的钠长岩和钠长花岗岩带特别富集着REE,Nb,Ta,Zr等有用元素,并伴有较多萤石,表明是富含F而贫水的碱性岩浆分异作用控制了富矿体的形成。

3.2 找矿标志

(1)遥感、物化探以及磁异常特征

①遥感:遥感影像中碱长花岗岩脉呈灰白色条带,较易识别,常伴有羟基铁染异常。

②化探异常特点:在1/20万或1/5万水系沉积物化探异常方面,Nb、Y、Zr、Zn和P异常明显,浓集中心衬合较好。

③航磁异常:本次工作在区内及邻区开展了1∶5万航磁和1∶1万磁法扫面工作,成果显示围绕岩体周围出现小的椭圆形磁异常(图1d)。物化探异常值最高地段位于岩株状侵入体顶部的内接触带。

(2)地表特征

①空间分布:巴什苏洪区域上临近塔北缘深大断裂,区内也有哈拉峻断裂和托斯莫断裂穿过,这些断裂活动与引起物化探异常的成矿地质体关系密切。

②岩体特征:野外调查发现岩体出露面积较小,岩性为霓石正长岩和碱长花岗岩,属于典型的碱酸性岩类-碱性花岗岩。

③垂直分带:碱性岩小侵入体具有明显的垂直分带性。

④富集部位:稀有稀土矿物主要富集在岩株顶部霓长伟晶岩及碱长花岗岩内,通常对正长岩围岩有浸染矿化作用。

⑤有用矿物:包括独居石、铌铁矿-铌钽铁矿、褐钇铌矿、易解石、烧绿石、铌铁金红石等。

⑥共生矿物:霓石和钠长石是与上述有用矿物共生的脉石矿物,紫色萤石的出现是寻找稀有稀土矿物的直接标志②。

4 结论

(1)巴什苏洪杂岩体可识别出四期,第一期为中粒橄榄辉长岩体,第二期为中粗粒霓石正长岩体,第三期为火成碳酸岩体,第四期为中细粒碱性花岗岩体。杂岩体各期次之间相互呈侵入接触关系;而杂岩体侵入到下二叠统巴立克立克组地层中,引发不同程度的角岩化和蚀变。

(2)巴什苏洪碱性杂岩体为过碱性杂岩体,且从碱性辉长岩类→正长岩类→碱性花岗岩类呈现出完整的演化趋势。各期岩体中橄榄辉长岩整体体现出轻稀土富集、分异不明显的特征;霓石正长岩体现出轻稀土富集,并且出现了负的Eu异常,已经体现出部分结晶分异的特征;相对而言碱性花岗岩稀土总量更高,整体呈现出强烈的负Eu异常,但并未发生强烈的轻重稀土分馏,整体呈现出“海鸥式”配分特征,可能与岩浆晚期的伟晶岩以及流体活动有关。

(3)矿床属碱性花岗岩和碱性伟晶岩复合型矿床。巴什苏洪岩体有两种含矿形式:①含稀有稀土的碱长花岗岩脉,以脉状、网脉状分布,此类岩脉数量多、分布广;②碱长花岗岩和霓石正长岩接触部位的霓长伟晶岩,分布较为局限,但稀有稀土富集,且含量明显高于碱长花岗岩。主矿体为第四期中细粒碱性花岗岩体,矿体呈近东西向密集脉状,陡倾,分布稳定连续。估算铌钽资源量超过1万吨,达中型规模,具有成为低品位、大范围、中厚度复合型的大型稀有稀土金属矿床远景。

(4)构造、岩浆岩和岩浆分异作用共同控制矿体的形成。找矿标志包括:遥感影像灰白色条带,航磁弱正异常,化探Nb-Y-Zr-Zn-P组合异常,地表碱性花岗岩株产出于深大断裂附近,出现独居石、铌铁矿-铌钽铁矿等有用矿物以及霓石、钠长石等有利共生矿物组合等。

[注 释]

① 新疆地质调查院.2014.新疆1∶5万阿克塔拉等5幅区域地质调查报告[R].

② 国家三O五办公室.2000.塔里木盆地北缘碱性岩带及稀土、宝玉石、金刚石成矿条件研究项目报告[R].