演出艺术学之曲艺学与杂技学的历史与现状

摘要:以“搬演出来”为表现形式的艺术类型可统称为演出艺术,包括音乐、舞蹈、曲艺、杂技、戏剧等。其中,曲艺与杂技的学科建设相对势弱。当代曲艺学萌发于新文化运动,经历了“借势”发轫、教研相辅、夯实基础、学科成形等发展阶段,学科架构可分为曲艺史论、曲艺本体理论、曲艺应用研究及曲艺跨学科研究四大板块,曲艺学科地位的确立与体系化建设是当代曲艺发展的迫切需求。古代杂技往往被囊括于百戏、散乐中。民国时期“杂技”一词逐渐代替“散乐”“百戏”。近现代杂技理论的成长经历了古今过渡、探索沉淀、复苏发展、深化拓展四个阶段,其中魔术理论与魔术教育曾一度超前发展。目前杂技学科体系初步成形,杂技学的创建必要且紧迫。

关键词:演出艺术学;曲艺学;杂技学;历史与现状

中图分类号:J892文献标识码:A文章编号:1671-444X(2021)02-0015-08

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2021.02.003

“演出”一词,早见于汉代《太平经》,形容文章由少及多演化而出。三国时《无量寿经》载:“微风徐动,吹诸宝树,演出无量妙法音声,其声流布,遍诸佛国”。这大概是较早将“演出”与音声艺术相关联的文本。汉代以来,“演出”常以演化而出、演变而来之意用于佛教经文。或因常用“演说”(经法)、“敷演”(妙音)来记叙经文宣讲,“演”的含义也在发生着变化——从推演、陈述、发挥逐渐引申出表演。宋元以来,随着各地勾栏瓦舍兴起,“演唱”“演乐”“演戏”“演剧”“搬演传奇”“搬演戏文”“演艺”等艺术活动愈加繁荣,“演出”与民众生活的联系更加密切。在各类演艺技术日趋体系化的文化氛围中,通过“搬演出来”①将技艺呈现于世的艺术类型性划分渐趋明朗并传衍于今,例如音乐、舞蹈、曲艺、杂技、戏剧等。如对这些以“搬演出来”为表现形式的艺术类型加以归纳,可统称为“演出艺术”,当代也有学者称之为“表演艺术”或“舞台艺术”。鉴于“演出”一词历史悠久、在文献中与上述艺术类型结合度较高,能够体现中华民族的历史文化渊源,兼顾艺术功能、演艺场所等因素,并区别于近现代以来的影视表演,本文择用“演出”来定位上述艺术类型。

演出艺术主要由音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、杂技等艺术类型构成。“演出艺术学”即关于这些艺术类型及相关事物的理论研究的总称。例如日常生活中,演出作品/道具(如乐器服饰等)说明、艺术家介绍、作品风格分析、演出评论、演艺现象解读等,都属于演出艺术学的范畴。当这些研讨对象、方法、途径、成果等逐渐系统化、科学化甚至形成学科化的知识体系,演出艺术学便随之成形。

中外演出艺术中,音乐、舞蹈、戏剧均较早产生,学科地位已在大范围内得到认同,形成了较为成熟、内涵丰富的学科体系;曲艺、杂技为最能体现中国特色的艺术门類之属,相关理论研究初具规模,学科建设亟待推进。在确立学科地位的进程中,对学科理论发展历程的回顾与总结必不可少。本文将梳理曲艺学、杂技学的历史与现状,分析学科发展趋势,期能引发学界对曲艺、杂技学科建设相关问题的思考。

一、曲艺学的历史与现状

“曲艺”,最早见于西汉《礼记》,本意为“小技能”。明末清初文献中“曲艺”与“角抵戏”相对举,方见该词具有演出艺术之意。民国时期,“曲艺”常用于指大鼓、杂技之类。1946 年, 原“北京鼓曲长春职业公会 ”更名“北平曲艺公会”,这是近现代以来首例以“曲艺”命名的行会组织。1949年 7月“中华全国曲艺改进协会筹备委员会”(后发展为“中国曲艺家协会”)在北京成立,确立了曲艺为独立艺术门类,但部分杂技活动也在其职责所属。1953年,“中国曲艺研究会”成立,与杂技名实俱分,标志着“曲艺”正式成为以口语或方言说唱演故事的演出艺术的统称。

曲艺艺术源远流长,多国创承。从历史积淀与艺术种类来看,我国拥有最为悠久、庞大的曲艺家族体系,古今曲艺品类数以千计,现存500余个曲种。古有说唱、诸宫调、词话、鼓子词、弹词、陶真、涯词、覆赚、驭说、货郎儿、鼓词、宣卷等,今有京韵大鼓、西河大鼓、苏州弹词、山东快书、晋北说唱道情、上海说唱、河南坠子、好来宝、藏族《格萨尔王传》说唱、侗族牛腿琴说唱、单弦牌子曲、扬州评话、金钱板、相声、评书、小品等。改革开放以来,中国曲艺发展加大了力度与步伐,已传播到全球近百个国家或地区。

曲艺艺术常以诙谐逗趣的风格面世,说、唱、演是其主要表现手法。其中“演”往往处于辅助地位,但却是各曲种通用的表现技法。与戏剧、影视之“演”不同的是,曲艺之“演”乃本色出演,角色扮演中常见跳入跳出、一人多角。“说”是曲艺的重要表现手段,故有“说为君,唱为臣”“七分话白三分唱”等说法。曲艺之“唱”有吟唱、说唱、韵颂等形式。较之同有“唱”的音乐、戏曲类演出艺术,其特点在于音调往往具有鲜明的地方/民族语言特色,唱词口语化,夹叙夹议,多有即兴创作。根据说与唱的结合方式,曲艺往往又分为以下五大类:1.徒口演说类;2.演唱类,多以鼓、板、琴为伴奏;3.有说有唱类,通常也有鼓、板、琴为伴奏;4.似说似唱类;5.歌舞说唱类。

面对如此厚重、繁茂、专业的曲艺艺术,曲艺学的确立与学科的体系化建设是当代曲艺发展的迫切需求。关于曲艺的论述,正如侯宝林在著作《相声溯源》中所云:“可证之史较短,可溯之源却很长”。早在先秦时期,文献中即已出现类似曲艺的优人讽谏、滑稽表演。汉代《逸周书》所记战国《成相篇》往往也被视为早期说唱艺术。但曲艺信史在唐代敦煌文书发现后方得以确立,其后历代正史与笔记杂录中或有谈及。这些文字记录着曲艺的内容与形式、曲种源流、流派风格、演出场所、用途习俗等信息,尽管不足以形成具有学科规格的“曲艺学”,但其史论价值不可否认。

真正具有“曲艺学”意义的论著萌发于新文化运动。历时百年,当今我国曲艺理论知识体系与方法论已初具学科规模,其学科专业设置与系统建设仍在求进、探索之中。纵观现当代中国曲艺研究发展历程,可分为以下几个阶段:

第一阶段,20世纪上半叶,“借势”发轫,多方并进。

该时期“曲艺”概念尚未明确,曲艺艺术与文学、音乐、戏曲、民俗等交织在一起。新文化运动促进了学术思潮的整体更新,各领域中旁及曲艺的研究“借势”发轫。这些研究为曲艺独立奠定了理论基础,在某种程度上也是日后曲艺理论借助多学科方法进行研究的萌芽。

文学领域的俗文学、话本小说等与曲艺说唱存在交集,“讲唱文学”“说书”等曲艺类型的考究随之兴起,郑振铎《插图本中国文学史》中弹词、宝卷、平话等曲艺类型,首次将曾被轻视的曲艺艺术与文学现象并举。带唱的曲种与音乐关系密切,在音乐研究中往往被归至俗曲一类。1930年代以来,俗曲著述陆续增多,《中国俗曲总目稿》《北平俗曲略》中收录了大量曲种,关于大鼓、弹词、子弟书等曲种的专著也相继问世。戏曲研究中,《宋元戏曲考》(王国维,1913)、《古优解》(冯沅君,1944)等对戏曲与说唱的关系有所辨析。民间礼俗是曲艺生存的文化空间,民俗研究中,《江湖丛谈》、张次溪“天桥”系列调研等收集了大量曲艺史料,记录了诸多行当“内情”,参考价值颇为可观。

第二阶段,20世纪50—60年代,教研相辅,探索开拓。

学科建设和发展程度往往以学术成果和专业教育的水平为阶段性标志。在“曲艺”的概念与范畴确定后,我国当代曲艺研究在20世纪中叶启程。

1950年代,《曲艺谈》《曲艺论丛》《曲艺论集》等文集出版,叶德均《宋元明讲唱文学》、孙楷第《论中国短篇白话小说》(后更名为《俗讲说话与白话小说》)、陈汝衡《说书史话》等专著面世。1960年代,中国曲艺工作者协会组织编写的《鼓曲研究》《曲艺音乐研究》和《快书、快板研究》等著作相继印发,作为独立艺术门类的曲艺研究初步展开。1940—1960年代,老舍发表了数十篇曲艺论文,其以“通俗”为关键词之一的观点对中国曲艺的现代转型与曲艺观的构建具有先导意义,这些文章与老舍的曲艺作品于1982年被收录于《老舍曲艺文选》中。

曲艺传承多以口传心授为主要方式,专业学校教育在20世纪60年代才正式起步。1955年河北省曲艺学校创办,现代意义的曲艺专业教育由此发端。在此后的曲艺教育发展过程中,曾任国务院副总理的陈云发挥了积极的推动作用。1962年成立的苏州市评弹学校(1980年更名苏州评弹学校)和1986年在天津开设的中国北方曲艺学校都是在陈云提议下创办的,至今仍是学校曲艺教育的中流砥柱。

第三阶段,1980年代,夯实基础,研讨推进。

该时期学界对曲艺学建设的行动与呼声可谓紧锣密鼓,步步为营。在全国性曲艺普查基础上,曲艺本质论、史论及曲艺音乐、表演、文学、民俗等方面取得宏观性研究成果;苏州评弹、相声、东北二人转、数来宝、山东快书、河南坠子等常见曲种以及曲种音乐研究收获较多;少数民族说唱艺术、曲艺美学等逐渐进入研究视野。

1980年,相声表演艺术家侯宝林与汪景寿、薛宝琨合著的《曲艺概论》出版,概述了北方曲艺品类的历史源流、写作规律和艺术特色,对曲艺基本理论与教材建设具有奠基意义。同年,文化部、中国曲协联合发出《关于收集整理曲艺遗产及曲艺史料、资料的通知》。1982年《中国大百科全书》“戏曲曲艺”卷编纂过程中完成了对各地曲艺艺术的第一次普查,学界对我国曲艺历史与现状有了基本认知。次年该著出版,书中关于宏观曲艺史的研究也具有开创意义。1984年,中国曲协召开曲艺评论工作座谈会,河南民俗学者任骋提出建立曲艺学的设想。随后任骋、张紫晨先后发文《关于“曲艺学”的思考》《关于建立“曲艺学”的信——复任骋同志》,系统论述了构建曲艺学的学理问题。1986年我国唯一的国家级曲艺研究学术机构中国艺术研究院曲艺研究所成立,出版了第一部中国曲艺通史性著作《说唱艺术简史》、曲艺美学著作《王朝闻曲艺文选》,并具体承担是年启动的“中国曲艺志”的组织、编纂、审定等工作。次年中国曲协召开曲艺理论座谈会,会上在曲艺本质、发展趋势等方面具有开创性的研讨成果至今仍有一定参考价值。

第四阶段,1990年代至今,著述积淀,学科成形。

1990年代,曲艺研究仿佛进入短暂的沉思期,以待厚积勃发,出版的著述相对较少,但学科发展规划方面仍不乏亮点。较有代表性的著作有《中国曲艺史》《中国曲艺·杂技·木偶戏·皮影戏》等。1992年,李心峰在《艺术的自然分类体系》中明确提出应将曲艺纳入中国特色现代艺术体系,并着重论证了曲艺作为艺术学科门类的必要性与可行性,对新时期曲艺学建设具有理论推进意义。

在前期工作的铺垫下,21世纪以来,曲艺研究逐渐进入教学、科研相辅相成、互为促进的发展阶段,一批具有学科奠基意义的科研成果陆续问世,有力推动了曲艺教育和研究,曲艺高等教育教材的编写工作渐入正轨并加速发展。2005年,姜昆分别与倪钟之、戴宏森主编的《中国曲艺通史》《中国曲艺概论》出版。两著一史一论,全面介绍了由古而今中国曲艺的发展历史,提出曲艺本质、曲艺文学、曲艺音乐、曲艺表演、曲艺民俗“五论”系统。同期,多地開设曲艺高等教育,培养从中专到博士多个层次的曲艺演出、研究人才,通过教学实践夯实曲艺学科的基础建设。

近十年来,随着艺术学升格为门类艺术、曲艺述论的积淀,呼吁在艺术学门类下设立曲艺学一级学科的浪潮层迭而起。2011年,29卷《中国曲艺志》编竣,该丛书通过对多地数百个曲种的考察分析和史料考订,廓清了曲艺研究的基本轮廓,标志着中国曲艺理论体系基本建成。同年,艺术学从一级学科提升为门类学科。就此之势,2012年以来,摆正曲艺地位、重视并加速建设曲艺学科、形成中国特色曲艺学科体系的呼声日渐高涨,仲呈祥、姜昆、刘兰芳、董耀鹏、李心峰、吴文科等专家学者多次为建设曲艺学发声。在2015年首届全国高等院校曲艺教育论坛上,与会者集体发出“建设曲艺学科,加快培养曲艺人才”的倡议,成立“全国高等院校曲艺教育联盟”。此后连年举办曲艺论坛成为惯例,以此促进曲艺教学与科研。2021年,吴文科、籍薇在两会中对曲艺学、曲艺教育建设提出议案,着力推动曲艺传承与发展。

十年来,中国曲协陆续启动了全国曲艺名家风采工程、民族曲艺保护工程、曲艺创作精品工程、曲艺专家名家创作示范工程等具有建设性、奠基性的工作,出版曲艺名家风采系列丛书、《中国非物质文化遗产曲艺类名录纪实》等专著,并与辽宁科技大学联手打造曲艺系列教材,卓有成效地推动了曲艺学的成形,促进了曲艺多元化局面的形成。相关著述既有曲艺文选、名作鉴赏、曲种研究、地域性曲艺研究,也有创作技法、经典理论、曲艺产业等议题,研究对象立足当下,纵贯古今,并从国内扩展到国外。2019年姜昆、董耀鹏主编的《东北亚说唱艺术散论》出版,这是国内首部跨越国界并以统一的艺术标准考察、探讨国内外传统说唱艺术的区域曲艺研究著作,具有一定“曲艺地理学”的意义。

学科建设方面,曲艺文献研究与学科架构等方面取得显著进展。2014年《中国历代曲艺作品选》出版。该著汇集由唐至清历代曲艺经典作品,梳述了主要作品的曲种、曲本、源流。曲种涉及敦煌变文、词文、话本、俗赋,宋元话本、诸宫调,明代话本、宝卷、时调、道情,清代弹词、单弦、话本、南音等,对曲艺史研究与创作颇有参考价值。2016年董耀鹏在《关于建设中国曲艺学学科体系的构想》中提出以曲艺学、曲艺史、曲藝文学与创作、曲艺表演、少数民族曲艺“六分支”构建中国曲艺学学科体系,并提出曲艺高等教育建设方案。2020年底,中国曲艺家协会与辽宁科技大学合编的首批高校曲艺本科系列教材完成出版,历时8年。《中国曲艺发展简史》《中华曲艺艺谚艺诀和专业术语》《中华曲艺书目内容概览》《中华曲艺图书资料名录》《中国曲艺艺术概论》《评书表演艺术》《相声表演艺术》《快板表演艺术》《山东快书表演艺术》《苏州评弹表演艺术》《全国少数民族曲艺艺术》《国外学者论中华曲艺》12本教材的问世对曲艺学学科建设具有里程碑意义。从教材建设来看,曲艺学蓝图中涉及曲艺史、曲艺本体、曲艺基础理论、曲种表演体系、曲艺资料以及少数民族曲艺艺术等分支领域。其中《中国曲艺艺术概论》分曲艺本体、曲艺形式、曲艺创作、曲艺观众、曲艺作品、曲艺表演、曲艺音乐、曲艺审美八章阐述曲艺艺术,为曲艺学学科架构提供了新思路。

在曲艺学人的共同努力下,曲艺学科体系在基础研究层面已有基本框架。但面对浩瀚的曲艺曲种、深厚的曲艺历史、多彩的曲艺文化,曲艺学在宏观视野下的整体架构尚有待补充、开拓。“前车之鉴、后事之师”。立足曲艺艺术自身特色,借鉴相关学科,例如音乐、戏曲、文学、民俗等,特别是同门类学科中较成熟学科的体系结构及建设方案,宏观架构学科体系,或可加速曲艺学走向成熟。在此,我们将曲艺学分为曲艺史论、曲艺本体理论、曲艺应用研究及曲艺跨学科研究严格意义上的曲艺跨学科研究与前三种类型有所重叠,例如曲艺史学、曲艺教育学等。综合各分支学科在学科体系中的地位及自身更偏重的学科属性,此处曲艺跨学科研究默认为不包括上述类型所含分支学科。四大分支。

曲艺史学,关于中外古今曲艺历史的研究,涉及中外曲艺史、曲艺文献学、曲艺考古学等领域。研究体例方面,除常规的通史、断代史外,还可有曲艺曲种史、区域曲艺史、民族曲艺史等多种专题史。曲艺曲种史中,以美学特征分又有“三大类”[1]:说书史、唱曲史、谐谑史;按话语形态分有“四大类”[2]:散说史、叙唱史、滑稽史、韵颂史;按艺术形式分,有评书评话史、快书快板史、相声史、大鼓史、弹词史、牌子曲史、琴书史、道情史、杂曲史、走唱史等。区域曲艺史,根据曲艺曲种色彩区划分的曲艺史研究,例如:北方评书史、南方弹词史、东北亚说唱史等。

曲艺本体理论,关于构成曲艺艺术本身的一切要素及曲艺形态与类型的学问。包括:关于曲艺所用方言土语、民族语言之特色与规律的曲艺语言学,研究曲艺曲本的曲艺文学,探讨曲艺唱腔和伴奏的曲艺音乐学,研究二人转、莲花落、二人台、陕南花鼓、莱派尔等曲种的舞蹈艺术的曲艺舞蹈学,关于曲艺角色扮演、表演技巧与规律的曲艺表演学,研究评书、相声、小品、弹词等具有固定的组织名称、典型的曲艺形态、规范的表演程式的曲艺种类的曲艺曲种学,综合研究曲艺本体要素以探寻其发展与审美规律的曲艺形态学等。

曲艺应用研究,以曲艺实际问题、实时现象为研究对象,是具有实践性的研究领域,多为跨学科研究。例如曲艺评论、曲艺教育学、曲艺传播学等。面对当今多层次发展、向着体系化方向建设的曲艺教育,曲艺教育研究当与之相适,形成分支学科,探讨并揭示曲艺教育的规律与特征,以理论指导实践。新时代,缤纷的曲艺文化(现象、思潮和流派等)与大众生活密切交互,亟待具有科学辩证性、学理性的曲艺批评同步跟进,以帮助观众解读作品、鉴定作品的社会价值与艺术价值、保障并促进曲艺艺术健康持续发展。

曲艺跨学科研究,关于曲艺文化现象的跨学科理论研究。曲艺艺术生长于人文社会环境之中,与诸多领域存在交集,这些“交集”往往影响着曲艺的发展脉络与艺术特征的形成,其中的原理与规律值得探究。相关学科例如曲艺美学、曲艺人类学、曲艺民俗学、曲艺地理学等。

二、杂技学的历史与现状

从角抵、曼衍之戏到百戏散乐,被誉为“东方人体文化中的活化石”的中国杂技艺术已有两千多年的信史。然而,由于史上的杂技艺术多被囊括于“散乐”“百戏”之中,“杂技”概念的确立经历了漫长的演化。当代杂技理论研究相应晚生,杂技学的确立仍在推进之中。

古代关于杂技的记载往往见于正史“乐志”与笔记杂录。《史记》中战国时期即有角抵、弄七剑、五剑的记载。秦代这些技艺被称为“曼衍之戏”。汉代,高絙、吞刀、履火、寻橦等曼衍之戏演化为“百戏”,可见杂技是百戏的主要组成部分。《魏书·乐志》载太乐、总章、鼓吹乐官“增修杂伎”,负责“造五兵、角抵、麒麟、凤皇、仙人、长蛇、白象、白虎及诸畏兽、鱼龙、辟邪、鹿马仙车、高絙百尺、长趫、缘橦、跳丸、五案以备百戏”。“伎”通“技”,杂伎即杂技,也指承载杂技之人。那么“杂伎(技)”在三国时已可作为百戏之类演出艺术的泛称,杂技之“杂”更加突出,其范畴与雅乐、宴乐、鼓吹乐等乐制的分化也彰显出来。南北朝时期,“散乐”成为百戏的另一说法,其覆盖面扩大。元明以来这些演艺类型又有“杂耍”“把戏”之说。但历代文献中每谈及杂技之类,更多使用的还是“散乐”“百戏”。这种情况一直延续到清代。整体来看,古书中谈及散乐百戏的功能属性、节目名称、历史源流、发展演变、演出内容与形式、社会评议、杂伎轶事等,在记述的同时也常夹杂着作者的观点与论辩,兼有史论与现象评论的意义。

近现代以来,根据杂技理论的阶段性特征,其发展历程可分为以下四个阶段:

第一阶段,民国时期,古今过渡。

民国是古代文化向现代转型的重要时期,相应也是“杂技”代替“散乐”“百戏”,并在概念上从技术手法兼艺术类型转向偏重后者的过渡时期。

1929年出版的《武术汇宗》“中篇·器械学”中,“杂技概说”一章介绍了12种暗器护身之法及点穴、轻功,这里的“杂技”重在技术。次年“杂技”作为教育术语被收入《教育大辞书》中,释义为“各种游戏之技术”[3]。尽管该词条引据古文以正来源,但强调“技术”的“杂技”作为艺术类型的意义仍不明确。1935年,以杨荫深所著《中国游艺研究》的刊行为标志,古之散乐百戏与今之杂技完成了历史性的概念“交接”,而千余年间同在散乐百戏名下以致概念范畴长期交织在一起的杂技与说唱被区分开来,从而也为“曲艺”的确立奠定了理论基础。该书梳理了杂技的演变历史,专设“杂技”一章,精要分析了杂技与戏剧、说唱及武术的区别,指出杂技以动作表演技巧供人娱乐的属性特征,下分蹴鞠打毬、角抵相扑、鱼龙曼衍、上杆走索、杂手艺、幻术、禽兽鱼虫戏、斗戏等八个小节展开阐述,是較早对杂技进行分类的著作。这部民俗艺术专著的出版具有历史节点意义,其学术价值颇受当今学者重视,近三十年曾三次再版。但或因时代条件所限,该著在当时的学术界影响平常。1938年,张可、史轮、醒知合著的《杂技》出版,这是自古以来较早以“杂技”为主题的专著。作者将“杂技”界定为街头艺术“杂耍”,但主要记述的却是快板、大鼓、相声等曲艺类型,并未收入真正意义的杂技。可见杂技与说唱的区别与联系仍未得到广泛认知。

民国时期,杂技艺术理论中较为突出的领域是魔术研究。甚至可以说该时期的魔术研究是超前发展、一枝独秀的杂技理论分支,不仅有近乎体系化的魔术理论成果,还有教学讲义、专业期刊乃至魔术学校、研究社等,省立学校中也曾设魔术课程。尽管研究深度不一,但从魔术技法、魔术科学、魔术教育、魔术师传记,到魔术民俗、中外魔术史、世界魔术甚至魔术人类学、魔术哲学、魔术心理学等,其研究对象涉及多个领域,有分别面向儿童、青少年、魔术爱好者、专业魔术师等不同人群的专著,著述类型既有本土原创也有翻译著作。

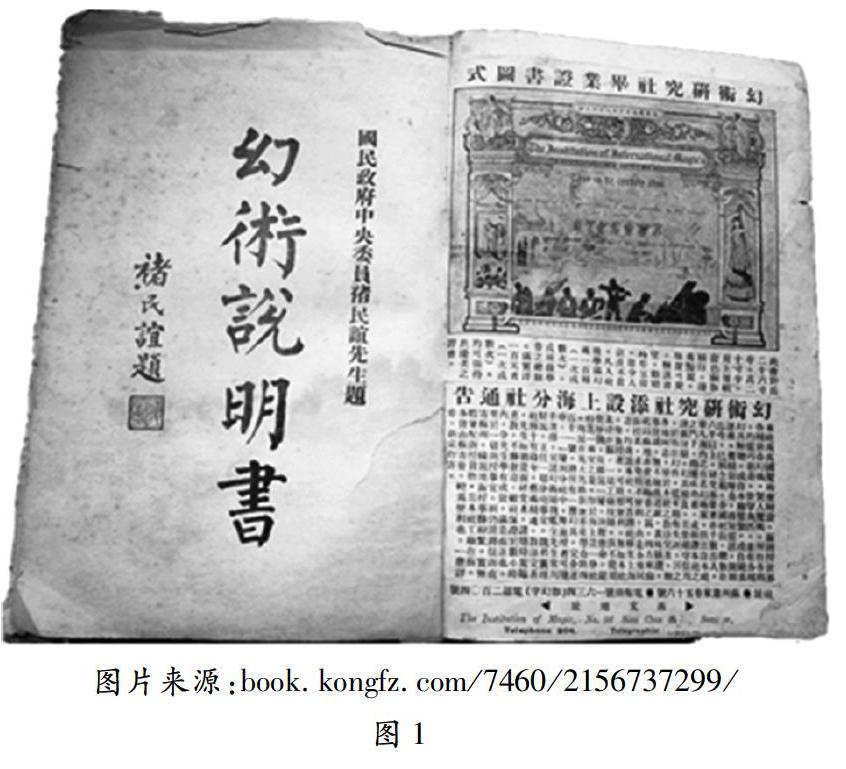

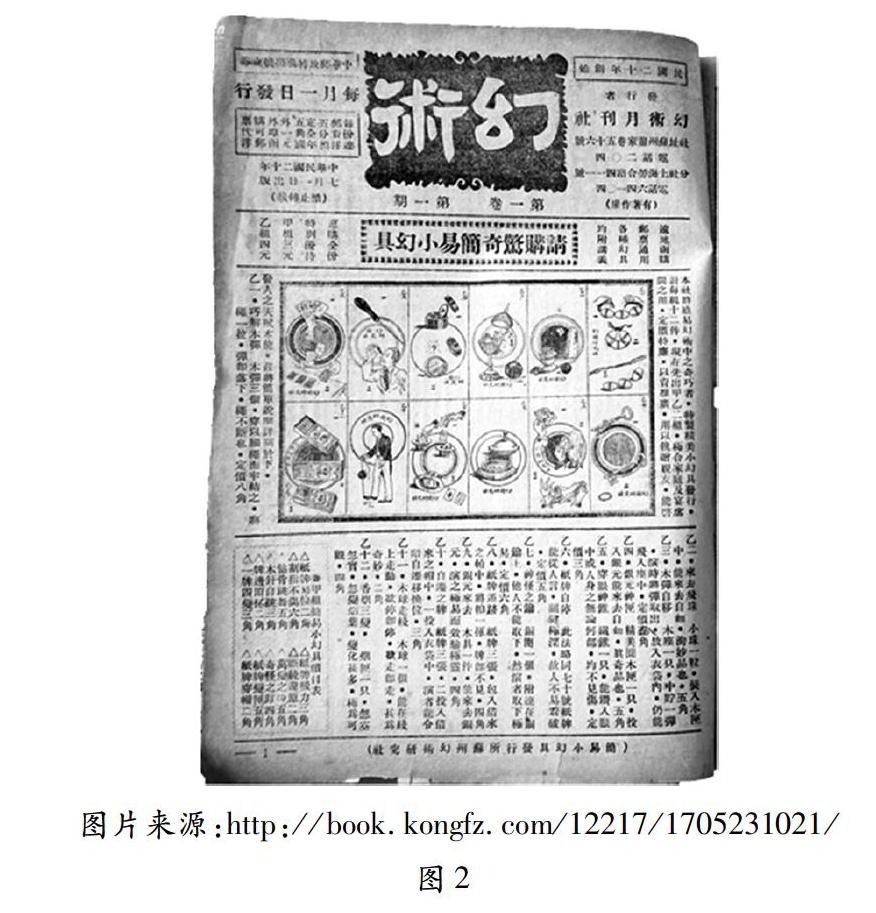

魔术旧称幻戏、幻术、戏法等。古代幻术在杂技四大类(幻戏、优戏、马戏、把戏)中地位显著,如《旧唐书》云“大抵散乐杂戏多幻术”。1914年魔术家吴恩淇在苏州创办了民国最早的幻术研究社,其后全国各地多家幻术研究社陆续成立。有的社团通过报刊广告对魔术社的各项活动进行宣传,包括期刊征稿与发行、征收免费函授学员、售寄魔术道具与讲义等,他们采用面授与函授两种方式进行教学,并出版了系列魔术专著、讲义、期刊等,例如具有教材性质的《幻戏讲义》(1920)、《幻术说明书》(1921)(图1)、首本魔术专业期刊《幻术月刊》(1922年创刊),开创了中国近代魔术教育之先河。其中最有影响的是苏州幻术研究社。1921年万国魔术协会在美国成立,吴恩琪主持中国分会工作。他将苏州幻术研究社附设于万国魔术会,开设课程有100课之多,各地函授学员有3万之众,1931年创刊的《幻术》也是当时影响力最大的期刊(图2)。此外,1916年顾鸣盛所著近代首部魔术专著《魔术大观》出版,书中按科学原理、表演场所、表演道具分类讲解魔术表演技法,颇具先导意义。

图片来源:book.kongfz.com/7460/2156737299/

图1第二阶段,20世纪50—70年代,探索沉淀。

1950年周恩来总理定名的首例国家级杂技艺术表演团体——中华杂技团成立“中华杂技团”于1953年更名为“中国杂技团”,2006年改制为“中国杂技团有限公司”。 。这标志着“杂技”概念就此确定并获得官方认同,开始在全国范围内推行使用。在杂技艺术走向繁荣的同时,当代杂技理论研究逐步成长起来。

图21950年代,在“百花齐放,推陈出新”的文艺风潮中,继承传统并大胆创新的杂技艺术日渐蓬勃,从“江湖地摊”走上国际舞台。杂技研究成果也在1950年代中后期迎来了新中国成立后最初30年间唯一的小“高峰”,陆续有十余种杂技专题图书面世,中外杂技艺术交流的历史与现状及外国杂技艺术逐渐进入学人视野,杂技与数学、物理、化学等趣味小专题在自然科学读本中萌生。1951年张次溪《人民首都的天桥》即将曲艺和杂技分述,在形式与内容上理清了二者的范畴,颇具开创意义。1956年金穗画作36图连环《杂技艺术表演》是建国以来较早的电影版画册。《杂技艺术锦集》(1958)、《中国杂技艺术》(1959)介绍了数十种常见杂技节目的艺术形象与特点,节目名称既有传统也有新编。1957年上海文化出版社创办辑刊《游艺》,设“杂技魔术”专栏,这是我国当代首个杂技理论公共平台。1950年代的魔术研究产量在整个杂技理论界仍较为突出,其发展趋势呈枣核状,在1954年、1955年出现新的高潮,但内容与题材方面的突破性略显逊色。

在短暂的小“高峰”之后,1960—1970年代,杂技理论研究进入了漫长的近乎沉寂的状态,相关著述屈指可数,其年产量未有超过1956年者。但所幸的是,为数不多的论著中不乏新的研究视角。1975年高源的《看杂技 学力学》将双爬杆、舞流星、花缸等杂技作为特殊的运动项目进行力学分析,是我国较早将除魔术以外的杂技表演与科学原理相结合的专著。

整体来看,新中国成立后最初30年间,杂技理论研究涉及中外杂技史、杂技交流史、杂技本体、杂技批评、杂技美学、杂技科学等方面,尽管有种种原因导致整体发展速度失衡,研究层次多在基础起步阶段,缺乏深入、体系化的研究,却也是学科建设过程中一个必不可少的探索、沉淀的阶段。

第三阶段,20世纪80—90年代,复苏发展。

1978年,在改革开放浪潮中,杂技理论研究逐渐进入复苏期。1980、1990年代,随着1981年中国杂技家协会的成立,杂技艺术迎来新的生机,其理论研究很快奔向了产量超越1950年代的第二次小“高峰”,学术价值逐步提升,部分奠基之作陆续面世,杂技通史、断代史、人物、教材、画册、地方杂技志、杂技美学、杂技音乐、杂技与舞蹈、杂技与戏曲、杂技文献、古今中外杂技角色、当代杂技及期刊建设等方面都取得新的进展。

中国杂技家协会成立之年,《杂技与魔术》创刊。这是建国以来首个杂技理论争鸣的国家级专业平台。同年,孔令仪著《杂技训练基础知识》出版,首次将訓练技术作为一门科学专门著述。画册是杂技图书的特色种类之一,建国初期即曾出版数本画册,但较之精彩的图片,文字说明大都较为逊色。1982年,王正保编著的《中国杂技艺术》面世,是较早使用中英文双语介绍杂技节目的彩板画册。1983年全国杂技创新座谈会举办,这场规模空前的理论研讨会在杂技创新、派别、技术、中国化等方面收获了一些具有创建性的见解。同年,来自魔术世家的傅起凤、傅腾龙姐弟合著的《中国杂技》及具有断代史特征的《延安时期的杂技艺术》(李志涓著)出版。前著较为系统地研讨了从远古到当今的中国杂技艺术。1989年,姐弟二人再度联手完成《中国杂技史》,以杂技艺术本体特征为主线对中国杂技发展史与现代杂技艺术的崛起作出了新的阐释。两部著作至今仍是杂技学界的权威性著作,在中国杂技理论史上具有标志性意义。此外,1980年代面世的著作还有《中国魔术》(曾国珍、杨晓歌,1981)、《中国新文艺大系·杂技集·1949—1982》(夏菊花主编,1988)、《杂技美的探寻》(唐莹,1989)、《唐代音乐舞蹈杂技诗选释》(傅正谷选释,1991)、《杂技魔术丑角》(傅腾龙,1995)等。

该时期杂技教育也取得突破性发展。教育模式从传统的口传心授扩展至与学校教育并举,相继有河北吴桥杂技艺术学校(1985)、上海市马戏学校(1989)、河南濮阳杂技艺术学校(1992)、北京市杂技学校(1998)、遵义市杂技艺术学校(2000)等五所杂技中等专业学校成立,部分艺术学校增设杂技专业,为科学化、专业化的杂技人才培养与学科体系建设提供了实验与实践平台。相应地,杂技专业教材陆续面世,例如丁树云、程伍伢编著的《杂技艺术教程》(1990)。同期,杂技高等教育也进入探索阶段。1986年沈阳体育学院的杂技教师大专班,1997年河北省师范学院的杂技编导大专班,将杂技教育推上了新的历史高度。

第四阶段,进入21世纪以来,深化拓展。

历时半个多世纪的积淀,自1990年代始,杂技理论成果产量呈递增趋势发展。进入21世纪,论著数量增势渐长,年产量曾一度数以千计。近二十年,杂技史、杂技教育、杂技美学、地方杂技志、杂技评论等领域有更为专业化的深入研究,吴桥杂技现象备受关注;杂技研究论域扩展至杂技剧、杂技非物质文化遗产、杂技产业、杂技流派、杂技服装、杂技与竞技、杂技人类学/民俗学/社会学、杂技艺术院团发展、杂技作品著作权等领域。因此,回顾百余年间杂技理论的发展,真正意义上的高峰实际发生在21世纪。也正是在这二十年间,杂技理论开始向着体系化方向迈进。

在诸多杂技议题中,早在20世纪80年代“杂技之乡”吴桥即为学界关注。21世纪以来,吴桥杂技研究初具规模,并受到海外学者关注,研究内容涉及地方杂技志、杂技非遗、杂技人类学/民俗学/社会学、杂技服装等领域,例如《国家力量与艺人再造——吴桥杂技学童群体研究》(王立芳,2013)、《吴桥杂技口艺》(刘恩合主编,2015)、《吴桥杂技与艺术研究》(木之下章子,2019)等。

近年来,杂技理论研究开始在总结、回顾中寻求发展路径,并在中国杂协的引领下、在多次论谈与培训中探索体系化构建。2017年,中国杂协编著的《中国杂技艺术院团发展纪略》出版,首次以90家杂技院团为研究对象,较为全面地回顾了其发展风貌。两年后中国杂协启动《中国杂技研究文丛》十部书稿的出版工作,其中既有经典著作再版,也有对杂技发展的思考与展望。2020年,郭云鹏著《中国杂技艺术发展报告》出版,多方位盘点了2012—2018年间我国杂技发展趋势,对杂技艺术健康、持续发展具有一定参考价值。

二十年来,在杂技专科教育持续推进过程中,杂技学科与教材建设需求度与日俱增。2017,教育部组织调研并编写的《杂技行业人才需求与职业院校专业设置指导报告》出版,分析了行业现状与发展需求,对于杂技教育系统规划的进程具有推动作用。2019年,中国杂协发布《中等职业学校杂技与魔术表演专业杂技专业课教学指导意见》,提出了杂技教学与教材编写的标准,对于杂技教育具有引领意义。

结语

根据杂技理论既有研究成果与杂技艺术的自身特色,按杂技类别划分,杂技学有幻戏(魔术)、优戏(滑稽)、马戏(驯兽)、把戏(人体技巧)于平在《中国杂技艺术的发生、演进、类分与美化》(《艺术百家》2011年第2期)中将杂技分为上述四类。关于杂技分类的辨析,参见《“戏”而生艺——中国杂技艺术纵横观》(张月《吉林艺术学院学报》2019年第3期)。 四方面的研究分支;按学理划分,杂技学有杂技史、杂技理论、杂技评论与杂技跨学科等领域。其中,杂技理论研究包括杂技创作、杂技表演艺术、杂技编导等领域。杂技之“杂”决定了杂技学必然与跨学科研究密不可分。与其他演出艺术学不同的是,杂技本体理论即以跨学科研究为主要组成。例如杂技与科学(含杂技力学、生物学、人体解剖学、生理学、心理学等)、舞蹈、体育、戏剧等。杂技跨学科研究则有杂技美学、杂技教育、杂技非遗、杂技人类学/民俗学/社会学/地理学等。

从研究成果来看,史论评俱存的杂技学已然存在,并初步形成体系化建制。但较之厚重而瑰丽的杂技艺术,杂技理论建设仍相对滞后,且尚未列入学科名录。面对迅猛发展的国际杂技艺术,在高素质人才培养、杂技艺术创新与民族特色的彰显等方面,高等教育的短板对我国杂技艺术进一步发展形成阻碍。作为两千年历史积淀与民族精神风貌的承载者,杂技艺术所传递的中国形象、中国声音与中国气派需要更加系统的阐释与说明。作为享誉全球的“世界杂技大国”,我国文艺术与教育界肩负着推进杂技艺术发展、落实杂技理论建设双重历史使命。作为中国艺术体系中独具特色并与其他艺术类型比肩的基本艺术种类,杂技学的创建合理、必要且紧迫,杂技艺术应有学科地位的确立与高等教育建设刻不容缓。

参考文献:

[1]吴文科.中国曲艺通论[M].太原:山西教育出版社,2002:116.

[2]姜昆,戴宏森.中国曲艺概论[M].北京:人民文学出版社,2005:38.

[3]唐钺,朱经农,高觉敷.教育大辞书[M].北京:商务印书馆,1930:1629.

(责任编辑:杨飞涂艳)