洛阳耆英会“水很深”

刘兴国

北宋神宗熙宁元丰年间,西京洛阳聚集了一批因反对新法而闲退于此的耆宿大臣,人数相当可观,领袖人物为司马光、文彦博、富弼。该文人群体自称为“洛社”,经常聚会酬唱。

饭局这种东西,文人最喜欢了,能吃能喝能写诗。而且在洛阳开中老年饭局,是有传统的。他们是在模仿唐代白居易在洛阳办的“香山九老会”。白居易搞聚会,就是要写写诗吃吃饭,随便发发退休后的牢骚,身在洛阳脑子也还留在长安,而司马光这群人的聚会则有过之而无不及。

反对铺张

在“洛社”举行的活动中,以文彦博于元丰五年(1082年)发起的耆英会最为著名,规模最大。这次由文彦博精心策划的耆英会举办得非常成功,“洛阳多名园古刹,有水竹林亭之胜,诸老须眉皓白,衣冠甚伟,每宴集,都人随观之”(《邵氏闻见录》)。

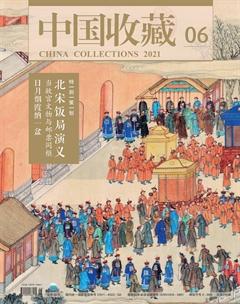

明 佚名《耆英胜会图》47厘米×342厘米辽宁省博物馆藏“洛社”成员看起来悠游自如,尽享林泉之乐,但背后却隐匿着极不寻常的事实。

按规定,当时69岁的司马光本来是不能进入这支队伍的,但因他声望高、学问好、人缘不错,又正好自己退居洛阳编撰《资治通鉴》,便被“强拉入伙”,成为“耆英会”中最年轻的一位。众人经过合议,决定由司马光执笔,撰写《洛阳耆英会序》,以纪其事。司马光又撰《会约》,给聚会定了八条规矩:

一、序齿不序官;

二、为具务简素;

三、朝夕食不过五味,菜果脯醢之类,共不过二十器;

四、酒巡无算,深浅自斟,主人不劝,客亦不辞;

五、逐巡无下酒时,作菜羹不禁;

六、召客共用一简,客注可否于字下,不别作简;

七、会曰早赴,不待速;

八、右有违约者,每事罚一巨觥。

有了这么一则《会约》,表面看这些耆老们在请客的过程中减少了身不由己的铺张,杜绝了竞奢斗富的攀比,避免了不必要的浪费,可以悠游自如,尽享林泉之乐,但在这背后却隐匿着极不寻常的事实。

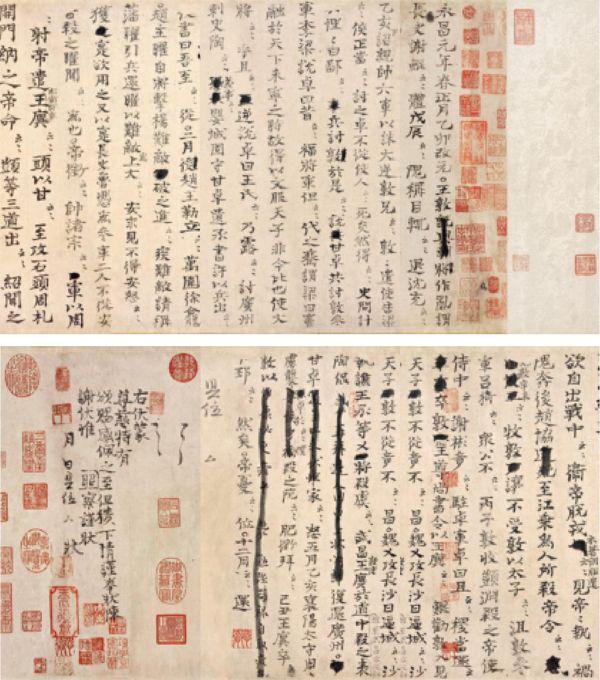

北宋 司马光《资治通鉴残稿》33.8厘米×130厘米中国国家图书馆藏在洛阳居住的司马光,完成了其史学巨作《资治通鉴》。虽然退居洛阳,但他的举止依然处于政敌的监控之下。在纵情诗酒的背后,司马光普遍承受着巨大的压力,并且始终对政局保持着高度关注。

关注时局

耆英会表面上遵照“尚齿不尚官”,实际上既“尚齿”又“尚官”。按照会约,以致仕年龄70岁为入会条件,并在入会以后按照年龄大小排行,也就是“序齿”。“尚官”作为一个不成文的规定,即入会者必须有较高的官爵地位。二者缺一不可。耆英会仿效白居易九老会所绘《九老图》,使闽人郑奂绘制《洛阳耆英图》,但凡入会者必入此图,由此进一步增加了耆英身份的荣耀。司马光还在序文后罗列了与会者名单:开府仪同三司、守司徒、武宁军节度使致仕韩国公富弼,字彦国,年七十九。河东节度使、开府仪同三司、守太尉、判河南府兼西京留守司事潞国公文彦博,字宽夫,年七十七。司封郎中致仕席汝言,字君从,年七十七。太常少卿致仕王尚恭,字安之,年七十六。太常少卿致仕赵丙,字南正,年七十五。秘书监致仕刘几,字伯寿,年七十五。卫州防御使致仕冯行己,字肃之,年七十五。太中大夫、充天章阁待制、提举崇福宫楚建中,字正叔,年七十三。司农少卿致仕王慎言,字不疑,年七十二。

耆英会成员多为当朝元老重臣,他们或因年高而致仕,或暂居闲职逗留洛阳。但无论属于哪一类,他们几无例外皆因反对王安石变法而失去政治权力。而当这些人退居洛阳时,他们的举止依然处于政敌的监控之下。在纵情诗酒的背后,普遍承受着巨大的压力。他们并未像自己所称那样忘情世事,而是始终对政局保持着高度关注。《司马光传》记载其在朝廷求言诏下后,“欲嘿不忍,乃复陈六事。又移书责宰相吴充……凡居洛阳十五年,天下以为真宰相,田夫野老皆号为司马相公,妇人孺子亦知其为君实也”,其史学巨作《资治通鉴》便是在洛阳时期完成的。《富弼本传》也称他“虽家居,朝廷有大利害知无不言……又请速改新法,以解倒懸之急”。由此可看出,耆英会成员作为被迫从权力中心撤退的变法派主要对手,淡泊率真、欢聚畅饮只是其日常生活中的一面,他们从来没有也不可能脱离与当时政局的联系。

重回政坛

元丰八年(1085年)三月初五,壮志未酬的神宗与世长辞,年仅8岁的哲宗即位,太皇太后高氏垂帘听政。

密切关注政局的耆英会成员立即做出反应,司马光在程颢的鼓动下进京临阙,请广开言路并攻击新法,指出由高太后主持废除新法“是乃母改子之道”,并非哲宗“子改父之道也,何惮而不为哉”,为废除新法制造舆论。五月,司马光被任命为门下侍郎,进入执政行列。七月,吕公著也以尚书左丞为执政。次年改元“元祜”,从此以司马光为首的保守派开始全面废除新法,史称“元祜更化”。耆英会中的司马光和范镇,熙宁元丰间虽闲居洛阳而极富人望,史称当时“天下贤士大夫望以为相者,镇与司马光二人,至称之日君实景仁,不敢有所轩轾”。哲宗立,韩维推荐范镇复出,“拜端明殿学士,起提举中太一宫兼侍讲,且欲以为门下侍郎”。范镇此时年事已高,不愿出仕,复告老以银青光禄大夫再致仕。司马光则逢时而起,把握机遇施展抱负,为时人赋以极高的期待。其进京时,“卫士望见,皆以手加额曰:‘此司马相公也。所至民遮道聚观,马至不得行,曰:‘公无归洛,留相天子活百姓。”

司马光任执政后,即大刀阔斧地废除新法,具体包括以下三个方面:首先,驱逐变法派大臣蔡确、章惇。随着蔡章二位变法派主将的被贬,保守派与改革派的斗争基本结束。其次,大力援引保守派人物入朝。首先推荐文彦博,又相继推荐范祖禹、范纯礼、程颐等入朝。在其大力援引下,以耆英会成员为首的保守派很快占据元祜政坛主导地位。再次,全面废除新法。废除新法既是司马光的政治理想,同时在推行过程中又逐渐演变成与改革派的权力斗争,因此最终犯了矫枉过正之病。废除新法是与前述两项交织进行的,从元祜改元吹响全面废除新法的号角开始,到当年九月司马光病死,不到一年时间,司马光以快刀斩乱麻的手法很快完成了基本废除新法的夙愿。尽管洛阳耆英会大多数成员在元祜年间已经故去,但仍有少数在世者随着司马光执政纷纷出仕。除司马光外,共有文彦博、范纯仁、鲜于优、张问四人,皆是日后名列元祐党籍之人。文彦博在元祜元年由司马光推荐,以四朝元老身份出山。高太后本想付以宰执大权,因谏官反对任以平章军国重事,六日一朝,一月两赴经筵,受到崇高礼遇。范纯仁在哲宗即位后被召入为给事中,元祐三年拜尚书右仆射兼中书侍郎,跻身宰执行列。鲜于优在哲宗立后先使京东,后入朝官至左谏议大夫。张问则在元祐初为秘书监,后转给事中,累官正议大夫,于元祐二年(1087年)。

由此可见,洛阳耆英会是熙宁元丰年间反变法人士的核心群体,它使成员们既远离了不愿与之合作的变法派政权,又与志同道合者同气相求,加强了在野反变法群体的凝聚力。尽管多数成员老死于耆英会活动期间,但由于成员们的社会声望以及反变法理念具备高度影响力,使得耆英会成员们的联系在洛阳时期落地生根,并将会社外的相关士人凝聚在一起。

一场本来是退休人员的饭局,却最终对政局产生了重大影响。

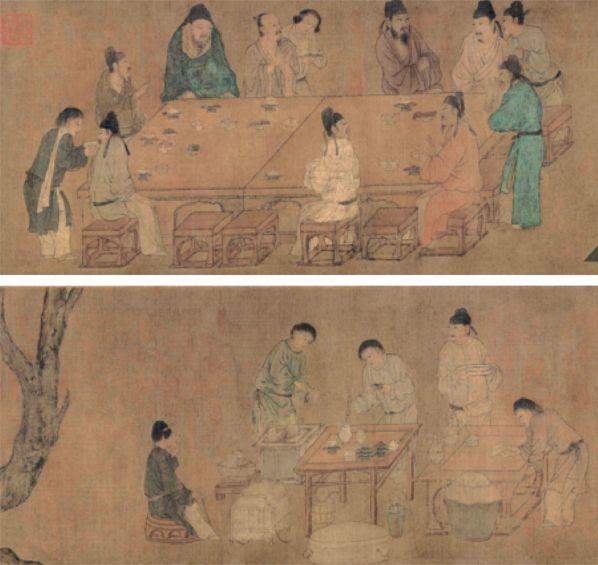

宋 佚名《春宴圖》(局部)26厘米×515.3厘米故宫博物院藏此图以唐代十八学士雅集为典故,再现了宋人聚会的真实场景。朴素的器皿、简单的食物,没有其他奢华物品,一众好友围桌而坐,相谈甚欢。而这与司马光《会约》中规定的用餐标准极为相似。

司马光等人重回政坛,将会有何作为?暂时轻松一下,先看看宋人的餐桌上都会有哪些“硬菜”,后面还有更多精彩故事在等你……