我国主流媒体对外扶贫报道策略分析

王维 邢璐 王佳禾

【内容提要】随着我国脱贫攻坚战取得全面胜利,中国在国际舞台上扮演的角色愈加重要,我国主流媒体在世界舞台上讲好中国扶贫故事更具重要意义。在对外扶贫报道方式上,典型人物和典型故事成为扶贫对外传播中的叙事基石。在报道中,以人为本是关键理念,产业扶贫和互联网+、绿色扶贫和多民族团结共进成为亮点。相关报道具有国际化视野,采用了相应策略达至国际受众。在对外扶贫报道中用生动的人物与故事阐释了我国扶贫事业的核心理念,呈现了党和各级政府在脱贫攻坚战中做出的巨大努力,向世界其他国家和地区传递出具有宝贵价值的中国经验。

【关键词】脱贫攻坚战 对外传播 报道策略

一、引言

2021年2月25日,全国脱贫攻坚总结表彰大会在北京隆重召开。在大会上,习近平总书记强调,我国脱贫攻坚战取得了全面胜利,9899万农村贫困人口全部脱贫,832个贫困县全部摘帽,12.8万个贫困村全部出列。在中国共产党成立100周年的重要时刻,中国共产党带领全国各族人民完成了消除绝对贫困这项艰巨任务,为世界经济发展和世界人民福祉做出了伟大贡献。这场脱贫攻坚战取得了伟大成就,涌现出了大量具有代表性的先进事迹、先进个人和先进集体。①

在此背景下,在世界舞台上讲好中国扶贫故事具有重要意义。首先,在我国进入新发展阶段之际,向世界阐释中国制度的优越性、中国道路的先进性具有重要话语价值。第二,我国扶贫实践和经验对于世界其他地区发展,特别是发展中国家的扶贫事业具有重要借鉴价值。已有研究探索了我国传统媒体、新媒体在扶贫传播方面的策略,但目前仍缺乏关于新闻媒体如何对外进行扶贫报道的分析。因此,本文旨在分析我国主流媒体如何使用外文、面向国际受众的有关扶贫新闻报道,剖析其对外扶贫报道策略。

二、文献回顾

在讲述中国扶贫故事过程中,我国传统媒体和新媒体在国内和国际两方面传播已经积累了丰富经验。②在国内传播情境下,融媒时代的扶贫传播具有多元行动主体,主要包括主流媒体、商业媒体和自媒体等等。在行动主体多元化格局下,不同类型的行动者可以整合资源、进行互动,从而形成价值共同体,激发乡村内部活力,助力社区长远发展。传统主流媒体发挥自身优势,能够有效地进行内容生产、渠道拓展和分发宣传。③

例如,上海文广集团(SMG)以其制作的全国首档精准扶贫公益纪实节目《我们在行动》为案例,阐述了这档节目取得巨大成功的原因。他们认为,这档节目由主流媒体搭台,吸引全社会多方力量参与,通过有号召力的助农团队提升了观众的关注度。在内容上,《我们在行动》以文化为依托,弘扬正能量,展现深度内涵,具有质感。

在传统媒体之外,短视频平台也成为扶贫内容生产和传播的重要渠道。④自媒体产出的大量扶贫类短视频能够很好地将被扶贫地区的产品、形象和文化呈现给用户,构建了新时代乡村形象,增强了新时代乡村认同。⑤

在国际传播情境下,中国国际电视台(CGTN)的英语频道立足于我国特色社会主义制度的优越性,将对我国政策的解读融入具体的扶贫故事中,在话语层面彰显了中国力量。在扶贫报道中,中国国际电视台通过以小见大和“借嘴说话”的方式,重点阐述了中国扶贫事业的国际贡献、人权保障和多民族共同发展,把握了我国扶贫故事的价值内涵,提升了我国扶贫实践的国际传播效果。⑥

在扶贫对外传播过程中,应“寻找中国议题与全球议题的互通性”“利用国际组织及其文件等说明我国的扶贫成果”和“构建中国创新性扶贫话语体系并积极对外传播”。⑦因此,用国际话语阐释中国扶贫经验是重要的对外传播策略。

相对而言,目前学界仍相对缺乏关于新闻媒体如何进行对外扶贫报道的分析。鉴此,本文选取新华网英文版和中国日报网两大主流媒体的新闻报道,以二者为样本探究我国主流媒体对外扶贫报道策略,主要聚焦二者报道方式、报道理念、报道亮点和报道受众等方面。

三、研究方法和数据

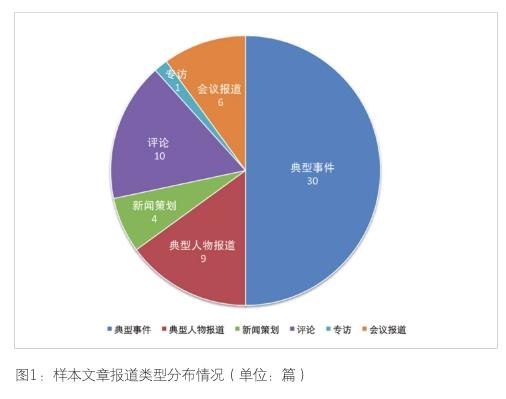

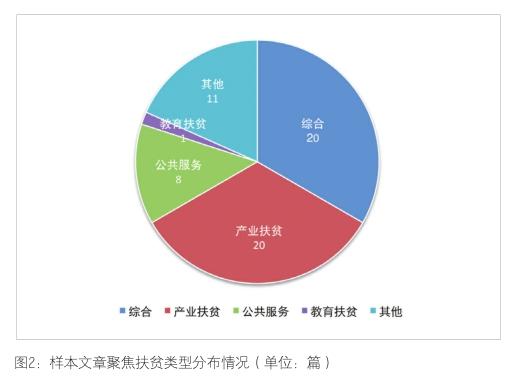

在学界已有研究的基础上,本文通过内容分析法研究我国主要媒体对外扶贫报道策略。在中国日报网及新华网英文版中,通过关键词“扶贫”“脱贫”(out of poverty,anti-poverty)“贫困”(poverty),检索出2020年10月至2021年2月份的相关文章,再从中选取中长篇、正式性的新闻报道文件作为样本,共计60篇文章。根据已有研究和探索性分析从以下维度对文章进行编码。⑧将文章类型按典型人物报道、典型事件报道、会议报道、评论、新闻策划和专访等进行分类。将扶贫主体按中央政府、地方政府单位、政府个人工作者、非政府类机构的个人工作者和非政府类机构等进行分类。将文章报道的扶贫类型分为产业扶贫、教育扶贫、文化扶贫、公共服务扶贫、其他及综合等。有研究提到,在扶贫对外传播中突出对国际扶贫事业的贡献非常重要,因此,重点分析文章是否提到国际扶贫事业以及是否提到对国际减贫的贡献。同时,在文中提取了对扶贫过程描述中和对扶贫总体评价时出现的关键词,并将其进行归纳和范畴化,提取出文章对扶贫的呈现方式和总结模式。

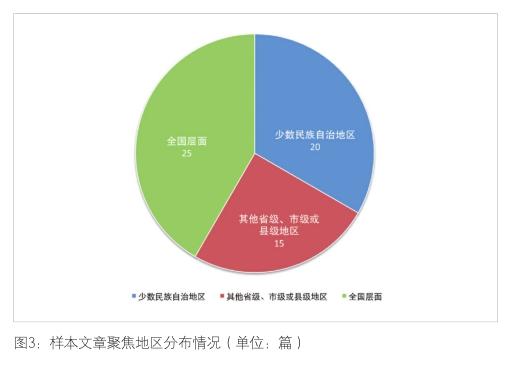

在60篇报道中,有19篇文章来源于新华网英文版,41篇文章来源于中国日报网。有25篇报道介绍全国攻坚脱贫事业,其他报道有相应的地区侧重点,如9篇报道关注了宁夏回族自治区,其他报道覆盖了西藏自治区、新疆维吾尔自治区、湖南省和安徽省等地区。这60篇文章涵盖与扶贫攻坚战相关的多个议题,如我国扶贫的背景资料、先进人物、脱贫成果、脱贫经验、女性参与和国外专家对我国扶贫的評价等等。

四、报道方式:人物为核心,故事为抓手

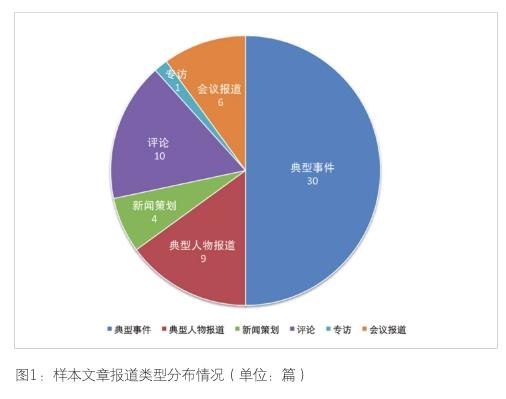

在60篇文章中,有9篇文章为典型人物报道,30篇文章为典型事件报道,二者共占比65%(见图1)。对典型人物和典型事件的呈现能够将扶贫攻坚战以更为生动的方式呈现给读者,提升报道的吸引力。例如新华网的《纵横中国:前猎人在深山中追击贫困》(Across China: Former hunters chase poverty out of deep mountains)一文的中心人物是来自甘肃扎尕那村庄的次日扎西。他曾与其他村民一样,以打猎为生。在打猎被禁止后,他与其他19位村民一起转投农业生产和放牧。2013年,次日扎西成为村委会副主任,开始踏上扶贫征程。政府为当地修建了公路等基础设施、建设了西藏风格的民宅,改善了当地条件。当地的奇美风光吸引了大量游客,2019年,到访游客人数超过了138万人次。在发展旅游经济的基础上,当地生态环境也更加完善,实现了绿色脱贫。

中国日报网的《无息贷款帮助村庄脱困》(Interestfree loans deliver village from hardship)是典型事件报道的代表。文章介绍了宁夏西吉县农村信用合作社帮助农民脱贫的故事。在当地,农村信用合作社为有需要的村民发放无息贷款,支持村民创业,为无力开启创业之路的村民提供了稳固保障。例如,村民蒙严周(音)在2014年得到了5万元无息贷款,创立了自己的快递公司,如今其年收入已达20万元。蒙德彪(音)是当地的养殖大户,他于2014年申请到5万元无息贷款,开始养殖更具市场价值的黑山羊,收入显著提升。典型人物和典型故事成为扶贫对外传播中的叙事基石。在对人物和故事的报道中,扶贫理念、政策支持和基层行动被有机整合,实现了良好的传播效应。

五、报道理念:以人为本

在这60篇报道中,以人为本是关键理念,这主要体现在以下两个方面。

第一,我国扶贫事业终极目标是提升人民的生活水平,强调了对所有群体的关注。例如,中国日报网的《全力以赴战胜贫困》(Giant strides taken to conquer poverty)突出了对弱势群体的帮扶。文中提到,新冠肺炎疫情使包括農民工和农民在内的很多人处于生活困境之中,中央政府和各地政府采取了相应措施进行帮扶。广东省梅州市政府在2020年5月出台了政策,为低收入人群、孤儿和失业者提供了相应补助。根据民政部统计,到2020年7月,各级政府共发放补助37亿人民币。在扶贫过程中,党中央和各级政府将群众需求放在心上,力争将经济发展的成果普惠给各个群体。

第二,当地居民的主观能动性构成扶贫事业的引擎。文章描述扶贫过程的关键词可归类为以下路径:“困难-挑战”模式和“困难-乐观”心态。在叙事中,文章强调贫困地区人民在脱贫攻坚战中面临的巨大困难。例如,在宁夏西海固脱贫过程中,如何在自然资源匮乏的戈壁地区建立新的移民区和发展产业难如越过天堑。但在扶贫事业推进中,当地人民选择挑战困难,用乐观心态面对,最终成功实现了脱贫。

这些文章在对扶贫事业进行总结时,也强调了当地人民的主观能动性。如中国日报网《提升当地人民生活质量是进步之关键》(Improving lives at local level is crucial for progress)一文讲述了当地基层领导对扶贫事业的贡献。郭连秉(音)生长于甘肃省威远县。在近十年前,这里仍是中国最贫困的地方之一。作为村里的领头人,他积极投身于当地经济发展和人民生活改善之中,带领人们一起种植新种类作物,修缮基础设施和发展电子商务,取得了不少成就。在报道我国脱贫故事时,以人为本的理念能够更好地引起观众共鸣。“当代中共的脱贫故事其实也是一个个村庄、一个个中国人努力奋斗实现自身价值和梦想的故事。这样的故事更容易使外国受众产生情感链接和情绪共鸣。”⑨以此理念为指导,关于扶贫的对外报道能够更好地提高国际人士对中国扶贫事业的认同感,提升中国的国际形象。

六、报道亮点

(一)产业扶贫和“互联网+”

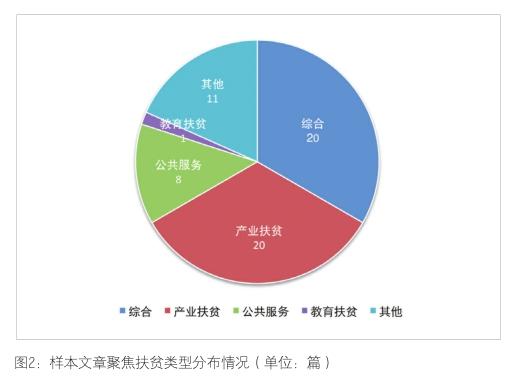

在扶贫类型上,60篇报道中有20篇文章聚焦产业扶贫,另外20篇综合扶贫类型文章中也提及产业扶贫(见图2),这体现出我国扶贫事业对切实提高当地居民自身发展能力和当地经济竞争力的重视。

在产业扶贫中,互联网成为重要阵地,电子商务成为产业扶贫报道中的高频词。例如,中国日报网题为《细探扶贫事业》(To improve lives, the details count)一文中提到,电子商务提升了居民收入,减少了性别不平等,降低了贫困率。在我国,电商计划覆盖了全部832个贫困县。中国日报网《电商助安徽乡村脱贫》(E-commerce plan lifts Anhui village out of poverty)一文讲述了安徽坑上村的脱贫故事。2014年,在全村640户村民中,约有100户为贫困户。在当时的村庄里,农地短缺和交通不便成为致贫的主要原因。2015年,当地商贸局开始计划用电子商务销售本地农产品,并举办了培训班,建立了培训基地。村民们通过培训学会了在网上销售农产品,许多网店还雇佣了村里的老年人以及来自贫困户的村民,为他们提供了更多工作机会。2017年,全村脱贫。曾经的贫困户由2014年不到3000元的年收入增长至如今的13000元。互联网带来的商机也吸引了不少在外务工人员返乡创业,为农村发展增添了新的活力,为乡村振兴带来了新主体。

(二)绿色扶贫

在此次脱贫攻坚战中,可持续发展理念与实践成为重点。当生态环境恶化成为全球共同挑战之时,我国扶贫事业中的“绿色”元素能够有效地传播我国的扶贫成果。⑩在本研究样本文章中,绿色扶贫成为报道亮点之一。例如,中国日报网《绿色产业助力脱贫》(Green industries play role in poverty reduction drive)一文提到,环境保护的举措和绿色产业的发展在过去5年中助力了超过2000万人脱贫。从2016年开始,来自22个中西部省市和自治区的超过110万人被聘用为环保员,这不仅为这些人提供了就业机会,还保护了超过6000万公顷的森林和草地,具有显著的经济效益和环境效益。这一举措充分契合了我国人与自然和谐发展的观念,推动了脱贫事业的环境友好型增长,也符合国际社会对可持续发展理念与实践的重视与期待。

(三)多民族团结共进

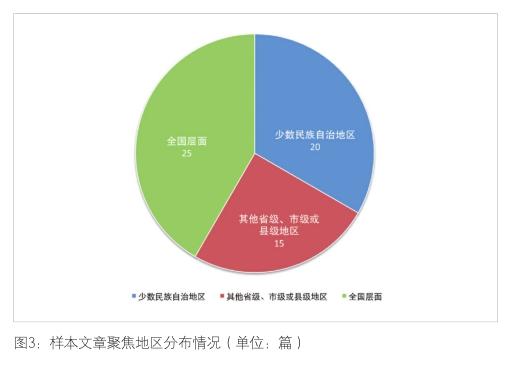

在这60篇文章中,有25篇报道介绍了全国层面的脱贫攻坚事业。在其他聚焦于各地区的35篇文章中,有20篇文章关注了少数民族自治地区,占比超过一半(见图3)。这部分报道议题更为多元化。新华网题为《电商在脱贫攻坚战中为女性赋权》(E-commerce empowers women in poverty alleviation campaign)一文讲述了宁夏西海固的女性通过电商脱贫的故事。西海固自然条件恶劣,当地居民生活环境艰难,这里曾是我国最为贫困的地区之一。西海固在过去几十年中完成了超过6万名居民的迁徙工作,将戈壁滩上的小镇变为了现代化的生态移民区,并于2020年11月16日完成了全面脱贫。这篇报道的主角是西海固的少数民族女性群体。2019年,来自贫困家庭的42位女性参加了一个电商减贫工作坊,主要参与售卖宁夏特产。2020年,一部分女性组成了直播团队拓展电商事业。尽管团队中的大部分女性很早就辍学在家,但她们仍用极大的热情学习电商相关技能,成功开启了新的事业征程。

来自新华网英文版的另外一篇文章《中国贵州的百里画廊如何脱贫》(This is how "Hundred-Mile Gallery" shakes off poverty in SW Chinas Guizhou)讲述了贵州化屋村如何利用当地文化资源进行脱贫。曾是贫困村的化屋村位于大山深处,贫困率达66.3%。如今化屋村由新盖的小楼组成,当地居民主要从事相应的少数民族特色产品生产,已经于2017年脱贫。本研究的报道样本表明,我国多民族共同发展和各地区协调发展成为对外传播中的重要亮点之一,我国对外扶贫报道应强调对少数民族和妇女儿童等群体的关注。

七、报道受众:国际化视野

在60篇文章中,有21篇文章提到了国际扶贫事业,22篇文章提到了中国扶贫事业对全世界的贡献。为破除外国受众对我国的刻板印象,有效方式之一是“借嘴说话”。11在中国国际电视台英语频道的《新乡土中国》节目中,外国专家受邀在节目中讲述中国扶贫故事对世界其他国家和地区的经验价值,提高了中国故事的吸引力,提升了对外传播效果。

在本研究所收集的60篇文章中,约有三分之一的文章采用了以下策略與国际扶贫事业进行了关联。第一,邀请外国专家撰稿讲述中国扶贫故事,分析其中可被其他国家借鉴的经验。例如,中国日报网《世界关注中国扶贫经验》(World looks to Chinas example in poverty eradication)一文由中国问题专家、前外交官泽米尔·艾哈迈德·阿万(Zamir Ahmed Awan)撰写。泽米尔·艾哈迈德·阿万在文章开篇陈述了贵州省扶贫取得的巨大成就,并将贫困问题放入国际情境。他提到,贫困是全球性问题,脱贫是联合国千年发展目标之一。他在文中写道,中国扶贫经验表明,以人为本的理念、精确开放的解决方案和因地制宜的具体政策是中国脱贫攻坚取得巨大成功的重要原因。他认为,中国经验将会对全球减贫产生重要影响,在国际上,乐意与中国合作的国家将会受益良多。

第二,讲述中国与其他国家和地区共享减贫成果的故事。中国日报网《中国持续为其他国家助力》(China continues lending a hand to other nations)一文报道了南非莱索托一个村庄的故事。特什伯·赫琪(Tshepo Heqoa)是该村庄一个普通青年,曾受困于贫穷的生活状态。他于2014年尝试种植蘑菇,但似乎不得其法,收效不大。2018年,他参与了我国商务部组织的一个学习旅行团,在福建省一家菌草技术中心学习了蘑菇种植技术。回国之后,他不仅继续种植蘑菇,还生产蘑菇培养基,并取得了较好的经济收益。在2013年到2018年间,我国为与特什伯·赫琪一样的约20万名外国友人提供了培训课程,助力世界其他国家和地区,特别是发展中国家的脱贫事业。在这60篇文章中,新华网英文版和中国日报网都强调了与国际的对话,中国扶贫经验受到的国际赞誉及其可供推广性成为了报道重点。

八、结语

随着我国脱贫攻坚战取得全面胜利,中国在全球治理中发挥着愈加重要的作用。在扶贫过程中,我国形成的中国经验为世界其他国家和地区提供了可供借鉴的新模式。作为拥有14亿人口的大国,我国的全面脱贫也为世界经济发展社会稳定和世界人民的福祉作出了伟大贡献。在世界舞台上讲好中国扶贫故事具有重要的话语价值和借鉴价值。

在报道方式上,我国主流媒体注重发掘典型人物,讲好典型故事,将扶贫理念、政策支持和基层行动有机整合,实现了良好的传播效应。在报道立意上,强调以人为本是我国扶贫事业的关键理念,多数文章突出我国扶贫事业的终极目标是提升人民生活水平,强调扶贫事业对所有群体利益的重视,特别是对弱势群体的关怀。同时,文章将扶贫事业落脚于当地居民的主观能动性上,叙事中突出扶贫的困难以及中国人民的乐观心态。此外,产业扶贫和“互联网+”、绿色扶贫和多民族团结共进成为报道亮点,回应了国际受众对信息技术、可持续发展和民族和谐等议题的关注。报道具有国际化视野,采用了多种策略达至国际受众,主要包括邀请外国专家撰稿讲述中国扶贫故事,强调中国扶贫经验对世界各国减贫事业的借鉴价值;讲述中国与其他国家和地区共享减贫成果的故事等等。从本研究样本可以看出,在对外扶贫报道中,我国主流媒体用生动的人物与故事阐释我国扶贫事业的核心理念,融入了国际新闻传播视野,使用有效方式呈现了中国共产党和各级政府在脱贫攻坚战中付出的巨大努力,描绘了我国脱贫攻坚战取得的伟大成就,向世界其他国家和地区传播了具有宝贵价值的中国经验。

王维系上海交通大学上海交大-南加州大学文化创意产业学院讲师;邢璐系上海交通大学上海交大-南加州大学文化创意产业学院硕士研究生;王佳禾系上海交通大学上海交大-南加州大学文化创意产业学院硕士研究生

「注释」

①《全国脱贫攻坚总结表彰大会隆重举行 习近平向全国脱贫攻坚楷模荣誉称号获得者等颁奖并发表重要讲话》,新华网,http://www.xinhuanet.com/politics/ leaders/2021-02/25/c_1127140150.htm,2021年2月5日。

②姬德强:《中国扶贫对外传播的话语、媒介与策略》,《对外传播》2020年第3期,第8-10页。

③刘楠、周小普:《融媒时代扶贫传播:基于乡村价值的行动者网络》,《中国出版》2019年第19期,第63-68页。

④杨馨兰、田力:《〈我们在行动〉:践行精准扶贫的公益传播》,《传媒》2019年第2期,第74-75页。

⑤李天语、余星馨:《自媒体扶贫短视频新传播路径探究》,《中国出版》2021年第23期,第36-38页。

⑥邓德花:《讲好中国扶贫故事的国际传播策略——以中国国际电视台英语频道为例》,《传媒》2020年第9期,第76-78页。

⑦刘毅、钟新:《讲好中国“精准扶贫”故事的三个着力点》,《对外传播》2017年第9期,第39-41页。

⑧由两位编码员完成,编码员间信度超过85%。

⑨同⑥。

⑩毕建录:《对外传播如何讲好“精准扶贫”故事》,《青年记者》,2017年第30期,第20-21页。

11同⑥。

责编:荆江