以低碳带动农业绿色转型:中国农业碳排放特征及其减排路径

金书秦 林煜 牛坤玉

摘 要:应对气候变化是全人类共同面对的严峻挑战,中国作为“人类命运共同体”这一理念的倡导者,切实主动作出减排承诺,积极贡献了中国力量。通过分析农业碳排放数据发现,农业碳排放以非二氧化碳为主,总体呈逐年上升的趋势,但在近几年已出现下降趋势,趋近达峰。由于中国农业机械化水平仍有待提高,农业机械能源消耗带来的排放或将成为农业碳达峰的最大不确定因素。基于上述分析,提出“以低碳带动农业绿色转型”的减排思路,具体建议为:在“十四五”农业农村发展规划中增加碳约束指标,加快构建农业碳排放核算的方法学,积极发展农业碳市场,用好财政手段推广低碳农业技术。

关键词:碳达峰;农业碳排放;绿色发展

中图分类号:F323 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2021)05-0029-09

中国是应对气候变化国际力量中的坚定支持者和实践者,秉持共同但有区别的责任原则,中国多次提出自主减排承诺,并落实到行动上,为世界减排作出了巨大贡献。在国际气候变化谈判中,中国为不发达国家谋取发展的权利和空间,赢得了最广大发展中国家的信任和赞誉。2020年9月22日,国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上郑重宣布,“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”。12月12日,习近平主席在气候雄心峰会上进一步宣布:中国2030年单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上。“大就要有大的样子”,习近平主席这次承诺,将前期承诺的高线变为本次承诺的基线,进一步彰显了中国的大国担当,也符合中国自身贯彻新发展理念的需求。

农业既是全球重要的温室气体排放源,又是一个巨大的碳汇系统。据联合国粮食与农业组织(FAO)的统计,农业用地释放出的温室气体超过全球人为温室气体排放总量的30%,相当于每年产生150亿吨的二氧化碳;农业生态系统可以抵消掉80%的因农业导致的全球温室气体排放量。有关学者研究指出,目前中国按农作物面积计算,年净吸收二氧化碳约22.8亿吨。实现碳达峰,农业减排固碳既是重要手段,又大有潜力。本文基于可获得数据,结合中国农业发展阶段性特征,研究、分析、总结农业碳排放的趋势和规律,提出农业助力2030年碳达峰的相关建议。

一、数据来源和分类说明

中国目前尚没有建立农业碳排放统计体系。按照《联合国气候变化框架公约》(以下简称《公约》)要求,中国分别于2004年向《公约》秘书处提交了《中华人民共和国气候变化初始国家信息通报》,2012年提交了《中华人民共和国气候变化第二次国家信息通报》和《中华人民共和国气候变化第一次两年更新报告》,2019年提交了《中华人民共和国气候变化第三次国家信息通报》和《中华人民共和国气候变化第二次两年更新报告》(以下将上述报告统称为《国家信息通报》)。历次《国家信息通报》中主要包括了中国2005年、2010年、2014年三个年份的温室气体排放情况,其中农业排放总量分别为7.9亿吨、8.3亿吨和8.3亿吨,其中能源消耗被单列,不包括土地利用、土地利用变化和林业(Land Use, Land Use Change and Forestry,简称LULUCF)。除以上3年的总量数据外,则无连续的官方数据,也没有排放结构、来源等详细信息。

一些文献应用有关参数对农业碳排放进行估算,但口径各有不同,例如谭秋成从水稻种植、畜牧生产、土壤、农用物资投入四个方面剖析了农业碳排放的产生机理[1];闵继胜等从稻田、土壤、肥料和畜禽养殖四个方面分析了农业碳排放的产生机理,但忽视了农药、农膜、农用柴油等中间投入品碳源[2];田云等补充了农药、农膜、农用柴油等中间投入品碳源,基于农地利用、稻田、牲畜养殖肠道发酵和粪便管理四方面划分出农业部门的16类主要碳源[3];李秋萍等、何艳秋和戴小文从农地利用、水稻种植和畜禽养殖三个方面分析农业碳排放的产生机理[4-5];吴贤荣和张俊飚以农用物资投入、能源消耗、水稻种植、畜禽养殖四个碳源因子测算了中国农业碳排放[6]。

本文数据主要来自联合国粮农组织(FAO)数据库对中国的统计数据,时间跨度为1961—2018年,少量来自国家统计局、《国家信息通报》《中国农业统计年鉴》等。FAO数据库提供了农业活动和能源消耗两大类排放数据。其中,农业活动包括肠道发酵、粪便管理、水稻种植、化肥施用、粪便还田、牧场残余肥料、作物残留、有机土壤培肥、草原烧荒、燃烧作物残留等10类行为的碳排放数据;能源消耗涵盖了种植业、养殖业和渔业的机械用能。农业主要排放二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)三种温室气体,CO2主要来自能源消耗,CH4主要来自家畜反刍消化的肠道发酵、畜禽粪便和稻田等,N2O主要来自化肥使用、秸秆还田和动物粪便等。本文所指的碳排放量是将这三种温室气体折算成二氧化碳当量(CO2eq)的数量。

二、中国农业碳排放的阶段性特征

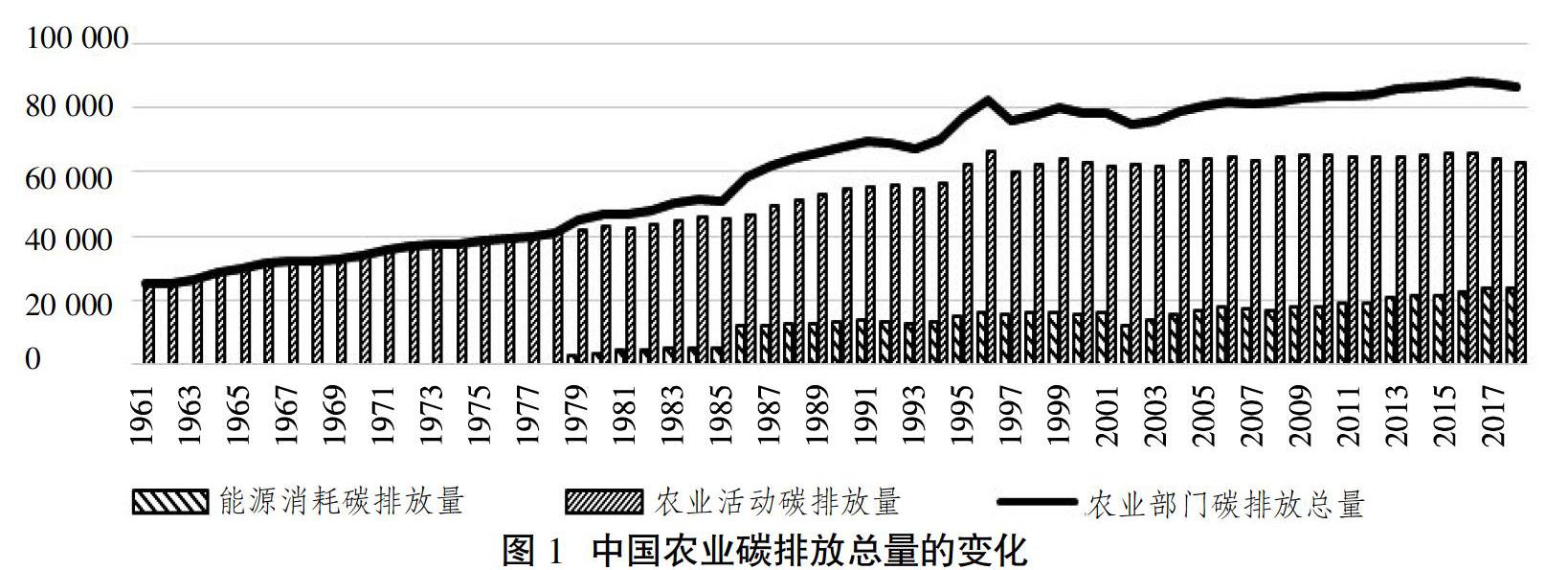

农业碳排放总体呈上升趋势,1961年农业碳排放总量为2.49亿吨,到2016年达到8.85亿吨后略有下降,2018年为8.7亿吨。从总量来看,可以划分为三个较明显的阶段,与中国农业农村发展的历程有较高的契合度(见图1,下页)。

第一阶段:1961—1978年,农业碳排放量平稳增长。这一阶段现代化农业投入(如化肥、农药、农机等)还未大量使用、农村经济体制改革尚未大规模开始,中国农业总体还是沿袭“靠天吃饭”的传统模式,碳排放量的增加主要是由于人口增长而导致的开垦面积和开垦强度的上升。到了20世纪70年代,化肥用量开始有一定程度的上升,1978年达到884万吨,粮食产量首次达到3亿吨。

第二阶段:1979—1996年,农业碳排放量快速增長。这一阶段中国农业发展迎来了制度变革和技术创新的双重红利,农业生产潜力得到极大释放。一方面,农村经济体制改革使家庭联产承包责任制代替了大集体生产方式,分权使生产积极性提高,从而导致农业持续快速增长;另一方面,机械化、化学化、电气化等成为现代农业发展的早期特征[7-8],这些技术在带来劳动力节约、生产率提高和农业产出大幅度增加的同时,也带来了碳排放速度加快。1979—1985年,农村基本经营制度改革探索初期,农业碳排放的增长态势已经超过此前阶段; 1986年,各项改革已经在全国范围全面推开,碳排放增长的态势进一步加速。为了让耕地获得更好的光照和防止肥力外溢,农户常常减少和限制耕地周围的植被;为了节约成本并减少对化肥的依赖,部分农户将秸秆等收割残留物就地焚烧,农户规模性、粗放式牲畜养殖导致了大量甲烷排放;为了提高单位面积产量,农民加大了对化肥农药等物资投入及农机使用量,增加了柴油等能源等需求。1995年化肥使用量、农业机械和电力使用量迅速提高,三者分别达到1978年水平的4倍、3倍和7倍,粮食产量也在1996年首次突破5亿吨。

第三阶段:1997年至今,农业碳排放趋于平稳达峰。家庭联产承包责任制的制度红利逐步减弱,高强度的化学投入边际效益开始下降,随之而来的是环境问题的日益突出,加上城镇化的快速推进,无论是农户家庭层面还是政府层面,都开始对农业的经济和环境效益进行反思。就农户层面而言,农民通过外出务工获得更高回报的收入,在20世纪末和21世纪初的一段时间内,农民的务农积极性不高,一度出现粮食产量连年下滑,甚至产生了一定程度的粮食危机。直至2004年中央出台新世纪第一个“一号文件”明确了“多予、少取、放活”的方针,到2006年全面取消持续了两千多年的农业税,并加大对农民的各类补贴力度,粮食生产积极性才有所恢复。就政府层面而言,政府开始反思过度依赖化学投入品带来的粮食增产的不可持续性,从2015年开始实施化肥农药零增长行动计划等一系列促进农业绿色发展的举措,有效地遏制了化学投入品的增长势头,并显著提高了秸秆、畜禽粪便等农业废弃物的综合利用水平[9]。从碳排放总量来看,2016年农业总排放量达到8.85亿吨之后,已经连续两年下降,至2018年为8.7亿吨。2019年、2020年的农业碳排放数据虽未获得,但是从化肥农藥等投入品持续减量、秸秆粪便等废弃物利用水平不断提高的结果来看,如果中国农业继续保持目前绿色转型的势头,一定程度上将趋近碳排放达峰。

三、中国农业碳排放的结构性特征

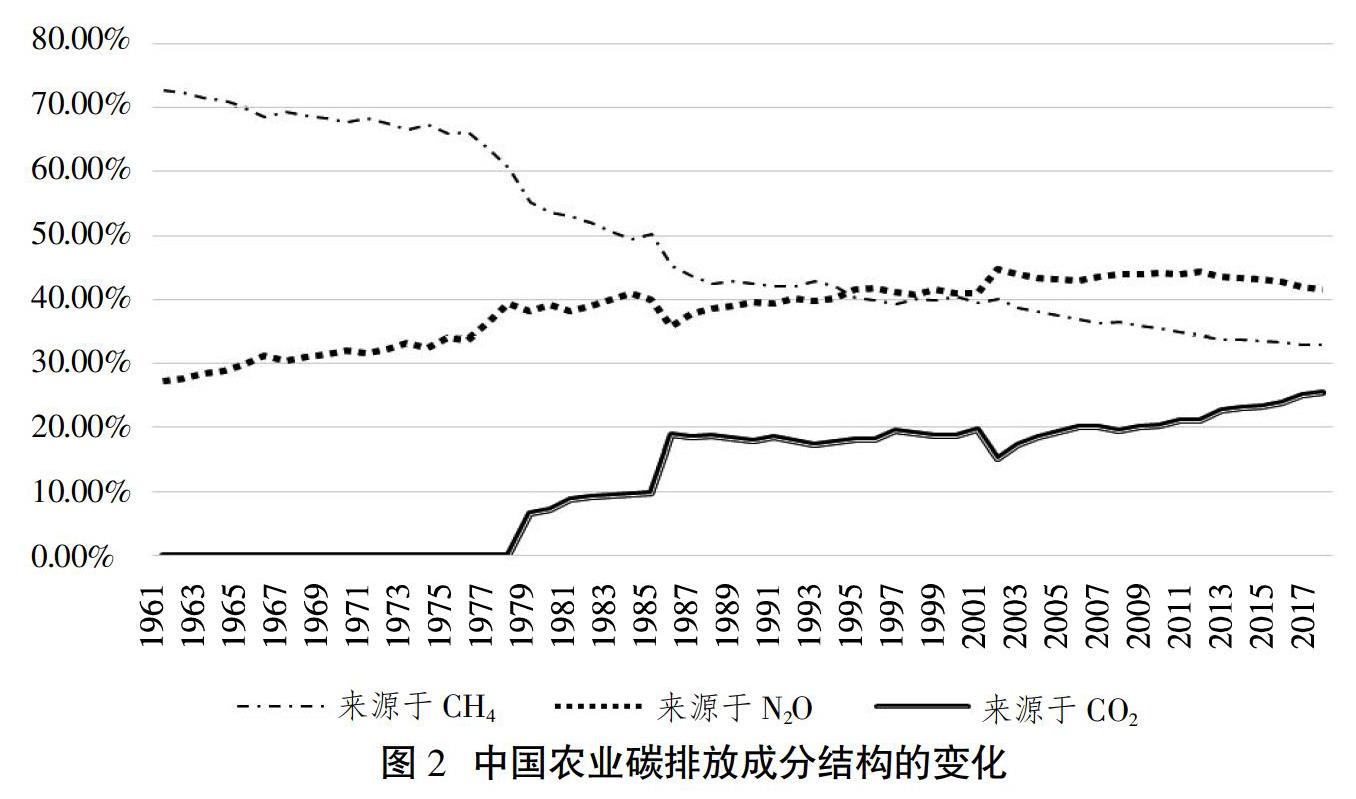

中国农业排放的温室气体主要由甲烷、氧化亚氮、二氧化碳构成,且以前两类非二氧化碳温室气体为主。从来源看,由种植、养殖各占“半壁江山”到种植、养殖、能源消耗“三分天下”。

(一)成分:农业温室气体以“非二氧化碳”为主

1979年以前,中国农业碳排放主要是甲烷和氧化亚氮;1979年以后,农业的能源消耗逐步变多,二氧化碳成为第三种温室气体来源(见图2)。近年来的趋势是:来源于甲烷的农业碳排放占比逐渐减少,而来源于氧化亚氮的比例平稳上升,来源于二氧化碳的比例呈上升趋势且占比增加越来越大。甲烷占比从1961年的72.62%下降至2018年的32.88%;氧化亚氮占比从1961年的27.38%增加至2018年的41.58%;二氧化碳占比从1979年的6.5%增加到2018年的25.53%。大体上,1979年以前甲烷和氧化亚氮比例为6∶4;到2018年甲烷、氧化亚氮、二氧化碳比例为3∶4∶3。因此,农业碳排放仍以甲烷和氧化亚氮两类非二氧化碳温室气体为主,占据了农业排放的70%。另据《国家信息通报》显示,农业活动产生的甲烷和氧化亚氮分别占全国甲烷和氧化亚氮排放量的40.2%和59.5%。农业排放的“非二氧化碳”占比较高,在全球也是如此。IPCC第四次评估报告显示,全球范围内农业领域所排放的甲烷占由人类活动引起的甲烷排放总量的50%,氧化亚氮占60%。

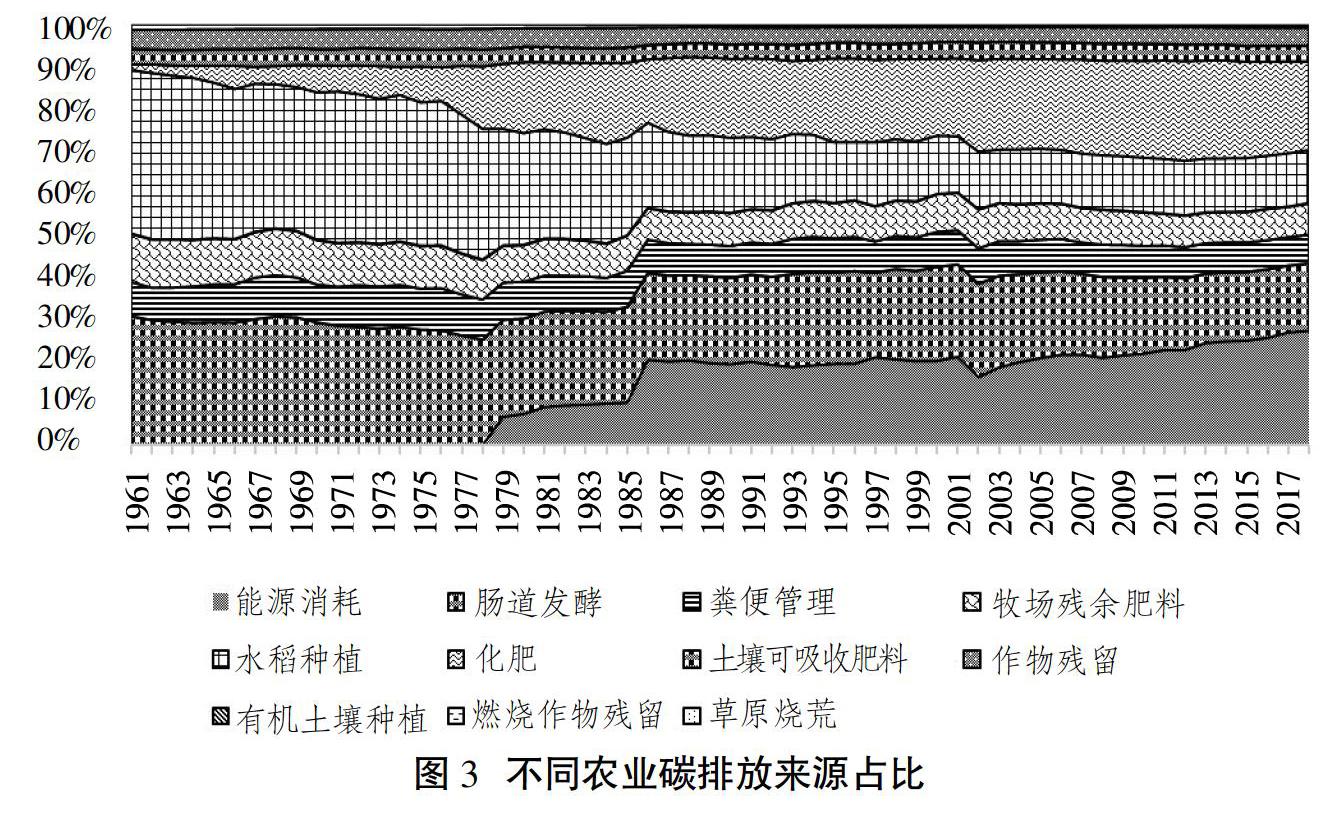

(二)来源:从种植、养殖各占“半壁江山”到种植、养殖、能源消耗“三分天下”

图3显示,在1979年能源消耗进入统计之前,种植业(主要包括水稻种植、化肥、土壤培肥、作物残茬等)、养殖业(主要包括肠道发酵、粪便管理、牧场粪便残留)基本各占“半壁江山”,种植业略高于养殖业;近年来,随着能源占比的不断上升,逐步发展为种植、养殖、能源消耗“三分天下”。细分来看,能源消耗、化肥、动物肠道发酵、水稻种植是四个最主要来源,2018年占据总排放量的76.9%。

(三)机械化带来的能源消耗成为农业碳达峰的最大不确定因素

自1979年有统计以来,能源消耗的碳排放一直呈上升趋势,能源消耗碳排放量从1979年的3002.32万吨持续上升至2018年的2.37亿吨,增长了近8倍(见图4)。截至2018年,能源消耗带来的碳排放占比已达到农业碳排放的27.18%,超过化肥成为第一大排放源。与之对应的是,中国农业机械化水平快速提高。1979年中国农业机械总动力为1.34亿千瓦,到2018年达到10.04亿千瓦,增长了7.5倍左右;农业柴油使用量1993年(此前数据统计年鉴未统计)为938.30万吨,到2018年达到2003.39万吨,25年间农业柴油使用量翻了一倍多。中国农业机械化还有提高的空间,由此产生的能源消耗带来的碳排放还将进一步上升,这将成为影响中国农业整体碳达峰的最大不确定因素。

(四)水稻种植排放量基本与面积呈线性关系,单产碳排放大幅下降

1985年以前,水稻种植一直是第一大碳排放源,由于泡田产生了大量甲烷。水稻种植碳排放占比从1961年的38.83%下降至2018年的12.8%。但水稻种植碳排放的总量没有发生太大变化,1961年排放量为9681.6万吨,2018年为11 134.6万吨,增幅为15%,与之对应的是稻谷种植面积从1961年的26 275.9公千顷上升到2018年的30 189公千顷,增幅也为15%左右。水稻的排放总量基本与种植面积呈线性关系。如果考虑稻谷产量,1961年为5364.8万吨,2018年为21 212.9万吨,增幅达到近300%。每吨稻谷对应的碳排放量从1.8吨下降到0.52吨CO2eq,单产碳排放降幅达70%。

四、中国农业碳减排的成效

从总量数据来看,近年来农业碳排放总量已经出现达峰的苗头,但仍面临不确定性。从已有数据来看,中国农业经济快速发展,带来了农业碳排放强度的大幅下降。近年来中国大力推进农业绿色转型,在化学投入品减量、农业废弃物综合利用方面取得了显著成效,也带来了农业的结构性减排。

(一)中国农业碳排放强度呈下降趋势

农业碳排放强度是指农业部门每单位增加值的增长所带来的二氧化碳排放量,用来衡量一国农业经济与碳排放量之间的关系。《国家信息通报》显示,农业减排成效明显。2005年,农业万元GDP温室气体排放量为3.416吨,到2010年,下降到2.043吨,2014年进一步下降到1.423吨。2014年农业温室气体排放量占全国排放总量的7.4%,比2005年下降3.4个百分点。

FAO数据显示,1978—2018年中国农业碳排放强度呈现下降趋势①,尤其是1978—2000年,从40吨/万元降至5吨/万元;2000年以后逐年小幅度下降,2010年农业碳排放強度降至2吨/万元,此后基本稳定在1.5吨/万元左右,2018年农业碳排放强度已经减少至1.29吨/万元。有研究表明,氮肥在化肥中的比重、畜牧业在农业中的比重和单位农业产值的能源消费量对农业碳排放强度具有正向影响,降低氮肥比重和农用能源强度、适当调整畜牧业比重能起到降低农业碳排放强度的效果,其中控制氮肥施用的效果最大,农业碳排放强度较1978年下降了96.75%,可见中国在农业绿色转型方面采取的措施对于减排有显著的成效。

(二)结构性减碳初见成效

近年来国家大力推进农业绿色发展,在投入品减量、废弃物利用等方面取得了较大成就,这些成就也体现为碳排放的结构性下降。

化肥是第二大碳排放源,同时也是近年来最大的减排贡献者。化肥主要带来氧化亚氮的排放,到2014年其排放达到峰值,为2.0亿吨CO2eq,占总排放量的30.67%;2018年化肥碳排放量下降到1.82亿吨CO2eq。这与化肥施用总量基本一致,2015年化肥达到历史峰值6022万吨,之后开始下降,到2018年为5653万吨。2018年农业碳排放相较于2016年的排放峰值减少了1534.32万吨,其中化肥碳减排对农业碳减排的贡献达到94.5%。

结合中国化肥施用数据,计算化肥施用碳排放强度(见图5)。可以发现,1962—2018年单位化肥碳排放量呈总体下降趋势,从每吨化肥施用后排放8.3吨CO2eq下降到3.2吨CO2eq。这也能从化肥利用率的提高得到印证。根据农业农村部公布的数据,2013年中国水稻、玉米、小麦三大粮食作物化肥利用率为33.6%,逐步提高到2015年的35.2%、2017年的37.8%、2019年的39.2%和2020年的40.2%。相同用量的化肥,被作物有效吸收的比例高了,排放自然就少了。

综上,中国农业在近些年来追求绿色发展的过程中,带来了一定的碳减排效果。然而,在当前和今后一段时间,碳排放成为“硬约束”的情况下,农业要实现持续减碳,还面临两方面的挑战:一方面,农产品需求的数量和质量双提升,促使农业生产规模、开发强度的持续提高,加上农业机械化进一步提高的必然性,可能带来更多的排放;另一方面,农业经营规模较小、过程复杂,致使农业碳排放核算困难,这也成为其进入政策议程迟缓、被排斥在交易市场之外的基础性障碍,使农业经营主体缺乏来自政策和市场的减排激励。

五、结论与政策建议

长期以来,中国节能减排主要关注工业部门,对农业节能减排重视不够。“十三五”期间,农业领域率先主动实践绿色发展理念,取得了显著成效。从本文数据分析可以看出,绿色发展与碳减排具有高度的协同性,在中国实现2030年碳达峰、2060年碳中和目标的进程中,农业不仅自身要实现达峰和中和,而且要对全国目标的实现作出积极贡献。

(一)研究结论

本文基于可获得数据的分析,展示了过去近60年来中国农业碳排放的整体面貌和趋势,对于下一步推进农业减排固碳具有基础性作用。总体而言,得到如下结论:

第一,农业排放与农业农村经济发展阶段具有高度的契合性。中国农业碳排放从1961年的2.49亿吨增长到2018年的8.7亿吨,增长超过2倍。总体上经历了平稳增长、快速增长和平稳达峰三个阶段,这与近60年来中国农业发展经历自然增长、改革和科技红利释放、绿色转型三个阶段高度契合。同时,伴随排放量增长的是农业生产能力的极大提高。就种植业而言,1961年中国粮食产量为13 650.9万吨,2018年达到65 789.2万吨,增加了近4倍。就养殖业而言,1982年(此前数据统计年鉴未统计)肉类产量1350.8万吨,奶类产量195.94万吨,禽蛋类280.85万吨;2018年肉类产量8624.6万吨,奶类产量3176.8万吨,禽蛋类产量3128.28万吨,肉禽蛋奶总产量达到14 929.68万吨,2018年与1982年相比肉禽蛋奶增长了7倍多。

第二,近年来中国大力推进农业绿色转型,对碳减排的协同效应已经初步显现,但农业实现达峰仍有不确定性。近年来推进农业绿色发展起到了协同减碳的作用,表现为部分碳源的排放总量下降和碳排放强度的下降。例如,“十三五”期间国家开展了化肥零增长行动计划,统计数据显示,相比上一个五年,“十三五”累计减少化肥施用量超过1200多万吨。如果按照2015年的排放强度计,仅化肥减量这一项带来的减排量就超过4200万吨CO2eq。此外,农药累计减量超过100万吨(制剂),农业废弃物管理水平稳步提升,这些化学投入品的减量和废弃物的利用都将带来巨大的温室气体减排量。从某种意义上讲,农业碳排放已经趋近峰值,但由于中国农业机械化水平仍有较大提高潜力和必要,由此而产生的能源消耗将是农业实现碳达峰的最大不确定性因素。

值得注意的是,由于数据限制,本文分析有两部分排放没有包含,值得引起注意:一是农业生产隐含的碳排放。大量的农业投入品,如化肥、农药等,其自身生产的过程也会产生大量的碳排放,这一部分通常被计入工业排放,但从某种意义上讲,也属于农业的隐含碳排放。据估计,2009年,农业生产资料中隐含碳排放约3.25亿吨,是当年农业部门能源消耗直接二氧化碳排放量的2.6倍。此外,农业部门甲烷和氧化亚氮的排放量更是相当于隐含碳排放的2倍以上。二是农村领域的碳排放。2020年中国农民人均纯收入超过1.7万元,是城市居民收入的38.6%,随着农村生活水平的提高,农村取暖、生活用能的增长空间还很大,将带来巨大的碳排放。

(二)以低碳带动农业绿色转型的路径和建议

在中国经济整体进入低碳化的进程中,农业不能置身事外,要将正在发生的农业绿色转型纳入低碳发展的框架。基于此,本文提出以低碳化带动农业绿色转型的总体路径:以农业经济的低碳化为抓手,带动农业生产过程的绿色化,并带来农产品的优质化。经济低碳化是目标,产品优质化是结果,二者的实现都要落实到农业生产行为的绿色化上,实质上与近年来推崇的农业绿色发展实践是高度一致的。基于此,就“十四五”期间以低碳带动农业绿色转型提出如下具体建议:

一是在“十四五”农业农村发展规划中增加碳约束指标。国家“十四五”规划纲要提出了单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%的目标,考虑到农业机械化水平还有待提高,且农业排放以非二氧化碳温室气体为主,能源消耗排放占比较小,因此建议农业不过度强调能源消耗目标,但须将碳排放强度纳入“十四五”目标。考虑到我国农业碳排放已趋于达峰,减排难度相对较大,因此参照国家目标,建议设置“单位农业国内生产总值温室气体排放零增长”目标。相应地,要进一步加强农业农村资源环境相关监测体系和台账建设,摸清家底,使减排工作有据可查。

二是加快构建农业碳排放核算的方法学。农业排放具有点多面广的特征,导致农业减排难以核查,从而阻碍了农业减排量进入交易市场。从已有研究来看,农业碳排放的核算参数不统一、要素不全面,缺乏公认的核算方法。要尽快启动农业碳排放核算的方法学研究,形成一套管理部门、生产主体、碳交易主体共认的核算方法体系,为农业进入碳市场奠定方法基础。

三是积极发展农业碳市场。中国2030年碳达峰、2060年碳中和目标一经宣布,就引起了国际碳市场的高度关注,随着70多个国家和地区承诺2050年实现净零排放,全球碳市场积极扩张。作为重要的市场化减排工具,中国碳市场发展潜力巨大,全国统一的碳排放权交易市场(火电行业)于2017年底正式建立,2021年1月1日首个履约周期正式启动。但农业尚未纳入碳市场范围,要充分利用农业减排成本相对较低的优势,将农业碳减排纳入碳交易市场。初期可在农业绿色發展基础较好、营商环境优良、改革动力足的地方,以县为单位,选择村集体经济组织、专业大户、合作社、农垦、社会化服务组织等规模较大、组织程度较高、市场意识强的主体,率先开展试点。

四是用好财政手段推广低碳农业技术。建立健全以绿色为导向的农业补贴制度和农村金融制度,财政和金融支持“三农”的资金要进一步密切与化肥农药减量、秸秆利用、地膜回收、国土绿化等环境友好行为的联系程度,为农业减排和固碳持续提供激励。推广土壤少耕、免耕技术,增加土壤有机碳储量,通过减少农地耕作幅度与强度,尽力减轻土壤的物理性扰动,提高稳定性,增进土壤结构中稳固的土壤有机质比例;在农药和化肥施用方面,提倡用生物学方法控制病虫害,限制化肥的施用量,重视生物固碳和有机肥施用;通过植树造林、保护森林资源、加强土地管理等促进碳固定;在农机购置补贴目录中,增加对农机节能的性能要求,支持节能农机的研发和推广。

参考文献

[1]谭秋成.中国农业温室气体排放:现状及挑战[J].中国人口·资源与环境,2011(10):69-75.

[2]闵继胜,胡浩.中国农业生产温室气体排放量的测算[J].中国人口·资源与环境,2012(7):21-27.

[3]田云,张俊飚,李波.湖北省农地利用碳排放时空特征与脱钩弹性研究[J].长江流域资源与环境,2012(12):1514-1519.

[4]李秋萍,李长建,肖小勇,等.中国农业碳排放的空间效应研究[J].干旱区资源与环境,2015(4):30-35.

[5]何艳秋,戴小文.中国农业碳排放驱动因素的时空特征研究[J].资源科学,2016(9):1780-1790.

[6]吴贤荣,张俊飚.中国省域农业碳排放:增长主导效应与减排退耦效应[J].农业技术经济,2017(5):27-36.

[7]SCHULTZ T W. Transforming traditional agriculture[M]. New Haven CT: Yale University Press, 1964.

[8]约翰·梅尔.农业经济发展学[M].北京:农村读物出版社,1988.

[9]金书秦,牛坤玉,韩冬梅.农业绿色发展路径及其“十四五”取向[J].改革,2020(2):30-39.