马克思探究资本主义生产方式的重要方法

王斌

摘要:《资本主义生产以前的各种形式》作为《1857—1858年经济学手稿》之“资本章”的重要篇目,是马克思解构资本主义生产方式相对成熟的典型文献,其中蕴含的分析资本主义的重要方法论及其主要原则,集中体现了马克思对资本主义生产方式的认识成果和理解方式。以“从后思索”的逆向思维、“现实解剖”的历史思维与“范畴抽象”的逻辑思维的综合运用为基本特征,马克思详细考察了资本主义生产方式的形成过程与确立条件、资本的原始形成、资本主义私有制社会的存在本质以及未来走向。这些观点构成了马克思探究资本主义生产方式起源的一般性理论,是系统掌握马克思资本主义观、马克思主义方法论特质的重要理论资源。

关键词:《资本主义生产以前的各种形式》;资本主义生产方式;历史研究法;共同体

中图分类号:A81 文献标识码:A 文章编号:1003-1502(2021)02-0072-08

1939年,德文版的《资本主义生产以前的各种形式》(Formen, die der kapitalistischen Produktion vorhergehen)(以下简称《各种形式》)由苏联马列研究院以“资本主义生产以前各形态”(Формы, предществующие капиталистическому производ-ству)①为题译出,翌年单独编辑出版。这个俄文版的译法导致一段时间以来学界对《各种形式》的关注集中于探讨马克思的社会形态理论,反而忽略了《1857—1858年经济学手稿》之“资本章”所讨论的核心主题——资本主义生产方式的起源。事实上,回到《资本论》及其手稿和其他文本中,可以发现,马克思关于资本主义起源的经典理论,核心的观点还不是在《资本论》第一卷第二十四章,而在《各种形式》中。从探讨社会历史形态到研究资本主义生产方式的起源,折射出的是理论研究对象的重大转变,重要的是,《各种形式》中暗含的马克思探究历史的方法论也为深化文本和思想体系的研究提供了新的视角。

一、“从后思索法”追溯资本主义生产方式生成前的本源共同体

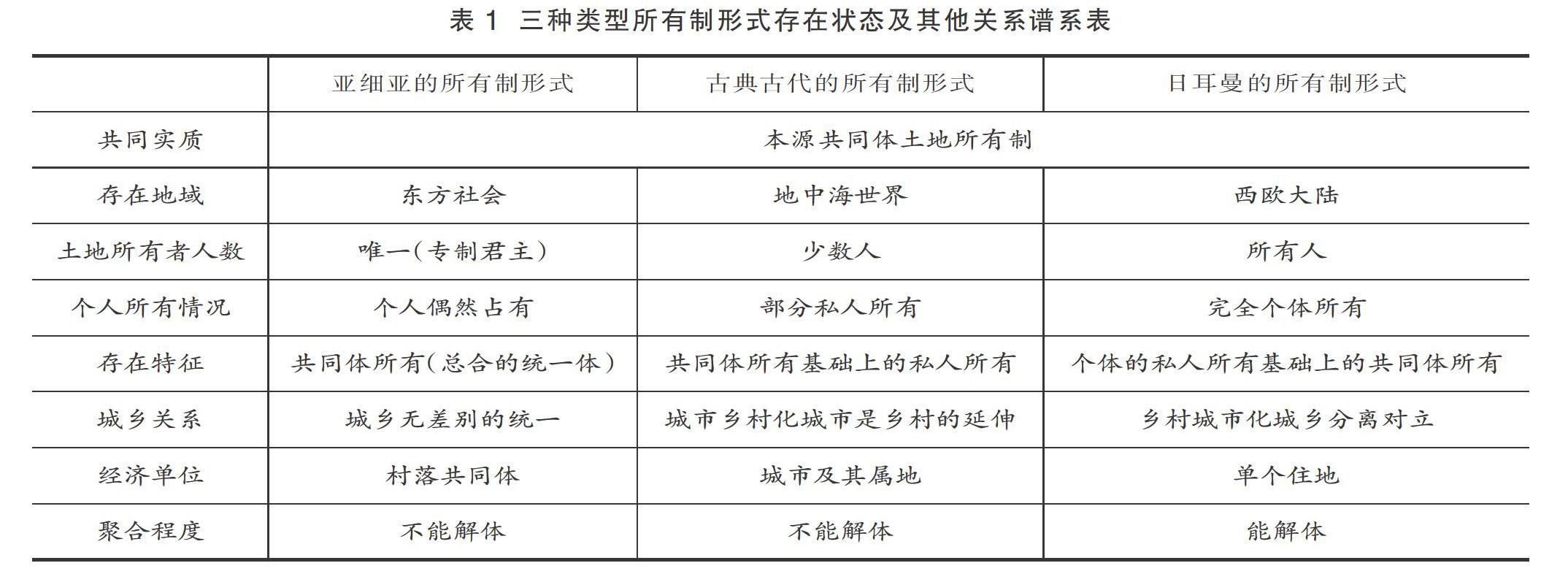

在《各种形式》的开篇里,马克思开宗明义直指他要论述的核心议题:作为体现资本主义生产方式本质特征的雇佣劳动制度、为资本主义生产方式奠定坚实基础的资本,“雇佣劳动的前提和资本的历史条件”[1]是马克思探究资本主义生产方式的出发点。马克思指出,要满足让资本和雇佣劳动制度历史性的生成,必须同时具备两个前提:一是“自由劳动以及这种自由劳动同货币相交换”[1]470;二是“自由劳动同实现自由劳动的客观条件相分离”[1]471,而要完整地证明“相交换”和“相分离”就必须从逻辑上说明交换前和分离前的统一,这样,马克思不可避免地向后追溯作为“两个前提”共同基础的“自由劳动”。所谓自由劳动,最根本的内涵是指劳动和所有(作为生产资料的土地、劳动材料以及劳动力)的统一,这种统一状态是以“自由的小土地所有制”[1]471和“东方公社为基础的公共土地所有制”[1]471两种形式历史地存在的,马克思认为,这两种所有制形式的解体意味着劳动和所有的分离。接续着这一逻辑,马克思又发现,实现劳动和所有的分离是以“本源共同体土地所有制”②形式的解体为根本保障,“本源共同体土地所有制”在异质的空间地域文明圈中呈现出三种历史类型——亚细亚的、古典古代的和日耳曼的(如表1所示)。此时为止,马克思在《各种形式》中以缜密的逻辑对资本主义生成的究察推进到深邃的历史时空中,继而承接的是翔实分析作为三种不同类型的“本源共同体土地所有制”形式。

“本源共同体土地所有制”的第一种类型是亚细亚的所有制形式。马克思对这种共同体所有制形式的概念指称沿用了当时西欧社会流行较广的“东方专制主义亚细亚观”,“东方形式”是“所有制的原始形式本身”[1]498,在现实中以三层结构的金字塔形式呈现:作为共同体肢体的单个人,只有当他们作为共同体成员时,“才能把自己看成所有者或占有者”[1]472;作为中间层的许多单个共同体,是现实中土地生产的组织者和实施者,因而“这种统一体是实际的所有者,并且是公共财产的真正前提”[1]473;作为许多共同体之父的东方专制君主是“在大多数亚细亚的基本形式中,凌驾于所有这一切小的共同体之上的总合的统一体表现为更高的所有者或唯一的所有者”[1]473。马克思认为,这种“总合的统一体”是亚细亚土地所有制形式的最高所有者,个人在共同体内部仅仅是以偶然性占有(所有比占有的私有化程度要高)土地的方式存在的,它们都以实质上的共同体所有土地为基础。总之,亚细亚所有制形式就是共同体所有。

“本源共同体土地所有制”的第二种类型是古典古代的所有制形式。马克思对这种共同体所有制形式的概念指称是与“中世纪”和“近代世界”相对,从地域范围上看,主要包括阿尔卑斯以南的欧洲,即地中海世界。马克思指出,古典古代的所有制形式也以共同体所有为基本前提,但不同于亚细亚所有制形式,“公社财产——作为国有财产,公有地——在这里是和私有财产分开的。在这里,单个人的财产不象在第一种情况下那样,本身直接就是公社财产”[1]475,可以看出,古典古代的所有制形式除了共同体(国家)所有之外,还出现了私人所有,这两种所有制关系是并列存在的。在现实关系中,公社(国家)的继续存在既“是这些自由的和平等的私有者间的相互关系,是他们对抗外界的联合”[1]476,同时也是私有者私有财产和维持他们再生产的有力保障,因而,共同体所有与私人所有并存于古典古代所有制形式中,但私人所有仍以共同体所有为前提和基础。总之,古典古代所有制形式就是共同体所有基础上的私人所有。

“本源共同体土地所有制”的第三种类型是日耳曼的所有制形式。日耳曼所有制形式同前两种类型相比,“公社便表现为一种联合而不是联合体,表现为以土地所有者为独立主体的一种统一,而不是表现为统一体。”[1]480显然,日耳曼所有制形式中私人的独立存在以及私人所有是共同体所有的基础,“公有地只是个人财产的补充……不是个人财产表现为以公社为媒介,恰好相反”[1]481。说明在日耳曼所有制形式中,独立的私人所有是真正实体性的所有,共同体所有成为处于附属地位的次级形式。从这个意义上讲,日耳曼的私人所有造就了近代资本原始积累所需的社会关系基础,这种独立的私人所有在资本形成过程中逐渐确立为资本主义的私人所有。正是有了实体意义上的私人所有,作为财富形式的货币逐渐积累于私有者一极,自由劳动与货币相交换的条件、自由劳动与实现自由劳动客观条件相分离的环境逐步确立,进而才有马克思在《各种形式》开篇言及的作為诞生资本主义生产方式前提的雇佣劳动制度和资本的可能性,私人所有的洪流冲垮了劳动与所有相统一的各种条件,使得二者的分离成为必然的历史。

从上述马克思对“本源共同体土地所有制”不同类型的考察可以看出,对资产阶级私人所有起源的研究是从特定现实中的资本主义生产方式出发,逆向追溯存在于历史上异质空间中的生产形式为根本线索。这种选择特定成熟社会的生产方式作为典型和思索的原点,进而逆向推演历史的方法是马克思研究历史的“从后思索法”。马克思指出,“对人类生活形式的思索,从而对这些形式的科学分析,总是采取同实际发展相反的道路。这种思索是从事后开始的”[2]。这种研究方法立足于现实去透视历史,在对历史的推演中又得出现实得以存在的依据。“从后思索法”也可以认为是“人体解剖的方法”,在马克思看来,“人体解剖对于猴体解剖是一把钥匙……因此,资产阶级经济为古代经济等等提供了钥匙”[3]。马克思研究历史的“从后思索法”或“人体解剖法”与黑格尔的“哲学的历史”颇为相似,黑格尔认为,探讨历史的方法基本分为“事实本身的历史”“反省的历史”和“哲学的历史”[4]三种思路,前两种都是“通史式”的记述或再现历史,第三种则是通过“重构”历史以达到对未来必然趋势的把握。美国学者伯特尔·奥尔曼对马克思这种特殊方法的理论价值给予高度评价,他认为历史的逆向研究法是马克思唯物史观一个被忽略的根本特征,该种方法尊崇的是逻辑在先的原则,是分析资本主义现实最科学的方法。

《各种形式》中马克思用“从后思索法”不仅详细考察了作为“本源共同体土地所有制”三种类型的历史特征和差异,尤显意味深长的是,所得出的结论集中解答了《1857—1858年经济学手稿》之“资本章”所探寻的核心问题,即日耳曼形式的西欧封建农奴制的解体及历史上其他“各种所有制形式”的破坏,成为货币转化为资本、资本主义生产方式起源的直接前提。

二、“现实解剖法”释析资本主义生产方式确立的前提性条件

按照《各种形式》的逻辑,马克思着重笔墨用大篇幅阐述了导致资本主义私有制社会出现的一系列重要的前提性条件,他认为近代以来资本的原始形成、资本主义生产方式的确立都源于传统的“本源共同体土地所有制”各种形式的解体、城市与乡村的分工对立、生产逻辑序列的渐次解体(劳动本身与劳动客观条件的分离),与此相关联的还有资本的形成与劳动力的供应耦合度、前资本主义生产方式社会中经济社会综合因素的合力状况等。

首先,近代资产阶级私人所有的起源就是资本的原始积累。马克思对资产阶级私人所有起源的分析是在批判蒲鲁东“所有非经济起源”理论的过程中完成的。按照蒲鲁东的理论探讨资本主义私有制的起源,其结论必然是由于“盗窃”——而不是因为生产劳动、抢先占有劳动力和法律完善等——而产生的土地所有。马克思认为,如果以这种逻辑来揭发私人所有的罪恶,结果会掩盖近代以来资产阶级所有的起源。因为,在蒲鲁东狭隘的“盗窃”概念中虽然包含了高利贷、地租以及部分不正当利润,但却剔除了具有真正历史价值的“正常的工人报酬”。马克思指出,和古人创造财富不同,近代资产阶级生产的目的是为了拥有占有劳动的特权,劳动的客观条件作为劳动者(工人)的对立面,在积累中物象化为财富(资本)形式存在,劳动者在资本面前丧失了所有,成为抽象的异化存在,“而这种历史过程正如我们所看到的,就是资本与雇佣劳动的起源史。”[1]487因而,资本家的私人所有在本源意义上就是指资本的原始积累。

其次,“本源共同体土地所有制”各种形式的解体。近代资本主义生产方式生成的直接前提是“本源共同体土地所有制”各种形式,尤其是日耳曼所有制形式的解体。其一,导致资本主义生产以前“各种形式”解体的根本原因在于资本主义“生产本身的性质”,即资本主义生产关系是以交换为目的的“交换价值”的生产,而非之前“各种形式”中是以直接使用为目的的“使用价值”的生产。要维持这种通过交换来获取超出成本之利润的生产形式,进而“再生产货币并增殖其价值”[1]470,马克思认为,新型的生产方式必然是一种工资雇佣关系,同时劳动应当是自由的,他进而总结道“资本的原始形成”本质上是资本与劳动之间的交换过程。其二,日耳曼所有制形式的解体源于城市与乡村的分离与对立。马克思认为,与亚细亚的、古典古代的共同体相比,日耳曼形式的共同体并不集中于城市,城市本身位于孤立的乡村,且都以单个的独立家庭为单位,因而,“现代的历史是乡村城市化,而不象在古代那样,是城市乡村化。”[1]480城乡的分离与对立是日耳曼所有制形式的鲜明特征,这种对立带来的直接后果是城乡社会分工的不同、私有者之间的产品交换,进而创造出“自由的货币”,为资本的流动与雇佣劳动提供直接条件。其三,本源共同体的解体是人的各种生产力发展的结果。资本主义私有制社会(市民社会)作为共同体解体的产物,在解放人的生产力的同时又以颠倒的方式将人的生产力重新编入到“物的共同体”(物象的社会关系)中。以此为基础,创造出由真正自由的个体劳动者联合起来的未来共同体(共产主义社会),在这一过程中,人的生产力的发展创造的资本主义社会(市民社会)是前后共同体联结的历史中介,因而也是必经阶段。

最后,作为劳动者对劳动的客观条件的生产逻辑序列的依次解体,也即生产资料(土地)、生产工具、生活资料的非所有过程。具体来讲,马克思认为在资本诞生之前应该解体的条件包括下述几方面:

第一,土地作为劳动者自然条件关系的解体。在本源共同体中,人最初就是与土地发生直接关系,这种无机的自然是劳动者“自己力量的实验场和自己意志所支配的领域”[1]498,这种关系的解体意味着劳动者由对物的依赖转向对人的依赖,同时,劳动者土地所有的解体也意味着接纳他的共同体的解体。第二,“劳动者是工具所有者的那种关系的解体”[1]498。该种所有关系是工业化生产发展到一定阶段才独立出现的,主要是存在于欧洲中世纪城市里的手工业行会制度,在这种同业公会形式中,劳动者中的一部分(行会阶层制中的学徒)仅有生产工具的使用权(占有),另一部分(行会阶层制中的师傅)可以自由发挥其劳动技能,自由使用(所有)劳动工具,自由地建立劳动组织。这种所有关系的解体也意味着劳动的又一客观条件的破坏。第三,劳动者生活资料所有关系的解体。这种所有关系是包含在前两种情况中的,所谓生活资料,事实上“也就是在生产期间即在完成生产以前维持生活——所必需的消费品”[1]499。与此相适应的是城市行会中作为师傅家长制中寄食者的学徒,和第二种劳动者对生产工具所有关系的解体有紧密关联。日本学者望月清司认为,上述三种关系的解体(非所有化)表明,“马克思驳斥了资产阶级经济学辩护士们强词夺理的所謂‘预先积累逻辑的积累理论,即资本的原始形成是资本事先积累和创造了原料、工具、生活资料的条件后才提供给那些无产劳动者的。”[5]

马克思在《各种形式》中关注的焦点集中在被原始积累瓦解的“劳动和所有的同一性”的原初形式上,这一原初形式的解体过程凸显了他的方法逻辑。从上述马克思对诞生资本主义生方式的各项前提性条件的分析可以看出,对资产阶级私人所有起源的考察是从社会生产方式的具体范畴出发展开的具象化研究。这种思路不同于之前“逆向追溯”式的间接把握,而更多呈现出的是从遗留于现实中的“历史残片”出发复原历史发生的脉络。此种“解剖现实”直接把握的方式作为“从后思索法”的补充和对立,尊崇的是历史在先的原则,因此也可以认为是“猴体解剖”的方法。马克思意识到,“人体解剖”仅仅为“猴体解剖”提供了“一把钥匙”,从后思索的“人体解剖法”存在着一定的局限[6],因为阐释历史发展总是建立在这样的基础上的:“最后的形式总是把过去的形式看成是向着自己发展的各个阶段……所以总是对过去的形式作片面的理解。”[3]30总之,要完整认识特定的社会生产状况,还必须复归到真实的历史条件中进行“猴体解剖”,马克思晚年在《路易斯·亨·摩尔根〈古代社会〉一书摘要》中研究人类史前社会时使用的就是这种方法。在《各种形式》中,马克思通过批判蒲鲁东“所有非经济起源”的理论,将具体的“工人的正常报酬”纳入资本范式的内涵中,将资本的原始积累视为现实资本家私人所有的同义语;通过具体缕析“本源共同体土地所有”各种形式的解体,从资本主义生产本身的性质、人的生产力的发展等视角出发,揭示资本的形成环境;通过依次解构具体的土地、工具、生活资料等劳动者的客观条件,将资本的原始形成、资本主义生产关系的形成最终具象化到日耳曼形式的半封建农奴制的解体上。这种对现实的资本、现实的生产形式、现实劳动者的客观条件等所做的“现实解剖”,是马克思研究历史的另一重要方法。

三、“范畴抽象法”确证资本主义生产方式的存在及其本质

在奥尔曼的代表作《辩证法的舞蹈——马克思方法的步骤》中,马克思对辩证法的运用被划分为三种抽象模式:范围、概括层次和角度。事实上,从方法论视阈再看《各种形式》,可以发现,文本始终贯穿着马克思研究社会历史问题的又一典型方法,他本人在《政治經济学批判〈导言〉》中用所谓“政治经济学的方法”来概括,也即“范畴抽象法”。马克思指出,由于对经验世界中感性具体的研究“是关于整体的一个混沌的表象”[3]24,若经过思维对表象进行抽离,以此概括出共性的本质,才能达到对表象的总体把握,“从表象中的具体达到越来越稀薄的抽象,直到我达到一些最简单的规定。”[3]24这一“最简单的规定”的形成,通常情况是用相关的概念、范畴等来叙述和表达,经思维的抽象分析后将“现实的具体”用“范畴”转化为“精神上的具体”,最后达到思维对具体的掌握。“范畴抽象法”贯通于马克思对资本主义起源、现实、未来走向研究的全过程,集中体现于《资本论》中。作为《资本论》手稿重要篇目的《各种形式》鲜明地反映了这种研究方法。马克思通过思维的抽象,将资本主义生产方式的形成过程、人格主体、过渡形式、存在本质等置于不同视阈中,用一系列重要范畴概括之、揭示之、推演之。

首先,“范围的抽象”梳理了资本主义生产方式形成的过程诸范畴。马克思将存在于不同历史时段与空间地域中的生产方式概括为亚细亚的、古典古代的和日耳曼的。在这一概括逻辑中,所谓“亚细亚的生产方式”并非指确切的某一特定地区,而是从广泛“东方公社”中“大多数的”“派生的”各种形式中抽象出具有一般特性的所有制类型,而所谓“劳动的个人对其劳动的自然条件的原始所有制”[1]470,更是在此基础上从三种类型中进一步概括抽象出作为“原始共产主义”的一般形式。日本学者中村哲就指出:“所谓原始所有制就是在这种历史的存在形态中抽象出原始所有制的侧面,而舍弃其他侧面的一种抽象的概念。”[7]可以看出,马克思通过抽象思维,对不同生产方式的研究范围逐步扩大,用具有共性的范畴把握着不同的具体生产形式。马克思认为,奴隶制与农奴制的解体是资本与劳动关系成立的前提,这两种关系③的解体,意味着连劳动者本身也作为劳动的客观条件得以释放,直接带来的是雇佣劳动者,因而是资本眼前的历史。马克思在这里探讨的奴隶制与农奴制,不是劳动者作为附属于其他生产资料的一般存在形式,而是二者统一的特殊规定形式。马克思还认为,商业资本和高利贷资本(生息资本)在众多的货币财富积累形式中最容易转化为产业资本,是唯一的和原始的、向资本主义过渡的两种资本形式。可以认为,对奴隶制与农奴制、商业资本与高利贷资本的概括,是马克思通过抽象思维,将广泛意义上的生产形式、资本种类进行范围聚焦,逐渐缩小概括到某种特定的范畴中,以此来具体地探讨资本主义的形成过程。

其次,“层次的抽象”概括了资本主义生产方式本身的现实诸范畴。马克思对资本主义生产方式现实的把握,同样是在一系列的范畴中通过层次划分展开的论证。资本主义生产本身的存在由人的层面、物的层面、人与物的关系层面构成。从“商品”出发来看,现实层面堆积的多种多样的劳动产品体现了劳动者与劳动对象的关系,构成了资本主义生产关系的细胞,马克思将这一体现二者关系的劳动产物用“商品”范畴来指代。“商品”脱离了一般层次的劳动产品领域,舍弃了某一地域中某种具体的商品实态,而成为体现人与人之间交换关系的抽象理论概念。货币作为更高一层次的商品,是从商品母体中抽离出来体现交换关系、度量交换价值的特殊的商品形式(一般等价物),大量货币在资本主义生产关系中的存在和流通,将人与人之间的关系进一步复杂化、多样化,并集中反映着阶级之间的压迫关系。资本作为最高层次的抽象概念,是构成和维系资本主义生产方式的核心范畴,马克思在《各种形式》中指出:“资本的概念,资本的发生,包含着这样的意思:资本是以货币,从而以货币形式存在的财富为起点的。”[1]507可见,资本的原始形成以货币为基础,而货币可以用于购买自由劳动者、组织劳动的客观条件,并且在二者的聚集与有机结合中实现货币向资本的转化。马克思对资本主义生产方式现实的把握通过层次的抽象,用不同的范畴将体现人与人、物与物、人与物之间的复杂关系联结起来,最终在思维中实现了以概念“全貌”对具体的把握。

最后,“角度的抽象”论证了资本主义生产方式存在的实质诸范畴。选择研究的角度对于发现研究对象之间的差异性与同一性起着关键作用,马克思在《各种形式》中通过研究视角的灵活转换达到他对资本主义生产方式本质的揭示。“社会生产目的是指一定生产关系下社会生产必然要服从的根本任务,决定了社会生产的一切主要方面和过程,反映了社会生产关系的本质特征。”[8]从社会生产目的的角度出发,马克思明确指出资本主义生产是以“交换价值”为目的的生产,这完全不同于之前“本源共同体土地所有制”各种形式的生产是以“使用价值”为目的的生产。“交换价值”生产的实质是剩余价值的获取,资本主义生产方式本质上是资本家在占有剩余劳动的情况下,保证资本不断增殖并使生产资料继续转化为资本。而基于“交换价值”的生产,“是劳动把劳动客观条件——因而也是把劳动本身所创造的客体性——看作是他人财产的关系:劳动的异化。”[1]519在这里,马克思又从劳动对立面的角度出发,秉承了《1844年经济学哲学手稿》中的“异化”思维,继续揭示着资本统治劳动、奴役劳动的逻辑。但需要指出的是,“这一异化论视角对资本主义实质的揭示与大多数人所理解的绝对贫困式的异化论完全不同。”[5]334因为资本对劳动的雇佣关系表现出的是“极端的异化形式”“一个必然的过渡点”,这种异化的完全形式和最终解体,能够为“个人生产力的全面的、普遍的发展创造和建立充分的物质条件。”[1]520可见,马克思从不同的视角出发,将资本主义的生产抽象为“交换价值”的生产,将抽象的劳动异化形式归结为超越资本主义的一个必要因素,从而形成了对资本主义的完整认识。

无论是《1844年经济学哲学手稿》中抽象的“异化”概念,还是《德意志意识形态》中略显具象的“分工”与“交往”范畴,马克思对资本主义生产方式的把握都是从逻辑上展开的考察,而《各种形式》则成为在间接把握、直接把握与逻辑把握有机结合中认识资本主义的典范文献。马克思在追溯人类本源共同体的不同类型及其解体过程中逐步探究了资本的原始形成、剖析了资本主义生产方式的确立过程、揭示了资本主义私有制的存在本质。对这些论题的系统阐释,共同构成了马克思的理论与价值旨趣,即从历史的纵深视阈和对现实的深刻批判中为未来理想社会做科学论证:原始本源共同体从统一走向解体,资本主义生产方式作为解体的产物,也必然会被未来共同体形式(共产主义)所替代。马克思正是对过去、现在和未来的整体把握中透视历史的必然,正如英国历史学家爱德华·哈利特·卡尔所指出的那样,“过去阐释未来,未来说明过去,这不但是历史的辩护,也是历史的解释。”[9]这一整体性的认识路径成为马克思唯物史观的一般方法论原则,也是系统掌握马克思资本主义观的重要视域。

注释:

① 经俄文译出后形成的《资本主义生产以前各形态》首次刊登在《无产阶级革命》杂志1939年第3期,1956年,由日知从俄文翻译的中文版《资本主义生产以前各形态》以单行本形式在人民出版社出版,1979年的《马克思恩格斯全集》中文第一版在参考了日知的译文后,将之译为《资本主义生产以前的各种形式》。

② 将人类早期共同体称之为“本源的”理由有二:第一,马克思在1881年《给维·伊·查苏利奇的复信(草稿)》中认为将原始公社混为一谈是错误的,就像地质的形成一样,原始公社有一系列原生的、次生的、再次生的等等类型;第二,马克思在《各种形式》中认为,孤立的个人是不可能有土地财产的,人只有生活在自然形成的共同组织中通过共同占有生产资料才能生存。作为人类历史早期的共同体具有这种原生意义,是原初的、自然的、本源的类型,故而被马克思称之为“本源共同体”。

③ 在马克思此时的语境及指称中,奴隶制与农奴制同属资本诞生前的生产关系范畴,二者的区别在于各自存在地域范围的不同,奴隶制主要以美洲大陆黑人奴隶制为代表,农奴制主要以欧洲大陆半封建的俄罗斯为代表。

参考文献:

[1]马克思恩格斯全集(第46卷上)[M].北京:人民出版社,1979.470.

[2]马克思恩格斯文集(第5卷)[M].北京:人民出版社,2009.93.

[3]马克思恩格斯文集(第8卷)[M].北京:人民出版社,2009.29.

[4]〔德〕黑格尔.历史哲学[M].王造时,译.上海:上海世纪出版集团,2008.1.

[5]〔日〕望月清司.马克思历史理论的研究[M].韩立新,译.北京:北京师范大学出版社,2009.388-389.

[6]朱玉才.从人体解剖到猴体解剖——马克思研究人类社会原生形态的方法论及其历史演变[J].求是学刊,1994,(6).

[7]〔日〕中村哲.奴隶制与农奴制的理论——马克思恩格斯历史理论的重构[M].冻国栋,覃启勋,胡方,译.武汉:武汉大学出版社,1994.15.

[8]曹之虎.论所有制:马克思主义所有制理论的形成和发展[M].上海:上海人民出版社,1993.131.

[9]〔英〕E.H.历史是什么[M].陈恒,译.北京:商务印书馆,2007.226-227.

Marx's Theory of Deconstruction of the Capitalist Mode of Production

——On Formen, die der kapitalistischen Produktion vorhergehen

WANG Bin

Abstract: Formen, die der kapitalistischen Produktion vorhergehen is a typical document in which Marx deconstructed the capitalist mode of production. The important methodology for analyzing capitalism and its main principles contained therein fully embodies Marx's understanding of the capitalist mode of production. Based on the comprehensive application of the "historical thinking", "realistic anatomy" and the logical thinking of "category abstract", Marx examines in detail the formation process and conditions of the capitalist mode of production, and the existial essence and future trend of capitalist society. These views constitute the general theory of Marx's exploration of the origin of the capitalist mode of production, and are important theoretical resources for systematically grasping the characteristics of Marxist methodology .

Key words: Formen, die der kapitalistischen Produktion vorhergehen; capitalist mode of production; historical research method; community

責任编辑:邓 喆