攻击时间和攻击角度控制的非奇异终端滑模制导律

吴 放,常思江

(南京理工大学 能源与动力工程学院,南京 210094)

随着现代反导系统的发展,导弹的攻击方式也在不断发展.采用攻击时间控制,对目标发动饱和攻击可有效突破反导系统防御;在导弹击中目标时,控制导弹以特定角度击中目标则可大大提高其毁伤效果. 考虑到攻击时间控制和攻击角度控制各自的优势,将二者结合以达到复合效果,具有重要的理论意义和良好的应用前景. 因此,有必要对同时实现导弹攻击时间和攻击角度控制的问题开展理论研究.

文献[1]在2007年首次进行了攻击时间和攻击角度同时控制制导律的研究,随后众多学者基于不同理论对其进行了研究,如基于比例导引法[2-4]、最优理论[5-6]、滑模控制理论[7-8]、成型理论[9-10]. 比例导引法由于其形式简单的优点,最先被应用于设计攻击时间和攻击角度控制制导律. 文献[2-4]设计了多种附加控制项,提出了基于偏置比例导引法的攻击时间和攻击角度控制制导律. 导弹在比例导引法控制下击中目标,通过附加控制项实现对攻击时间和攻击角度的控制. 随着现代控制理论的不断发展,近年来最优控制理论也逐渐用于攻击时间和攻击角度控制制导律的设计. 文献[5]在小角度假设下,基于最优理论设计出一种满足攻击角度控制的最优制导律,并推导了导弹的剩余飞行时间估算公式,再根据剩余飞行时间构造反馈控制项,实现了攻击时间和攻击角度的同时控制. 文献[6]利用非线性运动模型,基于最优控制理论,引入两个物理约束条件,设计了满足攻击时间和攻击角度的制导指令.

文献[1-5]在设计制导指令时均需要估算导弹每一时刻的剩余飞行时间,然而估算带来的误差会影响制导律的制导性能[11]. 为解决估算误差带来的影响,有两种解决思路. 一种是通过设计对误差不敏感的制导律,减少误差带来的影响. 例如,文献[7]引入具有较强鲁棒性的滑模控制理论设计攻击时间控制制导律,利用攻击时间误差设计滑模面,以减小估算误差对制导律性能的影响,在攻击误差足够小时将制导指令切换为基于最优理论的攻击角度控制指令,实现了攻击时间和攻击角度的同时控制;另一种是设计无需剩余飞行时间的制导律. 例如,文献[8]引入虚拟目标理论,通过优化方法确定虚拟目标的位置,导弹在击中虚拟目标时完成攻击角度控制,随后导弹沿直线飞行击中目标实现攻击时间控制. 文献[9]基于成型理论,构造了视线角多项式,设计出满足攻击时间和攻击角度控制的制导指令. 文献[10]假设所成型的导弹飞行轨迹由圆弧段和直线段构成,在此基础上提出一种轨迹跟踪控制方法,有效实现了对攻击时间和攻击角度的控制.

由于滑模理论对外界干扰有抑制作用且具有能够使系统快速收敛的优点,目前在单独设计攻击时间控制制导律[12-15]或攻击角度控制制导律[16-17]时被大量应用. 并且考虑到无需估算剩余飞行时间制导律的发展趋势. 因此设计一种无需剩余飞行时间的攻击时间和攻击角度控制滑模制导律具有较大的研究意义. 然而在应用滑模理论时,设计一个同时满足攻击时间和攻击角度控制的滑模面具有较大难度,故现有此类文献相对较少. 其中,文献[18]推导了以导弹水平位置为自变量的、满足攻击时间和攻击角度约束的视线角多项式,基于二阶滑模理论设计制导指令,实现了对攻击时间和攻击角度的同时控制. 但设计的视线角多项式需要用到导弹每一时刻的位置信息,实际应用中对位置信息的测量精度要求较高.

针对上述分析,本文基于成型理论设计了导弹的视线角多项式,并利用其边界条件,通过优化方法计算了多项式的具体系数,从而确定了同时满足攻击时间和攻击角度约束的理想视线角变化律. 与文献[18]相比,本文所设计的视线角多项式只需导弹的飞行时间作为变量,在实际应用中只需要一个计时装置,无需对导弹位置进行测量,更易于实现. 在得到理想的视线角变化规律后,只需使导弹实际视线角按照理想规律变化即可实现攻击时间和攻击角度控制. 考虑到在各种滑模理论中,非奇异终端滑模理论可使系统状态在有限时间内收敛为零,突破了普通滑模理论在线性滑模面条件下渐近收敛的特点[19],且能够有效地消除抖振,不存在奇点,在设计制导律时具有较好性能. 因此,本文利用实际视线角与理想视线角之差设计状态变量,基于非奇异终端滑模理论设计滑模面,进而设计制导指令,使实际视线角按照理想规律变化,最终完成了对导弹攻击时间和攻击角度的控制

1 问题描述

考虑二维平面内的导弹制导问题,如图1所示为导弹和目标的相对运动关系. 图中,M为导弹,T为目标, 在整个飞行过程中假设导弹速度v恒定,加速度为a且垂直于导弹速度方向.r为导弹与目标之间距离,γ、θ、φ分别为导弹的弹道角、视线角和前置角,θf为击中目标时的视线角,所有角度以逆时针方向为正.

图1 导弹与目标相对运动关系图

导弹运动学方程可描述如下:

(1)

(2)

(3)

(4)

式中变量上方圆点表示关于时间t的一阶导数.

为了实现攻击时间控制,需要r(td)=0,其中td为所需攻击时间,此外还要求φ(td)=0. 因此,在导弹击中目标的基础上,考虑到φ(td)=0,可用导弹击中目标的视线角表示攻击角度,将导弹的攻击角度约束表示为θ(td)=θf.

本文研究问题可描述为:设计导弹制导指令a,使其在所需攻击时刻td满足如下条件:

(5)

因此,本文需要设计一个满足式(5)的制导律,以控制导弹在所需攻击时刻以所需攻击角度击中目标.

2 制导律设计

2.1 视线角速率及视线角设计

现有文献[9,11]基于成型理论设计的理想视线角多项式,主要是通过边界条件个数来确定多项式阶数,即多项式阶数为边界条件个数加一. 根据这一思路,考虑到视线角初始状态以及击中目标时的攻击时间和攻击角度控制要求,故本文研究问题存在3个边界条件,因此,理想视线角多项式的阶数为四次,理想视线角速率多项式的阶数为三次,具体如下:

(6)

对式(6)积分得到如下理想视线角:

(7)

式中κ5为常数.

由导弹初始条件和式(5)可得到式(6)、(7)的边界条件如下:

(8)

将式(8)代入式(6)、式(7),解得

(9)

故式(6)、(7)改写为:

(10)

(11)

对式(10)关于时间求一阶导数,可得

(12)

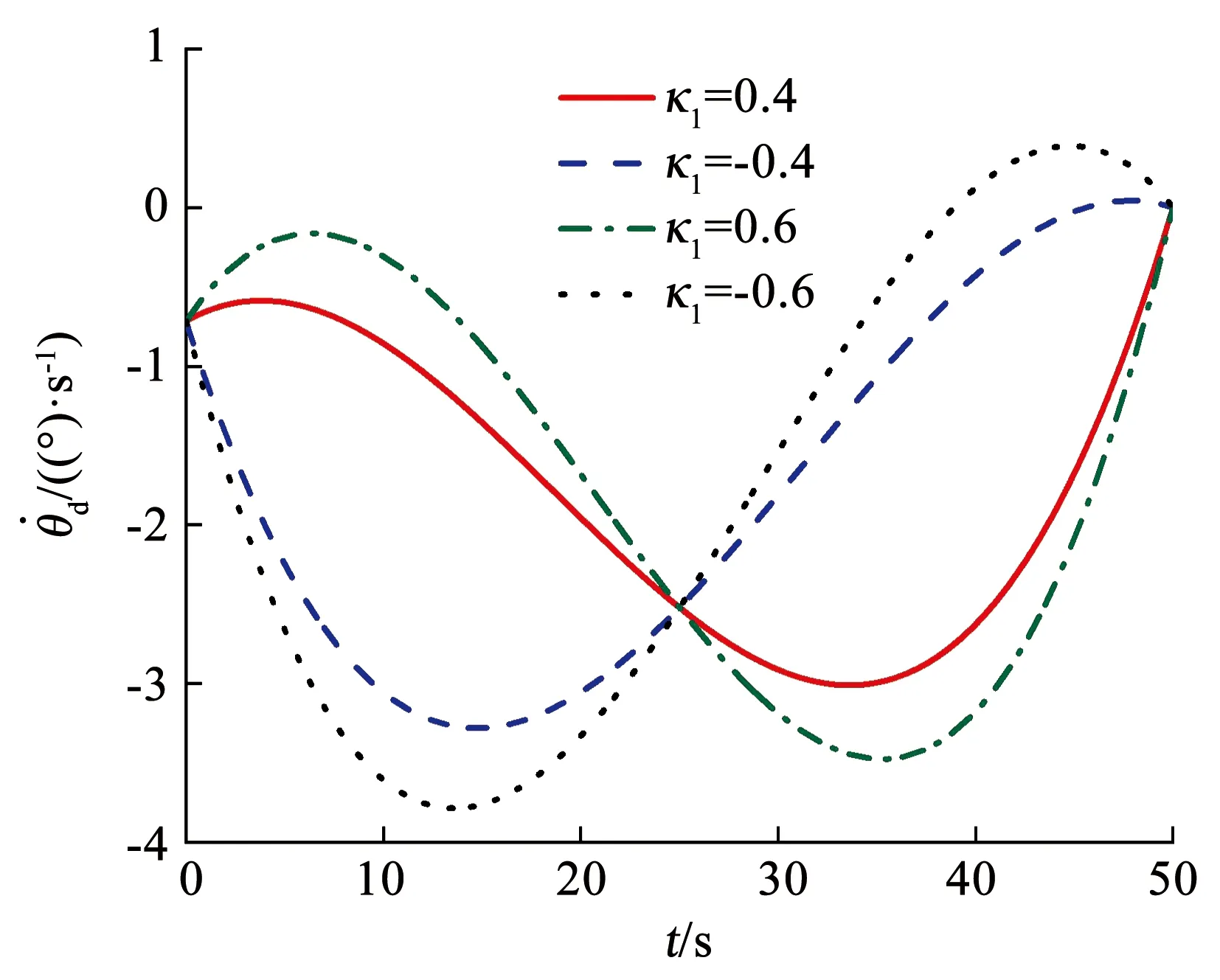

图2 不同κ1时的

图3 不同κ1时的θd

因此,κ1的取值需要满足如下条件:1)通过合理选择κ1,确定θd多项式的系数. 导弹的实际视线角若按照θd变化,则能够在击中目标时满足式(5).2)应在合理范围内选择κ1,避免所需加速度过大.

2.2 制导指令设计

由于视线角速率及视线角设计所设计的视线角满足攻击时间和攻击角度控制,因此只需设计合适的制导指令,使导弹实际视线角按照设计规律变化,即可完成攻击时间和攻击角度控制.

对式(2)关于时间求导,并代入式(3),得到加速度a与视线角θ的关系:

(13)

定义θ和θd之差为状态变量,即

x=θ-θd.

(14)

基于非奇异终端滑模理论[19],设计滑模切换面为

(15)

为使滑模面收敛至S=0,设计导弹加速度a为等效加速度aeq与非连续加速度adis之和,即

a=aeq+adis.

(16)

为求解导弹加速度,对式(15)关于时间求导,可得

(17)

将式(13)代入式(17),可得

(18)

(19)

设计非连续加速度为如下形式:

(20)

式中M为设计参数,取M>0,以保证滑模面在有限时间收敛.sgn(·)为符号函数,定义如下:

(21)

将式(19)、(20)代入式(16),得到导弹加速度为

(22)

在式(22)所示的制导指令作用下,x=θ-θd在有限时间收敛为0,导弹实际视线角按照所设计的θd变化,完成对导弹攻击时间和攻击角度的控制.

2.3 稳定性分析

为表明在式(18)所示的制导指令作用下,导弹能够实现攻击时间和攻击角度控制,即满足式(5),本文将证明所设计制导律在Lyapunov意义下的稳定性.

选择如下Lyapunov函数:

(23)

(24)

(25)

(26)

当滑模面收敛为0时,即S=0,由式(15)可得

(27)

选择如下Lyapunov函数:

(28)

(29)

综上可知,制导指令满足Lyapunov稳定性条件,滑模面S能够在有限时间内收敛至0,导弹视线角能够按照所需视线角θd变化. 在制导指令作用下,导弹能够实现攻击时间和攻击角度控制.

2.4 参数κ1的确定方法

导弹在制导指令的作用下,实际视线角将按照视线角速率及视线角设计所设计视线角θd变化,而θd受未知参数κ1的影响,通过合理选择κ1,即可实现攻击时间和攻击角度控制,本文给出κ1的确定方法.

在确定κ1之前,首先考虑一个奇点问题,由式(22)可知,当|φ|=π/2时,加速度会趋向无穷大,制导律失效. 为此可通过在适当范围内选择κ1,避免|φ|=π/2时的奇点问题出现.

由式(2)可得

(30)

对式(30)关于时间求导可得

(31)

联立式(1),可得

(32)

整理后可得

(33)

将θ=θd代入式(27)可得

(34)

选取κ10作为κ1的初值,通过图4所示算法计算κ1的极值κL,从而确定κ1的取值范围.

图4 κ1极值的计算步骤

在确定κ1的取值范围之后,以κ1为优化设计变量、κ1的取值范围为约束条件、以导弹击中目标时实际攻击时间timp与所需攻击时间td之差的绝对值作为目标函数(即J=|timp-td|),可构建一个优化设计模型. 求解该优化模型即可设计出满足式(5)的优化制导律.

考虑到该优化设计问题的特点,本文选取单纯形法对制导律进行优化. 在优化过程中,当J<0.005时终止优化. 需要说明的是,采用该优化方法并不能确保得到κ1的全局最优解. 根据第视线角速率及视线角设计中对式(10)、(11)的分析可知,κ1只影响攻击时间控制,并不影响攻击角度控制.而优化设计的目标函数为J=|timp-td|,实际优化过程中只需满足J<0.005即可,并不要求κ1必须为全局最优解.

现以td=50 s,θf=-90°为例,说明本文确定κ1的过程. 首先通过表1所示算法确定κ1的取值范围为(0.389 7,0.700 4);然后以κ1为设计变量、0.389 7<κ1<0.700 4为约束条件、J=|timp-td|为目标函数,建立具体的优化模型. 在(0.389 7,0.700 4)内选择任意值为κ1的初值,采用单纯形法对制导律进行优化. 不同初始κ1值的优化结果见表1.

表1 不同初始κ1值的优化结果

由表1可知,κ1初值不同时,最优κ1相差0.000 1,优化终止时的J相差0.001 s,差值足够小,可以认为初值的选取对最优κ1值无影响. 因此在确定κ1初值时,可以选择κ1取值范围内任意值. 尽管κ1初值为0.650 0时,迭代次数比其他初值多2次,但所需迭代次数仅有10次,优化速度较快. 在优化计算κ1值时,仅需要导弹的初始条件、所需攻击时间及所需攻击角度,故可以离线计算κ1. 但本文在优化κ1时,所需的迭代次数较少,优化速度较快,因此在实际工程应用中,本文方法能够用于在线计算κ1值.

3 数值仿真及结果分析

为验证本文所设计制导律的有效性,本文采用数值仿真方法进行分析. 其中,对本文制导律在不同给定攻击角度和不同给定攻击时间下进行了数值仿真,将本文制导律与现有文献所设计制导律进行了仿真对比,在考虑外界干扰时进行了数值仿真.

需要说明的是,为了避免符号函数sgn(·)造成的加速度指令抖动,借鉴现有文献的一般做法[8,20],采用连续函数sgmf(x)代替符号函数sgn(·),定义如下:

(35)

式中b为正常数,本文取b=0.1.

仿真条件:导弹速度为250 m/s,加速度最大值为100 m/s2,目标静止,导弹初始前置角为30°,导弹和目标在图1所示坐标系中的初始位置分别为(0,0) m和(10 000,0) m.对于所有仿真算例,取参数β=1,p=5,q=3,M=500.

3.1 不同给定攻击角度和不同给定攻击时间

为验证在不同条件下,本文制导律的有效性,选择多种攻击角度和攻击时间对制导律进行数值仿真.

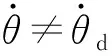

首先考虑相同攻击时间、不同攻击角度的情形. 选取td=50 s,θf=-60°,-90°,45°,55°进行数值仿真,4种攻击角度对应的κ1值分别为-0.003 5,0.489 0,0.312 1,0.192 6. 仿真结果如图5所示.

导弹的弹道轨迹如图5(a)所示,由仿真曲线可知,选择不同的所需攻击角度,导弹在本文制导律作用下按照不同的弹道轨迹飞行,均在50 s时击中目标. 由图5(b)所示的视线角曲线可知,击中目标时导弹实际攻击角度与所需攻击角度的误差小于0.01°,导弹完成了攻击时间和攻击角度控制. 导弹前置角曲线如图5(c)所示,由于导弹初始前置角为正,故θf=45°,55°时,前置角在弹道初始段变化量大于θf=-60°,-90°.但通过合理选择κ1,前置角均未超过90°,未出现奇点,且在击中目标时收敛为0.导弹加速度如图5(d)所示,当所需攻击角度为正时,导弹需要做出更大机动,故弹道初始段加速度较大,但并未超过所限制的最大加速度.

图5 td=50 s时,不同攻击角度的仿真曲线

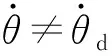

下面考虑相同攻击角度、不同攻击时间的情形. 选取θf=-90°,td=52,55,58,60 s进行数值仿真,4种攻击时间对应的κ1值分别为0.320 3,0.178 6,0.088 4,0.043 9.仿真结果如图6所示.

由图6(a)、图6(b)可知,导弹以所需攻击角度θf=-90°按照不同轨迹击中目标,完成了攻击时间和攻击角度控制. 导弹前置角曲线如图6(c)所示,由图6可知,随着所需攻击时间的增大,导弹所需的前置角越大,td=52 s对应的最大前置角为59.87°,而td=60 s对应的最大前置角增大至72.72°. 这是由于导弹需要通过增大前置角来增加飞行距离,从而增加飞行时间. 由图6(d)可知导弹加速度曲线均连续变化,在击中目标时收敛为0.

图6 θf=-90°时,不同攻击时间仿真曲线

通过多种情形下的仿真结果可知,本文制导律满足式(5),实现了攻击时间和攻击角度控制,证明了本文制导律的有效性.

3.2 与现有文献的对比分析

将本文制导律与文献[7,18]所设计制导律进行了仿真对比.

文献[7]采用逻辑切换的方法设计制导律,以攻击时间误差作为切换条件,将基于滑模理论的攻击时间控制制导律和基于最优理论的攻击角度控制制导律结合. 当攻击时间误差足够小时,对导弹进行攻击角度控制;当攻击时间误差增大时,对导弹进行攻击时间控制. 文献[18]则采用整体设计的方法,推导了以导弹水平位置为自变量的、满足攻击时间和攻击角度的视线角计算公式,基于二阶滑模理论设计制导指令使实际视线角跟踪所设计的视线角,从而提出了一个既可实现攻击时间控制又可实现攻击角度控制的制导律.

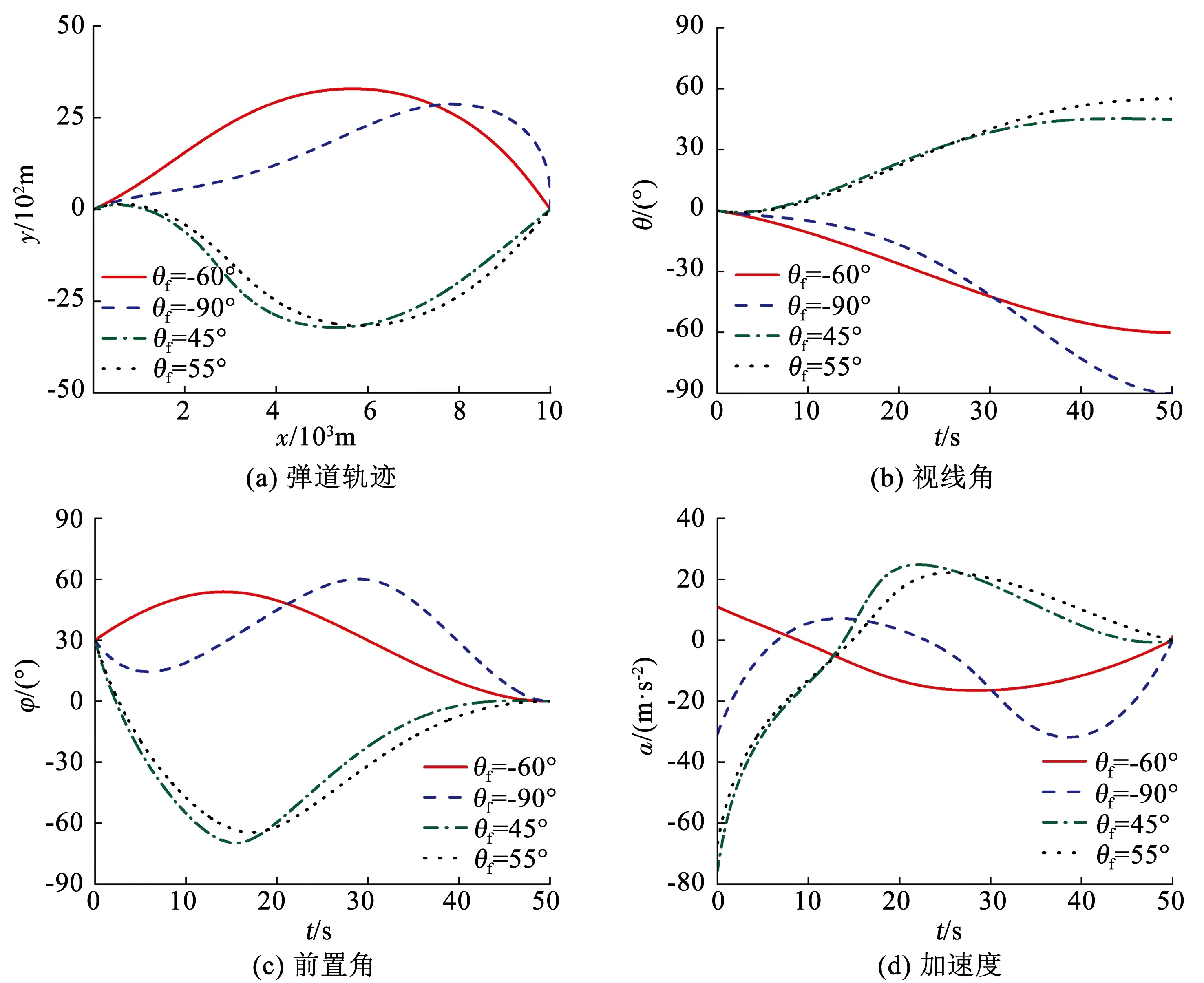

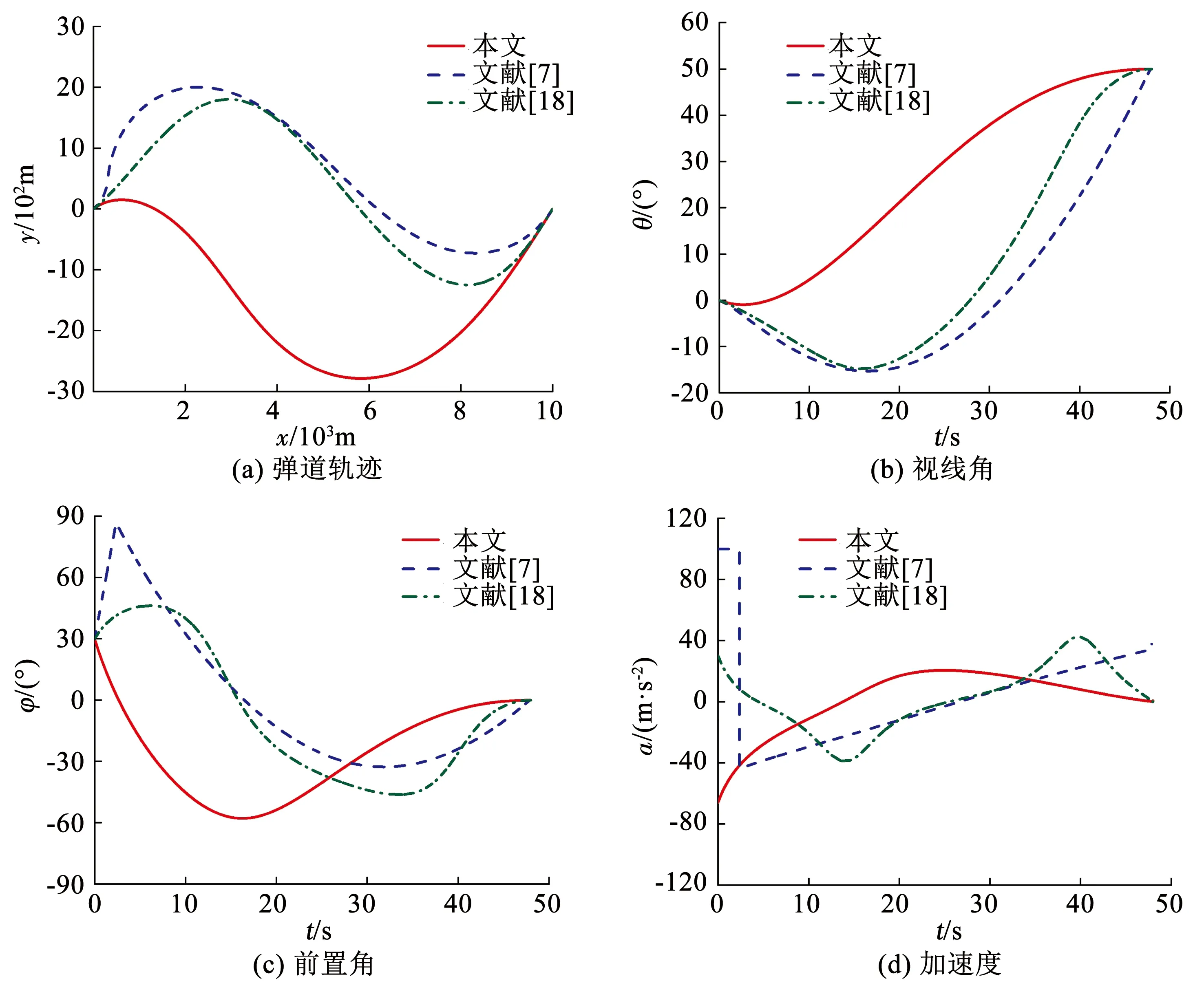

本文在td=45 s,θf=-45°和td=48 s,θf=50°时,分别对本文制导律与文献[7,18]制导律进行了数值仿真对比. 这两种情形下,本文制导律中的κ1分别为0.041 4,0.178 6. 图7、8为数值仿真对比结果.

由图7、8可知,本文与文献[7,18]的攻击时间误差小于0.02 s,攻击角度误差小于0.01°,均实现了攻击时间和角度的控制. 当td=45 s,θf=-45°时,由图7(a)可知,本文与文献[18]的弹道轨迹较为相近,而在文献[7]的制导律作用下导弹上升速度更快,更早到达了弹道顶点. 在弹道前半段本文与文献[7,18]的视线角变化规律相近,在弹道后半段,文献[7]的视线角大于本文与文献[18]. 由图7(c)所示的前置角曲线可知,文献[7]的前置角在弹道初始段快速增大,在0.78 s内增大了18.61°,随后逐渐减小,最大前置角速率为45.70(°)/s. 相比而言,本文与文献[18]的前置角变化在全弹道上均较为平缓,最大前置角速率分别为1.74、2.35(°)/s. 同时,文献[7] 在导弹发射后首先进行攻击时间控制,为使滑模面快速收敛,需要较大的初始加速度(达到饱和值100 m/s2),远大于本文和文献[18]的初始加速度. 当文献[7]的滑模面收敛后,其制导律切换为攻击角度控制制导律,加速度快速减小,且变化剧烈,不利于工程应用,而本文和文献[18]加速度连续变化、不存在突变,并在击中目标时收敛为0.

图7 td=45 s,θf=-45°时,与文献[7,18]对比的仿真曲线

图8 td=48 s,θf=50°时,与文献[7,18]对比的仿真曲线

通过对比分析可知:1)由于文献[7]需要逻辑切换,因此加速度出现突变且达到饱和,而本文与文献[18]采用整体设计的方法,加速度连续变化且未达到饱和;2)相比于文献[18],本文制导律所需的控制能量更小,更利于控制系统设计.

3.3 考虑外界干扰

在上述仿真中均假设导弹速度恒定,但在实际工程应用中,由于受到外界干扰,对导弹速度的控制难以做到完全精确. 此外,导弹的测量系统存在噪声,导致制导系统的输入量存在误差. 因此为了对所设计制导律的工程适用性做出评估,本文通过在数值仿真中加入不同干扰,以分析其对制导律的影响.

首先考虑外界干扰对速度控制的影响. 在外界干扰作用下,对导弹的速度控制存在误差,将导弹速度表示为

v=v0+Δv.

(36)

式中:v0为导弹初始速度,Δv为导弹速度误差.

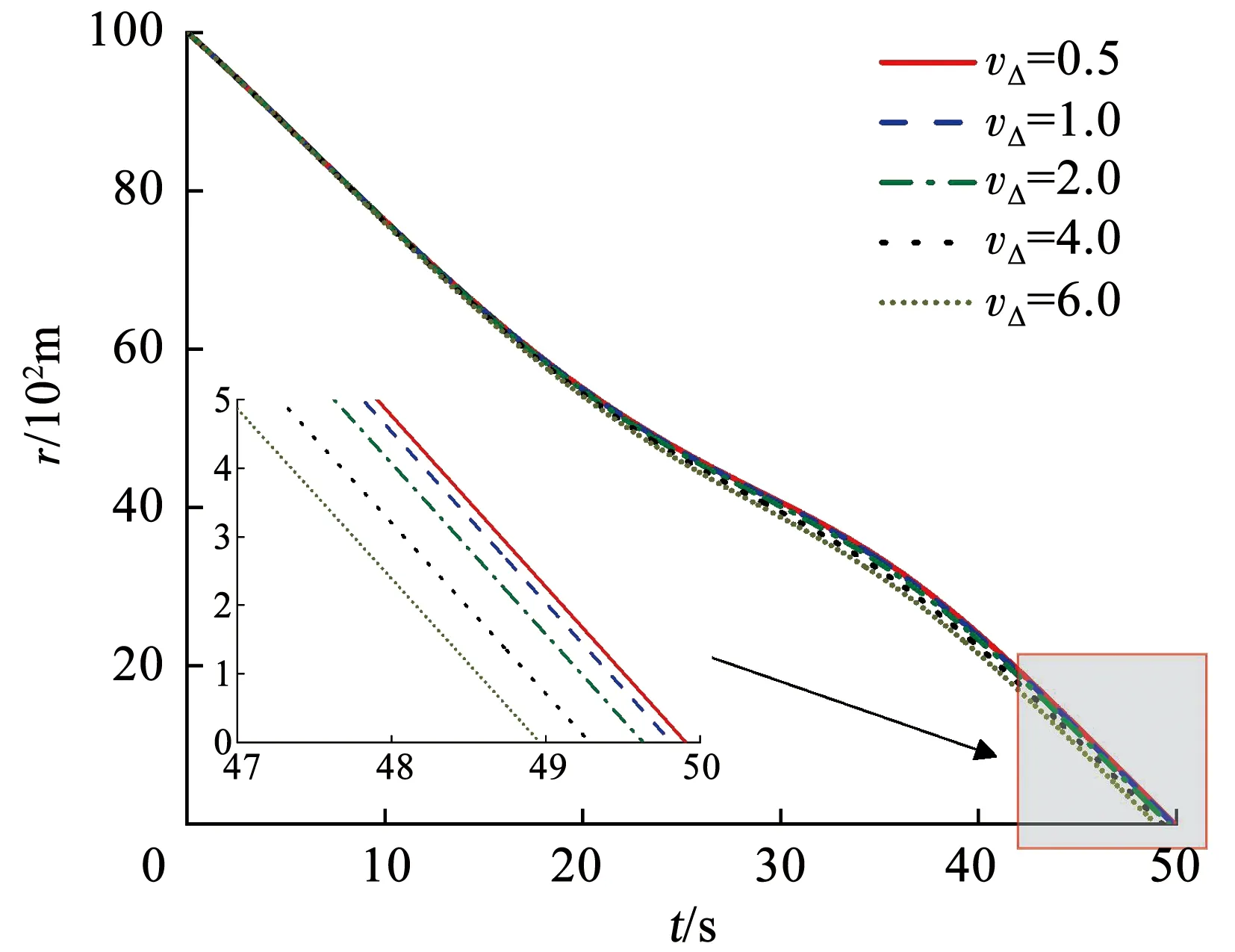

本文假设速度控制误差为周期性变化的系统误差[20],即Δv按照正弦规律vΔsin 0.125t变化(vΔ为速度误差幅值),导弹初始速度v0=250 m/s,取vΔ=0.5,1.0,2.0,4.0,6.0 m/s,在td=50 s、θf=-90°时,进行数值仿真,仿真条件及参数与不同给定攻击角度和不同给定攻击时间相同. 仿真结果如图9所示. 定义攻击时间和角度误差分别为实际攻击时间和角度与所需攻击时间和角度之差的绝对值.

图9 不同速度控制误差时的弹目距离曲线

实际攻击时间和实际攻击角度见表2.由仿真结果可知,在存在速度控制误差的情形下,导弹的攻击时间和攻击角度均存在一定误差,且误差随速度误差的增大而增大. 在速度误差幅值小于2 m/s时,本文制导律仍具有较高控制精度. 因此,在将所设计制导律应用于工程中时,需要综合考虑速度控制精度和可接受的最大攻击时间误差和最大攻击角度误差.

表2 不同速度控制误差时的攻击时间误差和攻击角度误差

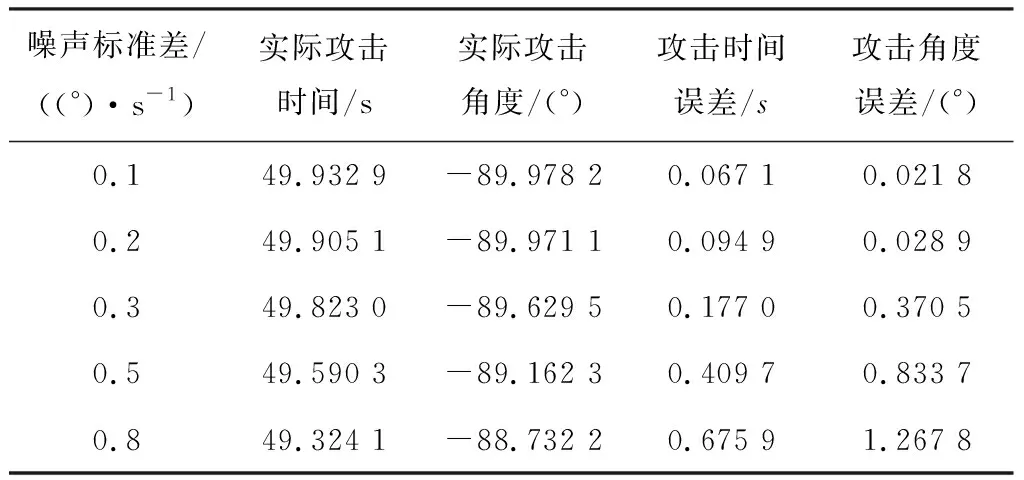

在导弹实际系统中,通常会对测量进行滤波处理,本文仅单纯地评估所设计制导律的抗干扰能力,故只对视线角速率增加高斯白噪声. 通过加入不同标准差的高斯白噪声进行数值仿真,根据导弹的攻击时间误差和攻击角度误差,评估所设计制导律性能. 选择td=50 s、θf=-90°进行数值仿真,其他仿真条件不变. 仿真结果见表3.

表3 加入不同噪声后的攻击时间误差和攻击角度误差

由表3可知,当噪声标准差小于0.8 °/s时,本文制导律对噪声有一定抑制作用,能够保证制导精度. 但随着噪声的增大,加速度指令的波动也逐渐增大. 在实际应用中,为减小加速度指令的波动,仍需要对测量进行滤波.

4 结 论

1)从理论上探讨了滑模控制理论在导弹攻击时间和攻击角度控制制导律设计中的应用.首先利用成型理论设计了以多项式描述的、满足攻击时间和攻击角度约束的导弹视线角变化律. 在此基础上,基于非奇异终端滑模理论,设计了一种无奇点的攻击时间和攻击角度控制制导律.

2)在所设计制导律的作用下,导弹飞行过程中的实际视线角可按设计值变化,最终有效实现攻击时间和攻击角度的同时控制. 制导指令所需的κ1可以通过离线计算得到,且优化迭代次数少,在弹载设备允许的情形下能够在线计算,满足工程应用的要求. 此外,经数学证明,所设计制导律在Lyapunov意义下是稳定的.

3)通过数值仿真,并与现有同类制导律相比,本文制导律的加速度指令全程连续变化,无突变性,并且由于前置角变化规律相对简单,所需控制能量较小,有利于控制系统设计. 在速度控制和视线角速率测量存在外界干扰时,本文制导律在一定范围内仍能够完成攻击时间和攻击角度控制. 本文研究结果是对现有文献成果的有益补充.