心包印戒细胞样恶性间皮瘤临床病理特征及文献复习

丁文双,伍丽琼,严 青,李秀博,刘国荣,杜 洪

(广州市第一人民医院//华南理工大学附属第二医院病理科,广东 广州 510045)

弥漫性恶性间皮瘤是一组起源于浆膜间皮细胞的恶性肿瘤,最常见发病部位包括胸膜,腹膜和心包膜。2015版WHO分类将其分为上皮样型、肉瘤样型、促纤维结缔组织增生型和双向型恶性间皮瘤4类。上皮样型是最常见的恶性间皮瘤类型,组织结构以腺瘤样、管状—绒毛状、实性或小梁状结构多见,透明细胞型[1]、横纹肌样型[2]、小细胞型[3]等组织类型少见。而以印戒细胞样形态为主上皮样恶性间皮瘤国内外报道少见。本文报道1例印戒细胞样恶性间皮瘤并进行相关文献复习,旨在探讨这一罕见类型恶性间皮瘤的临床病理特征。

1 资料与方法

1.1 临床资料

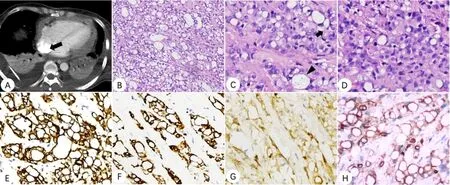

患者女性,47岁。因反复胸闷、气促1年余入院。2018年7月外地出差时出现胸闷、气促伴双下肢水肿,症状逐渐加重。体格检查:左下肺、右下肺呼吸音明显减弱,双下肺可闻及少许湿性啰音,无胸膜摩擦音。双侧颈静脉怒张,颈动脉搏动未见异常。心尖搏动减弱,心前区无震颤或异常搏动。CT显示心脏不大,心包明显肥厚,最厚处约17 mm,增强扫描可见强化。左侧心包见一类圆形低密度区,范围约25 mm×30 mm,上下腔静脉显著扩张(图1A)。双肺见弥漫结节状、斑片状密度增高影,部分实变。影像学考虑:(1)心脏改变,缩窄性心包炎可能性大;(2)双肺弥漫性病变,粟粒性肺结核待排,双侧中量胸腔积液,紧邻肺组织压缩不张。相关实验室检查及肿瘤指标均未见明显异常。患者行心包剥离术,术中见心包明显增厚并水肿,厚度8~15 mm。心包腔内无积液,无纤维素附着,病变处与心外膜紧密粘连,剥离心包组织送检做病理诊断。

1.2 方法

送检心包标本经4%中性甲醛液固定,常规石蜡切片(厚度2 μm),HE染色后光镜下观察组织结构及细胞形态。免疫组织化学染色均采用徕卡全自动免疫组化染色机染色,所用抗体(CK、Vimentin、Calretinin、 MC、 D2-40、 WT1、 CK5/6、 CEA、P53、CK7、TTF-1、P63、P40、Napsin A、CK20和Ki-67)和过碘酸雪夫(periodic acid Schiff,PAS)染色试剂均购自广州安必平医药科技有限公司。

2 结果

2.1 病理学检查

2.1.1 大体检查 剥离病变心包标本后见灰白灰黄色碎组织,质地中等,大小2.0 cm×5.0 cm×1.5 cm。

2.1.2 光镜检查 心包膜增厚,纤维背景中见大量印戒细胞样瘤细胞浸润,瘤细胞排列成条索状、实性巢团状,大小不均,胞质呈空泡样,细胞核被挤压至细胞一侧,呈印戒细胞样,细胞质内空泡大小不一,部分融合成微囊(图1B),双核细胞偶见(图1C)。另可见肿瘤细胞空泡结构相互拥挤,细胞核位于中央,形态类似脂肪母细胞(图1C)。灶区可见少量实性上皮样细胞,细胞质内无空泡改变,细胞质嗜酸,细胞核位于中央,染色质细腻,核仁明显(图1D),坏死不明显,未见明显病理性核分裂象。

2.1.3 免疫组织化学染色 印戒样肿瘤细胞CK(+),CK7(+)(图 1E),CK5/6(+)(图 1F),Calretinin(+)(图 1G),D2-40(+)(图 1H),MC 灶(+),WT-1 灶(+),Vimentin(+),Ki-67指数约20%,P53野生型表达,CK20,TTF-1,Napsin A,CEA,P40及P63均阴性。PAS染色阳性。

图1 印戒细胞样恶性间皮瘤影像及病理相关检查

2.2 临床治疗

患者行心包剥离术,术中见心脏与心包粘连严重,心脏收缩乏力。患者因病程长,心脏长期受压,心功能差,心包剥离术后12 h出现多器官功能衰竭(心力衰竭、肾功能衰竭),经抢救无效死亡。

3 讨论

3.1 临床特征

印戒细胞样恶性间皮瘤属于上皮样间皮瘤罕见亚型,好发于胸膜,其次可见于腹膜。该病以中老年男性人群高发,其发病与长期石棉接触史相关,在大量应用石棉的国家和地区,其发病率明显升高[4-5]。Nelson等[6]报道的23例印戒细胞样恶性间皮瘤中有21例(91%)发生于胸腔,2例(9%)发生于腹膜腔,男女发病比例为20∶3,发病年龄为43~74岁(平均年龄 60岁),石棉接触史 12例(52%),印戒细胞样间皮细胞成分占比10%~80%。吴雪辉等[7]报道1例原发于胸腔以弥漫性印戒样细胞浸润为主的恶性间皮瘤,患者为中年男性,56岁,有长期石棉接触史。本病例患者为中年女性,早期以胸闷气短等呼吸道非特异性症状为主,因早期缺乏特异性表现,且无石棉暴露史等因素,临床往往从常见病考虑,经治疗无效后才考虑到本病。本例以心包病变和胸膜腔病变同时受累为特点,且为弥漫性印戒细胞样恶性间皮瘤。病理组织学上,上皮样弥漫性恶性间皮瘤形态多样,瘤组织中偶见印戒样细胞,但以弥漫性印戒细胞样为主的恶性间皮瘤极其罕见,容易造成误诊。

上皮样性恶性间皮瘤发病还与肿瘤放射治疗和遗传因素相关[8-9]。恶性间皮瘤临床症状不具有特异性,发生在胸膜者主要表现为呼吸困难和胸痛,肺内出现多处转移病灶和胸腔积液明显时,临床易误诊为结核性胸膜炎。发生于心包的病变随疾病进展和心包积液增多,临床主要表现为心包填塞症状,心包腔弥漫增厚,临床及影像学检查极易误诊为缩窄性心包炎。印戒细胞样恶性间皮瘤临床进展迅速,预后差,手术联合放化疗是治疗该病的主要手段,平均生存期15个月[10]。

3.2 病理诊断及鉴别诊断

本病例光镜检查以弥漫性浸润印戒样细胞为主,未见其他上皮样间皮瘤组织形态,单纯依靠HE染色诊断极具挑战性。印戒细胞样恶性间皮瘤需与原发于肺、胃肠道、乳腺等转移性印戒细胞癌鉴别诊断,其中肺组织源性标记TTF-1、Napsin A,胃肠道来源性标记CDX2、CK20及乳腺来源标记Mammaglobin、ER、PR起鉴别诊断作用。值得注意的是,乳腺来源标记GATA3在间皮瘤中常有表达,所以在两者鉴别中的价值有限[11]。印戒细胞样形态还可见于非上皮源性肿瘤,例如印戒细胞形态恶性黑色素瘤和少见类型淋巴瘤等,S-100、Melan A、HMB45及LCA等标记有助于将两者鉴别[12-13]。

上皮样恶性间皮瘤对Calretinin、CK7、CK5/6、MC及D2-40等间皮标记呈阳性表达,而对上皮来源标记BerEP4、MOC31及CEA等呈阴性表达。上述间皮和上皮来源标记在恶性间皮瘤和癌组织中呈不同程度的交叉表达。Calretinin在上皮样间皮瘤中呈弥漫阳性表达,在肺腺癌和乳腺癌中也有表达(4%~15%);BerEP4在胸膜恶性间皮瘤和腹膜间皮瘤中表达(9%~20%)[14]。Claudin4蛋白是构成上皮细胞间紧密连接的重要蛋白分子,该蛋白仅表达于上皮细胞而不表达于间皮细胞,在两者鉴别中具有较高的敏感性和特异性[15]。

PAS特殊染色可对印戒细胞癌中的中性黏液着色,印戒细胞样恶性间皮瘤因缺乏中性黏液物质而PAS染色阴性,但印戒细胞样恶性间皮瘤PAS染色可呈阳性,这与细胞内蛋白聚糖着色有关[16]。本病例虽然PAS染色阳性,免疫组化染色结果支持恶性间皮瘤诊断。

国内外对印戒细胞样恶性间皮瘤进行电镜检查发现:印戒细胞样间皮细胞内可见单个较大或多个细胞质内空泡结构,空泡内衬有微丝,细胞质内空泡可逐渐增多并融合,将细胞核挤压到细胞一侧形成“印戒”结构。电镜下还可见部分印戒样间皮细胞其细胞质内不含空泡结构,其印戒样形态与两紧密相连细胞空间距离的拉大有关,这种类型的上皮样间皮细胞在光镜下主要表现为双核结构。而印戒细胞癌细胞质内不含空泡结构,其内可见富含黏液颗粒物质。对于免疫组化不典型病例,电镜检查是鉴别两者的重要手段[6-7]。

细胞遗传学研究发现恶性间皮瘤具有复杂的遗传学改变,其中染色体缺失改变多于染色体获得改变。9p21缺失是恶性间皮瘤最常见遗传学改变,位于该段染色体上的细胞周期蛋白酶抑制剂基因(CDKN2A、CDKN2B)和甲硫腺苷磷酸化酶基因(MTAP)的表达缺失。约67%~83%的胸膜恶性间皮瘤和约20%的腹膜间皮瘤伴有p16/CDKN2A基因杂合性丢失,该遗传学异常在恶性间皮瘤中具有较高特异性,必要时借助分子病理手段检测p16/CDKN2A基因状态有助于恶性间皮瘤的诊断及鉴别诊断[17-18]。

印戒细胞样弥漫恶性间皮瘤罕见,预后差,临床表现无特异性,病理诊断极具挑战性。印戒细胞样弥漫恶性间皮瘤需与印戒细胞癌及少见类型非上皮源性具印戒细胞形态肿瘤进行鉴别。在临床诊断实践中,推荐联合应用间皮源性、上皮源性、组织来源特异性抗体组合进行诊断及鉴别诊断,对免疫组化表达不典型病例,必要时可借助电镜和分子病理检测。