聚酰胺酯纤维鉴别方法的研究

龚 婕,阮凌峰

(上海市质量监督检验技术研究院,上海 200040)

0 引言

聚酰胺酯纤维是通过对聚酯大分子链进行改性设计,在主链中植入酰胺链节,成功开发出的新一代共聚酯(聚酰胺酯)型合成纤维(商品名为仪纶),也是一种全新的仿棉化学纤维。聚酰胺酯纤维既具有聚酯纤维的抗皱、保形、易洗、快干和锦纶的吸湿、易染等优异性能,又具有棉等天然纤维的柔软、舒适、抗起球等优点,不管将其进行纯纺,还是与棉、麻、毛、丝等天然纤维或锦纶、氨纶等化学纤维进行混纺,都可以充分发挥其手感柔软、吸湿快、抗起球等优良的特性,因而在生产衬衫、牛仔、西服等面料上得到广泛的应用[1-4]。

以聚酰胺酯纤维为研发主体申请的国家科技支撑计划项目“超仿棉聚酯纤维及其纺织品产业化技术开发”,成功入选了“十二五”国家科技成就展。该项目产品的回潮率是常规聚酯纤维回潮率的两倍以上,且常压下染色时的染料上染率达到常规聚酯纤维高温高压染色时水平,具有长效吸湿速干功能和浓染增深效应[5]。此外,在国家标准委员会发布的2020 年第22号公告中,规定GB/T 4146.1—2020《纺织品化学纤维第1部分:属名》将于2021年5月1日开始实施。此次修订后的标准中虽然增加了聚酰胺酯纤维的属名、符号、主要特征和化学分子式,但相关的纤维鉴别分析方法在标准中并未提及,与聚酰胺酯纤维相关织物的定性定量分析方法目前也为空白。因此,本文综合运用多种鉴别方法对聚酰胺酯纤维进行鉴别分析,并对方法的有效性和适用性进行探讨,希望研究结果可为今后聚酰胺酯纤维相关产品的检测提供有力的依据。

1 试验

1.1 试验材料

聚酰胺酯纤维,纤度为1.67dtex,直径为38mm。

1.2 试剂

硫酸、盐酸、甲酸、冰乙酸、氯化锌、次氯酸钠、氢氧化钠、N,N-二甲基甲酰胺、丙酮、二氯甲烷、硫氰酸钾,均为分析纯,由国药集团化学试剂有限公司提供。

1.3 仪器设备

VEGA 3XMU 型高低可变真空扫描电子显微镜,捷克TESCAN公司;Nicolet IS-10型红外光谱分析仪,赛默飞世尔科技(中国)有限公司;STA 449 F3型热差扫描分析仪,德国耐驰科学仪器有限公司;徕卡显微镜,德国徕卡(Leica)显微系统公司。

1.4 检测方法

1.4.1 手感目测法

取少量样品,用眼睛观察纤维的形态特征,然后用手触摸样品,主要从手感强度、伸长度以及纤维的长度、粗细、光泽等方面进行观察和触摸,然后通过主观的经验判断纤维大致的类别。此方法方便便捷,不需要任何仪器设备,但要求检验人员经验丰富。当然,该方法只能用于纤维的初步判断,后续还需结合燃烧法、显微镜法、溶解法等进一步试验,最终经综合判断后才能得出结论[6]。

1.4.2 燃烧法

参照FZ/T 01057.2—2007《纺织纤维鉴别试验方法 第2 部分:燃烧法》执行。首先,取少量样品捻成纤维束,用镊子夹住后缓慢靠近火焰,观察其靠近火焰时对热量的反应。然后,将试样移入火焰中,使纤维充分燃烧,观察其在火焰中的燃烧情况。最后,将试样撤离火焰,观察纤维离开火焰后的燃烧情况,同时嗅其燃烧时产生的气味,待火焰熄灭后,观察纤维燃烧后残余物的形态,并用手轻捻残余物,记录结果。

1.4.3 显微镜法

参照FZ/T 01057.3—2007《纺织纤维鉴别试验方法 第3 部分:显微镜法》执行。测试时,用哈氏切片器切成比较薄的切片,将制成的纤维切片放在玻璃片上,在试样上滴一滴50%的甘油,利用光学显微镜在100~400 倍下观察聚酰胺酯纤维形态,并利用电子显微镜观察其表面微观结构。

1.4.4 溶解法

参照FZ/T 01057.4—2007《纺织纤维鉴别试验方法 第4 部分:溶解法》执行。测试时,将少量纤维试样置于小烧杯中,加入适量溶剂使纤维没入溶剂中,在指定温度下放置3~5 min,观察纤维溶解情况。

1.4.5 红外光谱分析法

参照FZ/T 01057.8—2012《纺织纤维鉴别试验方法第8部分:红外光谱分析法》执行。测试时,将样品置于红外光谱仪中进行红外光谱测定。

1.4.6 差示扫描量热分析(DSC)

参照GB/T 19466.2—2004《塑料差示扫描量热法(DSC)第2部分:玻璃化转变温度的测定》执行。

首先,打开热差扫描分析仪,将加热炉温度设为50 ℃,平稳基线。然后,称取一定量的剪碎样品(精确至0.1 mg)放入热重天平的样品盘中进行DSC分析。

测试前,用氮气以恒定流速净化系统。设置氮气流速为20 mL/min,并以10 ℃/min 的速率将加热炉升温至300 ℃,并记录试验结果。待加热炉温度冷却至室温,关闭仪器。

2 结果与讨论

2.1 手感目测法

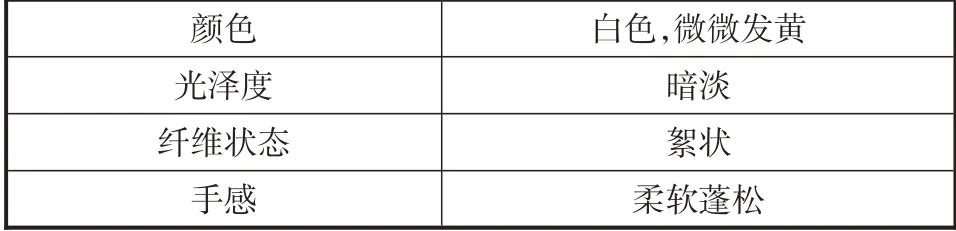

聚酰胺酯纤维的感官性能表征详见表1。

表1 聚酰胺酯纤维的性能

由表1 可知:聚酰胺酯纤维作为一种仿棉纤维,在颜色、光泽度、纤维状态和手感上与棉纤维基本相同,具有天然纤维的特性,与普通的合成纤维有一定的差异。因而,对于未经加工处理的原料纤维来说,可以从光泽度、纤维状态和手感上区分出聚酰胺酯纤维与其他合成纤维。但在日常检测中,大部分样品经过加工处理或与别的纤维进行混纺,故需要结合其他定性方法进行综合判断,此方法只能作为一种鉴别纤维种类的辅助手段。

2.2 燃烧法

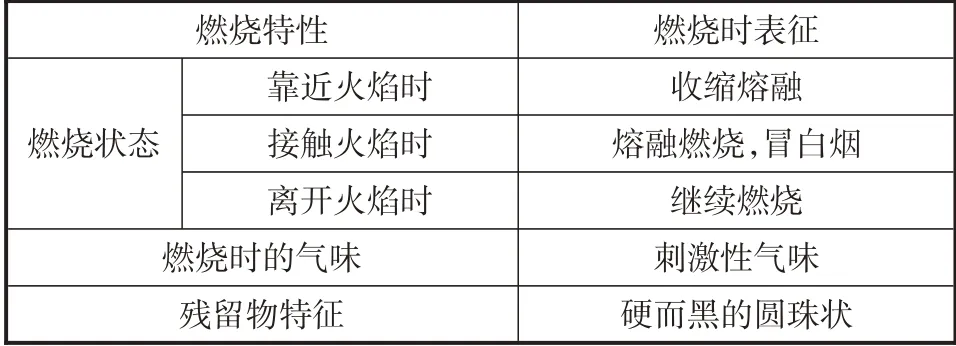

聚酰胺酯纤维的燃烧性能表征详见表2。

表2 聚酰胺酯纤维的燃烧性能表征

由表2可知:聚酰胺酯纤维的燃烧性能与聚酯纤维相似,具有合成纤维的特性,与天然纤维、再生纤维素纤维等的燃烧性能有较大的差异。根据其燃烧性能,不管从燃烧状态、燃烧时的气味,还是残留物特征,很容易将聚酰胺酯纤维与天然纤维、再生纤维素纤维区分出来。故在日常检测中,可用此方法给出初步纤维种类大类的判断,具体的定性结果还需结合其他定性方法进行综合判断。

2.3 显微镜法

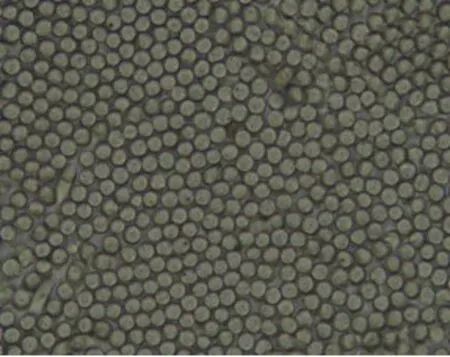

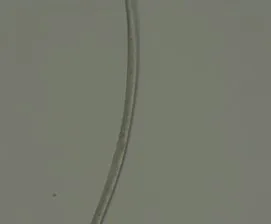

聚酰胺酯纤维在光学显微镜下横截面和纵向的特征形态详见图1 和图2,纵向电镜扫描图见图3。

图1 聚酰胺酯横截面图

图2 聚酰胺酯纵向图

图3 聚酰胺酯纵向扫描电镜图

由图1~图3 可以看出:聚酰胺酯纤维的纵向形态表面光滑,横截面呈圆形或近似圆形,与聚酯纤维、聚酰胺纤维等合成纤维几乎相同。因此,在日常检测中可用此方法鉴别其与天然纤维和某些再生纤维素纤维,但对于纵向和横截面相同或类似的化学纤维(如聚酯纤维、聚酰胺纤维、莱赛尔纤维等),则需结合其他定性方法进行综合判断。

2.4 溶解法

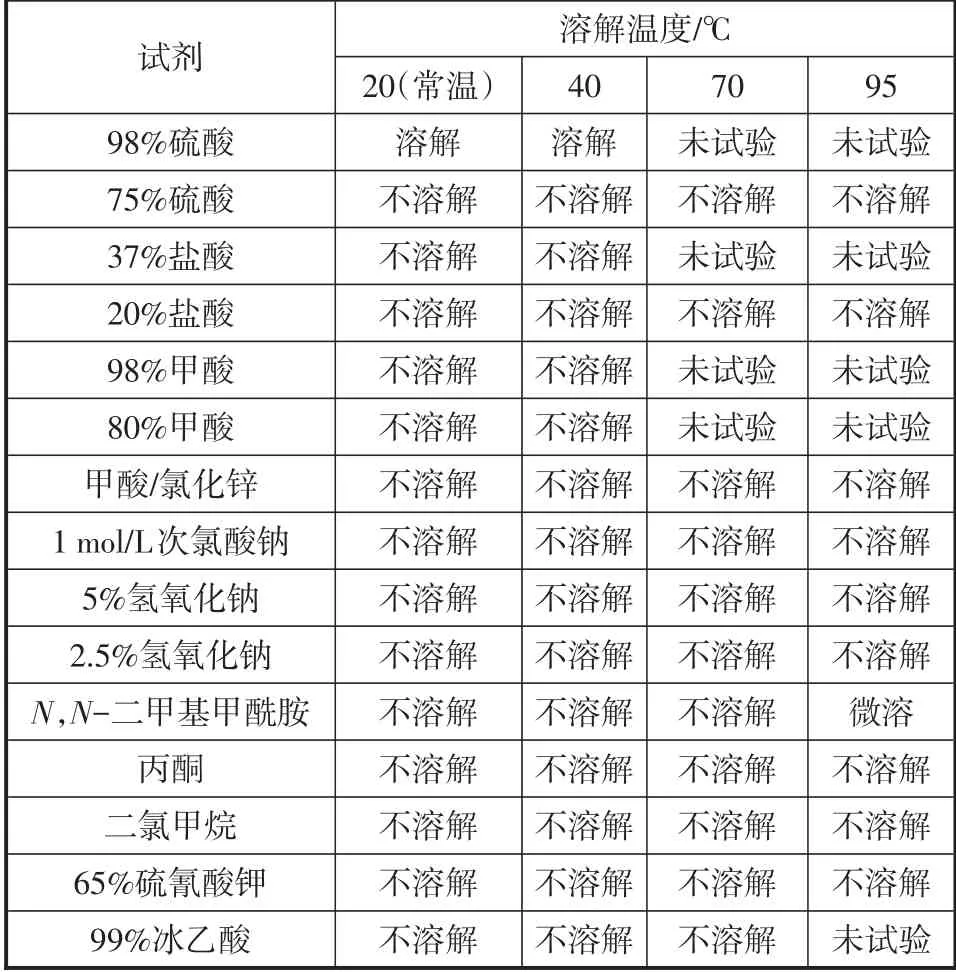

对聚酰胺酯纤维在不同试剂中的溶解性进行试验,结果详见表3。

表3 聚酰胺酯纤维在不同溶剂中的溶解性能

由表3可知:聚酰胺酯纤维的溶解性能与聚酯纤维几乎一致,在常用的15种试剂中,只能溶解于98%浓硫酸。因此,根据聚酰胺酯纤维的溶解性能,对其与其他常见纤维的混纺织物,可以参照现有聚酯纤维与其他常见纤维的混纺织物的标准方法进行定量分析。

研究发现,虽然聚酰胺酯纤维在95 ℃下微溶于N,N-二甲基甲酰胺,但N,N-二甲基甲酰胺法同样也适用于聚丙烯腈纤维与聚酰胺酯纤维混纺织物的定量分析,且修正值还需要进一步研究探讨。此外,由于聚酰胺酯纤维的公定回潮是普通聚酯纤维公定回潮率的两倍以上,因而对聚酰胺酯纤维的公定回潮率也需作进一步研究,其结合公定回潮率的定量分析结果也需相应地作出调整。

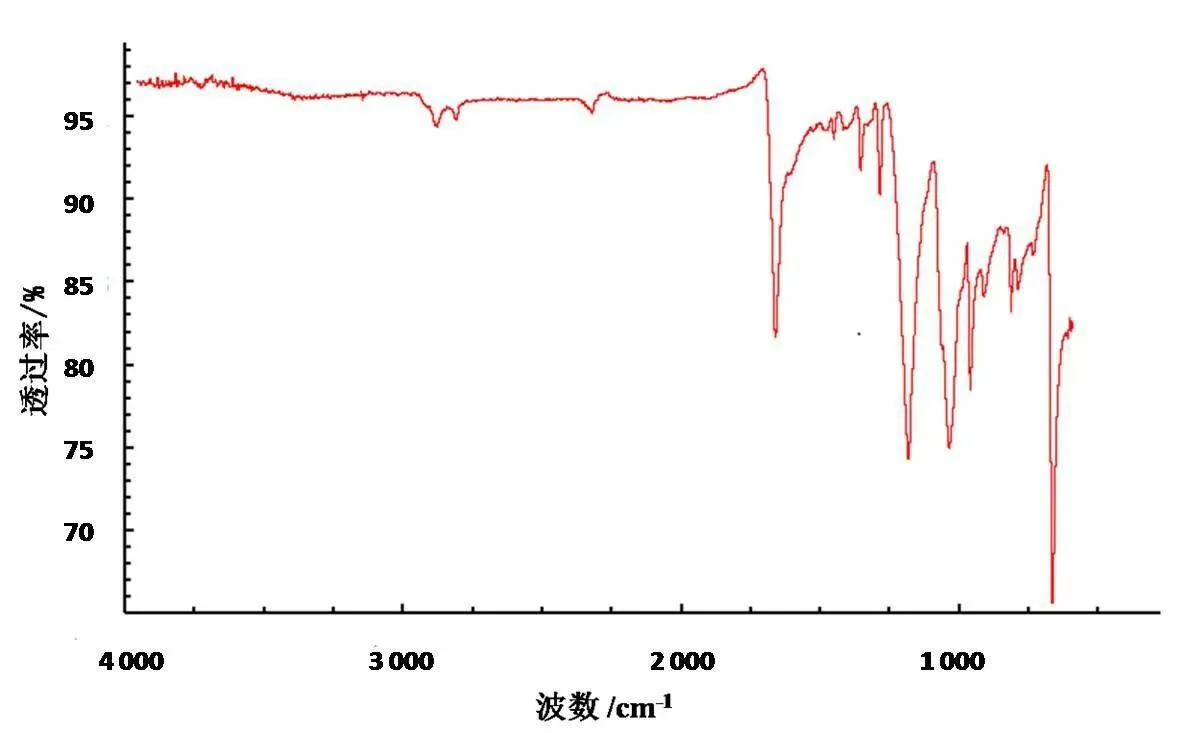

2.5 红外光谱法

聚酰胺酯纤维的红外光谱图详见图4。

图4 聚酰胺酯纤维的红外光谱图

由图4可以看出:在波长1 720 cm-1左右的吸收峰为C—O的伸缩振动,在波长1 241 cm-1左右的吸收峰为C—O的伸缩振动,在波长722 cm-1左右的吸收峰为聚酯大分子链上的—(CH2)n—面外弯曲振动形成的,谱图上的这3个特征吸收峰与聚酯纤维的红外光谱图表现一致,体现了聚酰胺酯的酯的特征;在波长1 666 cm-1处呈现了酰胺吸收带Ⅰ的特征峰,在波长1 529 cm-1处呈现了酰胺吸收带Ⅱ的特征峰,由此反映出聚酰胺酯纤维中既有聚酯成分,又有聚酰胺成分。然而,由于聚酯纤维和聚酰胺在熔融状态会发生酯—酰胺交换反应,聚酰胺酯中的酯基在经酯交换反应后生成了酰胺基,因酰胺基的影响,使其吸收峰向低波数方向移动,谱带变宽。故与聚酯纤维相比,聚酰胺酯中C—O 的谱带有所变宽[7]。

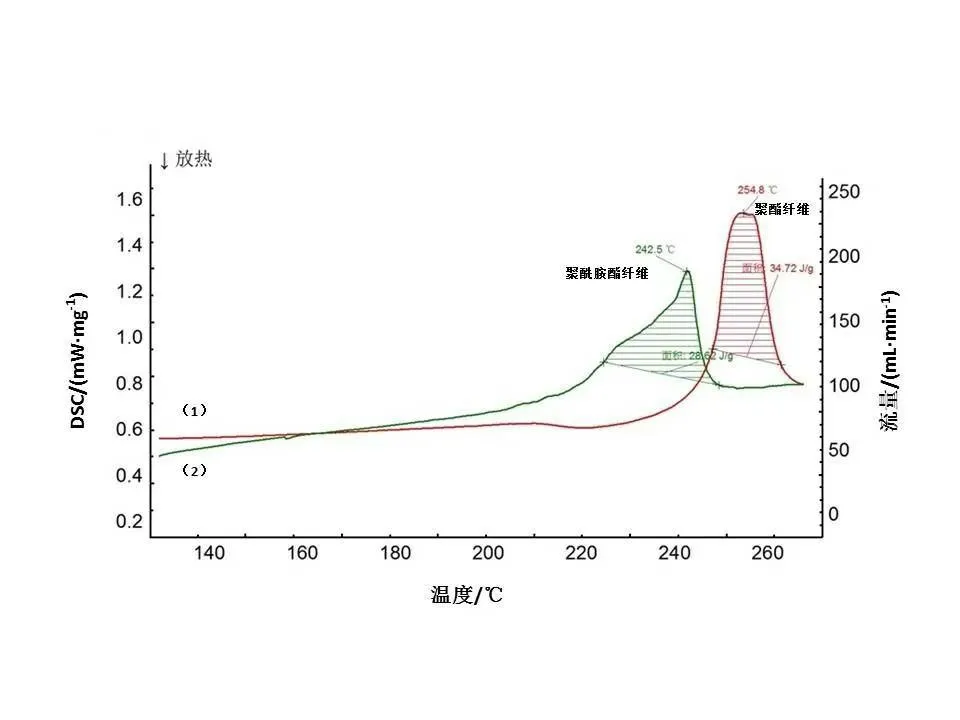

2.6 DSC法

经DSC 法分析所得的聚酰胺酯纤维与聚酯纤维的DSC曲线详见图5。

图5 聚酰胺酯纤维、聚酯纤维的DSC曲线

由图5可以看出:聚酰胺酯在DSC 曲线上只有一个熔融温度(242.5 ℃),由此判定其为相容性较好的共聚物,而不是简单的两相共混物;与聚酯纤维的熔点(254.8 ℃)相比,聚酰胺酯纤维的熔点有所下降。这是由于酰胺基链段的加入,破坏了原聚酯纤维大分子链结构的规整性,使晶体的生长受到影响,所形成的晶粒尺寸较小,导致其在较低的温度下就可以发生熔融。熔融焓的下降,也表明聚酰胺酯纤维的结晶度有所下降,同样是由于酰胺基链段的加入破坏了原大分子链结构的规整性。

3 结论

(1)聚酰胺酯纤维在外观手感上与棉相似,与聚酯纤维有较大差异,其燃烧性能、溶解性能及显微镜下的纤维形态均与聚酯纤维近乎相同,故无法通过燃烧法、显微镜法和溶解法有效鉴别聚酯纤维与聚酰胺酯纤维。

(2)在红外光谱分析法和DSC 分析法的结果上,聚酰胺酯纤维与聚酯纤维有所差异。在红外光谱法中,聚酰胺酯纤维较聚酯纤维多了两个酰胺基特征峰(1 666 cm-1,1 529 cm-1);在DSC 分析法中,聚酰胺酯纤维的熔点(242.5 ℃)较聚酯纤维的熔点低(254.8 ℃)。因此,可利用红外光谱分析法和DSC 分析法测试结果的差异来鉴别聚酰胺酯纤维和聚酯纤维。