近距离煤层采空区下工作面防治水技术研究

杨帅 王沉 高雨文 朱获天

摘 要:针对近距离煤层工作面上覆采空区积水问题,结合陕西汇森煤业凉水井矿431盘区实际开采条件,理论计算431盘区工作面开采导水裂隙及421盘区工作面底板裂隙发育高度,数值模拟43101工作面推进期间导水裂隙带发育的时空演化进程,揭示工作面涌水分布特征,建立掘进期间物探与钻探综合探测及回采期间工作面超前探放水的综合防治水技术体系。结果表明:431盘区工作面导水裂隙能够发育至4-2煤层采空区,421盘区采空区积水通过导水裂隙涌入431盘区工作面;倾向导水裂隙、采空区深部、工作面侧走向导水裂隙为首采工作面涌水主要通道。现场工业性试验表明,工作面超前探放水的方法可以有效解决工作面积水治理问题,研究结果可为近距离煤层采空区下防治水提供技术支撑。

关键词:近距离煤层;采空区;导水裂隙;防治水

中图分类号:TD821

文献标志码:A

采空区水一般积存量比较小,只有几吨或几 十吨[1],但工作面采掘过程中一旦与采空区导通,将会对采掘活动造成一定的安全隐患。近年来,国内外学者对采空区防治水机理及技术进行了大量研究与实践。田世雄等在收集以往综采工作面采空区积水量计算方法的基础上,提出新的采空区积水量计算的方法,合理计算出矿井内部以及周边相邻矿井采空区的积水量[2]。肖华等提出了综合考虑采空区积水压力和煤柱浸水衰减影响的矿井边界煤柱留设计算新方法[3]。杨建敏等通过研究大巷下山煤柱应力分布,老空区积水赋存状态,建立水力渗透模型,分析大面积老空水运移规律及周围工作面水力联系[4]。刘军荣通过原位取芯、顶板窥视、矿物组分测试等方法对防治水技术措施进行了研究,并提出布置探放钻孔的方法对采空区积水进行治理[5]。郑磊等人提出了采前疏放与采后疏排相结合、留设防水防沙煤岩柱、引流工程与地表裂缝回填相结合的技术方案[6]。刘德旺提出了深部开采以疏水降压为主、注浆为辅的底板防治水技术措施[7]。郭星星等采用定向钻孔技术将上覆煤层采空区内的积水疏放到下组煤巷道内水仓或水窝中[8]。白玉峰通过分析煤层赋存情况,对水患分析情况进行了预计,依据煤矿防治水规程对探放水工程进行了设计,实践应用效果表明该设计能有效地疏干采空区积水[9]。王革良等根据积水情况对工作面的影响程度进行了预判,并提出了探放水工作采用分区布置钻场、垂直角度大孔径钻孔设计、钻孔终孔位置布置在上部采空区巷道内侧等工艺,取得了较好的探放水效果[10],另外,利用物探与钻探相结合确定富水异常区及出水量[11]。

综上,以凉水井431首采工作面作为研究对象,对近距离煤层下水文地质进行探索和总结,从而形成符合生产实际的防治水技术,为相似条件下矿井提供技术参考。

1 工程概况

凉水井矿431盘区位于凉水井矿首采421盘区正下方,盘区东西长约2.8 km,南北长约5.73 km,可采储量1 174万t,煤层倾角为1°,底板岩层内摩擦角为30°。目前,431盘区上覆9个工作面已回采完毕,并且工作面采空区均存在不同程度的积水现象,盘区内4-2煤与4-3煤层平均间距为24.92 m,盘区开采时导水裂隙有可能导通上覆采空区,给工作面开采带来安全隐患。

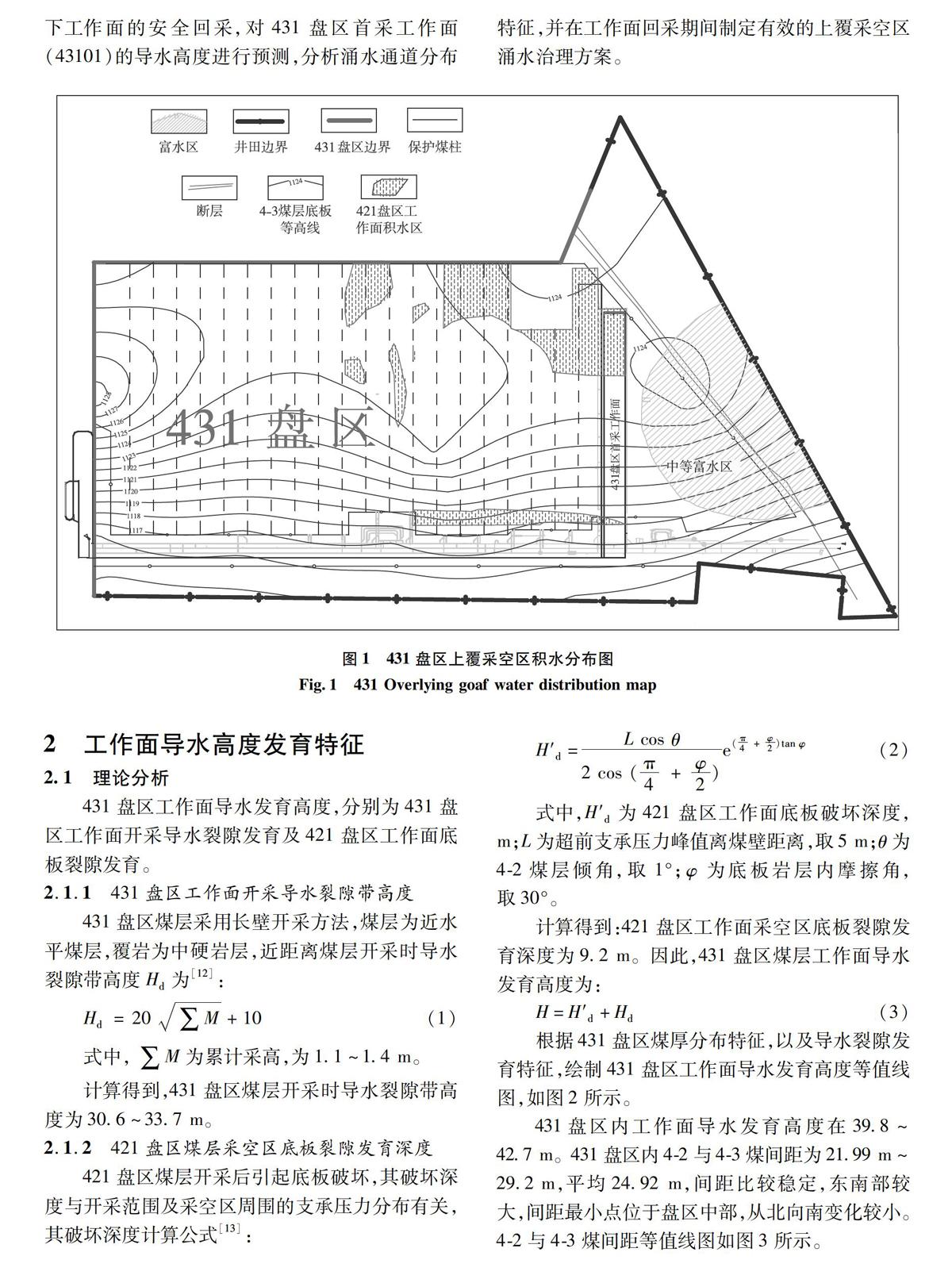

根据421盘区积水区域,得到431盘区工作面上覆采空区积水分布,如图1所示。为保障采空区下工作面的安全回采,对431盘区首采工作面(43101)的导水高度进行预测,分析涌水通道分布特征,并在工作面回采期间制定有效的上覆采空区涌水治理方案。

2 工作面导水高度发育特征

2.1 理论分析

431盘区工作面导水发育高度,分别为431盘区工作面开采导水裂隙发育及421盘区工作面底板裂隙发育。

2.1.1 431盘区工作面开采导水裂隙带高度

431盘区煤层采用长壁开采方法,煤层为近水平煤层,覆岩为中硬岩层,近距离煤层开采时导水裂隙带高度Hd为[12]:

Hd=20∑M+10(1)

式中,∑M为累计采高,为1.1~1.4 m。

计算得到,431盘区煤层开采时导水裂隙带高度为30.6~33.7 m。

2.1.2 421盘区煤层采空区底板裂隙发育深度

421盘区煤层开采后引起底板破坏,其破坏深度与开采范围及采空区周围的支承压力分布有关,其破坏深度计算公式[13]:

H′d=L cos θ2 cos (π4 + φ2)e(π4 + φ2)tan φ(2)

式中,H′d为421盘区工作面底板破坏深度,m;L为超前支承压力峰值离煤壁距离,取5 m;θ为4-2煤层倾角,取1°;φ为底板岩层内摩擦角,取30°。

计算得到:421盘区工作面采空区底板裂隙发育深度为9.2 m。因此,431盘区煤层工作面导水发育高度为:

H=H′d+Hd(3)

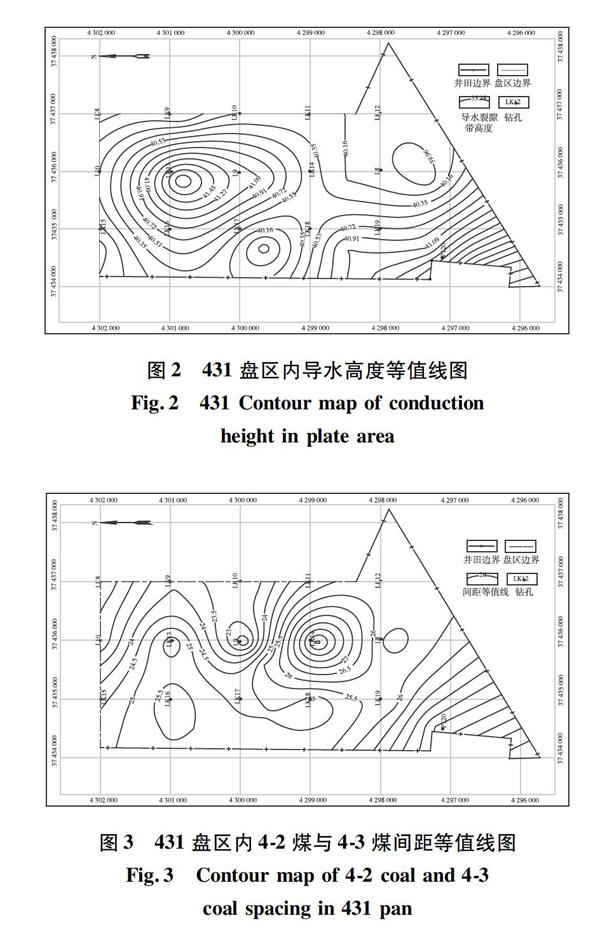

根据431盘区煤厚分布特征,以及导水裂隙发育特征,绘制431盘区工作面导水发育高度等值线图,如图2所示。

431盤区内工作面导水发育高度在39.8~42.7 m。431盘区内4-2与4-3煤间距为21.99 m~29.2 m,平均24.92 m,间距比较稳定,东南部较大,间距最小点位于盘区中部,从北向南变化较小。4-2与4-3煤间距等值线图如图3所示。

431盘区工作面导水裂隙带发育高度大于4-2与4-3煤层间距,即421盘区采空区积水能通过导水裂隙涌入431盘区工作面,造成工作面开采的安全隐患。

2.2 数值模拟

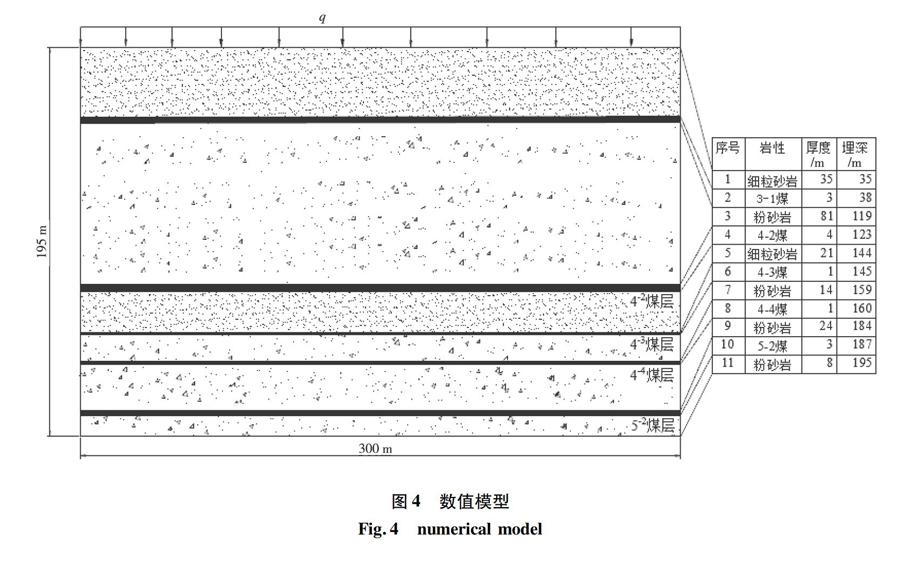

参照431工作面实际条件,建立工作面采掘的UDEC2D数值模型,模拟43101工作面采掘过程,揭示工作面裂隙发育特征。

2.2.1 模型建立

建立工作面采掘的UDEC2D数值模型,模型建至地表,模型尺寸为300 m×195 m(长度×高度),如图4所示,模拟采用莫尔-库伦屈服准则,模型侧边与底边固定位移边界,上部施加均布载荷q,可用q=γh表示[14],其中γ为上覆岩层的平均体积力,h为模型上边界埋深。煤岩体物理力学参数见表1。

2.2.2 首采工作面导水裂隙发育情况

基于凉水井矿431盘区实际生产条件,取43101工作面长度为160 m,分别研究沿工作面倾向、走向方向工作面导水裂隙发育规律。

(1)沿工作面倾向方向

为充分掌握工作面倾向方向的裂隙发育特征,数值计算中充分考虑4-2煤层工作面开采现状,结果如图5所示。

沿工作面倾向方向,42101工作面开采的底板裂隙发育范围较小,不能导通43101工作面;43101工作面开采导水裂隙主要位于工作面两端头附近;由回风巷向工作面内30 m及运输巷向工作面内35 m范围。43101工作面回采期间辅运巷上方导水裂隙较少,未能沟通上覆采空区,辅运巷不会出现巷道涌水现象。

(2)沿工作面走向方向

在4-2煤层工作面开挖平衡后,沿43101工作面走向方向开挖,步距为5 m,工作面推进距离为100 m,43101工作面顶板导水裂隙发育情况,如图6所示。

沿工作面走向方向,43101工作面推进过程中,顶板导水裂隙带逐渐向4-2煤层采空区发育;工作面由开切眼至推进距离30 m范围内,顶板导水裂隙不能够导通上覆采空区,如图5(a)所示;推进距离为35 m时,43101工作面采空区中部导水裂隙首先与42101工作面采空区导通,上覆采空区积水开始通过裂隙涌入43101采工作面采空区;推进距离为40 m时,工作面处及采空区边界处导水裂隙开始与上覆采空区导通,上覆采空区积水可以通过裂隙涌入43101工作面,工作面会产生积水现象,影响工作面的正常生产,如图5(b)所示;随着工作面的继续推进,工作面侧导水裂隙继续发育,并保持持续贯通上覆采空区,如图5(c)所示;同时沿工作面走向方向上,工作面采空区中部的裂隙逐渐被压实,在推进距离为100 m时,采空区中部裂隙完全闭合,有效导水裂隙主要分布在工作面侧及采空区深部,如图5(d)所示。

综上,43101工作面导水裂隙通道分为倾向导水裂隙通道、走向导水裂隙通道。倾向导水裂隙通道主要分布在43101工作面两端,回风巷侧30 m、运输巷侧35 m范围,在工作面推进过程中,倾向导水裂隙发育范围基本保持不变。走向导水裂隙通道主要分为采空区深部边界处、采空区中部、工作面侧,工作面由开切眼推进距离为35 m时,采空区中部导水裂隙开始贯通上覆采空区,在工作面继续推进的过程中,导水裂隙逐渐发育并最终闭合,在工作面推进距离为100 m时,导水裂隙闭合;工作面推进40 m时,采空区深部边界处、工作面侧导水裂隙首次贯通上覆采空区,在工作面后续推进过程中,导水裂隙保持贯通上覆采空区,工作面侧导水裂隙超前4-2煤层上覆采空区15~20 m,采空区边界侧导水裂隙在工作面推进至100 m左右开始趋于稳定。

基于掌握工作面导水裂隙发育情况条件下,对43101工作面防治水体系的建立主要为明确涌水通道的分布特性,得到适和的探放水方案。

3 工作面涌水分布特征

根据现场实测,得到43101工作面开采上覆采空区积水分布,如图7所示,采空区积水主要分布在A、B两区域,其中B区域位于431盘区保护煤柱线以内,根据涌水通道可以判断B区域积水对于43101工作面的开采不会造成影响,为此工作面开采期间主要考虑A区域内采空区积水。

根据43101工作面倾向及走向裂隙发育特征,绘制出43101工作面上覆采空区积水导通区域,如图7(b)所示。

根据倾向方向裂隙发育特点,可以得出42101工作面采空区积水均能够通过倾向涌水通道涌入43101工作面,受上覆残留煤柱的影响,42102工作面采空区未导通43101工作面;根据走向工作面侧裂隙发育超前上覆采空区的特点,得到43101工作面涌水区域为,由开切眼至回风巷侧推进556 m,胶运巷侧推进562 m范围。

综上,为确保43101工作面在掘進、回采期间的安全推进,考虑上覆采空区积水的威胁,针对43101工作面首先需进行巷道超前探放水工作,后在工作面巷道系统形成后,开展相应的工作面顶板疏放水工程,并提出合理的工作面排水实施方案。

4 探放水方案

43101工作面防治水工程主要包括回采巷道掘进期间、工作面回采前期及工作面回采期间三个阶段。

受上覆4-2煤层工作面采空区积水的影响,43101工作面巷道掘进期间,采用物探与钻探相结合的综合探测技术,合理运用水文地质物探技术,以物探指导钻探,查清上覆采空区积水分布特征。

工作面准备完毕后,在工作面开始回采前期,利用直流电法与瞬变电磁法相结合的方法对工作面疑似含水区进行超前勘探,确定首采工作面积水区位置。

本次瞬变电磁的勘探网格为40 m(线距)×20 m(点距),在疑似含水区上东西向布置直流电测深勘探线1条,点距100 m,如图8所示。

针对地面直流电法和瞬变电磁物探结果,绘制工作面疑似含水区分布图,对工作面上覆采空区积水区进行二次探放水作业,对于小区域内的上覆采空区积水按照掘进期间的疏放水原则进行疏放,对于大面积积水区域,采取施工疏放水钻场的方法进行疏放上覆采空区积水,如图9所示。根据43101工作面上覆4-2煤层底板等高线,使疏水钻孔终孔位置应尽量处在上覆采空区低洼区,在胶运巷和回风巷同时施工,合理布置打钻方向及位置,确保最大程度的对上覆采空区积水进行疏放。

43101工作面未实施准备工程量以前,上覆42101工作面采空区涌水量稳定在20 m3/h,经回采巷道超前探放水、工作面超前探放水作业后,上覆采空区积水大部分得到疏放,有效地解决工作面内部积水治理问题。

5 结论

(1)理论计算中431盘区工作面导水发育高度在39~43 m,盘区内4-2与4-3煤间距为21.99~29.2 m,则421盘区采空区积水通过导水裂隙涌入431盘区工作面。

(2)数值模拟中倾向涌水通道主要位于工作面两端,回风巷侧30 m、运输巷侧35 m范围;走向导水裂隙包括采空区深部边界处、采空区中部、工作面侧,采空区中部导水裂隙经历“闭合-导通-闭合”的发育过程,走向涌水通道主要分布在采空区深部边界及工作面侧,工作面侧超前4-2煤层上覆采空区15~20 m,采空区边界侧导水裂隙在工作面推进至100 m左右开始趋于稳定。

(3)针对431上覆采空区涌水危险区域,建立掘进期间物探与钻探相结合的综合探测技术及回采期间工作面超前探放水的近距离煤层采空区下综采工作面防治水技术体系,能有效解决工作面积水问题。

参考文献:

[1]梁朔翔. 浅谈煤矿老空区水害防治[J]. 内蒙古煤炭经济, 2018(7): 97-103.

[2] 田世雄, 弥浪涛. 煤矿采空区积水量的科学计算方法研究[J]. 冶金与材料, 2020, 40(2): 8-9.

[3] 肖华, 杨志洋, 崔勤利, 等. 闭坑矿井采空区积水对防水煤柱稳定性的影响[J]. 煤炭科技, 2014, 35(4): 105-107.

[4] 杨建敏, 王国旗, 耿焕, 等. 探放、下输法防治水技术研究及应用[J]. 煤矿现代化, 2009, 18(5): 38-40.

[5] 刘军荣. 西铭煤矿48703回采工作面防治水技术研究[J]. 中国石油和化工标准与质量, 2020, 40(10): 198-199.

[6] 郑磊, 白海波, 李海龙. 薄基岩近距煤层煤矿防治水规律研究[J]. 煤炭技术, 2017, 36(6): 161-163.

[7] 刘德旺. 贺西矿底抽巷放水试验及矿井防治水技术探讨[J]. 山西焦煤科技, 2015, 39(1): 4-7.

[8] 郭星星, 孟晓峰. 定向钻探技术疏放上覆煤层采空区积水技术研究[J]. 山西煤炭, 2020, 40(1): 73-76.

[9] 白玉峰. 云岗矿8409工作面采空区积水探放工程设计[J]. 山东煤炭科技, 2019(1): 187-189.

[10]王革良, 赵顺利. 大倾角、大孔径探放钻孔分区布置在采空区积水探放中的应用[J]. 煤矿开采, 2015, 20(2): 95-97.

[11]王家乐, 沈福斌, 王施智. 物探与钻探在煤矿防治水方面的应用[J]. 煤炭技术, 2020, 39(2): 89-91.

[12]韩新哲. 采煤导水裂隙带发育高度计算公式概述[J]. 价值工程, 2018, 37(20): 235-236.

[13]张金才, 刘天泉. 论煤层底板采动裂隙带的深度及分布特征[J]. 煤炭学报, 1990(2): 46-55.

[14]钱鸣高, 茅献彪, 缪协兴. 采场覆岩中关键层上载荷的变化规律[J]. 煤炭学报, 1998(2): 25-29.

(责任编辑:于慧梅)

Research on Water Prevention and Control Technology of Lower

Working Face in Short Distance Coal Seam Goaf

YANG Shuai1,WANG Chen*1,2,GAO Yuwen1,ZHU Huotian1

(1.School of Mining, GuizhouUniversity, Guiyang 550025, China;2.Chongqing Energy Investment Group Co., Ltd., Chongqing 400060, China)

Abstract:

For close distance coal seam working face under goaf water problems, combining with the Shaanxi Hui sen Coal Liangshuijing Mine 431 panel actual mining conditions, The development height of mining water-conducting fractures of working face in 431 plate and floor fractures of working face in 421 plate are calculated theoretically. The spatial and temporal evolution process of the development of water conducting fractures zone during the driving period of 43101 working face was simulated to reveal the distribution characteristics of water gushing at the working face, and the comprehensive water prevention and control technology system of geophysical exploration and drilling comprehensive exploration during the driving period and advanced exploration and drainage during the mining period was established. The results show that the water conduction fractures of 431 working face can develop to 4-2 coal seam goaf, and the water of 421 working face floods into 431 working face through the water conduction fractures.The water-conducting fractures, deep goaf and sideway working face conducting water fractures are the main water gushing channel of the first working face. The field industrial test shows that the method of advance exploration and drainage of working face can effectively solve the problem of water control in working face, and the research results can provide technical support for water control in the near coal seam goaf.

Key words:

proximal coal seam; mined-out area; water-conducting cracks; prevention and control of water

收稿日期:2021-03-02

基金項目:国家自然科学基金资助项目(51904081);贵州省科技计划资助项目(黔科合支撑[2020]4Y042号)

作者简介:杨 帅(1994—),男,在读硕士,研究方向:岩层控制与采煤方法,E-mail:1052645021@qq.com.

通讯作者:王 沉,E-mail:cwang@gzu.edu.cn.