新型无梁楼盖磷石膏复合空腔层模盒保温隔热性能试验研究

宋博辉 黄政华 王家辉

摘 要:磷石膏空腔模无梁楼盖作为一种新型建筑楼盖结构形式,兼具建筑维护和结构功能。由于楼盖内部含有较多封闭空腔,在不影响建筑结构的正常使用条件下,封闭空腔中的空气减轻了楼盖整体的自重,同时减少了热量的传播,比传统的现浇混凝土实心楼盖拥有更好的保温隔热性能。通过分析计算和FLUENT模拟发现,当封闭空腔内空气层厚度小于等于20 mm时,基本不发生对流换热,基于此提出新型无梁楼盖磷石膏复合空腔层模盒。通过稳态传热试验,测定了高度300 mm的新型磷石膏模盒总热阻和传热系数,并将新型磷石膏模盒试验数据与相同工况下现有常用同规格磷石膏模盒试验数据进行比较。结果表明,在相同工况下,新型磷石膏复合空腔层模盒保温隔热性能显著优于传统单空腔模盒。

关键词:磷石膏;空腔模盒;保温隔热性能;空气层厚度

中图分类号:TU111.2

文献标志码:A

磷石膏空腔模无梁楼盖作为一种新型建筑楼盖结构形式,已经在大柱网的办公楼、商业广场以及多层停车场等许多公共建筑中得到应用。由于空气层的存在,此类楼盖具有良好的保温隔热性能。目前,国内外已有许多学者对带有空气层的围护结构的热工性能进行了研究。

ZUKOWSKI等 [1]研究了一种垂直多孔珍珠岩填充保温砌块的有效热工性能。通过实测和数值计算,确定了这种新型保温砌块的热工性能,同时给出了这种保温砌块和砂浆制成的整面墙的等效热阻和灰缝厚度的相关关系。孟庆林等[2]从空气层传热机理出发,求得了空气层热阻的理论解,在理论上证明了空气层存在最大热阻的特性,为在建筑热工领域更为科学地运用空气层节能技术提供了理论依据。MORALES等[3]使用有限元程序进行模拟,发现对于空心砖非矩形空隙,热流必须穿过更多的空隙,才能改善其热工性能,而与热流成直角的对角线较长的菱形空隙布局则是最佳的内部空隙布局。任泽霈等[4]用数值方法分析了封闭空间自然对流与导热、辐射的复合换热,得到了边壁导热效应和内壁面间辐射换热对自然对流流动和换热的影响。战乃岩等[5] 采用层流模型对具有导热和表面辐射换热相互耦合的封闭腔内的自然对流进行了数值研究,并从数值上证实了在实际的建筑环境中,只要外围护结构的厚度达到一定的数值,就可以达到隔热保温的要求。JAN KOC等[6]对具有复杂内部几何结构的现代围护结构进行热工性能的计算研究,结果表明,空心层的围护结构比实心围护结构具有更好的保温和隔热性能。李少杰等[7]采用数值分析法对磷石膏空腔楼盖内空气层进行了研究,提出了减小空气层厚度,改善楼盖整体热阻的实施方法。刘长江等[8]通过试验对磷石膏空腔体的传热性能进行了分析研究,为磷石膏空腔体的传热性能分析和优化设计提供了参考。宣卫红等[9]对新型混凝土空心楼盖板的保温隔热性能进行了试验研究与有限元模拟,结果表明,带有空气层的新型楼盖板具有更好的保温隔热性能。

本文通过FLUENT有限元数值模拟和分析发现,空腔模盒内空气层传热过程中的热传导传热量占比较少,辐射传热量占比较大。由于减弱辐射传热较为困难,且对流传热在热量传递过程中也占有重要地位,为使楼盖达到更好的保温隔热效果,本文拟通过改变模盒空气层厚度,减弱空气层中对流换热强度,以此提高空腔模盒的保温隔热性能。根据这一思路,提出一种新型的磷石膏复合空腔层模盒,并设计出制作该新型模盒所使用的不锈钢模具。采用建筑围护结构保温隔热性能检测装置与多通道温度热流测试仪,测定了新型磷石膏模盒的传热系数,并将新型磷石膏模盒传热过程试验数据与相同工况下现有常用磷石膏模盒试验数据进行对比,分析此类新型模盒的保温隔热性能。

1 最优空气层厚度的确定

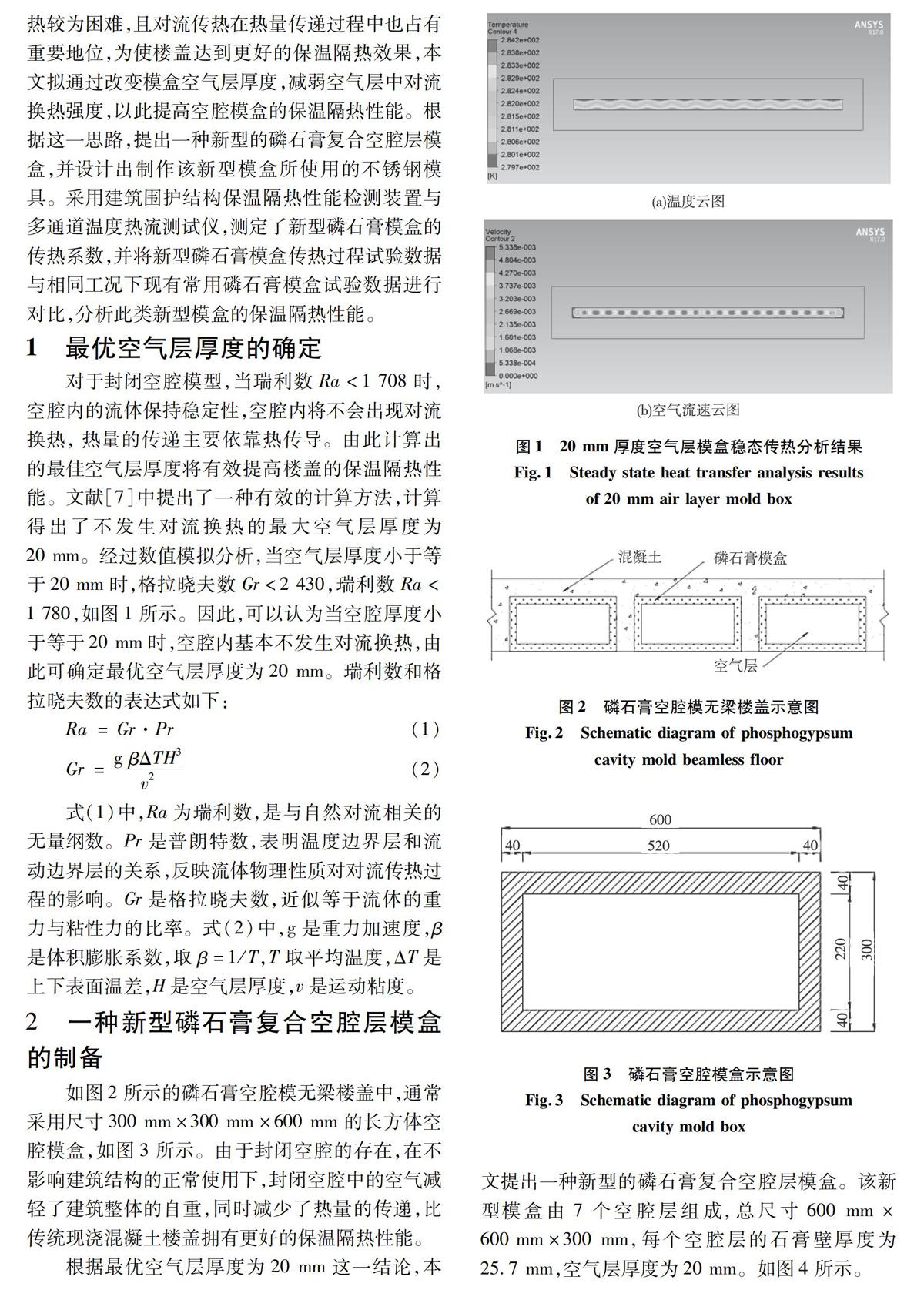

对于封闭空腔模型,当瑞利数Ra<1 708时,空腔内的流体保持稳定性,空腔内将不会出现对流换热, 热量的传递主要依靠热传导。由此计算出的最佳空气层厚度将有效提高楼盖的保温隔热性能。文献[7]中提出了一种有效的计算方法,计算得出了不发生对流换热的最大空气层厚度为20 mm。经过数值模拟分析,当空气层厚度小于等于20 mm时,格拉晓夫数Gr<2 430,瑞利数Ra<1 780,如图1所示。因此,可以认为当空腔厚度小于等于20 mm时,空腔内基本不发生对流换热,由此可确定最优空气层厚度为20 mm。瑞利数和格拉晓夫数的表达式如下:

Ra=Gr·Pr(1)

Gr=g βΔTH3v2(2)

式(1)中,Ra为瑞利数,是与自然对流相关的无量纲数。Pr是普朗特数,表明温度边界层和流动边界层的关系,反映流体物理性质对对流传热过程的影响。Gr是格拉晓夫数,近似等于流体的重力与粘性力的比率。式(2)中,g是重力加速度,β是体积膨胀系数,取β=1/T,T取平均温度,ΔT是上下表面温差,H是空气层厚度,v是运动粘度。

2 一种新型磷石膏复合空腔层模盒的制备

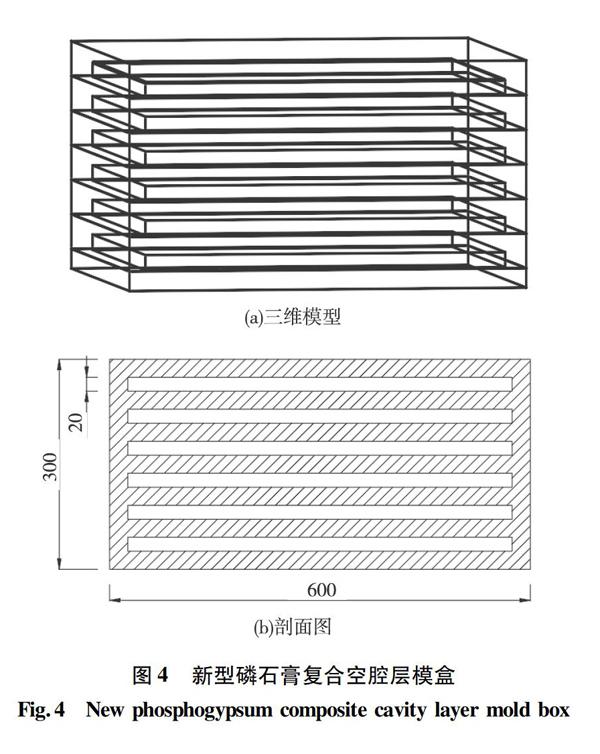

如图2所示的磷石膏空腔模无梁楼盖中,通常采用尺寸300 mm×300 mm×600 mm的长方体空腔模盒,如图3所示。由于封闭空腔的存在,在不影响建筑结构的正常使用下,封闭空腔中的空气减轻了建筑整体的自重,同时减少了热量的传递,比传统现浇混凝土楼盖拥有更好的保温隔热性能。

根据最优空气层厚度为20 mm这一结论,本文提出一种新型的磷石膏复合空腔层模盒。该新型模盒由7个空腔层组成,总尺寸600 mm×600 mm×300 mm,每个空腔层的石膏壁厚度为25.7 mm,空气层厚度为20 mm。如图4所示。

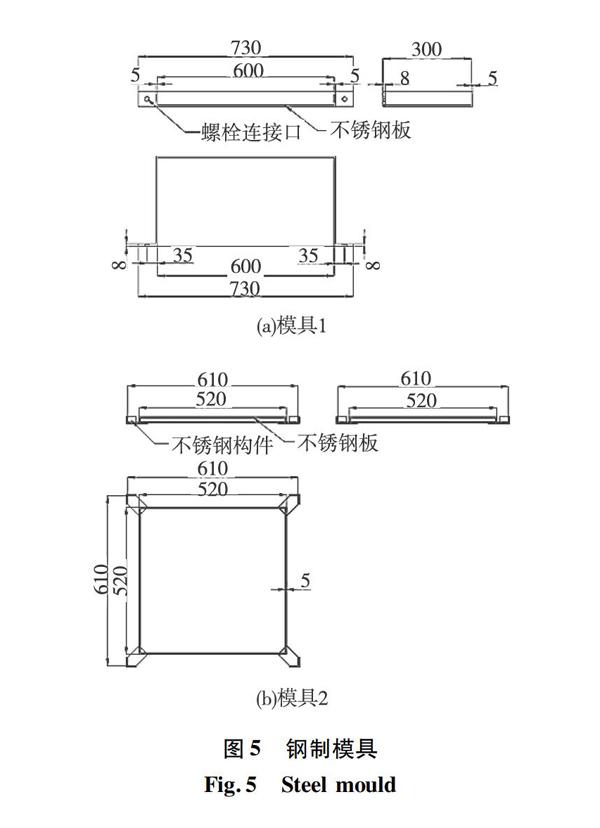

新型磷石膏模盒的制作是使用一套组合的自制钢模,包括模具1和模具2。模具1是内尺寸为600 mm×600 mm×46 mm的不锈钢盘,钢盘中间一分为二,并在两个半盘的接口处焊接可由螺栓连接的钢片,如图5(a)所示。

模具2是外尺寸520 mm×520 mm×20 mm的不銹钢板,其角部焊接有4个角挂件,使其可以扣在模具1上,如图5(b)所示。

本文磷石膏模盒采用贵州开莱绿色建筑材料有限公司生产的建筑石膏粉自制,建筑石膏粉主要成分为半水硫酸钙。本文磷石膏模盒原材料及拌制方法与现有常用磷石膏空腔体基本相同,原材料质量符合文献[10]的要求。

制作过程包括如下3个步骤:

1)将模具1拼接好,其内均匀涂抹脱模剂,然后在模具上平整地铺上塑料薄膜,再次涂抹脱模剂;

2)将水灰比为1∶ 1.5的磷石膏浆体倒入模具1,随即在其上扣上模具2,用标准砝码按压模具的4个角,并将多余浆体用刮板刮下并抹平,如图6所示;

3)待磷石膏凝固后开始脱模,成品如图7所示。

3 新型模盒保温隔热性能的试验研究

3.1 试验设备

1)JTRG-I型建筑围护结构保温性能检测装置。

此设备主要由热箱、冷箱和试件架3部分组成,如图8所示。

检测装置的冷箱和热箱分别设置在检测装置左右侧,其热量传递方向为水平方向,适合墙体等水平传热的围护结构的稳态传热性能测试;而磷石膏空腔模无梁楼盖作为建筑楼盖,其热量传递方向为竖直方向,与原设备热流设置方向垂直。根据现有设备条件,采用绝热材料对箱体空间进行适当分隔,最大程度限制水平方向热流。为适应楼盖模盒竖向传热试验的要求,对设备进行改装调整,焊接四肢不锈钢架,然后将磷石膏空腔模盒水平堆叠放置在四肢钢架上,并在新型磷石膏空腔模盒水平方向四周做封闭保温处理,如图9所示。使用此方法近似模拟新型磷石膏空腔模盒的稳态传热过程。

2)JTNT-A/C多通道温度热流测试仪。

此设备主要由主机、热流传感器和温度传感器3部分组成。测试的试验基本数据为上表面温度θLj、下表面温度θEj和热流密度qj,热阻根据算数平均法[11-12]采用下式计算:

R0=∑nj=1(θLj-θEj)∑nj=1qj(3)

3.2 试验材料

试验材料为新型磷石膏空腔模盒、聚氨酯泡沫填缝剂、XPS保温板和凡士林等。

3.3 试验方法、步骤

1)将制作好的模盒底座放置在试件架中心位置,然后将养护好的7块新型磷石膏空腔模盒整齐地堆叠放置在不锈钢架上。

2)将涂有凡士林的热流传感器和温度传感器分别贴在磷石膏模盒高温壁面的中心位置以及中心位置距边长的1/3处和2/3处,在低温壁面对应位置贴涂有凡士林的温度传感器,并将传感器数据接头与冷热相中对应插孔连接,如图10所示。

3)使用聚氨酯泡沫填缝剂将对叠整齐的磷石膏空腔模盒四周做保温密封处理。并通过XPS保温板对设备内部空间进行调整。

4)将冷热箱和试件架密封,并将温度、热流接口通过导线与JTNT-A/C多通道温度热流测试仪相应接口连接。

5)打开设备开关并设置冷箱和热箱温度,打开压缩机自动调节开关,防止热箱或冷箱的压缩机运行过热导致试验环境发生改变,将设备调节至自动状态,确保两台风机的压缩机交替工作,维持试验的热环境状态。

6)打开多通道温度热流测试仪开关,将数据采集时间间隔调至5 min一次,然后将设备调节至数据采集界面,观察温度、热流采集情况,确保仪器正常。

7)测试时间持续36 h以上,将实验数据通过 JTSOFT-TH V3.5 软件进行分析计算。

8)关闭设备,记录数据。

3.4 试验结果

试验采用与文献[8]同样的温度设置。在保温条件下,上表面温度设置为-5 ℃,下表面温度设置为32 ℃。根据《居住建筑节能检测标准》[12],在计算传热系数时,要将模盒热阻加上模盒内外表面换热热阻进行计算。在保温条件下围护结构内外表面换热热阻取0.15 (m2·K)/W,在隔热条件下围护结构内外表面换热热阻取0.16 (m2·K)/W。

保温条件下,测得新型磷石膏模盒的热阻平均值为1.521 (m2·K)/W,考虑模盒外表面换热热阻后的总热阻平均值为1.671 (m2·K)/W,则传热系数平均值为0.598 W/(m2·K),结果见表1。

在隔热条件下,上表面温度设置32 ℃,下表面温度设置为-5 ℃,测得新型磷石膏模盒的热阻平均值为1.606 (m2·K)/W,考虑模盒表面换热热阻后的总热阻平均值1.766 (m2·K)/W,传热系数平均值为0.566 W/(m2·K),结果见表2。

文献[8]中给出了现有常用300 mm×300 mm×600 mm磷石膏模盒冷、热壁面温度分别设置为-5 ℃和32 ℃,保温和隔热条件下的试验结果。其中保温条件下的热阻平均值为0.587 (m2·K)/W,

考虑模盒表面换热热阻后的总热阻平均值为0.737 (m2·K)/W,传热系数平均值为1.357 W/(m2·K);隔热条件下的热阻平均值为0.647(m2·K)/W,考虑模盒表面换热热阻后的总热阻平均值为0.807 (m2·K)/W,传热系数平均值为1.239 W/(m2·K)。

相比于现有常用磷石膏模盒,在相同工况下的保温测试结果显示:新型磷石膏复合空腔层模盒的热阻比现有常用模盒提高了1.59倍,传热系数比现有常用模盒减小了56%;在相同工况下的隔热测试结果表明,新型磷石膏复合空腔层模盒的热阻比现有常用模盒提高了1.48倍,传热系数比现有常用模盒减小了54%,保温隔热性能得到了极大的优化。

4 结论

1)在磷石膏空腔模无梁楼盖中,现有的常用模盒由于空气层厚度较大,在保温和隔热的工况下会形成强烈的对流换热,保温隔热性能不够理想。

2)本文提出的磷石膏复合空腔层模盒,通过隔断形成较小厚度的多个空气层, 使得磷石膏空腔内难以形成自然对流, 减小了现有常用磷石膏空腔模盒內存在的对流换热强度,提高了磷石膏空腔模盒的保温隔热性能。

3)通过试验研究发现,本文提出的磷石膏复合空腔层模盒在保温和隔热条件下的传热系数,在相同工况下,均比现有常用的同规格磷石膏模盒减小了50%以上,极大地优化了磷石膏空腔模盒的保温隔热性能。

参考文献:

[1]ZUKOWSKI M, HAESE G. Experimental and numerical investigation of a hollow brick filled with insulation[J]. Energy Buildings, 2010, 42(9): 1402-1408.

[2] 孟庆林, 蔡宁, 陈启高. 封闭空气层热阻的理论解[J]. 华南理工大学学报 (自然科学版) , 1997, 25(4): 119-122.

[3] MORALES M P, JUREZ M C, MUNOZ P, et al. Study of the geometry of a voided clay brick using non-rectangular perforations to optimise its thermal properties[J]. Energy Build, 2011(43): 2494-2498.

[4] 任泽霈, 张立宁, 贾力. 封闭空间中自然对流与导热、辐射的复合换热[J]. 工程热物理学报, 1988, 9(3): 245-250.

[5] 战乃岩, 杨茉, 徐沛巍. 封闭腔导热辐射与自然对流耦合换热的数值研究[J]. 中国科学技术科学, 2010, 40(9): 1052-1060.

[6] JAN KOC, JIRMADERA, MILOS JERMAN, et al.Computational assessment of thermal performance of contemporary ceramic blocks with complex internal geometry in building envelopes[J]. Energy Build, 2015 (99): 61-66.

[7] 李少杰, 陈波, 黄振霖, 等. 基于保温性能的磷石膏空腔楼盖内空气层研究[J]. 贵州大学学报( 自然科学版), 2018(4): 96-99.

[8] 刘长江, 王家辉, 宋博辉, 等. 磷石膏空腔体传热性能试验与分析[J]. 建筑科学, 2020(4): 107-113.

[9] 宣卫红,黄冬辉,陈育志.新型混凝土空心楼盖板保温隔热性能试验研究与有限元仿真分析[J].结构工程师,2017, 33(4): 185-192.

[10]中华人民共和国工程建设地方标准. 磷石膏建筑材料应用统一技术规范(DBJ52T 093—2019)[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2019.

[11]张艳, 冉茂宇. 利用“实时标定”检测方法测围护结构传热系数[C]//全国建筑环境与建筑节能学术会议论文集. 成都: 中国建筑学会建筑物理分会, 2007: 267-271.

[12]中国建筑科学研究院. JGJ/T 132—2009居住建筑节能检测标准[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2010: 16.

(责任编辑:曾 晶)

Study on Heat Insulation Performance of a New Type

Phosphogypsum Cavity Mold Box for Beamless Floor

SONG Bohui1, HUANG Zhenghua*2, WANG Jiahui1

(1.School of Architecture and Urban Planning, Guizhou University, Guiyang 550025, China; 2.School of Civil Engineering, Guizhou University, Guiyang 550025,China)

Abstract:

As a new type of building floor structure, phosphogypsum cavity model beamless floor has both architectural maintenance and structural functions. As there are many closed cavities in the floor, the air in the closed cavity can reduce the overall dead weight of the floor and reduce the heat transmission without affecting the normal use of the building structure, which has better thermal insulation performance than the traditional cast-in-place concrete solid floor. Through the analysis and calculation and fluent simulation, it is found that when the thickness of air layer in the closed cavity is less than or equal to 20 mm, there is no nearly convective heat transfer. Based on this, a new type of phosphogypsum composite cavity layer mold box for beamless floor is proposed. Through steady-state heat transfer test, the total thermal resistance and heat transfer coefficient of the new type of phosphogypsum mold box with a height of 300 mm were measured, and the test data of the new type of phosphogypsum mold box were compared with those of the existing phosphogypsum mold boxes with the same specifications under the same working conditions. The results show that the thermal insulation performance of the new mold box with multiple air layers in series is significantly better than that of the traditional single cavity mold box under the same working conditions.

Key words:

phosphogypsum; cavity mold box; thermal insulation performance; thickness of air layer

收稿日期:2020-12-30

基金項目:贵州省科技计划资助项目(黔科合LH字[2017]7257号,黔科合基础[2018]1036);贵州省基础研究计划资助项目(黔科合基础[2020]1Y417);贵州大学2017年度学术新苗培养及创新探索资助专项(黔科合平台人才[2017]5788)

作者简介:宋博辉(1993—),男,在读硕士,研究方向:建筑技术,E-mail:3044919529@qq.com.

通讯作者:黄政华,E-mail:zhhuang@gzu.edu.cn.