粤港澳大湾区文化与科技融合发展能力评价

——基于熵值法—突变级数法的研究

王秀伟 白栎影

当前, 文化与科技融合发展趋势日益明显, 对经济社会发展产生了重要而深远的影响。 以数字技术和新一代信息技术为代表的现代科技, 已越来越多地渗透到文化产品的创作、 生产、 传播和消费的各个环节, 推动文化的生产、 传播和消费方式发生深刻改变的同时, 催生了一批新的文化形态和文化业态, 为文化产业的发展提供了新的动能与支撑。在此背景下, 党的十八大作出了 “促进文化和科技融合, 发展新型文化业态, 提高文化产业规模化、集约化、 专业化水平” 的战略性部署。 十九大报告再次提出将培育新型文化业态、 提高文化创新能力作为增强文化整体实力和文化产业国际竞争力的重要举措。 《文化部 “十三五” 时期文化产业发展规划》 提出 “增强文化科技创新能力、 促进文化科技成果转化” 的发展任务。 在顶层设计和国家政策层面的推动下, 文化与科技融合发展愈发成为区域经济社会发展的重要引擎。 粤港澳大湾区作为国家参与全球竞争的重要空间载体, 已被提升为国家发展战略。 2019 年 2 月中共中央、 国务院印发 《粤港澳大湾区发展规划纲要》, 提出构建开放型融合发展的区域协同创新共同体, 优化区域创新环境, 建设全球科技创新高地和新兴产业重要策源地。 粤港澳大湾区内文化资源禀赋独特、 经济实力突出、 科技基础雄厚、 人才优势明显, 为文化与科技的融合创新提供了内生动力和重要支撑。 推动文化与科技融合发展对粤港澳大湾区着力发展文化新业态、 培育文化产业新的增长点、 满足人民群众多样化的文化需求、 推动大湾区城市群转型和高质量发展具有十分显著的意义。 对大湾区文化与科技融合创新探讨的前提是对现阶段粤港澳大湾区文化与科技融合发展能力的客观评价, 然后根据评价结果提出促进文化与科技融合发展的对策。

一、 文献回顾

随着文化与科技融合实践的不断深化与发展,相关研究逐渐增多。 国内相关研究主要集中于四个方面: 一是文化与科技融合的内涵、 目标、 现状、互动关系等基本问题。 如于泽①等所作的研究。 二是促进文化与科技融合的机理、 路径、 策略等问题的研究。 如傅才武②指出, 政府政策驱动和市场需求导向是目前促进文化与科技融合发展的主要模式; 杨陈等③利用系统动力学模型对文化与科技融合创新路径进行的研究。 三是对文化与科技融合的关键影响要素进行的讨论。 如费瑞波④以我国文化制造业为例, 通过多元线性回归分析, 甄别出行业竞争、 文化需求、 技术创新和行业利润要求是影响文化科技融合创新的关键因素。 四是文化与科技融合创新评价指标体系的构建。 如倪芝青等⑤从融合发展基础、 融合发展环境和融合发展能力三个维度构建了杭州市文化科技融合创新指数; 孙智君⑥等从微观、 宏观与融合特质三个层面构建了长江经济带十一省市文化与科技融合创新指标体系。

通过文献回顾可知, 关于文化与科技融合发展, 国内外已有较为丰富的成果, 为后续研究奠定了基础。 同时, 不难发现已有成果尚未有专门针对粤港澳大湾区文化与科技融合发展能力的研究。 基于此, 文章以粤港澳大湾区文化与科技融合发展能力为研究对象, 构建了文化与科技融合发展能力评价模型, 并运用熵值法和突变级数法对粤港澳大湾区文化与科技融合发展能力进行评价。

二、 粤港澳大湾区文化与科技融合发展能力评价模型设计

( 一) 构建评价指标体系

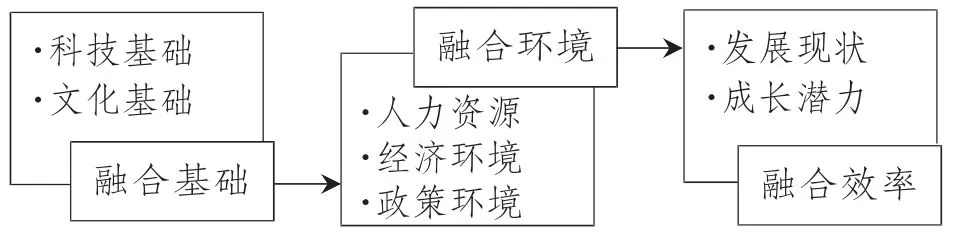

文化与科技融合发展能力作为评价的总目标,构成了评价指标体系的目标层。 基于粤港澳大湾区文化与科技融合发展的实际, 结合数据的可获得性, 按照从核心要素到外部环境再到效率评价的逻辑, 将文化与科技融合发展能力这一目标分解为融合基础、 融合环境和融合效率三个系统层指标 (图1)。

图1 粤港澳大湾区文化与科技融合能力评价模型

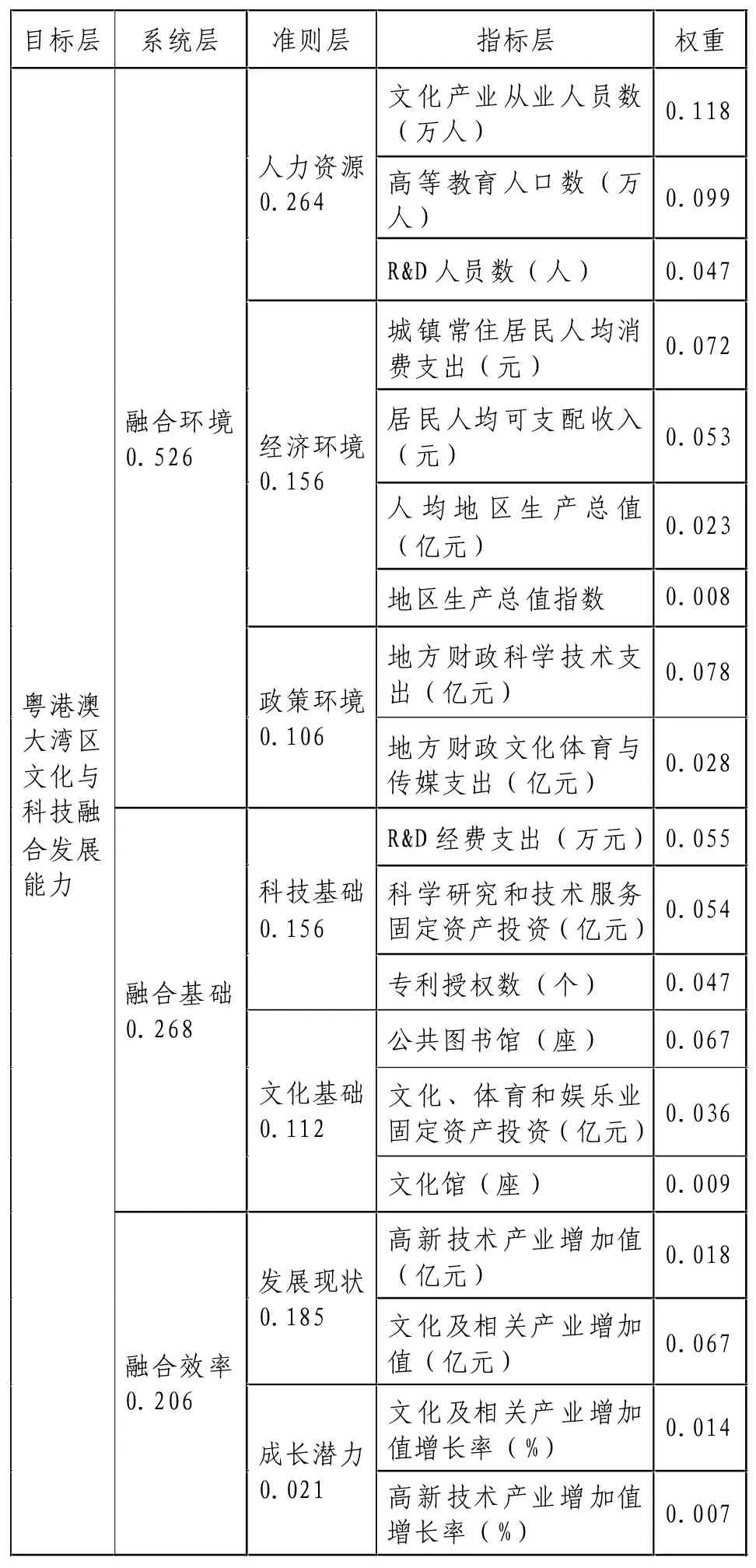

文化与科技融合发展是文化与科技两大系统的融合, 因此我们将文化基础和科技基础作为衡量文化与科技融合的基础。 在推动文化与科技融合发展的主要动因中, 市场需求和政府政策是最主要的外部推动力。 在产业分类体系中, 文化产业和科技产业都属于人才、 智力密集型产业。 因此, 选取经济环境、 政策环境和人力资源3 个指标衡量文化与科技融合环境。 文化与科技融合的目的是促进文化和科技的良性互动和交融发展。 基于此, 我们选取文化及相关产业、 科技产业的发展现状和成长潜力作为衡量融合效率的指标。 考虑到数据的可得性和可比性, 将准则层指标细分为可衡量的19 个指标层指标。 由目标层、 系统层、 准则层和指标层形成倒立的树状目标层次结构, 共同构成了粤港澳大湾区文化与科技融合发展能力的突变评价指标体系 (表1)。

表1 粤港澳大湾区文化与科技融合发展能力评价指标体系

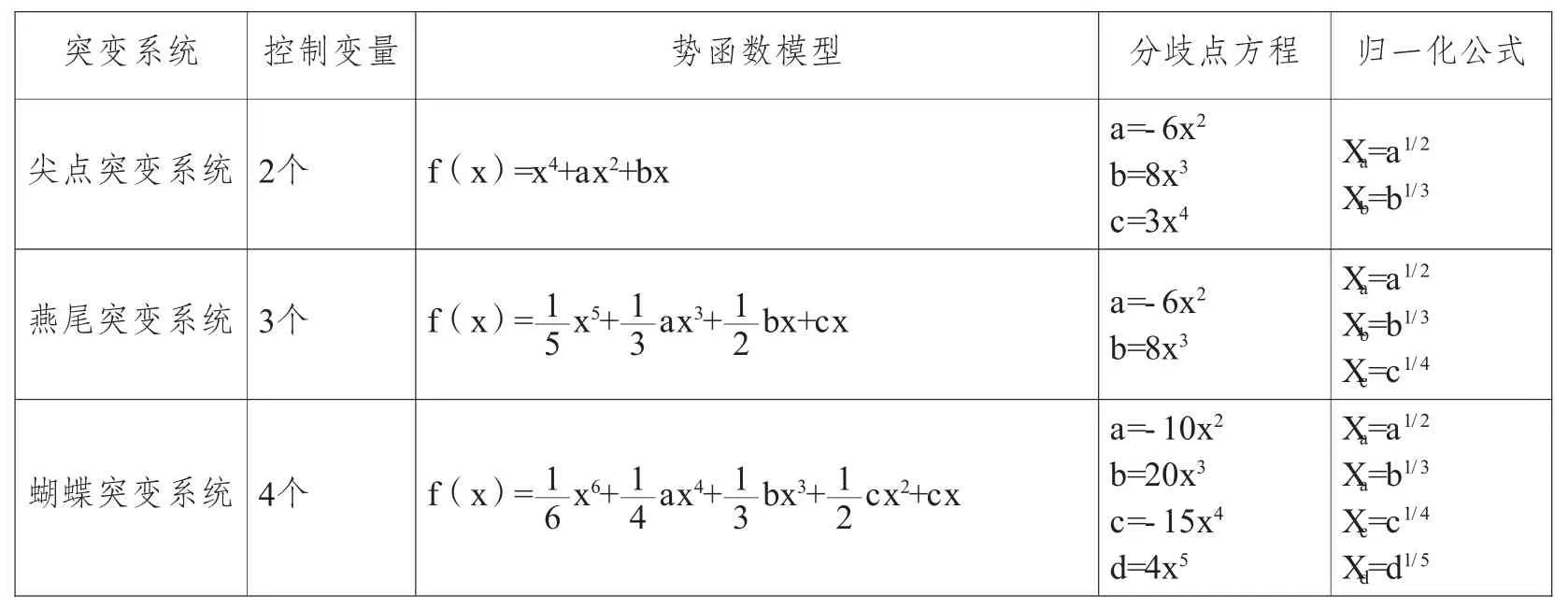

表2 常见突变系统

( 二) 基于熵值法—突变级数法评价文化科技融合发展能力的原理

突变级数法是综合运用突变理论和模糊数学理论建立的评价方法。 该方法的优点在于无需赋予各层次指标具体权重, 克服了运用传统评价方法对指标赋权导致的主观性。 但在突变级数法的运行中仍不可避免地需要对各层次指标按照相对重要性进行排序, 因而仍带有一定的主观性。 所以, 为了尽力克服排序过程中的主观性, 我们运用熵值法确定的各指标权重作为评价各层次指标相对重要性的依据。

熵值法的基本原理是利用熵值来判断特定指标的离散程度。 基于由m 个待评价对象、 n 项评价指标组成的原始指标数据矩阵 X=(Xij)m×n, 对某项指标来说, 指标值Xij的差距越大, 说明离散程度越高,该指标对综合评价所起的作用越大, 权重越高; 反之所起作用越小⑦, 权重越低。

文化与科技融合发展能力评价指标体系各层次指标 (表1) 分别包含2—4 个控制变量, 分别属于尖点、 燕尾和蝴蝶突变系统。 三类突变系统的势函数模型和分歧点方程如表2 所示。 f (x) 表示状态变量 x 的势函数, a, b, c, d 表示状态变量 x 的控制系数, a, b, c, d 的顺序表示控制变量的重要程度, 对应到指标体系中表示指标的相对重要性。

根据突变理论, 控制变量x 满足分歧点方程时, 系统发生突变。 在不同的突变系统中, 分别联立方程 f'(x) =0 和 f"(x)=0 或者 f (x) 的更高阶导数等于零, 可计算得到各突变系统的分歧点方程 (表2)。 为了使状态变量x 与分歧点方程的控制变量在取值范围上具有一致性, 通过分歧点方程导出归一化公式 (表2)。

通过归一化公式确定上一层次指标控制变量取值时, 需要先分析子指标间的关系确定突变系统的类型。 如果突变系统中同一层次的控制变量之间存在明显的相互作用, 则系统为 “互补型” 突变系统。 反之, 则为 “非互补型” 突变系统。 对于 “互补型” 突变系统, 通过取各子指标的平均值得到上一级系统控制变量的值。 对于 “非互补型” 突变系统, 按照 “大中取小” 原则确定上一级系统控制变量的值⑧。 通过逐层递归, 可以确定评价对象的总评价值。

三、 粤港澳大湾区文化与科技融合发展能力的评价

( 一) 数据来源及标准化处理

截取香港特别行政区、 澳门特别行政区和广州、 深圳、 珠海、 佛山、 中山、 东莞、 肇庆、 江门、 惠州等大湾区内11 城市2016 年相关数据, 作为评价粤港澳大湾区文化与科技融合发展能力的主要依托。 数据主要来源于 《广东统计年鉴》 《中国统计年鉴》 《香港统计年刊》 《澳门统计年鉴》、广东省各市国民经济和社会发展统计公报以及 《中国文化及相关产业统计年鉴》。

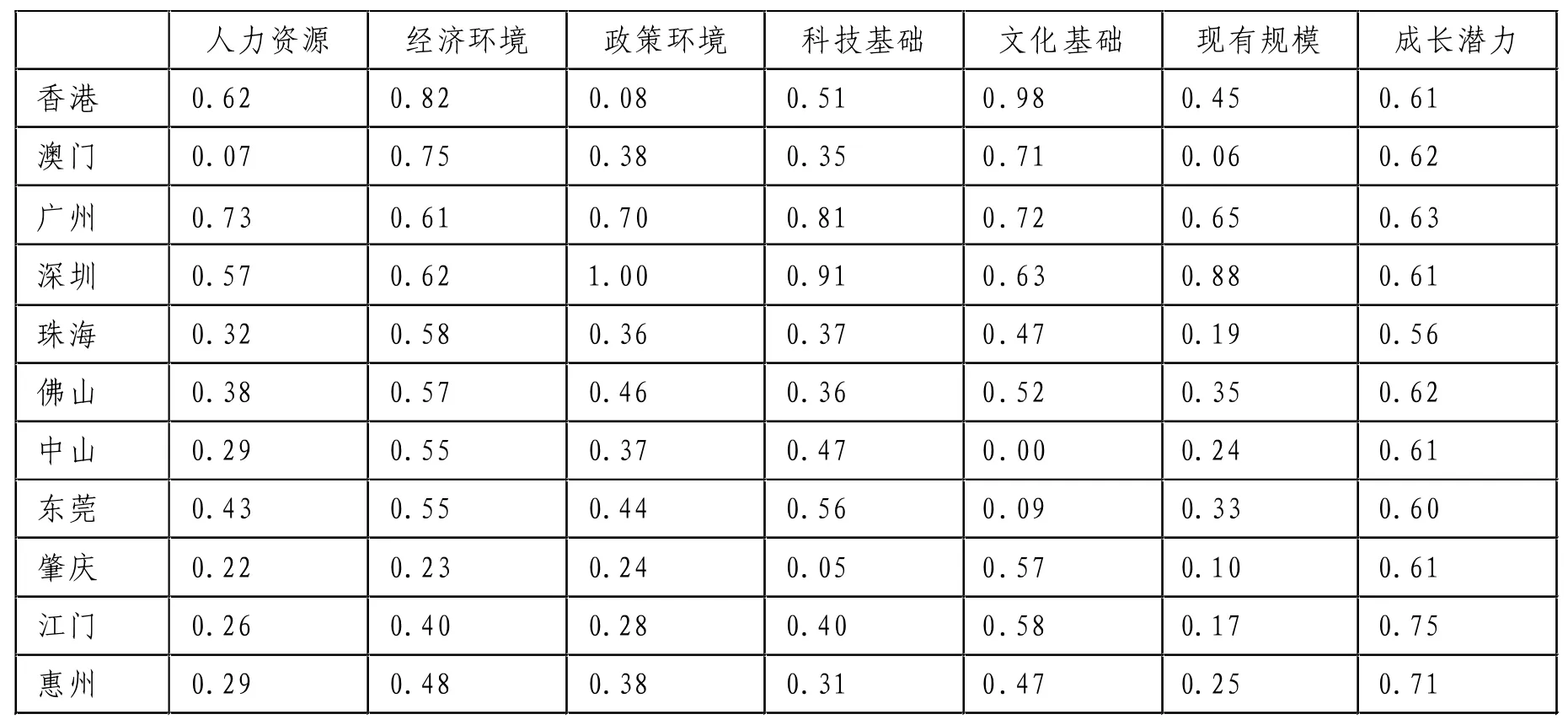

表3 准则层指标评价结果

由于统计方法和统计口径的差异, 香港、 澳门和大湾区其它9 市公开的统计数据皆为原始数据,而文化与科技融合发展能力的评价是基于标准数据进行的, 因此评价之前需要对原始数据进行标准化处理。 从表 1 可以看出, 各项指标均为 “越大越优” 型的正向数据, 其标准化处理方法如公式 (1)所示:

公式 (1) 中, Yij表示标准化后的指标值, Xij表示指标的原始值, maxXj和minXj分别表示各指标原始值的最大值和最小值。

( 二) 利用熵值法对指标进行排序

为了确定各指标的相对重要性程度, 首先计算第 i 项指标的熵值 ei⑨, 公式如式 (2) 所示:

最后, 运用公式 (4) 计算确定各指标的权重:

通过将下级指标的权重相加, 可得到相应上层指标的权重。 运用熵值法, 确定粤港澳大湾区文化与科技融合发展能力评价指标体系各层次指标的重要性排序及各指标权重如表1 所示。

( 三) 利用突变级数法进行评价

根据突变理论, 对粤港澳大湾区文化与科技融合发展能力进行评价时需要根据不同突变系统的归一化公式计算各指标的隶属函数值。 计算从最底层指标开始, 按照不同突变模型的归一化公式逐层递归计算出上一层指标各控制变量的取值, 最终得到系统的总突变隶属函数值⑩。

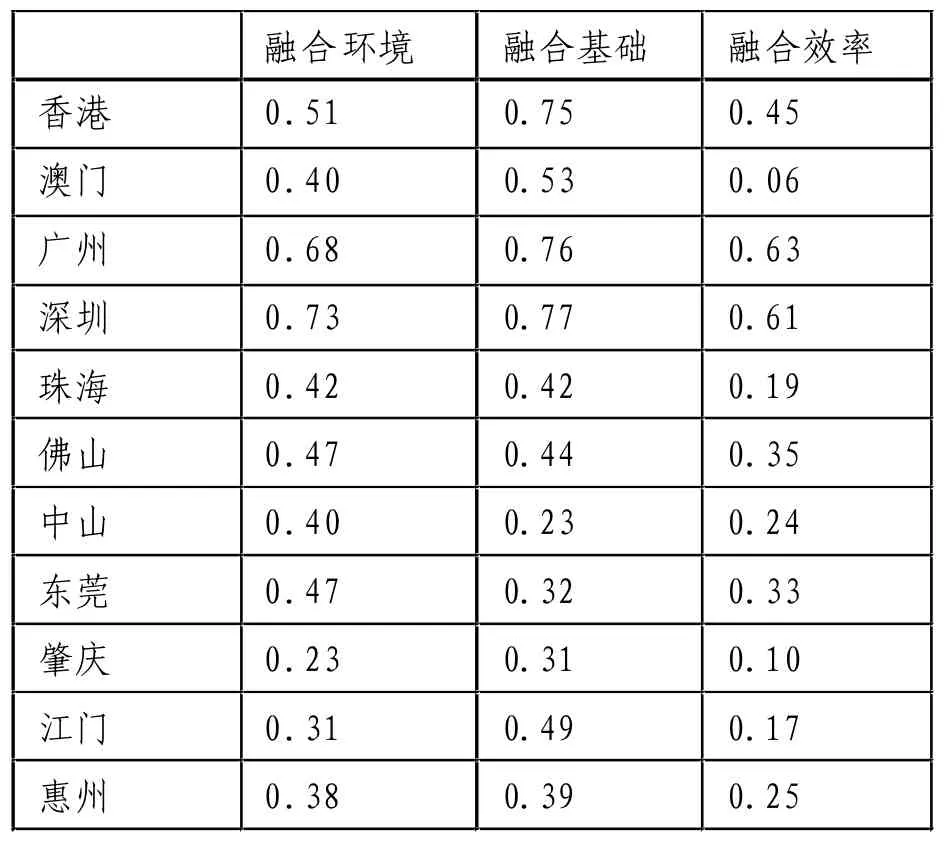

表4 系统层指标评价结果

首先, 根据不同指标所包含子指标间相互关系的不同, 按照取平均值或者 “大中取小” 的原则计算确定准则层指标的评价结果, 如表3 所示。 其次, 按照相同的方法逐一计算确定系统层指标的评价结果, 如表4 所示。

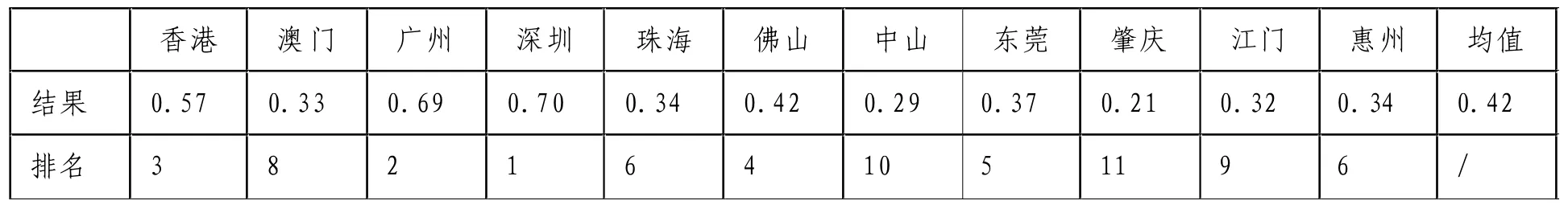

最后, 根据系统层指标的计算结果, 计算得到粤港澳大湾区各地文化与科技融合发展能力的最终评价值, 如表5 所示。

表5 粤港澳大湾区文化与科技融合发展能力评价结果

四、 粤港澳大湾区文化与科技融合发展能力评价结果分析

( 一) 评价结果综合分析

粤港澳大湾区内各地文化与科技融合发展能力呈现出显著的不平衡性。 由表5 可以看出, 粤港澳大湾区文化与科技融合发展能力综合评价结果的均值为0.42。 以此为临界点, 粤港澳大湾区11 地市文化科技融合发展能力出现明显分化。 其中, 深圳市文化与科技融合发展能力最强, 领跑粤港澳大湾区。 广州和香港次之, 佛山紧随其后。 上述四地市文化与科技融合发展能力均在粤港澳大湾区的均值之上。 而东莞、 惠州、 珠海、 澳门、 江门、 中山、肇庆七地的融合发展能力评价结果均低于粤港澳大湾区的均值。 进一步分析发现, 排名第一位的深圳市与排名位于末位的肇庆市相差0.49。 两者差距已超过均值, 可见区域内各城市文化与科技融合发展能力的不平衡性较为突出。 随着文化与科技要素资源的不断集聚和产业效应的逐步显现, 这种不平衡性将进一步加大。

此外, 由评价结果可以看出粤港澳大湾区内各地文化与科技融合发展呈现出不充分性。 结合系统层指标评价结果 (表4), 可以看出粤港澳大湾区内几乎所有城市的文化与科技融合效率均未达到与融合基础和融合环境相匹配的高度, 以致影响到文化与科技整体融合发展能力。 融合效率与融合基础、融合环境错配导致发展的不充分性。 例如, 由于错配相对严重, 澳门、 珠海两地的文化与科技融合基础和融合环境在粤港澳大湾区内排名虽然比较靠前, 但由于文化与科技融合效率没有达到与之相匹配的程度, 导致文化与科技融合发展能力滞后。 这种状况的存在暴露出粤港澳大湾区内文化科技发展水平的不充分和相关要素供给与配置的不均衡。

( 二) 影响因素分析

根据表4 的计算结果, 我们可以了解到粤港澳大湾区各地文化与科技融合发展能力的差异及影响因素, 通过对融合基础、 融合环境和融合效率的进一步分析, 可以明确粤港澳大湾区文化与科技融合发展能力区域不平衡和发展不充分的原因。

第一, 文化与科技融合基础相对薄弱。 从表4可以看出, 除香港、 广州、 深圳外, 其余地区文化与科技融合基础综合评价结果均较低, 表明融合基础比较薄弱。 进一步分析构成融合基础的科技基础和文化基础两个方面。 从表3 可以看出, 文化基础的表现要优于科技基础, 这与粤港澳大湾区内各地文化同根同源有关, 为区域内文化要素流动创造了良好的基础。 从科技基础来看, 虽然中国散裂中子源 (东莞)、 中微子实验室 (江门)、 加速器驱动澶变系统研究装置 (惠州)、 强流重离子加速器装置(惠州) 等一批重大科技基础设施即将陆续投入使用, 但与旧金山、 纽约、 东京三大湾区相比, 重大科技基础设施密度还有待加强。 依托 “珠江人才计划” “扬帆计划” 等人才项目的实施, 吸引了一大批优秀科研团队落户广东, 但与国际知名湾区相比, 还存在较大差距。 基于粤港澳大湾区 “一国、两制、 三个关税区” 的现实情况, 湾区内协同创新能力有待提升。 由此, 粤港澳大湾区内部分地市科技基础的相对薄弱削弱了文化与科技的融合基础。

第二, 文化与科技融合环境有待完善。 从粤港澳大湾区内部来看, 广州和深圳的融合环境值遥遥领先于区内其它地市。 这得益于两市改革开放四十年来积淀的雄厚经济基础、 近年来文化科技融合方面财政投入的不断增加和充足的人力资源优势。 香港和澳门经济实力雄厚, 但是香港本地市场小、 文化及相关产业发展趋于饱和, 澳门文化及相关产业占 GDP 比重小、 产业发展空间受限。 对香港和澳门来说, 文化及相关产业发展后劲不足、 经济发展的新动能不足, 阻碍了文化与科技的融合。 东莞、 佛山、 惠州、 中山、 江门、 珠海、 肇庆等 7 市在经济总量、 科技发展和人力资源等方面与深圳、 广州、香港、 澳门仍存在较大差距。 总体来看, 粤港澳大湾区文化与科技的融合环境还有待改善。

第三, 文化与科技融合效率尚待提升。 融合效率是最能表征当前及今后一个时期文化与科技融合发展的综合效能的指标。 从表4 可以看出广州、 深圳、 香港三地的融合效率相对较高, 明显处于第一梯队; 其余城市融合效率差距不大, 处于第二梯队。 两个梯队间的融合效率差距较大, 导致区域内发展极不平衡。 此外, 11 个城市的融合效率均没有达到与融合环境、 融合基础相匹配的高度, 文化与科技融合效率尚待提升。 从文化及相关产业的结构来看, 2015 年广东省文化及相关产业增加值过百亿的行业共11 个, 其中文化产品制造业占据50%,分别为玩具制造、 珠宝首饰及有关物品制造、 电视机制造、 音响设备制造、 影视录放设备制造。 与之相比, 文化科技类行业的发展仍稍显滞后, 文化与科技的跨界融合还有很大的空间。

五、 研究结论与政策建议

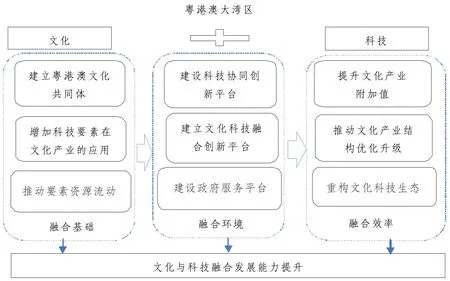

文化与科技的融合发展并非文化与科技两个体系的简单叠加或结合, 而是在协同发展的思维下整合区域内的相关资源、 创造良好的外部环境与氛围, 以有效的政策和机制推动文化与科技要素的整合, 使之成为促进区域协同发展的内生力量。 为提升粤港澳大湾区文化与科技融合发展的综合能力,解决两者融合发展中存在的不平衡、 不充分问题,需要秉持粤港澳大湾区协同发展的理念, 推动要素资源在粤港澳大湾区内的优化配置, 实现区域内资源要素的优势互补和各项资源的优化配置。 此外,推进粤港澳大湾区内文化与科技融合发展的平台建设, 实现大湾区的协同创新。 改善文化科技生态环境, 重构文化科技生态体系, 提升文化与科技融合效率, 从根本上推动粤港澳大湾区文化与科技融合发展能力的提升 (图2)。

第一, 以要素资源为纽带, 推动区域优势互补, 夯实文化与科技融合基础。 粤港澳大湾区内香港、 澳门与其他地市的社会制度、 法律制度不同,生产要素高效、 便捷流动的局面尚未完全形成, 这大大阻碍了粤港澳大湾区文化与科技的有效融合。以文化、 资本、 创意、 人才等要素资源的流动为纽带, 通过内部结构调整和优势互补提升文化及相关产业的科技含量, 推动传统产业转型升级, 能够有效夯实文化与科技融合的基础。 首先, 通过建立粤港澳文化共同体, 推动粤港澳大湾区文化要素的充分融合, 为文化与科技的融合奠定文化基础的同时推动其它要素在粤港澳大湾区内的流动。 其次, 通过增加科技和智力等新型要素在文化及相关产业中的应用, 实现技术、 人才、 资金和创意等生产要素在文化及相关产业和高新技术产业间的结构性融入和渗透, 提升产业附加值, 增强文化创意产业带动经济增长的新动能作用, 促进区域文化产业从位于产业链低端的加工制造环节更多地向具有高附加值的创意研发环节跃迁。 最后, 以 “广州—深圳—香港—澳门” 科技创新走廊建设为契机, 推进粤港澳大湾区体制机制改革, 通过人才资质互认、 通关便利化、 基础设施互联互通等措施, 推动人才、 商品、 资金、 信息等资源要素在大湾区的便捷流动,提高大湾区的科技创新效率。

图2 粤港澳大湾区文化与科技融合发展能力提升对策路线图

第二, 以平台建设为驱动, 构建高效服务体系, 优化文化与科技融合环境。 基于粤港澳大湾区“一国、 两制、 三个关税区” 的现实状况, 同时考虑到文化与科技的充分融合需要政府、 企业、 文化机构等主体的互联互通, 也需要资金、 技术、 智力等要素的融合互补。 为了推动粤港澳大湾区文化与科技的深度融合, 提升区域竞争力, 建设科技协同创新平台、 文化科技融合创新平台和政府服务平台是优化文化与科技融合环境的关键。 首先, 基于香港、 广州和深圳三大核心城市的实际情况建设科技协同创新平台。 香港虽然拥有数量众多的世界知名高校, 科教资源丰富, 科研环境较好, 但产业基础相对薄弱。 广州虽然集聚了大批科研院所和科技创新平台, 但科技创新型龙头企业的缺乏一直是其短板。 深圳虽然拥有知名的科技型龙头企业、 产业基础雄厚, 但却缺乏高质量的研究型大学和科研机构。 推动三地科技资源的优势互补和融合发展, 能够有效提升区域协同创新能力。 其次, 通过港穗深三地的龙头带动作用, 在科技平台建设的基础上,依托大湾区数量众多的高新技术企业和各类文化主体, 建设 “政企学研” 一体的文化科技创新融合平台, 为文化和科技融合搭建孵化平台和增值平台,实现各类资源的快速集聚、 高效服务的提供和融合成果的转化与产出, 进而产生溢出效应, 驱动文化与科技的融合发展。 最后, 政府在文化和科技融合战略研究和顶层设计的基础上搭建跨界交流、 分享和协同的综合服务平台将是优化文化与科技融合环境的可行之策。 借助该平台, 可以为文化与科技的融合提供包括投融资、 基础设施、 法律、 税务等系列服务在内的针对性扶持。

第三, 以产业创新为支撑, 重构文化科技生态, 提升文化科技融合效率。 文化和科技融合的核心是要素投入结构的改变, 引致产业内部和产业之间建立新的分工与协作关系。 产业主体技术集成的应用和创新要素的融入, 提高了文化科技融合的组织化程度和运行效率。 因此, 粤港澳大湾区内不同城市可以利用价值链交叉结点的技术外溢效应, 选择适合自身发展的技术类型和文化业态, 在分工与协作中实现粤港澳大湾区文化与科技融合的平衡,进而重构文化科技生态, 推动文化与科技融合能力的提升。 粤港澳大湾区内聚集了 16 家世界500 强企业, 拥有华为、 腾讯、 格力、 大疆等一大批在国内外具有影响力和知名度的高新技术企业。 因此在发展中, 大湾区应综合运用突出的原始创新能力和强大的技术集成效应推动文化及相关产业向价值链高端延伸, 提升产业附加值。 粤港澳大湾区文化与科技融合发展能力相对低下的城市应抓住文化技术体系具有集成性和应用性的特征, 在文化领域技术水平相对落后的情况下, 通过引进消化吸收再创新以及集成创新和应用创新, 促进文化领域科技水平和产业体系的整体跨越式发展, 以此提升自身文化与科技融合的能力。 文化与科技融合发展能力在大湾区内处于领先水平的城市应加大文化领域的原始创新投入和科技创新成果在文化领域的应用或转移, 推动文化及相关产业结构的优化升级和文化科技生态的重构。

注释:

① 于泽: 《文化科技融合的内涵、 目标、 互动关系探究》, 《科技管理研究》 2017 年第 1 期。

② 傅才武、 李国东: 《促进文化科技融合的模式与政策路径分析》, 《艺术百家》 2015 年第6 期。

③ 杨陈、 徐刚、 孙金花: 《基于系统动力学的文化科技融合创新反馈机制研究》, 《科技管理研究》 2016 年第 1 期。

④ 费瑞波: 《文化科技融合创新关键影响因素的实证分析》, 《统计与决策》 2017 年第 9 期。

⑤ 倪芝青、 楼菁华: 《基于指数研究的城市文化与科技融合发展评价——以杭州为例》, 《科技管理研究》2015 年第 6 期。

⑥ 孙智君、 刘蕊涵: 《长江经济带十一省市文化与科技融合创新指数测度分析》, 《科技进步与对策》 2018年第21 期。

⑦ 郭显光: 《熵值法及其在综合评价中的应用》,《财贸研究》 1994 年第 6 期。

⑧ 赫连志巍、 宋晓明: 《基于突变级数法的高技术产业升级能力评价研究》, 《科学学与科学技术管理》2013 年第 4 期。

⑨ 张玉娟、 汤湘希: 《基于熵值—突变级数法的企业创新能力测度——以创业板上市公司为例》, 《山西财经大学学报》 2017 年第8 期。

⑩ 屈文彬: 《基于突变级数法的高新技术企业成长性研究》, 《科技进步与对策》 2012 年第10 期。