英德滑水山自然保护区实验区人工林改造提升方案设计

卢紫君,何婉晴,叶剑锋

广州沛森园林景观设计有限公司,广东广州510520

英德滑水山自然保护区(以下简称保护区)位于广东省清远市英德市东北部,2000 年经清远市人民政府批准建立,是以水源涵养林、亚热带常绿阔叶林森林生态系统以及国家重点保护和珍稀濒危野生动植物为保护对象的森林生态系统型自然保护区。

近来年,保护区人工林存在人工林林权者与保护区的矛盾突出、森林结构不合理、森林生态功能较低,以及森林生态系统稳定性较差等问题,严重影响了保护区的稳定和发展。根据《广东省森林和陆生野生动物类型自然保护区管理办法》(广东省人民政府令,第233 号令)等相关规定,因地制宜、科学合理地设计实验区人工林改造提升方案,才能妥善化解人工林林权者与保护区之间的矛盾,优化森林结构,提高森林生态系统稳定性,维护生物多样性,以推动保护区走向健康、稳定与持续发展。

1 实验区人工林现状及存在问题

1.1 实验区人工林现状

实验区面积为17878.55hm2,其中林业用地面积为15070.12hm2,占总面积的84.29%;非林业用地面积为2808.43hm2,占总面积的15.71%。在林业用地中,天然林面积为5782.00hm2、人工林面积为8958.63hm2。在人工林中,按权属划分,国有林面积为202.24hm2、集体林面积为8756.39hm2;按森林类别划分,生态公益林面积为1238.29hm2、商品林面积为7720.34hm2;按树种划分,优势树种以桉树、湿地松和杉木为主。

1.2 存在问题

1.2.1 集体林面积大,人工林林权者与保护区的矛盾突出

保护区地跨沙口、望埠、东华和横石水4 个乡镇,涉及社区人口较多,且集体林面积占实验区人工林面积的比例高达97.74%,频繁的人为活动对保护区森林资源管理造成巨大的压力。此外,人工林的采伐和利用一直是林权者的重要诉求[1]。保护区禁止进行林木采伐,导致人工林林权者与保护区的矛盾日益突出。

1.2.2 森林结构不合理,林地质量和森林生态功能等级不高

从森林类别看,商品林与生态公益林的比例为8∶2,与保护区生态公益林比例达100%的要求不符;从树种结构看,以桉树、湿地松和杉木为主,且为纯林,树种结构单一;从林地质量等级看,以Ⅲ级为主,林地质量有待提高;从森林生态功能等级看,以中级为主,达到好的林地仅占0.14%,林地的整体生态功能还有很大的改进空间。

1.2.3 森林生态系统稳定性较差,不利于保护生物多样性

实验区人工林内桉树、杉木和湿地松占比较高,单一纯林导致森林群落结构简单、涵养水源能力降低、森林生态系统稳定性较差,频繁的人为活动对野生动植物的生境也会造成一定的破坏,不利于保护区生物多样性的维护,将导致物种群落多样性降低。

2 实验区人工林改造提升方案设计

2.1 总体思路

根据《广东省森林和陆生野生动物类型自然保护区管理办法》(广东省人民政府令,第233 号令)第十六条和《广东省林业厅关于贯彻实施〈广东省森林和陆生野生动物类型自然保护区管理办法〉的通知》第四点规定,对实验区生态功能较低、妨碍保护区生物多样性、景观协调性和自然生态系统的完整性的人工种植的桉树、杉树和湿地松纯林要因地制宜、科学设计改造提升方案,方案实施期限为5a。改造提升包括更新采伐和更新造林两部分内容,做到当年更新采伐,次年及时对更新采伐后的林地小班进行更新造林。同时,保护区管护机构要与区内人工林林权者签订管护协议,确保只更新采伐一轮,由当地林业主管部门改造提升种植乡土阔叶树种,并纳入生态公益林管理。

2.2 改造提升年度计划

2.2.1 更新采伐

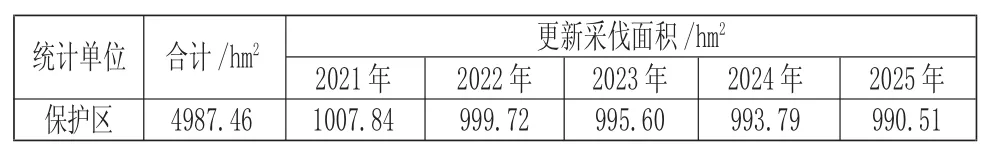

计划于2021 年~2025 年对所有改造提升小班实施更新采伐,更新采伐总面积为4987.46hm2,其中非林业部门管理的小班面积为255.06hm2,采伐后不纳入更新造林范围。更新采伐年度计划详见表1。

表1 更新采伐年度计划Tab.1 Annual Schedule of Regeneration Cutting

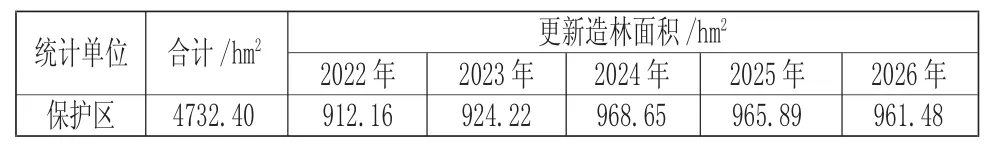

2.2.2 更新造林

计划于2022 年~2026 年对更新采伐后的林地小班实施更新造林,造林总面积为4732.40hm2,不包括非林地上的不需要造林的面积255.06hm2。非林地上的小班更新采伐后由其管理部门自行安排造林,不纳入该次更新造林计划。更新造林年度计划详见表2。

表2 更新造林年度计划Tab.2 Annual Schedule of Reforestation

2.3 生态环境保护措施

2.3.1 单个连片采伐面积控制

根据人工纯林在实验区的分布情况,按年度细化到具体区域和作业小班,设计了1198 个采伐作业小班,共784 个连片采伐区域,严格控制单个连片采伐面积不超过20hm2,能够有效避免更新采伐造成水土流失、森林生态功能丧失等不良生态影响。

2.3.2 护坡设置

水土流失的规模受坡度的影响,坡度越大,在降雨冲击下水土流失的规模就大。因此,对坡度较大的作业小班采取加固防护措施,防止水土流失。

2.3.3 保留木和珍稀保护树种保护

采伐作业要最大限度地保护好保留木,珍稀保护树种的幼树幼苗也应保留,作为种源树实现森林自我更新[2]。因此,采伐时要正确判断树的自然倒向和选择正确的树倒方向,躲开保留木和珍稀保护树种[3]。在作业过程中如发现珍稀保护树种,应在珍稀保护树种分布地周边设置缓冲带进行就地保护,缓冲带的宽度须大于30m。

2.3.4 伐区和林地清理

为有利于环境保护和生物多样性,防止水土流失,伐区清理和林地清理的过程中,严禁火烧炼山和全垦整地。伐区清理时,采伐剩余物如枝桠、梢木、截头等按要求集中归成一定规格小堆或采取平铺法覆盖于土壤的表层[3],用堆腐、散铺等方法恢复森林生态环境;林地清理时,采用环山带状方式清理林地杂草杂灌,带宽为1.5m,将清理完毕的杂灌、杂草堆放于带的下坡位,保留原生的优良乡土阔叶树种。

2.3.5 剩余物拦截

采伐完成以及肥料施放后,部分剩余物可能与雨水一起被排放而影响环境。为防止污染环境,设置排水沟、截水沟和采取其它防护措施,防止采伐剩余物、肥料排入雨水和污水管网,造成雨水和污水管网堵塞。

3 效益分析与评价

3.1 生态效益

实验区人工林改造提升方案实施后,生态功能等级较低的单一人工纯林改造为多树种阔叶混交林,4732.40hm2林地纳入生态公益林管理,使保护区生态公益林总面积达到27421.61hm2,具有显著的生态效益,体现在三个方面:一是生物多样性得到丰富,为野生动物的生存、栖息和繁衍提供了良好条件[4];二是能有效截留降水、涵蓄土壤水分、改良土壤结构、增加土壤孔隙度[5],涵养水源和保持水土的能力明显增强;三是树种结构得到调整,生态功能等级得到提高,森林生态系统稳定性进一步提高。

3.2 社会效益

实验区人工林改造提升方案实施后,有效解决了保护区成立之前所种植人工林的历史遗留问题,妥善化解了人工林林权者与保护区之间的矛盾。改造后的乡土阔叶树纳入生态公益林管理,使人工林林权者收入增加,利于社会,也惠及林权者,且能够使森林资源得到有效保护,对保护区的持续稳定和良性发展具有重要意义[4]。此外,方案实施过程中,在更新采伐、林地清理、整地挖穴、回土放基肥、栽植、抚育管理等阶段需大量临时工人,可为当地居民提供大量劳动就业机会,将促进当地居民增收致富。

3.3 经济效益

实验区人工林改造提升方案实施后,可增加优质阔叶乔木林面积4732.40hm2,在乡土阔叶树种木材储备方面,年平均生长量按4.5m3/hm2计,每年可增加乡土阔叶树种活立木蓄积21295.8m3,经济价值按500 元/m3计,每年可获乡土阔叶树种木材储备效益1064.79 万元。

3.4 综合评价

实验区人工林改造提升方案实施后,能够妥善化解人工林林权者与保护区之间的矛盾,有效解决了历史遗留问题;能够调整树种组成,优化林种结构,提高生态功能等级和森林景观效果,从而提高整个保护区的森林质量,逐渐形成稳定的森林生态系统;能够为野生动物的生存、栖息、繁衍提供了良好条件,维护保护区的生物多样性。综上,实验区人工林改造提升方案具有十分显著的生态效益和社会效益,同时也可获得可观的间接经济效益。

4 保护区人工林发展建议

4.1 核心区和缓冲区人工林的保护方式

该文仅对实验区内人工林进行讨论,而核心区和缓冲区内的人工林,可以采取赎买、长期租赁、置换等方式进行保护[6]。这样,自然生态得到更好的保护,也在一定程度上缓解了保护区与林权者之间的矛盾,实现保护区生态保护与人工林林权者增收致富的双赢。

4.2 合理调整保护区范围及功能分区

对保护区进行全面的调查,开展综合科学考察,评估生物多样性丰富程度,科学合理地调整保护区范围及功能分区[7],将没有保护价值或保护价值较低、人为生产经营活动频繁的人工林调出保护区,切实保障林权者的利益,维护保护区的和谐稳定。