初中数学教师非正式交流研究——基于中国3个地区七年级数学教师的调查分析

曹一鸣,李信巧,郭转娜,张 舒

初中数学教师非正式交流研究——基于中国3个地区七年级数学教师的调查分析

曹一鸣1,李信巧2,郭转娜3,张 舒4

(1.北京师范大学 数学科学学院,北京 100875;2.玉林师范学院,广西 玉林 537000;3.北京育英学校,北京 100072;4.北京师范大学未来教育学院,广东 珠海 519087)

中学数学教师在日常教学活动中的非正式交流对于其专业水平发展有很大的影响.对北京,重庆和沈阳3个地区100名七年级数学教师的初步调查研究发现,数学教师在日常生活中通常会卷入与不同群体的教师的非正式交流合作中,而其中与教研组或备课组教师所产生的非正式交流最多.对数学教师的非正式交流的内容进行进一步探究发现,教师日常交流过程中所涉及到的交流内容多样,其中对于课堂中所发生的师生对话,以及如何更明确地激发学生的数学学习等的讨论居多.对教师非正式交流的对象以及内容的两方面研究能够为进一步理解日常教学中的教师合作以及教师学习提供启示.

非正式交流;教师合作;数学教学;教师学习

1 研究背景

第25届国际数学教学研究会议(ICMI Study 25)于2020年2月3日—7日在葡萄牙里斯本大学召开.会议的主题为“数学教师通过合作工作和学习”(见http://icmistudy25. ie.ulisboa.pt/),会议汇集了来自世界各地的数学教育研究者,从多个角度对当前数学教育领域中教师合作的关注和研究[1].这里基于会议提交论文,对中国中学数学教师的日常交流活动的探究,从非正式合作的角度,揭示教师在教学实践过程中寻求交流对象以及内容的倾向性[1].在此研究基础上,进一步探究初中数学教师非正式交流在日常教学中的模式及其作用.

教师合作是促进教师专业发展,新教师的成长以及教师群体的整体专业化的重要途径[2].从学校层面看,校本教研活动的展开,为教师合作的重要方式之一.通过集体教研、集体备课等活动,能够为教师提供相互交流和学习的平台;从个体层面看,教师之间的合作一定程度上能够促进新教师融入学校文化,也能够进一步优化成熟教师的教学示范效果.已有研究表明,通过有组织的合作活动,教师能够学习专业知识和技能[3].研究者对于教师在学校范围内展开的合作和学习已经展开了相应的研究,其中以“课例研究”(lesson study)为代表.课例研究是最初源于亚洲国家的校本教师合作模式,是一种高度结构化的实践性教师合作形式[4],在中国的教学情境中,主要体现为以学校或地区为单位的一系列教学研讨活动.课例研究的主要形式体现为,结合对于教师教学实况的观察,教师以特定的主题展开关于教学的相关讨论.自介绍到西方国家起,课例研究或教研活动受到了国际教育研究者的广泛关注.研究者认为教师之间以教学实践为基础的交流活动,是促进教师职业发展的重要途径之一.然而,近些年来,研究者也进一步发现,尽管以学校或地区为单位的教学研讨活动能够为教师提供相互学习的机会,但由于参与人数众多等原因,不是所有教师都能够参与讨论.而教师的合作学习也不仅仅局限于在校本研讨活动中.事实上,在日常教学过程中,即使在缺少合作中领导者的情况下,教师仍然能够自发地发起交流并形成合作的模式,进而得到一定程度的学习[5].与校本教研活动类似,日常教学中非正式交流的教研活动,也能够体现出教师结合教学实践而进行的合作,并且一定程度上能够更真切地反应教师在教学实践中的需求.文章中,教师非正式交流指的是由教师个人发起的教师之间的互动行为和对话,区分于正式的、有组织的教师集体活动.

2 教师非正式交流的对象和内容研究

从教师个体层面而言,教师可能会更倾向于在日常教学中与其他教师交流.非正式的交流通常表现为教师主动发起,并且与教学实践紧密联系.事实上,教师对非正式交流的青睐也得益于其非模式化的自由性.Hargreaves提出,在情感体验上,教师们重视同事之间所给予的个人帮助和支持[6].

非正式交流活动的对象是不固定的,因此教师原则上可以与任何人发起非正式的关于教学的交流活动.在学校中,其交流对象包括但不限于校长、组长,或其他与教学相关的人员.在教师交流活动中,教师可能来源于不同的角色位置,而同一教师也可能会扮演不同的角色[7].如Widjaja和Vale的研究指出,教师在同一情境中需要同时承担专业教师和课程组织者的双重身份,因此教师需要通过不同的交流模式与其他教学人员产生相应的互动行为以完成其角色的转化[8].

除此之外,一些研究者以探究非正式交流的作用为目标,着眼于非正式交流的内容.Penuel等提出教师之间的交流活动能够促进教师之间交换资源和实践中的专业知识.他们提出教师之间的交流活动是教学实践发生改变的积极预测因素.而比起只参与有组织的专业发展活动的教师而言,积极参与非正式的交流活动的教师,一定程度上能够更有效地调整教学实践,以促进教学效果的优化[9].而对教师非正式交流的进一步研究也发现,在教学实践中,教师能够形成一定的本土交流模式,即教师会应用特定的日常语言、术语以及方式形成特定的交流氛围和模式[4],这说明非正式交流能够为教师提供一种更情境化的合作语言,并为教师之间建立更深层次的合作关系提供情境基础.

尽管已有研究逐渐强调教师非正式的交流对于教师专业发展的重要性,具体到教师如何进行非正式的交流合作,也就是,教师如何发起非正式交流,以及从教师的角度,他们如何看待非正式交流在教学中的作用,仍亟待进一步厘清.因此,研究者首先从探究中国数学教师非正式交流的模式出发,以期为相关研究提供进一步探究数学教师非正式交流的基础.

为理解中国数学教师在日常教学过程中非正式交流的模式,从非正式交流的对象和内容出发,提出两个研究问题:

(1)中国数学教师在与教学相关的非正式交流中的交流对象是谁?

(2)教师非正式交流包括哪些?对于不同的内容教师是否存在将其作为非正式交流内容的倾向性?

基于以上研究问题,设计了结合问卷调查和案例分析的整体研究框架.

3 研究过程

研究的主要数据来源于教育部“十一五”重点课题:数学课程改革的理念与教学示范一致性研究(GOA107015)以及由美国国家科学基金会(National Science Foundation)资金支持的中美合作课题中美合作项目MIST-China(Middle-school Mathematics and the Institutional Setting of Teaching)课题:中美区域和学校层面对高质量数学教学支持的比较研究(Cross-National Comparison of School and District Supports for High-Quality Mathematics Instruction in the U.S. and China)(DRL-1321828).来自于北京、重庆和沈阳3个地区各7所学校的七年级数学教师参与研究.

为初步探究数学教师非正式交流的对象和内容,对3个地区共21所学校进行问卷调查,每个地区选择7个学校作为样本学校,分别选择2所优质学校,3所中等学校,以及2所普通学校.选择所有被研究学校的共计100名7年级数学教师作为研究对象,发放调查问卷.该调查问卷的内容分为两个部分,第一部分针对教师非正式交流的对象进行提问,第二部分则聚焦于非正式交流的内容.教师自行完成问卷后,研究者将问卷收回.对调查问卷的分析根据第一部分和第二部分内容进行分别整理.

非正式交流对象问卷设计:在发放的调查问卷中,根据研究者初期的研究经验以及此前的文献基础,为进一步确定教师的非正式交流群体,研究者初步将交流对象明确为5类:朋友、教研组或备课组组长、数学教学组的同事、办公室的“邻居”、自己的“师傅”.教师可从以上5类群体中选择自身的非正式交流对象(可多选),如上述群体无法满足描述其非正式交流对象的需求,也可提供其他交流对象.

非正式交流对象的问卷数据:针对非正式交流的对象,经过初步筛选获得共73份有效问卷.在全部有效问卷中,发放到沈阳地区的调查问卷为45份,其中有效问卷为28份;发放到重庆地区的调查问卷为26份,其中有效问卷为22份;发放到北京地区的29份调查问卷中,有效问卷为23份.

非正式交流内容问卷设计:在问卷调查的同时,选取了9位老师进行案例研究,相关研究结果在Cao等人[7]的研究中具体阐述,这里只报告调查问卷部分的研究结果.表1给出了调查问卷中所包含的13个与教学相关的话题内容.教师非正式交流的内容项目是以案例研究中教师访谈以及相关的文本资料和观察笔记为主,同时参考了课题组中美国项目团队基于学校中的社会网络开发的交流内容表目进行了完善和补充,以期尽可能囊括教师非正式交流所涉及到的讨论内容[10].

表1 教师非正式交流内容项目

除了对非正式交流对象的调查进行整理外,对非正式交流内容所收集的问卷进行另外整理.非正式交流内容的数据收集:在发放的调查问卷中,经过初步筛选,共获得68份有效问卷,可用于进一步分析教师非正式交流的内容情况.在全部有效问卷中,发放到沈阳地区的问卷为45份,其中有效问卷27份;发放到重庆地区的问卷26份,其中有效问卷为22份;发放到北京地区的问卷为29份,其中有效问卷为19份.

统计调查问卷中教师对于各个选项的选择频次,通过对数据的多种描述性统计分析,刻画教师对于非正式交流对象的选择倾向,以及非正式交流中所讨论的内容的频次分布.对3个地区教师的选择进行分别统计,进一步比较分析教师非正式交流的地区特征.

4 数据分析和讨论

4.1 教师非正式交流的对象分析

4.1.1 3个地区七年级数学教师非正式交流的对象选择

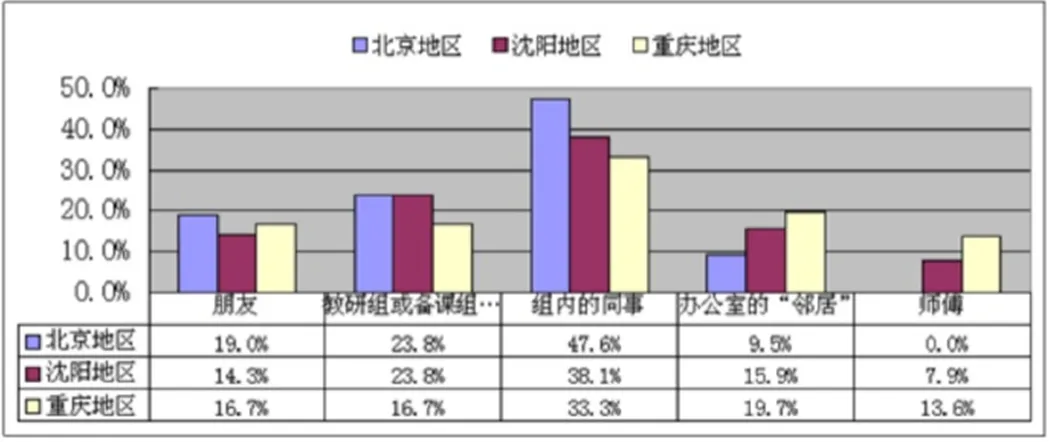

对北京地区、沈阳地区和重庆地区的七年级教师关于非正式交流的对象的选择情况进行统计,如图1.

图1 3个地区教师非正式交流对象选择情况

由于不同地区参与研究的教师数量不同,因此进一步对所得数据进行整理.针对各个地区非正式交流的群体特点,计算每个地区中,选择某一类别的教师人数占所有参与教师的比例.如:北京地区选择朋友类别的人数,占北京地区有效问卷的总人数的比例,为8/23,即34.8%.因此可得各个地区教师对各个类别的选择比例,如图2.

图2 教师对于各类别选择比例汇总

对3个地区中教师所选择的类别平均数进行计算,可得北京、沈阳、重庆3个地区教师在调查问卷中选择的非正式交流对象的类别平均数分别为1.83、2.25、3.00,也就是说参与研究的重庆地区的教师所选择的交流对象的类别平均数多于其他两个地区的教师.因此,进一步比较各个地区,教师与各类别群体发生非正式交流的比例.统计教师选择某一类关系的次数占教师非正式交流对象选择的全体中的比例.如:北京地区教师选择朋友的次数,占北京地区的教师选择所有选项的次数的比例为8/42,即19.0%.各个地区教师在各个类别的选择比例,如图3.

4.1.2 3个地区七年级数学教师非正式交流对象比较分析

对照两种比例,对3个地区的教师非正式交流的对象进行比较分析.首先从两个统计图(图2、图3)中可判断,3个地区的七年级数学教师在教学相关的非正式交流的对象选择中,“数学教学组的同事”的选择所占比例均最高,均比其他4类的比例高.从图2可知,北京地区和沈阳地区均有超过80%的参与研究的教师选择了“同事”类,而重庆地区,所有教师都选择了“同事”类.而从图3中可知,在教师所有选择的交流对象次数中,北京地区教师所选择的“同事”类别为47.6%,而重庆地区该类别的比例为33.3%.该比例一定程度上暗示“同事”对北京地区教师的非正式交流影响较大.

图3 各类别被选择比例汇总

对“教研组或备课组组长”类别的选择,3个地区的教师体现出较强的一致性,从图2可知,3个地区均有50%左右的教师选择该类别.从图3中可知,在教师所做的所有选择中,北京地区和沈阳地区教师对“组长”类别所选择的比例高于重庆地区.北京地区和沈阳地区的教师所选择的比例中,“组长”类别所占的比例仅次于“同事”类别.然而重庆地区“组长”类别的选择比例次于“同事”和“邻居”两个类别.

教师在非正式交流中选择“师傅”为交流对象的比例在3个地区中均较低.而3个地区对“师傅”类别的选择比例差距也较为明显,参与研究的北京地区教师选择“师傅”为非正式交流对象的比例为0.0%.而其他两个地区教师选择“师傅”为非正式交流对象的比例也较低.

除此之外,3个地区教师对于“办公室的邻居”类别的选择占所有选择的比例分别为9.5%、15.9%和19.7%.北京地区、沈阳地区以及重庆地区分别有4位、10位以及13位教师选择该类别.

类似地,教师对于“朋友”类别的选择占所有选择的比例分别为19.0%、14.3%和16.7%.3个地区选择该类别的老师分别为8位、9位和11位.比较3个地区教师的选择可初步推断,北京地区的教师对选择“朋友”类的青睐程度,大于“邻居”类.由于“朋友”类所涉及的社交关系网络一定程度上较之“邻居”类更广泛.因此,北京地区教师非正式交流的对象的人际网络或倾向于更广泛.进一步说,非正式交流的对象对一些数学老师来说,不仅仅局限于学校范围内的同事、教研组组长等,也可能会扩展到其他人际关系网络中.

4.2 教师非正式交流的内容分析

4.2.1 3个地区七年级数学教师非正式交流内容选择情况

根据收集数据,初步统计了3个地区教师对于13个选项的整体选择情况.将其结果初步统计如表2所示.

表2 教师非正式交流内容选择情况统计

初步统计数据可看出,北京地区的人均选项个数明显高于沈阳和重庆地区.此时,对数据的进一步比较能够较好地反映地区之间的差异.计算各地区中选择某选项的人数占该地区参与研究的教师人数的比例.如北京地区选择a选项的次数为12次,则选择a选项的比例为12/19,为63%.对3个地区13个选项的选择情况进行统计,可得图4.

图4 各地区内容选项比例

根据各选项的选择比例,将各地区所有选项比例从低到高进行排列,可得表3.

表3 各地区各选项选择比例排列情况

初步比较可得,北京地区、沈阳地区以及重庆地区教师对各个内容选项的选择范围分别为21%~89%、26%~63%和0%~82%.与重庆地区相比,北京地区和沈阳地区的教师对13个选项的选择情况浮动较为稳定.而重庆地区对各个选项的选择比例变化较大.其中k选项(在一堂课后分享学生是否落实教学内容)未被24位教师选择.d选项(讨论为什么一些学生没有按预期计划完成学习任务,以便准备将来的课程)的选择比例仅为18%.北京地区的教师在13个选项中d选项(讨论为什么一些学生没有按预期计划完成学习任务,以便准备将来的课程)的比例占21%,比起其它方面而言比例也相对较低.h(研讨在课上的小组或集体讨论时,如何处理【使用】学生提出的观点【学生的解题过程,解题方法等】)和k选项(在一堂课后分享学生是否落实教学内容)的比例也相对较低,均为37%.沈阳地区教师对各个选项的选择比例相对均匀.

进一步比较各选项的比例排名顺序,在选择比例较低的前5项中,k、c、d、h选项均出现在3个地区的教师选择中,具有一定的一致性.也就是说,这4项内容在教师非正式交流中涉及较少.在选择比例较高的5项中,b选项相对稳定地出现在其中,在3个地区教师群体中完全一致.e选项被重庆和沈阳教师选择的次数稳居第一.l选项也被北京和重庆地区的教师选为次数相对较多的选项,而i选项在被北京和重庆教师选为次数相对较多的选项.根据以上比较,可初步得出教师非正式交流所涉及的内容划分为3个层次:c、d、h、k为较少涉及内,b、e、i、l为较多涉及内容,其它内容比例居中.

4.2.2 非正式交流所涉及内容倾向与教学前准备工作相关

通过对非正式交流内容的选择分析,可初步判断被研究对象群体对于各个类别选项的倾向性.从各选项比例大小总体排名情况来看,被选择的次数居多的选项相对稳定在b、e、i、l选项中,而被选择次数较少的选项一致分布于h、c、d、k选项.

进一步分析各个选项所涉及的交流内容,可知h、c、d、k选项主要包含学生解题的多种方式和学生没有按期完成学习任务的原因分析,如何在教学中处理学生提出的观点以及课后分享是否能够落实教学内容.此类内容通常与教学相关,并且通常发生在教师完成教学任务后,为教师对教学过程中自身教学实践的反思内容.而b、e、i、l选项主要包含关于教学内容选择、教学进度,以及教学资料分析和教学活动设计.此类内容通常为教学实施之前教师需完成的内容,因此,相关非正式交流也多发生于实施教学之前.事实上,教师对于此类内容的非正式交流相对较多,可能与校本教研和备课组相关的正式交流活动相关.关于此类内容的非正式讨论,一定程度上补充了备课组或教研组在正式教师交流活动中的内容.教师在此类选项中的倾向性,从另一个侧面反映出正式交流活动中,教师可能无法充分参与讨论或理解教学设计相关的内容.除此之外,其它选项所涉及的内容主要包括教师之间对于数学解题方法的交流,学生学习情况的例子,分析学生的作业情况等以及讨论教学中的使用材料.此类内容所涉及到的内容相对广泛,包括与课堂教学相关的内容、教学资源相关的内容和数学学习内容,因此教师的选择也呈现出一定的差异性.

4.3 教师非正式交流的地区特征

通过以沈阳、重庆和北京3个地区的七年级教师为研究对象,对数学教师非正式交流的对象和内容进行调查分析探讨了教师非正式交流在教学实践中的模式.

数学教师的非正式交流倾向与同学科的对象发生,与正式的交流活动(教研组或备课组)相互交织.北京地区教师的选择中,“组内同事”所占比例最多(47.6%);而“组长”类选择次之(23.8%);“朋友”类关系选择比例也相对较大(19%);“邻居”类选择比例较少(9.5%);而没有教师“师傅”类(0%).研究中所涉及的北京地区教师在选择非正式交流对象时,并不局限于学校范围内,同时其目的性和学科性体现也较强.而有趣的是,无一教师选择“师傅”为其非正式交流的对象.对参与研究的沈阳地区教师而言,选择“组内同事”类比例为38.1%;“组长”类比例为23.8%;“邻居”类比例为15.9%;“朋友”类比例为14.3%;“师傅”类为7.9%.同样,“组内同事”以及“组长”所代表的同一学科性再次得到体现,而沈阳地区的教师对于学校范围内的非正式交流的倾向性则相对明显.重庆地区教师的选择比例如下:“组内同事”比例为33.3%;“邻居”类比例为19.7%;“组长”或“朋友”均为16.7%;“师傅”类为13.6%.除了“组内同事”的主导型对象地位外,重庆地区教师选择的办公室邻居类也占据了较大比例.

数学教师的非正式交流内容主要体现出集中于教学前或教学准备工作而与教学反思相关的内容较少的特点.教师对非正式交流项目内容的选择反馈分析进一步说明了教师在非正式交流中所涉及的内容倾向.教师对非正式交流内容的选择,主要集中于教学前的准备工作,对教学后的反思活动等的涉及相对较少.事实上,这也从另一个侧面体现出学校中正式的教师交流活动,即教研组、备课组等对教师非正式交流的影响.事实上,对部分教师的进一步访谈发现,教师认可非正式交流对于其教学行为的影响,认为非正式的交流活动是贯穿整个教学过程的,其发起时间和时机并不固定.而教师如何看待非正式交流以及教师是否能进行非正式交流活动与多种因素有关,例如学校教研文化等[7].

5 结论与启示

以中国3个地区七年级数学老师为样本,初步调查了教师的非正式交流情况.对教师非正式交流的探究从教师非正式交流的对象和内容两方面着手,研究发现教师选择非正式交流的对象通常体现出与学科教学相关的对象为主,与正式交流活动相辅相成的特点;不同地区教师在选择交流对象时的倾向性或存在一定的差异,学科一致性以及与交流对象的空间距离成为当前影响教师非正式交流对象选择的因素;目前教师对于非正式交流的内容的选择也倾向于教学前,与教学设计相关,而教学后,与教学实践反思相关的非正式交流内容相对较少.

结合当前教育领域中对教师非正式交流的研究现状,从以下几个方面对教师非正式交流的研究提出相关启示.

第一,教师非正式交流是有意义的教师合作形式,其意义不仅体现为教师群体自发的提出与教学相关的问题,也体现出学校的教研文化的形成以及对教师的影响.促进教师发起与教学相关的问题,能够在一定程度上帮助教师完善教学过程,激励教师对教学实践的反思.

而对教师非正式交流的内容研究,进一步引发了研究者对于教师非正式交流的思考和提问.如:关于教师非正式交流所涉及的13项内容项目中,是否存在特定的某些项目,是教师之间只有在非正式交流时才讨论的内容?换句话说,教师群体中的非正式交流对教师的专业知识和能力成长之间是否存在稳定的促进机制.对于该类研究的理解,能够为如何促进或改善教师的非正式交流活动提供重要的经验和参考.研究界对非正式交流的研究仍然亟需补充和发展.

第二,对教师非正式交流的研究,也进一步凸显了教师群体文化的重要性,以及学校教研文化对于教师群体个体的塑造性[11].从教师选择的非正式交流对象来看,教师对于教研组组长以及备课组组长的选择体现出教研组组长和备课组组长在促进教师交流活动中的重要角色.正如已有研究所讨论的[8,10],组长在交流活动中不仅是经验丰富的教师,更是课程的组织和计划者.在另外的研究中[7,12],教师反馈了中国的教研情境中,组长在非正式交流活动中所扮演的双重角色,其不仅仅为教师提供与教学相关的指导,更是联系教师与教研中心或教研组,大学教研机构等的重要桥梁.而教师对于组内同事的选择,也呼应了此前研究者探讨的关于教师群体中可能存在的本土话语交流机制的相关研究[4].而对中国数学教师的本土话语系统的研究仍然相对匮乏.

第三,以3个地区的七年级数学教师为研究样本,样本量仍然有限,且这里以教师为视角的报告数据为分析数据,因此对于教师非正式交流的研究也存在一定的局限性.从研究设计和研究方法完善的角度来看[13],由于教师之间的非正式交流通常发生在非正式场合,且仅以交流主体为主要参与者,因此在进一步研究过程中,需要开发新的研究工具,改进研究方法,以期尽可能捕捉社会情境中教师非正式交流的现况和特征,为理解非正式交流的过程提供更多的研究和信息.

第四,非正式交流区别于正式的教师交流的一个重要特点就是其灵活性与及时性.除了教师在学校内随时随地能够与校内其他人员进行非正式交流外,事实上,从教师职业生涯的视角来看数学教育的专业发展[14],教师的合作学习、交流方式也发生了很大的变化.便利的互联网环境也进一步为教师的非正式交流创造了条件.在2020年新冠疫情期间中国各地中小学都进行了网络教学,教学与评价的方式也发生了变化[15].而在此期间,教师也能够通过互联网进行更多的非正式交流以解决网络教学过程中的问题和挑战.从不同渠道,如互联网交流平台,进一步探究教师非正式交流的机制和作用也是未来关于教师非正式交流的关注方向.

[1] CAO Y, GUO Z, ZHANG S. An investigation of Chinese mathematics teachers’ informal interactions and collaboration in middle schools [C] // BORKO H, POTARI D. PreProceedings of the International Commission on Mathematics Instruction Study 25 Conference (ICMI Study 25). Lisbon: University of Lisbon, 2020: 444-452.

[2] BORKO H. Professional development and teacher learning: Mapping the terrain [J]. Educational Researcher, 2004, 33 (8): 3-15.

[3] BELL C A, WILSON S M, HIGGINS T, et al. Measuring the effects of professional development on teacher knowledge: The case of developing mathematical ideas [J]. Journal for Research in Mathematics Education, 2010, 41 (5): 479-512.

[4] CHEN X, YANG F. Chinese teachers’ reconstruction of the curriculum reform through lesson study [J]. International Journal for Lesson and Learning Studies, 2013, 2 (3): 218-236.

[5] JÜTTE H, LÜKEN M. Co-teaching mathematics in an inclusive classroom: Challenges for collaboration of a primary and a special education teacher [M] // BORKO H, POTARI D. Teachers of mathematics working and learning in collaborative groups. Berlin: International Mathematical Union, 2020: 476-483.

[6] HARGREAVES A. The emotional geographies of teachers’ relations with colleagues [J]. International Journal of Educational Research, 2001, 35 (5): 503-527.

[7] ADLER J, ALSHWAIKH J. A case of lesson study in South Africa [M] // HUANG R, TAKAHASHI A, de PONTE J. Theory and practices of lesson study in mathematics: An international perspective. New York: Springer, 2019: 317-342.

[8] WIDJAJA W, VALE C. Negotiating dual roles in teacher collaboration through lesson study: Lead teachers’ perspective [C] // BORKO H, POTARI D. PreProceedings of the International Commission on Mathematics Instruction Study 25 Conference (ICMI Study 25). Lisbon: University of Lisbon, 2020: 556-563.

[9] PENUEL W R, RIEL M, KRAUSE A E, et al. Analyzing teachers’ professional interactions in a school as social capital: A social network approach [J]. Teachers College Record, 2009, 111 (1): 124-163.

[10] 赵文君,莫雅慈,曹一鸣.初中数学教师新课程实施情况及影响因素研究——以成都市龙泉驿区导学讲评式教学为例[J].数学教育学报,2019,28(6):21-26.

[11] 吴立宝,栗肖飞.中小学校本教研的困境、成因与突破路径[J].课程·教材·教法,2019,39(6):125-130.

[12] 曹一鸣,王振平.基于学生数学关键能力发展的教学改进研究[J].教育科学研究,2018(3):61-65.

[13] 顾泠沅,杨玉东.关注数学教育研究的方法论基础——以一项教师教育的行动研究为例[J].数学教育学报,2004,13(4):1-4.

[14] 刘桂宏,饶从满.职业生涯视角下初中数学教师PCK发展趋势及特征[J].数学教育学报,2020,29(5):58-63.

[15] 吴立宝,曹雅楠,曹一鸣.人工智能赋能课堂教学评价改革与技术实现的框架构建[J].中国电化教育,2021(5):94-101.

Mathematics Teachers’ Informal Interactions——An Investigation of Mathematics Teachers in Three Districts in China

CAO Yi-ming1, LI Xin-qiao2, GUO Zhuan-na3, ZHANG Shu4

(1. School of Mathematical Sciences, Beijing Normal University, Beijing 100875, China;2. Yulin Normal University, Guangxi Yulin 537000, China;3. Beijing Yuying School, Beijing 100072, China;4. College of Education for the Future, Beijing Normal University at Zhuhai, Guangdong Zhuhai 519087, China)

This research aims to explore the impact of informal interaction among middle school mathematics teachers in daily teaching practice on the development of their professional level. Preliminary investigation found that mathematics teachers are usually involved in informal interactions with teachers of different groups in their daily practice. Among them, informal interactions with teachers in the teaching and research group or lesson preparation group are the most common. Further exploration of the content of informal interactions with mathematics teachers reveals that various content is involved in teachers’ daily interactions. Discussion about conversations between students and teachers during the lesson and discussion about how to stimulate students’ mathematics learning are the most frequent topics. These two aspects of the research on the object and content of teachers’ informal interactions can provide implications for further understanding of teacher collaboration and teacher learning in daily teaching.

informal interaction; teacher collaboration; mathematics teaching; teacher learning

G40-03

A

1004-9894(2021)03-0012-06

曹一鸣,李信巧,郭转娜,等.初中数学教师非正式交流研究——基于中国3个地区七年级数学教师的调查分析[J].数学教育学报,2021,30(3):12-17.

2021-05-06

全国教育科学“十三五”规划2018年度国家一般课题——中学生合作问题解决中认知互动与社会互动及其关系的实证研究(BHA 180157)

曹一鸣(1964—),男,江苏南通人,教授,博士生导师,义务教育数学课程标准修订组组长,主要从事数学课程与教学研究.李信巧为本文通讯作者.

[责任编校:周学智、陈汉君]