成渝地区双城经济圈协同治理的结构特征与演进逻辑

单学鹏 罗哲

摘要:成渝地区双城经济圈协同治理是助力成渝地区高质量发展的重要契机。实现成渝地区双城经济圈治理行动的有效整合、治理资源互动和政策学习是推进区域协同治理的关键所在。为了探寻成渝地区双城经济圈协同治理的逻辑理路,并为中国区域协同治理提供成渝经验,文章以成渝地区双城经济圈351份府际协同治理政策文本为研究蓝本,应用制度性集体行动理论框架的网络分析视角对其进行内容编码分析。以个体网络分析与整体网络分析为研究着眼点,引入强弱连带的概念对成渝地区双城经济圈的协同治理进程进行透视。研究结果表明成渝地区双城经济圈协同治理网络经历了由有限共享型网络向双核领导型网络嬗变的发展历程,成渝双城的首位作用逐渐显著;成渝地区内部协同治理次级系统基本形成,推动了整体制度性集体行动的协调和整合;行政隔离和区域隔离是影响成渝地区双城经济圈协同治理的主要障碍,亟待上级政府牵头开展协调,以功能为主导推进协同治理进程。未来成渝地区双城经济圈协同治理需要从协同机制创设、空间布局优化和政策协同衔接等方向著力,共同打造成渝地区双城经济圈协同治理的新格局。

关键词:成渝地区双城经济圈;协同治理;政策网络;区域协作;制度性集体行动

中图分类号:F127;F0615 文献标志码:A 文章编号:10085831(2021)02005512

一、问题的提出

十九届四中全会对国家治理进行了重要的部署,协同是国家治理体系和治理能力现代化的价值诉求。构建职责明确、依法行政的政府治理体系,需要多种政策协同发力[1]。协同治理是当前国家治理体系和治理能力现代化建设中的重要一环,具有协调各方的重要作用。区域协同治理既是国家治理体系和治理能力现代化的必由之路,更是解决跨域公共问题并推进区域一体化进程的重要举措。

在中国区域发展的历程中,成渝地区作为西南地区的增长极,始终具有举足轻重的地位。2011年,国务院批复、国家发改委印发的《成渝经济区区域规划》奠定了成渝经济区发展的主基调;而在2016年,国家发改委和住建部联合印发的《成渝城市群发展规划》,则为成渝城市群高质量发展指明了方向;2020年10月16日中共中央政治局召开会议,审议了《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》,更加精准地理清了成渝地区双城经济圈协同发展的现实要求。从经济区、城市群再到双城经济圈,成渝地区双城经济圈的提速发展,不仅体现了党中央对成渝地区的关心和重视,更体现了建设具有全国影响力的“一极两中心两地”期许,以及高质量发展的要求。

自2011年成渝经济区初创至今,成渝地区双城经济圈已初具雏形。通过对成渝地区双城经济圈协同治理的回溯把握其发展脉络,探究西南内陆地区区域协同治理发展演进的内在逻辑,不仅能够为破除区域协同治理领域的缺陷提供理论启示,更能够为推动区域高质量发展进而促进国家整体高质量发展提供经验借鉴。本文拟解决的问题在于:自2011年成渝经济区上升为国家战略以来,成渝地区双城经济圈协同治理遵循着何种演进逻辑?成渝地区双城经济圈的协同治理结构以及未来内陆地区协同治理应当如何提升治理效能?为解决上述问题,本文以2011—2020年上半年的成渝地区双城经济圈协同治理的政策文本和府际协议为研究对象,应用社会网络分析方法,通过对成渝地区双城经济圈协同治理的整体和个体网络进行梳理分析,以把握整体演进逻辑和变迁路径。

二、研究回顾与分析框架

(一)国内外研究进展

协同治理应用于多学科的发展领域,其内涵来源和结果应用分散于政治学、经济学以及公共管理学等多个学科范畴。相较于传统治理形式,协同治理更加关注于行动方式、主体互动以及目标的协作同调。区域协同治理作为协同治理的重要命题之一,是基于共同的治理愿景,多元且关系对等的主体通过理解和信任建立共识,旨在制定或实施区域公共政策或管理区域公共项目的一种治理安排。区域协同治理议题的出现,直接原因是跨域公共事务的治理,而根本原因则是由于资源稀缺性而造成的组织互赖。源于资源的稀缺性、组织互赖性、公共问题的跨域性、城市化进程和城市群建设、区域发展疑难问题和治理能力的提升,区域协同治理势在必行[2]。公共问题的外溢性和复杂性与传统属地管理体制之间的矛盾进一步催生了区域公共事务的治理协同[3]。可以说,区域协同治理是具有问题导向和目标导向的重要治理形式。

国外学者对区域协同治理的研究起步较早,对区域协同治理的核心要件进行了整合式研究。在区域协同治理动机研究上,Scott和Thomas指出当公共管理者无法采取与政策问题的地理范围相称的单方面行动时,区域协同治理更有可能实现[4]。大气污染问题、水污染问题等一系列生态治理问题和公共卫生问题等一系列可能造成规模不经济、具有正负外部性和涉及公共池塘资源的公共事务是当前区域协同治理研究关注的主要议题[5]。在路径设计方面,Feiock等人主张根据议题的复杂性和权力的自主性选择恰当的机制以解决制度性集体行动困境[6-7]。Emerson等则构建了一个综合框架对不同规模、政策领域和复杂程度的区域协同治理案例进行分析和评估[8]。国外学者针对特定议题、行动者、关系结构以及作用机理进行了较为前沿的研究,形成了较为完善的区域协同治理理论体系和分析逻辑。

国内学者立足于主要跨省域城市群研究场域,对区域协同治理的具体事务以及区域协同治理的机制机理展开了相应的研究[9-11]。研究呈现出两种具有关联性的取向:在区域协同治理的价值建构层面,主要学者从中国区域协同治理情境出发,将区域协同治理的主流理论转译和应用到中国情境,探讨中国区域协同治理的机制创设以及路径选择。资产专用性、绩效可测量性、区域的横向与纵向协调、个体的异质性以及议题的复杂性共同催生了区域协同治理的广泛参与[12-13]。在具体公共事务的区域协同治理研究层面,国内学者从部分公共事务的外部性出发,基于区域协作对碎片化行政事务的整合与协作推进公共事务的区域协同治理,以期达到非协同治理所不能达到的功效。在这方面的研究着眼于如何利用区域协同治理的功能解决属地治理模式的瓶颈,调动各方治理主体的积极性,重构区域协同组织,共同实现利益输入和输出的区域平衡。在对成渝地区的相关研究当中,成渝经济区和成渝城市群作为川渝地区经济发展的重要概念和规划,主要学者对其空间格局、产业结构和生态环境等一系列议题进行了研究和回顾[14-16]。

遵循当前我国区域协同治理范围不断扩大、合作层级越来越深入、合作领域更加多元、制度化水平逐步提高的发展取向,推动区域协同治理效能提升逐渐成为当前研究的重要着眼点。目前我国区域协同治理研究场域集中于省域或市域的横向协同,纵向的协同关系研究相对较少,更缺乏横向府际关系以及纵向上下级政府间协同关系的统合性研究。区域公共事务的复杂性和外溢性要求地方政府在多层次多领域实现合作,已有研究领域的协同治理经验未必能完全辐射区域协同治理结构系统。目前主要学者针对成渝地区协同治理研究已有一定的探索,但仍需进一步拓展研究的深度和广度[17]。

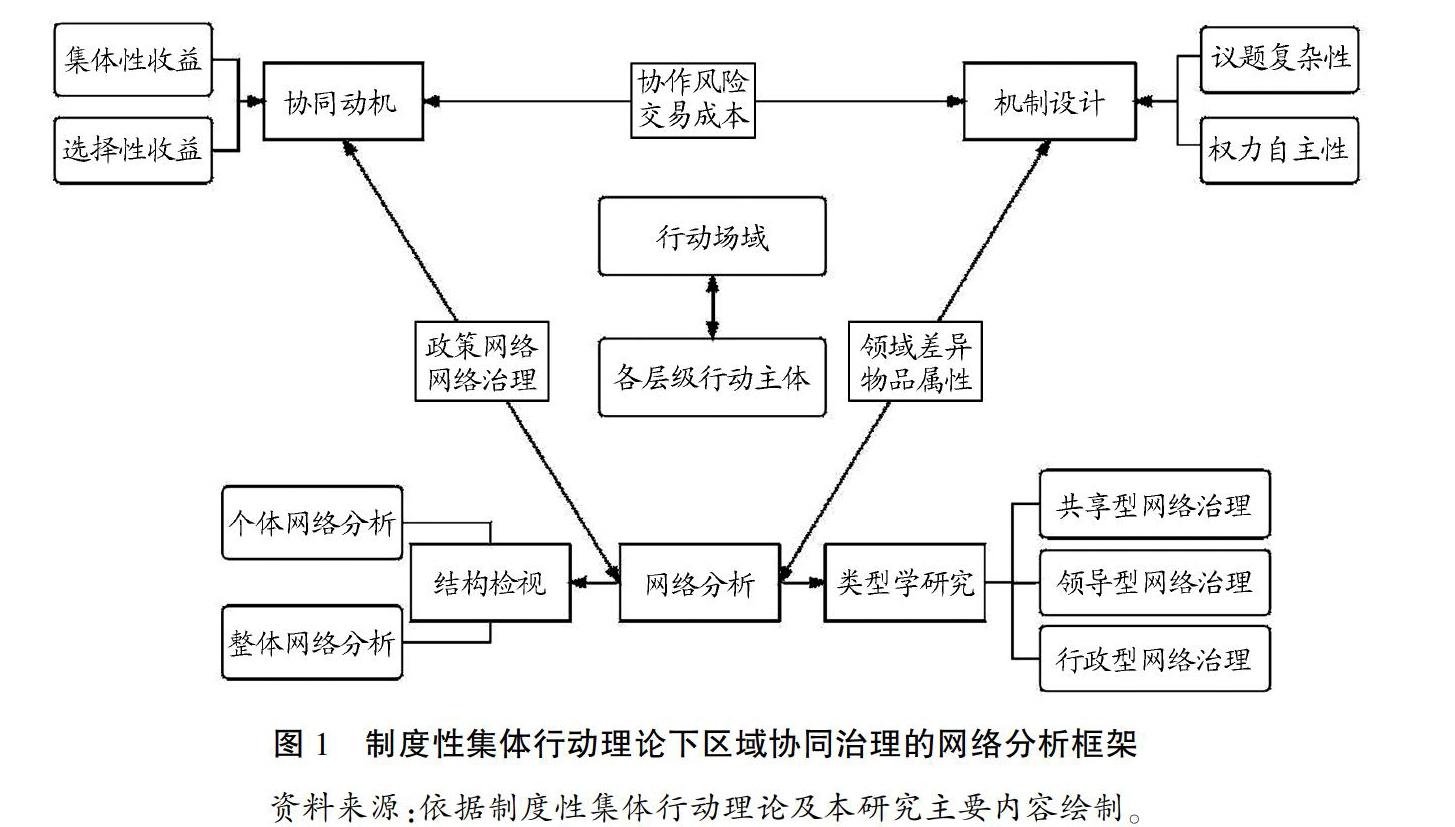

(二)分析框架

制度性集体行动理论(Institutional Collective Action)基于区域治理中遇到的集体行动困境,解释了地方政府府际协同的机理和结构[18]。本研究试图应用制度性集体行动框架中的网络结构分析维度,对成渝地区双城经济圈的协同治理结构与形态进行描述和解释,进而探讨成渝地区双城经济圈区域协同治理的结构特征和演进逻辑,具体分析框架见图1。

ICA框架为府际合作行为的选择和动机提供了解释模型。在集体性收益和选择性收益的驱动下各层级行动主体开展了合作与非合作行为,并将其应用到相应的领域并建设与之相匹配的机制。已有对区域协同治理的观察主要集中于行为与应用,其自身的作用机理和宏观结构透视存在着一定的“黑箱化”。该框架的含义是地方政府制度性集体行动是复合元素综合作用的结果:微观动机影响其作用机理、塑造宏观结构,最终应用到具体的公共领域;制度性集体行动的作用机理和宏观结构既互相影响同时也受制于公共事物的属性以及现实应用领域的异质性;制度性集体行动的现实应用既是结果,同样反过来塑造行为动机和结构布局。

区域协同治理的政策网络结构和网络治理模式选择是降低协作风险、减少交易成本的关键所在。网络结构的差异既是面对议题复杂性和权力自主性的不同治理安排体现,也将会对协同治理的具体行为带来影响。制度性集体行动的网络分析框架对宏观结构的透视包括两个层面的理路:一是宏观结构的特征分析。当一对或多对关系在一个或多个领域范围内产生合作,就将形成网络关系并最终塑造网络结构。通过对宏观网络的规模、密度、位置、路径等整体网络和个体网络结构进行检视,研判网络可能存在的交易成本和协作风险,进而判断网络的效率高低。二是宏观结构的类型学研究。Provan和Kenis提出的共享型网络治理、领导型网络治理和行政型网络治理三种结构类型,展示了网络治理的三种结构形态[19]。共享型网络治理结构强调成员之间的多边关系与依赖性;领导型网络具有一个核心中介,其他成员通过与其产生联系组成网络;行政型网络则依赖于外部节点的资源配置和信息供给。

制度性集体行动的网络分析观点将政策网络和网络治理理论嵌入自身的框架当中,对于解释地方政府合作的宏观结构以及通过结构剖析探索制度性集体行动的其他环节提供了有益的借鉴。通过对区域协同治理网络结构的回顾和透视,不仅能够描绘区域协同治理的演进理路和当前情态,更能够通过网络分析回溯区域府际合作机理。因此,笔者选用了西南地区成渝地区双城经济圈的区域协同治理府际协议和政策文本进行分析和透视,拟为国内区域协同治理提供西南内陆经验;然后,采用制度性集体行动的网络分析框架,对成渝地区双城经济圈协同治理演进状态进行分析。

三、研究设计

(一)样本选取与数据来源

本研究选取了2011—2020年6月期间涉及“成渝经济区”“成渝城市群”和“成渝地区双城经济圈”的不同层级的政策文本和府际协议共计351份。研究样本主要来自北大法宝数据库、成渝地区双城经济圈主要城市、重庆所有区县以及四川省的官方网站。为了保证研究样本的完整性和全面性,针对不同来源的政策文本进行交叉核对和去重。同时为了保证研究文本与成渝地区双城经济圈协同治理的主题相契合,依照以下原则进行筛选:一是相关性原则。即文件的整体或部分内容对“成渝经济区”“成渝城市群”或“成渝地区双城经济圈”的协同治理活动进行了具体的安排。二是规范性原则。政策的来源规范,需要是行政机关缔结的协议、规划、意见等形式的政策文本。按照国家对成渝经济区(2011年)、成渝城市群(2016年)和成渝地区双城经济圈(2020年)的规划概念提出时间为政策文本选取节点,选取2011—2015年(成渝经济区)、2016—2019年(成渝城市群)以及2020年1—6月(成渝地区双城经济圈)的政策文本,使用文本数据挖掘平台(DiVoMiner)建立成渝地区双城经济圈区域协同治理政策文本数据库并进行编码。

(二)研究方法

国内外已有不同的学者使用网络分析嵌入区域协同治理研究的进程当中,以网络的方式将政府间协同治理的结构要素和网络特征进行透视能够有效聚集和利用技术,实现关键资源的动员和分配,最终解决公共问题[20]。延承制度性集体行动理论框架的网络分析视角,本文主要使用社会网络研究方法对成渝地区双城经济圈协同治理的结构特征和演进逻辑进行考察,以府际协议作为研究载体开展相应分析。

在实证过程中,研究主要选用UCINET6.0软件对整体网络和个体网络进行分析以期对整个成渝地区双城经济圈协同治理态势进行研判。在整体网络中,主要对整体网络的节点数、网络密度、聚类系数以及特征途径长度进行分析和探讨。进一步探究协同治理整体网络中的核心節点、治理路径以及整体协同程度。在个体网络分析层次,主要对出入度中心性、自我网络连接数、网络有效规模和效率进行分析,以期定位行动者在协同治理网络中的位置和地位,进一步分析和探讨协同治理网络的类型。

(三)文本编码

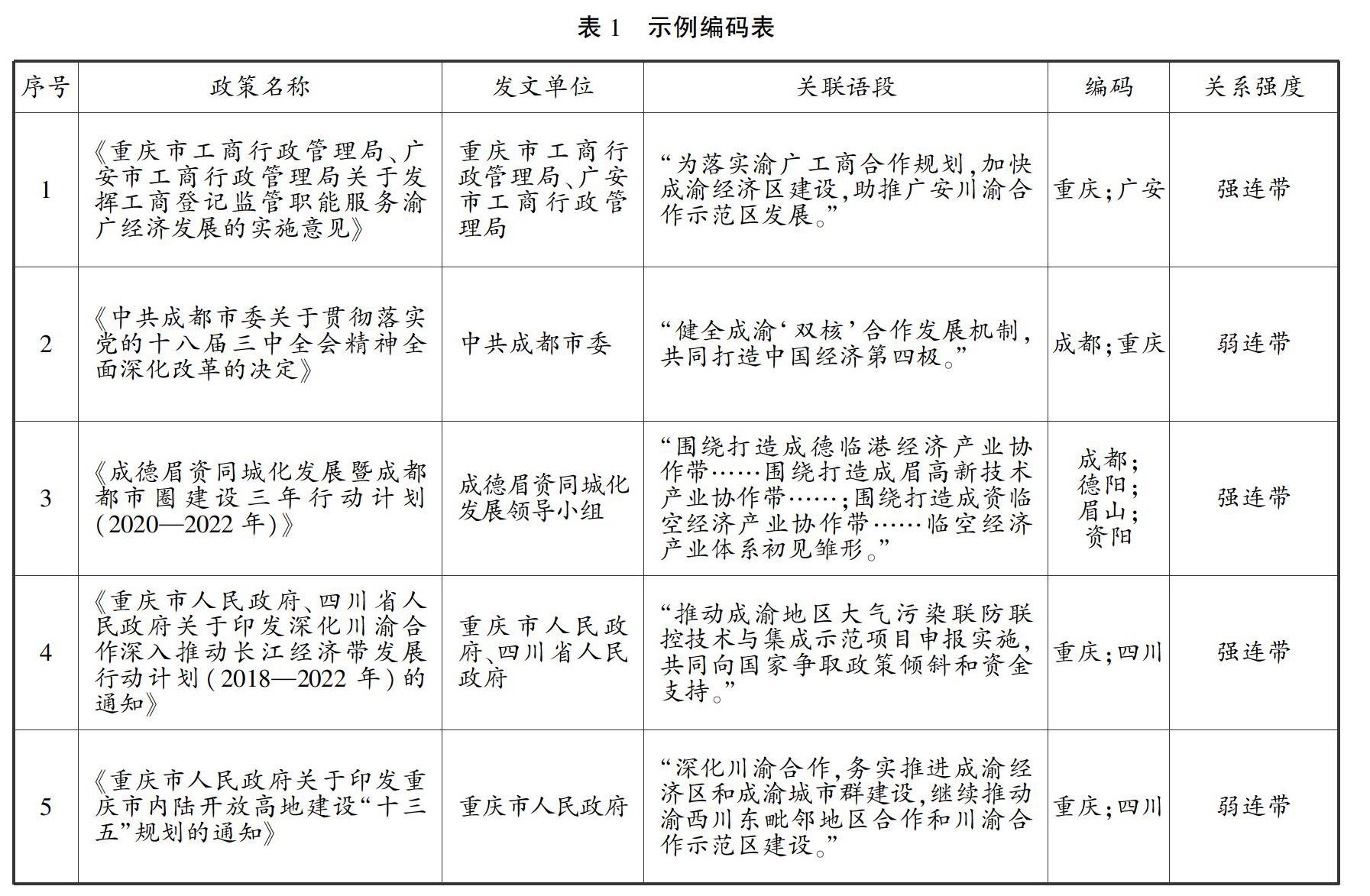

通过文本编码能够较好地解释在网络中行动者的位置和关系,本文在传统的政策文本分析的基础上引入了连带的概念。格兰诺维特将社会网络中的关系划分为强连带和弱连带[21]。一般在政策分析中对协同治理的判定为联合发文,或是拥有共同的协作机构,显而易见,这是一种基于府际之间缔结规范性关系的强连带体现,通过合作发文的形式将协同治理的内容和形式固定下来。这种研究往往忽视了地方政府之间协同治理的弱连带存在:除了协同发文外,治理内容之间的相互承接与配合同样是协同治理的重要形式。城市为了融入区域协同治理进程中,往往以内容配合和产业承接的形式与首位城市或整个区域产生联系。“融入”“配合”“协作”“参与”等同样是参与协同治理的重要形式。为了更加深刻探究成渝地区双城经济圈中各个城市的职责定位和治理逻辑,本文将协同治理的弱连带纳入了研究编码当中。在政策语段中,如果明确要和某省市合作融入成渝地区双城经济圈,则可以将双方纳入协同治理弱连带的编码中。本研究编码结果通过了信度测试,示例编码见表1。

四、主要研究结果和分析

(一)协同治理脉络概览

通过对351份成渝地区双城经济圈协同治理政策文本进行编码后,可以得到不同时期内的发文数量(见表2)。从年均发文量看,成渝地区双城经济圈的协同治理发文数量主要呈现上升的趋势。就不同阶段发文数量来看,在成渝经济区和成渝城市群时期,各个城市之间的弱连带占据了彼此协同关系的主导。而在成渝地区双城经济圈阶段,不仅强连带协同发文的数量超过了过去9年的总和,年均协同发文量也上升到了一个新的层级。成渝地区双城经济圈内部的强连带政策形式也取代了弱连带,政策扩散和学习的频率大大提升。在成渝地区双城经济圈战略提出后,成渝地区协同治理按下了“加速键”,协同发文呈现井喷之势,区域协同治理以政策文本的形式固定了下来。

由成渝经济区到成渝城市群再到成渝地区双城经济圈,成渝地区双城经济圈的战略定位和承担责任越来越高,协同治理层次也得以不断提升。首先,成渝地区双城经济圈明显存在两个协同治理次级系统。从图2可以看出,一是以成都为首位城市的成渝地区双城经济圈(四川),另一个则是以重庆为首位城市的成渝地区双城经济圈(重庆),二者相比较来看,成渝地区双城经济圈(四川)的连线更为密集,协同水平相对更高。其次,川渝两省市党委、政府在成渝地区双城经济圈的协同治理进程中扮演着不可或缺的角色。从成渝经济区、成渝城市群一系列宏观政策的制定,到成渝地区双城经济圈党政联席会的布局以及一系列框架协议的签订,川渝党委、政府为突破区域壁垒,既勇于打破行政上的藩篱,又能在合作中优化成渝地区双城经济圈的谋篇布局。三是协同治理水平仍有上升空间。如图2所示,当前成渝地区双城经济圈共有45个节点参与协同治理进程,但是仍有3个节点未能与其他节点形成连线。碎片节点孤悬于协同治理网络,将会减少跨域协调或合作的可能性,增加协同治理成本。鼓励更多的节点参与政策网络并提高治理效能,将是未来成渝地区双城经济圈建设的必由之路。

(二)整体网络分析

首先,从成渝地区双城经济圈协同治理网络密度看(见表3),从2011—2015年的1.65到2016—2019年的0.52再到2020年的0.58,成渝地区双城经济圈协同治理的联系紧密程度存在着一定的波动,在2016—2019年成渝城市群阶段协同治理密度最低。但是可以看到的是,2020年作为成渝地区双城经济圈的开局之年,发文数量远超过去任何一年的平均值,从长远看,成渝地区双城经济圈的协同治理密度将会呈现提升增强的趋势。以重庆、成都两座首位城市为中心驱动的政策网络在未来将会逐渐凝聚更多的节点参与成渝地区双城经济圈的高质量发展进程。

其次,成渝地区双城经济圈协同治理广度得以不断提升。尽管不同发展阶段的间隔年限不同,但从整体网络的节点数量变化上可以看出越来越多的政策主体得以进入成渝地区双城经济圈的协同治理进程,区域协同治理网络密度整体水平偏低但将朝向更加密切合作的方向发展演进。在不同的协同治理阶段,政策网络主体的横向关系与纵向关系不断变化。成渝地区双城经济圈的各个政策网络主体通过强弱连带的形式得以较为充分地协同,相较于市一级的协同程度,区县一级的协同治理水平较低,成渝地区双城经济圈在区县一级提升协同深度将是未来区域治理协同的新方向。

再次,聚类系数能够表明政策网络内部政策关系凝聚程度,一般来说,聚类系数越高,表示网络的凝聚力越强。如表3所示,成渝地区双城经济圈府际协同治理网络的聚类系数分别为4.25、1.78和3.16,呈现先减弱后增强的趋势,在演化的过程中,整体聚类水平均大于1,说明从整体上而言,成渝地区双城经济圈协同治理水平较强。在成渝地区双城经济圈协同治理的过程中,“朋友圈”不断扩大,治理广度不断提升,参与的市区县达到了38个。在政策网络中各个政策网络行为者能够以较为平等的方式开展协同治理,有助于信息和资源的流动。

最后,整体网络的特征途径长度说明了组织内部的资源交换速率和中介水平,平均路径越长说明越有可能出现协同治理“代理人”,平均路径越短则说明政策网络中信息和物质资源的扩散速度就越快,政策学习能力就越强。如表4所示,平均路径由成渝经济区时期的1.6到成渝城市群时期的1.8再到成渝地区双城经济圈时期的2.58,政策学习和资源流动速率经历了由快到慢的过程。政策网络的行动者在成渝经济区阶段仅需1.6个行动者就可以实现政策关联,而在成渝地区双城经济圈阶段往往需要经由2.58个行动者才能实现治理协同。出现该情况的原因主要有两个:一是强弱连带关系的转换。弱连带往往能够带来更多的资源,而强连带则意味着强有力的执行。由成渝经济区到成渝地区双城经济圈,强连带逐渐取代了弱连带的地位,这些行动者为了实现治理的协同,往往要经由更长的路径才能得以达成。这也就造成了整个网络的凝聚力由成渝经济区时期的0.5变为成渝地区双城经济圈时期的0.325。二是首位城市的地位作用更加凸显。成渝地区双城经济圈谋篇布局的初衷在于充分发挥重庆和成都的首位作用,拉动和辐射周边城市群。就政策网络而言,这种首位作用主要体现在信息交换和资源流动的中介上,首位城市在所属区域的集聚力、辐射力、带动力和影响力越强,区域主导性和资源集中度就越高,周边城市就越需要通过与首位城市的联结,得以實现政策学习和协同治理。成渝地区双城经济圈时期,节点往往需要2~3步(62%)才能达成联系,重庆和四川—成都分别对成渝地区双城经济圈的重庆和四川部分进行领导和协调,通过双方的对话协商以及签订相应的框架协议对成渝地区双城经济圈进行整体布局和规划。

(三)个体网络分析

点出入度中心性能够反映节点在成渝地区双城经济圈中的协同治理地位,出度中心性能够反映节点参与融入的态势,而入度中心性则表示了在协同治理网络中的地位。如表5所示囿于篇幅,此处仅列举省市一级的个体网络特征,欢迎读者索取。,成都在个体中心网络中处于中心地位,具有最高的自我网络连接数、第二的点出度中心性以及第三的点入度中心性,较好地发挥了中心城市的首位作用。在成渝地区双城经济圈跨域协同中,成德眉资等次级系统协同治理联系较为紧密。与此同时,成渝地区双城经济圈协同治理在当前可能存在着一定程度上的行政隔离,重庆相较于四川和成都出入度中心性和自我网络连接数都偏低,上级政府与下级政府之间的协同互动相对较少。而位于川北地区的广元和巴中,中心性和连接数目均位于末端,这说明当前成渝地区双城经济圈协同治理可能存在着一定程度上的区域隔离,未来需要在川北地区融入成渝地区双城经济圈协同治理进程上着力。

网络有效规模和效率主要衡量协同治理的效能。网络有效规模是指将自我所拥有的相邻者条目减去相邻者间连接的平均值,是该网络的实际规模减去冗余所产生的有效规模。有效规模说明了节点的自我总和以及影响力,即协同治理的效果;效率说明自我为使用连接每单位所付出的影响力。结合效率和效果,可以对成渝地区双城经济圈的协同治理效能进行评价。如表5所示,在政策网络的主要行动者中,成都的首位城市效应明显,有效网络规模和效率均居于首位,在协同治理的进程中居于核心的位置。重庆的网络有效规模和效率位居前列,这说明重庆市在成渝地区双城经济圈的政策协同上效率较高,用较少的政策文本将区域治理协同了起来。资阳、遂宁和达州在成渝地区双城经济圈(四川)的协同治理进程中扮演着积极的协同者和参与者的角色,较好地融入了成渝地区双城经济圈。作为成渝地区双城经济圈的两个首位城市,成都和重庆显示了不同的协同治理模式。成都市“强中心”的区域协同治理模式较好地集中了资源,增加了区域间互信;重庆市“弱中心”的区域协同治理模式则减少了冗余连接,提升了协同治理的效能。首位城市的不同区域协同治理模式并无好坏之分,均旨在更好地推进区域协同治理的进程。

五、研究结论和建议

(一)研究结论

首先,从网络结构类型看,成渝地区双城经济圈网络结构经历了由有限共享型向双核领导型网络转变的过程。在成渝经济区阶段,尽管聚类系数和网络密度较高,网络内部具有较好的资源共享和政策学习,但是这种共享的范围是有限的,仅有少数节点纳入了治理网络。在成渝地区双城经济圈阶段,由于外部政策压力以及内部发展引力的双重驱动,协同治理规模不断扩大,首位城市的作用不断凸显。在成渝地区双城经济圈阶段,通过中介节点扩大网络规模、提升网络凝聚力,能够吸纳越来越多的节点参与成渝地区双城经济圈的建设。在成渝经济区和成渝城市群阶段,以“融入”“参与”和“配合”为协同形式的弱连带是协同治理的主要形式。在这一阶段各个市区县的协同水平较低、强制性较弱,但是资源交换和政策学习的速度相对较快。在成渝地区双城经济圈阶段,首位作用凸显,以重庆、成都为首位城市,四川省为协同节点的政策网络带动了更多前两个阶段未曾参与的区县参与协同治理过程。通过首位城市的中介作用,提升了协同治理的参与广度和配合力度,成渝地区双城经济圈协同治理按下了“加速键”。

其次,成渝地区双城经济圈下的区域协同治理次级系统是助推协同治理的重要内驱力。在上一部分的定量分析中,德阳、眉山和资阳等成都平原区城市在协同治理中扮演的角色越来越重要。2020年作为成渝地区双城经济圈的开局之年,成德眉资同城化进程进一步提速,发布了一系列政策文本加速成都都市圈的塑造,既扩展了成都首位作用的辐射半径,又有助于德阳、眉山和资阳三市接受成都的辐射带动。而以《四川省绵阳市人民政府重庆市北碚区人民政府推动成渝地区双城经济圈建设三年行动计划(2020—2022年)》为代表的一系列川渝市区县之间的横向府际协议的达成,使扩大成渝地区双城经济圈区域协同治理广度和深度成为重要发展趋势。相较于京津冀、长三角和珠三角区域,成渝地区双城经济圈整体经济水平相对较弱,需要通过区域协同治理下的次级系统协同的方式有效发挥自身优势,实现产业、基础设施衔接,最终推进双中心城市治理网络形成。

最后,成渝地区双城经济圈协同治理仍存在一定的行政隔离和区域隔离。行政隔离主要体现为由于行政区划的级别问题,对政府间的合作产生了障碍。成渝地区双城经济圈(四川)除了首位城市的其他城市与重庆以及下辖区县在政策协同上联系较少。成渝地区双城经济圈协同治理的行政隔离虽然存在但正逐步被打破,市区县一级的协同治理网络正在逐步形成。而区域隔离主要体现在协同治理的参与广度上。在成渝地区双城经济圈协同治理网络中,重庆的部分区县成为碎片节点,还有部分区县未能纳入治理进程。在成渝地区双城经济圈(四川)部分,巴中和广元等川东北城市协同治理水平较低,需要增加政策供给,提升政策学习效率和资源获取能力。

(二)政策建议

综合前文研究,未来成渝地区双城经济圈区域协同治理应从以下三方面着力。首先,优化区域协同创新机制,推进协同治理常态化。一是推进府际联席会的横向协调机制完善。以川渝党政联席会为契机,推进府际联席会作为深化区域合作机制的重要路径。将府际联席会作为成渝地区双城经济圈区域协同治理的交流渠道、对话平台和合作途径,成为府际间凝聚共识和建立信任的制度性规范,提升府际联席会的延续性。二是加快双核内部的纵向协调联动。以川渝合作为发展契机,在四川省和重庆市上级政府的协调和引导下,加快推进“川渝协同发展领导小组”的创设。在区域协同的一系列框架性文本的指导下,坚持纵向指导和横向协同相统筹,提高区域协同治理的活力和合法性[22]。

其次,优化空间布局,形成规模效应。未来成渝地区双城经济圈的协同治理既要考虑行政区划内部的治理协同,也应该发挥区域优势,实现跨域协同互补。一是促进行政区域内部的协同互补。合理布局成渝地区双城经济圈内部城市定位,发展专业化部门。在川渝协同的框架下推进成渝地区区域资源的均衡流动和政策学习,推进政策网络次级系统的形成和优化。二是打破行政区划藩篱,解决跨域公共事务。以公共问题的跨域协作为导向,规模效益所带来的高质量发展为目标,着力推进市区县协同联盟的建立。鼓励川渝省市区县跨域达成推进一体化发展的相关公共政策,从教育、医疗、就业等多个领域布局,延展成渝地区双城经济圈的协同深度。

最后,注重政策协同,促进强弱连带政策的协调。强连带能够通过强势连接建立信任并促进正式合作的达成,而弱连带能够提升政策网络行动者之间的交流可能性。实现成渝地区双城经济圈的治理协同,强弱连带都必不可少,需要行动者根据其在整体网络中的位置进行具体研判。既可以通过以联合发文为代表的政策网络强连带塑造影响力并建立信任,处理不确定性强、风险较大的公共事务;又可以主动融入成渝地区双城经濟圈,以弱连带的形式推动本区域与成渝地区双城经济圈整体规划的契合,降低资源流动的交换成本,提升政策学习的速率,依靠彼此之间的异质性为本区域带来新的政策红利和协同红利。

参考文献:

[1]中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定——(2019年10月31日中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议通过)[N].人民日报,2019-11-06(1).

[2]张成福,李昊城,边晓慧.跨域治理:模式、机制与困境[J].中国行政管理,2012(3):102-109.

[3]ANSELL C,GASH A.Collaborative governance in theory and practice[J].Journal of Public Administration Research and Theory,2008,18(4):543-571.

[4]SCOTT T A,THOMAS C W.Unpacking the collaborative toolbox:Why and when do public managers choose collaborative governance strategies?[J].Policy Studies Journal,2017,45(1):191-214.

[5]YI H T,SUO L M,SHEN R W,et al.Regional governance and institutional collective action for environmental sustainability[J].Public Administration Review,2018,78(4):556-566.

[6]FEIOCK R C.The institutional collective action framework[J].Policy Studies Journal,2013,41(3):397-425.

[7]CHEN B,MA J,FEIOCK R C, et al.Factors influencing participation in bilateral interprovincial agreements:Evidence from Chinas Pan Pearl River Delta[J].Urban Affairs Review,2019,55(3):923-949.

[8]EMERSON K,NABATCHI T,BALOGH S.An integrative framework for collaborative governance[J].Journal of Public Administration Research and Theory,2012,22(1):1-29.

[9]孙久文,原倩.京津冀协同发展战略的比较和演进重点[J].经济社会体制比较,2014(5):1-11.

[10]刘惠敏.长江三角洲城市群综合承载力的时空分异研究[J].中国软科学,2011(10):114-122.

[11]叶林,宋星洲.粤港澳大湾区区域协同创新系统:基于规划纲要的视角[J].行政论坛,2019,26(3):87-94.

[12]锁利铭,阚艳秋,李雪.制度性集体行动、领域差异与府际协作治理[J].公共管理与政策评论,2020,9(4):3-14.

[13]母睿,贾俊婷,李鹏.城市群环境合作效果的影响因素研究:基于13个案例的模糊集定性比较分析[J].中國人口·资源与环境,2019,29(8):12-19.

[14]张学良,张明斗,肖航.成渝城市群城市收缩的空间格局与形成机制研究[J].重庆大学学报(社会科学版),2018,24(6):1-14.

[15]何雄浪,朱旭光.成渝经济区产业结构调整与经济发展研究[J].软科学,2010,24(6):74-79.

[16]黄寰,肖义,王洪锦.成渝城市群社会—经济—自然复合生态系统生态位评价[J].软科学,2018,32(7):113-117.

[17]钟海燕,冷玉婷.基于知识图谱的成渝地区双城经济圈研究综述[J].重庆大学学报(社会科学版),2020,26(4):13-26.

[18]锁利铭,阚艳秋,涂易梅.从“府际合作”走向“制度性集体行动”:协作性区域治理的研究述评[J].公共管理与政策评论,2018,7(3):83-96.

[19]PROVAN K G, KENIS P.Modes of network governance:Structure,management,and effectiveness[J].Journal of Public Administration Research and Theory,2008,18(2):229-252.

[20]锁利铭,阚艳秋.大气污染政府间协同治理组织的结构要素与网络特征[J].北京行政学院学报,2019(4):9-19.

[21]马克·格兰诺维特.镶嵌:社会网与经济行动[M].罗家德,译.北京:社会科学文献出版社,2007:67-97.

[22]锁利铭,廖臻.京津冀协同发展中的府际联席会机制研究[J].行政论坛,2019,26(3):62-71.

The structural features and evolutionary logic of collaborative governance of

Chengdu-Chongqing Economic Circle: Social network analysis based on institutional collective action

SHAN Xuepeng,LUO Zhe

(School of Public Administration, Sichuan University, Chengdu 610065, P.R. China)

Abstract:

The collaborative governance of Chengdu-Chongqing Economic Circle is an important opportunity to promote the highquality development of Chengdu-Chongqing region and the key to promote regional collaborative governance lies in the effective integration of governance actions, the interaction of governance resources and policy learning. In order to explore the logic of collaborative governance of Chengdu-Chongqing Economic Circle and provide Chengdu-Chongqing experience for Chinas regional collaborative governance.This paper takes 351 intergovernmental collaborative governance policy texts of Chengdu-Chongqing Economic Circle as the research blueprint and carries out contentcoding analysis from the perspective of network analysis of institutional collective action theoretical framework. The research focuses on individual network analysis and overall network analysis and introduces the concept of strong and weak linkages to see into the collaborative governance process of the Chengdu-Chongqing Economic Circle. The results show that the collaborative governance network of Chengdu-Chongqing Economic Circle has experienced the evolution from limited sharing network to dualcore leadership network, and the primary role of Chengdu-Chongqing Economic Circle is gradually obvious; the secondary system of internal collaborative governance of Chengdu-Chongqing region has basically formed, which promotes the coordination and integration of the overall system action; administrative and regional segregation are the main obstacles of collaborative governance of Chengdu-Chongqing Economic Circle,which need to be coordinated and be promoted with function as the leading factor by the provincial government at the higher level. In the future, the collaborative governance of Chengdu-Chongqing Economic Circle needs to focus on the creation of collaborative mechanisms, optimization of spatial layout, and policy coordination and convergence, so as to jointly create a new pattern of collaborative governance of Chengdu-Chongqing Economic Circle.

Key words: Chengdu-Chongqing Economic Circle; collaborative governance; policy network; regional cooperation; institutional collective action

(責任编辑 傅旭东)