基于PBL的翻转课堂教学研究与实践❋

——以《实用英语写作》课程为例

陈 洁

中南大学

【提 要】翻转课堂作为混合式教学的一种手段,具有内化知识、提升能力的方法优势。精准的教学设计和高效的实践方法,才能将该模式优势转化为实际优势。基于问题导向(PBL)的翻转课堂教学,以靶向精准的教学设计,结合学生思维特点、学习方式和行为规律的教学方法,将翻转课堂的模式优势发挥出最大的效果。本研究拟以省级一流课程(线上线下混合式)《实用英语写作》为例,从理论源头、教学设计与实践等多方面探讨翻转课堂教学在达成“两性一度”要求上的具体表现和效果,希望对一流课程建设有一定参考价值。

1.引言

创新是驱动人类发展的根本动力。创新的基础力量来自教育。2018年6月,新时代全国高等学校本科教育工作会议提出:培养一流人才,建设一流本科教育(陈宝生2018:4-10)。2018年9月10日,全国教育大会召开,习总书记发表“教育是国之大计、党之大计”的重要讲话(引自人民网2018)。2018年11月24日,第十一届“中国大学教学论坛”会议上,教育部高教司司长吴岩提出“建设中国金课”。中国“金课”要具备“两性一度”,即高阶性、创新性、挑战度。“高阶性”指的是知识能力素质的有机融合,培养学生解决复杂问题的综合能力和高级思维;“创新性”是指课程内容要反映前沿性和时代性,教学形式呈现先进性和互动性,学习结果具有探究性和个性化;“挑战度”是指课程有一定难度,需要跳一跳才能够得着,对老师备课和学生课下有较高要求(引自中华人民共和国教育部网站2018)。2019年4月2日,一流本科专业建设“双万计划”正式启动。2020年11月24日,教育部公布国家首批一流本科课程5118门。2020年12月9-11日,世界慕课(MOOC)大会在清华大学召开,中国教育部部长陈宝生作主旨报告,报告指出,中国慕课数量和应用规模已居世界第一(引自中华人民共和国教育部网站2020)。在我国,以MOOC为主力的线上教学成为一种新的教学模式,得到飞速发展和推广。随着高校推出SPOC,结合了线上教学和传统教学二者优势的混合式教学越来越受到重视,因此,作为混合式教学主要实现途径的翻转课堂教学逐渐成为研究热点。如何高效、充分地开发好翻转课堂的潜能,发挥线上线下混合式教学的优势,产生高质、高能、高效的教学效果,成为当下被高度关注的问题。本研究拟以省级一流课程《实用英语写作》为例,从理论源头、教学设计与实践等多方面探讨翻转课堂教学在达成“两性一度”要求上的具体表现和效果,希望对一流课程建设有一定参考价值。

2.教学方法与教学模式

PBL(Problem-Based Learning,基于问题导向的学习)最早于1969年由美国的神经病学教授霍华德·巴罗斯(Howard Barrows)在加拿大的麦克马斯特大学首创(Barrows&Tamblyn 1980),一开始主要用于医学教育。PBL是一种利用问题来触发学生进行学习的教育方法,强调把学习设置到复杂的、有意义的问题情境中,通过相互合作解决实际问题的方式,让学习者学习到隐含于问题背后的科学知识。PBL将知识的传播从传统的核心知识的说教过程转化为完全以学习者为主的学习形式。它用问题来刺激学生对信息的处理能力并促进学生对推理机制的应用,养成解决问题的能力,并发展学生自主学习和群组学习的能力,注重培养学生的综合思维能力和创新性思维。北美教育界最先开始研究并尝试该教学方法。近年来,PBL开始在国际范围内逐步推广。众多成果显示:企业界、医学界、医学教育界及教育工作者都对PBL给予了很高的关注度(施应玲、孟雅儒、胡梦淇2015:67)。随着PBL的应用广度不断延伸,它在高校人才培养中应用的深度也在不断地深入。如果将学习中的难题,喻为行进道路上的“南墙”,理论上,PBL就是一个突破“南墙”,粉碎“南墙”的过程。PBL教学法中目标明确,力量集中,自然高效。

翻转课堂教学模式(Flipped Class Model)最早起源于2000年,美国迈阿密大学的三位教师在《经济学导论》教学中,采用了由学生在课下学习,教师在课堂上指导学生开展进一步的学习的新型教学模式。虽然当时并没有提出“翻转课堂”一词,但是这种模式在理念上具备了翻转课堂的本质(Lage,Platt&Treglia 2000:30-43)。2007年,美国科罗拉多州落基山林地公园高中的两位化学教师——乔纳森·伯尔曼(Jon Bergmann)和亚伦·萨姆斯(Aaron Sams)(2012:21-55)开始使用录屏软件录制PPT演示文稿和教师实时讲解的音频,把这种带有实时讲解的视频上传到网络(供学生下载或播放),以此帮助课堂缺席的学生进行补课。结果他们发现,这些在线教学视频也被其他无须补课的学生所接受。经过一段时间以后,两位教师就逐渐以学生在家看视频、听讲解为基础,腾出课堂上的时间来为完成作业或实验过程中有困难的学生提供帮助。这种新的“颠倒”或“翻转”的教学模式引起越来越多的关注,被认为是现在翻转课堂的由来。自翻转课堂教学模式产生与兴起,教育研究者便开始了对翻转课堂教学模式的研究。2000年4月,韦斯利·贝克(Wesley J.Baker)提出了一个“翻转课堂模型”,即在课下教师借助网络化的课程管理工具呈现学习材料,进行在线教学;课上,教师主要与学生开展互动,进行深入协作。同时,贝克对翻转学习的本质首次进行了阐述:“翻转课堂中,教师不再是讲台上的权威(sage on the stage),而是学生身边的指导者(guide on the side)”(Baker 2000)。这一表述被学术界认为翻转学习在理论的道路上向前迈出了重要的一步。翻转课堂在高等教育领域发展迅速,在美国新媒体联盟《地平线报告:2014高等教育版》中,将“翻转课堂”列在了三个阶段六项技术中的第一位,成为最为现实的主要技术应用趋势(NMC地平线项目2014:1-18+106)。随着混合式教学的兴起,因为“翻转课堂”更符合人类的认知规律,有助于构建新型师生关系,充分体现了“生成课程”这一全新理念,被公认为最能体现“混合式学习”的优势,所以受到师生的青睐(何克抗2014:6-8)。

翻转课堂的课前自主学习过程,就是自我解决小问题,凝练大问题、大难题的过程;实体课堂的教学过程就是集中师生智慧,通过活跃的师生互动和生生互动,一起探究、解决知识理解和应用中的大问题、大难题的过程。PBL教学法和翻转课堂教学具有天然的契合点,因此,翻转课堂教学模式中采用PBL教学法是再自然不过的事情。教学过程的第一个关键就是:找出问题,凝练问题。善于提出问题,是解决问题的开始,也是创新的第一步。

3.学习过程中问题的产生与归类

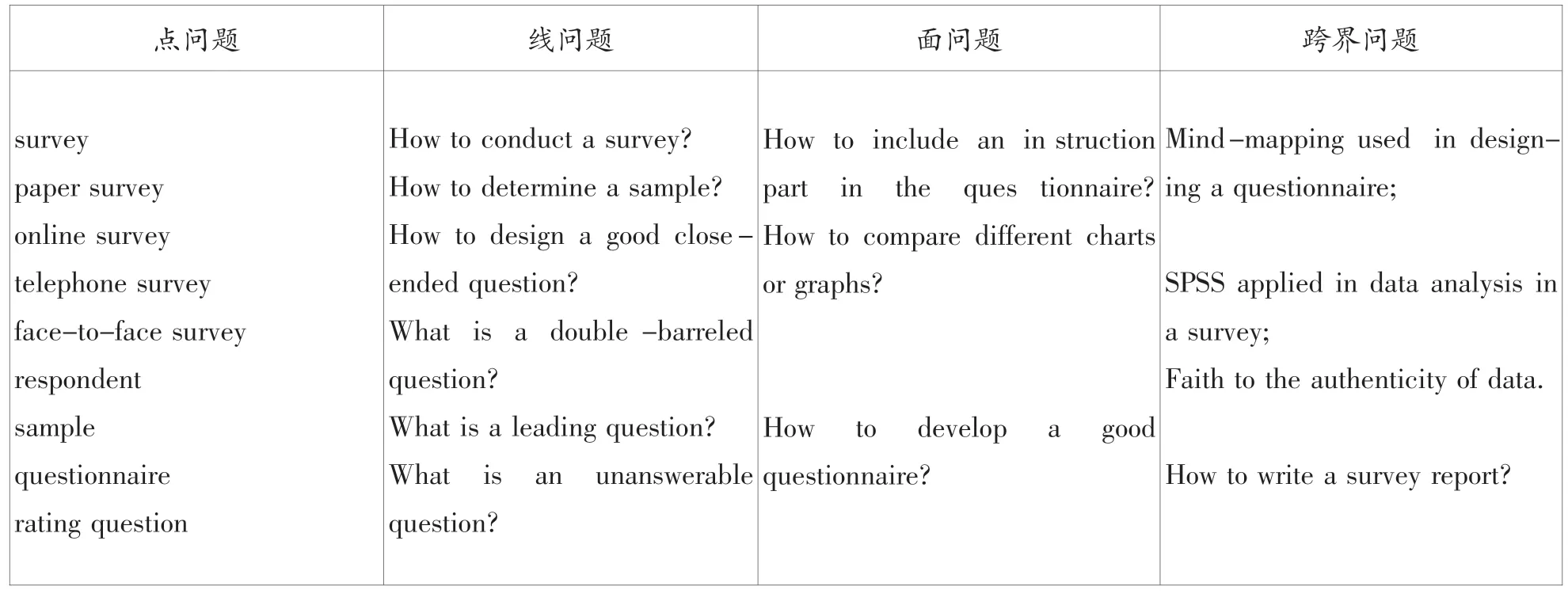

学生的问题很多,既有学习本身的,也有学习之外的。学习之外的问题同样会影响到学习,比如不够勤奋努力、缺乏自律、不愿意深入思考等等,但这些都不是本文所述的问题。这里所讲的问题仅局限于知识本身,笔者将之归于知识点、线、面和跨界四类,下面重点剖析学习过程中线、面和跨界三个层面的问题。

首先是学生课前自主学习中存在的对知识的“不理解”“不明白”。但是这些“不理解”和“不明白”,其实是非常地因人而异。个性化的问题(指属于个别同学的问题),教师可以鼓励学生通过课前小组的自主讨论探究得到解决。有些问题,其实是前进道路上的暂时困难(指当下能力范围内无法解决的问题),通过紧接下来的后续学习,会迎刃而解。所以,教师要教导学生:学习需要耐心,前后可关联,触类可旁通。只有那些带有普遍性的问题,后续有限的学习也难以解决的问题,才是真正的共性难题。这些问题一定会带入实体课堂,是实体课堂应该努力去解决的问题。这类问题通常发自同一内容序列中的知识点(比如同一章或同一节),笔者称之为“线问题”。

从局部知识到全部知识的横向贯通中出现的问题,笔者称之为“面问题”,也是最考验学生学习能力的问题。通常,一门课程由若干章节构成。特别是基础课程,章节更多。各章节的内容既独立成篇,又前后呼应、关联,章节的编排还会遵循一定的逻辑顺序,或者体现知识的梯度,或者先理论后实践,或者先通识后专业。以《实用英语写作》为例,章节编排以模块划分,有日常应用写作、基础商务写作、学术科技写作入门等,各模块之间既独立,又相互关联。内容编排从易到难,循序渐进,符合学生的思维习惯和学习规律,以及对标一流课程的高阶性要求。由于学生的知识储备、学习经验和学术视野限制,同一章节内各知识点之间的关联问题,或同一门类不同章节之间的知识关联问题,是需要长时间的思考、分析、比较和总结去发现的。以知识传授为主的传统课堂,学生多半时间在被动听课,思考和提问的时间很少,至少不充分、不充足。相反,对于翻转课堂而言,如果学生不能够提出问题,教师授课过程中没有解答好问题,知识就难以融会贯通,课程就难以实现高阶性,也没有挑战度。解决这类问题,是学会“学习”的基本功。这类问题的提出与解决,对师生都是一个极大的挑战。

“跨界问题”属于跨学科、跨文理、跨人类与自然的问题。这类问题超越知识面本身,上升到了“道”和方法论的高度,笔者称之为“体问题”。世界观、价值观的塑造,应该属于此类问题的正确理解和处理。这是最能体现高阶性和挑战度的问题。大学阶段,正是学生无羁绊、顾忌少的时段,也是创造力、推陈出新能力最强的时期,培养他们“跨界问题”的思考意识是非常必要的。大道行于天下,学会跨学科、跨界思考,提出超越知识面到达“大道”和“方法论”高度的问题,并寻求问题的解决才有可能造就人才。这类问题的提出,不见得比上述中的“面问题”更难。“面问题”需要依据知识本身来思考,“跨界问题”基于知识但又不限于知识,是超越知识之上的思考。当初,爱因斯坦对于经典时空的思考,有点像“鸡蛋里面挑骨头”,结果却因为这样的思考创立了狭义相对论,奠定了核能应用和太空探索的基础。而且,完全是他一个人的理论贡献,其他人因为经典力学的所谓完美、实用和思维局限而提不出问题,或者放心到根本没想要去提问题。此外,文科如何利用理科的数理逻辑,挖掘定量的问题和定量的答案;理科,如何引入文科的发散思维,进行突破性的创新思考,也是值得深思的问题。

表1是《实用英语写作》课程中“Survey Design and Survey Report”一章的问题归类示意图。“点问题”栏呈现的是按逻辑顺序排列的知识点。“线问题”是对知识点问题内涵本身的锤炼。通过知识本身及其发展的问题引导,梳理知识,系统化知识,加深学生对知识点内涵的理解,厘清知识的来龙去脉,解决知识的线问题。“面问题”栏通过问题,厘清概念与概念之间的联系与区别,帮助学生将同一章内的知识及关联知识融会贯通。知识的吸收和内化必须经历融会贯通的过程,形成知识面。“跨界问题”栏,通过跨学科、跨边界问题的思考,既能够突破学科知识的范畴,实现学科交叉融合,又有助于凝练思想、方法等“道”性的体会,形成自己的世界观和方法论。最后,通过应用实践,进一步促进知识的内化、吸收、固化,做到知行合一。

表1 Survey Design and Survey Report问题归类

ranking question close-ended question open-ended question pie chart bar graph line graph How to design a ranking/rating question?How to design a open-ended question?How to describe charts and graphs?What are the language features(lexical level and syntactic level)of charts/graphs description?

解决了“问题”的来源、凝练和归类,就为下一个重要环节“教学设计”做好了铺垫。

4.教学设计与实践

翻转课堂很容易让人理解为一种纯粹的学习模式:即重新调整课堂内外时间的利用情况,并将学习的自主权交给学生。课前,学生及其学习小组,通过MOOC、SPOC、教材、课件等融媒体开展自主学习(autonomous study),消化基础知识,探究基础问题;然后,将难题带到线下课堂,通过教师引导下的班/组研讨、实践,实现知识的吸收和内化。其实,翻转课堂本质上是一种教学模式。该模式的核心在于教师如何设计课外(线上线下)学生自主学习和线下师生互动课堂,尤其是高效地利用实体课堂时间,创造出一个以学生为中心的教学环境,实现高质量、高效率的教学。以下论述重点放在翻转课堂教学模式的实体课堂教学设计与实践。

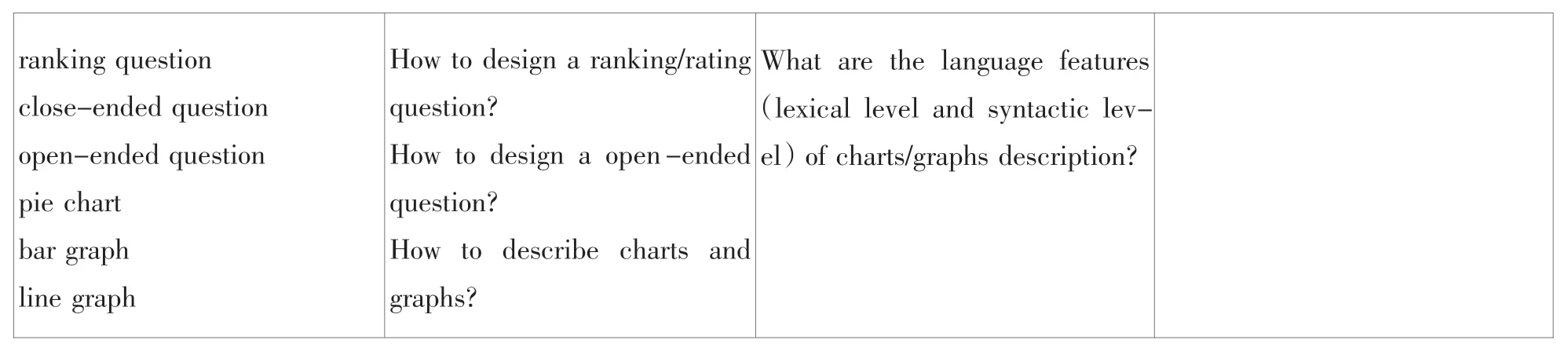

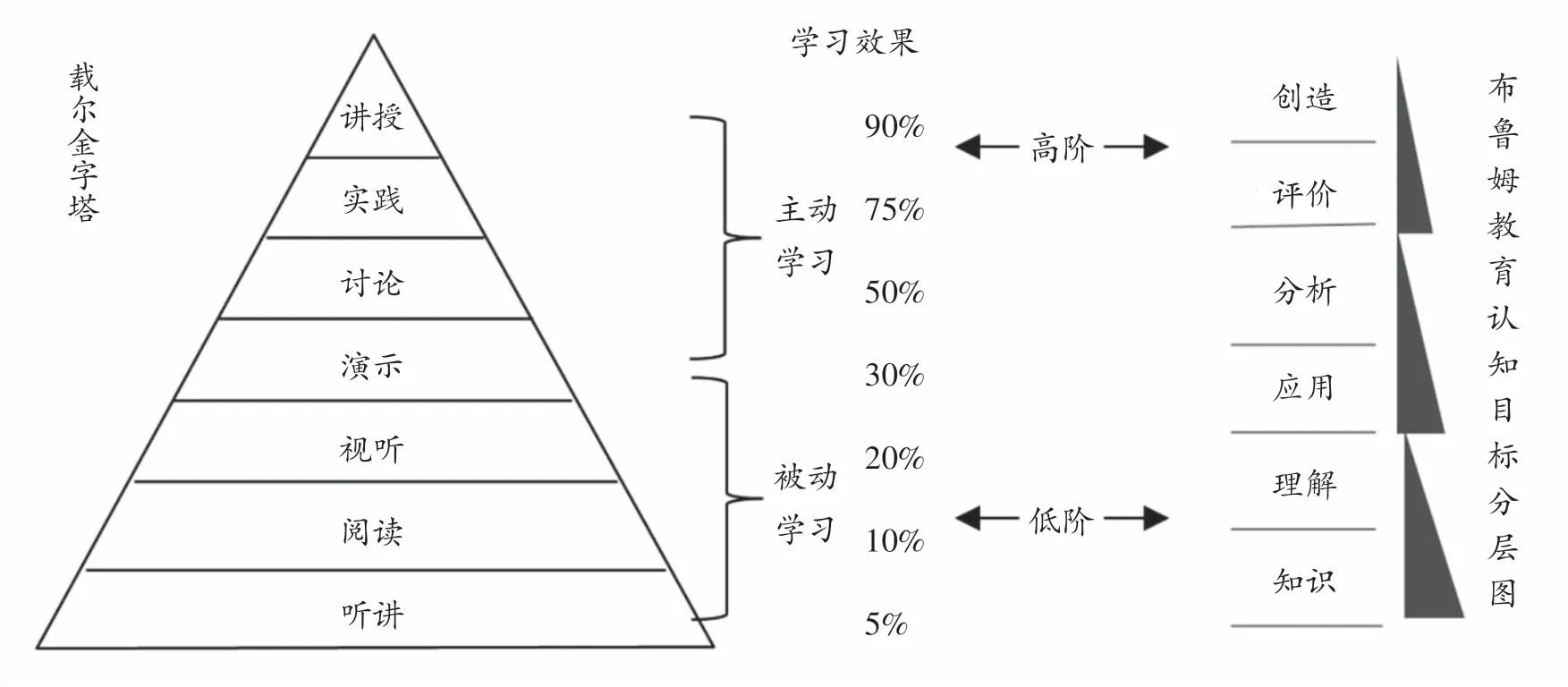

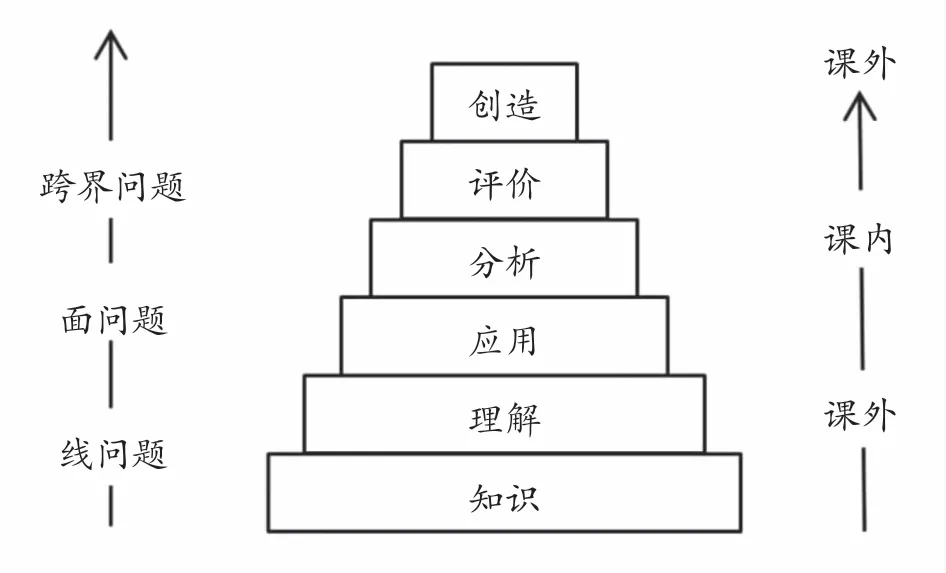

根据建构主义教育思想和戴尔的学习效果金字塔理论,被动学习属于低效的学习,只能实现低阶的认知目标(见图1)。只有主动学习,才是高效的学习方式,方能达成高阶教学目标(唐霞、刘蕾2018:381-384)。翻转课堂教学设计与这一论断不谋而合。因此,翻转课堂的成功关键在于教师的教学设计,具体分为:内容设计、教法设计和工具设计。其中,内容设计是基础;教法设计是关键;工具设计是信息技术发展提供的助力,是实现高效教法的技术支撑。

图1 学习效果与认知目标的对应关系

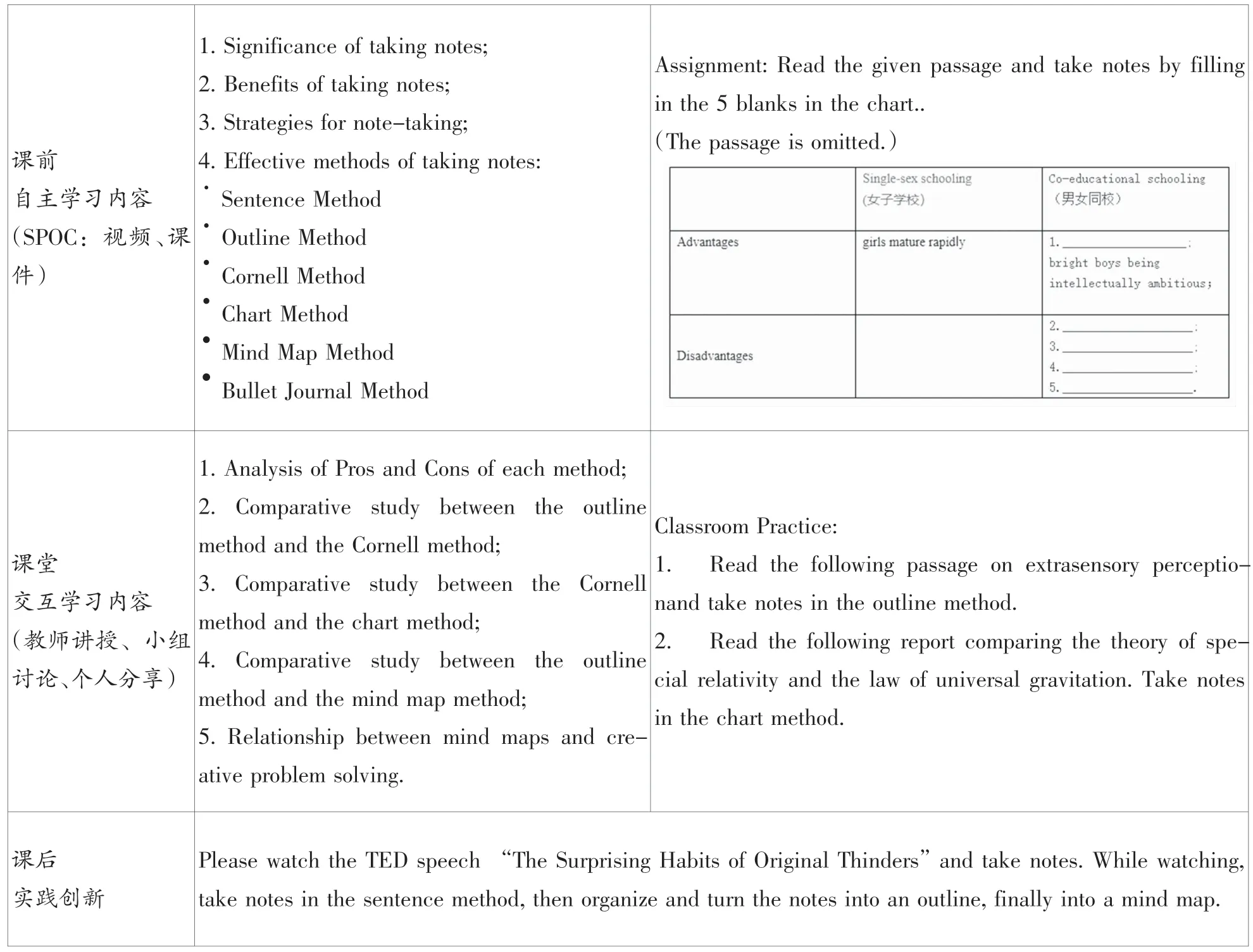

首先是内容设计。哪些内容适合放在视频上学习,哪些内容适合在教室里学习,这个必须清楚。并非所有的学习内容都适合采用视频学习方式。根据布鲁姆的教育认知目标分层理论,记忆和领会的内容比较适合通过课外观看视频来学习,达成的认知是低阶的。应用、分析、综合、评价、创造等中等或高阶认知目标,需要在师生、生生交流的情境中,通过主动学习的高级思维来达成。而课堂上,师生、生生面对面的交流互动,是达成这一目标的高效方式。所以,在《实用英语写作》教学中,课前的学习主要集中在慕课(“实用英语写作 ”:https://www.icourse163.org/course/CSU -1453 146163?tid=1453513448)上的视频和课件学习。在制作慕课的过程中,笔者强调概念的讲解、范例的分析、知识点的归纳总结和写作技巧的传授,这些部分是学生通过自主学习可以领会、理解的,学习效果也比较好。至于认知目标的“应用、分析、评价”层面,通过设计测验、布置作业、要求参与作业互评和主题讨论等环节来努力达成。在这些较高要求的认知目标达成过程中,学生就会遇到不同程度的困难和问题,一方面,通过同伴学习和小组合作,加上教师网上指导,可以解决其中一部分;另外一部分,需要带进实体课堂,以教师讲授为主或者师生互动合作探究等形式获得解决。最高认知目标“创造”只有在课后反复实践中,学以致用,知行合一,才有可能达成。下面以具体章节“Notetaking”的教学设计为例说明问题,见表2。

表2 “Note-taking”教学设计

其次是教法设计。教育家叶圣陶先生说,教学有法,教无定法,贵在得法。这一论断蕴含了深刻的道理。教法要根据课程目标、教学内容、教学目的、学情,以及教学条件等诸多因素共同决定。同一内容,教法可以有很多,但高质量、高效率的方法却不多见。至少思路上、途径上不会很多,就如同好的教育思想、理念是要大家公认的,如“以学生为中心”“在实践中学习”等。找到合适的教学方法,是实现教学目的的关键。笔者认为,以问题为导向的教法是翻转课堂教学的有效方法。一方面,学生通过课外自主学习,对基础知识就有了基本认知,针对学生学习中的不同层次的问题安排教学,师生行为的指向就会十分明确,时间利用率就高;攻破了问题,教学效果就会好,学生的获得感、成就感和学习积极性倍增,教学高质高效。另一方面,通过知识发展中各种问题的导向,知识容易梳理,教学内容容易组织,学生的学习思路、思维也是清晰的、连贯的、整体的,有利于知识体系建构。再一方面,问题由浅入深,由知识本身,慢慢过渡到知识的深入思考、分析、比较、综合,然后超越知识,进行发散思维、创造性思维,有利于能力发展,而这正是一流课程追求的目标:高阶性、创新性和挑战度。最后,由于一流课程教学目标高阶,难度大,只有通过高效的主动思维和面对面的实体课堂教学,才能攻坚克难,达到预期效果。因此,问题导向的教法是翻转课堂实体课堂教学的好方法。笔者的教学实践中,就是采用这一方法(见图2)

图2 布鲁姆认知目标在翻转课堂结构中的分布

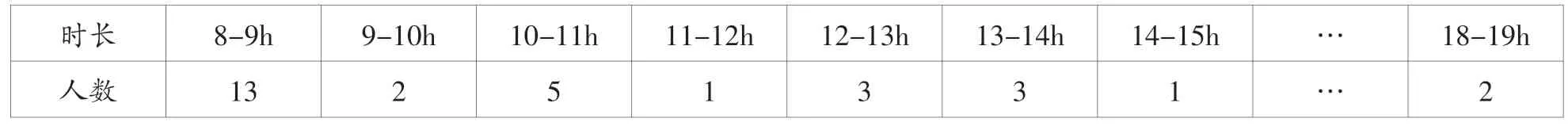

最后就是工具设计。教育信息化2.0时代,混合式教学是在人工智能、信息技术、互联网驱动下,将教育教学与信息技术深度融合的新型教学研究与实践形态(蔡宝来2019:56-61),每一位合格的教师都应当是信息技术的驾驭者。事实上,网络与视频的运用,是翻转课堂最大、最便捷的教学工具。以视频课程资源为主的MOOC/SPOC成为当下翻转课堂教学的前提条件之一,已经被广大师生接受。需要指出的是:大量课程的众多视频,以及完全依赖视频的不恰当的翻转课堂教学,给学生带来繁重的学习负担,已经引起了学生的审美疲劳和恐惧。合理地、适度地利用慕课视频进行翻转课堂教学,能够保护学生自主学习的积极性,过度依赖视频则适得其反,这是在实践中发现的一个重要现象,值得进一步研究。《实用英语写作》课程总学时为32节,每周2节课。线上慕课每一章内容由四个视频组成,全部课程视频总时长为330分钟。以2020年秋季学期的一个教学班(30名学生)为例,据慕课平台的学习数据统计,学生视频学习总时长分布情况见表3。

表3 学生视频学习总时长分布情况(h=小时)

从表中可见,全班学生都观看了所有视频,对43%的学生而言,每教学周的视频学习时间为30-35分钟,对50%的学生而言,学习时间为40分钟以上。视频学习以生动活泼的形式取代了教师的知识讲解,再辅以慕课配套的测试、作业和讨论,使学生真正深入地学习。而学生最需要教师帮助的时候,是做作业遇到困难和迷惑的时候,翻转的实体课堂便能实现这一点。同时,翻转能够高效利用课堂时间进行学习经验的交流与观点的相互碰撞以便深化学生的认知(张新民、何文涛2013:21-25)。

工具还必须包括教学中师生互动、生生互动的交互工具,特别是课堂互动和课程管理的工具。传统课堂的互动,因为师生之间的声音、目光、表情、姿态、近距离交流,传神而精彩动人,有利于产生师生共情。但是它们没法记录、回放、重播,也缺乏事后评价依据。现场讨论出现的临时问题无法高效地实时投放。特别是大班教学中,传统互动因交流面不广而效率低下,也难以深入。营造人人可同时参与的环境,实时检测教学效果,进行学情分析和数据评价,这些都是传统课堂做不到的。在这方面,移动网络、软件技术和通讯工具提供了强有力的支持。选择一款或几款软件组合作为教学工具,满足课堂互动和课堂管理要求,已经成为教育信息化2.0时代混合式教学的标配。借助工具设计,翻转课堂教学的操作变得简单可行。

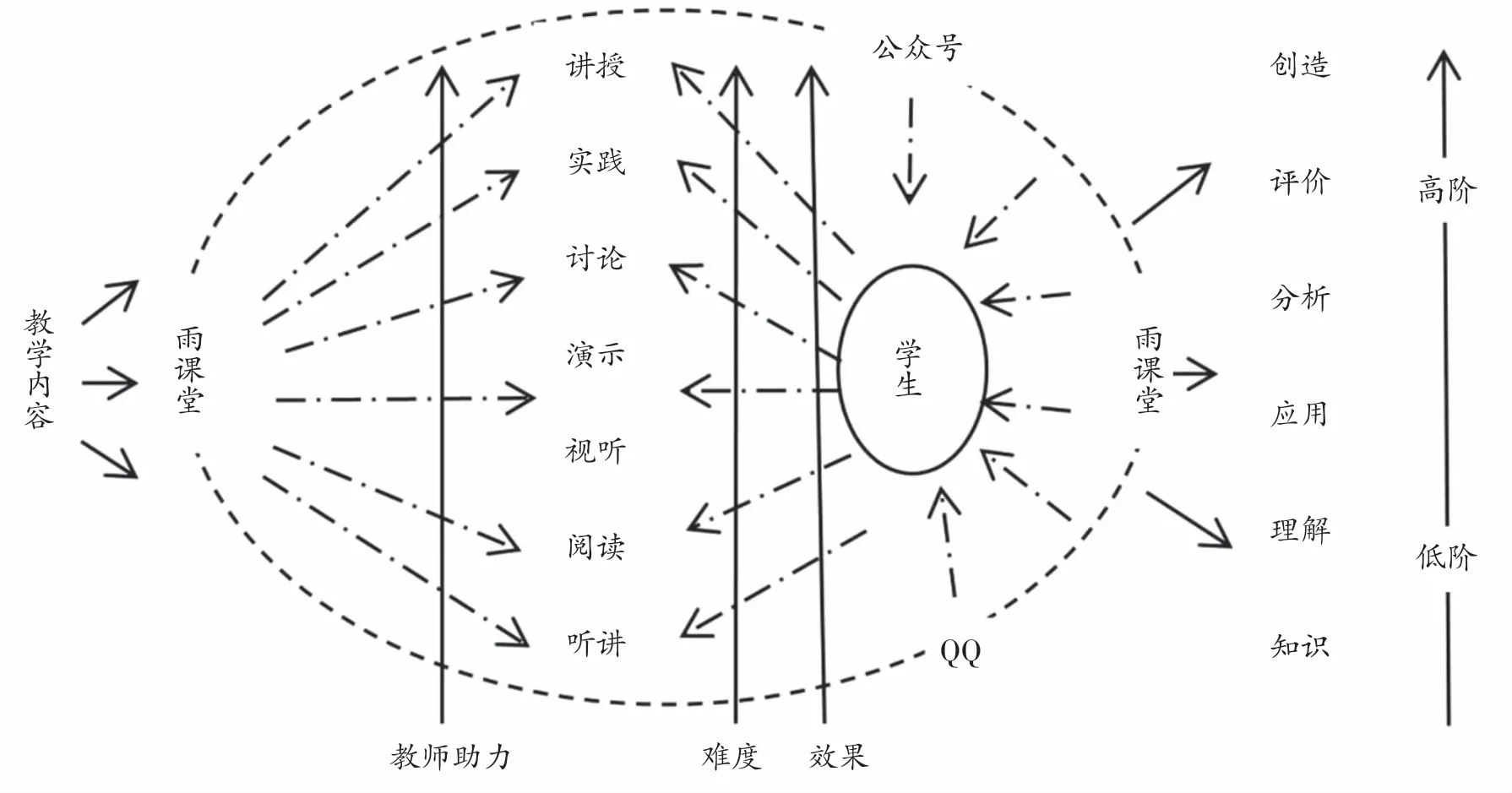

《实用英语写作》课程除了MOOC、SPOC平台外,还引入了智慧教学工具“雨课堂”、课程QQ群和教学公众号,共同搭建了翻转课堂的教学实施环境。“雨课堂”主要帮助实现课堂互动和课程管理;课程QQ群用于课外学生的互动,教师24小时在线陪伴;教学公众号主要用来方便查阅日常教学文件资料和展示学生的学习成果。图3给出了除了MOOC、SPOC平台外,三个个性化教学工具的配合关系图。

图3 个性化教学工具(雨课堂、QQ、公众号)的配合关系

翻转课堂改革前后的教学效果对比明显。笔者下面以中南大学2019年秋季学期(传统教学)和2020年秋季学期(翻转课堂)教学班为例,比较学生在期末考试成绩上的变化。

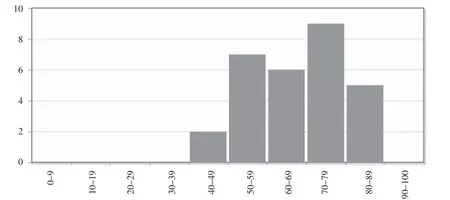

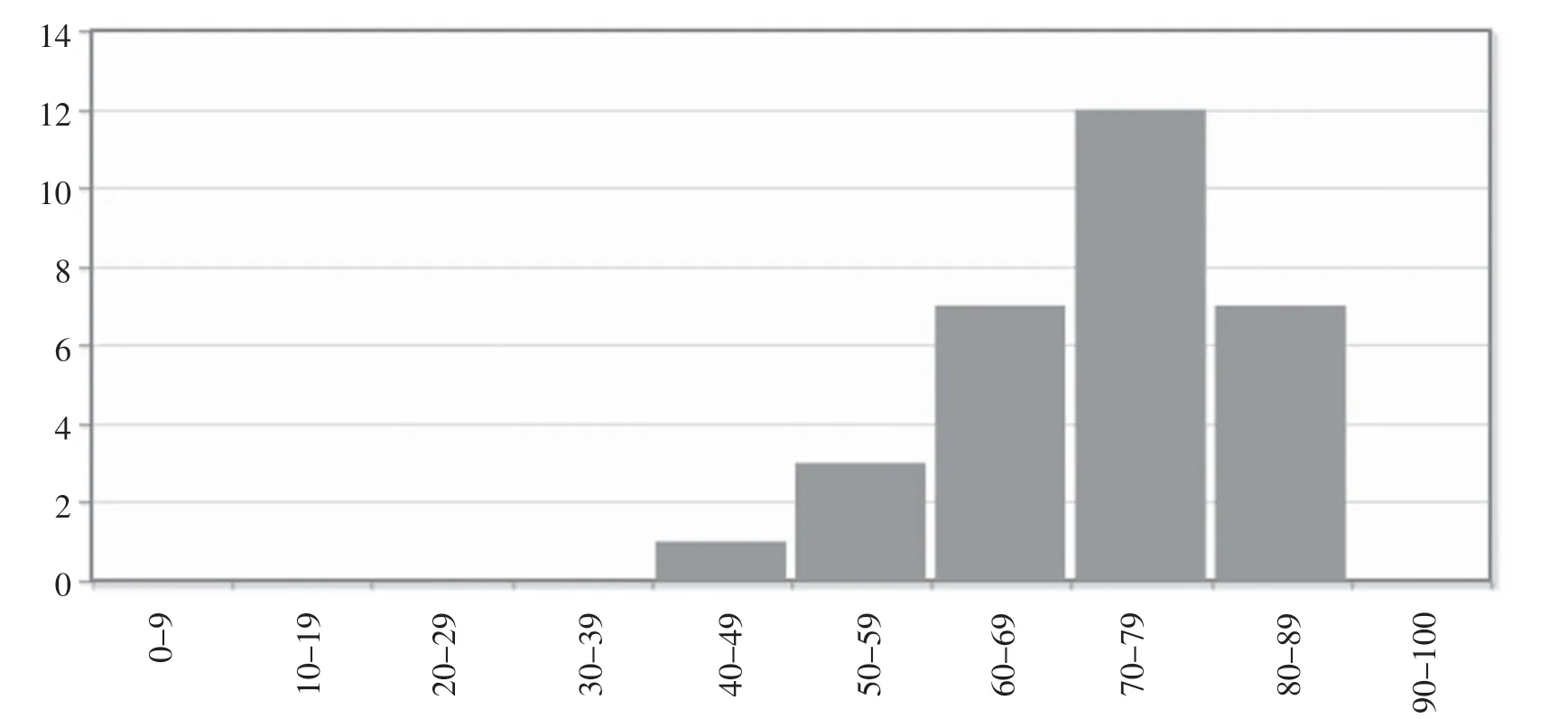

从图4可以看出,全班一共30名学生,有29人参加考试,1人申请缓考。其中,卷面成绩优良(80分以上)率为17.2%,不及格率为31%,全班平均分67.6;结合过程成绩(占50%),最终全班期评成绩优良率为56.7%,不及格率为3.3%,平均分78.7。从图5可以看出,全班一共30名学生,全部参加考试。其中,优良率为23.3%,不及格率为13.3%,全班平均分72.6;结合过程成绩(占60%),最终全班期评成绩优良率为83.3%,不及格率为0,平均分85.2。对比改革之前和之后的学生成绩,不难发现,实施翻转课堂之后,学习过程中遇到的问题和困难能够得到及时的有针对性的解答,有利于学生对知识的理解和内化,学生对知识的掌握程度明显提升,反映在期末考试的卷面成绩不及格率大幅下降,由之前的31%下降至13.3%。与此同时,由于翻转课堂强调学生的课前自主学习和课后应用实践,教学评价随之发生相应变化,对学习过程表现的重视使得过程成绩占比相应提高,由原来的50%上升到60%。所以,最终改革后的班级较之前无论是在优良率还是在平均分上都有显著提高。学生也感触良多,越来越多的学生感觉自己“学会了学习”“学会了思考”“学会了如何提问题”“学会了自己寻找答案”,同时也体会到了“击中要害时的开心”“茅塞顿开的愉悦感”。当翻转课堂使学生从被动听课转变为主动学习时,学习不再是一件苦差事,而是乐在其中。

图4 2019年秋季学期教学班期末考试卷面成绩分布图

图5 2020年秋季学期教学班期末考试卷面成绩分布图

5.结语

基于问题导向的翻转课堂教学是“学生主体、教师主导”教学思想的最佳表现形式。翻转课堂教学模式成功的第一步在于问题的提出、凝练和归类,从知识点到线知识,再到面知识,最后到跨界知识,层层推进,步步拔高。重视学生提出的问题且能够解决问题的教学,才能真正实现“以学生为中心”的教学目标,满足学生的参与感、获得感和成就感,保护好他们的学习积极性。翻转课堂教学模式的内容设计、教法设计和工具设计环环相扣,缺一不可,所有的设计都围绕充分调动学生的主动学习、主动思维展开,有利于培养学生对知识的理解应用能力,批判性思维和创新能力,从而能够实现高阶的教学目标。基于问题导向的翻转课堂只是笔者的一种教学探索,翻转课堂教学法应该不拘一格,只要能够让学生积极思考起来,认真探究起来,互动交流起来,取得高质高效的教学效果,就是好的翻转课堂。