石之英华,铸以为器

赵志强

说起玻璃,大多数人脑海里会浮现琳琅满目、晶莹剔透的玻璃产品,诚然,玻璃已在现代生活中占据着重要地位,各类玻璃制品随处可见。或许很多人认为玻璃是近现代才有的一种人造材料,其实玻璃跟陶瓷一样也有较为漫长的发展历史,世界范围内最早的玻璃制造始于公元前2500年的美索不达米亚地区,我国境内目前发现的最早的玻璃制品年代为春秋末战国初。虽同属硅酸盐质材料,陶瓷在古代中国的发展一直光彩夺目,颇有“带头大哥”的风范;相较之下,玻璃就處于弱势地位,但这并不代表玻璃发展过程中衍生出的文化内涵不值得细细品味。相反,玻璃作为东西方物质文化交流中极具代表性的品种,它的“成长之路”也可谓“玻光熠熠”。

玻璃的定义

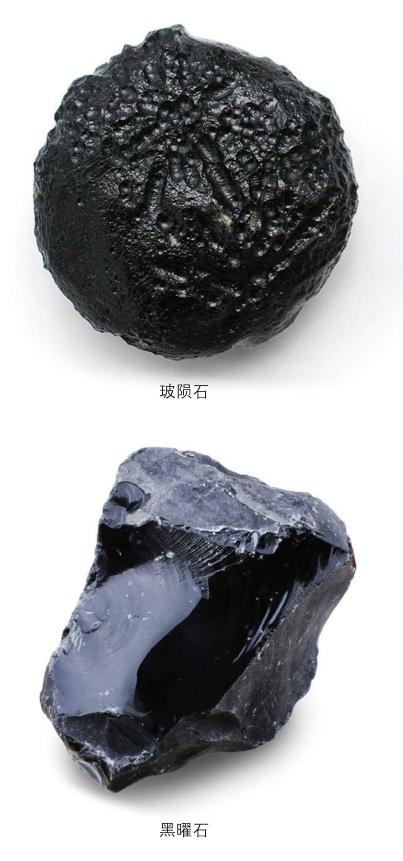

在讨论“玻璃”之前,要先了解一个词—玻璃态。所谓玻璃态是指从熔融状态冷却到室温时还保持熔体结构的固体物质状态,属于非晶态的范畴。玻璃就属于非晶态物质,区别于矿物等晶态物质,玻璃是没有固定熔点的,经高温加热之后会熔融至液体状态,随着温度的降低会逐渐成为固体,所以玻璃也被称之为“过冷液体”。玻璃的这类特性让它有较强的可塑性,可以有不同的制作技术(缠绕法、模压法、拉制、吹制等)和复杂多变的艺术造型。那么是否所有玻璃都是人工合成的呢?其实不然,自然界中也有天然玻璃的存在,如玻陨石和黑曜石。除了上述玻璃材料外,还有被古玻璃研究者称为釉砂(faience)和玻砂(frit)的两类物质,釉砂是在烧结的石英砂体上涂釉,而玻砂是石英砂和玻璃的混合体,两者可作为玻璃的“前身”。

古代玻璃的原料

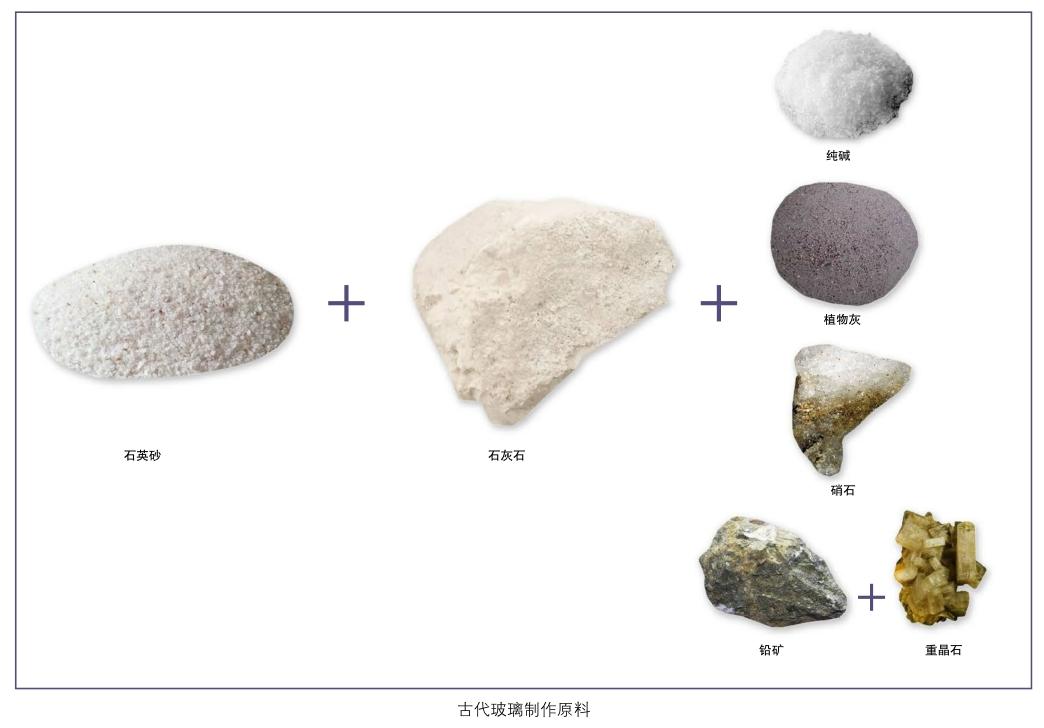

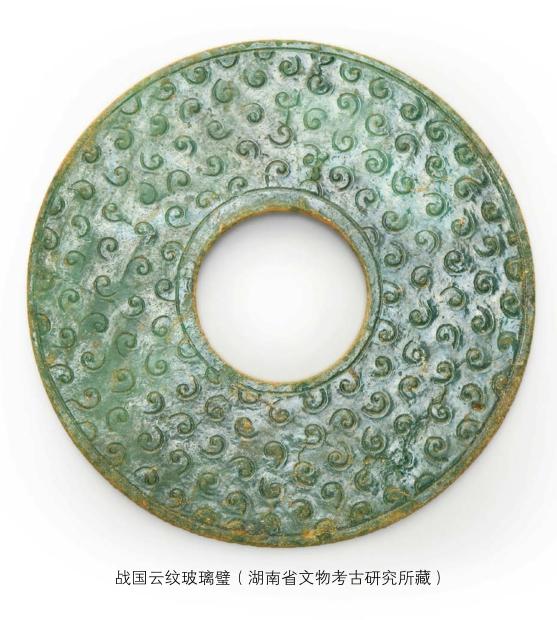

老普林尼所著 《自然史》中记载了这样一个故事:“很久以前,有一艘腓尼基人的商船,载着满船的天然苏打(主要成分Na2CO3)在地中海上航行,由于天气原因,商船在贝鲁斯河口搁浅,饥肠辘辘的船员们纷纷登上沙滩,搬来大锅,又拿几块天然苏打支起大锅烧饭。饭后,当他们收拾东西准备回船时,一个船员突然发现架锅处有闪亮亮的物质产生,原来船员做饭的时候,苏打和石英砂在加热过程中产生了玻璃。”姑且不论故事真实与否,石英砂和苏打混合加热到一定温度确实会形成玻璃,由此也可看出玻璃原料来源简单。制作玻璃的主要原料是石英砂(SiO2),石英砂的熔点为1750℃,要知道,这种温度在古代很难达到,因此需要添加助熔剂来降低熔融温度。古代常用的助熔剂有植物灰、泡碱、钾长石、硝石和含铅矿物等,此外还会添加稳定剂,一般为石灰石(CaCO3)。综上,石英砂、助熔剂和稳定剂就构成了玻璃的原料,在制作过程中,可能采用一种或多种矿物组合作为助熔剂。值得一提的是,我国古代玻璃工匠独具巧思,创造性地选用含铅矿物(重晶石共生)作为助熔剂,同时在舶来品的造型上加以发挥,制作出有别于西方的玻璃体系(铅钡玻璃)和特色款型(玻璃璧、玻璃剑饰等),在世界玻璃制造史上留下了精彩一笔。

古代玻璃的名称

玻璃从诞生之初就被冠以众多名字,在史料中早有记载,例如“璆琳琅玕”“陆离”“琉璃”“玻璃”等。“璆琳琅玕”主要泛指玉石和宝珠类的装饰物,其最早出自战国时期的《尚书·禹贡》,其中载:“黑水、西河惟雍州。……厥贡惟球、琳、琅玕……”,讲的是雍州朝贡的珍贵之物。屈原《九章·涉江》云:“带长铗之陆离兮,冠切云之崔嵬,被明月兮佩宝璐”,此处的“陆离”应是剑饰,或指玻璃,因为在湖南的战国楚墓中出土有玻璃剑首、剑珥等装饰物。“琉璃”,应该是名号最为响亮的一个名称,直至如今,尤见以琉璃珠、琉璃璧称之。西汉桓宽《盐铁论》卷一《力耕第二》载:“……采旃文罽,充于内府,而璧玉珊瑚琉璃,咸为国之宝”,此处将“璧玉”和“琉璃”分开描述,不再含糊不清。“玻璃”,有研究者认为该词可能来源于希腊语“bolos”,就像“咖啡”“披萨”等舶来词一样。作为主打名字,“玻璃”一词只是在宋以后才逐渐取代“琉璃”,直到清康熙三十五年(1696)才新建“玻璃厂”,避免与以生产低温色釉琉璃砖瓦的“琉璃厂”混淆。此外,还有“颇黎”“璧琉璃”“药玉”“料器”等词见诸于史料。古语曼妙,行语之间,体会玻璃的“百般形态”,虽然中国古代玻璃的发展历程是缓慢的,但却具有一定的连续性。

玻璃的发展演变

此处的“发展演变”主要是指玻璃成分体系和造型艺术两方面。研究者主要根据助熔剂的不同进行玻璃体系的划分,比如使用泡碱等作为助熔剂,制成的就是钠钙玻璃体系;使用铅矿和重晶石作为助熔剂,生产出来的即为铅钡玻璃,以此类推。西方以钠钙玻璃为主流,我国的玻璃成分体系比较复杂,不同时期不同地域代表性的玻璃体系有所区别。关于我国古代玻璃的成分演变,干福熹先生及其团队做了系统研究。目前国内出土最早的玻璃制品年代为春秋末战国初,在当时可谓稀罕之物,尤为珍贵,如河南辉县出土吴王夫差剑剑格上的蓝色玻璃和湖北江陵望山一号楚墓越王勾践剑剑格上的浅蓝色玻璃,体系为含碱钙硅酸盐玻璃,此后历经铅钡玻璃、钾玻璃、高铅玻璃、钾铅玻璃、钾钙玻璃等变化。

从造型艺术上来看,世界范围内,最早期的玻璃绝大多数为珠饰,制作技法也较为简单。其后,随着人群之间物质文化交流的不断深入、玻璃制作技术水平的逐渐提高,出现了各式蜻蜓眼玻璃珠、玻璃璧、玻璃剑饰、玻璃器皿、套玻璃、玻璃胎画珐琅等,由简至繁,彰显出古代劳动人民的智慧和创造力。至于玻璃的“今生”—现代玻璃,则早已脱离了古代玻璃的发展序列,跳出日用品的范畴,在各个领域广泛应用,大放异彩。除了常规的日用玻璃、建筑玻璃外,还有电真空玻璃(钨组玻璃、铂组玻璃等),光学玻璃(无色光学玻璃、光子玻璃等),生物玻璃(生物载体玻璃、抗菌玻璃等),航空航天用玻璃(舷窗玻璃等)和核技术用玻璃(核燃料玻璃等)……总之,随着科技的不断发展,将会有越来越多的玻璃品种被研发出来,发挥巨大的作用。

玻璃,作为最初的珍贵之物,“观者见之,莫不惊骇,以为神明所做”,到“国中琉璃遂贱,人不复珍之”,直至如今精彩纷呈的各式应用,莫不道出它曲折跌宕而又富有生命力的“一生”。得益于考古工作的持续开展,补充了众多玻璃的实物资料,让我们有机会去研究它的过去。同时,见微知著,从玻璃这个视角看古代文明的发展模式,不难发现,历史上各个地区文明的发展不是封闭孤立的,相反,它们开放包容、相互促进。

(作者为湖南省文物考古研究所文博馆员)