季风气候对农作物单产的影响分析——以镇宁自治县为例

韦 绮,王 海

(1.镇宁气象局,贵州 镇宁 561200;2.安顺学院资源与环境工程学院,贵州 安顺 561000)

人类为适应气候变化对农业生产布局与结构调整的影响主要表现在种植制度上的变化。应因季节、土壤、灌溉等条件而进行各种农作物的基本安排。一个地区多年所形成的种植制度是当地的气候、土壤等自然条件和经济、文化、种植习惯等一系列社会经济条件综合平衡的结果,其中气候条件的影响最为明显。因此人们为适应气候变化,不仅调整作物的种植结构、播种面积比例,还包括更换同种熟性不同的作物。

当然,未来的气候变化对中国农业生产有利有弊,气候变暖会导致适宜作物种植和多熟种植的北界都会向北移动[1,2],农作物的布局和品种的熟制也会发生相应的变化,也使农业生产的不稳定性增加,特别是这将明显减少中国华南地区、西藏的土地生产潜力[3,4];李袆君等[4]在前人的研究成果下分析了气候变化对中国三大粮食作物布局和种植结构的影响,表明由于气候变暖,粮食作物种植比例变化明显,其中,小麦种植比例波动大,水稻种植比例呈现南方和北方相反的趋势,且玉米种植比例出现持续增加趋势[5];随着气候变暖,中国北部地区水稻的种植比例增加,黑龙江、内蒙古和新疆小麦种植比例减少,而藏、黔、豫地区小麦的种植比例有所增加;复种指数变化在总体上呈上升趋势,气候变化使中国的主要作物品种布局发生改变,华北的强冬性小麦将会被半冬性小麦所取代,而耐高温的水稻品种将在南方占主导地位,同时东北地区的早熟玉米品种将逐渐被中、晚熟品种所取代[6,7]。

因此,本研究以典型亚热带季风区镇宁自治县23年的年平均气温、年降雨量、年平均相对湿度、年日照总时数、无霜期和积温等气象观测数据及大宗作物(主要是水稻、小麦、玉米)的单产统计数据进行研究分析,这对研究亚热带季风区气候变化对农作物种植结构的影响具有一定的理论和实践意义。

1 数据来源与描述

1.1 数据来源

从镇宁自治县(以下称镇宁县)农业农村局、气象局和统计局调查收集获得1990—2012年大宗作物(水稻、玉米、小麦、油菜)种植面积、气温、降水量、相对湿度、日照、无霜期和积温23年的数据,并对气候数据进行简单变化分析。本研究以镇宁县1990—2012年日平均气温稳定≥10℃的积温数据作为参考,探讨大宗作物(主要是水稻、小麦、玉米)对热量的要求,调整其种植结构,提高产量。

1.2 数据描述

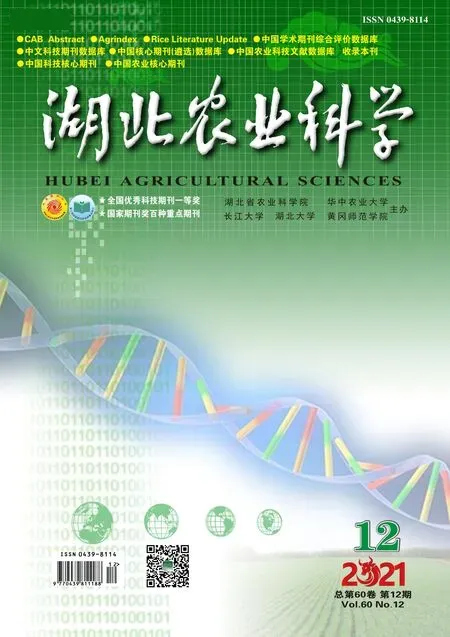

1.2.1 年平均气温 由镇宁县1990—2012年年平均气温变化(图1)可以看出,在近23年中,年平均气温出现上下波动的变化,但总体而言,变化呈上升趋势;平均气温15.4℃,其中年平均气温最高达16.8℃(2009年),较历年的年平均气温高1.4℃,年平均气温最低值为13.6℃,较历年的年平均气温低1.8℃。

图1 镇宁县1990—2012年平均气温

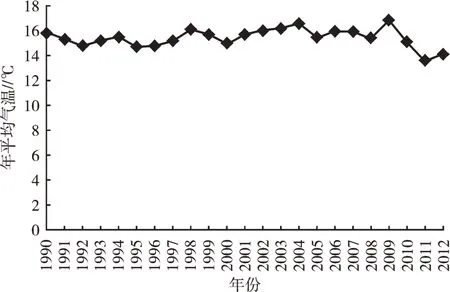

1.2.2 年降雨量 由镇宁县1990—2012年的年降雨量及年雨日变化(图2)可以看出,在近23年中,年降雨量的起伏变化较大,出现3个高峰年份和2个低值年份,其中,2000年年降雨量最高(1 841.3 mm),2008年次之(1 690.4 mm),最后是2012年(1 619.2mm);年降雨量最低的是2011年(874.7 mm),其次是1990年(1 033.3 mm);而年降雨量平均值为1 354.7 mm,最高值较平均值高486.6 mm,最低值较平均值低480.0 mm;在1990—2012年的年雨日最高达204 d,最低也有132 d,降水量较丰沛。

图2 镇宁县1990—2012年的年降雨量和年雨日

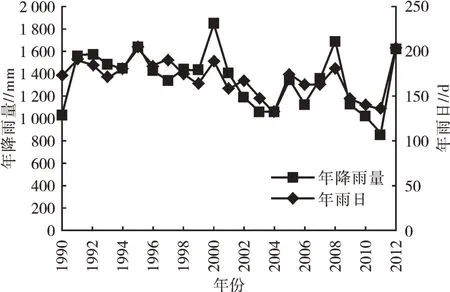

1.2.3 相对湿度 由镇宁县1990—2012年的年相对湿度变化(图3)可以看出,各年各个季度的相对湿度波动平缓,与历年平均相对湿度相比变化不大,但总体呈缓慢上升的趋势。

图3 镇宁县四季相对湿度及年平均相对湿度

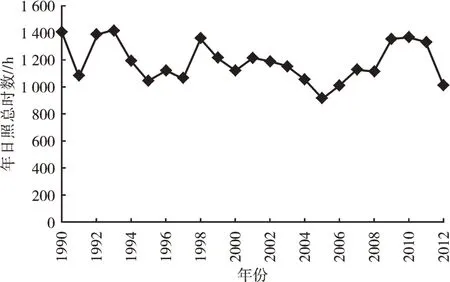

1.2.4 年日照总时数 由镇宁县1990—2012年的年日照总时数变化(图4)可以看出,年日照总时数的平均值为1 193.9 h,其中,年日照总时数最高出现在1993年,最高达1 416.7 h,较平均年日照总时数高222.8 h;最低出现在2005年,达917.4 h,与平均年日照总时数相比,相差276.5 h;其余各年度的变化波动较大,但总体看来,年日照总时数呈波状增长的趋势。

图4 镇宁县年日照总时数

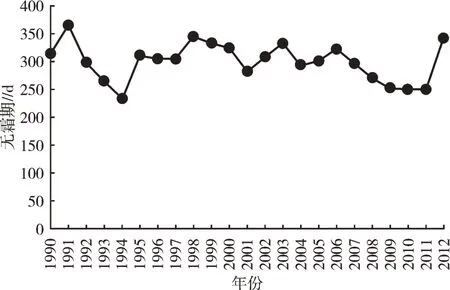

1.2.5 无霜期 由镇宁县1990—2012年的无霜期变化(图5)可以看出,在近23年中,无霜期的变化起伏较大,其中,无霜期平均是288 d,无霜期最低出现在1994年,为233 d,而最高出现在1991年,达365 d。从总体来看,无霜期的天数呈上升趋势。

图5 镇宁县无霜期

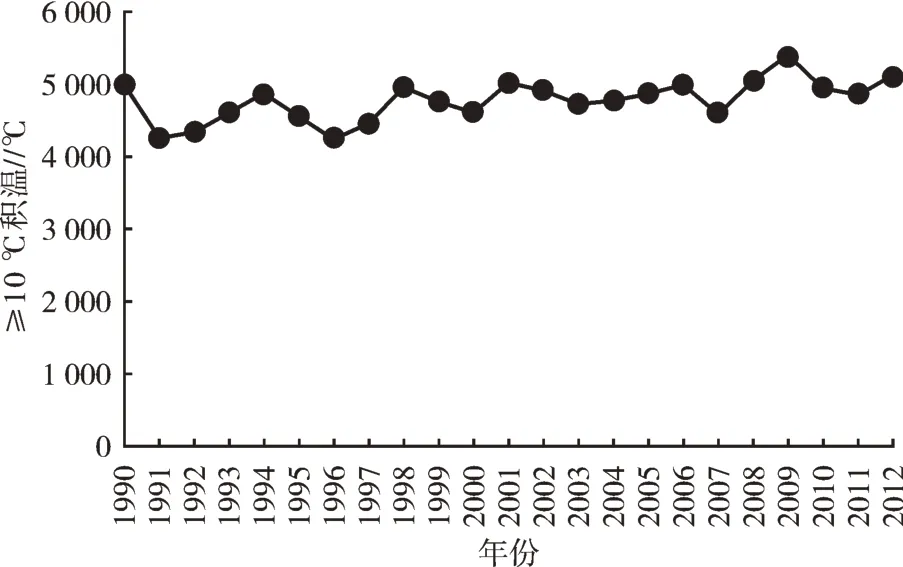

1.2.6 积温 由镇宁县1990—2012年积温变化(图6)可以看出,积温在4 000~6 000(d·℃)上下波动,总体而言,其变化呈上升趋势;平均积温为4 766.94(d·℃),其中,年平均积温最低达4 244.60(d·℃)(1991年),较历年的平均积温低522.34(d·℃),年平均积温最高值为5 386.70(d·℃)(2009年),较历年的平均积温高619.76(d·℃)。

图6 镇宁县≥10℃活动积温

2 季风气候对农作物种植结构影响的分析

2.1 变量选择

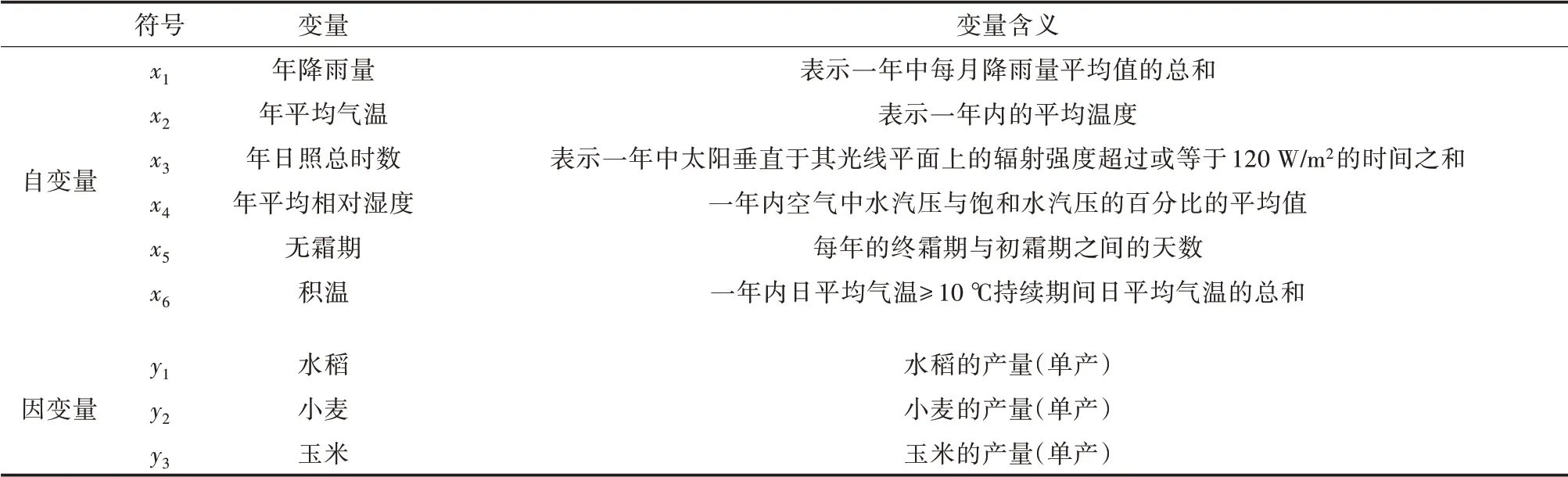

在气候变化对农作物种植结构的影响研究中,将年降雨量、年平均气温、年日照总时数、年平均相对湿度、无霜期和积温作为分析的自变量,水稻、玉米、小麦的产量(单产)作为分析的因变量(表1),从而分析农作物种植结构在气候变化影响下所发生的变化。

表1 变量选择及变量含义

2.2 模型选择

水稻、玉米、小麦等农作物的种植结构受多种气候因子的影响,因此把水稻、玉米、小麦产量3种农作物作为解释变量,而年降雨量、年平均气温、年日照总时数、年平均相对湿度、无霜期、积温这几个气候因子共同影响水稻、玉米、小麦。无论解释变量还是被解释变量都是连续变量,所以采用多元线性回归模型来拓展估计分析。其逐步回归方程如下。

式中,yi(i=1,2,3)分别表示水稻、小麦、玉米,x1、x2、x3、x4、x5、x6分别表示年降雨量、年平均气温、年日照总时数、年平均相对湿度、无霜期、积温。

2.3 模型运行结果

结合要解决的实际问题,运用SPSS 20.0统计软件进行估计分析。其结果如下。

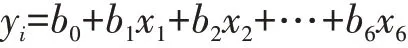

2.3.1 水稻产量模型运行结果 从模型估计结果(表2)来看,因变量y1(水稻产量)对6个自变量x1、x2、x3、x4、x5、x6回归的非标准化回归系数分别为0.059、35.370、-0.228、-9.745、-0.611、-0.007,对应的显著性检验t分别为0.611、0.689、-1.113、-0.388、-0.841、-0.075。年降雨量、年平均气温、年日照总时数、年平均相对湿度、无霜期、积温的P均大于0.05,故认为回归方程不显著。出现这样的分析结果,推测在统计过程中存在一定的误差,导致该模型的失败。

青浦区是全国第三批节水型社会建设试点。《条例》施行以来,青浦区继续按照《上海市青浦区节水型社会建设试点工作大纲》及规划,按照最严格水资源管理的要求,努力形成水资源管理制度、节水型经济结构、节水型工程技术和节水型行为规范等四大体系,扎实开展节水型社会建设各项工作。实行了取水许可和水资源论证制度,开展水平衡测试,实行定额管理,实行建设项目节水设施“三同时、四到位”管理制度。节水型社会建设试点取得初步成效,并于2011年通过了水利部全国节水型社会建设中期评估,被评为第三批全国节水型社会建设试点优秀单位。

表2 水稻产量运行结果

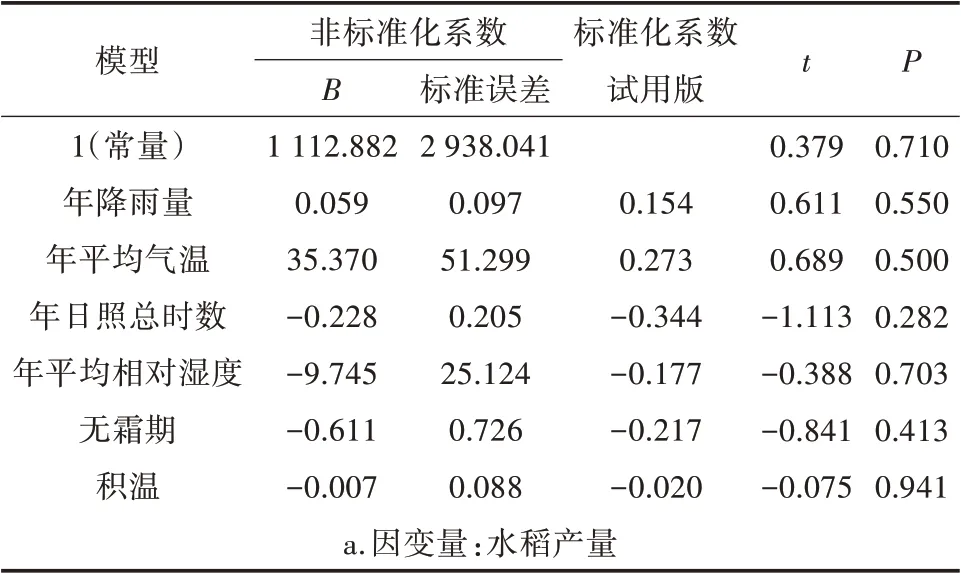

综上所述,此回归模型不可用于分析气候变化对大宗作物的影响。但为了继续研究,本研究将运用Excel单独分析水稻的产量。由镇宁县1990—2012年水稻产量变化(图7)可以看出,镇宁县2002年水稻产量最低,为3 460.65 kg/hm2,2003年产量最高,为10 253.70 kg/hm2。总体看来,其产量呈上升趋势,但在2010—2012年其产量有所下降。

图7 镇宁县水稻产量

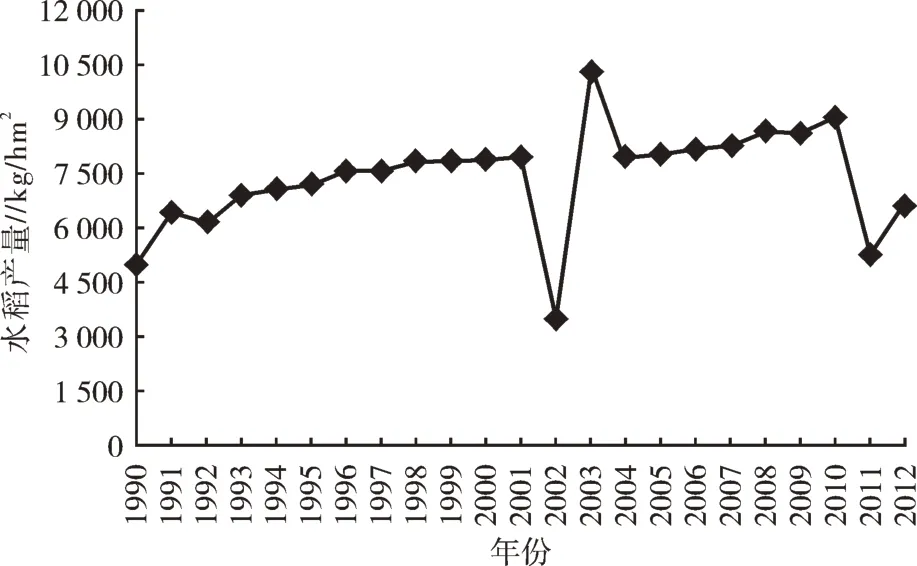

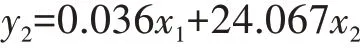

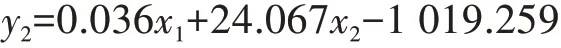

2.3.2 小麦产量模型运行结果 从模型估计结果(表3)可以看出,因变量y1(小麦产量)对6个自变量x1、x2、x3、x4、x5、x6回归的非标准化回归系数分别为0.036、24.067、0.009、7.659、0.134、0.015,对应的显著性检验t分别为2.230、2.858、0.263、1.857、1.124、1.035。年降雨量、年平均气温的P分别为0.040、0.011,P在0.01~0.05,可以认为回归方程显著,而年日照总时数、年相对湿度、无霜期、积温的P大于0.05,可以认为回归方程不显著。在标准系数一列中,可以看到“常数项”没有数值,已经被剔除,所以得到标准化的回归方程如下。

表3 小麦产量运行结果

式中,x1表示年降雨量;x2表示年平均气温;y2表示小麦的产量。

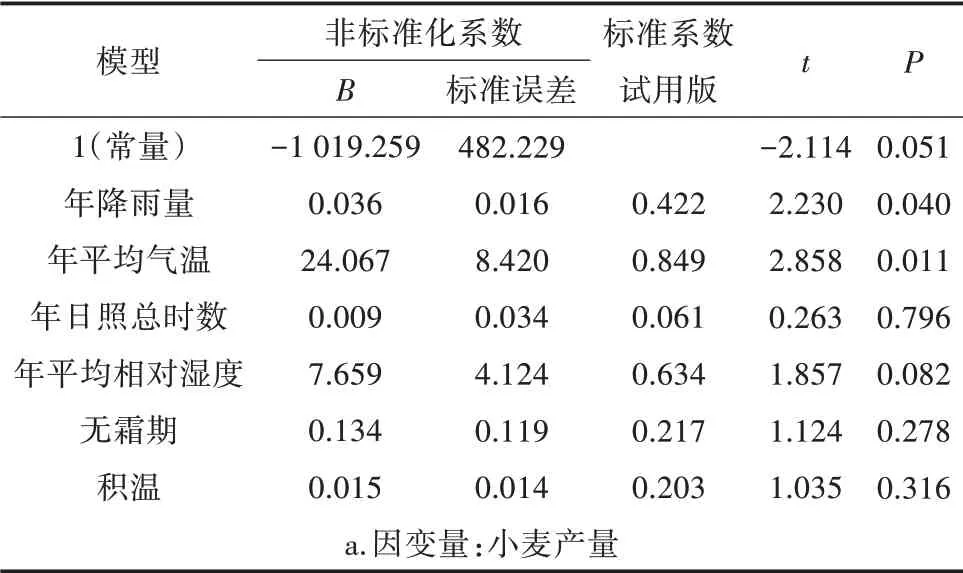

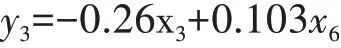

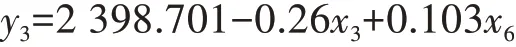

2.3.3 玉米产量模型运行结果 从模型估计结果(表4)可以看出,因变量y1(玉米产量)对6个自变量x1、x2、x3、x4、x5、x6回归的非标准化回归系数分别为0.016、-23.310、-0.260、-23.180、-0.476、0.103,对应的显著性检验t分别为0.356、-0.955、-2.667、-1.939、-1.377、2.454。年日照总时数、积温的P分别为0.017、0.026,P在0.01~0.05,可以认为回归方程显著,而年降雨量、年平均气温、年平均相对湿度的P大于0.05,可认为回归方程不显著。在标准系数一列中,可以看到“常数项”没有数值,已经被剔除,所以标准化的回归方程如下。

表4 玉米产量运行结果

式中,x3表示年日照总时数;x6表示积温;y3表示玉米的产量。

3 结果与分析

基于以上分析可以看出,随着气候变暖和水热条件的变化,农作物种植结构发生了改变,首先,从对水稻产量的统计分析可以得出,水稻的产量呈上升趋势。

其次,在分析气候因子对小麦产量影响中可以看出,年降雨量、年平均气温对小麦的产量影响较明显,表现为随着气候的变化,小麦的产量呈逐年下降的趋势,所以可以得出逐步回归方程如下。

式中,x1表示年降雨量;x2表示年平均气温;y2表示小麦的产量。

由该方程可以看出,年降雨量每增加一个单位会使小麦的产量增加0.036个单位;因为小麦是耐旱作物,所以年平均气温每上升一个单位会使小麦的产量增加24.067个单位;从多元回归方程来看,小麦的产量呈逐渐下降的趋势。

最后,在分析气候因子对玉米的产量影响中可以看出,无霜期、积温对玉米的产量影响明显,表现为随着气候的变化,玉米的产量呈波状且总体呈上升的趋势,可以得出逐步回归方程如下。

式中,x3表示日照总时数;x6表示积温;y3表示玉米的产量。

由上述逐步回归方程可以看出,日照总时数每增加一个单位会使玉米的产量减少0.26个单位;积温每增加一个单位会使玉米的产量增加0.103个单位;从多元回归方程来看,玉米的产量总体呈上升的趋势。

4 小结与讨论

4.1 小结

通过以上的统计分析和建立多元线性回归模型分析,得到以下几个结论。

1)通过气候因子对农作物的影响分析,可以看出随着降雨量的增加,小麦的产量逐渐下降,反之水稻、玉米的产量增加。在以后农业生产中,可适当增加玉米和水稻的种植面积,适当减小小麦的种植面积。

2)通过分析水稻、小麦和玉米的产量可以看出,当气候出现异常变化时,自然灾害对水稻、小麦、玉米产量的影响较大。2011年的年降雨量达到这23年的最低值,进而导致该水稻的产量较2010年减产57.5%,玉米则减产58.1%,相反,小麦则增产54.1%。当气候出现异常变化时,调整种植结构布局,直接影响着农民的经济收入。因此,农业部门有必要及时调整种植结构布局。

3)在进行多元线性回归分析后可以得到,在出现极端天气时,如干旱气候,使农作物的产量变化较大,进而导致农作物的种植结构会出现较单一的情况。

4.2 讨论

农作物的整个生长期受到众多因素影响。但一般情况下,气温、降雨量、相对湿度、日照时数、无霜期和积温等气候因子是直接性影响。农户通常会根据近年气候因子的变化进行趋势性判断当年和未来的气候变化情况,进而安排农作物种植。

1)气温。气温升高可以延长农作物的生长期,有利于多年生作物生长和热量不足地区发展农业,但不利于生长期短的作物生长;因为温度的升高会使农作物的生长发育速度加快,从而减短生长期,使作物的产量下降。同时,在年平均温度升高时,出现最高温和最低温的频率增加,这将会影响农作物的生长发育。在比较温暖的气候条件下,土壤有机质中的微生物分解会加快,在这种情况下,时间越长,土壤的肥力便会下降,导致农作物产量减少,进而将引起该区农作物种植结构的变化。随着气温的升高,病虫发生的时间可能会提前,害虫繁殖也将增加,对农作物产量的影响非常大,严重时会导致绝收,所以,这也是影响农作物种植结构的间接原因。

2)降雨量。降雨量是决定一个地区种植何种农作物的重要因素,降雨量丰沛的年份主要以水稻、玉米种植和一些需要足够雨水量的作物为主,反之,降雨较少的年份则以耐旱作物种植为主。

3)相对湿度。相对湿度是空气中水汽压与饱和水汽压的百分比,是影响植物吸水与蒸腾作用的重要因子之一;在相对湿度较小的情况下,植物蒸腾会比较旺盛,植物生长也较好;但如果长时间空气湿度处于饱和的情况下,植物的生长将会受抑制,导致谷物子粒的灌浆速度降低。此外,相对湿度大还容易引发小麦锈病等多种病害发生。如果相对湿度太小会加重土壤干旱或是引起天气干旱,特别是在气温高而土壤墒情较差时,植物的水分平衡受到破坏,会阻碍作物生长从而造成减产。

4)日照时数是太阳垂直于其光线平面上的辐射强度超过或等于120 W/m2的时间长度。年日照时数是衡量光照条件和表示气候变化的主要气象要素之一,对农作物的生产有着直接的影响;当阳光充足时,不仅会提高气温,增加有效积温,还有利于农作物的光合作用,从而促进农作物的健康生长。

5)无霜期。无霜期是指一个地区每年的终霜期与初霜期之间的天数。对农作物种植产生影响的是霜冻,5月以前出现终霜冻,仅对育苗移栽的作物有影响,6月出现终霜冻,对大多数出苗的农作物有较大影响;秋季初霜冻如果出现在9月下旬对大多数作物影响不大,在9月中旬出现初霜冻将影响大多数作物的成熟,造成减产和水分过大。因此,研究无霜期对于合理调整农作物的种植结构、提高其产量具有重要作用。

6)积温。积温一般指日平均气温≥10℃持续期间日平均气温的总和,是研究温度与生物有机体发育速度之间关系的一种指标。积温在农业气象中有3个方面的应用:①反映生物体对热量的要求,为地区间作物引种和新品种推广提供依据;②在农业气候研究中作为分析地区热量资源、编制农业气候区划的热量指标;③在农业气象预报、情报服务中根据作物各发育时期的积温指标,预报作物的发育时期。