“牛大姐”的养老生活

祝天泽

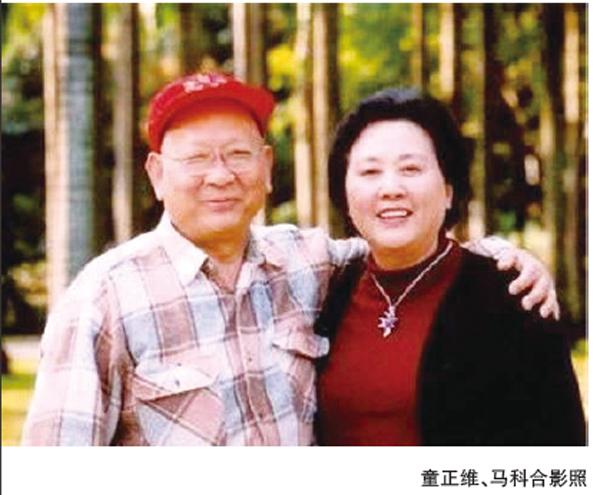

在上海浦东新区秀沿路迎丰老年公寓住着一对老年明星夫妇——91岁的马科与86岁的童正维。他们与普通的老年人一样,参加各种文化体育活动。有时还利用讲台,讲述自己的演艺生涯,与大家一起分享体会。

事业有成,比翼双飞

童正维与马科都是相当敬业的艺术家。童正维是上海话剧艺术中心的退休演员,退休前后演过不少影视剧,她在《编辑部的故事》中饰演敢于说话,爱挑毛病的牛大姐一角而闻名全国。她每次拍戏都认真做好“功课”,甚至还手抄自己要演的剧本。一次,她拿到《月嫂》剧本,为了拍好戏,翻阅资料,请教专家医生,对月嫂是怎么一回事弄得烂熟于心。拍戏时一招一式、一颦一笑很到位。她对拍戏的年轻演员说:只有小角色,没有小演员。配角、小角色演得真情投入也会很出彩,成为一个好演员。她还出演过《摩登家庭》《婆媳情》《从头再来》《上海红美丽》《花儿怒放》等影视剧作品。

马科是著名戏曲导演、上海京剧院国家一级导演,20世纪50年代被上海京剧院周信芳院长看中,挑起了导演大梁。1956年,马科进入上海戏剧学院表演师资进修班学习,其后导演了京剧《红色风暴》《赵一曼》《武则天》《曹操与杨修》《盘丝洞》,越剧《西园记》,粤剧《潮涨潮落》及黄梅戏《红楼梦》等几十部大戏,成就卓著,影响广泛。马科历任中国戏曲学院客座教授、上海表導演研究学会会长、瑞典斯德哥尔摩戏剧学院客座教授、中国戏曲导演学会副会长等职。他导演的作品情节紧凑、个性鲜明、场面生动、风格大气。他导演的《曹操与杨修》被业界认为既是现实主义的,又是传统写意的,是将两者融为一体的“新时期里程碑式的京剧作品”。该剧在1988年全国京剧新剧目汇演中获优秀剧目奖第一名,马科获最佳导演奖,此后获得殊荣不断。1993年,马科与瑞典皇家戏剧学院院士彼得·奥斯卡尔松互相拜师,其后两人在瑞典共同执导了话剧《仲夏夜之梦》《亨利四世》。马科在戏剧创作和导演理论上建树颇丰,曾将他编剧或参编的十多个剧目结集出版,并发表了《试谈京剧演员接受斯坦尼心理训练的可能性》《让京剧与世界接轨》等论文。他个人还获得第十五届白玉兰特殊贡献奖。著名学者余秋雨称赞他是“一代戏剧家的缩影,中国集大成式人物”。

由于京剧与话剧是相通的,两位老人在家中经常切磋交流,互相支持。一次童正维参加电视剧《西区的故事》拍摄,著名演员仲星火演一位老革命,受伤后成了植物人,童正维演他的妻子,在床边一遍遍地哼唱着《太行山上》,来慢慢地唤醒他。为了演好这场戏,回到宿舍里的童正维让马科为她“配戏”当一名植物人,童正维试着一次次地唤醒他,哭得眼泪都滴到马科脸上。就是这样一出简单的戏,童正维与马科配合默契,反复练了好几遍,正式拍摄时感动了在场的所有工作人员并一次通过。

风雨同舟 相濡以沫

这对夫妻生活道路并非一帆风顺。马科在工作上是个“拼命三郎”,曾被评为上海市劳模、上海市优秀党员。由于工作太过投入,他没有顾及自身健康,疾病接踵而至,开始是急性黄疸型肝炎,后遗症导致了迁移性肝炎,又患了坏死性胰腺炎,几番死里逃生。72岁时,他被查出患低度恶性淋巴瘤,做了眼角膜切除手术,经过17次化疗,杀死了癌细胞,控制了疾病。在马科患病期间,童正维正好接拍电影《美丽新世界》。65岁的她到菜场轮换着花样买来了甲鱼、黑鱼、虾、鸽子、鸭和猪肉,烹调成可口的菜肴,送到病房给马科吃。就这样,马科的胃口一天比一天好,体力一天天地恢复。出院后童正维又天天陪着马老一起散步、做操,每次半小时。经过多年的锻炼,马科的身体得到康复,几乎与正常人无两样。

为了保养身体,他们采取“候鸟式”养生方法。在夏天上海最热的时候,童正维带着丈夫到大连、北戴河或天目山避暑。而当上海冬天最冷的时候,则带着丈夫连续十年到北海和三亚避寒。这样一年四季在较适宜的温度中生活,增强了患者人体抵抗力,大大减少了疾病感染的可能。年届耄耋之年的马科感激地说:“路遥知马力,日久见人心。我这辈子患的都是些大病,正维不离不弃,精心照料。没有她的细心照料我早就不在人世了。”

每逢结婚纪念日,马科都要创作几首诗来赞美妻子,如“任她天花纷乱坠,我只看俺牛姐甜”“牛姐一笑百媚生”等。

育子有方 儿女成才

提起童正维马科养育的一双儿女,凡熟悉他们的人都用“优秀”“出色”来形容和赞美。他们的业绩确实令人刮目相看。女儿马朵是跨媒体文化人,她是时尚杂志《品位》的创刊人,还担任着电台、电视台节目的策划、嘉宾。2009年,马朵参建了创意文化传播公司,并于世博会期间设计入围投产了700余种特许产品。儿子马良是位卓有成就的摄影艺术家,他在摄影领域独辟蹊径,锐意创新,被称为“移动照相馆”,作品多次在美国、法国、澳大利亚、新加坡的摄影展和摄影节上亮相,并屡屡获奖。

言传身教是童正维、马科育子成功的最重要一条。马科说:我们怎么忙,怎么生活,怎么对待别人,孩子们都会看在眼里,记在心头。对孩子的人格形成,人生观确立有直接影响。马科带病工作,导演了一部一部大戏。在住院期间还时常与来访者探讨、交流导戏的体验。童正维退休后,54岁演《编辑部的故事》才成名。但她仍对影视剧孜孜以求,在晚年中塑造了一系列广大观众所喜爱的外婆、奶奶、母亲形象。而今已是80多高龄,每天仍经常在微信上发朋友圈,收获众多夸奖。他们的举动深深地影响了孩子们。儿子马良说,父母的敬业精神和一丝不苟的工作态度起了很好示范作用。人生就是要有作为,不能虚度年华。

童正维两口子对孩子的兴趣爱好、职业选择,从不干预,支持他们发挥所长。马良读小学时学习成绩不好,有的还开了“红灯”,但是他对绘画有一种天然的爱好。有时放学一回到家里,他就拿起笔来画,人群、高楼大厦、鸟儿、花卉……把家里的几面墙画得全是花花绿绿的。作为父母的马科、童正维不仅没有批评指责他,反而夸奖他画得好,这无疑给热爱绘画的马良添了“一把火”。后来马良考取了上海大学美术学院,在绘画和摄影上均有所建树。女儿马朵原来学的是法律,曾开过服装店,后来改行当杂志编辑,再后来又办文化公司设计特需产品。每一次转行,父母从不干涉,顺从孩子的兴趣与发展。童正维说:让他们根据爱好自由地发展,不断拓展空间。水到渠成会成功的。

行善积德 乐于助人

童正维、马科夫妇这对老艺术家非常有爱心。尽管退休早,收入并不高,近年来因看病休养经济支出很大,但是他们仍经常解囊来帮助困难者。

曾在童老家做过钟点工的外来妹小张,腰椎肿瘤压迫神经需手术,因支付不起手术费一万多元,此病一直拖着。童正维得知此信息,与儿子马良商量后,慷慨解囊相助。安徽省金寨县两位贫困孩子上学有困难,他们热心资助,从小学一直管到初中。一次他们到大连去度假,看到住老年公寓的老人们炎夏没有降温设备,他们赶快帮助解决。1980年,他们把一位蒙难10余年的艺校教师接到家中,居住了几年。后来老人平反后回到了北京。晚年他得了癌症,童正维赶去北京照料一月,直至送终。

两位老艺术家颇有感触地说:慈善并非是大款与有钱人的专利,人人都可以做慈善,只要你有一颗爱心,有一份责任。他们在入住养老公寓三年多来也一如既往关爱同住的老人们!