密度对玉米新品种漯玉16产量及主要农艺性状的影响

王蕊 付家锋 刘康 柳家友 吴伟华 闫海霞 李腾 姚晓丹

摘要 为了明确玉米新品种漯玉16的最佳种植密度,研究密度对其叶面积、产量和主要农艺性状的影响。结果显示,随着种植密度的增加,漯玉16的株高、穗位高和棒三葉叶面积先增加后降低,茎粗先减少后略有增加。穗长逐渐变短,穗粗减小,秃尖长和空秆率显著增加,穗粒数和百粒重显著降低。抽雄期、吐丝期和成熟期均有推后,生育期延长。综上所述,玉米新品种漯玉16在种植密度为7.5万株/hm2 时,株高和穗位适中,产量最高。

关键词 漯玉16;密度;产量;农艺性状

中图分类号 S-513 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2021)12-0031-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2021.12.009

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Effects of Planting Density on Yield and Main Agronomic Characteristics of New Maize Variety Luoyu 16

WANG Rui,FU Jia feng,LIU Kang et al (Luohe Academy of Agricultural Sciences,Luohe, Henan 462300)

Abstract In order to determine the optimum planting density of new maize variety Luoyu 16,the effects of planting density on leaf area, yield and main agronomic characteristics of Luoyu 16 were evaluated. The results indicated that the plant height, ear height and three ear leaves of Luoyu 16 increased firstly and then decreased with the increase of planting density,the stem diameter decreased firstly and then increased slightly. With the increase of planting density,the ear length became short,the ear diameter decreased,the barren ear tip and blank stem rate increased significantly,the decreasing amplitude of the number of grain per ear and 100-grain weight decreased significantly. The stage of tasseling, silking and maturity were delayed, the growth period were prolonged. In summary,with moderate plant height and ear height, the plants of new maize variety Luoyu 16 in 7.50×104 plants / hm2 obtained the highest yield.

Key words Luoyu 16;Density;Yield;Agronomic characteristics

玉米作为我国重要的粮食作物,同时也是重要的饲料和工业原料,在我国的种植面积和产量均为首位[1]。密度是影响玉米产量的重要因素之一,也是决定玉米生理性状的主要因素,增加种植密度是目前玉米增产的关键措施[2-5]。前人研究表明,在一定范围内干物质产量随着种植密度的增加而呈比例增加,但密度增加到一定水平后,逐渐降低[6-8]。研究认为,玉米产量和密度的关系呈典型的抛物线变化。柳家友等[9]研究表明,不同种植密度下,玉米的总叶片面积,尤其是棒三叶叶面积的增加对玉米产量的影响较大。杨利华等[10]研究表明,不同种植密度对产量的影响在不同的品种间也存在差异。漯玉16于2019年通过国家审定(国审玉20190309),笔者以漯玉16为试验材料,通过综合分析不同种植密度对棒三叶叶面积、产量及主要农艺性状的影响,筛选出其高产稳产最适的栽培密度,为玉米新品种漯玉16的大田种植和推广提供理论指导。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于2020年在漯河市农业科学院试验基地进行。试验地土壤为壤土,地势平坦,排灌方便,肥力均匀一致,前茬作物为小麦。

1.2 试验材料 供试品种为漯河市农业科学院2019年选育的玉米新品种漯玉16。

1.3 试验设计

试验设置为9个密度,分别为4.50万、5.25万、6.00万、6.75万、7.50万、8.25万、9.00万、9.75万、10.50万株/hm2,等行距种植,行距60 cm,行长5 m,5行区,随机排列,每个密度3次重复。田间水肥管理与高产田保持一致。于2020年6月8日播种,8月5日吐丝期对棒三叶进行叶面积测定,9月25日收获代表性果穗并进行考种。

1.4 测定项目及方法

1.4.1 株高、穗位高和茎粗。玉米生育时期记载出苗期、抽雄期、吐丝期和成熟期,生育后期调查记载主要病害,测量株高、穗位高和茎粗。

1.4.2 棒三叶叶面积。在吐丝期调查棒三叶叶面积。叶面积计算方法:A=k×∈(L×W)。式中,A为叶面积,单位cm2,k为修正系数0.75[11-13],L为叶片的最大长度,单位cm,W为叶片的最大宽度,单位cm,测量其棒三叶的叶长(L),单位cm,叶宽(W)单位cm。

1.4.3 成熟时产量及籽粒产量。成熟时每小区收获中间3行计产。每小区取有代表性的果穗10个进行考种,项目有穗长、穗粗、秃尖、穗行数、行粒数、百粒重。中间3行全部果穗晾干、脱粒、称重,按照14.0%含水量换算成产量。

受当年试验地区玉米生长季节阴雨寡照影响,该研究产量、穗粒数、百粒重等指标较常年略低。

1.5 数据处理及统计分析 采用WPS Excel 2019处理数据;采用SPSS 22.0软件进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 种植密度对漯玉16生育期的影响

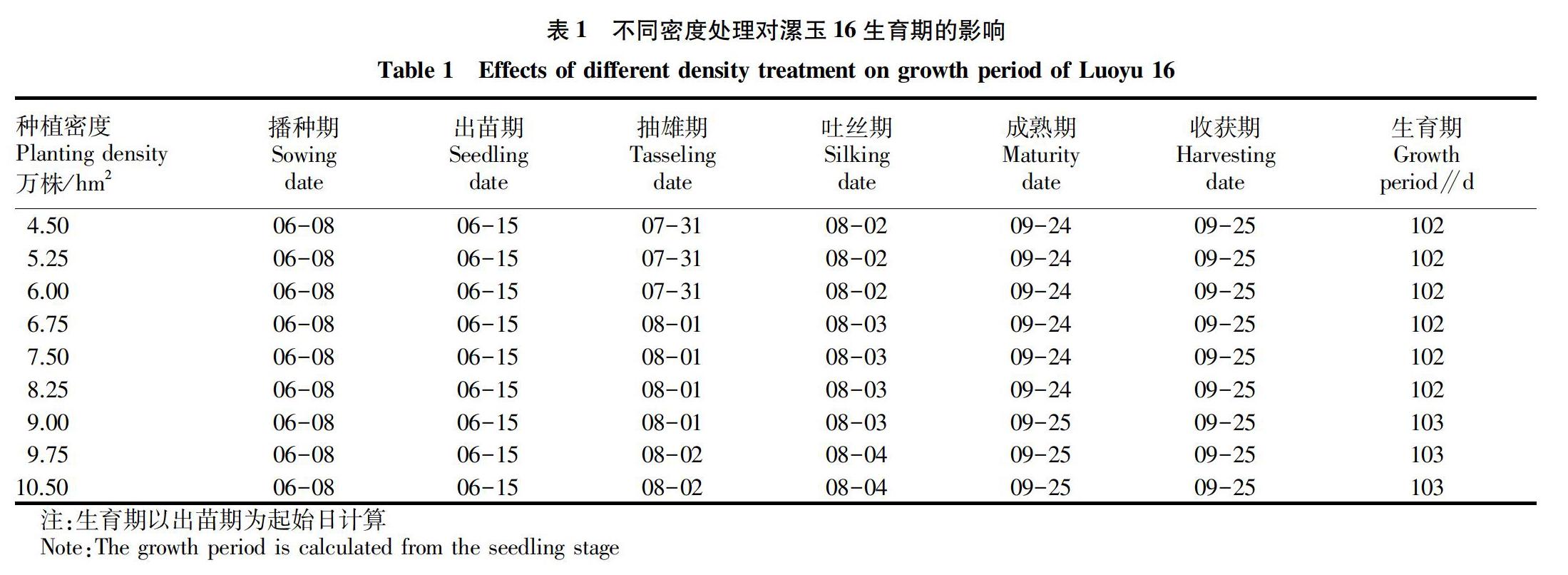

玉米生产中影响其生育期的因素有很多,其中玉米的生长和发育进程是影响其潜在产量的重要指标。Evans[14]研究认为,玉米杂交种籽粒生长时期的长短和产量高低有着密切的关系。从表1可以看出,随着密度的增加,漯玉16抽雄期、吐丝期和成熟期均有所推后,生育期有所延长。

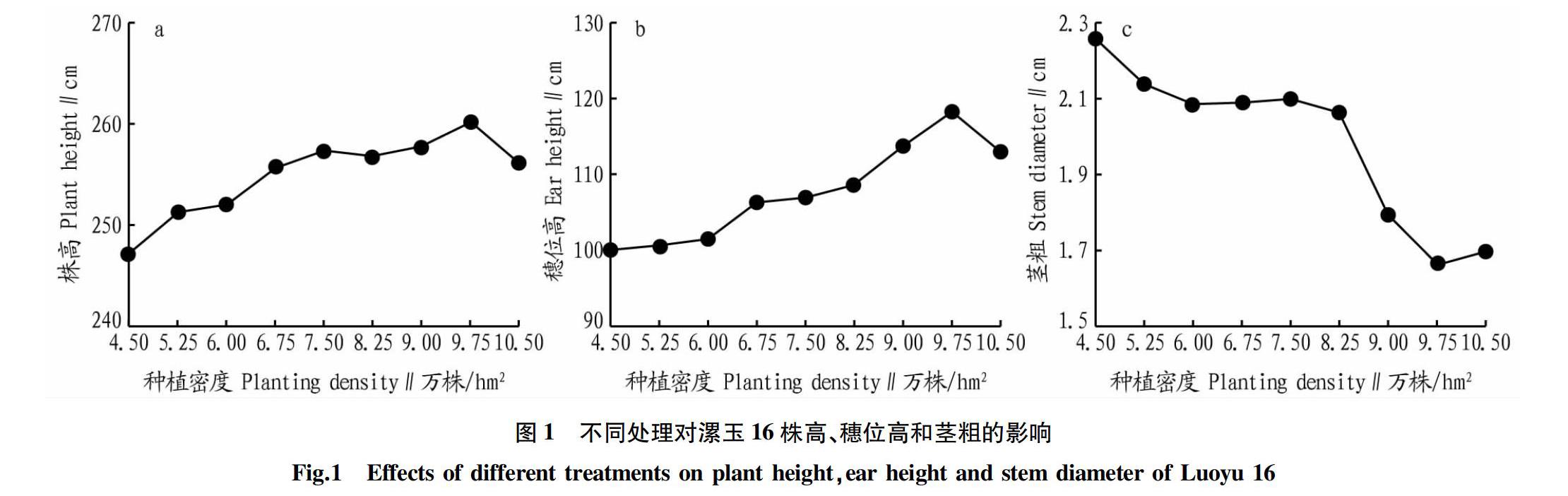

2.2 种植密度对漯玉16株高、穗位高及茎粗的影响

种植密度对漯玉16株高、穗位高及茎粗的影响较为显著(图1),9个种植密度下,株高和穗位高随着种植密度的增加均表现为先增加后降低,都在9.75万株/hm2时达到最高。种植密度从4.5万株/hm2增加到9.75万株/hm2,株高由247 cm达到260 cm,增加了5.3%;穗位高由100.2 cm达到118.2 cm,增加了18.0%,说明不同种植密度对穗位高的影响大于对株高的影响。9个种植密度下,茎粗随着种植密度的增加先减少后略有增加,在9.75万株/hm2时最低,种植密度从4.5万株/hm2增加到9.75万株/hm2,茎粗由2.25 cm降到1.66 cm,减少了26.2%,说明不同种植密度对茎粗的影响较大。

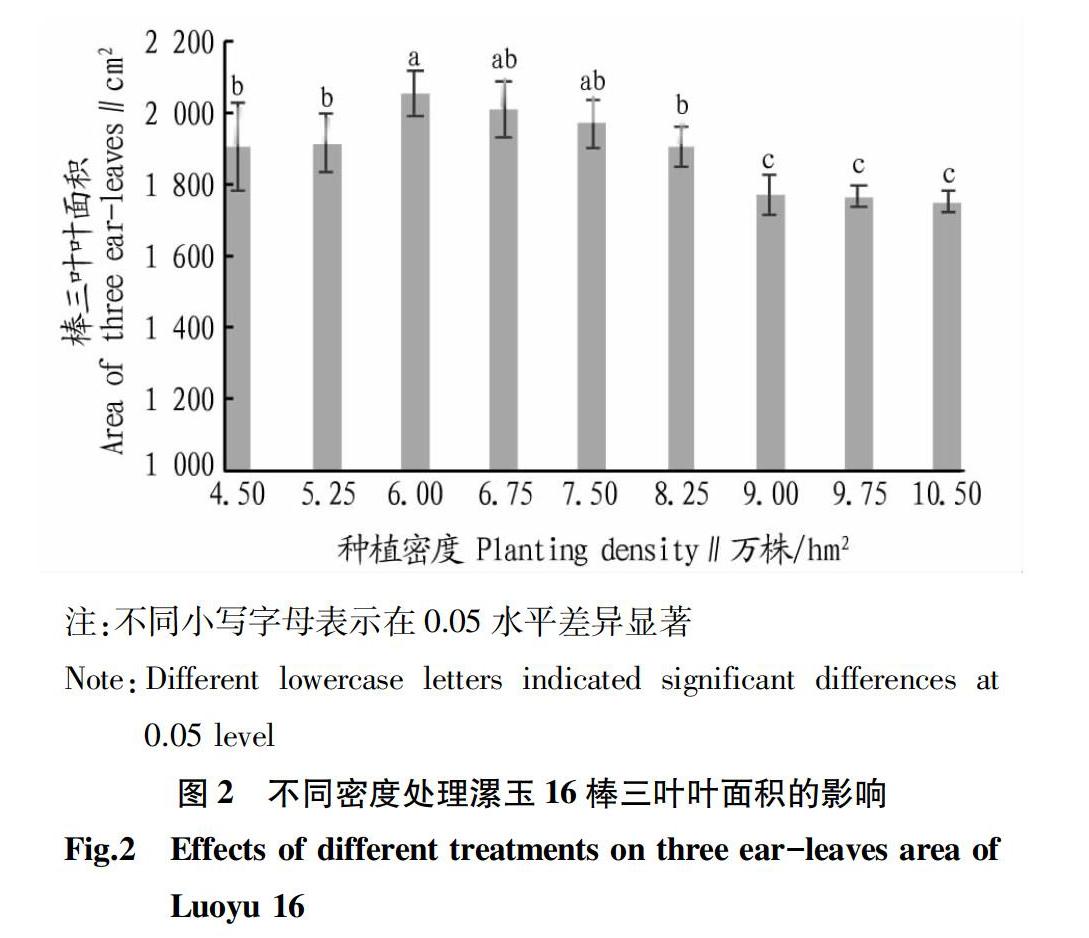

2.3 种植密度对漯玉16棒三叶叶面积的影响

在玉米叶片中棒三叶的叶面积最大,是玉米杂交种中光合作用最强的叶片,光合效率最高,在相同时间内形成光合作用的产物最多,对玉米籽粒产量的高低影响较大[15]。不同种植密度对漯玉16棒三叶叶面积的影响较为显著(图2),9个种植密度下,棒三叶叶面积随着种植密度的增加表现为先增加后降低,在6.00万株/hm2时达到最高。当种植密度从4.50万株/hm2增加到6.00万株/hm2时,棒三叶叶面积由1 903.2 cm2达到2 051.3 cm2,增加了7.8%;当种植密度从6.00萬株/hm2增加到10.50万株/hm2时,棒三叶叶面积由2 051.3 cm2达到1 751.2 cm2,减少了14.6%。

2.4 种植密度对漯玉16产量的影响 表2方差分析结果表明,区组间的差异不显著,不同密度处理产量的差异达到显著水平,这说明不同密度处理对产量的影响较大,需要做进一步的分析研究。

表3是不同密度处理对漯玉16产量的多重比较结果。从表3可以看出,9个种植密度下,漯玉16的产量随着种植密度的增加先增加后降低,在7.50万株/hm2时达到最高,产量为7 602.0 kg/hm2,显著高于密度6.75万株/hm2以下处理的产量,但与更高密度处理时产量的差异不显著。当密度高于6.75万株/hm2时,产量均高于低密度处理。在密度为4.50万株/hm2 时,漯玉16的产量最低。

2.5 种植密度对漯玉16穗部性状的影响

从表3可以看出,不同种植密度对漯玉16穗部性状的影响较为显著,穗长随着种植密度的增加整体呈降低趋势,在4.50万和5.25万株/hm2 时,穗长最长为16.8 cm,在9.75万株/hm2时最低,为15.0 cm,与最高时相比降低了10.7%。当种植密度从4.50万株/hm2增加到10.50万株/hm2时,穗粗由4.7 cm下降到4.3 cm,降低了8.5%;秃尖长和空秆率随着种植密度的增加显著增加,当种植密度从4.50万株/hm2增加到10.50万株/hm2 时,秃尖长由0.1 cm增加到0.7 cm;空秆率由0.5% 增加到5.8%;穗粒数和百粒重显著降低,穗粒数由545.1降低到425.2,降低了22.0%;百粒重由27.0 g降低到24.4 g,降低了9.6%。这表明在影响玉米产量的因素中,密度对穗长、秃尖长、空秆率、穗粒数和百粒重的影响都很大,说明高密度导致产量降低的主要原因是引起玉米结实率、百粒重降低。

2.6 种植密度对漯玉16抗倒伏性状的影响

从表4可以看出,随着种植密度的增加,漯玉16倒伏倒折率呈明显增加趋势,种植密度低于等于6.75万株/hm2时,基本没有倒伏倒折现象,高于该密度时倒伏倒折率明显增加,这表明随着密度的增加,品种的抗倒性下降。

3 结论与讨论

种植密度对玉米品种的生长发育、产量及农艺性状的影响较大,杨利华等[10]研究表明,不同种植密度对株高有显著影响,对穗位高的影响极显著,对穗位高的影响大于对株高的影响,并且对吐丝后群体干物质的积累有极显著影响,不同的品种间也存在差异。闫海霞等[16]研究认为,随着密度增加,穗行数、行粒数、穗长、穗粗、茎粗下降,秃尖、株高和穗位高增加。该试验的9个种植密度下,株高和穗位高随着种植密度的增加均表现为先增加后降低,都在9.75万株/hm2时达到最高,当种植密度从4.50万株/hm2增加到9.75万株/hm2 时,株高增加了5.3%,穗位高增加了18.0%,穗位高的增幅大于株高的增幅,这与杨利华等[10]的研究一致。

佟屏亚[7]认为在一定范围内,玉米生长期间叶面积越大,利用光能效率越高,产量也增加。该试验中,当种植密度从4.50万株/hm2增加到6.0万株/hm2时,棒三叶叶面积由1 903.2 cm2 达到2 051.3 cm2,增加了7.8%;产量也由5 922.0 kg/hm2 增加到6 498.0 kg/hm2,增加了9.7%,这与佟屏亚[7]的研究结果一致。吕丽华等[17]研究表明,随着种植密度的增加,玉米光合面积持续时间降低,净光合速率降低。该试验在较高种植密度下,棒三叶叶面积减少,穗粒数和百粒重降低,产量下降。杨国虎等[18]认为,在较低密度时,植株进行光合作用的数量少,物质的积累少,产量有限,在较高密度时,植株、叶片间互相遮挡,竞争激烈,影响个体光合产物的积累,物质的积累也少,这与该试验中产量随着种植密度的增加呈先增加后降低的趋势一致。

综上所述,随着种植密度的增加,玉米新品种漯玉16的株高、穗位高和棒三叶叶面积先增加后降低,穗长变短,穗粗减少,秃尖长和空秆率显著增加,穗粒数和百粒重显著降低。

在该试验条件下,种植密度为7.50万株/hm2时产量达到最高。

参考文献

[1]

周庆玲.7个玉米早熟新品种在安定区旱作区的引种初报[J].甘肃农业科技,2018(2):55-58.

[2] 王楷,王克如,王永宏,等.密度对玉米产量(>15 000 kg/hm-2)及其产量构成因子的影响[J].中国农业科学,2012,45(16):3437-3445.

[3] 齐建双,郭书磊,谷利敏,等.密度对不同玉米自交系生物学性状的影响及其耐密性分析[J].河南农业科学,2018,47(7):43-47.

[4] 薛华政,谷利敏,夏来坤,等.密度对粮饲通用型玉米新品种郑单901冠层结构和产量的影响[J].河南农业科学,2019,48(12):23-29.

[5] 赵玉廷.种植密度对玉米生理特性和产量构成的影响[J].安徽农业科学,2019,47(7):46-48.

[6] 吴远彬.紧凑型玉米高产理论与技术[M].北京:科学技术文献出版社,1999:67-97.

[7] 佟屏亞.我国玉米高产栽培技术的成就和研究进展[J].耕作与栽培,1995(5):1-5.

[8] 徐庆章,王庆成,牛玉贞,等.玉米株型与群体光合作用的关系研究[J].作物学报,1995,21(4):492-496.

[9] 柳家友,董家璞,张运栋,等.玉米叶向值、叶片面积与产量关系的研究初报[J].河南农业科学,1994,23(5):4-6.

[10] 杨利华,张丽华,杨世丽,等.不同株高玉米品种部分群体质量指标对种植密度的反应[J]. 华北农学报,2007,22(6):139-146.

[11] 王得贤.四种测定单株玉米总叶面积方法的比较[J].青海农林科技,1999(4):20-21.

[12] 杨国虎,李建生,罗湘宁,等.干旱条件下玉米叶面积变化及地上干物质积累与分配的研究[J].西北农林科技大学学报(自然科学版),2005,33(5):27-32.

[13] 张旭东,蔡焕杰,付玉娟,等.黄土区夏玉米叶面积指数变化规律的研究[J].干旱地区农业研究,2006,24(2):25-29.

[14] EVANS L T.Crop evolution,adaptation and yield[M].London:Cambridge University Press,1993:259.

[15] 唐海涛,张彪,田秀秀,等.玉米杂交种棒三叶光合性状比较研究[J].玉米科学,2009,17(2):86-90.

[16] 闫海霞,吴伟华,朱二刚,等.密度对漯玉336产量及主要农艺性状的影响[J].山东农业科学,2015,47(5):43-45.

[17] 吕丽华,陶洪斌,夏来坤,等.不同种植密度下的夏玉米冠层结构及光合特性[J].作物学报,2008,34(3):447-455.

[18] 杨国虎,李新,王承莲,等.种植密度影响玉米产量及部分产量相关性状的研究[J].西北农业学报,2006.15(5):57-60,64.