走出非洲

—— 直立人的拓荒传奇

叶 芷

直立人(Homo erectus)诞生于距今约180万年前的非洲,观其名察其意,直立人显然熟练掌握了一项重要技能——真正意义上的习惯性两足直立行走;直立人还是当之无愧的探险家,其最辉煌的成就莫过于他们是第一批走出非洲的人属成员。

在广袤的青色草原上,直立人满怀希望地向前走着,但也许他们并没有意识到,自己已经踏上了前往新大陆的征程。走出非洲并非只是一个地理概念,能够走出非洲,其本身就暗示了人类适应环境和改变现状的能力。人类活动范围的扩大,更为人类族群壮大和文化多样性创造了条件。

直立人迈出的这一步,无疑是人类演化史上的重要一步,为了完成这一步他们又经历了哪些考验?让我们回到一切的起点,探寻直立人和他们走出非洲的故事。

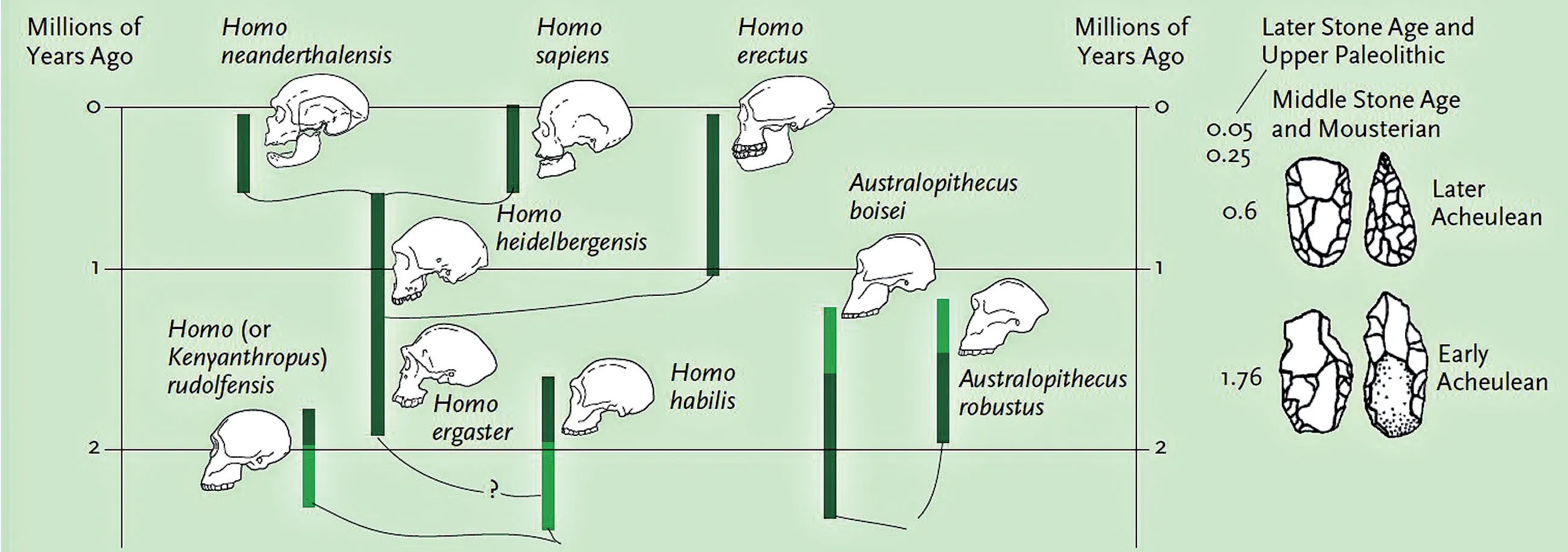

250万年以来的人类系统发育树(图片来源:Richard Klein,2013)

人类演化谱系中的直立人

一般观点认为直立人是由能人(Homo habilis)演化而来,不过其他早期人属成员,如鲁道夫人(Homo(orKenyanthropus)rudolfensis)也是直立人祖先的候选者(目前尚不能确定鲁道夫人是否为能人或为独立种属)。直立人出现后,能人并没有迅速灭绝,而是延续到了距今大约150万年左右,二者之间可能存在镶嵌进化而非简单的取代式直线进化关系。

作为直立人的起源地,最古老的直立人也出现在非洲。在直立人出现前的几百万年中,从未有人类走出过非洲大陆,而他们诞生后不久便迅速向亚欧大陆扩散。不过我们认识非洲直立人的时间很晚,反而是亚洲直立人更早为人熟知。早在1891年,荷兰古人类学者杜布瓦(Dubois)就发现了印度尼西亚的爪哇人,最初被命名为“直立猿人”(Pithecanthropus erectus);1923年,安特生和助手师丹斯基在北京周口店第1地点发现人类牙齿化石,随后裴文中先生和贾兰坡先生更是陆续发现了多个“北京人”(Sinanthropus pekinenensis)头骨化石。随着人类演化谱系的进一步完善,到了20世纪50年代,“直立人”(Homo erectus)作为人属成员的名称才被提出,亚洲东部的这些人类化石也被归类于其中。

距今140万年以前的非洲直立人(AfricanHomo erectus)也被学术界称作匠人(Homo ergaster)。1975年,Groves和Mazák以150万年前的KNM-ER992为标本,提出“匠人”的名称。命名之时,研究者只意识到匠人相对于南方古猿的体质进步性,没有将之与东亚地区的直立人进行比较,否则他们会发现两者极其相似。事实上匠人与东亚直立人在解剖学结构上很难区分,他们最主要的区别在于分布地域和年代早晚,前者生活在180万年-80万年前的非洲,后者则跨越了漫长的时间,大概从160万年前延续到至少30万年前。实际上,具备众多相同体质特征的这群中期人属成员,都可以统称为直立人,如果谈及匠人,目的则是强调其区域类型了。

直立人的后代广泛扩张,并产生分化,形成多个人类族群,到了30万年前,至少有东亚的直立人、欧洲的尼安德特人(Homo neanderthalensis)以及非洲的早期现代人(EarlyH. sapiens)同时存在,开始了多线并行的演化历程。

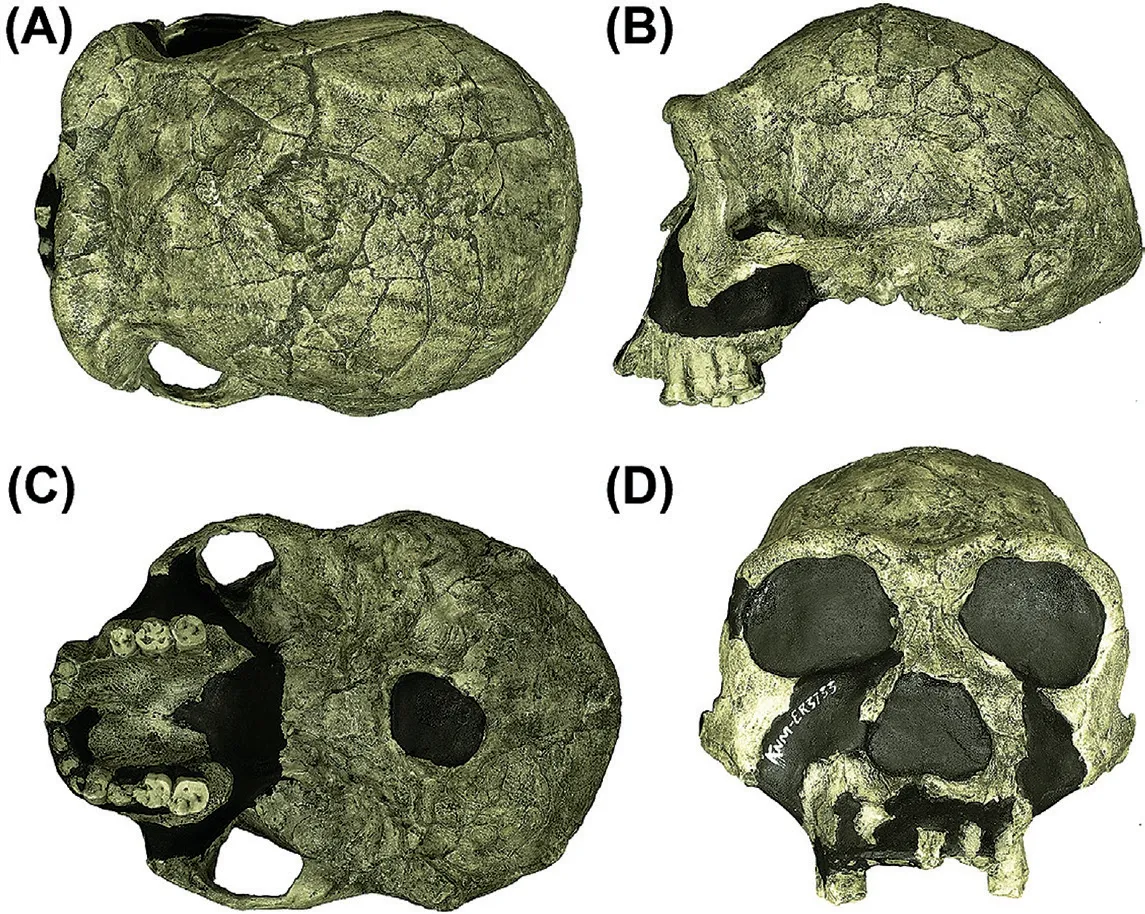

年代最早的直立人头骨标本,KNM-ER3733(图片来源:Scott W. Simpson,2015)

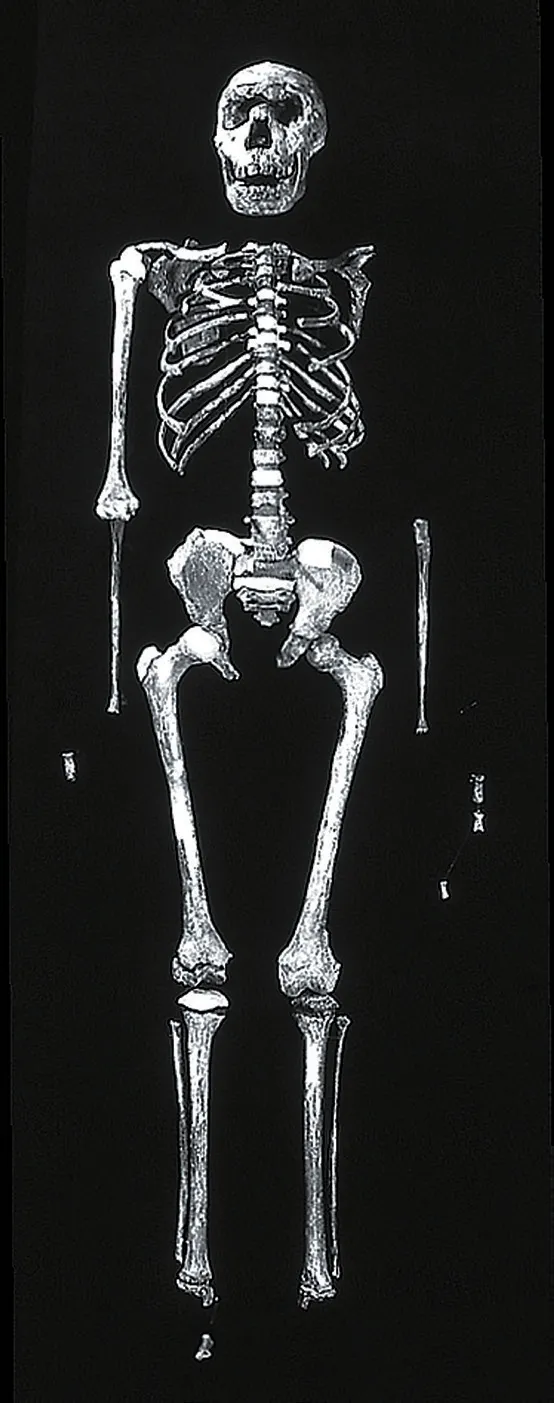

图卡纳男孩骨骼标本KNM WT15000(图片来源:Richard Klein,2013)

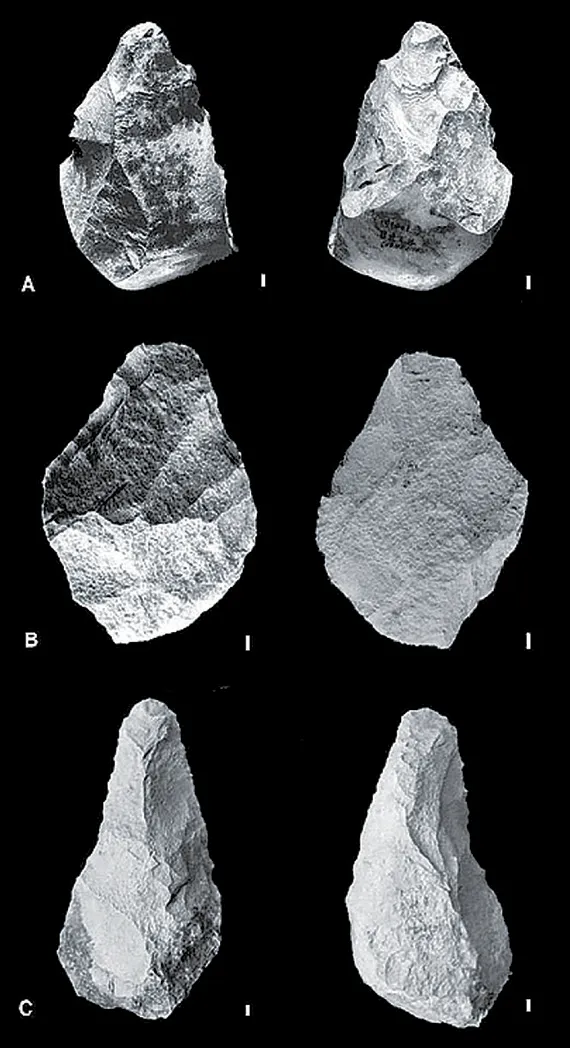

直立人的体质特征

基于对出土化石的研究,学者发现相对于能人,直立人在身体构造上显示出了进步性。在这里首先要提到的就是出土于非洲图卡纳湖东岸(East Lake Turkana)和西岸(West Lake Turkana)沉积物中的直立人/匠人化石。提到图卡纳湖大家或许会觉得有些熟悉,它位于东非大裂谷最北端,以发现大量早更新世至中更新世的人科化石闻名,包括南方古猿、能人、鲁道夫人和直立人/匠人等。

除了上文提到的KNM-ER 992,还有一些重要的直立人/匠人化石也在图卡纳湖附近发现,如目前已知年代最久远的直立人/匠人头骨,KNM-ER3733,测年结果为距今170万年。其中图卡纳湖西岸出土的直立人/匠人头骨和相关骨架至关重要,推测这可能是一个未成年男孩,依据出土地点,学者将之称作“图卡纳男孩”,该化石的编号为KNM-WT15000。

化石证据显示,直立人/匠人的体格更为高大,同时身体比例也发生了一些变化。他们手臂变短、而腿更长,这说明他们彻底告别了人猿的树栖生活,有更多时间在地面行走活动。习惯性两足直立行走也带来了一系列身体结构的变化,比如骨盆变窄、胸腔变宽大、腹腔缩小,这些变化都使得他们更像今天的人。

直立人/匠人与现代人差异明显的地方在于其面部和脑颅。他们的脸大而突出,有着后倾的额头和明显的眉弓,牙齿较大、头骨壁厚,这些特征都是较为原始的。不过他们拥有了典型的现代人突出的鼻骨。突出的鼻子其温度比身体内部低,有利于保存水分,这说明了他们适应于炎热干燥的环境,一定程度上解释了他们得以在非洲地区扩散的原因。

直立人/匠人的脑容量平均为1000毫升,比起650毫升脑量的能人来说扩大了不少,不过考虑到他们高大的体型,其脑颅的增大也就微不足道了。虽然以现代人的脑容量1300-1500毫升来比较,直立人/匠人的脑容量并不算大,但也足以支持他们发明新的打制技术、创造出新的工具类型了。

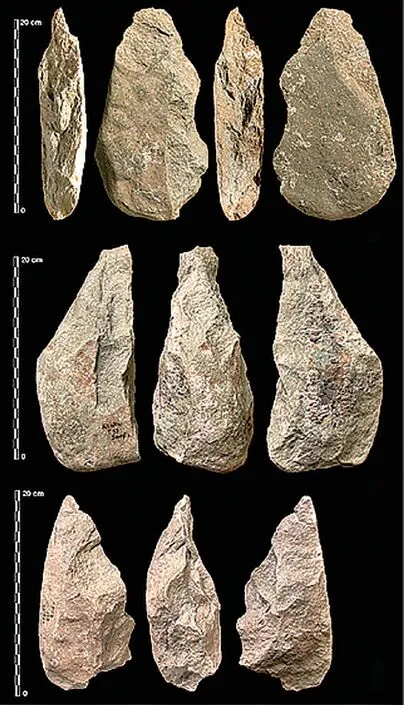

左图:Kokiselei(肯尼亚)遗址出土的手斧和手镐(图片来源:Lepre et al., 2011)

中图:Gadeb(埃塞俄比亚)遗址出土的手斧(图片来源:I de la Torre, 2011)

右图:百色盆地发现的两面器(图片来源:Hou Yamei, 2000)

直立人的技术与行为革新

直立人掌握了奥杜威文化(Oldowan),也即简单石核-石片技术,更在此基础上开创了阿舍利文化(Acheulean)。阿舍利文化阶段,两面器的概念出现,人们对石核的形态进行了预设,并且学会了对大型石片进行剥片的方法,得以制造标准化和定型化的工具。

阿舍利工业的命名来自法国亚眠郊区的圣阿修尔(Saint Acheul),这个遗址早在19世纪中叶就被发现,以大量手斧的产出而著名。而很久之后考古学家们才意识到,手斧真正的故乡是非洲,创造者是直立人。目前已知最早的阿舍利工具来自176万年前的图卡纳湖西部Kokiselei遗址,和直立人化石同时被发现;至于手斧及其技术在欧洲的传播则是在直立人走出非洲之后的事情,这时的欧洲手斧已经相当成熟,属于晚期阿舍利文化了,其主人可能是一批更进步的古老型人类——海德堡人(Homo heidelbergensis)。

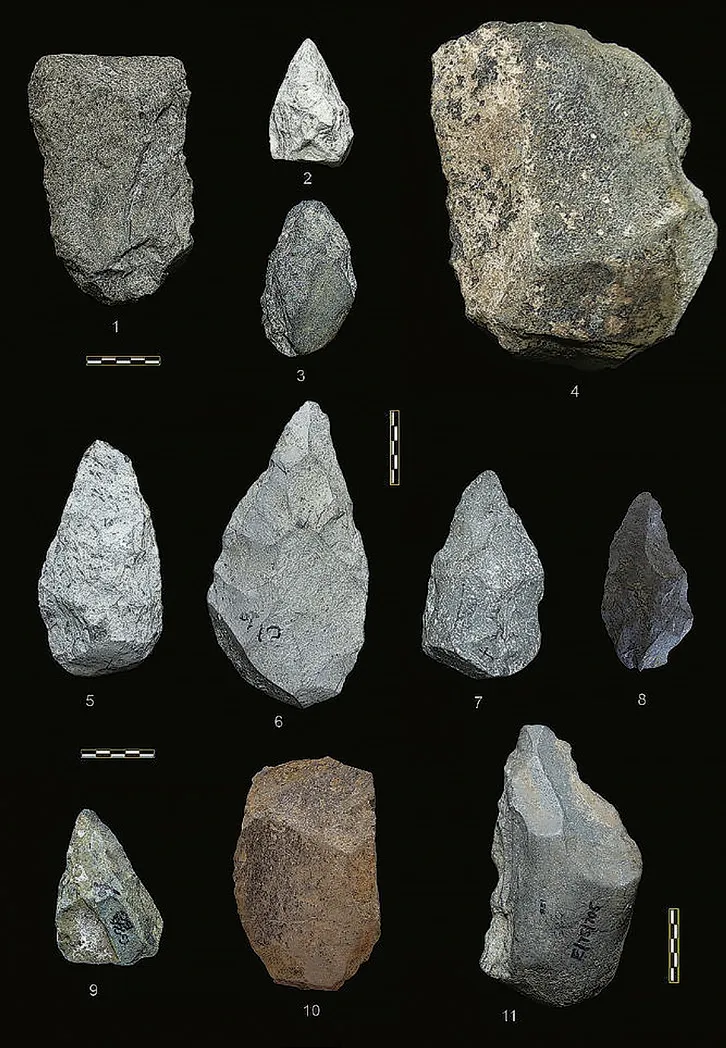

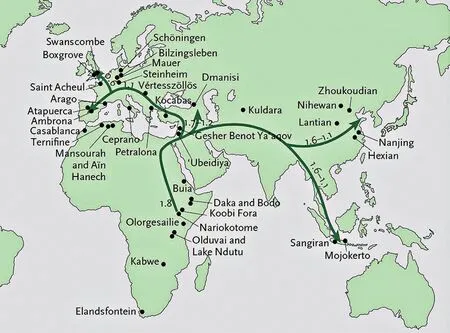

早期人类扩散可能路线示意图(图片来源:Richard Klein,2013)

阿舍利工业的标志性产品是大型切割工具(LCTs)——大型切割工具的制作需要对扁平砾石或大型石片的两面(或单面)进行修理加工,在两面交界处形成锋利的边缘。大型切割工具的代表有手斧(hand axe)、手镐(pick)和薄刃斧(cleaver)等。同时,手斧的功能也受到关注,由于手斧的大小和形状变异较大,所以推测其不止一种固定的用途。学者推测手斧有可能用作狩猎时的投掷物,也可能是随身携带的锐利武器,或者用于刮削树木;实验结果则显示,手斧很适合屠宰动物,能高效地肢解大象等大型动物。

人类化石和石制品同时证实了直立人走出非洲的事实。但除了既定的结果,我们也应该思考——为什么直立人能成为第一支走出非洲的人群,以及他们为什么要走出非洲。正如我们前面提到的,直立人身体构造显示出更强的环境适应性;脑容量扩大与技术进步相伴相生,在一定程度上说明其认知能力的提高;工欲善其事、必先利其器,手斧等“一器多用”工具的生产,使得他们能够更好应对来自外部环境的考验。另有一些关于直立人的行为证据,表明直立人可能以石为基搭建帐篷,不过这些现象也许是自然作用的产物。关于直立人用火,南非Swartkrans洞穴、东非的FxJj20AB等遗址则提供了可能的用火证据,年代在距今约150万年前。

基于以上条件,有证据表明在150万年前,直立人已经占领东非大裂谷更干旱的湖缘地区,还探索了埃塞俄比亚高原。万事俱备、只欠东风,在早更新世漫长的岁月中,会有几段较为湿润的时期,这时直立人终于得以突破撒哈拉沙漠这个天然屏障,继续向北、向东进发。至于他们为什么要走出非洲,我们倾向于认为直立人走出非洲是不自觉的行为,追逐“水草”的先遣部队可能并不清楚自己已经走上了另一块大陆。

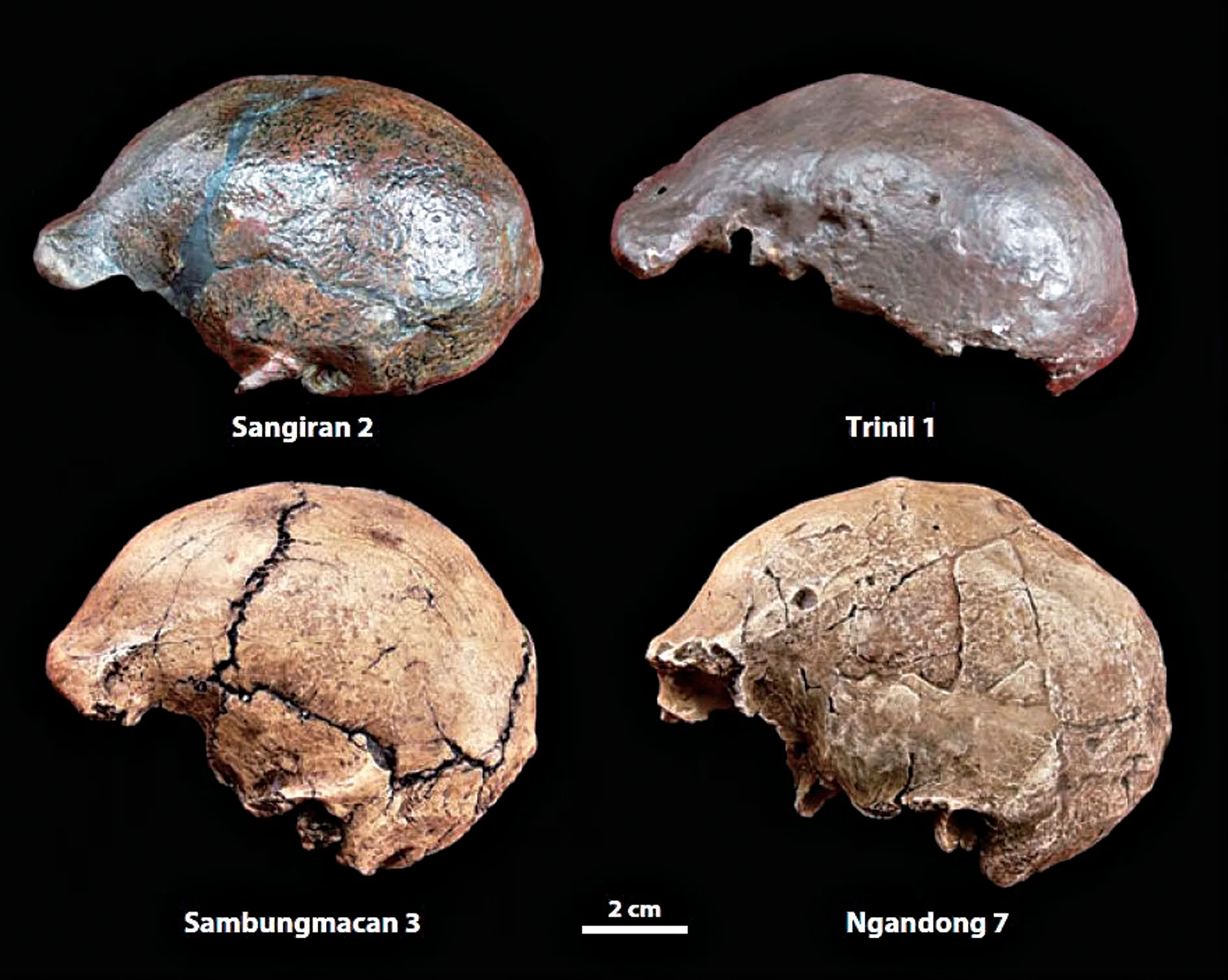

爪哇发现的直立人头骨(图片来源:Ian Tattersall等,2009)

“迈出第一步”

从地理位置来看,以色列的乌比迪亚遗址(Ubeidiya),位于亚洲、非洲交界处,应该是直立人走出非洲的第一站。这里发现了和非洲地区相似的阿舍利工具,表明了直立人的占领,其年代大约在距今140-110万年间。

不过,在乌比迪亚以北的德玛尼斯(Dmanisi)遗址,发现了更早的、直立人走出非洲的证据。德玛尼斯遗址位于格鲁吉亚共和国,地理位置在大、小高加索山脉之间。德玛尼斯出土了大量石制品,这些石制品均为石片或砾石石核,并未发现阿舍利技术的存在。遗址还出土了5个早期人类头骨,学者将这些头骨与非洲发现的人骨进行了对比研究,结果表明这5个人骨可能代表了不同的人类种属,其中1个有着更为原始的特征,近似于能人;另4个则和直立人相似。德玛尼斯发现不同类型的人种引起了不少争议,尤其是类似能人化石的发现,因为这涉及到一个关键问题——直立人真的是第一支走出非洲的人群吗?这一时间节点真的是最早的吗?虽然还有许多存疑的问题,但有一点值得强调,遗址发现的人骨化石和石制品年代在距今170-160万年,这说明了早期人类走出非洲的时间比我们预计的更早,至少在160万年以前。

向亚洲进军

大约距今160万年,从非洲走出来的直立人向东继续前行,并在亚洲迅速扩散、繁衍生息。

其中一支直立人来到东南亚,这一批直立人最早被荷兰古人类学者杜布瓦发现于爪哇,称为爪哇人。1891年,杜布瓦在印度尼西亚爪哇中部的索洛河,一个名叫Trinil的村庄找到了一个人类头盖骨;第二年,又找到了一根相当完整的股骨,并在上面发现了股骨脊,表明这个物种具有直立行走能力。为了强调这一物种的直立形态特征,且发展程度介于猿与人之间,杜布瓦将其命名为“直立猿人”。

然而遗憾的是,杜布瓦关于“猿人”的提议得到了科学界的冷落,而他也倍受打击,放弃了继续研究人类化石。不过1936年之后的新发现则证实了杜布瓦的发现,有学者在爪哇的Mojokerto和Sangiran地点又找到了类似的化石。这些人类化石确实如杜布瓦所说,处于由猿到人演化的中间环节,后来这个物种也在人类演化序列中得到了更准确的定位,被重新命名为直立人。由于化石所在地层关系复杂,爪哇直立人的测年数据在学术界也有较大的争议,一部分学者认为在距今165万年之前,另一部分学者则认为在距今100万年之后。后者赞同了“走出非洲”学说,前者则给“走出非洲”学说打上问号:165万年前出现在亚洲的直立人意味着时代更早的迁徙和分化,有一种可能是更早的人类走出了非洲,在非洲和亚洲各自产生了直立人分支。

此外,在爪哇的Ngandong,Sambungmacan和Ngawi,考古工作者找到了更多的直立人头骨,这些直立人与早期爪哇人拥有基本相同的体质特征,但脑容量有了扩大。值得注意的是这些直立人的年代很晚,测年结果证实他们生活在距今30万年前,表明直立人在亚洲的延续时间相当长。

20世纪20年代,中国的考古事业发展起来,其中周口店和北京直立人的发现无疑是浓墨重彩的一笔。中国有一项传统习俗,即以“龙骨”粉碎后入药,那时恰好有一名欧洲医生在药材中发现了被当地人称作“龙骨”而类似古人类的牙齿化石,于是引导古生物学家找到了一个名叫龙骨山的地方,正位于北京西南40公里处的周口店。第一个在周口店第1地点展开发掘工作的是瑞典地质学家安特生,随后也有其他外国考古学家如步达生、魏敦瑞在此工作。

之后,中国考古工作者参与发掘过程,并且取得重大成果。1928年,周口店的发掘工作由杨钟健先生主持,当时地质专业毕业的裴文中急需一份工作维生,便在杨先生手下成为一名助手,开始系统学习古脊椎动物知识。1929年,裴文中开始独立负责发掘工作,这年年末,可供发掘的面积缩小,工作眼看将要结束的时候,突然又在发掘区下方发现了一个小洞,原来是别有洞天。在发掘这个小洞的第二天,12月2日,裴文中竟然发现了一个完整人类头盖骨,这就是之后名声显赫的北京人头盖骨。在裴文中先生和随后贾兰坡先生的主持下,北京周口店第1地点总共发现了5个完整头盖骨,以及许多人类化石残片,共代表40多个直立人个体,如此大量的化石材料可以说是中国考古带给世界的惊喜。也正是北京猿人的发现,在某种程度上“拯救”了爪哇人——说明其在亚洲并非是孤立存在的,也确立了直立人演化阶段。

裴文中与北京人头盖骨(图源网络)

中国直立人的发现相当丰富。周口店发现的直立人大约生活在距今80-40万年;更早的湖北郧县人的年代在距今87-83万年,共发现了两个相当完整但变形的头骨;再早的陕西蓝田公王岭人的年代在距今115万年(最新证据显示可能在距今163万年前)左右,发现了一个女性直立人的头盖骨和面颅碎片;还发现了云南元谋人的两枚牙齿化石,年代甚至早到170万年前,但是该测年结果存在较大的争议。然而中国目前已经发现了更多年代更早的遗址,如212万年前的上陈遗址和243万年前的西侯度遗址。我们不禁疑惑,如果说直立人是最早走出非洲的人群,而这次迁徙的时间不早于180万年前,那么我国所发现的年代更早的遗址,其主人又是谁?不过上述两个遗址并未发现确切人骨化石证据,因此文化属性还有待商榷,而我们也期待更多的考古证据。

出土于Sima del Elefante的直立人下颌骨(ATE9-1)(图片来源: Richard Klein,2013)

欧洲地区的探索

至少在距今100万年前,直立人已经占据了非洲和亚洲东部、东南部,而欧洲有关直立人的考古发现却寥寥可见。可能是欧洲、尤其是北欧寒冷恶劣的气候阻挡了早期人类前进的步伐,早期人类对欧洲的探索都是浅尝辄止。

其中之一是位于西班牙阿塔普卡(Atapuerca)的Sima del Elefante,这里发现了经过打制的石器和人类化石,其中一块残损下颌骨可能代表直立人,年代在130-110万年前。而在阿塔普卡的另一个洞穴Gran Dolina,以及意大利的Ceprano,考古工作者又发现了与直立人不同的两种人类化石,年代在距今80万年左右,也许代表着征服欧洲但以失败告终的两支人群;其中前者被命名为先驱人(Homo antecessor),以表彰他们率先探索欧洲地区的功勋。

不过这些探索零星而短暂,60万年前,更进步的古老型人类海德堡人自非洲来到欧洲,并在这里长期定居,随后又演化出脑容量更大,且更适应寒冷气候的尼安德特人。应该指出的是,直立人是延续时间很长的种属,先驱人与中期直立人同时存在,海德堡人与晚期直立人同时存在,甚至到30万年前尼安德特人出现时,亚洲还生活着直立人,由此可见人类演化的路线是相当复杂的。

结语

直立人走出非洲,是从早期人类的摇篮走向了更广阔的天地。更复杂的气候条件、更加多样的地理环境为自然选择提供了条件,加速了人群分异。亚洲地区的直立人在特定的环境下,发展出富有特色的技术和行为方式;而直到60万年前海德堡人才宣告完成了对欧洲的占领,并成为尼安德特人和早期现代人的共同祖先,30万年前尼安德特人和早期现代人产生分化,前者占据了欧洲,后者则诞生于非洲,并再次向各大陆扩散。

直立人走出非洲是一则富有传奇色彩的故事,不过正如上文所讲述的那样,故事中还有许多关系到人类演化重要环节的空白页和尚存争议之处,为了将故事讲得更真更活,我们的探索将永不止步。