创新认知视角下组织行为学课程教学内容设计探讨

徐峰

摘 要:组织行为学是高校管理类专业的必选专业基础课,其学习目标非常强调培养学生的创新型思维。然而,目前有关如何通过该课程培养学生创新思维的研究较少。文章基于创新认知理论,结合该课程教学实际,初步构建一个培养学生创新思维的课程设计框架,并通过实例说明。最后,文章提出了有关教学建议和启示。

关键词:组织行为学;课程设计;创新认知;思维

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2021)17-0028-04

Abstract: Organizational Behavior is a compulsory basic course for students who major in business or public administrative sciences in colleges or universities. Its learning goal also emphasizes on cultivating students' creative thinking or cognition. However, there are few studies about how to cultivate students' creative thinking or cognition through this course. Based on the theory of creative cognition in combination with the teaching practice of this course, this paper primarily constructs a curriculum design framework for cultivating students' creative thinking or cognition via illustrating with examples. Further, this paper also proposes several suggestions for teaching practice.

Keywords: Organizational Behavior; curriculum design; creative cognition; mind

组织行为学是一门研究“在组织情境中人的心理和行为规律和现象”的现代管理科学。该课程基于心理学、社会学以及人类学的学科领域,分别从个体、群体和组织设计三个层面探讨组织管理中影响工作表现和绩效影响因素的科学。高校开设的管理学大类各专业中均设置该课程,并把它作为专业必修基础课程。因此,该课程对于培养学生认识管理现象能力以及塑造创新思维有无法替代的作用。然而,现在课程教学设计单一,基本按照书本中模块进行教学设计。尽管在课堂上,教师注意引导学生将理论与实践相结合,提高了学生管理沟通和团队合作等应用能力,但作者发现学生普遍缺乏创新认知思维来思考课本中的理论知识。在现实管理实践中,创新认知思维对于学生将组织行为学相关知识应用于管理实践至关重要。鉴于此,本文基于创新认知(creative cognition)理论,探索如何在组织行为学课程的教学内容设计中培养学生创新认知思维。

一、组织行为学课程教学内容设计现状

(一)组织行为学课程教学内容的特有之处

第一,区别于其他管理类课程,该课程教學内容涉及心理学知识以及管理学原理基础知识。对于管理类专业学生来说,缺乏心理学基础知识是普遍现象,导致很多学生无法理解一些基础的心理学概念。第二,该课程的实践性非常强,需要引用大量的管理实践案例来讲解理论,比如管理者的行为方式、组织文化环境等。第三,该课程强调权变理论的重要性,即人与环境的交互作用效应。因此,在讲授课程中,教师需要结合不同的管理情境帮助学习分析理论的精髓所在。作者将结合这三方面的内容,并结合创新认知理论初步探索组织行为学课程教学内容设计如何培养学生的创新认知思维。

(二)组织行为学课程教学内容设计存在的问题

第一,培养学生创新思维的问题。组织行为学的首要教学目标是通过分析和认知组织管理现象,培养学生创新思维。但如何培养创新思维始终是广大教学教育者不断探索的话题。单纯通过理论讲解与案例分析,只能让学生学到感性知识,无法深入理解其现象背后的机制。由于组织行为学是管理学类基础课程,如果没有通过该课程达到培养学生创新思维的目的,学生将形成惯性思维学习管理学类其他的专业必修课程。

第二,课堂组织方式的问题。目前,主要的课堂组织形式为教师将课程分成若干主题, 每个主题分解成两到三个问题。教师在课堂上简单扼要地讲解章节内容后, 提出章节对应的问题, 让学生反思。这种组织行为比较适合小班教学,不太适合大班教学。不断探索如何在小班和大班教学取得同样的教学效果是改进课堂组织方式的关键所在。更为重要的是,课堂组织方式需始终有利于培养学生的创新思维。

第三,理论联系实际的问题。毫无质疑,本课程需要教师引用大量案例,达到理论联系实际的目的。目前作者发现,大部分案例都太宽泛、范围太大。比如通过以华为、腾讯等大型公司实例,在某种程度上让同学们认识到大型公司的管理实践如何与目前的理论相契合。但实际上,此类公司规章制度非常健全,往往难以体现管理环境的特色,如企业和行业属性。学生如去中小企业实习,会发现所学过的理论未必适用他们分析管理现象。因此,最关键一点在于通过案例培养学生创新思维,让他们学会深入分析案例。

第四,使用当代数字化技术的问题。当今是数字化时代,5G、大数据以及人工智能技术丰富了现代教学技术。目前比较流行的就是用网络多媒体课堂与学生线上或线下互动。在新冠肺炎疫情期间,该技术发挥了不可替代的作用。因此,在线上教学中,可以将新型的信息技术融入进去丰富教学资源,提升学生兴趣,贯通培养学生创新思维。

二、组织行为学课程教学内容设计新探

(一)理论基础

创新认知理论属于认知心理学的研究范畴。创新认知被定义为具有创造性的认知再生过程。认知再生过程包括对记忆中现有结构的改进并形成新的关系结构。这是一种对知识结构的重新组合和配置。研究者从不同角度定义创新认知的维度,并提出了具体的可以操作的创新认知概念。本文认为与组织行为学课程教学内容设计密切相关的创新认知思维包括两个:发散思维(divergent thinking)和富有洞察力的解决问题的能力(insightful problem-solving)。两种认知思维模型都与大脑执行功能密切相关。前者是指思维视野广阔,思维呈现出多维发散状,如采用不同角度看待问题等。在学习组织行为学课程中,学生需要充分理解课程提供的不同层面的组织理论,且需要从不同角度分析管理现象,这有利于重构之前的管理现象认知。后者是比常规解决问题能力更深入的解决问题的一种能力,比如借助多种数字化平台分析组织行为的问题,并提出一种可操作的解决方案。

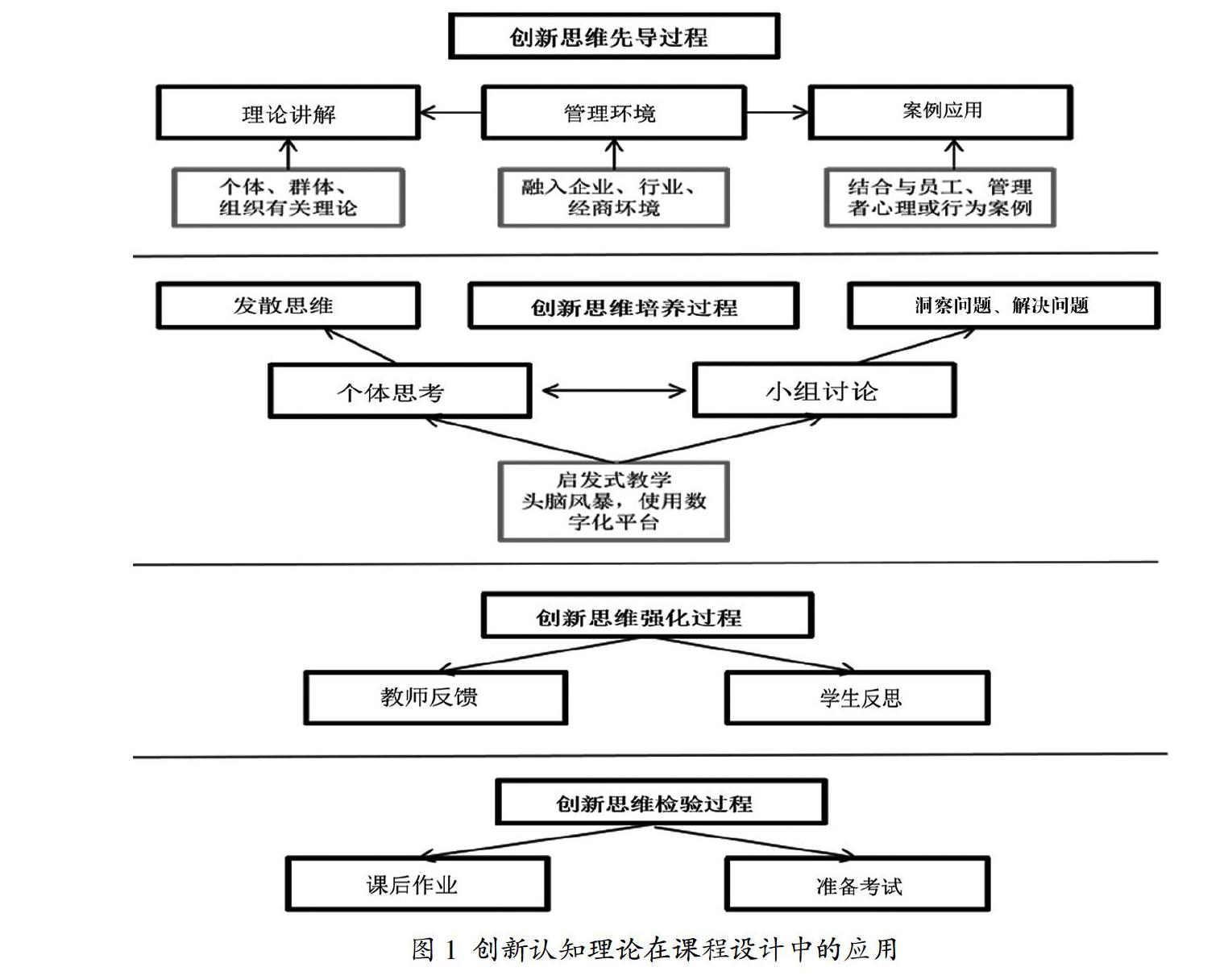

(二)创新认知理论在课程设计中的应用

1. 先导基本过程

先导基本过程包括理论讲解以及案例应用,并充分结合当今管理情境。理论讲解一般分为基本理论知识导入,具体包括个体、群体以及组织三部分的主要理论知识。然而,本课程设计与其他课程不同在于理论讲解部分,应该加入创新思维方面的理论讲解。但需要注意的是,不能直接阐述该理论的要义,需间接地说明创新思维在组织管理实践中的重要性。可以通过企业面试和招聘或者升学与就业的案例来实现。案例应用已经是该课程最常用的一种方法,但本文建议案例的选择应该严格遵循与主题密切相关的原则。作者发现,很多教师在引用案例的时候,喜欢引用多个案例,往往导致学生接受大量的案例而无法理解。鉴于此,本文建议教师可以根据每一个理论知识,引用一个案例,并深入讲解。第三点,融入管理环境意识是指明确案例引用中企业的性质、行业属性、个体的背景等与管理职能密切相关的信息。作者认为这一点非常有助于培养学生的洞察力。

2. 创新思维培养过程

在本环节培养过程中,创新思维的培养依旧需要采用传统教学方法和新型教学方式相结合的形式。传统的教学方式比如启发式教学依然占据重要的地位。本文建议在先导过程完成之后,采用启发个体思考以及小组讨论的形式。启发个体思考时,注意引导学生发散思维,要求学生用多种方式应用理论和分析案例,并做到举一反三;启发群体思考时,注意引导学生以小组的形式开展头脑风暴讨论,即每个提出解决方案,依次讨论,培养深刻的洞察力。当今是数字化时代,数字平台和设备为教学进一步提供了便利。教师应该充分利用多媒体平台和通讯设备,鼓励学生线上和线下讨论。这也将进一步培养学生的洞察力,以及解决问题的能力。

3. 创新思维强化过程

在培养创新思维强化过程环节中,教师的反馈和引导学生反思是最重要的两个环节。首先,教师根据学生个体或小组分析讨论结果,给予积极的点评,重点在于评价思维过程,而不是哪位同学或小组的讨论质量。比如帮助学生分析讨论结果如何有助提高他们的发散思维以及洞察力。其次,教师引导学生个体或小组成员进一步思考,并总结自己在思维培养方面取得的进步。最好引导学生记录下来,以便学期末的总结和反思。学生通过记录思维培养过程,也可以慢慢发现自己从量变到质变的过程。

4. 创新思维检验过程

在创新思维强化过程环节中,课后作业实践以及准备考试是两个比较容易操作的方法。通常,高校给该课程设置为32或48学时左右。教师应该至少布置六次以上作业来强化他们的创新思维。由于本課程实践性强,可以鼓励个体或小组以企业调研的形式来形成案例,然后使用个体、群体或组织中具体某一个或多个理论来分析该企业情况。这里要求同学们在调研时注重自己应用原理分析该企业实际管理情况的思维能力,而不是单纯对企业评头论足。课后作业形式丰富多样,但作者认为始终贯彻培养发散思维、洞察力和解决问题能力,将有助于他们提高认识企业管理情况的能力。课后作业实践将直接与准备考试相挂钩,可以按时同学考试的题型与平时的小组讨论、案例分析相一致。答题的思维也是平时讨论的思维。图1简要概述整个过程。

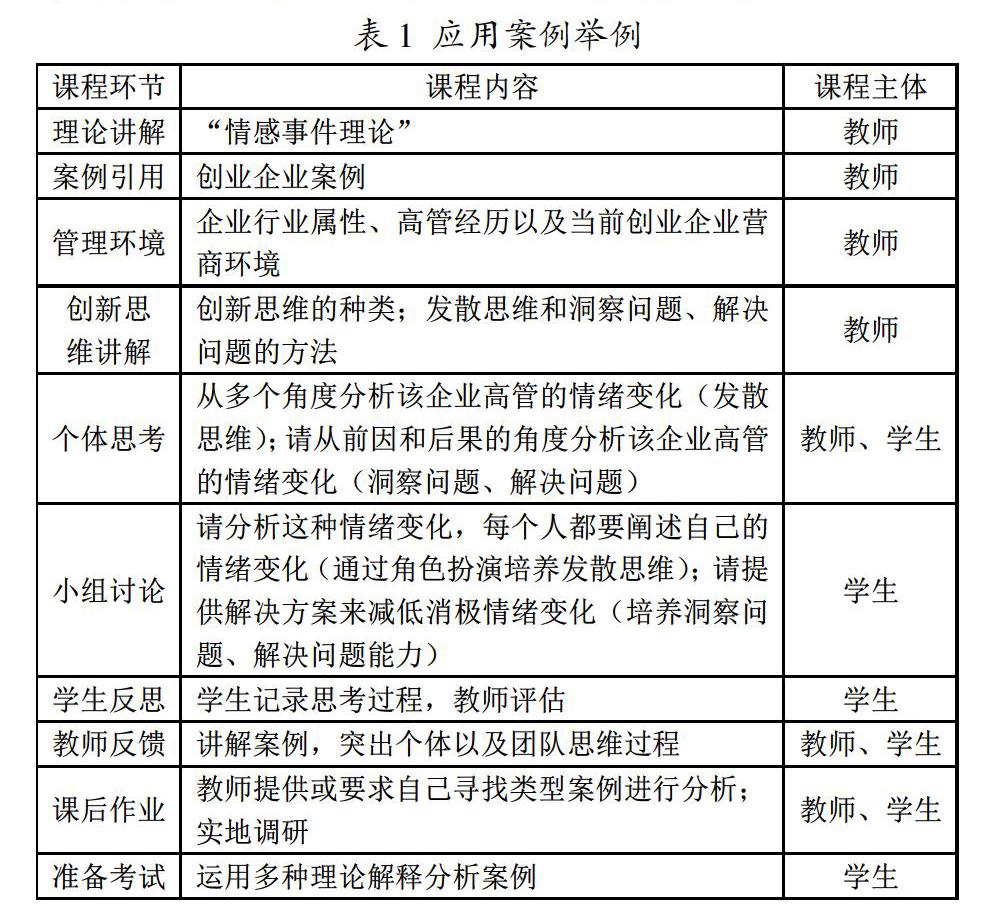

(三)应用举例

本文通过选取组织行为学课程中“情绪”这一章节举例说明如何应用。具体讲解“情感事件理论”以及“情绪管理”这一章节。

1. 创新思维先导过程

理论讲解:通过多媒体直观呈现“情感事件理论”这一理论模型。这里通过图形模型突出,而不是简单用文字概述;由于与个体情绪相关联,在课前播放情绪调节的视频或音乐。

案例引用:请同学思考自己在学习中遇到琐事时,自己的情绪有何变化?引用作者调研一个创业企业案例。比如新冠肺炎疫情,引发该企业高层管理者的集体消极情绪,但员工保持积极情绪。

管理环境:在讲解案例中,明确该企业行业属性、高管经历以及当前创业企业营商环境等。并详细阐明这些如何与案例相互融合。

创新思维讲解:间接介绍什么是创新思维?创新思维的种类?发散思维和洞察问题、解决问题的方式和方法?本内容的介绍不宜太长时间。

2. 创新思维培养过程

个体思考:该企业运营情况如何影响高管情绪呢?请从多个角度分析该企业高管的情绪变化(发散思维)。请从前因和后果的角度分析该企业高管的情绪变化(洞察问题、解决问题)。

小组讨论:假设你们团队处于该企业的处境,请分析这种情绪变化,每个人都要阐述自己的情绪变化(通过角色扮演培养发散思维)。请提供解决方案来减低消极情绪变化(培养洞察问题、解决问题的能力)。

3. 创新思维强化过程

学生反思:要求个体记录下自己的思考过程,并给予评估;要求小组记录讨论过程,并给予评估。自我评估有利于学生反思两种思维能力的发挥情况。这里需要融入数字化技术设备,比如使用一个学习平台(如简书社区)记录下来。对于小组而言,可以通过建立微信群讨论等形式增进小组反思情况。这个过程是一个长期的过程。

教师反馈:对于学生个体思考过程,在课堂上当场反馈,包括学生分析情况以及质量如何。教师先直接讲授如何运用该理论分析此案例,并且举一反三。对于小组团队思考过程,教师可以在课堂上反馈也可以下一节课反馈。反馈应该指向团队业绩或者团队创新思维,应该尽量避免突出个体的成绩。

4. 创新思维检验过程

课后作业:教师引用一个案例,要求学生课后练习,并根据课上采用的反思来练习。比如教师在引用一个“新三板”的企业的故事来要求学生以及团队课后分析,并要求引用多个理论来解释:如之前学习的知觉理论等。同时,教师也可以要求学生自己寻找案例,但需要对案例进行严格界定,比如围绕创业企业而谈论。或者要求学生实地考察一个企业,分析采访对象的情绪。

准备考试:通过以上内容,达到培养学生运用“情感事件理论”分析案例的目的,可以告诉学生考试也是按照此思维分析试题。表1简要列该举例过程。

表1 应用案例举例

三、教学建议与启示

第一,明确教学目标,培养学生创新思维的理念。在整个过程中,授课者始终树立以培养创新思维工作过程为中心的项目驱动课程开发理念和学生为中心的差异化教学理念。教师坚持理论知识传授与思维引领相结合,最终目标在于培养具有创新思维的新的组织管理人才。

第二,利用教学资源,体现数字化教学理念。理论知识讲解中可插入包含但不仅限于文字、图片、视频、音频等内容,多种表现形式。引导学生充分使用数字化平台开展个人作业和小组作业。完善线上和线下教学体系,形成学生和教师创新思维联动机制。主动实行“数字课堂革命”,使课程教学更贴近学生思想和兴趣。鼓励教师本人通过拓宽教学思路,增强教学新动能,引导学生在融媒讯息资源中汲取养分,学习参与现代技术研究、革新和制作,以嫁接多元正能量配合课程教学,用多元的合力推进“三全育人”。

第三,巩固合作机制,建立师生合作共同体。组织行为学的研究对象是组织中人的心理和行为,在学习过程中,知识不仅来自于课本,更来自于对企业或工商组织个体、群体和组织的观察。因此,在课堂上,教师发挥自身的创新思维讲解案例,与学生共同进步和成长。学生看到教师的创新思维的发挥,也会受到感染,从而模仿这种思維来分析和解决问题。同时,教师也应该积极参与团队合作,与学生一起扮演角色,比如教师扮演CEO,学生扮演高管团队成员。通过这样的实践行动,让每个团队成员积极参与和理解团队建设中的创新思维。这正是建立学习共同体,促进合作学习的体现。

第四,完善评价体系,让学生感受到自己的进步。完善评价体系也是将组织行为学课程教学内容重新整合,并模块化和系统化。课程采用综合考核的方式,侧重过程考核,并根据每次讨论会学生发言的次数、质量及资料复习书面报告进行综合评估,从基本概念、创新的解决问题的能力、方法、思路等方面考查, 在一个学习模块结束后,进行客观性思维技能考核。此外,教师可以创新考核模式,采用“全过程-多元化-考能力”的方法进行考核,进而对学生成绩及综合素质的提升产生影响。

四、结束语

本文结合组织行为学课程教学内容的现状以及创新思维理论,从创新思维先导过程、创新思维培养过程、创新思维强化过程以及创新思维检验过程等几个方面论述了如何通过该课程培养学生的创新思维。各类大专院校在开设组织行为学课程时,要结合市场需求与本校专业特色,从加强实践教学和创新考核方式等方面进行改革,考虑数字化时代背景,体现“学以致用”的教学理念,培养具有创新型思维的管理人才。

参考文献:

[1]Ward, T. B., Smith, S. M., & Finke, R. A. Creative Cognition. In R. J. Sternberg (Ed.), Handbook of Creativity: Cambridge[M]. England: Cambridge University Press, 1999:189-212.

[2]Beaty, R. E., Benedek, M., Silvia, P. J., & Schacter, D. L. Creative cognition and brain network dynamics[J]. Trends in Cognitive Sciences, 2016,20(2):87-95.

[3]Locke, E, A., The Blackwell Handbook of Principles of Organizational Behavior[M]. Oxford: Blackwell Publishing, 2003.

[4]房宏君,李楠.应用型课程组织行为学教学方法改革研究[J].经济师,2019(4):206.

[5]汪继红.管理学原来这么有趣:颠覆传统教学的18堂管理课[M].北京:化学工业出版社,2015:87-100.

[6]张建伟,孙燕青.从“做中学”到建构主义——探究学习的理论轨迹[J].教育理论与实践,2006(4):35-39.