从血与火中走来

无之

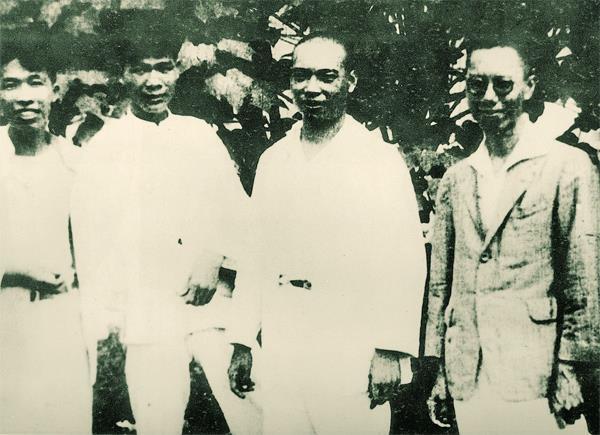

中共广东区委部分成员合影。左起:冯菊坡、刘尔崧、陈延年、杨匏安

中国共产党已经走过了100年风雨路。100年艰难而光辉的历程,正如毛泽东所说,经历了一个“斗争,失败,再斗争,再失败,再斗争,直至胜利”曲折发展的过程。这个过程,形象地说,就是从血与火中走来的。与这个伟大的斗争历程相应,中共的情报保卫工作,更是从血与火中走来的。

溯源:早于武装、先敌一步的独特起源

世界各国情报机构的创建,大多遵循先有武装后有情报,或先有政权后有情报这样的规律。而中共情报工作的创建则早于革命武装的创建,更大大早于革命政权的创建。

人民军队的建军时间是1927年8月1日,第一个专职情报保卫机构——军委特务工作处成立于建军2个多月之前的1927年5月,而最早的情报机构雏形——中共广东区委情报小组,在1926年春就成立了。在机构成立之前,情报保卫人员的业务培训就已展开。1925年8月,中共即派遣余乐醒、欧阳钦、萧朴生等11人赴苏联军事院校学习政治保卫业务。1926年9月,中共又派遣陈赓、顾顺章、陆留三人远赴苏联学习情报保卫业务。中共广东区委领导下的有据可查的情报保卫实践活动,早在1925年下半年就已经展开了。

中共情报保卫工作的创建不仅超前于自己的军队和政权,而且在一定程度上早于对手国民党。

专职机构早于国民党。中共最早的专职情报保卫机构军委特务工作处成立于1927年5月,大半年后,即1928年2月,国民党才设立了最早的特务机关党务调查科,而且起初它只負责国民党内部的调查,1930年才增设了专门对付共产党的“特务组”。

人员培训早于国民党。1925年8月,中共向苏联派出了第一批专职学习情报保卫业务的人员,而且一派就是11人。1928年春,国民党党务调查科才在上海举办了最早的特务培训班,即无线电培训班。有大量资料显示,中共的情报保卫业务培训还应追溯到更早的时间。总之,无论怎样,都大大早于国民党最早的同类培训。

手段建设反超国民党。20世纪20年代初无线电通信技术进入中国,推动情报传递方式发生了革命性变化,从此前的口口相传、人手接力等原始方式,逐步向电台通联转变。国民党在无线电通联上起步早于共产党,1928年春即举办了培训班,培养和储备人才。同年冬,又掌控了上海国际无线电管理处,使其成为国民党特务机关的工具。中共六大期间,中央决定迎头赶上,迅速建立自己的无线电通信手段,并派遣涂作潮、宋廉、刘希吾等干部赴列宁格勒军事通信学校学习无线电通信技术。随后,在周恩来的直接领导下,李强等人克服重重困难,在极其简陋、恶劣、危险的条件下,于1929年初自主研制出了第一部收发两用电台,而且是当时非常先进、十分少见的短波电台。有资料显示,国民党直到1931年底才用上短波电台,而那时,中共已经基本建立起了覆盖全国的无线电通联网络。在无线电通联手段建设上,共产党弯道超车,后来居上。

周恩来

对于中共的情报保卫工作而言,1925年是一个具有标志意义的年份。从中央层面看,这年8月,派出了余乐醒、欧阳钦、萧朴生等11人赴苏联军事院校学习政治保卫业务。10月,中共中央扩大执行委员会首次提出“应当预备秘密机关”。12月,中共中央发布通告,首次决定在军事部下面设立情报部门。从地方层面看,这一年,中共广东区委开启了最初的情报保卫工作实践。因此,可以说,1925年是中共情报保卫工作开始萌芽的一年。

情报保卫工作萌芽的1925年,中共是个自身生存发展仍处于初始阶段、摸索阶段的新党、小党。

从规模上看,1925年1月中共党员总数是994人,10月增至3000人。从思想上看,中共四大刚刚认识到革命领导权的问题。从组织上看,中共四大虽然明确了基层组织建设问题,但整体来讲,从中央到地方的组织建设仍处于探索阶段,决策性、专业性等各类机构的配置还很不健全,很不完善。这年9月,经王一飞提议成立的军事运动委员会,还只是一个组织性质的机构,负责统计、汇集一些基本军事情况,而不是一级领导机构。

这样一个自身生存发展还处于初始阶段、摸索阶段的新党、小党,怎么会这么早就把注意力投向了情报保卫工作呢?

“探子”:中共一大会场燃起的情报硝烟

谈中共情报保卫工作的初始,则离不开“生存环境”这四个字。这个生存环境的名字叫作“血与火”。

这个问题,要从中共建党伊始说起。从那时起,就燃起了情报战的硝烟。

中共在成立之后,就是一个不折不扣的“地下党”,长期处于“非法”“隐蔽”的状态之中,受到北洋军阀、外国租界、日伪政权以及国民党政府的查禁、取缔、追踪、抓捕和残害。

1919年6月11日,陈独秀在散发其起草的《北京市民宣言》时,被北洋政府京师警察厅逮捕、关押,经各界人士营救,3个多月后才获释,后被迫离开北京转至上海。其主编的《新青年》杂志也随之迁往上海。1920年2月,北洋政府内务部颁布禁令,查禁了列宁的著作《国家与革命》等83种“过激印刷物”。

1921年7月30日晚,中共一大正在上海法租界贝勒路一家公馆底楼的餐厅里进行。这是中共一大代表李汉俊的哥哥、同盟会元老李书城的公馆。共产国际代表马林正要讲话,一个“身穿灰色竹布长衫”的“不速之客”突然闯进了会场。此人“獐头鼠目”,“面目可疑”。

李汉俊马上问他:“你找谁?”答:“我找社联的王主席。”“这儿哪有社联的?哪有什么王主席?”李汉俊连问。“对不起,找错地方了。”那人慌忙致歉后,便匆匆离去。

隐蔽斗争经验丰富的马林,当即提出休会、转移。代表们撤离后大约15分钟,那个“不速之客”便带着十几个法租界巡捕全副武装开车而至,堵住前后门,入室搜查,最终一无所获。后经李达夫人王会悟提议,会场移到了她的家乡浙江嘉兴南湖的一条游船上继续进行。

1921年10月、1922年8月,中共最高领导人陈独秀先后两次在上海法租界被捕。其间,1922年7月,中共中央机关报《向导》周刊被巡捕房查禁,被迫由上海迁往北京,因难以立足,又于次年由北京迁往广州。几乎同时,成立不到一年的中国劳动组合书记部(中华全国总工会的前身)在上海英租界被查封。

北洋军阀政府、外国租界巡捕房的查禁、搜查和抓捕,证明了中共在成立之初就面临着凶险的处境,证明了一个“地下党”的“生”有多么艰难,“存”又有多么严酷。

在中共一大召开之后的近70年里,人们一直不知道那个“不速之客”究竟是谁。直到20世纪90年代,著名作家叶永烈在撰写《红色的起点——中国共产党诞生纪实》的过程中,才戏剧性地以纪实的手法揭开了这个谜底。

叶永烈的儿子叶舟与著名电影表演艺术家中叔皇的孩子是同学。中叔皇曾在电影《渡江侦察记》中扮演大个子机枪手杨威。1990年夏的一天,中叔皇从到家中做客的叶舟那里得知,叶永烈正在写一本关于中国共产党诞生的书,便热心地建议叶永烈去采访一个叫薛耕莘的人,说此人曾长期在法租界巡捕房供职,了解当年租界情况。

薛耕莘是个中英混血儿,曾留学比利时,精通英、法两门外语,长期在法租界供职。他证实,1921年7月30日晚闯入一大会场的那个“探子”,就是他在巡捕房的老上司程子卿。

程子卿出生于江苏丹徒(今镇江),初中毕业后在当地一家米店当学徒。15岁时,他到上海滩闯荡,在郑家木桥一带混迹,与身强力壮、武功过硬的丁顺华结成帮派,后又结识了法租界巡捕、青帮大佬黄金荣,三人成为结拜兄弟。黄金荣排行老大,丁顺华排行老二,程子卿排行老三,人称“郑家木桥三霸王”。1911年,程子卿又被黄金荣招入巡捕房,后来一直升到督察长,成为职衔和薪水最高的华人巡捕。

在此后的岁月里,程子卿结识了居住在法租界的孙中山、宋庆龄夫妇。在孙中山出入、接见别人时,他用心保护。孙中山亲自介绍他加入了国民党。后来,他曾应宋庆龄的交代和疏通,帮助过一些共产党人、进步人士和国民党左派。他还积极参加宋庆龄领导的中国民权保障同盟的活动,并给予保护。在新中国成立后的镇压反革命运动中,他一度遭逮捕审讯。后经宋庆龄证明,他未被定为反革命分子,免于牢狱之灾,过着衣食无忧的平安生活,直至在上海去世。

程子卿当年出现在中共一大会场的身影,实质上是中共残酷生存环境的一个缩影。

面对严酷、凶险的生存环境,早在建党伊始,共产党人就被迫采取了一些防范措施。1921年到1924年之间,中央与地方党团组织之间的绝大部分信函来往,抬头和落款已经开始使用代号和化名,普遍称上级为“兄”,下级为“弟”。中共中央用过的化名有“钟英”“大兄”,团中央用过的化名有“宗菊”“曾延”,中共广东区委称“管东渠”,中共上海区执委称“枢蔚”“朱坤”,香港团委称“香弟”,花县团委称“花弟”,等等。称马克思为“马氏”,称全国代表大会为“大考”,称会议代表为“考生”。1923年3月7日,毛泽东写信给中国社会主义青年团中央书记施存统,抬头称对方的化名“光亮”,落款则用了自己早年在湘乡和长沙读书时曾经使用,后来用作笔名、化名的“子任”。陈独秀在上海期间,经常以打麻将掩护会议。

警钟:廖仲恺遇刺案催生情报保卫工作

中共自诞生伊始就面临的严酷环境,使其情报保卫工作的产生成为历史的必然,而廖仲恺遇刺案则刺激和催生了党的情报保卫工作。

1925年8月20日上午8時,国民党著名左派领袖廖仲恺和夫人何香凝从东山寓所出发,驱车前往国民党中央党部所在地惠州会馆,参加国民党中央执行委员会第106次会议。

途中,遇到廖家的忘年之交、国民党中央监察委员、民国日报社社长陈秋霖。陈所乘汽车抛锚,正沿着仓边路步行前往惠州会馆参加会议,廖仲恺夫妇遂邀陈同车前往。

9时35分许(另一说9时50分),三人乘车抵达惠州会馆门前,相继下车。廖仲恺、陈秋霖迈步走上台阶,何香凝与一名女性熟人寒暄。

在廖仲恺迈上第三级台阶的时候,事先埋伏在会馆门柱和栅栏后面的四五个刺客冲了出来,举枪便向廖、陈射击,一连打了20多枪。廖仲恺身中4弹,在送往医院的途中身亡,时年48岁。陈秋霖腹部中弹,三日后不治身亡,时年32岁。

“廖案”发生后,共产党人可以说参与了从侦缉到审判的全过程。

后来,集中共情报保卫工作创始人、领导者和实践大师于一身,被称为中共隐蔽战线统帅的周恩来,作为特别法庭检察委员会成员,亲自参与了案件的审理过程。

中共早期革命活动家、卓越的马克思主义理论家杨匏安,是特别法庭审判委员会委员,参与了对嫌犯的审讯工作。在国民党二大上,杨匏安代表审判委员会作了“廖案”侦缉情况的说明。“廖案”发生前,杨匏安曾于6月赴香港参与领导省港大罢工,并因此被港英当局逮捕。而他赴港的身份,正是广州革命政府财政部部长、国民党中央农民部部长廖仲恺的代表。8月20日,杨匏安获释出狱,廖仲恺遇刺身亡。

中共早期情报保卫工作的先驱和领导者之一杨殷,在“廖案”调查过程中发挥了重要作用。杨殷在案发前就得到情报,国民党右派分子聚集在中山舰上密谋暗杀廖仲恺。他随即把情报通报给廖仲恺。廖仲恺遇刺后,杨殷利用其广州市公安局顾问的身份组织力量进行侦破,迅速查到有关凶犯胡毅生的确凿证据,使案情真相大白于天下。

中共情报保卫工作的另一位先驱和领导者陈赓,则带领黄埔校军迅速捕获另一涉案要犯林直勉,并搜集到大量翔实材料,受到周恩来的表扬。

通过参与案件的调查审理,共产党人对“廖案”的诱因和始末掌握得十分清楚。廖仲恺当时是身兼诸多要职的重量级人物。即便是这样一位大人物,在事先已有预警、随身跟随护卫的情况下,仍难免杀身之祸,这对当时的共产党人震动很大。在案件侦办过程中,有的嫌犯还供出,国民党右派下一步的刺杀目标就是共产党高层,这更加剧了共产党人建立自己的情报保卫力量的危机感和紧迫感。

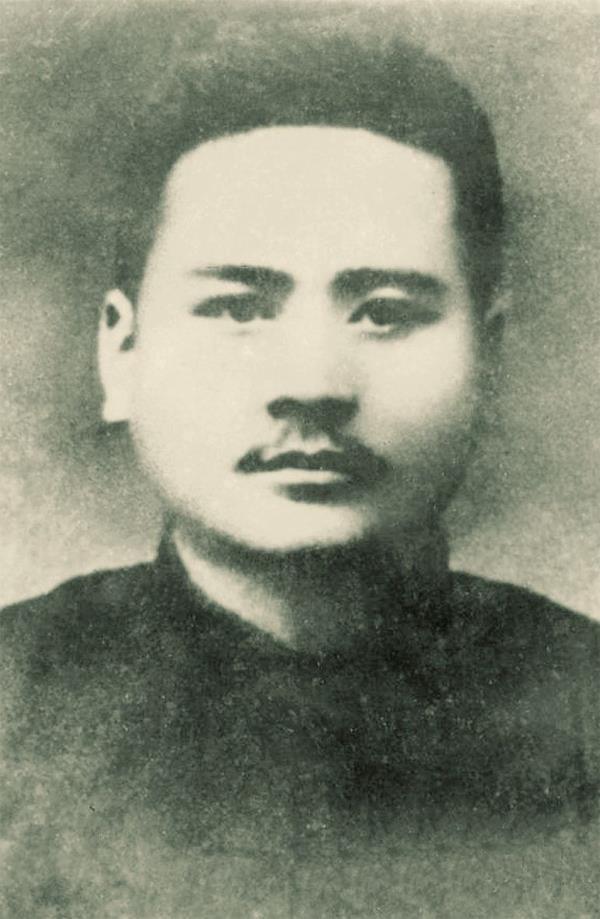

杨殷

国民党左派领袖被刺,给共产党的情报保卫工作敲响了警钟。国民党左派领袖的鲜血,警醒了共产党人,助推了共产党的早期情报保卫活动。

1925年10月,《中共中央扩大执行委员会文件》中指出:“我们应当预备秘密机关,同时竭全力去做公开的政治运动。”这是中共中央首次以文件形式提出建立秘密机关,但并未明确这个秘密机关的具体职责。

12月12日,中共中央发布通告指出,中央下设军事部,军事部内设组织和情报两个部门。这份通告,是中共中央明确提出设立情报机构的最早的文件,说明当时的共产党人已经对情报工作的重要性有了初步认识。遗憾的是,这份公告发布之后,在中央层面并没有采取后续的落实措施。

首席:长达50年的情报工作领航者周恩来

对隐蔽斗争重要性有了重要认识的不仅有中央,还有身处与国民党合作与斗争第一线的中共广东区委。难能可贵的是,当时的中共广东区委不仅有了认识,还有了行动,从而开启了党最初始的情报保卫实践,创建了机构雏形,催生了工作萌芽,为日后中共专职情报保卫机构中央特科的正式成立做了组织、人员、实践等多方面的准备。

中共广东区委在情报保卫领域的开拓性工作,得益于一批洞察力敏锐、目光长远、思想睿智的共产党人的远见卓识和有力推动。其中首屈一指的,是时任中共广东区委常委兼军事部部长、黄埔军校政治部主任的周恩来。

在天津觉悟社期间,周恩来与其同学就有了隐蔽斗争的意识。1919年9月16日,天津学生联合会和女界爱国同志会的20名进步男女青年成立了革命团体觉悟社。他们一致商定弃用原有姓名,改用代号。大家用抓阄的方式,每人从1到50中任意抓取一个号码,确定各自的代号。周恩来抓到5号,遂化名“伍豪”。邓颖超抓到1号,化名“逸豪”。

留法期间,周恩来受命秘密发展党员,暗中联络中国工友,组织护送党员和进步人士赴莫斯科学习。其间,为躲避法国警察的抓捕,他经常走街巷,入工厂,乔装打扮,隐蔽转移,初步经历了地下斗争实践。

回国后,周恩来在肩负军事领导工作的过程中,逐步认识到了情报工作的重要性。加之这一时期,国民党右派不断破坏国共合作,肆意攻击共产党,更引起了他的高度警惕和忧虑。“廖案”发生后,特别是在参与案件审理的过程中,周恩来敏锐且更加强烈地意识到建立中共直接领导的情报保卫力量的必要性和紧迫性。于是,周恩来第一时间就站在了党的隐蔽斗争第一线,成为党的情报保卫工作最初始的推动者、先行者、创建者、领导者。在此后长达50年的岁月里,无论是在新中国成立前的国共合作、苏区斗争、长征、抗日战争、解放战争的艰难环境中,还是在新中国成立后的抗美援朝战争以及复杂的外交工作中,在“文仗”与“武仗”的两条战线上,周恩来都是党的情报工作的重要领导人。一些老情报工作者回忆说,我们党的情报工作在周恩来同志的率领下,这条战线从无到有、由弱到强、从胜利走向胜利。

“无名”:中共广东区委情报工作的决策人和推动者陈延年

在中共情报工作队伍里,除少数一些人留下姓名外,有许许多多的人士都是无名英雄。在这支“无名”的队伍里,有这么一位重要人物,他就是时任中共广东区委书记的陈延年。他与周恩来一道推动了中共早期的情報保卫实践。

陈延年是中共创始人之一、首任中央局书记陈独秀的长子。陈延年对早期党的组织发展、工农运动、革命武装所作出的卓越贡献广为传颂,但他对党早期情报保卫工作的诞生所起到的重要推动作用却鲜为人知,可谓中共隐蔽战线早期领导者当中的无名英雄。

1924年11月,中共在征得孙中山同意后,改组了大元帅府铁甲车队,并抽调徐成章等一批共产党员负责领导车队,在车队中建立党组织,直属中共广东区委领导,队中一切事宜直接向周恩来、陈延年汇报,其实质上是中共直接掌握的第一支革命武装。1925年,在铁甲车队基础上,组建了著名的叶挺独立团。在周恩来、陈延年等领导下,独立团里建立了直属区委的特别支部,在团、营直属队建立了党小组,“因而使这支部队成为党领导的政治觉悟高、作战能力强、纪律严明的革命劲旅”。在这个过程中,陈延年是起了一定作用的。

1925年1月,黄埔军校第3期学员入学,中共党员增至40多人。陈延年与周恩来决定将原党支部扩大为黄埔军校特别党支部,直属中共广东区委领导,直接向周恩来或陈延年汇报工作。2月,根据中共广东区委的指示,成立了以蒋先云、陈赓、左权、王一飞等共产党员为骨干的著名的青年军官会,吸引了大批左翼青年军官加入。

1926年5月,蒋介石在国民党二届二中全会上提出《整理党务案》,要求中共将加入国民党的共产党员名单交给国民党中央保存。中共代表张国焘强迫共产党人接受提案。当黄埔军校的中共党员就此请示陈延年时,他坚定地回答:凡是没有公开身份的共产党员一律保持常态,绝不能把名单交给国民党。广东各级党组织都遵照陈延年的意见,没有理睬国民党右派的无理要求。他的这个决定使一批秘密党员得以继续隐蔽在国民党内,对日后的隐蔽斗争发挥了重要作用。后来为红军前三次反“围剿”作战提供重要情报的著名情工冷少农,当时任黄埔军校政治部秘书。由于没有公开秘密党员身份,他才得以在北伐战争之后潜伏到何应钦身边任秘书。1932年6月,冷少农在南京雨花台英勇就义。

冷少农的家乡在贵州省瓮安县。1934年12月31日至1935年1月1日,中共中央在瓮安县猴场镇猴场村召开了政治局扩大会议,这次会议史称“猴场会议”。遵义会议被称为“伟大历史转折”,而猴场会议则被周恩来称为“伟大历史转折的前夜”。会议之前,周恩来曾派专人以“校长”名义看望冷少农烈士的母亲和妻子,并送去10块银圆办年货。冷少农的母亲此时还不知道儿子已于两年半前牺牲,为表达对“校长”的谢意,回赠了两盒家乡的桐木春茶。

猴场会议开始之前,周恩来请毛泽东、朱德等与会中央领导一起品尝了老人家送来的桐木春茶,并满怀深情地追忆了冷少农为保卫中央苏区建立的不朽功勋。

陈延年的远见卓识,让他最早洞察到情报保卫工作的重要性、紧迫性,并推动党早期的情报保卫实践。在他的决策下,中共广东区委迈出了探索党的情报保卫道路的最初三步。

第一步,开展了最早的情工培训。当年活跃在广州的苏联军事顾问团,除“按红军模式训练中国军队”之外,还肩负着一项鲜为人知的秘密使命,帮助建立“现代情报与反间谍系统”。这种帮助分两种方式:一种方式是“以友好通报的形式函告某位有名望的国民党员”,即建立情报通报机制,将苏联情报机关获取的情报通报给中方。另一种方式是举办反间谍与情报工作培训,培养反谍与情报工作领导者、普通谍员和密派(卧底)。

1925年11月,举办了第一届短期速成训练班,授课时间为32小时,费用全部由苏方承担。课程包括武器、射击、破坏行动、情报基本理论、密写等。“招收的学员都是经过严格审查的大学生、初级中级指挥员、工会会员、农民组织成员、罢工者”,共24人。这批学员毕业后,由时任国民党中央执行委员会常委兼组织部部长的谭平山将其中7人分配到傅烈、杨殷手下从事情报和反谍工作。这些人实际上被分配到了中共广东区委情报小组。该情报小组正是由陈延年决定成立并指定傅烈、杨殷负责的。

第二步,成立了最早的情报机构。1926年春,国民党右派阴谋破坏国共联合阵线,中共广东区委立即召开会议研究对策。陈延年委派刚从苏联学习回国的傅烈组建一个情报机构,负责搜集国民党各方面的情报。接受任务后,傅烈带领情报小组,奔波于广州黄埔、东莞石龙之间。他乔装打扮,充分发挥集体智慧的作用,搜集到许多有关方面的情报,为区委正确判断形势和确定方针政策,提供了可靠依据。

那时“着手建立”的,只是一个“初期”“尚不高明的谍报机关”。然而,正是这个情报小组,成了中共情报保卫工作的始发站。

第三步,赋予了地方党团组织情报搜集任务。这一点,在第二次东征期间体现得尤为突出。

1925年10月、11月、12月,根据广东区委的统一部署,潮州、汕头、厦门、顺德等地方团组织连续向团中央或中共广东区委上报情报。其中,既有动向情报,如敌军推进、回防、驰援情况;也有综合研判,如对厦门报界态度的分析,对潮汕可能参加暴动的工农人数的推测,对北洋军阀海军战斗力的判断。此外,还有对策建议,如怎样应对孙文主義学会的活动。这种全区范围内从上到下的任务部署,与中共广东区委一把手陈延年是有着密切关系的。

无悔:鲜为人知的情报保卫工作开拓者杨殷

中共早期情报保卫工作的另一位先驱和重要开拓者是杨殷。杨殷这个名字长期不为公众所知,甚至在情报保卫部门内部也知之者甚少。直到2009年杨殷被评为“100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物”之一,他的事迹才逐渐传颂开来。

杨殷的一生极具传奇色彩。他有一位享誉全球的同乡——中国民主革命的伟大先行者孙中山。杨家和孙家都是翠亨村的望族,相距不远,关系甚笃。孙中山被推举为大元帅后,杨殷任大元帅府参军处参谋兼孙中山卫队副官,实际负责孙中山、宋庆龄夫妇的保卫工作。

杨殷是武林高手,少年时曾多方拜师习武,专门学过少林拳、伏虎拳等,三五人不能近其身。22岁时,他将疯狂屠杀革命党人的上海镇守使郑汝成炸成重伤,自己安然无恙,因而名扬天下。

杨殷曾是中共军事工作的最高领导人。他在中共六大后曾经担任中央军事部部长、中央军委主任。广州起义期间,张太雷牺牲后,杨殷代理苏维埃政府主席。他还是省港大罢工的领导人之一,被称为“工人运动领袖”。

杨殷是中共专业化情报保卫工作的先行者、创建者和领导者之一。

杨殷是最早接受情报保卫专业技能培训的中共党员。他入党后不久,就被派到苏联人民委员会国家政治保卫总局(格别乌),接受苏联情报专家对其进行的从事秘密革命工作所必备的专业技能的专门训练。杨殷在苏联的这段学习经历,为他以后创立中共的情报保卫机关,并在情报保卫工作中大显身手提供了必要条件。

杨殷一手打造了中共广东区委的情报机构。“廖案”发生后,陈延年与周恩来商定,选派傅烈、杨殷组建党的情报机构。傅烈在半年后参加北伐战争,后转赴江西、四川任职。从此,杨殷肩负起了中共广东区委情报保卫工作重任。

杨殷是“打进”“拉出”的最早实践者,这是他对中共情报保卫工作最突出的贡献。1925年杨殷担任广州市公安局顾问后,利用职务便利,安排堂兄杨伯鸣担任提犯委员,为党提供情报。国民党右派发动广州四一五反革命政变后,与港英当局勾结,把大批中共党员和革命群众押回广州杀害。杨伯鸣只要获得提犯的消息,便立即把详情通报给杨殷。杨殷据此在途中组织营救了包括时任香港工委书记梁桂华在内的许多同志。杨殷将中共党员容汉辉安插进广州市公安局任逮捕队队长,为保护和解救同志发挥了重要作用。他还安排中共党员黎胜打进广州市公安局任特别侦缉员。黎胜后来又“打进”国民党广州卫戍区司令部谍报科,官至科长。其间,黎胜发展了公安局长朱晖日的司机陈添和公安局秘书长的司机梁暖入党,获取了许多重要情报。杨殷把香港车衣女工李少棠培养成了一名出色的秘密交通员。他还把木匠出身的郑全培养成了一名情报员,并派其打入国民党广州卫戍司令部谍报科,搜集到许多重要的军事情报。

1957年4月,陈赓(左一)、李克农(左二)参观通信兵器材展览

1927年11月,中共广州市委组织部部长周文雍被捕,受到敌人重点看守。杨殷通过狱中一名地下党员将一些巨辣无比的“野山椒”交给周文雍嚼食。周文雍吃后口舌生疮,不能说话。监狱中的地下党人员报告上级,称周文雍得了传染病,将他送往医院。杨殷随即安排陈铁军等人,又动用在医院的关系,顺利将周文雍救出。两个月后,周文雍、陈铁军不幸同时被捕,英勇就义。

新中国成立后,经周恩来提议,广东籍著名女作家黄庆云根据周文雍、陈铁军的故事,创作了长篇小说《刑场上的婚礼》。

杨殷是娴熟运用专业情报手法的先行者。中国国家博物馆陈列着杨殷当年曾随身携带的一只黑色手提箱,内有夹层,专门存放文件和武器。他会隐蔽,在亲自搜集和传递情报时使用化名李荣;他会密写,常用米汤把情报密写在女儿的作业本上;他会化装,常常装扮成不同身份的人到各地从事情报活动。

1929年8月,因叛徒白鑫出卖,杨殷与彭湃等人一同被捕,英勇就义。

传奇:那些既有名又无名的先行者

在中共情报保卫工作中,陈赓一度是无名英雄。其实,早在黄埔军校时期,他就参与到了党的情报保卫工作中。那时,陈赓担任过黄埔军校政治部主任周恩来的副官。

陈赓是“行动”的开拓者和领导者之一。廖仲恺遇刺后,在周恩来的领导下,陈赓带领黄埔校军迅速抓获涉案要犯林直勉,初步显露出情报工作才华。

捕获林直勉,是中共运用掌握的力量所进行的首次侦破行动,陈赓因此成为中共最早的情报保卫行动的指挥者。陈赓在“行动”上的贡献远不止于此。后来,他领导下的“红队”威震上海滩,令敌人闻风丧胆。

陈赓是“打进”“拉出”的先行者。他直接领导下的“龙潭三杰”——李克农、钱壮飞、胡底,为保卫中共中央建立了不朽功勋。他“经营”的巡捕房内线鲍君甫,为中共提供了大量及时、准确的内部情报,在肃清叛徒、营救同志方面发挥了重要作用。

陈赓是“培训”的先行者和组织者之一。1926年9月,陈赓与顾顺章、陆留三人被派往苏联接受情报保卫专业培训。回国后,遵照周恩来指示,陈赓又组织了多期情报保卫专业培训班,为党培养了一批情报保卫骨干。

陈赓、顾顺章、陆留有共同的留苏经历,此后却走上了截然不同的人生道路。陈赓后来转赴公开战场,成为解放军骁勇善战的传奇将领,1955年被授予大将军衔。顾顺章沦为中共历史上最为臭名昭著的可耻叛徒。陆留的下落则成了一个谜,曾查不到任何资料。最后,人们还是从周恩来的一封回信中找到了答案:陆留退党了。1941年10月9日,身处重庆的周恩来在给滞留苏联面临困境、恳请中央证明身份并调回国内参加抗战的嵇直的回信中写道:“我还记得,在1926年冬,党中央还派了陈赓同志(现任八路军旅长)及顾顺章(已成叛徒)等三人(还有一人已退党)去海参崴学习,不知嵇直同志知否此事。”

奠基:那些开创历史的情报先驱

中共早期情报工作的产生,需要洞察其必要性的远见卓识,也需要将远见转化为现实的各种条件。周恩来、陈延年、杨殷、陈赓、傅烈在与国民党右派的斗争中形成了这样的远见卓识,而第一次国共合作为共产党在国民党控制的广东省内所提供的合法地位,共产党人在广州国民政府中担任各种职务带来的各种资源,国共合作造成的你中有我、我中有你的局面,或许还有联共(布)和共产国际的支持,则为“远见卓识”落地、生根、发芽,提供了必要条件。

中共广东区委的情报保卫活动,在实践上只是探索,在形态上只是雏形,在发展进程上还处于萌芽阶段。机构是区域性的,目标是近期的、阶段性的。区委层面缺乏专职、统一的领导筹划,人员力量很有限,手法从整体上看还比较业余,作用也是局部的、有限的。

周恩来、陈延年、杨殷、陈赓、傅烈及中共广东区委的开拓性工作,推动了党的情报保卫工作从无到有的进程,从思想认识、组织机构、人才培训、实践探索等诸多方面,为日后党的专业情报保卫工作的正式诞生做了全面的尝试、铺垫和准备。

在中共情报保卫工作发展史上,有一个分水岭,即1927年4月12日。这一天,蒋介石在上海发动反革命政变,三天内上海共产党人、工人和进步群众300余人被杀,500余人被捕,5000余人失踪。各地反动派随即大肆捕杀共产党人,李大钊、陈延年、赵世炎、夏明翰、周文雍、陈铁军等一大批中共领导人壮烈牺牲,全党人数由近6万骤减到1万。

1927年5月26日,中共中央政治局通过了《关于湖南事变以后的当前策略的决议》,决定“建立一个党的秘密机构,并且在进行公开活动的同时加紧进行秘密活动”。随即,经周恩来建议,成立了军委特务工作处,中共第一个专职情报保卫机构应运而生。特务工作处下设保卫、情报、匪运、特务四股,主要肩负两项任务:一是及时掌握反动势力的破坏动向,二是保卫中央机关的安全。

军委特务工作处成立后,收到了立竿见影的效果。7月15日,汪精卫在武汉“分共”,特务工作处事先就获得了情报,保卫中央领导和机关躲避搜捕,避免了人员和机构遭受大的损失。时任武汉市公安局局长、中共党员吴德峰时常出入汪精卫公馆,把所获动向及时报告给中央军委。情报股负责人董醒吾,公开身份是武汉国民政府侦缉大队队长,直接掌握敌人的行动情报。特务股负责人李强专做上层工作,以获取情报。在军委特务工作处的有力护卫下,八七会议在汉口顺利召开,敌人自始至终对此次会议毫不知情。中共中央决定迁回上海后,军委特务工作处在敌人的眼皮底下,护送中央主要领导登上英商祥泰木器行的货船,由汉口前往上海,途中未遇险情。与此同时,先期抵达的同志已在上海租界中心地带安排好了中央政治局的秘密办公地点。

1927年11月,军委特务工作处改建为中央特科,由军委转隶中央直接领导,主要任务是:保证中共中央领导安全,搜集掌握情报,镇压叛徒,营救被捕同志,建立秘密電台。

中央特科直属的四个科并不是同时成立的,而是逐步建立健全起来的。

陈云回忆说:“最初建立的是一科和三科。一科即总务科,主要负责中共中央机关的庶务工作。凡是中央召开的会议和设立的秘密机构以及接头地点,都由一科负责。三科即行动科,也称红队,任务是肃清内奸,营救被捕的同志。1928年春又建立了二科,即情报科,由陈赓负责。……1929年底又成立四科,即交通通信科,由李强负责,主要任务是负责中共中央同各地党组织的电台联系。”

从血与火中走来,在血与火中成长。中央特科的成立,标志着中共情报保卫工作完成了从无到有的转变,从此开启了由弱到强的崎岖艰险历程。

无论我们走得再远,也不能忘记来时的路。在中国共产党成立100周年之际,回顾中共情报工作的历史,追忆那些为党和国家情报事业奠基的先驱者,就是为了不忘初心,继续前进。

——小店区委党校宣讲模式初探