天津滨海新区新近沉积土确定及其工程特性研究

王 辉,赵志峰,温伟光,刘晓磊

(1.天津市勘察设计院集团有限公司,天津 300191;2.天津泰勘工程技术咨询有限公司,天津 300191)

新近沉积土是一种有别于一般第四纪沉积土的“近代土”,具有独特的工程特性,多见于河漫滩、山前冲积、洪积扇的表层和已填塞的沟、塘、谷及河道泛滥区[1]。国外有关新近沉积土研究的文献较少,一般都是就新近沉积土某些特征进行单一探讨,研究并不系统和深入[2]。自上世纪70~80年代开始,国内开始注意到新近沉积土特殊的工程特性,由此开展了一系列相关研究工作。目前国内对新近沉积土确切的划分年代界线并没有统一[3],对其基本工程地质性质的描述更是过于简单和模糊,有待于进一步更细致的研究和探索。此外,虽已被纳入国家标准规范,但在地质学科中,新近沉积土并不是一个规范的专业术语,“新近期”不是地质年代术语,在传统的地层学中也没有“新近沉积土”的岩性定名。因此,地质地矿部门在第四纪地质年代、地层岩相等研究中,也缺乏对“新近沉积土”的专项研究。

天津位于渤海西岸,其浅表地层形成于最后一次海退成陆过程,且自内陆向沿海的沉积年代由老变新[4−5]。在早期城市建设中,由于缺乏对新近沉积土了解,出现了房屋沉降开裂、路面断裂破坏等现象。为解决上述问题,天津对新近沉积土开始进行专项研究,涉及范围包括市区及滨海新区塘沽部分地段,是国内最早一批开展新近沉积土研究的城市。经过多年研究[6−11],现已明确了天津新近沉积土的形成年代以4 000年为界,并给出了其成因类型、分布范围、岩性组成和物理力学性质指标。实践证明,新近沉积土的现有研究成果在天津市区具有良好的适用性,但在研究涉及较少的滨海新区则出现了新近沉积层与第Ⅰ陆相层划分存在重叠冲突的问题,以往为保持与市区地层一致而划分第Ⅰ陆相层(上部陆相层)时,出现了许多问题,如:第Ⅰ陆相层地基承载力或桩基参数取值偏高,导致实际工程中建筑物沉降过大、开裂或基坑支护结构变形、破坏等问题。

综上,开展滨海新区新近沉积土研究,一方面可补充完善天津新近沉积土理论成果,另一方面也为滨海新区工程建设中的勘察、设计、施工提供可靠依据。

1 滨海新区新近沉积土划分

1.1 新近沉积土形成年代

(1)古海岸线年代分析

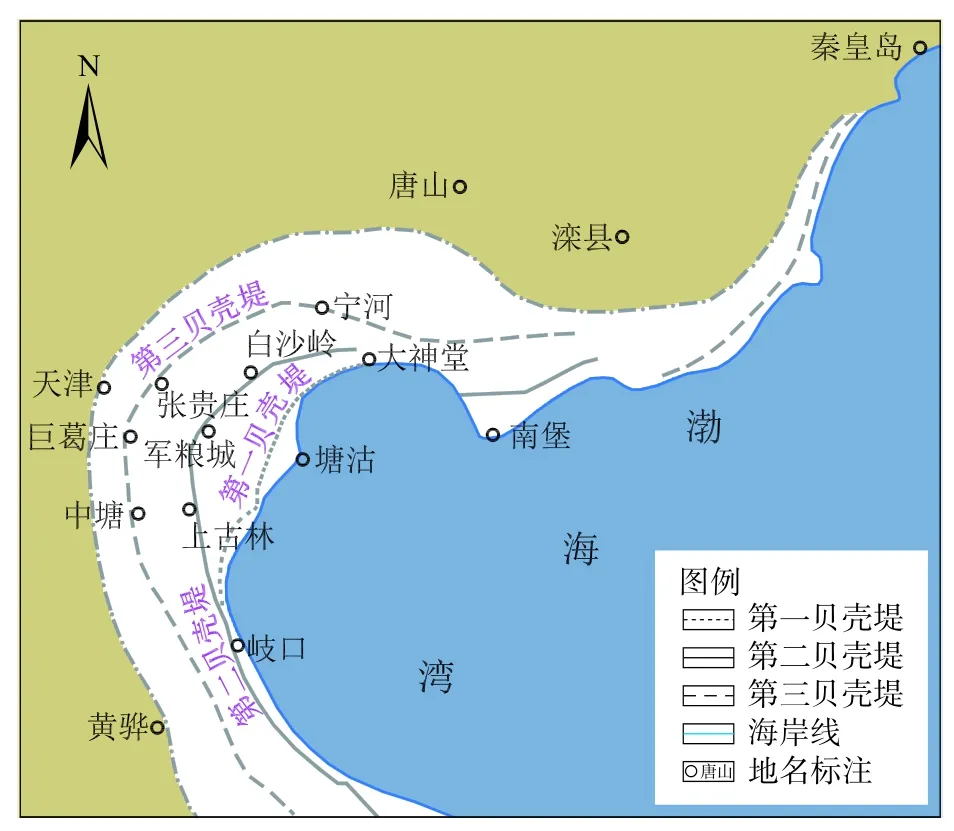

历史上,黄河曾有3次改道至天津附近入海,在海浪冲击和黄河携带泥沙入海时的造陆作用下,天津平原东部形成了数条由海生贝类逐渐堆积而成、大致平行的贝壳堤。因此,现存的贝壳堤就是原古海岸线,也就是成陆的历史见证,同时也是天津滨海地层沉积年代的重要资料。根据《天津市地质环境图集》[11]和有关文献资料[12−13],天津滨海新区共分布有3道贝壳堤,自东向西分别为第一、第二及第三贝壳堤,其形成年代及分布具体见图1。

图1 古海岸线(古贝壳堤)分布示意图Fig.1 Distribution diagram of the ancient coastline(ancient shell dike)

由图1可知,第一道贝壳堤形成于距今约200年,基本沿现代海岸线分布,分布于大神堂—蔡家堡—蛏头沽—驴驹河—高沙岭—唐家河—岐口镇,在岐口附近与第二道贝壳堤合并;第二道贝壳堤形成于距今约2 000年左右,分布于汉沽的洒金坨—茶淀—军粮城—上古林—马棚口—岐口,在岐口与第一道贝壳堤汇合,为战国前古文化遗址;第三道贝壳堤形成于距今约3 800~3 000年,分布于汉沽的高庄村南—七里海镇—造甲城镇—张贵庄及北大港,根据考证大体与春秋时期的海岸线相近。

(2)测年试验分析

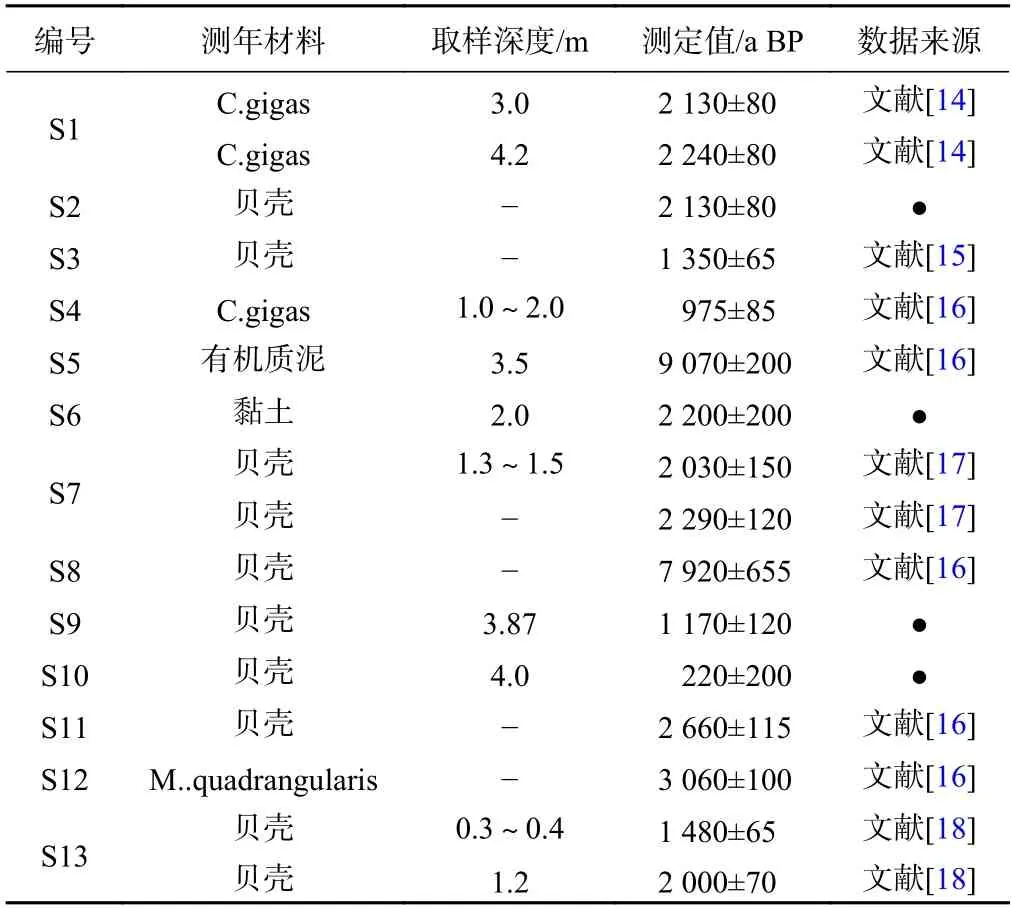

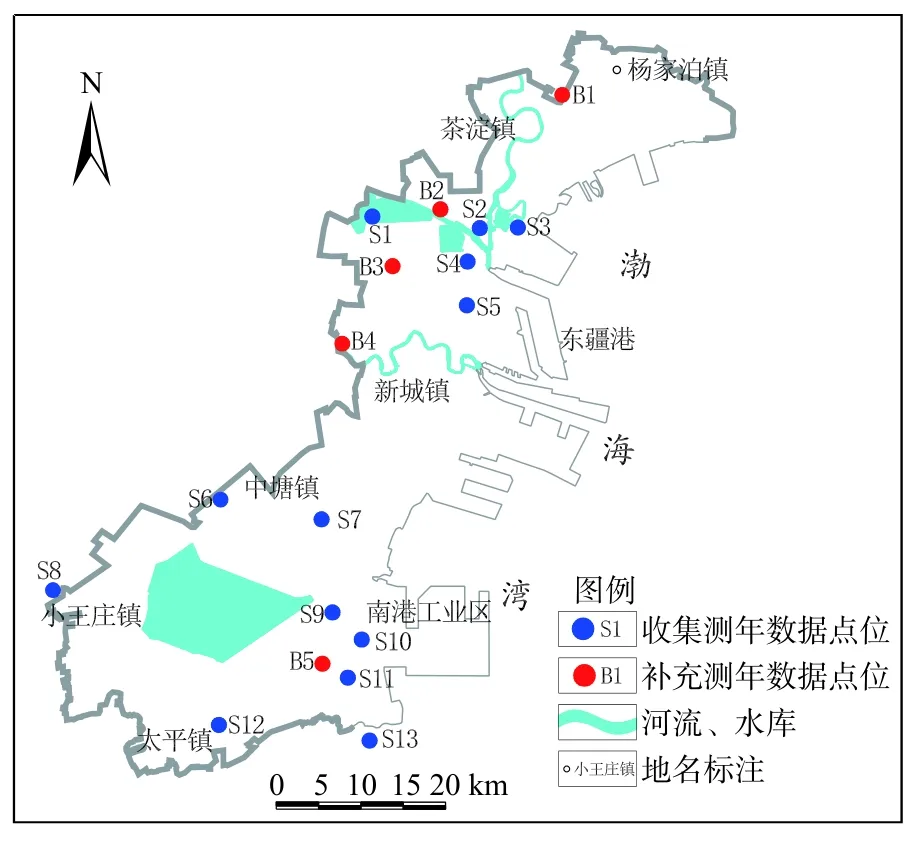

为确定滨海新区新近沉积时间,根据历年研究成果及相关单位资料,本次在研究区域及周边共收集了了31组测年数据,按照采样深度小于5.0 m的原则进行筛选,共筛选出13组进行分析。测年取样位置见图2,测年结果见表1。

表1 收集的测年成果数据Table 1 Collected dating results

图2 测年取样位置示意图Fig.2 Location of the sampling points for dating

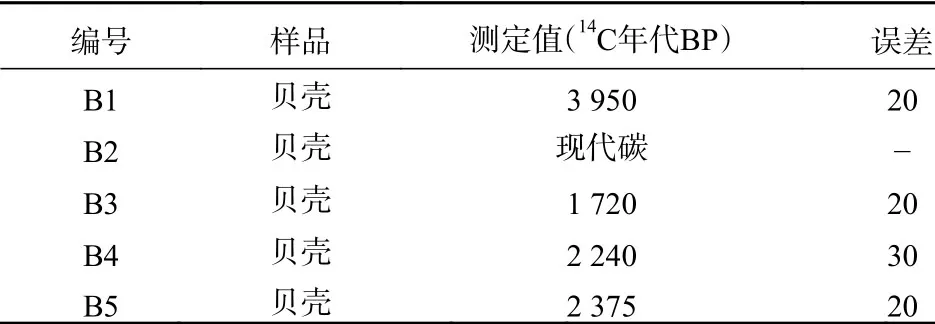

由于14C测年样品的送样要求高,在补充钻孔中共取得了5组样品的有效测试结果,如表2所示。

表2 补充测年数据Table 2 Supplementary dating data

根据以上测年数据分布及结果可知,大部分测年数据与《天津市地质环境图集》和有关文献资料所提供的3道贝壳堤形成年代界限相符,仅局部在S5、B1等处测年数据有所异常。

(3)综合分析

经过对古海岸线(贝壳堤)分布研究,依据实际测年成果,可以确定:滨海新区第三道贝壳堤以东的上部陆相沉积土层形成年代小于4 000年。

1.2 滨海新区与市区上部陆相沉积土对比分析

(1)物理性状

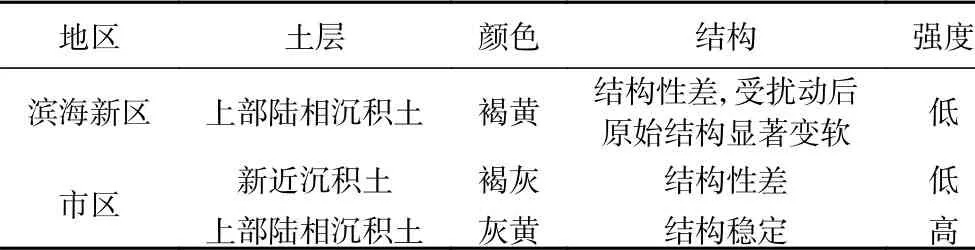

滨海地区上部陆相沉积土在颜色、结构及强度方面与市区上部陆相沉积土有明显区别,但与市区新近沉积土却极为相近,详见表3。

表3 物理性状对比Table 3 Comparison of physical properties

(2)物理力学指标

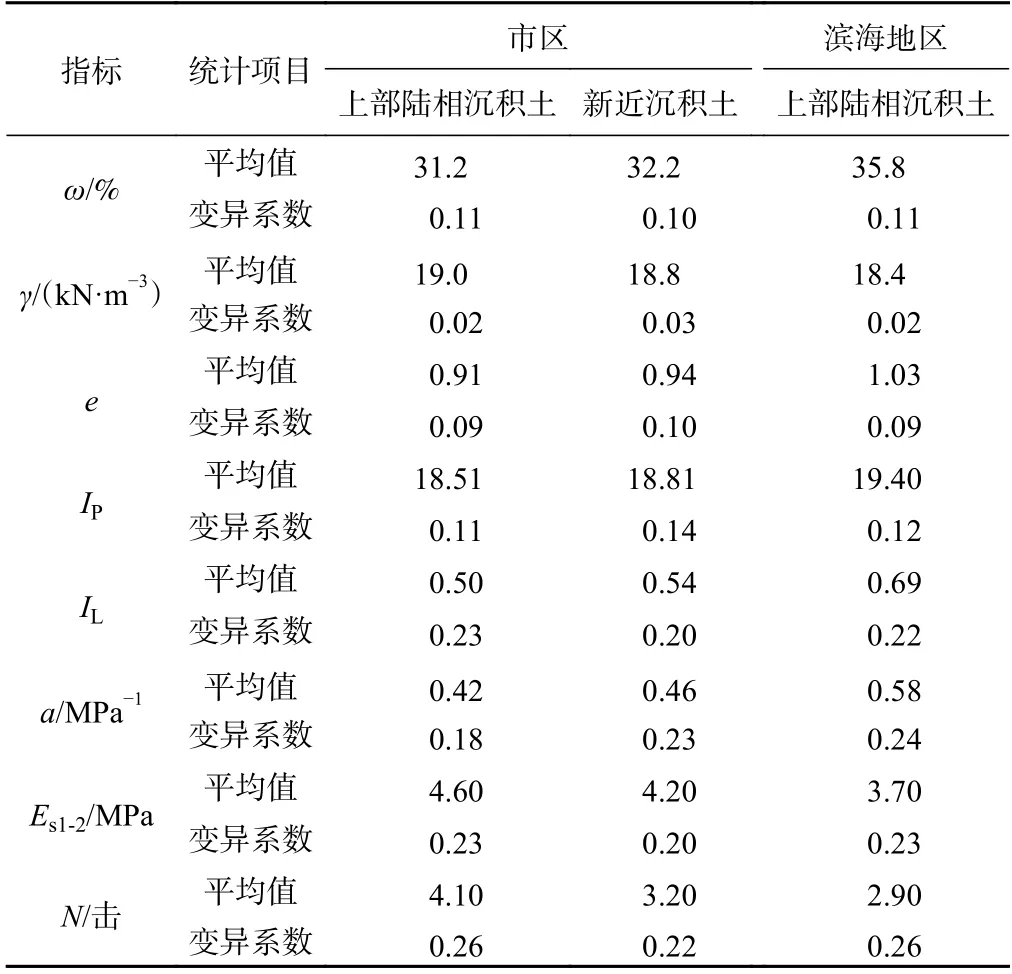

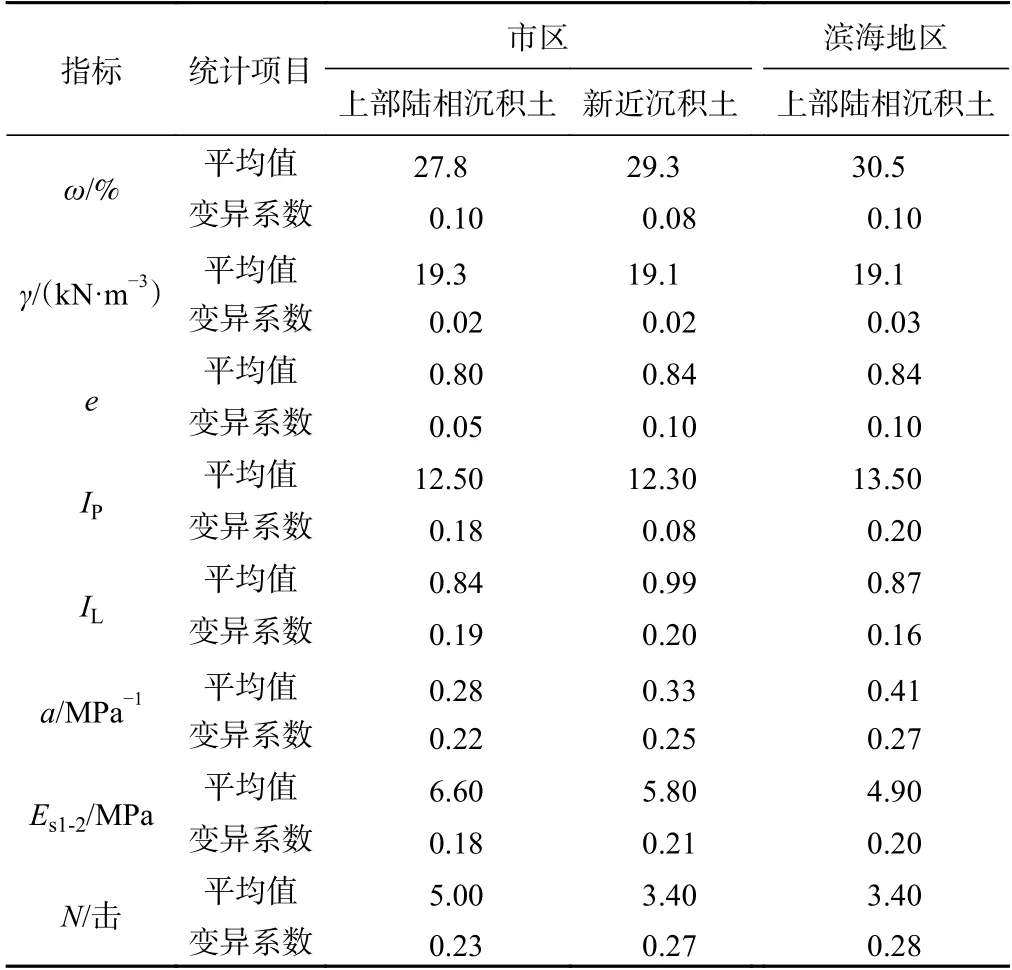

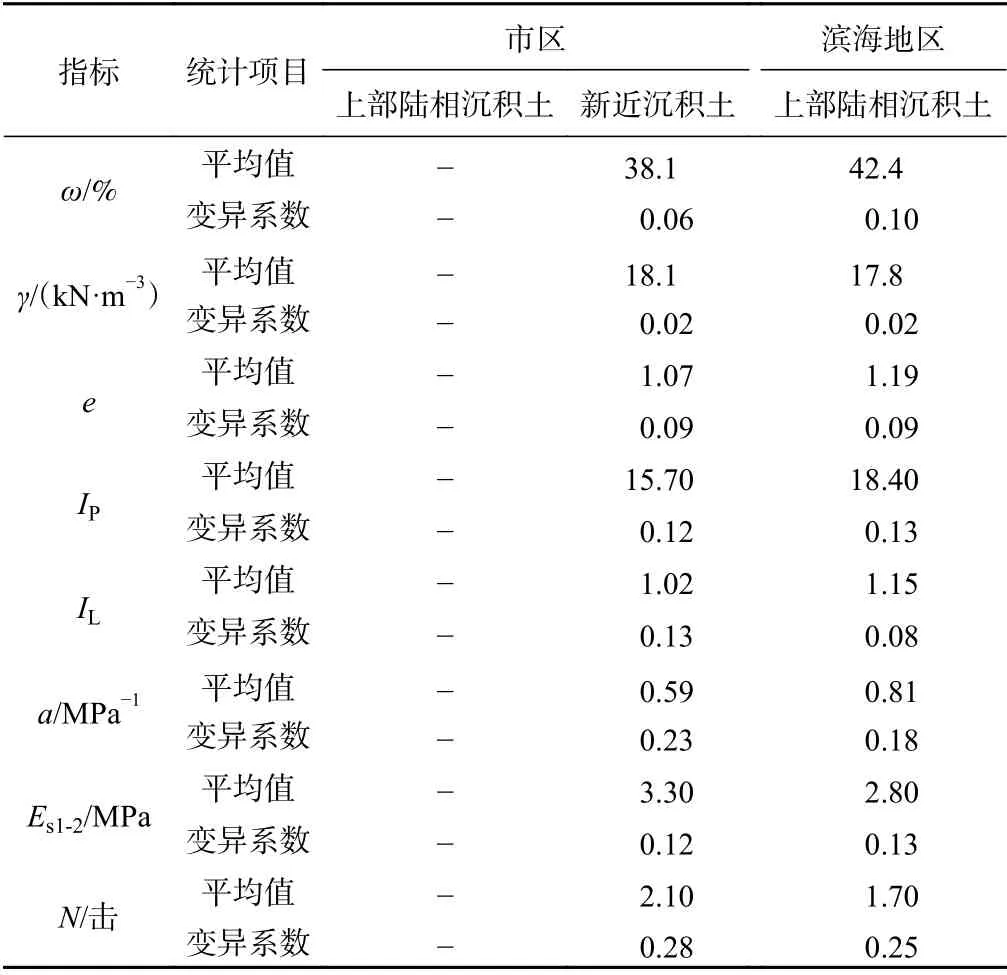

就土的工程性质而言,滨海新区上部陆相沉积土与市区相比存在明显差异。其一是岩性差异,滨海新区许多上部陆相沉积层中出现淤泥质土,而市区除新近沉积层中出现淤泥质土外,在上部陆相沉积层中不会出现;其二是物理力学性质差异,滨海新区上部陆相沉积土的物理力学性质明显差于市区上部陆相沉积土,也差于市区新近沉积土。本次共统计了12 858组土样的试验指标,其中位于市区新近沉积层的有3 037组,位于市区上部陆相沉积层的有5 758组,位于滨海新区上部陆相沉积层的有 4 063组。上部陆相沉积层与新近沉积层中相同岩性土层的物理力学指标对比情况见表4—表7。

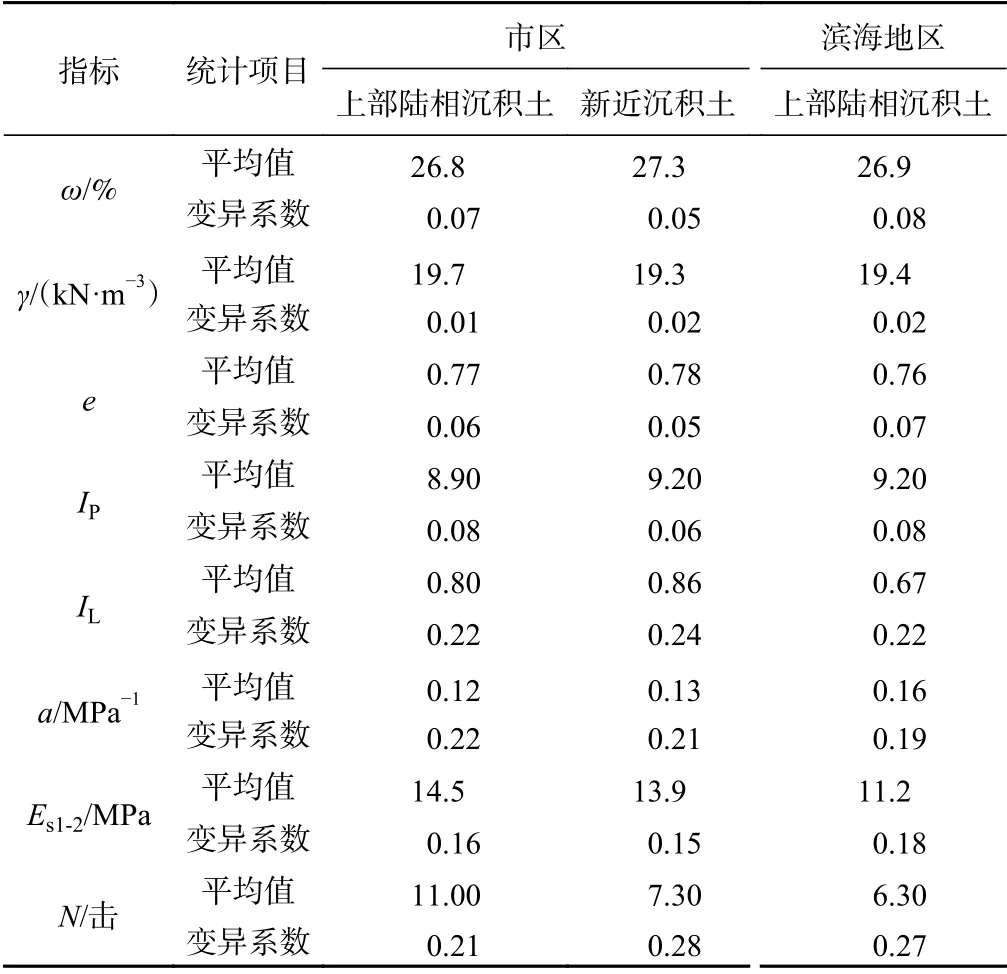

表4 黏土物理力学指标统计表Table 4 Statistics of physical and mechanical indexes of clay

表5 粉质黏土物理力学指标统计Table 5 Statistics of physical and mechanical indexes of silty clay

表6 淤泥质土物理力学指标统计Table 6 Statistics of physical and mechanical indexes of silty soil

表7 粉土物理力学指标统计Table 7 Statistics of physical and mechanical indexes of silt

1.3 新近沉积土分析确定

综合上述研究成果可知,滨海新区上部陆相沉积土形成年代界限为4 000年,其物理力学性质既差于市区上部陆相沉积土,也差于市区新近沉积土,完全符合天津地区新近沉积土划分标准。结合岩土工程实践情况,滨海新区上部陆相沉积土划入新近沉积层确实可行。因此,滨海新区新近沉积层应由成陆后在低洼地带、洪泛区、古河道、沟坑等地带形成的原新近沉积土及上部陆相沉积土共同组成,为将两者区分,后者可定名为“上部陆相新近沉积土”。

2 滨海新区新近沉积土发育分布

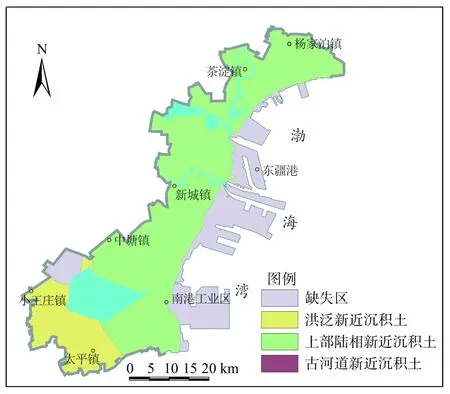

按成因,滨海新区新近沉积土分为古河道、洼淀冲积和滨海河流相冲积两类。其中,古河道、洼淀冲积按沉积环境又可进一步细分为洪泛沉积及古河道沉积两类,前者为河流近期洪水泛滥堆积而成,后者为废弃河道自然沉积而成。所以,滨海新区新近沉积土可划分为洪泛新近沉积土、古河道新近沉积土及上部陆相新近沉积土三类。根据区内分布较为均匀的1 655个地质钻孔,其空间分布示意图如图3所示。

由图3可知,滨海新区新近沉积土除在北大港水库西侧刘塘庄周边及海岸沿线地带缺失外,全区均有分布。其中,上部陆相新近沉积土分布最广,位于东台子村—北大港水库—沙井子一线(第三道贝壳堤)以东地区;洪泛新近沉积土次之,分布于东台子村—北大港水库—沙井子一线(第三道贝壳堤)以西地区;古河道新近沉积土仅在塘沽响螺湾零星分布,为海河古河道沉积而成。

图3 新近沉积土分布图Fig.3 Distribution of the recent sedimentary soil

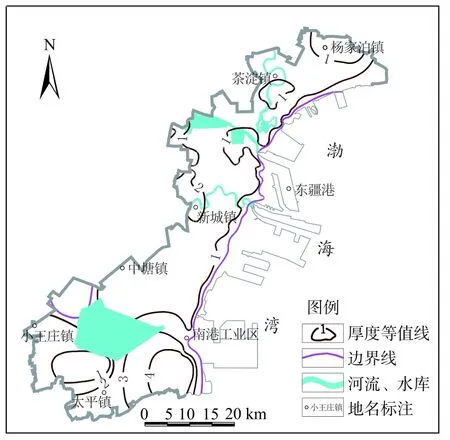

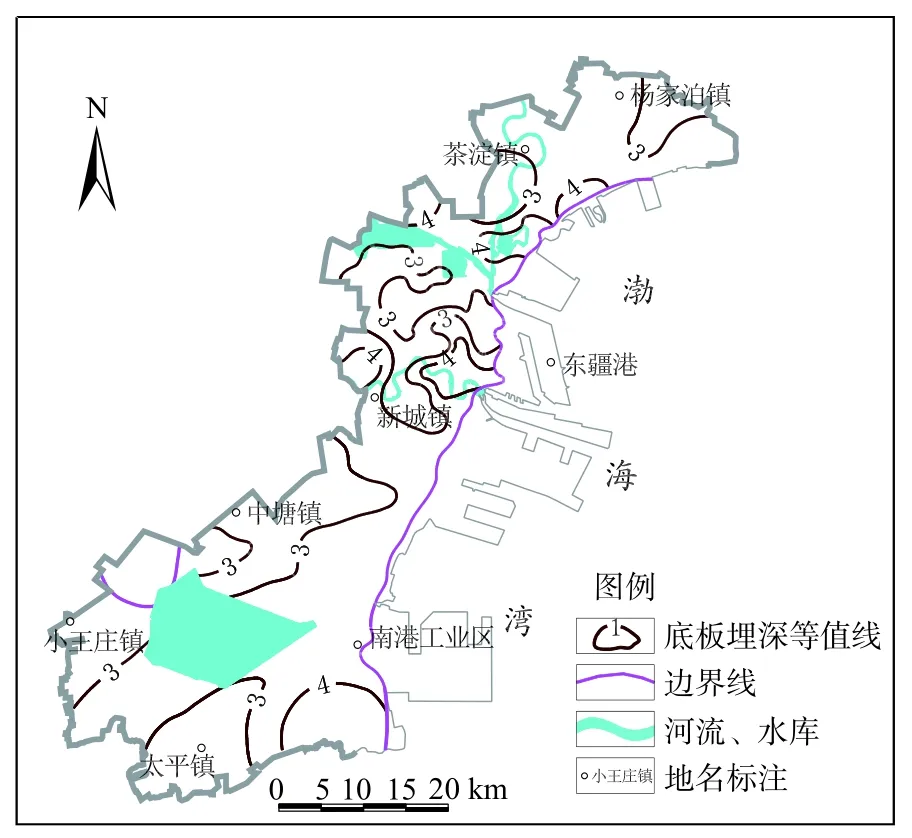

滨海新区新近沉积土厚度不大,一般在1~2 m,局部在杨家泊镇、营城、太平镇等地不到1 m,新城镇、响螺湾、邱庄子及马棚口等地大于2 m,最大厚度位于响螺湾海河河曲处,平均4 m以上(图4);底板埋深较浅,一般在3~4 m,局部在杨家泊镇东侧、营城、胡家园、中塘镇、小王庄镇及太平镇等地小于3 m,于家堡、于庄子及马棚口等地大于4 m,最深位于响螺湾处,可达12 m(图5)。

图4 新近沉积土厚度等值线图Fig.4 Contour map of thickness of the recent sedimentary soil

图5 新近沉积土底板埋深等值线图Fig.5 Contour map of floor depth of the recent sedimentary soil

3 滨海新区新近沉积土工程特性

3.1 岩性组成

依据滨海新区新近沉积土中各岩性层沉积深度,结合市区新近沉积土岩性层序,经专家论证分析,最终确定:滨海新区新近沉积土主要岩性层层序继续延用市区岩性层序划分标准,一是符合各岩性层的沉积先后顺序,二是保证了地方标准层序的一致性。各岩性层序具体如下:③1层黏性土;③2层粉土;③3层淤泥质土;③4层粉质黏土。

3.2 物理性质

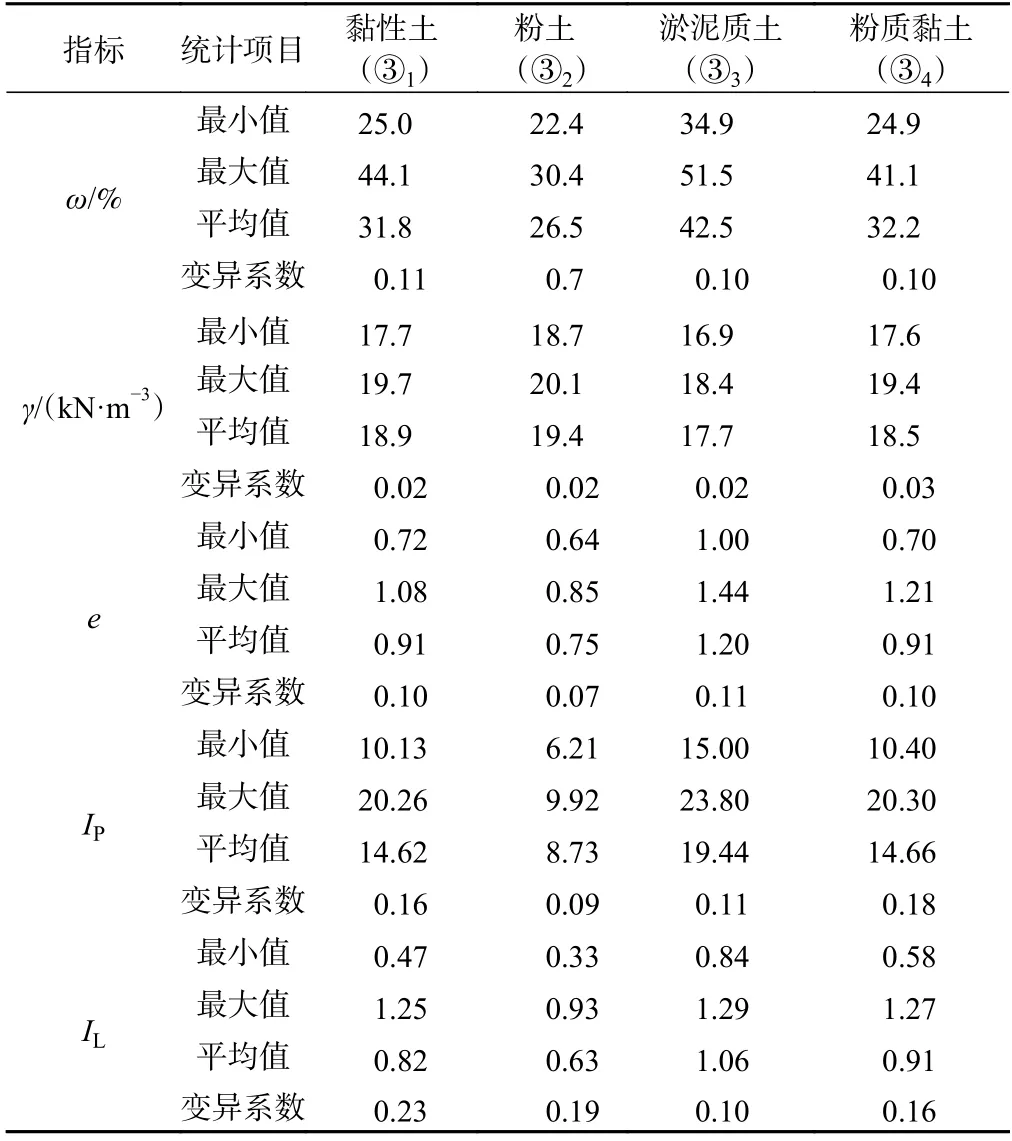

滨海新区新近沉积土土质整体软,一般含水量较高,孔隙比较大,物理性质差。其中,黏性土主要呈流塑—软塑状态;淤泥质土多呈流塑状态;粉土一般呈稍密状态,但由于沉积时间短,结构较松散,在地震作用下易发生液化。通过区内13 861组土样的室内试验成果,对新近沉积土的常规物理指标进行统计,结果见表8。

表8 物理指标统计表Table 8 Statistics of physical index

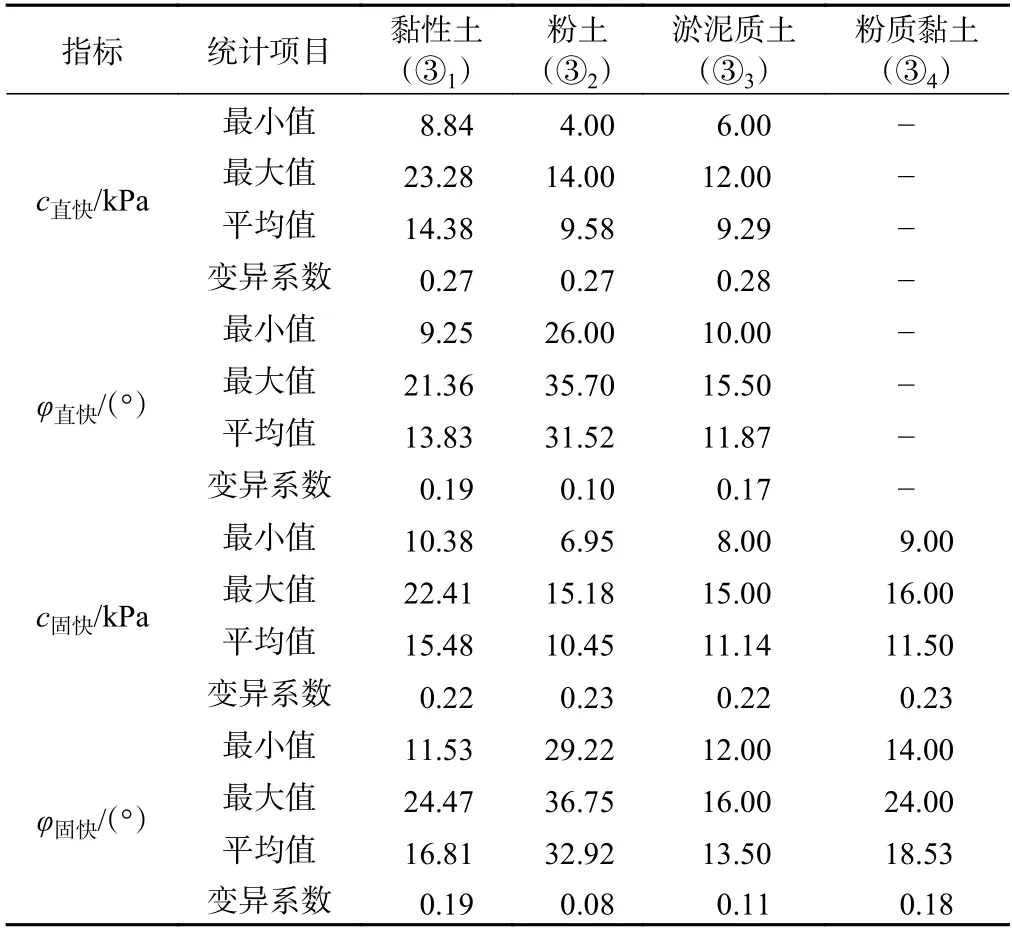

3.3 抗剪强度

滨海新区新近沉积土一般土层黏聚力较低、内摩擦角较小,整体抗剪强度较低,这与土层沉积时间短、埋深浅、固结度低有关。根据地区经验,滨海新区进行基坑设计时,新近沉积土应选择直接剪切指标进行设计和计算,采用水土合算的模型进行支护桩桩长的设计。根据区内1 054组土样的室内抗剪试验成果,其抗剪强度指标统计值见表9。

表9 抗剪强度指标统计Table 9 Statistics of shear strength index

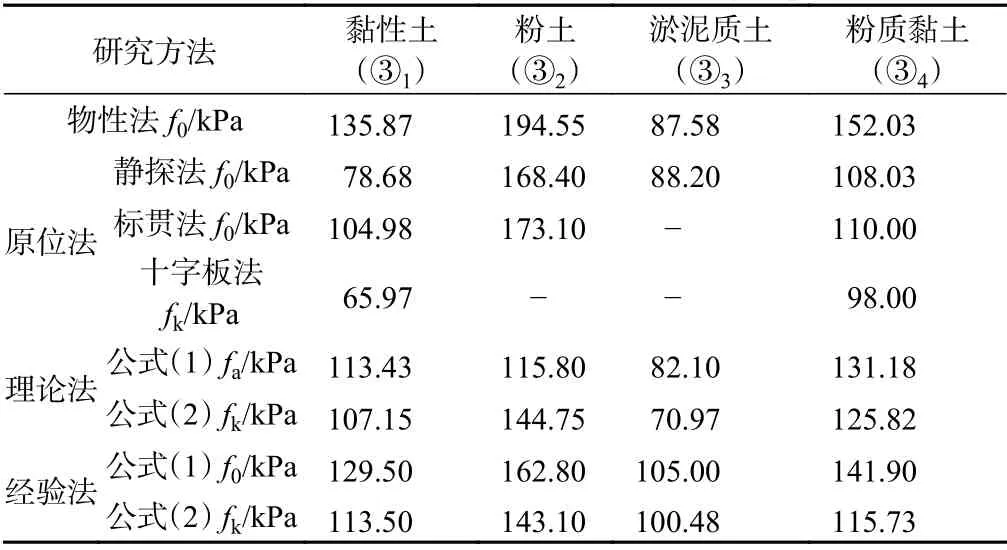

3.4 地基承载力

本次采用物性法、原位法、理论法及经验法四类八种方法分别对滨海新区新近沉积土的地基承载力进行研究,经综合评价,给出了各岩性层的地基承载力特征建议值。其中,物性法及原位法依据的是《天津市岩土工程技术规范》中物理指标及静力触探指标、标准贯入指标查表法;理论法依据的是《建筑地基基础设计规范》(公式1)及《天津市岩土工程技术规范》(公式2)中理论计算公式;经验法依据的是“天津市地基可靠度的研究”中根据天津市多年经验、载荷试验验证而总结的经验公式(公式1)及根据“应用原位测试评价天津市地基土性质”成果及多年工程经验总结的经验公式(公式2)。其地基承载力研究成果见表10。

表10 地基承载力成果Table 10 Results of foundation bearing capacity

由表10可知,滨海新区新近沉积土的承载力较低,普遍在100 kPa左右。根据多年工程经验,新近沉积黏性土(③1)承载力特征值可取80~110 kPa,粉土(③2)可取110~140 kPa,淤泥质土(③3)可取80~100 kPa,粉质黏土(③4)可取100~115 kPa。

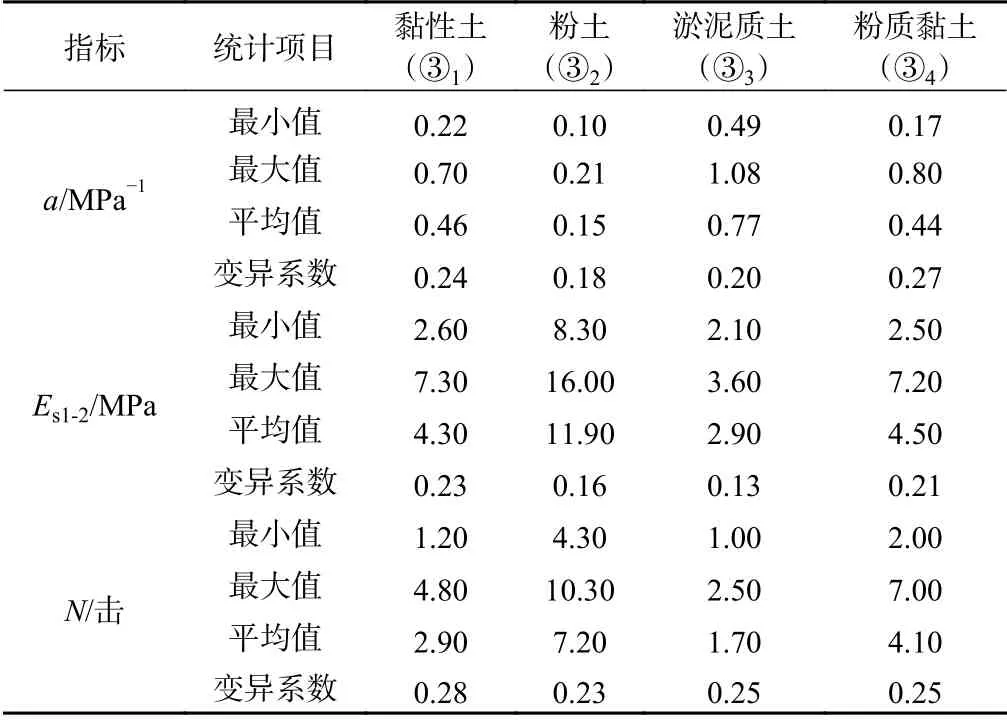

3.5 变形特性

根据室内压缩试验数据,滨海新区新近沉积土的压缩性较高。其中,黏性土一般呈中—高压缩性,淤泥质土多呈高压缩性,粉土主要呈中压缩性,但其标贯击数平均值仅为7.2击,固结程度差,密实度低。在工程上,滨海新区新近沉积土易造成建筑物地基不均匀沉降,进而导致建筑物倾斜、开裂,影响建筑物正常使用,对于基坑工程和其它地下工程的安全施工、建造成本、运营维护等影响重大。区内13 180组土样的压缩及标贯指标统计如表11所示。

表11 压缩及标贯指标统计表Table 11 Statistics of compression and standard penetration test index

4 结论

(1)通过对滨海新区古海岸线及测年试验分析,结合该区上部陆相沉积土与市区新近沉积土及上部陆相沉积土的物理性状及物理力学指标对比分析,明确了滨海新区上部陆相沉积土的形成年代界限为4 000年,完全符合天津地区新近沉积土划分标准。为此,将滨海新区上部陆相沉积土划为新近沉积土,与成陆后在低洼地带、洪泛区、古河道、沟坑等地带形成的原新近沉积土共同组成该区新近沉积层,为作区分,将其定名为“上部陆相新近沉积土”。

(2)按成因及沉积环境,滨海新区新近沉积土可划分为洪泛新近沉积土、古河道新近沉积土及上部陆相新近沉积土三类。在平面分布上,上部陆相新近沉积土分布最广,洪泛新近沉积土分布次之,两者以东台子村—北大港水库—沙井子一线(第三道贝壳堤)为界;古河道新近沉积土呈零星分布,仅在响螺湾的海河河曲处有分布。

(3)为指导岩土设计,此次从土层厚度及底板埋深分别对滨海新区新近沉积土的发育分布规律进行研究,结果表明:滨海新区新近沉积土厚度不大,一般在1~2 m,最大位于响螺湾海河河曲处,平均4 m以上;其底板埋深较浅,一般在3~4 m,最深也位于响螺湾的古河道处,可达12 m。

(4)依据土层沉积深度,结合市区新近沉积土岩性层序,确定了滨海新区新近沉积土主要岩性层层序继续延用市区新近沉积土的层序划分标准,具体为:③1层黏性土、③2层粉土、③3层淤泥质土、③4层粉质黏土4个亚层。

(5)滨海新区新近沉积土工程性质较差,其土质软,一般含水量较高,孔隙比较大,抗剪强度较低,压缩性较高,地基承载力普遍在100 kPa左右。