京津冀协同发展视角下城市群空间结构研究

梁慧超 罗华涛

摘 要: 基于京津冀协同发展视角,从京津冀各城市的综合实力、内部经济联系及产业发展三个层面,围绕城市集聚以及要素配置水平对京津冀城市群的空间结构进行研究。采用因子分析法、修正引力模型以及区位熵灰色关联度分别对京津冀各城市综合实力、内部经济联系以及产业分工和产业梯度进行定量分析。依据京津冀协同发展战略要求,提出了完善城市体系,缩小城市间发展差距;建立具有权威的协同机构,优化产业结构;建立信息资源共享系统,保证城市群的开放性;强化协同发展中的合作创新,提升协同发展成效等方面的对策建议。

关键词:京津冀;城市群;空间结构;城市体系;协同发展

中图分类号:F273.1 文献标志码:A 文章编号:1674-7356(2021)-02-0008-09

城市群的空間结构能够体现城市以及要素集聚与配置的空间状况,是各种要素在区域空间交互作用所形成的空间布局。现代社会生产力的快速发展,加快了超大型城市的人口以及资源的集聚,促进了信息、金融、科技等行业的快速发展,使得城市群空间结构持续处于动态演化过程中[1]。2015年,中央政治局审议通过《京津冀协同发展规划纲要》,标志着京津冀协同发展已上升为国家重大战略,体现了京津冀协同发展对国家经济的发展意义重大。持续优化区域空间结构,有利于资源配置最优化,使区域内的城市互利共赢,是推进京津冀协同发展的重要途径。

从协同理论的视角来看,城市群本身是一个复杂的开放系统,拥有一般系统所具备的特征,由节点、链接、流动等构成。在城市群中,节点为各个城市,链接为各个城市之间的联系,流动则表示人流、信息流、资金流等。通过不同节点之间的链接关系以及各种要素合理地流动,能够发挥系统自组织效应,形成一定功能的空间结构,实现城市群协同发展更高的目标。

结合协同理论,本文将对京津冀13个城市的综合实力以及城市间的经济联系进行考量。从目前关于京津冀各城市的功能定位以及城市之间的经济联系的文献来看,梁晨利用城市流强度模型对京津冀空间联系进行研究,分析了京津冀13个城市之间的相互作用,并对京津冀空间结构的优化提出建议[2]。安景文利用引力模型对京津冀城市间的经济联系以及城市功能进行研究,认为京津冀城市间发展差异显著,经济联系较弱[3]。唐朝生利用引力模型测算京津冀城市间的经济联系并对各城市进行等级划分,认为建立一个合理有序的城市体系有利于京津冀协同发展的推进[4]。赫胜彬利用夜光数据测算京津冀城市规模,利用引力模型对城市群空间结构进行测算,并对京津冀城市规划提出建议[5]。程遥基于企业空间数据对京津冀和长三角进行城市网络分析,认为对于不同空间结构的区域,具有不同的网络分析尺度[6]。牛方曲利用多层次空间结构分析算法测算了京津冀城市之间的相互强度,分析城市的等级体系,研究了京津冀城市群空间结构及边界[7]。

综合已有文献,关于京津冀各城市间经济联系的研究方法主要有引力模型为主。但关于引力模型的使用方法在学界并未达成统一,如杨震使用城市人口和GDP测算城市质量[8],朱道才以地区生产总值、人口数、社会消费品零售总额和进出口总额的几何平均测算城市质量[9]。孙久文将城市化水平的比值表示为引力系数[10],魏丽华将引力系数默认为1[11]。京津冀城市群包含13个等级不同的城市,各城市根据自身综合实力的强弱,其辐射能力也有所不同,城市之间都存在着交互作用和经济联系,构成了复杂的网络结构,使得修正引力模型的合理性对城市之间的经济联系测量的准确性至关重要[12]。在此,为保证模型的准确性,本文对引力模型中的城市质量进行修正,使其更加具备经济现实意义。对引力系数以及经济距离进行修正,更加清晰地观察到京津冀城市群在时间纵向上的动态变化与各城市间经济联系的不对称性。

据此,针对京津冀城市群发展现状,本文将建立指标体系,利用因子分析对京津冀13个城市的综合实力进行分析和等级划分;对引力模型中城市质量、引力系数以及经济距离进行一定的改进,得到城市间的经济联系值,并绘制各城市经济联系的空间分布图,以呈现不同等级城市间的相互作用的空间格局。同时,对京津冀13个城市的产业协同状况进行定量分析,从京津冀各城市的综合实力、内部经济联系及产业发展三个层面对京津冀空间结构进行研究,并对京津冀协同发展提供对策建议。

一、京津冀各城市综合实力状况

城市群通常涉及数十个城市,有些城市实力强,成为城市群的核心城市,城市群往往围绕这些核心城市发展。而有些城市实力较弱,与核心城市差距过大,常常拖慢城市群发展的进程。因此,一个合理有序的城市规模体系能够促进城市群的发展。

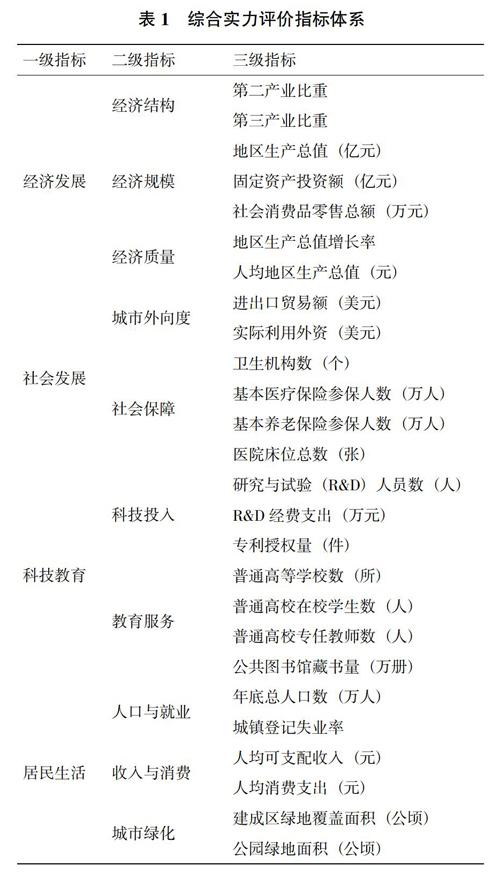

为测量京津冀城市群发展状况,本文构建了包含经济发展、社会发展、科技教育、居民生活等4个领域,总计26个指标所组成的城市综合实力评价体系(表1) 。

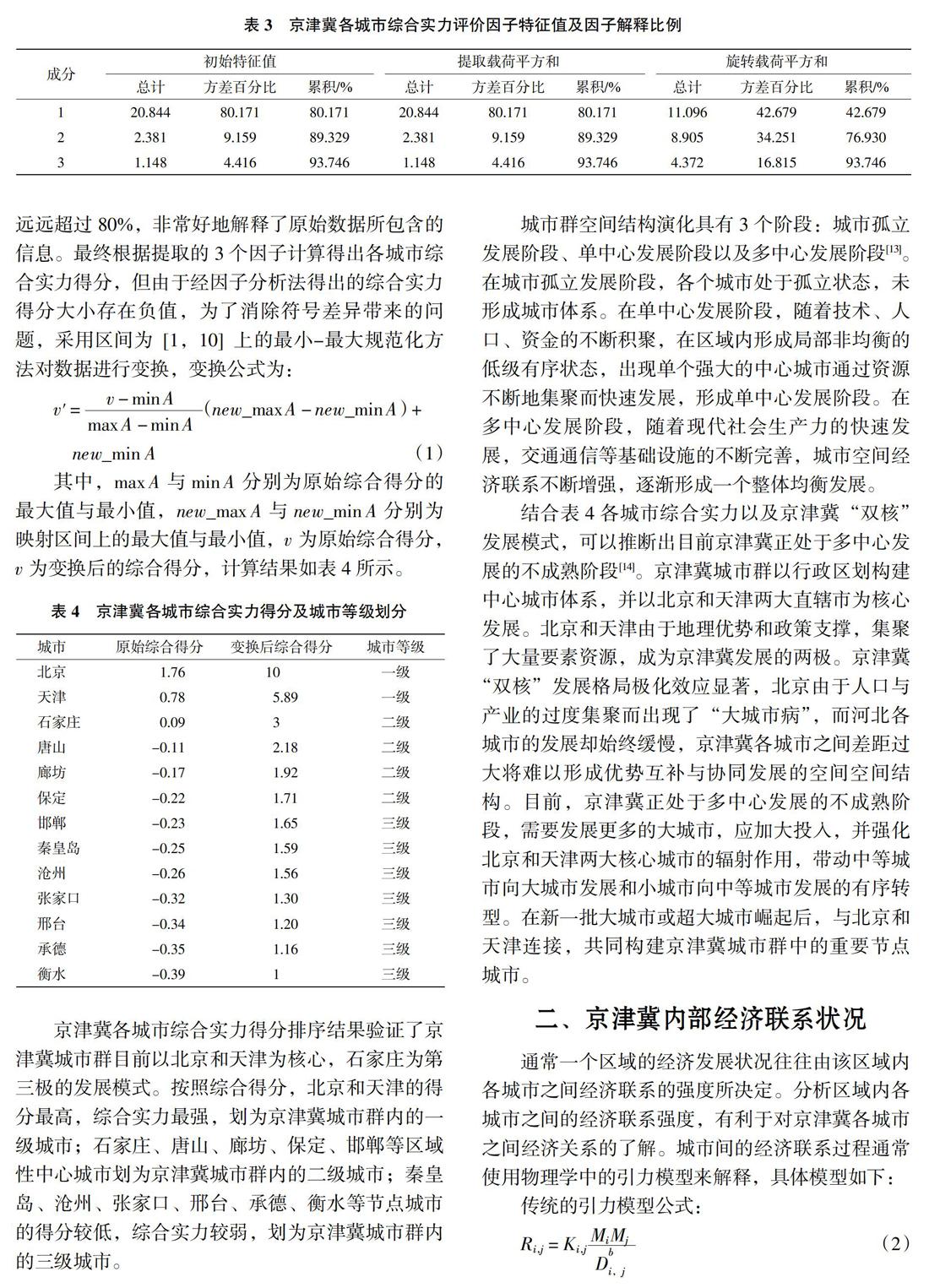

根据《北京统计年鉴》 《天津统计年鉴》和《河北经济年鉴》获取2018年的相关数据,运用因子分析法测算京津冀13个城市的综合实力。通过IBM SPSS Statistics 23软件对指标做因子分析,得到三个因子得分(表2)以及各因子特征值及因子解释比例(表3)。

如表3所示,特征值大于1的3个因子累计贡献率高达93.746%,一般因子的累计贡献率为80%便是合适的,而此次提取的3个因子的累计贡献率远远超过80%,非常好地解释了原始数据所包含的信息。最终根据提取的3个因子计算得出各城市综合实力得分,但由于经因子分析法得出的综合实力得分大小存在负值,为了消除符号差异带来的问题,采用区间为[1,10]上的最小-最大规范化方法对数据进行变换,变换公式为:

其中,max A与min A分别为原始综合得分的最大值与最小值,new_max A与new_min A分别为映射区间上的最大值与最小值,v为原始综合得分,v为变换后的综合得分,计算结果如表4所示。

京津冀各城市综合实力得分排序结果验证了京津冀城市群目前以北京和天津为核心,石家庄为第三极的发展模式。按照综合得分,北京和天津的得分最高,综合实力最强,划为京津冀城市群内的一级城市;石家庄、唐山、廊坊、保定、邯郸等区域性中心城市划为京津冀城市群内的二级城市;秦皇岛、沧州、张家口、邢台、承德、衡水等节点城市的得分较低,综合实力较弱,划为京津冀城市群内的三级城市。

城市群空间结构演化具有3个阶段:城市孤立发展阶段、单中心发展阶段以及多中心发展阶段[13]。在城市孤立发展阶段,各个城市处于孤立状态,未形成城市体系。在单中心发展阶段,随着技术、人口、资金的不断积聚,在区域内形成局部非均衡的低级有序状态,出现单个强大的中心城市通过资源不断地集聚而快速发展,形成单中心发展階段。在多中心发展阶段,随着现代社会生产力的快速发展,交通通信等基础设施的不断完善,城市空间经济联系不断增强,逐渐形成一个整体均衡发展。

结合表4各城市综合实力以及京津冀“双核”发展模式,可以推断出目前京津冀正处于多中心发展的不成熟阶段[14]。京津冀城市群以行政区划构建中心城市体系,并以北京和天津两大直辖市为核心发展。北京和天津由于地理优势和政策支撑,集聚了大量要素资源,成为京津冀发展的两极。京津冀“双核”发展格局极化效应显著,北京由于人口与产业的过度集聚而出现了“大城市病”,而河北各城市的发展却始终缓慢,京津冀各城市之间差距过大将难以形成优势互补与协同发展的空间空间结构。目前,京津冀正处于多中心发展的不成熟阶段,需要发展更多的大城市,应加大投入,并强化北京和天津两大核心城市的辐射作用,带动中等城市向大城市发展和小城市向中等城市发展的有序转型。在新一批大城市或超大城市崛起后,与北京和天津连接,共同构建京津冀城市群中的重要节点城市。

二、京津冀内部经济联系状况

通常一个区域的经济发展状况往往由该区域内各城市之间经济联系的强度所决定。分析区域内各城市之间的经济联系强度,有利于对京津冀各城市之间经济关系的了解。城市间的经济联系过程通常使用物理学中的引力模型来解释,具体模型如下:

传统的引力模型公式:

其中,Ri,j表示两个城市之间的经济联系强度,Ki,j为引力系数,Mi、Mj为城市j与城市的经济质量,Di,j 为两个城市之间的距离,b为距离摩擦系数,一般取1或2。

(一)模型的修正

城市之间的经济联系是一个十分复杂的经济过程,而多数研究使用传统引力模型得到的经济联系值的真实性难以保证。因此,为增强模型的可用性,需要对传统的引力模型加以修正,以提高分析结果的真实性。

首先,引力系数Ki,j反映了城市间经济联系的方向和程度。当Ki,j > 1时,表示城市i对城市j的引力占主导;当Ki,j = 1时,表示两城市的引力相当;当Ki,j < 1时,表示城市j对城市i的引力占主导。因此,引力系数Ki,j的存在使得Ri,j具有方向性,能够反映城市i对城市j的虹吸效应或溢出效应。本文从城市第三产业占比和就业率两个层面考量引力系数,具体方法见公式(3):

(二)京津冀内部经济联系分析结果

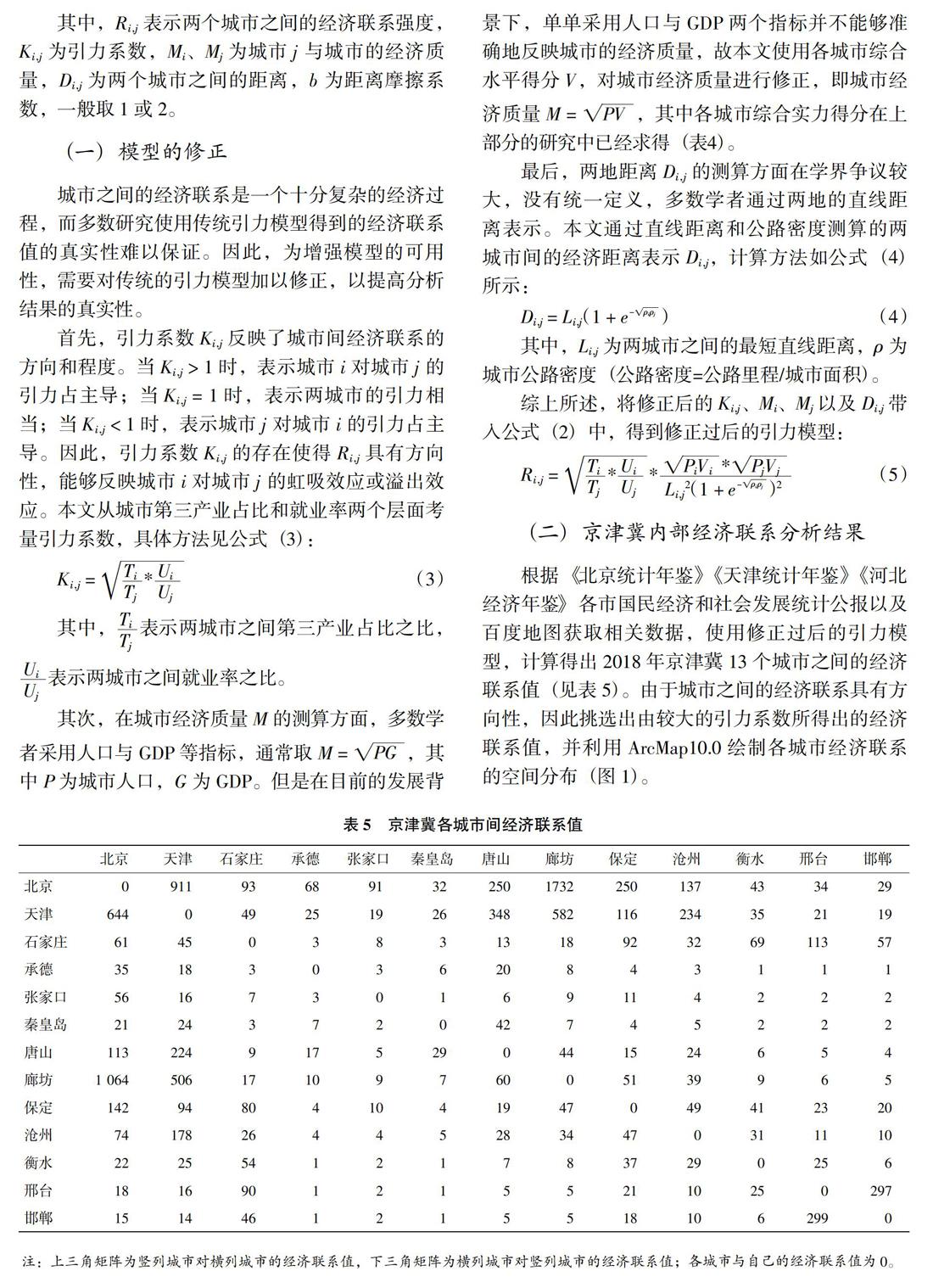

根据《北京统计年鉴》 《天津统计年鉴》 《河北经济年鉴》各市国民经济和社会发展统计公报以及百度地图获取相关数据,使用修正过后的引力模型,计算得出2018年京津冀13个城市之间的经济联系值(见表5)。由于城市之间的经济联系具有方向性,因此挑选出由较大的引力系数所得出的经济联系值,并利用ArcMap10.0绘制各城市经济联系的空间分布(图1)。

由图1所见,京津冀各城市分为三个等级。各城市之间的经济联系值有较大的差距,按照经济联系值的大小可将各城市间的经济联系大致分为三个级别:(1)北京和廊坊、北京和天津、天津和廊坊、邢台和邯郸、天津和唐山这五组城市之间的经济联系值均超过300,经济联系非常紧密;(2)北京和保定、北京和唐山、天津和沧州、北京和沧州、天津和保定、石家庄和邢台这六组城市之间的经济联系值处于(100,300)之间,经济联系紧密;(3)剩余城市之间的经济联系值处于(1,100)之间,经济联系松散。

如图1所示,北京、天津与廊坊这三个城市之间经济联系的密集程度远远超过其他城市,在图1中形成最明显的经济联系“三角区”,明显体现了京津冀“中心-外围”的空间结构特征。北京与天津处于京津冀城市群的地理中心,也是城市群内部经济联系的中心,并且以京津为中心的极化效应正向外围扩散,京津对外围城市辐射能力增强。廊坊位于北京和天津两大核心城市之间,由于这一优越的地理区位,使得廊坊与北京和天津的经济联系日益紧密。此外,京津唐也形成较明显的经济联系“三角区”。唐山具有“环京津”和“沿海”两大地理优势,资源丰富,交通便利,近年来的发展欣欣向荣,并取得较好的成绩,GDP和人均GDP在河北省中均具有重要地位。京津、京保石和京唐秦是京津冀协同发展的“主体框架”[15],其中京津和京保石之间的经济联系密切,而秦皇岛与北京和唐山之间的经济联系松散。京津冀各城市间尽管互有联系,但由于行政区划的存在,阻碍了各城市间的合作。又由于北京、天津的地理位置阻断了冀南与冀北的联系,使得河北省的经济发展受到了较大的阻力,尤其是邢台、衡水等离北京和天津较远的冀南地区的城市发展都较落后。而石家庄作为省会城市,不仅与北京和天津之间的经济联系松散,并且与河北省内城市之间的经济联系也十分松散,与部分城市之间的经济联系甚至可以忽略不计,明显反映了石家庄对其他城市的辐射能力较弱。

三、京津冀各城市产业协同状况

研究京津冀各城市的产业协同状况,了解各城市的产业优势,有助于规划京津冀各城市的功能定位和形成合理的产业结构布局。为测度京津冀各城市的产业结构特点,本文采用李学鑫、苗长虹所提出的区位熵灰色关联分析法对各城市产业结构的差别及趋同情况进行研究[16]。

(一)区位熵

区位熵是判断区域内各种产业优劣的方法,又称专门化率,通过衡量区域要素的空间分布情况来评价某一产业部门的优劣势,反映区域内各地区产业结构的差异性。区位熵具体计算公式如下:

其中,LQik表示i城市中k产业的区位熵,lik表示i城市中从事k产业的人数,Li表示i城市中所有产业的从业人数,yk表示全国从事k产业的人数,Y表示全国所有产业的从业人数。当LQik < 1时,表示i城市中的k产业在全国范围内处于劣势;当LQik = 1时,表示i城市中的k产业在全国范围内处于均势;当LQik > 1时,表示i城市中k的产业在全国范围内处于优势。

(二)灰色关联系数

灰色关联度用于测度区域内不同地区的产业结构的相似程度,若灰色关联度较大,表示产业分工不明确,产业结构趋同。灰色关联度具体计算步骤如下:

(i)以京津冀总体的k产业结构数据作为参考列X0(k),以i城市的k产业结构数据作为比较列Xi(k),使用初值化法将数据无量纲标准化处理:

(三)京津冀各城市产业结构的对比分析

从《中国城市统计年鉴》选取2018年京津冀13个城市的农林牧渔业(简称农业,下同),采矿业(采矿),制造业(制造),电力、热力、燃气及水的生产和供应业(水电气),建筑业(建筑),批发和零售业(批零),交通运输、仓储和邮政业(物流),住宿和餐饮业(食宿),信息传输、计算机服务和软件业(信息),金融业(金融),房地产业(房地产),租赁和商务服务业(租赁),科学研究、技术服务和地质勘查业(科技),水利、环境和公共设施管理业(水利),居民服务、修理和其他服务业(居民服务),教育业(教育),卫生、社会保障和社会福利业(卫生),文化、体育和娱乐业(文化),公共管理和社会组织(公共管理)等19个行业的年末城镇单位从业人员数据,通过公式(7)至(12)计算得到了京津冀各城市各产业的区位熵以及灰色关联度的计算结果(表6、表7)。

北京作为京津冀的第一核心城市,集聚了大量信息、金融、科技等方面的优秀人才,因此北京的信息传输、计算机服务和软件业、金融业、租赁和商务服务业、科学研究、技术服务和地质勘查业等生产性服务业的发展程度均高于全国水平。但北京第一产业与第二产业的区位熵偏低,发展程度低于全国水平,反映了北京重点在第三产业的发展。

京津冀的第二核心城市天津,拥有雄厚的制造业基础,天津的制造业在全国范围内也占有优势。天津目前正在响应国家战略,积极建设全国先进制造研发基地、北方国际航运核心区、金融创新运营示范区、改革开放先行区(一基地三区),并且以中心城区与滨海新区为核心带动城市发展,优化城市空间结构。同时,天津也应把握机遇,利用政策优势,吸引更多的海外企业,尽快形成京津冀自己的系统集成商,培育更多的跨国公司成为京津冀企业的温床,加强京津冀城市群的国际竞争力,推进京津冀世界级城市群的建设。

唐山、邯郸、邢台、沧州依托丰富的矿产资源,使其采矿业在全国范围形成优势。石家庄、唐山和秦皇岛的交通运输、仓储和邮政业在全国范围中具备优势,这与已出台的京津冀协同发展战略中赋予河北未来“全国现代商贸物流重要基地”定位的发展相符,但是河北省其他城市交通运输、仓储和邮政业的偏低,仍有发展空间。

合理的分工能够发挥区域空间结构的优势,通过各城市间的空间分工,能够实现区域协同倍增效应。如表7所示,从京津冀各城市的灰色关联度来看,有12个城市的灰色关联度超过0.8,其中6个城市的灰色关联度超过了0.9,反映出京津冀各城市分工不明确,产业结构趋同严重。北京作为京津冀城市群发展的中心,其金融、科技、创新等优势明显;天津先进制造业、港口物流的地位不可取代;河北各地级城市产业的专业化与北京、天津相比较突出[17],主要以劳动密集型、资源密集型产业的发展为主。

根据协同学中的役使原理,复杂系统内部存在一个或几个慢弛豫参量——慢变量(序参量),支配着系统内部大量的快弛豫参量,序参量能够以“雪崩”之势席卷整个系统,掌握全局,主宰系统演化的整个过程[18]。产业取决于企业与个人的行为,政府虽可以对其进行引导,但最终仍是由市场主导,无法揠苗助长,属于系统中的慢变量。因此,产业决定了京津冀协同发展的高度,对京津冀协同发展意义重大。京津冀各城市应以自身的产业优势与资源禀赋发展,进行合理的空间分工,保证资源最有效地利用,促进京津冀空间结构优化,发挥京津冀城市群协同倍增效应,推进京津冀协同发展实现更高的目标。

四、推進京津冀城市群协同发展的对策

通过对京津冀各城市的综合实力、内部经济联系及产业结构三个层面的研究,结合协同学相关理论,在京津冀协同发展中得到如下启示:一是将京津冀看作一个复杂的开放系统,各个城市则是该系统内的子系统,京津冀的协同发展需要各方面的联动。通过城市群系统内各个子系统的交互作用以及各要素合理流动,将产生有规律的运动,使城市群系统由低级有序向高级有序发展,这被称作“系统协同作用”,在这种作用下将实现城市群协同倍增效应,内部公共利益最大化。二是由于资源的稀缺性,我国提出了可持续发展理念。如何保证资源在区域内合理、高效地使用是京津冀优化空间结构,提高区域竞争力的重要途径。中央对京津冀的顶层设计与规划蓝图能够有效地解决资源分配等问题,通过建立权威机构对京津冀进行治理,打破“一亩三分地”的思维定势,制定正式规则,实现机制一体化,充分发挥机制效能;通过各城市间的空间分工,有效地分配资源,加强城市间联系,发挥京津冀空间结构的优势,实现京津冀城市群协同倍增效应。三是京津冀协同发展应保证其开放性,除了政府之间的相互联系之外,也应强化各城市非政府组织与企业之间的合作。

据此,结合京津冀城市群的空间结构特征及协同发展面临的问题,推进京津冀城市群协同发展应着重从以下四个方面入手:

第一,完善城市体系,缩小城市之间发展差距。引导要素自由流动,增强基础设施建设,围绕京津走廊高新技术及生产性服务业、沿海临港产业带、沿京广线先进制造业、沿京九线特色轻纺、沿张承线绿色生态五个产业带和汽车、新能源装备、智能终端、大数据和现代农业五大产业链搭建协作平台,提高石家庄、唐山、廊坊、保定、邯郸等区域性中心城市以及秦皇岛、沧州、张家口、邢台、承德、衡水等节点城市的集聚能力、服务能力与产业承载能力,缓解北京与天津的压力。北京和天津两大核心城市按照各自的资源禀赋与比较优势,明确在协同发展中的定位,避免重复建设,并加强对区域的辐射作用,实现京津冀不同等级城市间的功能互补以及合理分工,构建合理有序的规模等级城市体系,缩小城市间的发展差距,以推进京津冀的协同发展。

第二,建立权威机构,协同优化区域产业结构。新区域主义学派认为,在现代生产力快速发展、专业化分工不断加深以及资源不断稀少的背景下,通过政府建立权威机构对区域进行治理,通过制定和实施各种区域政策能够更好地实现区域可持续发展目标。京津冀长期存在的行政壁垒,导致城市群产业结构严重趋同等问题。北京作为国家首都,优越的行政层级使其掌握大量资源,使天津、河北长期处于不公平的竞争环境之中。其根本原因在于京津冀没有一套公平的协作规则,导致城市群内部缺乏自组织系统演化的动力,无法有效的运转。因此,京津冀需要建立一个相对权威的协同机构对区域的协同发展进行统筹规划,以区域整体利益的角度出发,审时度势,合理、高效地配置资源,推进各地分工协作,充分发挥各地的优势产业,提高城市群的整体性,使内部公共利益最大化,实现城市群协同倍增效应。

第三,建立信息资源共享系统,保证城市群的开放性。随着京津冀城市群的协同发展,各地的合作不断深化,随之而来的是各种问题的浮现。各地政府通过信息资源共享系统,能够快速商讨解决问题的方案,提高办事效率,还能够使各地加深对对方的了解,促进形成稳固的合作关系。各城市的企业和非政府组织通过信息资源共享系统,能够促进彼此之间的合作,使更多人能够参与到京津冀协同发展的讨论中来,从而提高公民的积极性。

第四,发挥比较优势,优化城市群的空间结构。京津冀拥有全国三分之二的院士,四分之一的高等院校,科技投入与产出也属全国之首,具有丰富的创新资源,强大的创新驱动潜力。以雄安新区为突破点,将雄安新区作为京津冀协同创新的“试验田”,创建“京津雄创新三角”。发挥北京“科技创新中心”、天津“先进制造研发基地”以及河北“商贸物流重点基地”的优势,通过有效地整合京津冀的创新要素资源,驱动北京“三城一区”、天津滨海新区和雄安新区的创新发展,促进创新要素资源在区域内充分共享。探索协同合作新模式,打造京津冀协同创新共同体,优化京津冀城市群的空间结构,促进京津冀协同发展向高质量迈进。

[参考文献]

[1] Masahisa,F. ,Hu D. Regional disparity in China 1985-1994: the effects of globalization and economic liberalization[J]. The Annals of Regional Science,2001,35(01): 3-35.

[2] 梁晨,曾坚. 城市流视角下京津冀城市群网络联系测度[J]. 城市问题,2019(01): 78-83.

[3] 安景文,毕胜,梁志霞. 京津冀城市群空间联系研究[J]. 商业经济研究,2019(23): 162-165.

[4] 唐朝生,芦佩,樊少云,邓赛赛. 京津冀城市群空间经济联系研究——基于修正引力模型[J]. 燕山大学学报(哲学社会科学版),2017(06): 80-87.

[5] 赫胜彬,王华伟. 京津冀城市群空间结构研究[J]. 经济问题探索,2015(06):105-111.

[6] 程遥,李涛. 我国城市网络研究的空间敏感性初探——以京津冀和长三角城市群为例[J]. 城市发展研究,2019,26(01): 92-100.

[7] 牛方曲,刘卫东,宋涛,胡志丁. 城市群多层次空间结构分析算法及其应用——以京津冀城市群为例[J]. 地理研究,2015,34(08): 1447-1460.

[8] 杨震,荣玥芳,田林,张忠国,贺鼎,马全宝,王晶. 京津冀城市网络协同发展分析及雄安新区人口规模研究[J]. 干旱區资源与环境,2019(12): 8-15.

[9] 朱道才,陆林,晋秀龙,蔡善柱. 基于引力模型的安徽城市空间格局研究[J]. 地理科学,2011,31(05): 551-556.

[10] 孙久文,罗标强. 基于修正引力模型的京津冀城市经济联系研究[J]. 经济问题探索,2016(08): 71-75.

[11] 魏丽华. 我国三大城市群内部经济联系对比研究[J]. 经济纵横,2018(01): 45-54.

[12] 朱顺娟. 长株潭城市群空间结构及其优化研究[D]. 长沙: 中南大学,2012:85-88.

[13] 李国平,宋昌耀. 京津冀区域空间结构优化策略研究[J]. 河北学刊,2019,39(01):137-145.

[14] 李兰冰,郭琪,吕程. 雄安新区与京津冀世界级城市群建设[J]. 南开学报(哲学社会科学版),2017(04): 22-31.

[15] 万杰,肖雪,邓卜月. 京津冀区域物流网络中节点间相互作用研究[J]. 河北工业大学学报(社会科学版),2019,11(04): 9-16.

[16] 李学鑫,苗长虹. 城市群产业结构与分工的测度研究——以中原城市群为例[J]. 人文地理,2006(04): 25-28+122.

[17] 席强敏,李国平. 京津冀生产性服务业空间分工特征及溢出效应[J]. 地理学报,2015,70(12): 1926-1938.

[18] 哈肯 H. 协同学: 理论及应用[M]. 杨炳奕,译. 北京: 中国科学技术出版社,1990:19-21.

Spatial Structure of Urban Agglomeration from the perspective of Beijing-Tianjin-Hebei Coordinated Development

LIANG Huichao1,2, LUO Huatao1

(1. School of Economics and Management , Hebei University of Technology, Tianjin 300401, China;

2. Center for Beijing-Tianjin-Hebei Development Research,Hebei University of Technology, Tianjin 300401, China)

Abstract: Based on the perspective of Beijing-Tianjin-Hebei coordinated development, the research on the spatial structure of Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration is set against the level of urban agglomeration and element allocation from the perspectives of comprehensive strength, internal economic connections and industrial development. Via factor analysis, modified gravity model and location entropy grey correlation degree, the comprehensive strength, internal economic connections, industrial division and industrial gradient of each city in Beijing-Tianjin-Hebei region are respectively analyzed. According to the requirements of the Beijing-Tianjin-Hebei coordinated development strategy, several possible solutions and recommendations are proposed: to improve the urban system in order to narrow the development gap between cities, to establish an authoritative collaborative institutions to optimize the industrial structure, to establish an information and resource sharing system to ensure the openness of the urban agglomerations, and to strengthen the cooperation and innovation in collaborative development and improve the effectiveness of coordinated development.

Key words: Beijing-Tianjin-Hebei; urban agglomeration; spatial structure; unban system; synergy development

收稿日期:2020-06-05

基金項目:河北省社科基金项目 (HB19YJ039)

作者简介:梁慧超(1968—),女,山西文水人,教授、博士,河北工业大学京津冀发展研究中心副主任,天津市经济学学会理事,研究方向:产业经济。