佛山市瓷海国际陶瓷城地面沉降成因分析

欧智德 邹杰

要:佛山市瓷海国际陶瓷城自2008年起出现地面沉降现象,随着周边人类工程活动增多,地面沉降现象日趋严重。结合研究区地质背景,并运用InSAR地表形变监测技术,从自然因素和人类工程活动两方面研究了该地区地面沉降的形成原因。结果表明,引起地面沉降的内部物质条件为填土和软土的压密固结,尤其是软土分布广、厚度大、埋藏浅,为地面沉降的发育提供了重要贡献;而InSAR时序分析结果揭示了研究区地面沉降速率均在周边地下工程施工期间出现明显加快现象,故诱发和加剧地面沉降的主要外部因素为周边工程抽排地下水。

关键词:地面沉降;成因分析;软土;抽排地下水;InSAR

Cause analysis on land subsidence in Cihai International Ceramic City,

Foshan City

OU Zhide, ZOU Jie

(Foshan Geological Bureau of Guangdong Province (Foshan Geological Disaster Emergency Rescue Technology Center of Guangdong Province), Foshan 528000, China)

Abstract: Land subsidence appeared in Cihai International Ceramic City of Foshan in 2008. With the increase of human engineering activities, land subsidence has become increasingly serious since then. According to the geological nature of the study area and applying the InSAR surface deformation monitoring technology, this paper studies the causes of land subsidence in this area from two aspects: natural factors and human engineering activities. The results show that the internal material conditions that caused the land subsidence are compacted consolidation of filled soil and soft soil, especially the soft soil with wide distribution, large thickness and shallow burial, which provides an important contribution to the development of land subsidence. InSAR time series analysis results reveal that the land subsidence rate in the study area significantly accelerated during the construction of surrounding underground projects. Therefore, the main external factor that exacerbated land subsidence was the drainage of groundwater resulted from surrounding projects.

Keywords: land subsidence; cause analysis; soft soil; drainage of groundwater; InSAR

地面沉降是因自然因素和人類工程活动引发松散地层压缩所导致的地面高程降低的地质现象。随着城市化进程的加快和人类工程活动的加剧,它已成为一个全球性的地质环境问题和城市发展过程中的“慢性病”,是一种不可补偿的永久性环境和资源损失(郑铣鑫等,2002)。

近年来,佛山市禅城区社会经济快速发展,城镇化高速推进,由于自然和人类工程活动的影响,已逐步出现了不同规模的地面沉降现象。其中,位于禅城区南庄镇的瓷海国际陶瓷城自2008年起缓慢出现了地面沉降现象,随着周边人类工程活动日趋增多,地面沉降的影响范围逐渐扩大、沉降程度逐渐加剧,已导致区域内出现墙体开裂、道路呈波状起伏以及市政地下管线损坏等一系列问题。

为此,本文结合研究区地质背景,并借助InSAR地表形变监测技术,从自然因素和人类工程活动两方面研究了该地区地面沉降的形成原因,为制定合理的地面沉降地区灾害防治措施以及城市建设规划提供依据。

1 研究区地质背景

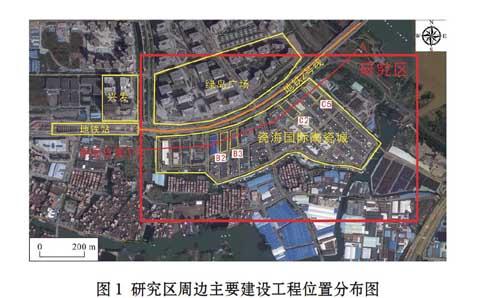

研究区面积约1.02 km2,位于珠江三角洲腹地,地貌类型为冲积平原,地势平坦开阔,地面高程为1.50~4.80 m。区内原为鱼塘、耕地,现状地表多已硬底化,建筑物较密集,交通路网发达,人类工程活动频繁,主要为道路修筑、商铺与住宅建设、基坑开挖、地下轨道交通建设、场地回填与平整等(图1)。

区内地表普遍为人工填土(Qml)覆盖,下部土层依次分为第四纪海陆交互沉积层(Qmc)和残积层(Qel),厚度5.80~30.00 m,下伏基岩为古近纪华涌组(E2h)的“红层”碎屑沉积岩(图2)。第四纪海陆交互沉积层(Qmc)岩性主要由淤泥、淤泥质土组成,局部地段分布有不连续的粉质黏土和中砂。其中淤泥和淤泥质土属于典型的软土类型,广泛分布于区内,顶面标高-0.40~-1.88 m,多属地表型,层厚1.00~27.70 m

(多为20.00~24.00 m),厚度变化非常大。二者呈流塑状,具压缩性高,容许承载力低,容易产生触变、流变和不均匀沉降,易引发地面沉降等地质灾害。

2 地面沉降现状

2.1 地面调查特征

根据地面调查成果,区内各处地面沉降量有所差异,历年(2008—2019年)累计沉降量为2~500 mm。从图3可见,研究区地面沉降空间分布总体具有“北大南小”的特征,即北部地面沉降量大,南部地面沉降量较小,主要沉降区域位于北部以及中部地带,面积约0.22 km2,最大沉降量为500 mm。

区内地面沉降表征现象主要为:建筑物外墙与路面接缝部位开裂、建筑物墙体开裂、建筑物内部地面下沉、人行道呈波状起伏、路面开裂、市政地下管线损坏等(图4)。

2.2 InSAR测量特征

InSAR监测资料(监测时间2013—2019年)显示(图5),区内地面形变(图中红色PS点)主要分布在陶瓷城北部靠主干公路一侧,局部分布在研究区南侧中部厂房处。InSAR地表形变速率分布特征与地面沉降量空间分布特征(图3)基本吻合。

3 地面沉降成因分析

地面沉降现象是一个复杂的、有多种因素综合叠加作用下发生的幅度较大的地面高程垂直下降的不良地质现象(陶芸等,2014),引起地面沉降的因素包括了自然地质因素和人为因素。地面沉降可以由单一因素诱发,而更多情况下是由几种因素综合作用的结果。综合分析区内工程地质条件及周边人类工程概况,区内地面沉降的形成主要与地质条件(第四系人工填土、软土)以及人类工程活动密切相关。

3.1 人工填土

区内原地貌多为鱼塘、河涌和耕地,在进行工程建设时需进行平整填土,且填土量较多,区内填土平均厚度为2.85 m,最大厚度为4.70 m。由于填土结构较松散,均匀性较差,具有孔隙比大、压缩性较高、密实度不高、强度低等特点,属中压缩性土,在垂直荷载作用下较易产生压缩而引起地面沉降。一般新近填土未进行压密处理,将会产生较大的自重压密固结作用,在未完成自然重压固结之前,土体结构松散,沉降量一般较高,且承载力较低,不能作为基础持力层。此外,填土的厚度、密实度不均匀亦较易导致地面出现不均匀沉降。

3.2 软土

区内软土较为发育,厚度为1.0~27.7 m,平均厚度为15.0 m,厚度变化较大,顶板埋深1.2~5.5 m,平均埋深3.1 m,埋藏较浅。软土类型主要为淤泥、淤泥质土,呈灰色、深灰色,饱和,流塑,淤泥类土具有天然含水率高,孔隙率大,高压缩性,固结程度差,工程性质差等特点。因此,区内软土一方面在自身重力的作用下,孔隙水压力将逐渐减小,在土层达到完全固结之前,必然会引起地面沉降;另一方面在外荷载或地下水位下降等作用下易产生沉陷和剪切变形,对场地的稳定性影响较大。

联合分析区内软土与地面沉降空间分布特征可知(图6),软土具有“北厚南薄”的空间分布特征,即陶瓷城北部(靠近主干道路一侧)软土厚度大,往南软土厚度逐渐降低,该分布特点与地面沉降空间分布基本吻合。由此表明,地面沉降量与软土厚度大小存在正相关关系,即软土厚度越大,地面沉降量越大。

3.3 人类工程活动

大量研究表明(刘海涛等,2014;施凤春等,2019;王凤林等,2009;王媛媛等,2009;刘杜娟,2004),抽排地下水是诱发和加剧地面沉降最主要的外部因素,深基坑及隧道开挖时抽排地下水的工程活动往往会加剧建筑物的沉降速率(黄健民等,2012;黄健民等,2013)。研究区内及周边人类工程活动强烈,存在较多地下建筑工程(基坑、地铁隧道等),主要有绿岛广场与绿岛青年荟基坑工程、兴发—东鹏—箭牌大厦基坑工程、地铁2号线轨道与地铁站。上述地下工程在施工过程中需要抽排地下水,从而导致砂层、淤泥层压密、砂土等细小颗粒流失,使地面产生不均匀沉降。

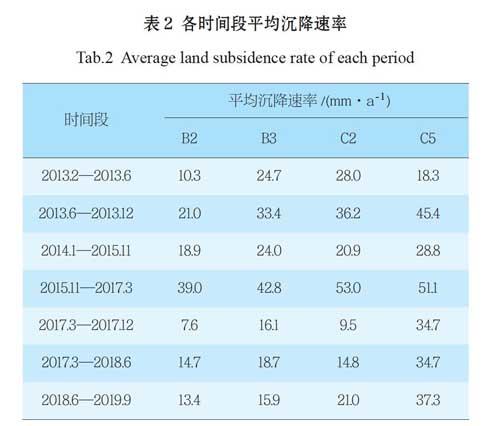

本文选取了区内沉降较为严重的4座建筑物(编号:B2、B3、C2、C5,位置见图1)的InSAR监测时序数据(监测时段:2013年2月17日—2019年9月26日),并根据各工程基坑或隧道盾构施工时间,对监测时段分为7个时间段(表1),以此探讨地下建筑工程与地面沉降的关系以及沉降时序发展规律。4座建筑物的沉降历史曲线(时间序列曲线)如图7所示。

如图7所示,4栋建筑物的沉降速率随着周边基坑、地铁站和隧道工程的开展,均出现了不同程度的加快现象。2013年2月—6月,4栋建筑物均以恒定、缓慢速率发生沉降。2013年6月—12月,兴发与绿岛广场地块基坑施工期间,4栋建筑物沉降速率均有所增大。2014年1月—2015年11月,4栋建筑物沉降速率有所减缓,但仍以恒定速率持续下沉,期间速率波动较小。2015年11月—2017年3月,地铁站施工期间,沉降速率出现逐渐增大趋势,最大沉降速率出现在2017年1月—5月。2017年3月—2018年6月,地鐵2号右线和左线盾构施工期间,沉降速率呈现先增大后减缓再增大的来回波动现象,具体表现为:2017年3月—5月,沉降速率急剧增大;2017年5月—2018年1月沉降减缓并出现轻微回弹抬升,初步分析该现象可能由于地铁站和隧道止水后,地下水位回升导致建筑物轻微抬升;2018年1月—6月,沉降速率再次增大。2018年6月—2019年9月,4栋建筑物继续以近似恒定速率发生沉降,个别沉降速率有轻微增长,截至监测期末,暂未有明显减缓趋势。

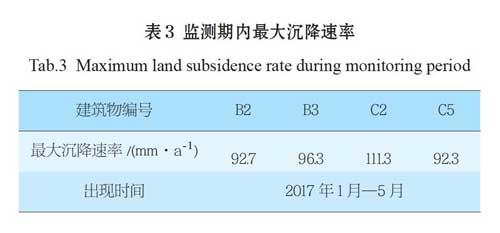

通过进一步提取4栋建筑物7个时间段的平均沉降速率信息(表2),均可发现兴发与绿岛广场地块基坑施工期间、地铁站和地铁隧道盾构施工期间的平均沉降速率相对施工前(2013年2月—6月以及2014年1月—2015年11月)的平均沉降速率较大,尤其是地铁站施工期间,其沉降速率是2013年2月—6月沉降速率的1.7~3.8倍。另外整个监测期内,4栋建筑物最大沉降速率均出现在2017年1月—5月(表3),该时间段正好处于地铁站开挖与地铁隧道盾构施工阶段,沉降速率均超过90 mm·a-1,最高可达111.3 mm·a-1,是2013年2月—6月沉降速率的4~9倍。

综上所述,瓷海国际陶瓷城在2013年6月前沉降速率缓慢、匀速,随后由于先后受到周边基坑、地铁站和地铁隧道盾构施工(施工过程均存在地下水降水工程)的影响,区域内多座建筑物出现不同程度的沉降加速现象,尤其是2017年1月—5月,地铁站开挖与隧道盾构施工叠加期间,沉降速率达到了监测期内的最高峰。因此,周边基坑、地铁站和地铁隧道的抽排地下水工程与区内地面沉降现象存在重大关联,是诱发和加剧地面沉降的主要原因。

4 地面沉降发展趋

为探讨研究区地面沉降发展趋势,本文收集了研究区场地勘察资料(广东佛山地质工程勘察院,2007),并以区内软土发育地段的ZK2(位于陶瓷城北东部)钻孔数据为代表,计算研究区地面沉降最大值,ZK2钻孔各土层相关物理力学性质指标数据见表4。计算方法为GB 50007-2011《建筑地基基础设计规范》(5.3.5节)中的应力面积分层总和法,计算公式为,

外部荷载主要考虑建筑物静荷载(假设建筑物荷载为60 kPa),计算结果:研究区地面沉降最大值为1092.9 mm,位于陶瓷城北东部。

目前陶瓷城北东部地面沉降量为500 mm,尚未达到该区域理论计算的最大沉降值。由于一方面前期工程建设过程抽排地下水对周边的影响仍会长期持续;另一方面陶瓷城南部城中村可能因城市更新改造规划的需要,未来将会开展大量新建工程,当中不乏基坑降排水工程。因此,在未来周边工程建设过程中,研究区地面沉降现象仍将继续发展,其沉降速度主要受地下工程降水活动的影响。

5 结论及防治建议

5.1 结论

(1)研究区地面沉降的形成主要是地质条件和人类工程活动两方面综合作用的结果。其中填土、软土为引发地面沉降的内部物质条件,尤其是区内软土分布广、厚度大、埋藏浅,为地面沉降的发育提供了重要贡献。通过InSAR监测资料佐证分析,研究区地面沉降速率均在基坑、地铁站、地铁隧道施工期间出现明显加快现象。因此,周边工程抽排地下水是诱发和加剧地面沉降的主要外部因素。

(2)目前研究区地面沉降量尚未达到理论计算的最大沉降值,未来在周边工程建设过程中,研究区地面沉降现象仍将继续发展。

5.1 防治建议

(1)严格控制建设工程的基坑降水量,防止地下水水位大幅度持续下降,控制地下水降落漏斗规模。

(2)建立研究区地面沉降监测网络,开展地下水动态变化长期观测,建立分层标、大地水准监测网,为控制地面沉降的研究和防治工作提供基础数据。

(3)定期开展基于InSAR技术的地表沉降探测工作,尽可能收集和整理近年来的遥感影像,结合诱发形变的各类地质要素及人类工程活动,定期对研究区地面沉降速率、沉降历史及趋势进行综合分析。

(4)加强宣传教育,让城市可持续发展战略深入人心,充分认识到因不合理抽排地下水带来地面沉降灾害的严重性和危害性。

参考文献:

广东佛山地质工程勘察院,2007.佛山国际陶瓷综合市场地基岩土工程勘察报告[R].

黄健民,郭宇,胡让全,等,2013.广州金沙洲地面沉降成因分析[J].中国地质灾害与防治学报,24(2):61-67.

黄健民,郑小战,陈小月,等,2012.广州金沙洲广州大学附属实验学校地面沉降形成机理研究[J].热带地理,32(4):338-343.

刘杜娟,2004.中国沿海地区地面沉降问题思考[J].中国地质灾害与防治学报(4):90-93.

刘海涛,刘贺軍,薛丁炜,2014.地面沉降地质灾害的成因分析和防控措施[J].西部探矿工程,26(3):64-66.

施凤春,唐仲华,陈育斌,等,2019.粤东典型区地面沉降时空演化特征及成因分析[J].安全与环境工程,26(5):8-16.

陶芸,郝社峰,2014.连云港南部沿海地区地面沉降驱动因素研究[J].安全与环境工程,21(6):53-59.

王凤林,毛绪美,王傲,2009.基于GMS的佛山市软土地面沉降预测研究[J].安全与环境工程,16(6):26-29.

王媛媛,孙强,谭儒蛟,2009.沿海地区地面沉降的地质分析[J].中国地质灾害与防治学报,20(4):86-94.

郑铣鑫,武强,侯艳声,等,2002.关于城市地面沉降研究的几个前沿问题[J].地球学报(3):279-282.