东海岛输变电工程对红树林自然保护区的影响分析

王旭航,包建国,许高金,张 焜,廖琦琛

(中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司,浙江 杭州 311122)

0 引言

为适应湛江东海岛电力负荷发展的需要,保障湛江钢铁基地、中科炼化项目安全供电的需要,广东电网公司提出建设500 kV东海岛输变电工程,工程包括新建500 kV东海岛变电站,新建港城—东海岛输电线路,线路总长约40.3 km。采用同塔双回架设,线路跨越大门涵水道段采用大跨越形式,大跨越段施工设置临时码头。由于跨海通道的制约,工程部分输电线路不得不经过湛江红树林国家级自然保护区,从而对保护区生态环境产生影响。本文以500 kV东海岛输变电工程为例,采用生态机理分析等方法,分析工程建设对红树林国家级自然保护区湿地生态环境带来的影响,并提出相应的环境影响减缓措施和建议,为输变电工程生态环境保护提供借鉴。

1 工程地理位置及自然保护区概况

500 kV东海岛输变电工程位于广东省湛江市,工程于湖光镇金兴村附近穿越广东湛江红树林国家级自然保护区,工程约有6.5 km的输电线路位于保护区内,塔基数约13基,途经保护区段属于实验区,距保护区缓冲区超过5 km,如图1所示。

图1 工程与广东湛江红树林国家级自然保护区的位置关系示意图

广东湛江红树林国家级自然保护区位于中国大陆最南端,分为40余片,呈带状分散分布于广东省雷州半岛沿海滩涂,跨湛江市的徐闻、雷州、遂溪、廉江四县(市)及麻章、坡头、东海、霞山四区。根据保护区总体规划,保护区总面积20 278.8 hm2,划分为核心区、缓冲区和实验区,保护区的主要保护对象为红树林湿地生态系统及其生物多样性,包括红树林资源、邻近滩涂、水面和栖息于林内的野生动物等。保护区为湿地生态系统类型,栖居的鸟类较为丰富,鸟类总数量有194种[1]。根据张苇[2]等人近几年的监测调查,保护区记录有55种水鸟,包括部分全球濒危物种黑嘴鸥在内的部分珍稀保护水鸟均偶有记录,这些鸟类对滩涂的依赖性较大。保护区位于东亚—澳大利亚的迁徙通道,部分迁徙鸟类迁飞途中会在保护区内的滩涂区域进行补给[3]。

2 途经区域生态现状

通过现场踏勘与调查,工程线路途经红树林自然保护区段现状土地利用类型主要为有林地、宜林地和鱼虾塘,该区域为湛江水产养殖的重点区域之一,人为活动频繁,红树林资源主要呈现零星片状分布的特点。途经区域红树植物大多为嗜热广布种,沿线乔木以无瓣海桑为主,灌木以白骨壤、桐花树为主。沿线共有红树林植物9科13种,沿线无珍稀保护植物分布。工程途经区域可能分布的鸟类有30科70种,其中国家级和省级重点保护鸟类17种,其在工程附近区域的活动行为以觅食为主。

工程线路附近的保护区段底栖生物以帘蛤目出现率最高,为50%,丰水期底栖生物平均栖息密度为60 ind/m2,生物量为49.704 g/m2。潮间带生物中,软体动物最多,约占68%,丰水期潮间带生物的平均生物量为252.8 g/m2,平均丰度为67.4 ind/m2。渔业资源共16种,丰水期鱼卵平均密度为31.20 ind/m3,仔稚鱼平均密度为3.74 ind/m3。大跨越涉及的通明海段不属于鱼类重要“三场”分布区,不涉及鱼类的洄游通道[4]。

3 生态环境影响分析

3.1 施工期生态环境影响分析

3.1.1 对海洋生态环境的影响

工程临时码头建设和杆塔基础施工过程中,由于开挖、围堰、打桩等作业,将占用一定的潮间带和海域,造成底栖生物受损,施工扰动将增加水体中的悬浮物浓度,降低水体透明度,直接影响浮游植物的光合作用,影响局部海域内的初级生产力水平,也会减少浮游动物对食物的摄取;成年游泳生物由于其具有较强的活动能力,受影响相对小,但其幼体影响较大,可能表现为急性致死、免疫力下降等;底栖生物迁移能力弱,高浓度悬浮物同样对其产生较大影响。

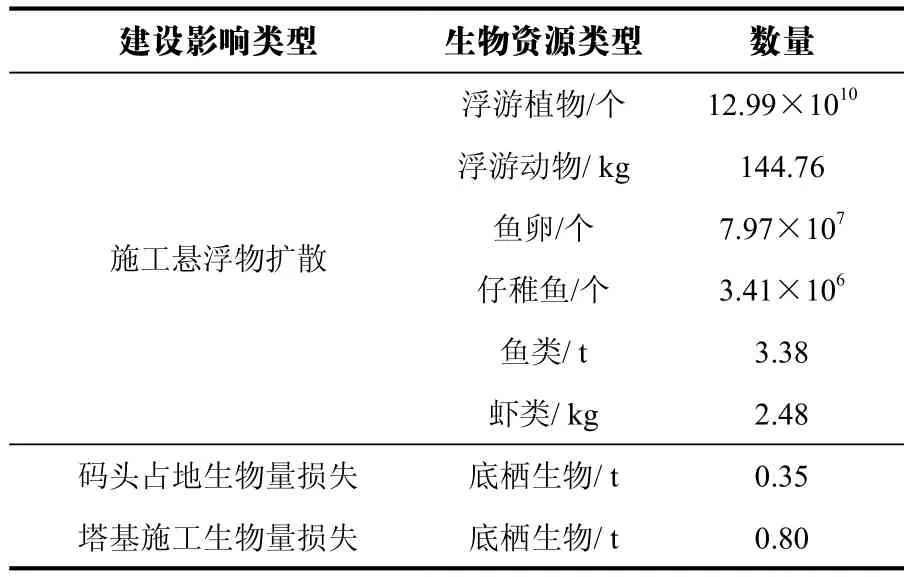

根据测算[4],本工程临时码头施工悬浮物扩散、码头占地及塔基占地可能造成的一定的生物量损失,工程建设造成的生物量损失测算如表1所示。

表1 工程建设造成的生物量损失

3.1.2 对红树林资源的影响

根据施工场地分布情况,港城至东海岛线路约有17基杆塔位于实验区,其中有8个塔基占用红树林地,涉及红树林的塔基围堰施工占地(包含铁塔塔基四至范围,为保持铁塔的安全,围堰在施工结束后不拆除)约0.92 hm2,临时码头施工占地约0.14 hm2,工程共涉及塔基占地约1.06 hm2,占地造成的小乔木损失约267株,灌木损失约2 143株。参考广西红树林研究中心(曹庆先等[5])等对广西的红树林资源的生物量研究成果,单位面积红树林混合树种生物量损失为18.223 t/hm2,工程建设将造成的红树林生物量损失约为19.36t,因此,工程建设将造成的生物量损失占保护区内总生物量的0.015%。可见,工程建设对保护区红树林种群资源和生物量的影响相对较小,在采取异地补偿等措施后,影响将得到进一步减缓。

3.1.3 对鸟类的影响

湛江红树林国家级自然保护区潮间带区域分布有丰富的红树林资源,这也是候鸟理想的栖息场所。根据相关研究,工程施工会对鸟类的栖息、觅食和迁飞活动带来不同程度的影响。

1) 对鸟类栖息觅食的影响

根据现状调查,工程途经区域主要为部分迁飞鸟类的临时中途停歇场地。鸟类对噪声较为敏感,绝大多数鸟类均有一定的惊飞距离需求。根据液压打桩机噪声源强,其打桩时230 m内的区域噪声将超出70dB(A),与该区域背景噪声55dB(A)相比,打桩时的偶发噪声已超出15dB(A),对鸟类产生实质性惊扰,致使鸟类飞离该区域,从而缩小其有效栖息觅食地面积。根据保护区管理局对保护区鸟类的监测,保护区是冬末、春初越冬鸟类的理想栖息区域,这一时段鸟类种类和数量相对较多[6]。本工程施工主要安排在夏初至秋末时段,从施工时段安排上看,工程建设避开了鸟类栖息觅食的主要时段,总体影响较小。打桩作业仅在昼间进行,时间一般在1个月内,其影响属于可逆的短期影响,施工结束后,施工噪声随即消失。

2) 对鸟类迁飞的影响

迁飞是候鸟重要的生态活动,迁徙过程与时间、温度、食源、气象条件等多种因素有关。按鸟类昼夜迁徙特性划分,可分为昼间迁徙、夜间迁徙和昼夜迁徙三大类群。大多数陆地鸟类是在夜间迁徙,几乎所有的猛禽都是白天迁徙,水鸟昼间和夜间迁徙的都有。夜间迁徙过程中,鸟类有时会把灯光当成黎明的光线,这种趋光性会造成鸟在夜间撞上亮着灯光的建筑物或车辆,从而造成鸟类死亡。为保证施工安全和减轻工程施工过程中对夜间迁飞鸟类的影响,工程原则上不安排夜间施工,即便由于工艺需要对塔基等作业面需要夜间施工时,也将采用低矮型灯光,施工区无高大建筑物,发生鸟类撞击死亡的概率也将很低。

3.2 运行期生态环境影响

3.2.1 对保护区生态系统完整性和生物多样性的影响

本工程线路涉及保护区段主要通过塔基占地形式改变保护区的结构,根据调查分析,有8个塔基占地将涉及红树林,其他塔基位于无红树林分布区域。本工程塔基涉及自然保护区段塔基之间的平均档距约430 m,由于工程塔基之间的间距大,不会对保护区内的红树林资源产生种群隔离,也不会对输电线路两侧活动的鸟类自由觅食形成阻隔,保护区生态系统结构和功能仍将得以维持,工程建设基本不影响保护区生态系统完整性。塔基占地区主要分布有白骨壤、桐花树、海芒果、无瓣海桑等该区域常见的几种红树林植物,工程塔基占用将使局部区域生物多样性降低,但单个塔基施工围堰内占地一般不超过1 000 m2,不会导致上述种类在这一区域消失,对线路保护区沿线区块的生物多样性总体影响较小。

3.2.2 输电线路电磁感应对鸟类的影响

根据相关科学研究,多数迁飞鸟类都会利用磁场对迁飞路径进行定位。输变电工程在运行过程中,由于交流输电线路的工作原理,在电力输送过程中,将产生一定的工频电磁场,对周边局部的电磁环境产生一定影响。由于电磁场对鸟类的生理过程影响较为复杂,经过几十年的发展,500 kV输变电工程在全国范围已较为普遍,目前尚未有确切的科学研究表明工频电磁感应对鸟类的生理活动产生明显不利影响,后续有待于进一步的深入研究。

3.2.3 电晕噪声对鸟类的影响

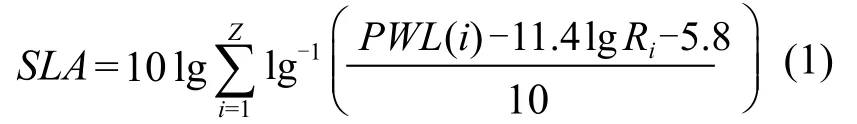

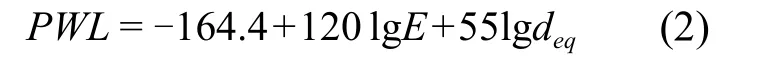

输电线路运行过程中,将产生一定的电晕噪声。线路电晕噪声采用美国邦纳维尔电力局BPA在实际试验线路上通过长期实测数据推导得出的预测公式,计算的50%累计百分声级。

式中:SLA为A计权声级;PWL(i)为第i相导线的声功率级;Ri为测点至被测i相导线的直线距离,m;Z为相数。

式(1)中PWL按下式计算:

式中:E为导线的表面梯度,kV/cm;deq为等效直径,deq=0.58n0.48×d;n为分裂根数,n≥4;d为次导线直径,mm。

根据预测,线路下方的电晕噪声在36dB(A)~43dB(A)之间,电晕噪声满足GB 3096—2008《声环境质量标准》中1类功能区的标准。此外,根据我国电力行业对输电线路电晕噪声类比监测的推算,500 kV输电线路1 m处产生的电晕噪声声压级预计不超过55dB(A),电磁噪声的产生主要与天气条件有关,在潮湿的环境条件下,电晕噪声较为明显,但相对连续和稳定。根据其他已建500 kV输变电工程下方的鸟类栖息、觅食行为调研,鸟类仍可在线路下方进行栖息、觅食,其具有良好的生态适应能力。因此,运行期电晕噪声对鸟类的影响总体较小。

3.2.4 输电杆塔和导线对鸟类迁飞的影响

本工程输电线路为架空线路工程,保护区段杆塔高度最高可达150 m,杆塔之间的档距基本在300~1 000 m之间。据资料显示[7],在长距离迁徙飞行过程中,特别是在天气晴好的夜晚,不同鸟类飞行高度通常较高,绝大部分鸟类的飞行高度在150 m以上,其中燕迁飞高度在450 m左右,鹤迁飞高度在500 m左右,雁迁飞高度在900 m左右。但在天气恶劣或异常天气条件下,许多鸟类会作中途停歇,其飞行高度也将有所下降[8],在这种情况下,有可能出现鸟类撞击杆塔或导线的可能性,从而导致部分鸟类个体出现死亡。根据国内外的研究,发生鸟类撞击杆塔或导线死亡的现象并不常见,属于偶发情况[9]。工程区越冬鸟类以雁、鹤类、鹭类为主,飞行能力强,因此,影响相对较小。根据保护区的调查,工程附近区域活动的鸟类以湿地水鸟为主[2],无论是留鸟还是旅鸟,其均为昼行性鸟类,昼间觅食主要在滩涂或红树林区域,夜宿多选择在红树林区域。湿地水鸟昼间视力极好,在输电线路或杆塔附近起落,基本不会发生鸟类撞击事件;对于运行中的输电线路,由于导线本身存在电晕噪声和较强的电场,鸟类在飞抵导线附近时往往主动远离。因此,工程对附近的湿地鸟类起落过程基本无影响。

3.2.5 运行维护对鸟类的影响

多数鸟类具有筑巢习惯,喜鹊、猫头鹰等鸣禽、猛禽则对杆塔等人工构筑物具有一定的喜好性。根据电力部门长期以来的观察,500 kV输电线路杆塔上的筑巢比例可高达7%,常导致部分线路意外跳闸,从而影响供电安全。为确保电力设施的安全运行,电力部门每年需依法对杆塔上的鸟巢进行清除,在清除过程中,使鸟类暂时失去巢穴,也可能使巢内未孵化鸟蛋或幼鸟受到意外伤害。保护区以涉禽等湿地水鸟为主,其栖息活动多在滩涂区域,喜在杆塔处营筑巢生活的种类和个体比例很低,为减少鸟类筑巢,在部分杆塔上设置有驱鸟器,减少鸟类在杆塔上的筑巢行为。因此,运行维护对其影响较小。

4 生态环境保护措施

4.1 路径优化措施

对线路进行优化调整,使位于自然保护区实验区内的工程线路由7.3 km缩短至了6.5 km,塔基数量由17基减少至了13基。

4.2 污染防治措施

为减缓工程施工期间废水、废弃、弃渣影响,本工程提出了采用粉料场遮盖、施工船舶生活污水处理、灌注桩泥浆水沉淀处理、生活垃圾清运、土石方就地平衡等一系列措施。并提出避免夜间施工,减少夜间噪声干扰的保护措施。

4.3 生态影响减缓措施

采用无人机多级牵引的方式进行放线;将弃渣场、临时生活营地均调整至保护区外;施工过程中临时占用的场地,在施工结束后,尽量按照原有植被类型进行恢复。对保护区的湿地鸟类进行冬季补饲;建设候鸟观测救助站,在候鸟迁徙高峰期进行观测。

4.4 生态修复措施

针对线路两侧50 m范围内的区域,通过特定的叶面施用和体外输液等原地生态修复措施,使红树林生态系统逐渐趋于健康;与保护区主管部门签订生态补偿协议,选择保护区内其他疏林地进行异地造林修复,维持保护区内红树林资源总量不变。

4.5 环境管理措施

设置相应的环境管理机构,制定相应的环境管理制度,进行生态环境保护相关的法律法规的培训和考核。提出了对保护区周边的海域水质、海洋生态、海洋沉积物、噪声、环境空气、鸟类资源等进行监测。工程运行维护时,在输电杆塔塔头部分设置驱鸟器,减少鸟类在杆塔上的筑巢行为;对于个别杆塔上的鸟巢清理过程中,注意保护好鸟巢中的卵和幼鸟。工程施工过程中开展环境监理的要求,对措施实施过程中存在的问题及时提出整改要求,确保措施实施效果满足工程竣工环保要求。

5 结语

500 kV东海岛输变电工程对湛江东海岛经济开发区的建设具有举足轻重的作用,湛江红树林国家级自然保护区是我国迁徙鸟类重要的栖息、觅食场所。工程建设不可避免地会对湛江红树林自然保护区的湿地生态系统、红树林资源、鸟类等产生一定的负面影响。通过分析,得出工程建设的影响总体是可接受的,在通过采取路径优化、污染防治、生态影响减缓、生态修复、环境管理等一系列措施后,工程建设带来的不利影响将得以极大地缓解或消除。对于其他涉及湿地敏感区的输变电工程设计和环境影响评价,本文所提出的评价思路、评价方法及保护措施均具有较好的借鉴之处,在推动工程建设的同时,切实做好生态环境保护工作,实现经济发展与生态保护的双赢。