北方民族语的“番式”变读与语音构拟*

⊙ 孙伯君

(中国社会科学院民族学与人类学研究所,北京 100081)

古代民族语与汉语、非汉语对音时,总会涉及一些本族语中没有的“此方无”音节,由于没有准确的语音形式与之相对,民族语往往会选用相近的形式加以标注,其中或多或少会出现基于本族语语音特点的“番式”变读。这些变读不仅可以反映两种语言之间音节构成的差异,而且能够反映该民族语中所不具备的音节结构特征,对于没有现代语言可资参考的“死语言”的拟音具有重要的参考价值。

此前我们曾利用番汉对音文献,述及母语为非汉语的民族说汉语时受本族语的影响,所说的汉语会发生音素替代、增音、失落等现象,以及这种“番式”变读所反映的汉语方言中的共时变体特征。[1]本文尝试从另外一个角度,透过北方民族语与汉语、非汉语对音时所产生的“番式”变读,反观其音节结构特征,从而为这些“死语言”的语音构拟提供参考。

一

敦煌藏-汉对音中,即使藏文有后加字-d,汉语-t韵尾的入声字有时也用-r注音,如“达”dar、“萨”sar、“滅” ’byar。[2]回鹘文《玄奘传》(约成书于11世纪)的回鹘-汉对音也如出一辙,汉语山摄入声字“沫”与回鹘文bar对音,臻摄入声字“室”与回鹘文šir、“乙”与回鹘文ir对音。[3]似乎在唐五代时期,以北方民族语中的-r对汉语中的-t在河西地区已经形成对音范式。

反向的对音材料中有用-t尾入声汉字音译外民族语-l的情况,例如汉唐时期梵文kalpa,慧苑译作“羯腊波”,借用入声汉字“羯”(*kat)来音译梵文的kal。[4]朝鲜语中为汉语-t韵尾入声字标音也用-l,如“乙”(*t),朝鲜语作il。此外,北方阿尔泰诸语言里的一些以-l收尾的音节,汉语往往借用山摄字的韵尾-n来对译,如《华夷译语·珍宝门》蒙古语altan(金),对音为“安坛”;《女真译语·珍宝门》女真语*alu(金),对音为“安出”;Soltan(君王),《长春真人西游记》之三译作“算端”,等等。[4]

汉语-t韵尾在外民族语中用-r、-l对音,而外民族语-l用汉语-t尾或-n尾汉字对音,充分说明北方民族语中-r、-l收声音节较为丰富,而-t收声音节较为贫乏。正如学者所指出的,共同阿尔泰语-t主要出现在词首,只有达斡尔语、蒙古语口语中可以出现在音节末。保安语、土族语中t变成d的现象较多,且主要发生在送气辅音开头的词中。蒙古语一些方言土语中,t与d可以交替出现。[5]

阿尔泰语-t收声音节的这一构成规律对契丹语的拟定具有指导意义。汉语-t韵尾入声字在契丹小字的对音中时有出现,如“国”“密”“漆”“室”“佛”等。根据傅林的研究,这些字在契丹小字对音中均能找到与阴声字共用韵母原字的情况,如“国”音*kui,可知这些入声字在辽代汉语中已不再带有-t尾。[6]实际上,辽代汉语中-t尾入声字变读为阴声韵,与契丹语音节中-t收声较为贫乏有关,这也直接影响了近古北方汉语的语音面貌。基于上述认识,在根据对音汉字为契丹语拟音时,我们就不能只根据汉字在《切韵》中有-t尾,把与之对应的契丹小字拟音为-t收声。

二

力提甫·托乎提等先生曾指出,阿尔泰语流音l-、颤音 r-和鼻音ŋ-一般不出现在词首。[5]蒙古语在译写藏语、西夏语和俄语、英语时,如果对象语言出现蒙古语中没有的词首辅音r-或s-开头的复辅音,往往用在词首辅音前增加元音的形式来标注。

亦邻真(Irinchen)、白萨茹拉(B.Sararul)在《元代汉字译写蒙古语音的惯例》一文中还曾论及元代藏-蒙对音中出现的几种增音现象[7]:

1.译写藏语时,词首辅音出现r-,则在r-前增加元音-i、-a等。如藏语badma rgyal bu,义为“莲花汗王”,其中-rgyal,由于含有-ya-音节,所以上面加了-i音,成为irgyal,汉字对音“八的麻-亦儿间-卜”转译自蒙古语;藏语“赞词”Rab bsngegs,Rab蒙古语读作Arabnai,r-前增加元音-a,汉语对音“阿蓝纳思”转译自蒙古语。

2.译写藏语时,词首辅音出现带有s-的复辅音,则在s-前增加元音-i。如藏语“药师”sman bla ma,其中sman,蒙古语读作isman,s-前增加元音-i,汉语对音“亦思满蓝”转译自蒙古语。

与第一种增音现象相近的还有藏语“珍宝”rinchen,蒙古语借词读作irinchen,汉字记作“亦邻真”,在r-前增加元音-i;梵语“宝”ratna,回鹘语借词读作ärdini,蒙古语书面语读作erdeni,汉语对音“额尔德尼”,r-前增加元音-ä或-。西夏语“黑水”,蒙古语译写作“亦集乃”,与第二种增音现象相近,可以进一步认为对象语言中的词首辅音为浊音*z-时,蒙古语也会在其前增加元音-i。

三

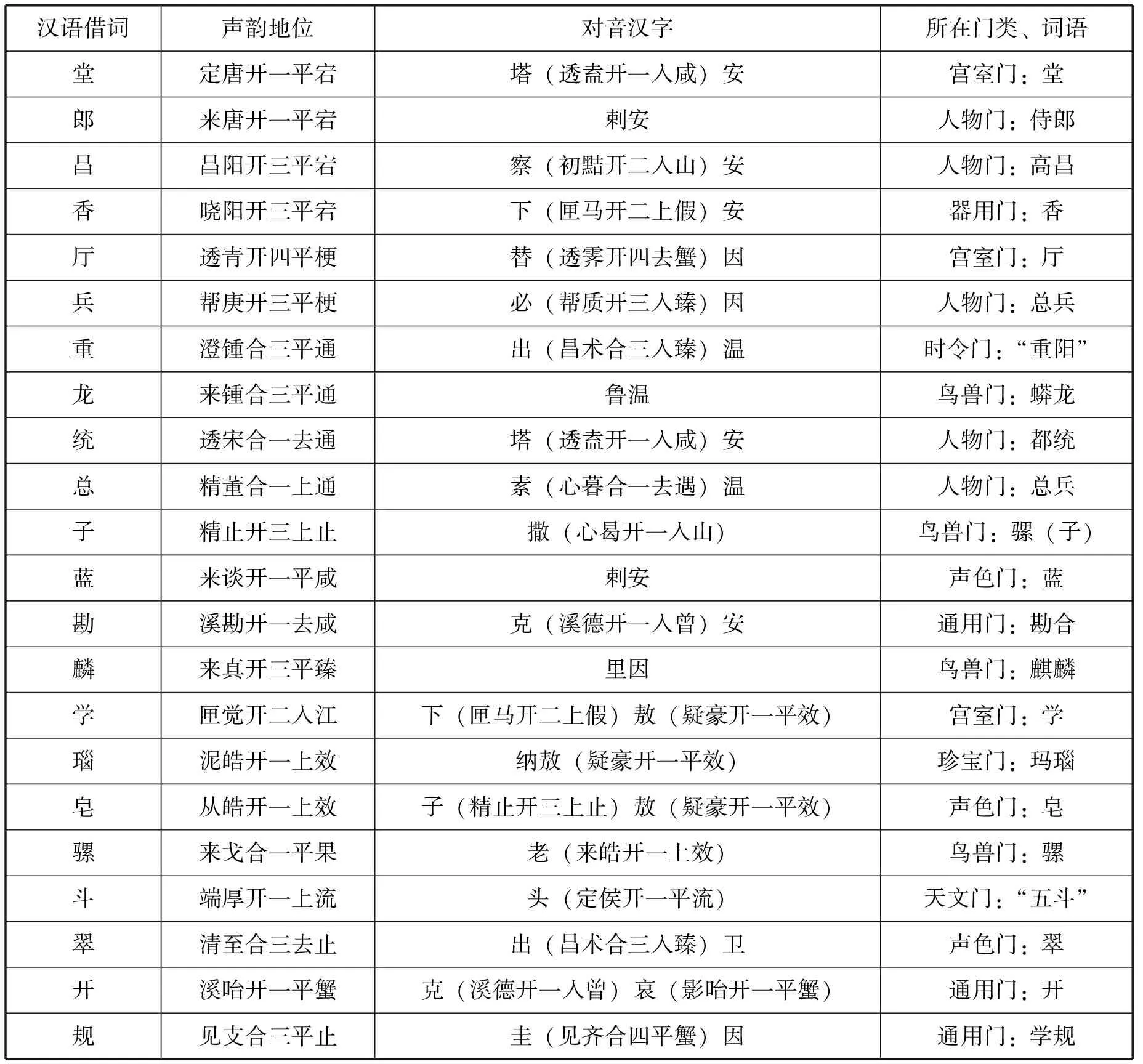

借助《女真译语》的对音汉字,我们可看到汉语借词在女真语中有如下变读形式①:

表1 汉语借词在女真语中的变读形式

这些变读可归纳出如下规律:

1.汉语宕、梗、通摄字的韵尾-ŋ用-n替代

“堂”“郎”“昌”“香”“厅”“兵”“重”“龙”“统”“总”等读同“安”“因”“温”等。参考共同蒙古语-ŋ一般出现在舌面后q、k、γ、g之前,并只出现在音节末和词末,蒙古语一些方言-ŋ还异化为g、m、n[5],可推知中古女真语-ŋ收声音节也不够丰富。

2.汉语江摄入声韵尾-k用元音-u替代

“学”,注音汉字是“下敖”,“敖”是“效”摄字,可知女真人把“学”的入声韵尾-k读作-u。

3.擦音s-替代汉语塞音声母ts-和tsh-

4.汉语双元音au、ui、ai等借词,《女真译语》用两个汉字注音,同时用两个女真字表示,并有时用uo替代汉语au

《女真译语》中“玛瑙”之“瑙”,注音汉字是“纳敖”;“皂”,注音汉字是“子敖”;“学”,注音汉字是“下敖”;“翠”,注音汉字是“出卫”;“开”,注音汉字是“克哀”。同时,“骡”的对音字是“老”。可知女真语中复元音韵母较少。

上述变读规律提示我们,在根据对音汉字拟定古代女真语时,要避免出现ts-、tsh-声母、复元音au、ui等,鼻音-ŋ和塞音-k收尾音节的拟定也要慎重。

四

表2 汉语对藏语声母lh[]-的标注方式

表2 汉语对藏语声母lh[]-的标注方式

西田龙雄l-ɫ-lh-r-ʁz-ʁ-ňž-索夫洛诺夫l-ld-lh-r-z'-黄振华l-ld-lh-r-ɽ-ɽz-龚煌城l-lh-r-z-z'-李范文l-lh-r-z-ʑ

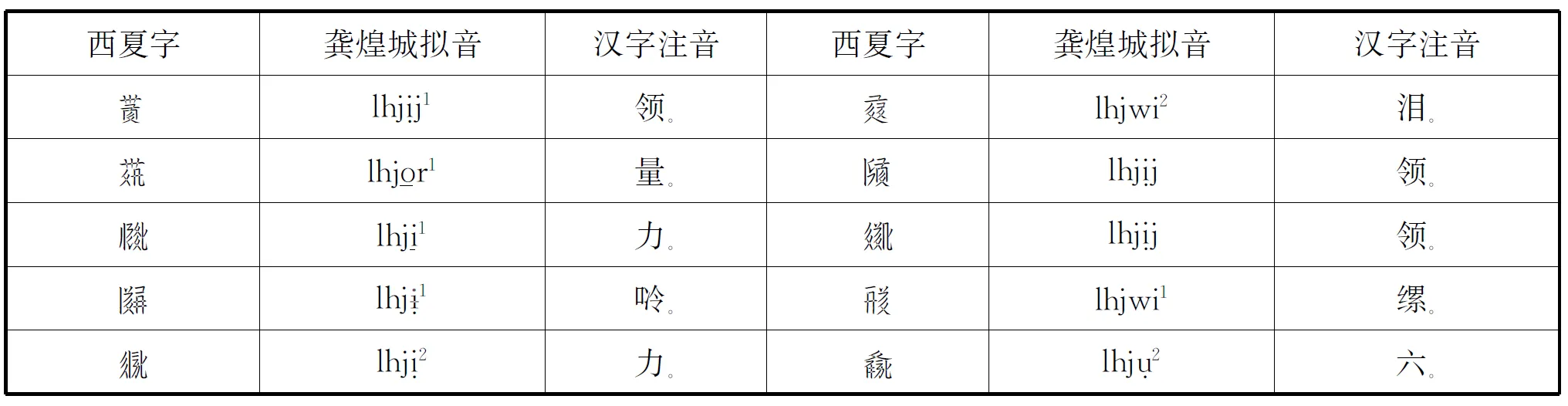

其中龚煌城先生为西夏语拟出*lh-声类,其重要理据还有《掌中珠》中为*lh-声类的西夏字对音往往采用在来母字右下方加注小圈的形式,所举例子如下[13]:

表3 《掌中珠》中为*lh-声类的西夏字对音示例

《掌中珠》的这一夏-汉对音形式可以概括为:西夏语含有lh-声类的音节,汉语用来母字右下角加小圈的形式标注,如同现代汉语为藏语lha对音用l-声母“拉”字一样。

根据藏-汉对音习惯,如果西夏语包含lh-声类,由于汉语中没有该声类,汉语与之对音选用透母字和来母字都是合理的。而如果是藏-夏对音,由于两种语言均有lh-,就应该全用藏文lha为该声类的西夏字标音。但实际情形并非如此,西夏残经的藏文注音中学者拟音为*lh-的西夏字,藏文注音既有*lh[]-,又有zl-、sl-、ld-,如字,龚煌城拟音作lheew2,但藏文注音既作lhi,又作zli’、sli’;字,龚煌城拟音作ljr1,藏文注音却作lha,又作ldi’、lda、zla’。聂鸿音先生就曾据此对*lh-声类的拟定提出质疑,并进一步指出:从反切系联的结果看,这批通常被认为*lh-声类的字并非自成一小类,它们的反切上字有时也可与*l-声类或*ld-声类发生系联关系。[16]同样,《掌中珠》对音汉字也并非全用来母字右下角加圈的形式标注*lh-声类,如西夏字,拟音lhej2,《掌中珠》却用“。来”注音,在来母字左上角加圈;,拟音lha1,《掌中珠》注音汉字却为“”。据此,从藏-夏对音材料来看,学者为西夏语拟定的*lh-声类,还有进一步探讨的空间。

结语

综上,尽管北方民族语与汉语、非汉语的对音资料颇为零碎,不成系统,但透过对音中产生的“番式”变读,可以反观其音节结构特征,从而为这些语言的语音构拟提供参考。同时,对于没有现代语言可资参考的古代民族语语音的拟定,尤其是面对只有汉字译写材料为依据的古代“死语言”,我们首先必须参考同语族语言的音节构成,同时考察对音材料中对“此方无”音节的标音形式,明确民族语与汉语或其他民族语之间语音系统的差异。尤其不可硬性地照搬汉语韵书,完全以汉字的实际声类去构拟民族语的读音。

注 释:

①罗福成类次.女真译语[M].清宫大库旧档整理处印,1933.