1963—1999年《雷锋日记》书籍封面的图像解读

孙青青,龚小凡

(北京印刷学院,北京 102600)

引言

雷锋是新中国涌现出的英雄模范典型,《雷锋日记》记录了雷锋生前的生活与思想,是了解雷锋和认识雷锋精神的重要载体。在1962年雷锋去世之前,1960年12月,为了宣传已成为部队模范的雷锋,沈阳军区机关报《前进报》首次摘发了雷锋日记15篇。雷锋去世后,1963年由中国人民解放军总政宣传部编选的《雷锋日记》(以下简称《日记》)出版发行。60年代之后,《日记》又多次出版印刷,大量发行。《日记》的封面是其书籍必不可少的组成部分,封面与书籍的内涵密切相关,封面研究对《日记》以及雷锋形象的研究都具有重要意义。

一、1963—1999年《雷锋日记》的出版与书籍封面概况

雷锋(1940—1962)是伟大的共产主义战士,全心全意为人民服务的典范。雷锋对后世影响最大的是以其名字命名的雷锋精神,雷锋精神有两个核心:首先是对党和领袖的无限忠诚;其次是对祖国和人民的热爱与忠诚。雷锋精神所体现的集体主义价值观和善良真诚超越了不同的社会发展阶段,成为当代中国宝贵的精神道德财富。同时,雷锋形象也折射出一个时代的精神与政治文化遗产,而《日记》是雷锋精神的一个重要载体。作为一种特定的书写体裁,个人日记所具有的真实性、持续性,可以较真实的反映一个人的生活与思想。雷锋自1957年开始写日记,1962年雷锋去世以后,由沈阳军区《前进报》和总政宣传部等组织整理其日记,共选辑121篇,约4.5万字,于1963年4月由解放军文艺出版社出版。雷锋的日记表现出浓烈的政治激情和对社会主义主流价值观的认同。1963年,毛泽东发出“向雷锋同志学习”的号召,学雷锋成为了全国性的运动。从1963年到“文革”,及至改革开放新时期,像《日记》这样持续并大量印行的书籍并不多见,《日记》也因此成为一种重要的出版现象。有相关统计表明,仅在1976年之前,《日记》就印刷了160万册。在此之后,《日记》又被再版几十次。据1973年的相关数据,当时有28个国家翻译出版了《日记》,有英文、法文、日文、朝鲜文、泰文等32种语言版本①,雷锋成为了一种走向世界的中国文化符号,《日记》也成为了传播雷锋精神的重要媒介。

书籍封面是《日记》的重要组成部分,本文将聚焦《日记》封面所描绘的人物图像、场景图像、装饰纹样和文字,并概括和阐释封面图像的意义。在《日记》封面中,雷锋的肖像是最主要的图像形式,其肖像大多为四分之三侧面,头部微仰、佩戴护耳棉帽、身着军装、目视前方、眼神坚定。雷锋图像在书籍封面中的形象、透视、色彩大都与现实中的本人形象很接近,给观看者以真切感。通过《日记》封面的图像分析,将读取封面图像所传达的立场与态度,并阐释其与时代政治、文化之间的关联,以及由此对雷锋形象的塑造表现形成的影响。

二、书籍封面的类型及元素

《日记》书籍封面的图像主要有人物肖像类、纹样装饰类和纯文字类等。不同类型封面图像的建构意图都以最直观的视觉方式,体现出书籍和图像所要传达的意旨。

(一)人物肖像类

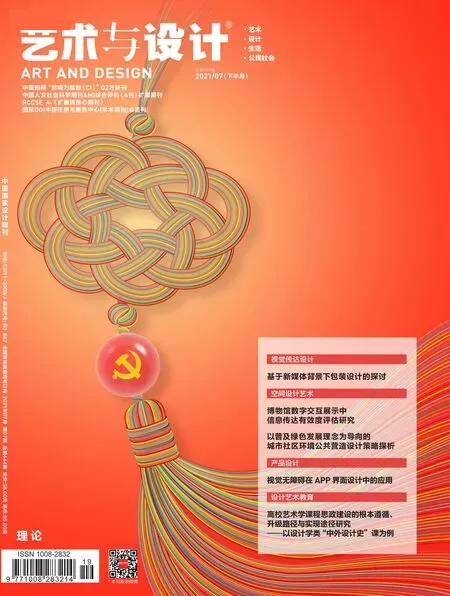

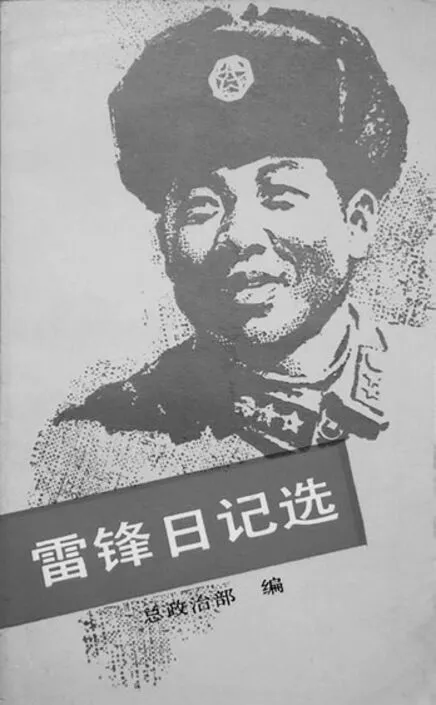

《日记》封面中的人物图像主要以“雷锋”本人为原型,选择最能体现雷锋人物特点的姿态或者神情。《日记》封面中的雷锋图像大都使用了摄影作品。从60年代至90年代的各种《日记》版本看,以雷锋照片为封面图像的占大多数,其中最具代表性的是解放军文艺出版社1963年出版的《日记》(图1),封面上的雷锋佩戴一种有护耳的棉帽,帽子上有一颗闪亮的红色五角星。这种帽子的前身是苏联军队的冬装配套军帽,也被称作“苏联棉帽”。后改良版在中国诞生,因雷锋照片上戴着这种帽子,所以也被人们称作“雷锋帽”,其实它是中国人民解放军55式军服中的棉帽。封面中的雷锋身着55式军服,头部微仰,目视前方,透露出坚毅的目光。封面重点突出雷锋,其占据封面的中心位置,标题横向排列在封面下方,在构图上属于上图下文式。封面中大面积使用了红色和黄色,雷锋帽上的红五星与军服上的红领章,与封面下方的红色条块相呼应。红色在这里代表激情、热血和斗志,五星代表中国共产党,象征着雷锋将有限的生命投入到无限的革命事业中;黄色代表着光明与希望。此外,这些照片中还有雷锋头像特写、雷锋看书的半身形象等。使用日记作者的照片作为封面图像,很好地与具有生活真实性特征的个人日记这一书写体式进行了书籍内涵与视觉表达形式的呼应。

图1 《雷锋日记》(解放军文艺出版社,1963)

(二)纹样装饰类

纹样的使用是《日记》书籍封面中一种常用的装饰手法。在《日记》封面中常见的是植物纹样,这些纹样不仅具有较强的装饰性,同时还具有一定的寓意,传达出书籍的特定内涵。如图2解放军文艺出版社1963年出版的《日记》,在封面中上偏右的黄金分割线处放置了白色牡丹花纹饰。牡丹花纹初现于魏晋南北朝,自唐朝以来,颇受世人喜爱,被视为繁荣昌盛、美好幸福的象征,在宋朝时被称为“福裕之花”。牡丹纹是中国传统花卉纹饰中吉祥的代表。图2中的牡丹纹饰在整个封面中处于十分突出的位置,在花纹上叠加了红色宋体字书名。牡丹花在此象征着英雄之花,表达着人民对英雄的崇敬。除了牡丹花纹之外,在《日记》的其他版本封面上,还有其他的花纹、草纹、叶纹等形式。

图2 《雷锋日记》(解放军文艺出版社,1963)

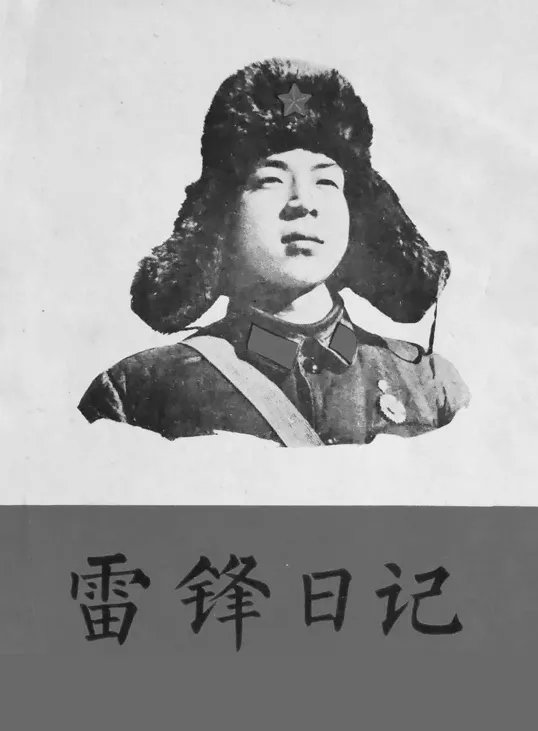

(三)纯文字类

纯文字类的书籍封面在中国古代线装书中普遍存在,是一种非常典型的纯文字类书籍封面的代表。同时,纯文字类封面也是西式平装书中最常见的一种封面设计。在1963—1999年出版的《日记》中,纯文字类封面并不占据主流。1989年由海南人民出版社出版的《雷锋日记选编》(图3),其封面中只有书籍名称、出版社信息以及毛泽东的题词手书。自1963年3月5日,《人民日报》发表了毛泽东题词之后,3月5日这天被命名为“学雷锋活动日”。《雷锋日记选编》的封面没有出现图像,封面注重字体的排列,书名采用竖排方式,位于封面中心偏左位置,书名十分醒目,颜色对比鲜明,使书名成为该封面的视觉焦点。题词为手书大字行草,也采用竖排方式,位于封面右端,字体的色彩鲜明度低于书名,毛氏行草给书籍封面增添了生动气息。该书封面突出文字信息,书名醒目。但尽管该封面设计简明扼要,但从整体风格看略显单调,缺乏丰富性,在《日记》其他纯文字封面中也有类似问题。其实,纯文字的“素封面”也可以有很强的设计感,关键还是具体的设计处理。

图3 《雷锋日记选编》(海南人民出版社,1989)

三、《雷锋日记》封面的时代特点

《日记》作为宣传雷锋精神以及社会主义主流价值观的重要载体,其书籍封面在不同的历史时期呈现出不同的时代特点。因此,有必要从历史与文化的角度,探寻《日记》封面在不同年代的表现特征。

(一)20世纪60年代:做毛主席的好战士

20世纪60年代初的中国正处于三年(1959—1961年)困难时期,出现了全国性的粮食和副食品短缺。面对1949年建国以来最严重的经济困难,此时非常需要一位全国上下都能认同的典型人物,去鼓舞人们的精神和斗志,雷锋成为当时最合适的人选。60年代对雷锋的宣传重点是忠于国家与领袖,“做毛主席的好战士”,这一时期雷锋精神的重点是突出雷锋的忠诚与坚定的立场。从60年代出版的《日记》看(图1),封面中的雷锋肖像严肃庄重,昂首挺胸,目视前方,眼神坚定。雷锋身着55式军服,55式军服是解放军军服发展史上的一个新起点,迈出了军服体系化、系统化的第一步,使解放军的军容得以改善,军威国威得以体现。雷锋的形象从穿着到站姿,再到神情,都是一个忠于职守,时刻待命的“毛主席的好战士”。60年代《日记》共发行了两版,由于当时印制水平的限制,书籍封面大都以红色与黄色为主,红色具有鲜明的时代性与政治性。这个时期封面中的雷锋肖像以及色彩的运用,体现了60年代对雷锋宣传的重点,以及这一时期社会意识形态的指向,雷锋形象的内涵兼具国家认同与意识形态宣传的双重使命。

(二)20世纪70年代:对无产阶级革命事业的追求

1973年有关“螺丝钉”的隐喻第一次出现在《人民日报》上②,“钉子”精神主要指雷锋刻苦的学习态度,他用“钉子”的挤劲和钻劲,在工作之余挤出时间学习。“钉子”精神体现了雷锋对革命事业积极认真的态度。这一时期的封面较少使用雷锋肖像,而较多运用各类花草纹饰。从70年代出版的两个《日记》封面(图4、图5)看,封面的主要元素都是由花草纹与书名字组成。70年代对雷锋的宣传高潮出现在1977年。1977年的3月5日是粉碎“四人帮”后的第一个学雷锋纪念日,这天《人民日报》第一版发表了《向雷锋同志学习》的社论,全国各地重新出版印发了《雷锋日记》。这时的学雷锋活动穿越60年代和“文革”,进入到改革开放新时期。70年代出版的《日记》封面,采用了比较淡雅的颜色,与60年代的鲜明色彩形成区别。封面中的方形元素较多,也使这一时期《日记》的封面看起来比较严肃、单一。

图4 《雷锋日记选》(解放军文艺出版社,1973)

图5 《雷锋日记选》(人民出版社,1973)

(三)20世纪80年代:生活化的雷锋形象

十一届三中全会之后,国家的战略重点转移到现代化建设与经济发展上来,国家意识形态对雷锋形象的建构也随之发生了变化,对雷锋形象的表现也与60年代和70年代有所不同,开始逐渐淡化雷锋形象的政治倾向。从1989年出版的《日记》(图6),可以直观地看到雷锋肖像的变化。雷锋不再是60年代时期的严肃表情,而是面部略带微笑,虽仍然身着军装,但可明显看出身体姿态放松了不少,变得更加日常化。1980年2月29日《人民日报》发表了文章《做新长征中的新雷锋》,强调新时期学雷锋要服务于社会主义现代化建设,做好本职工作,这标志着学习雷锋活动开始向公民教育和职业教育方向转化。人们也可以从《日记》的书籍封面上看到这一时期雷锋肖像的变化。1989年的《日记》(图7),封面中的雷锋手拿一本书正在阅读,面部略带微笑,坐姿放松,雷锋的形象变得更加贴近生活。封面左上角的毛主席头像,寓意着虽然雷锋精神在这一时期的侧重点发生了转变,但依然兼顾到了“忠于毛主席,忠于共产党”的主旨内涵。同时,80年代的中国,印刷工艺与设计水平都有了提高,书籍封面上的色彩更加丰富,配色更加大胆多样,如图7封面背景使用了大面积的草绿色。总之,80年代《日记》的封面从内涵到表现都因适应历史潮流而发生了改变。

图6 《雷锋日记选》(解放军文艺出版社,1989)

图7 《雷锋日记》(解放军文艺出版社,1989)

(四)20世纪90年代:雷锋形象的符号化

20世纪90年代由于市场经济带来的冲击,政治、思想、文化等各个领域呈现出多样化的趋势,国家意识形态在雷锋形象塑造方面有了新的策略,逐渐淡化雷锋的政治色彩,有意展现雷锋“人性化”的一面,在雷锋与新时期人们的生活方式、价值观念之间建立新的结合点,即雷锋形象的符号化。这一时期《日记》封面上的雷锋形象也趋于简化,开始逐渐向一种符号、一种标记过渡。如图8封面上的雷锋形象采用了线条勾勒的形式,而不再是以往凸显人物真实性的照片或明显脱胎于照片的作品。在现实多元化的同时,过去所强调的雷锋对党和国家忠诚的内涵,以及雷锋身着军装、昂首挺胸的战士形象仍然保留了下来,如图9随着印刷工艺水平的提高,出现了采用烫金工艺的封面雷锋形象。总体看,90年代雷锋形象符号化的过渡是比较成功的,人们似乎接受了这种简单化、符号化的形象。这一时期的封面配色主要选用红色,在构图上也比较统一,均采用上图下文式,相对于80年代的书籍封面来讲,其略显单调。这一时期略显简化的雷锋图像,与作为社会主义伦理符号的雷锋形象之间达成了一种契合。

图8 《雷锋日记选》(不详,1990)

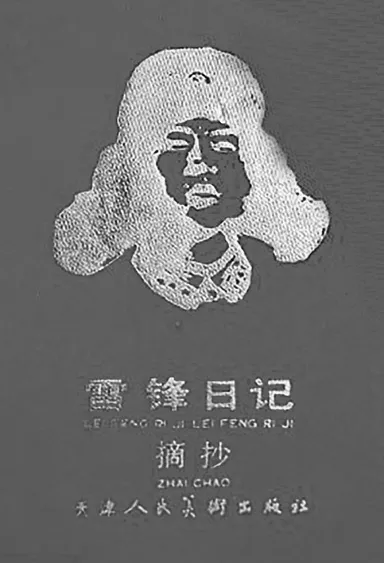

图9 《雷锋日记摘抄》(天津人民美术出版社,1990)

结语

1963—1999年的《日记》书籍封面有着鲜明的时代特征与国家意识形态印记,封面中的人物肖像、色彩运用、装饰等元素常常映射出特定时代的社会历史文化对视觉表现的影响。对1963—1999年的《日记》书籍封面的图像解读,有助于我们理解和认识雷锋形象与国家意识形态、视觉符号与特定历史背景的关系,其中的经验与教训对当下和未来英模文化的视觉表达以及传播都具有借鉴意义。■

注释:

①雷锋日记 一本影响中国人半个世纪的宣言书[DB/OL].华夏经纬网,2011.

② 陶东风,吕鹤颖.雷锋:社会主义伦理符号的塑造及其变迁[J].学术月刊,2010,42(12):103-116.第6页.