江西铅山河口古镇传统街巷特色解读

牛婷婷,李想

(安徽建筑大学 建筑与规划学院,安徽 合肥 230022)

河口古镇位于江西省铅山县北部,现为铅山县城所在地,是江西四大名镇中格局保存最完整的古镇。河口成镇于唐代,北宋时期名为“沙湾市”,只是一处人烟稀少的农村集墟。明代因爆发山洪,河水陡涨,使铅山河改道,由镇西入信江转为镇东入信江(图1),河流交汇之处移至此地,便更名为“河口”。两河交汇之口的突变,导致了水运码头的位移,此后,经河口水路而上古上可达上饶、玉山,再转陆路可抵闽浙苏皖乃至全国;顺河口水路而下,可通弋阳、鹰潭、经鄱阳湖出湖口便可直通长江。

明中期实施海禁,货物运输都必须走境内运河。河口作为闽浙赣皖诸省交通的结合点,是这几省理想的货物中转之地,随着商品经济的发展和时间的推移,河口逐渐发展成为南方诸省水运中心。明晚期,因首辅费宏提倡开挖惠济渠,河口的商业居住环境得到极大的改善,镇内人数由此增加,从百千人迅速增长到五万之众,城区面积也相应扩大,形成了以临河商业街为主体的繁华市镇。清代,河口发展达到鼎峰,随着漕运的繁盛,多省商家云集于此,形成了以九弄十三街为主的基本格局,八大会馆邻街相望,雕梁画栋的建昌会馆便是遗留给今人的见证。当时,镇内有商店五千余家,信江沿岸也建立起了十座码头,货船每日入千只以上,正印证了“买不完的汉口,装不尽的河口”之说。

图1河口古镇水系变化图

鸦片战争之后,清政府被迫开通海禁,内销货物从此都转走海路,随着福州、广州、厦门等五个通商口岸的开启,出口的货物也改道从福建转至海上运输,途径河口的商人越来越少,商品贸易也逐渐衰退,古镇逐渐失去了往昔的繁华。

1 街巷的结构和肌理

河口古镇位于信江与铅山河交汇处以西,北临信江,与九狮山隔江相望。总体平面呈扇形,圆弧部分是信江的南岸线,南侧、西侧边界线为围合古镇的两条城市道路。明朝末年,河口镇成为货物转运和商品集散地,当地居民利用信江河岸线设置沿江码头、营造房屋并增设商店,逐步形成临江商业街。古时渡江都是由码头渡船,后用船只相连形成浮桥,通过浮桥可直达信江北岸九狮山,一江两岸的贯通,促进了古镇发展。古镇南侧狮江大道为城市主干路,双向四车道,宽度30 m;西侧的人民路为宽度10 m的城市支路;东侧为辛弃疾广场,为缅怀曾在铅山生活的伟大词人辛弃疾而建。

如图2所示,河口古镇传统街巷结构呈典型的“鱼骨状”格局。以临江商业街为横向主干,各支巷垂直主干并分别形成向两侧延伸的“鱼骨”。主街是古镇中最重要的一条商业街,它全长2500 m,东西走向,由一堡街、二堡街、棋盘街、三堡街和半边街构成,最宽处约6 m,形状如同弯月,路面用条状青石、麻石或红砂岩铺砌而成。主街自明末形成至今,形态和走向未发生较大改变,就如同鱼的脊柱,将其余副街和巷弄串接起来。副街和巷弄则随着镇内人口的增加而不断扩充发展。副街为主要的运输街道,直通商铺的后院或后门,便于货物装卸,主要分布在主街两侧。北侧的副街连接各个码头,多呈直线型且垂直于河岸分布;南侧的副街通往各家住处和会馆,多曲折蜿蜒,跟随地势自由排铺。巷弄是传统工艺作坊的栖息地,深藏在巷弄中的作坊文化是临河商业文化的补充,且从命名上就能看出其不同的经营特色,如火炮街贩卖烟花爆竹、油篓弄主营纸伞竹篓等生活用品。古镇“主街+副街+巷弄”的街巷模式是宋代以后“街巷制”城市布局的典型实例。

图2 鱼骨状街巷结构图

鱼骨状的街巷结构决定了古镇的发展格局(见图3),建筑多为南北朝向,沿主街纵向展开,亦顺应河流走向而分布。建筑密度以临江商业街两侧为最密,其余部分则随着与主街距离的增加而逐渐降低,这样的肌理特点体现了古镇商业街以南由密转疏,体现出古镇在商业背景主导下因水而生的发展特性。古镇以街巷环境为基底,建筑实体为血肉,共同构成了清晰可读的空间肌理图底关系。

图3 古镇肌理图

2 街巷的组织节点

河口古镇的街巷空间是由各个节点组织串联起来的,节点是观察者可以进入的战略性焦点。河口古镇中的节点空间的形成是由自然历史条件所促成的,铅山河改道与惠济渠穿镇而过,改变了古镇原有的空间环境,一江一渠的滨水条件丰富了古镇街巷空间的组织层次,增加了街巷空间节点的形式。根据节点的位置,可将古镇街巷空间节点划分为滨水节点和离岸节点两种(图4)。

图4 节点分布图

2.1 滨水节点

古镇有两条重要的水系:信江与惠济渠。传统街巷与这两条水系形成了两种不同的空间节点:桥节点和埠头节点(图5),桥节点沿内河分布,埠头节点沿信江分布。桥作为跨河的通道和街巷的延伸,既是街巷中的节点也是河道上的节点。古镇内河惠济渠上架着十余座大小不同的石梁桥,根据承载量的不同设计为宽度不一、用料不等的样式,形式以单孔、单墩两孔和两墩三孔为主。桥头与周边的民居、街道形成多样的桥头空间,有的以通行为主,有的承载居民的休闲活动。根据桥头空间与建筑街道的不同组合方式,可以将桥头形成的节点空间大致分为以下四种形式(图6)。图6 a)为后街式,桥头空间多呈“一”字型,仅供通行,多出现在桥头设建筑,街巷为内街的地段;图6 b)为后街前广场式,桥头空间呈“L”型,易形成开阔的桥头广场,以供人群集散、周边居民日常活动;图6 c)为前街式,桥头空间呈“T”字型,易形成界面连续的滨水商业街,可供游览、驻足;图6 d)中的桥直通入户门,桥头空间亦为建筑入口空间,建筑围合出的桥头空间半公共半私密,可作为家庭晾晒、活动的场地。

图5 桥和埠头

图6 桥头节点形式

埠头是临江沿岸重要的滨水节点空间。在水运发达时期,埠头曾是古镇生活中非常重要的一部分,除了给来往船只提供停舶的场所,还为当地居民的日常用水提供便利。信江岸边筑有埠头十余处,大多数采用青石、麻石砌筑,由亲水平台与入水台阶组成。埠头空间为街巷的沿江凸出部分,视野开阔,如今虽丧失货运功能,但却成为了当地居民的游憩和观景场所。

2.2 离岸节点

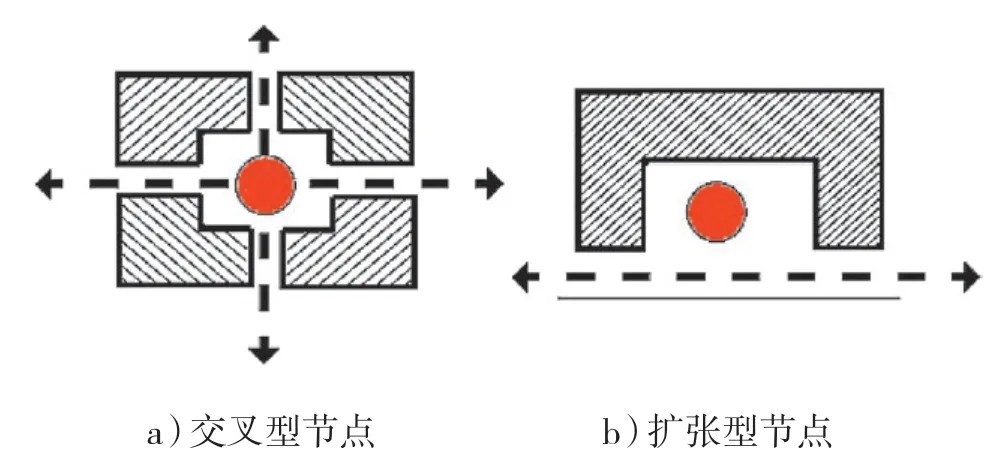

“离岸”是指与河道有一定距离的古镇内部巷道,该类型的节点空间由街巷的扩展或转折形成。河口古镇中的离岸节点空间主要分为交叉型和扩张型两类,交叉型节点多于街巷交汇处形成,是一个空间向另一个空间的过渡;扩张型节点多是建筑围合街巷所形成的局部扩张空间。

交叉型节点由两条以上的街巷交汇而成,节点通常呈十字型,T字型等,在十字交叉处进行局部扩大以应对巨大的交通量,交叉口处的建筑也会进行适当的退让,形成较大的节点空间或阴角空间。如图7 a)所示的交叉型节点空间,周边是商铺,既能应对四方人流所带来的人流量,又有景观效果,代表着空间从公共开放转向个人私密,属于过渡型的灰空间。如图7 b)所示的扩张型节点空间多为建筑入口空间,通常出现在体量较大的民居、会馆入口处,为来往人群的短暂停留提供了场所。相较于四面通透的交叉型节点而言,这种三面围合的空间更能给人以安全感和庇护感。

图7 离岸节点形式

“人造空间,空间塑人”,各类节点空间丰富了古镇的街巷形态,是居民日常生活中不可磨灭的记忆场所。在今后的更新整治中,保留这些节点空间,也是留住生活的原汁原味。

3 街巷的组成界面

河口古镇的街巷界面是由底、侧、顶三个界面共同组成的。底界面承载着曾经的商业活动,侧界面体现出文化的交融性,顶界面则是地域特色的体现,不同的界面体现出的不同特性是古镇商品贸易和文化交流的记载。

3.1 底界面

铺地、台阶和河道等要素共同构成了河口古镇街巷空间的底界面。铺地在街巷空间中兼具硬化地面和指明方向的作用,不同形式的铺地能引导人流走向不同的目的地。明清古街的街面主要由长条青石和麻石铺成,长度为90~120 mm,宽度300 mm左右,中间横铺,两侧纵墁(图8)。这些青麻石上深浅不一的车辙痕迹正是当时满载货物的独轮手推车留下的。台阶在街巷中兼具高差处理和室内外空间过渡的作用,通常住户门前设一级,踏面较窄(300~600 mm);商户门前设两级,踏面较宽(600~1200 mm),商户门前所预留的宽踏面是自家商品沿街展示的区域,也可供自家摊位沿街摆放。

图8 铺地和台阶

古镇的内河“惠济渠”亦是底界面的重要构成内容。惠济渠自古镇西南端流入,横穿整座古镇而过,从明清古街二堡街段汇入信江,它既具有消防功能,又为两岸群众提供洗涤之便。部分街巷沿河而设,增加临河景观面,河道、驳岸、堤顶路与两岸民居之间形成进退与凹凸,丰富了街巷形态与垂直空间层次。

3.2 侧界面

古镇传统街巷的侧界面由建筑外立面和墙面组成。商业古镇的贸易往来带来了文化的交流,建筑的形式也更为多样化,有当地传统式样的,也有中西合璧式样的。通商口岸的开放使得西方文化进入长江流域而至新江流域,带来了“英式”、“德式”的建筑风格,这种风格与当地传统的建筑风格碰撞,经过调整之后与当地建筑风格融为一体,衍生出门楼式和楼廊式这两种中西结合的新的建筑立面样式。依据组成元素可将建筑外立面分为阁楼式、楼廊式、门罩式和门楼式四种类型。

阁楼式和门罩式是当地传统的建筑立面形式,也是当地商业文化和居住文化的体现。阁楼式(图9 a))建筑为单开间多进,立面由木材满铺而成,层数常设两层,一层作为商用和起居,二层为储物阁楼。底层木排门在营业时可拆下便于货物进出和商品展示,二层阁楼正对着街道开小窗,与建筑内部的天井、后窗形成通风系统,以应对梅雨季节和夏季高温。门罩式(图9 c)) 多用于民居,常为一至二层的三开间多进建筑,底层层高较高,作为起居、二层层高较低,作为储藏。立面由门仪石、门梁石、门枕、门槛组成的石门仪,铁皮包裹的木门板,匾额及门罩组成。立面用料十分考究,多以青砖、花岗岩、杉木为主。杉木用于门板、窗棂和门罩部分;石材用于墙体下碱部分以防潮;青砖用于整个立面的砌筑。

楼廊式(图9 b))和门楼式(图9 d))是中西方文化交融的体现。门楼式建筑为砖石结构,立面为对称且装饰丰富。青砖砌成的门面采用浮雕、圆雕、透雕等手法,雕刻健康长寿的人物和动植物,既有中式的匾额、对联、樨头,又有西式的柱式、弧顶窗,庄重古朴。门楼式建筑面阔为一至三间,常设三至四层:底层为临街商铺,二三层为起居,四层为储藏。楼廊式则是在传统阁楼式的基础之上,受到西方多层起居生活模式和木质外走廊的影响,演变而成的一种建筑立面形式。楼廊式建筑通常分布在古镇街巷两侧,单开间多进、二至三层的砖木结构房屋:底层临街头进为门市铺面或手工作坊,里进依次布置客厅、居室和库房;二三层为起居或储藏。店屋面宽一至三间不等,入口处装板门或素木板,营业时卸下形成开敞式店堂。二层窗台通常向外挑出600mm左右做走马楼,沿街面设木栏杆,形成独特的楼廊式建筑。

图9 侧界面形式

墙面可以分为砖墙和石墙两种。但只有石墙产于当地,砖墙都是在商品贸易过程中购买所得。砖墙通常采用青砖,有空斗和扁砌两种砌法:空斗墙为一斗一眠;扁砌墙较少,通常与其他砌法混合用在同一堵墙面上。石墙主要采用红砂岩,因产于当地而得到广泛运用。在古镇对岸九狮山上开采的红砂岩,经工匠逐一切割打磨,形成宽度250 mm左右的干砌块石,再由下至上采用宽面错缝的方式层层砌筑,上下皮竖缝错开约100 mm,最终形成当地特有的红砂岩石墙面。(图10)

图10 墙面形式

3.3 顶界面

传统街巷的顶界面通常是虚的,故抬头可见天空。但在河口古镇中,街巷顶界面也是有实体部分的。

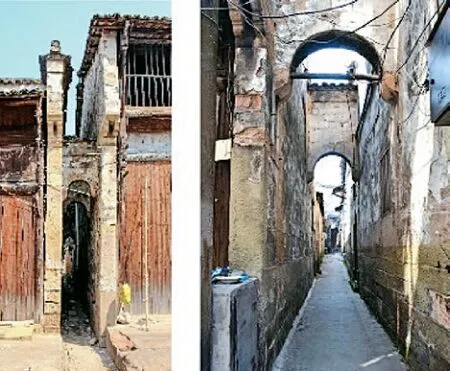

券门(图11)所在的巷道直通码头,是当地独特的空间指示标识。多贴合建筑山墙面而设,位于街道交汇之处,起初是作为防火山墙的延伸,后因人流汇集,通达性强,一度成为富庶人家地理位置的标志。在传统街巷顶界面中,券门不仅起着空间限定的作用,还能通过光线的明暗对比,增强街巷的层次感和趣味性。

图11 券门形式

街巷的三个界面虽形态各异但又结合互补,随着环境的不同产生虚实结合的变化韵律。底界面是承载面,虚与实的处理手法划分了出多样的街巷空间;侧界面是围合面,不同的表达方式营造出不同的氛围;顶界面以天空为背景,建筑侧面与周边环境的虚实变化,形成了张弛有度、收放自如的空间轮廓线。各界面相辅相成,围合构成多样的街巷空间。

4 街巷的尺度

在传统街巷中,通常用街道垂直宽高比D/H来表达街巷的尺度。在一般类型的古镇中,主街的宽度通常大于副街和巷弄,但由于河口古镇是一个商业重镇,街巷带有的商业属性使得承担着商品交易的主街宽度会比承担货物运输的副街宽度小很多。

古时,主街有店铺540余家,以经营纸号、茶行、布店、药铺、油行、银楼等为主,副街和巷弄店铺较少,以零售日常用品为主。主街经营的商品大多都是需要装船运出的,大量外销的纸张,茶叶,一天就得运出几十吨,通常是先由车马运至直通码头副街,再运送至码头装船运出。货物中除了需要外运的,也有运至河口进行中转的,通过人挑、水运、车载、马驼等方式到达之后,再通过码头装船运出。直通码头的副街以复兴北路和金家弄这两条街的货物承载量最大,相对应的通行宽度也最宽。

副街的运输性能造成了其宽度比其他街道都宽的现象,宽度通常为10~14 m,街道垂直高宽比宽高比D/H值在1.4~2之间,给人宽阔的空间视野,故而成为承担交通疏散和人流活动的重要区域;以商品交易为主的临江主街宽度为3~6m,D/H值在0.4~0.8,有亲切,内聚质感,提供了连续舒适的商业氛围;以通行为主的巷弄宽度为1.2~3m,D/H值在接近0.1~0.4之间,给人以狭窄,视觉受限质感,因此只以通行功能为主。

5 结语

街巷作为古镇的骨架和支撑,联系着古镇内部各种要素,使之成为统一的有机整体。通过对河口古镇传统街巷基础资料的梳理和现状特点的描述,发现街巷特色与其所处的历史文化背景紧密相关,可以作为古镇历史文化价值的补充说明。

河口古镇的传统街巷特色是依托其独特的水运条件而产生的。街巷的鱼骨状结构以连通码头为主,街巷肌理顺应河流走势,街巷的组织节点以滨水节点最为丰富,街巷的组成界面受水运所带来的文化交流的影响,街巷尺度也与水路经济密不可分,这都体现出了街巷特色背后所蕴含的独特历史文化价值。希望在今后的发展中,能尊重古镇的历史文化价值,延续其独特的传统风貌。