新近纪深海大洋红层的分布分类及成因

熊梓翔 , 朱俊江 , 杨国明 , 王长盛 , 贾仲佳 , 欧小林 , 李三忠

(1. 深海圈层与地球系统前沿科学中心, 海底科学与探测技术教育部重点实验室, 中国海洋大学 海洋高等研究院和海洋地球科学学院, 山东 青岛 266100; 2. 青岛海洋科学与技术国家实验室 海洋矿产资源评价与探测技术功能实验室, 山东 青岛 266100)

大洋红层是指在深水远洋、半远洋环境下, 在氧化条件下形成的红色-粉色-棕色为主的海相沉积物[1-4]。自全球大洋调查开启以来, 大洋红层就因其鲜艳的颜色和深海沉积环境的指示性而为地质学家们所关注。1873年, 在英国“挑战者”号考察船进行环球海洋考察时, 大洋红层首次被科学家发现并报道。大洋红层普遍发育于全球各大洋中, 占全球洋盆总面积的31%, 约占全球表面积的20%[1-3]。大洋红层能够极好地保存古沉积环境特征, 记录了丰富的古地磁和古气候信息, 其全球分布的特征使之具有其他深海沉积物不可替代的重要性。与此同时, 研究大洋红层的各种沉积指标, 如矿物组成、生物生产力、沉积速率等, 对古海洋、古气候、古地磁、古构造格局演变甚至比较行星学的研究都具有重要意义[5-7]。目前不同地质时期的大洋红层中, 以白垩纪大洋红层的研究最为成熟, 由我国科学家领导的国际地球科学计划(IGCP) 463和494项目, 将白垩纪大洋红层作为主要研究对象, 在地层学、沉积学、元素地球化学等多个领域发表了系列研究论文和专著[4,7-8]。

不同地质历史时期的大洋红层因其在长时间尺度

上的纵向可对比性, 可以作为研究全球跨地质历史时期的特殊气候和海洋变化的良好工具。 在深入研究白垩纪大洋红层的同时, 对新近纪大洋红层的研究却缺乏系统的分析和总结。新近纪是地球地质演化的一个关键时期,在这个时期发生了一系列地质事件, 例如北极冰盖的形成、青藏高原的隆升、相关海气系统的重新组合等, 这些事件对今天人类社会赖以生存的环境和生物多样性仍然有着重大影响[9-10]。对新近纪大洋红层的研究可推进对新近纪的古气候、古海洋和古地理变化的了解, 同时有利于提升人类预测全球未来气候变化的能力。本文利用大洋钻探科学计划中的航次报告和数据库, 识别出不同洋区的大洋钻探钻井中的新近纪大洋红层, 分析和探讨了新近纪大洋红层的分布分类、物理属性特征、致色矿物以及成因, 本文的研究成果对进一步理解不同时期大洋红层的成因具有重要意义。

1 数据与方法

本文所使用的新近纪大洋红层数据和岩芯影像均来自于深海钻探计划(DSDP)、大洋钻探计划(ODP)、综合大洋钻探计划(IODP)和国际大洋发现计划(IODP)的航次报告以及德克萨斯A&M大学的大洋钻探数据库(http://web.iodp.tamu.edu/OVERVIEW/)。本文统计了各大洋中含新近纪沉积物的钻井, 再通过航次报告及岩芯剖面对比沉积物颜色, 从钻井中识别出39个含新近纪大洋红层且较为完整的钻井, 系统归纳并总结出其分布区域、所属年代、岩性、颜色、含水率、密度和孔隙度, 由于大洋钻探的数据库中DSDP航次的物理属性、化学和古地磁等数据没有记录, 故本文未使用DSDP钻井的数据。

沉积物离散样品的主量元素Al2O3、CaO和SiO2重量百分比、总有机碳(TOC)含量和CaCO3含量数据来自于大洋钻探数据库的“化学和微生物(Chemistry and Microbiology)”数据库, 本文使用了基于主量元素含量的大洋红层分类方法来对新近纪大洋红层进行分类[7-8]。磁化率、红度(a*)和反射光谱数据来自于大洋钻探数据库的“物理属性(Physical Properties)”数据库, 热退磁和交变磁场退磁数据来自于“磁学(Magnetism)”数据库, 其中磁化率由钻探航次的研究人员通过MS2K-121磁化率仪测得, 红度和反射光谱数据由钻探航次的研究人员通过QEPRO-QEP00732高性能光谱仪测得。本文对大洋钻探1409、1438、1451和1499钻井岩芯中的大洋红层、黄绿色的沉积物和灰绿色的沉积物样品的反射光谱值进行了求解一阶导数的处理, 相邻光谱值之差除以波长间隔,即为该点的一阶导数值。除此之外, 本文还使用了部分大洋钻探航次钻井报告中的沉积速率和含白垩纪大洋红层的钻井位置[4]。

2 新近纪大洋红层的全球分布及分类

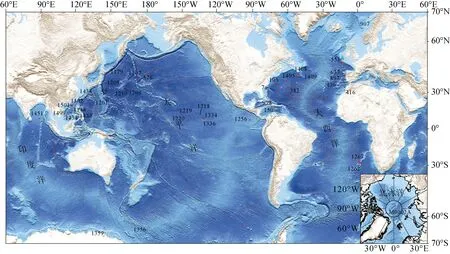

新近纪大洋红层包含中新世和上新世的大洋红层。通过本文统计出的39个含新近纪大洋红层的大洋钻探钻井可以看出, 新近纪大洋红层在太平洋、大西洋、印度洋、南大洋和北冰洋均存在, 具有典型的全球分布特征(图1, 表1)。新近纪大洋红层在每个岩芯中的颜色是不均一的, 以棕色和黄棕色为主,主要为黏土和黏土岩, 也存在极少数的含放射虫软泥黏土和硅质岩, 在碳酸盐补偿深度界面以上也有存在, 既有厚达55 m的连续沉积, 也存在高频旋回的红层和单独存在的十余厘米厚的夹层。

图1 39个含新近纪大洋红层的钻井分布Fig. 1 Distribution of Neogene oceanic red beds at 39 drilling sites

表1 DSDP、ODP和IODP钻井中出现的新近纪大洋红层Tab.1 Occurrence of Neogene oceanic red beds at DSDP, ODP, and IODP sites

各大洋含新近纪大洋红层的钻井数占总数的比例分别为: 太平洋51.2%, 大西洋38.4%, 南大洋5.1%, 印度洋2.5%, 北冰洋2.5%。因此认为新近纪大洋红层主要分布于太平洋和大西洋, 而在南大洋、印度洋和北冰洋较为少见, 但这一结果也可能与大洋钻探在太平洋和大西洋开展较多航次有关。新近纪大洋红层在整个新近纪时期都有出现, 但其分布的时代具有一定差异性, 整体呈现从新近纪早期到晚期逐渐减少的特征。在太平洋地区, 新近纪大洋红层出现的高峰期为中新世, 而在大西洋地区的高峰期则为上新世。在大洋钻探南海184、349、367和368航次的钻井中都观测到了新近纪大洋红层, 其中349航次1434钻井的岩芯8R、9R和10R中的新近纪大洋红层直接覆盖在玄武岩基底上, 为固结良好的红棕色黏土岩[11]。此外, 在北冰洋的302航次M0002钻井, 虽然其水深仅为1 211 m, 但仍观察到形成于早中新世,不连续但总厚度达28 m的新近纪大洋红层。

用主量元素含量对大洋红层进行化学组成的分类方法同样适用于新近纪大洋红层, 基于表2中不同洋区钻井新近纪大洋红层样品的CaO, Al2O3和SiO2含量, 本文对93个新近纪大洋红层样品进行地球化学分类(图2)。太平洋的6个钻井中, 新近纪大洋红层主要为铝质大洋红层, 其次是钙质大洋红层。太平洋1501钻井和1334钻井红层的CaCO3平均含量高于其他钻井, 与这两个钻井中部分样品被分为钙质大洋红层是相对应的, 1438钻井红层的CaCO3平均含量最低, 仅为0.8%(表3)。大西洋907和998钻井、南大洋的1356和1358钻井以及印度洋的1451钻井中新近纪大洋红层均为铝质大洋红层, 其中大西洋998钻井红层的CaCO3平均含量为7.3%, 其余钻井中红层的CaCO3平均含量均低于5%。南海1501和1502钻井的红层主要为铝质和钙质大洋红层, 钻井中红层的CaCO3平均含量分别为33.6%和6.9%。

表3 12个钻井中沉积物CaCO3含量和新近纪大洋红层总有机碳含量Tab. 3 Sediments CaCO3 contents and the total organic carbon content of Neogene oceanic red beds at 12 drilling sites

图2 新近纪大洋红层的CaO-Al2O3-SiO2三元图分类Fig. 2 CaO–Al2O3–SiO2 ternary diagram for the classification of Neogene oceanic red beds

表2 12个钻井中新近纪大洋红层的CaO-Al2O3-SiO2平均含量Tab. 2 Average contents of the CaO-Al2O3-SiO2 of Neogene oceanic red beds at 12 drilling sites

白垩纪大洋红层具有多样化的特征, 其物质来源不局限于黏土矿物, 铝质、钙质和硅质大洋红层均有出现, 其中有3个位于太平洋的白垩纪红层为硅质大洋红层。而在92个新近纪大洋红层样品中, 铝质大洋红层为主要类型, 仅有少数钙质大洋红层在太平洋1218、1219、1334、1336钻井和南海1501钻井出现, 未见硅质大洋红层, 这可能与多数钻井中大洋红层主要为黏土有关, 黏土主要由洋流与风搬运的黏土矿物和细粒矿物组成,这也与白垩纪大洋红层的组成有着显著差别, 因此本文认为新近纪大洋红层可以作为铝质大洋红层的典型代表。

3 新近纪大洋红层的物理属性特征

在已统计出的钻井数据中, 南太平洋199航次1218钻井中的新近纪大洋红层含水率和孔隙度最高,分别为334.8%和89.7%, 密度最低, 平均为1.2 g/cm3,该站位的红层埋藏深度仅为海底面以下20~50 m, 埋藏较浅(表4)。而位于南海的467航次1499钻井中的新近纪红层埋藏深度达海底面以下880 m, 含水率和孔隙度最低, 分别为17.5%和32.1%, 密度最高, 平均为2.2 g/cm3。新近纪大洋红层多为黏土, 随着埋藏深度的增加会受到强烈的压实作用, 因此其含水率、密度和孔隙度的大小与埋藏深度及岩性有关。

表4 11个不同钻井中新近纪大洋红层的物理属性Tab. 4 Physical properties of Neogene oceanic red beds at 11 different sites

对比磁化率、红度以及钻井的沉积物岩芯影像,发现在含新近纪大洋红层的各钻井中, 磁化率、红度与红层具有显著的相关性(图3)。新近纪大洋红层的磁化率比同钻井中白色和灰绿色的磁化率更高, 颜色为红色的红层的磁化率最高, 其次是棕色和黄棕色。磁化率是磁性矿物的种类、含量和颗粒大小的综合反映, 红度表示颜色从绿色(负值)到红色(正值)之间的变化, 正值越大, 红色越强, 负值越大, 绿色越强, 新近纪大洋红层的红度显然高于非红层的白色和灰绿色的沉积物。当岩芯中的沉积物向白色和灰绿色的沉积物变化时,磁化率和红度都有明显下降。建立磁化率与红度之间的线性关系, 认为两者之间大致成正相关。图3的6个钻井中, 368航次1502钻井25R-1岩芯磁化率与红度的相关系数值最小, 为0.480 7, 而367航次1499钻井25R-4岩芯中, 磁化率与红度的相关系数R高达0.928 4, 说明磁化率与红层有非常好的正相关关系。

图3 大洋钻探206、208、351、354、367和368航次钻井中含新近纪红层岩芯的红度和磁化率变化曲线Fig. 3 a* and magnetic susceptibility change curves of the cores containing Neogene oceanic red beds at sites for expeditions 206, 208, 351, 354, 367, and 368

4 新近纪大洋红层的致色矿物

赤铁矿和针铁矿在可见光波长范围(390~780 nm)有明显的一阶导数特征峰, 其中赤铁矿的一阶导数特征峰在565 nm, 而针铁矿的一阶导数有两个特征峰,分别在535 nm和435 nm[12-13]。对大西洋1409钻井3-1、太平洋1438钻井18-4、印度洋1451钻井29-4和南海1499钻井25-4岩芯中红层样品和灰绿色的沉积物样品的反射光谱值进行了求解一阶导数的处理(图4)。结果显示四个钻井中大洋红层的反射光谱一阶导数曲线均在560~570 nm出现了显著的赤铁矿特征峰, 但其中1409钻井的曲线在435 nm有一个明显的次峰, 为针铁矿的特征峰, 表明红层中含有赤铁矿, 也可能含针铁矿。而灰绿色沉积物样品的反射光谱一阶导数曲线整体向右倾斜, 没有出现赤铁矿和针铁矿的特征峰, 说明灰绿色的沉积物中既缺乏赤铁矿也缺乏针铁矿。

图4 四个不同洋区钻井岩芯沉积物反射光谱一阶导数图Fig. 4 Reflectance spectroscopy first-derivative curves of sediments in four oceanic drilling sites

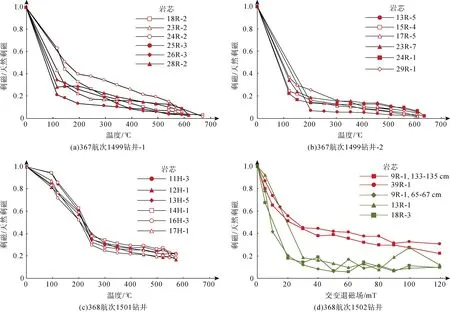

新近纪大洋红层样品在热退磁处理下的剩磁强度变化也表明其存在高矫顽力和高阻断温度的赤铁矿(图5a—c)。1499和1501钻井中的红层样品在0~300 ℃的温度下迅速退磁, 但随着温度的不断升高,在温度高于575 ℃时剩磁仍存在, 表明存在居里温度(Tc)较高的物质, 指示了磁赤铁矿(Tc≈590 ℃~675 ℃)或赤铁矿(Tc≈675 ℃)的贡献。368航次1502钻井中新近纪大洋红层和非红层沉积物在交变磁场下退磁行为区别更为明显, 红色和绿色曲线分别代表该钻井中的新近纪大洋红层和非红层沉积物。1502-9R-1和1502-39R-1钻井中的红层样品在0~25 mT的交变磁场下, 剩磁强度损失了近50%, 但是在30 mT到120 mT之间, 退磁行为不像在0~25 mT时变化那么剧烈, 平缓的曲线指示红层中的矿物存在非常高的矫顽力。沉积物的红色和这种高矫顽力的特征, 指示了新近纪大洋红层中赤铁矿(或磁赤铁矿)的存在。颜色偏绿的非红层沉积物退磁曲线与红层的退磁曲线显著不同, 在低于15 mT的交变磁场中就迅速退磁, 这是磁铁矿或钛磁铁矿的典型特征。在195航次1201、318航次1359、349航次1434和351航次1438等钻井中, 新近纪大洋红层样品存在类似的退磁行为[11-13], 而在绿色和灰色的沉积物样品中未发现该现象。

图5 南海大洋钻探367和368航次新近纪大洋红层的热退磁和交变磁场退磁变化曲线Fig. 5 Thermal demagnetization and alternating field demagnetization curves of the Neogene oceanic red beds at expedition 367 and 368 in the South China Sea

5 新近纪大洋红层成因探讨

颜色是大洋红层最鲜明的特征, 而大洋沉积物的致红过程, 需要满足2个条件。首先, 在沉积物中需要存在铁, 只要Fe3+含量大于1%, 或者赤铁矿含量大于1.5%, 就能使沉积物变红[11,16-17]。很多沉积物的颜色都是由铁氧化物控制的, 例如古土壤、黄土和大洋沉积物等[18-19]。沉积物的反射光谱一阶导数曲线结果表明, 大洋红层中存在赤铁矿的特征峰,而灰绿色的沉积物中没有出现赤铁矿的特征峰; 沉积物的热退磁曲线和交变磁场退磁曲线的结果指示了红层中赤铁矿的存在, 绿色的沉积物样品则缺乏赤铁矿, 因此我们推断赤铁矿是新近纪大洋红层的致色矿物。沉积物磁化率的变化与红层存在一定的正相关性, 在钻井岩芯中, 沉积物由红色、棕色向白色、绿色转变时, 磁化率显著下降, 而赤铁矿(或磁赤铁矿)是影响磁化率的磁性矿物, 因此可以进一步推断赤铁矿(或磁赤铁矿)是导致磁化率变化的原因。

合适的氧化条件可以使铁在沉积物中主要以三价的形式存在, 并使沉积物中的致色铁氧化物(赤铁矿)在成岩阶段得以保存[20]。在大洋沉积物中, 氧化还原条件主要由底层水溶解氧含量和有机质堆积速率决定, 有机质为还原剂, 溶解氧为氧化剂[21]。氧化条件的出现, 可能有三个原因, 第一个原因是有机质堆积速率低, 第二个原因是底层水的溶解氧含量高, 或是前两种情况共同作用的结果[22]。白垩纪广泛存在的远洋红层主要出现在大洋缺氧事件之后, 具有相对较高的沉积速率, 所以目前普遍认为白垩纪大洋红层的氧化条件是以溶解氧含量高占主导作用而形成, 缺氧事件后大气中O2含量增加, CO2含量降低, 导致海水溶解氧含量增加形成富氧条件[22-25]。导致白垩纪大洋红层致色的矿物为铁氧化物(赤铁矿和针铁矿), 在沉积物-水界面存在大量溶解氧的情况下, 二价铁被氧化形成微细的铁氧化物(赤铁矿和针铁矿), 成岩阶段针铁矿发生脱水作用转变为赤铁矿[7,25-26]。

与白垩纪大洋红层相对较高的沉积速率有着明显不同, 新近纪大洋红层对应了较低的沉积速率。本文收集了19个钻井的沉积物沉积速率, 对比每个钻井中新近纪大洋红层和非红层沉积物的沉积速率(图6)。新近纪大洋红层沉积速率最低为0.5 mm/ka,最高为8.5 mm/ka, 平均为4 mm/ka, 而非红层的白色和灰绿色沉积物的沉积速率平均高达85.3 mm/ka。每个钻井中的新近纪大洋红层的沉积速率均低于同钻井中非红层沉积物的沉积速率。Gleason等对北太平洋EW9709-1P站位中大洋红层中的鱼牙化石进行Sr同位素定年, 测得该地区在新近纪以0.6 mm/ka的极低速率沉积大洋红层[27]。

通常大洋沉积物中反映生物生产力的两个重要指标是沉积物的总有机碳含量和CaCO3含量, 总有机碳含量高值被认为与高生物生产力相关, 反之总有机碳含量低值常被看作是低生产力的结果, 而且钙质生物含量的差别会造成CaCO3含量的差异[28-29]。在整理出的12个钻井中, 新近纪大洋红层的CaCO3平均含量最高为34.9%, 最低为0.2%, 而非红层的白色和灰绿色沉积物的CaCO3平均含量最大值为75.9%,最小值为4.3%(表3)。每个钻井中新近纪大洋红层的CaCO3含量都低于同钻井中非红层沉积物的CaCO3含量。新近纪大洋红层的总有机碳含量平均值最高为0.36%, 最低仅为0.06%。因此本文认为低生物生产力是造成新近纪大洋红层的低CaCO3含量的主要因素。Macleod等[29]研究发现当生物生产力低时, 出现底栖有孔虫δ13C高值和浮游有孔虫δ13C低值, 转移到底部的有机碳相对较少, 这与新近纪大洋红层的总有机碳含量较低[30]是相符的。在开阔的深海环境中, 低生物生产力和低沉积速率会导致低有机质堆积速率。这个条件引起生物对氧气的需求量下降, 有机质降解消耗氧的速率小于氧扩散到沉积物中的速率, 使早期的成岩环境处于氧化条件下。所以本文根据现有数据和资料, 认为新近纪大洋红层对应的低有机质堆积速率,为致色铁氧化物的形成提供了有利的氧化条件, 使得沉积物中的铁氧化物在成岩阶段得以保存, 形成全球分布的新近纪大洋红层。

6 结论

通过对全球大洋钻井井位资料的整理, 发现39个含新近纪大洋红层的钻井, 使用新近纪大洋红层离散样品的主量元素含量进行三元图投点分析, 求解反射光谱一阶导数, 并对钻井样品的颜色和磁化率变化、退磁曲线变化进行了系统总结和分析, 得出以下几点结论:

(1) 新近纪大洋红层的颜色以黄棕色-棕色-红色为主, 主要为黏土和黏土岩, 其大量分布于太平洋,少量分布于大西洋, 零星分布在南大洋、印度洋和北冰洋。新近纪大洋红层出现的高峰期可能为中新世,整体呈现从新近纪早期到晚期逐渐减少的特征。

(2) 依据钻井中新近纪大洋红层样品主量元素含量分析, 新近纪大洋红层类型主要为铝质, 少量为钙质, 未见硅质类型, 铝质大洋红层可以作为新近纪大洋红层的典型代表。样品的磁化率、反射光谱一阶导数和退磁数据均表明赤铁矿是新近纪大洋红层的致色矿物。

(3) 依据大洋钻探钻井中新近纪大洋红层的沉积环境和物理属性变化特征, 提出新近纪大洋红层中致色铁氧化物是在低沉积速率(平均4 mm/ka)和低生物生产力共同作用导致的低有机质堆积速率条件下生成, 并在氧化环境下得以保存和致色, 最终形成新近纪大洋红层。