濒危树种五莲杨种群结构与动态特征

吴其超,臧凤岐,李呈呈,马 燕,高 燕,郑勇奇,臧德奎,*

1 山东农业大学林学院,黄河下游国家林业局林业重点实验室, 泰安 271018 2 中国林业科学研究院林业研究所,国家林木遗传育种重点实验室,国家林业局森林培育重点实验室, 北京 100091 3 烟台昆嵛山林场, 烟台 264112

种群结构与动态是种群的重要属性,是种群生态学研究的核心内容之一[1-2]。基于静态生命表所构建的种群存活曲线和引入的生存函数既能反映种群目前的生存状态,又能揭示研究物种与环境的适合度[3-5]。种群动态量化分析能够较好地预测种群动态变化趋势[6-7]。谱分析方法可以揭示种群周期性波动的数量特征[8]。近几十年来,濒危物种的研究和保护受到了全世界的广泛关注[9-10]。采用上述方法揭示濒危树种的种群结构与动态特征,探讨导致物种濒危的机制,对濒危植物种群及群落的保护和管理具有重要意义。

五莲杨(Populuswulianensis)为杨柳科(Salicaceae)杨属(Populus)落叶乔木,仅分布于山东的昆嵛山、招虎山和九仙山,生境狭窄,个体数量少,为极小种群野生植物[11]。目前,关于五莲杨的研究仅在组织快繁体系的建立及试管苗玻璃化防治[12]、叶绿体基因组序列[13]等方面有报道。关于该濒危树种的种群结构与数量动态特征尚不清楚。该研究内容的缺失不利于有针对性地开展濒危树种五莲杨的科学保护和管理工作。前期调查表明,昆嵛山国家级自然保护区内的五莲杨种群数量占该树种全部成年个体数量的92%以上,且群落保存相对完整,受人为干扰少。以该保护区内的五莲杨为研究对象,运用静态生命表和生存分析理论,结合数量动态指数和谱分析方法定量分析五莲杨种群结构与数量动态特征。以期为制定科学的保护策略提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

昆嵛山位于山东半岛东部,地理坐标为121°37′0″ —121°51′0″E,37°12′20″—37°18′50″N,属长白山系、崂山山脉,地层为晚元古代胶东群第二岩组和新生代第四纪冲洪积物,主峰泰礴顶海拔923m。气候属于暖温带季风气候,受太平洋暖湿气流和西伯利亚干冷气流控制,四季分明、雨热同期。年均气温11.9℃,年均降水量984.4mm,年均相对湿度71%,无霜期200d左右。土壤以棕壤为主,质地多为砂壤质,有机质及养分含量较高,pH值在4.5—5.5之间,呈酸性或微酸性。五莲杨集中分布于核心区的沟谷地带,地理坐标为121°45′28.19″—121°45′61.98″E,37°16′38.51″—37°16′49.86″N,海拔188—308m。群落内乔木层除五莲杨(Populuswulianensis)外,主要有赤松(Pinusdensiflora)、刺槐(Robiniapseudoacacia)、枫香树(Liquidambarformosana)和栗(Castaneamollissima),灌木主要有小米空木(Stephanandraincisa)、三桠乌药(Linderaobtusiloba)、郁李(Cerasusjaponica)、辽东水蜡树(Ligustrumobtusifoliumsubsp.suave)、小花扁担杆(Grewiabilobavar.parviflora)、花木蓝(Indigoferakirilowii),藤本植物有菝葜(Smilaxchina)、华东菝葜(S.sieboldii)等,草本层有大披针薹草(Carexlanceolata)、蕨(Pteridiumaquilinumvar.Latiusculum)等。

1.2 研究方法

1.2.1样地设置与调查方法

设置样地15个,样地大小为20m×20m,总样地面积6000m2。对样地内胸径(DBH)≥5cm的五莲杨进行每木检尺,记录胸径、株高、冠幅等指标,并统计胸径<5cm个体数量。对样地进行定位,记录每个样地的海拔、坡向、坡度和林分郁闭度等生境因子。

1.2.2径级划分标准

采用空间代替时间的方法,以胸径或株高作为龄级的划分标准来分析濒危树种的种群动态变化规律得到大多数学者的认可[14-15]。根据样地调查数据和五莲杨的生活史特点,将其划分为9个龄级:Ⅰ(DBH<5cm)、Ⅱ(5cm≤DBH<10cm)、Ⅲ(10cm≤DBH<15cm)、Ⅳ(15cm≤DBH<20cm)、Ⅴ(20cm≤DBH<25cm)、Ⅵ(25cm≤DBH<30cm)、Ⅶ(30cm≤DBH<35cm)、Ⅷ(35cm≤DBH<40cm)和Ⅸ(40≤DBH)。统计每个龄级内的个体数量,编制静态生命表,分析其种群动态变化。根据五莲杨的生长发育特点,9个龄级可以归为5个阶段:幼龄(Ⅰ龄级)、低龄(Ⅱ—Ⅲ龄级)、中龄(Ⅳ—Ⅴ龄级)、高龄(Ⅵ—Ⅶ龄级)和老龄(Ⅷ—Ⅸ龄级)。

1.2.3种群动态量化方法

种群动态量化方法参考陈晓德的种群与群落结构动态量化分析方法[16-17]:

(1)

(2)

式中,Vn为种群从n到n+1级的个体数量变化;Vpi为在忽略外部干扰情况下整个种群结构的数量变化动态指数;Sn为第n级种群个体数;Sn+1为第n+1级种群个数,k为种群年龄级数量。

在考虑未来外部干扰的条件下,Vpi与年龄级数量(k)以及各龄级内的个体数(Sn)有关,因此,可将公式(2)修正为:

(3)

(4)

1.2.4种群静态生命表建立与存活曲线的分析方法

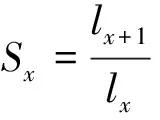

静态生命表的编制遵循以下计算关系式[8,18]:

(5)

dx=lx-lx+1

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Kx=lnlx-lnlx+1

(11)

(12)

式中,ax为匀滑后x龄级内的存活个体数;lx为第x龄级开始时标准化存活个数;dx为从x到x+1龄级期间的标准化死亡数;qx为第x到x+1龄级间隔期间死亡率;Lx为第x到x+1龄级间隔期间仍存活的个体或区间寿命;Tx为第x龄级到超过第x龄级的个体总数;ex为进入第x龄级个体的声明期望或平均期望寿命;Kx为消失率(损失度);Sx为存活率。由于静态生命表反映的是特定时间下多个世代重叠的年龄动态[4,19],因而编制过程中出现死亡率为负的情况不符合静态生命表编制的假设。故采用匀滑技术对x龄级内现有个体数Ax进行处理,得到修正匀滑后x龄级内的存活个体数ax[8,20]。

以龄级为横坐标,标准化存活数对数lnlx、死亡率qx和消失率Kx为纵坐标,分别绘制种群存活曲线、死亡率和消失率曲线。采用Hett和Loucks提出的数学模型检验昆嵛山五莲杨种群存活状况符合哪种类型曲线(Deevey-Ⅱ型和Deevey-Ⅲ型曲线)[21-22]。描述方程分别如下:

Nx=N0e-bx

(13)

Nx=N0x-b

(14)

式中,Nx为匀滑后x龄级内存活数,N0为种群形成初期的个体存活数,b为死亡率。

1.2.5生存分析方法

引入生存率函数S(i)、累计死亡率函数F(i)、死亡密度函数f(ti)和危险率函数λ(ti)进行种群的生存分析[23-24]:

S(i)=S1×S2×S3…Si

(15)

F(i)=1-S(i)

(16)

(17)

(18)

式中,Si为存活率,hi为龄级宽度。根据4个生存函数绘制生存率曲线、累计死亡率曲线、死亡密度曲线和危险率曲线。

1.2.6谱分析方法

谱分析方法可以用来研究林木种群年龄结构更替过程的周期性和结构的波动性[14-15],为Fourier级的展开,可以写成以下正弦波的形式:

(19)

式中,Nt为t时刻种群的大小;A0为周期变化的平均值;Ak为各谐波的振幅(k=1,2,...,p;p=n/2,n为时间系列总长度,即龄级总数),其值大小反映各周期作用的大小;p为谐波总个体数;θk为相角;ωk为谐波频率。

谱分析正弦波形式中的各参数可以由以下数学模型得出:

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

式中,ak和bk为参数估计值,将种群各年龄个体分布视为一个时间系列t,Xt为t年龄时序列个体数;T为正弦波的基本周期,即时间系列t的最长周期(T=n是已知的)。

同时,考虑到各龄级个体数相差较大的实际情况,在进行谱分析运算前将Xt进行对数处理,使用ln(Xt+1)代替Xt。然后计算各种情况下各个波形的振幅(Ak),其中A1为基波,A2,A3,...An为谐波,每个谐波周期分别为基本周期的1/2、1/3、...1/n。

2 结果与分析

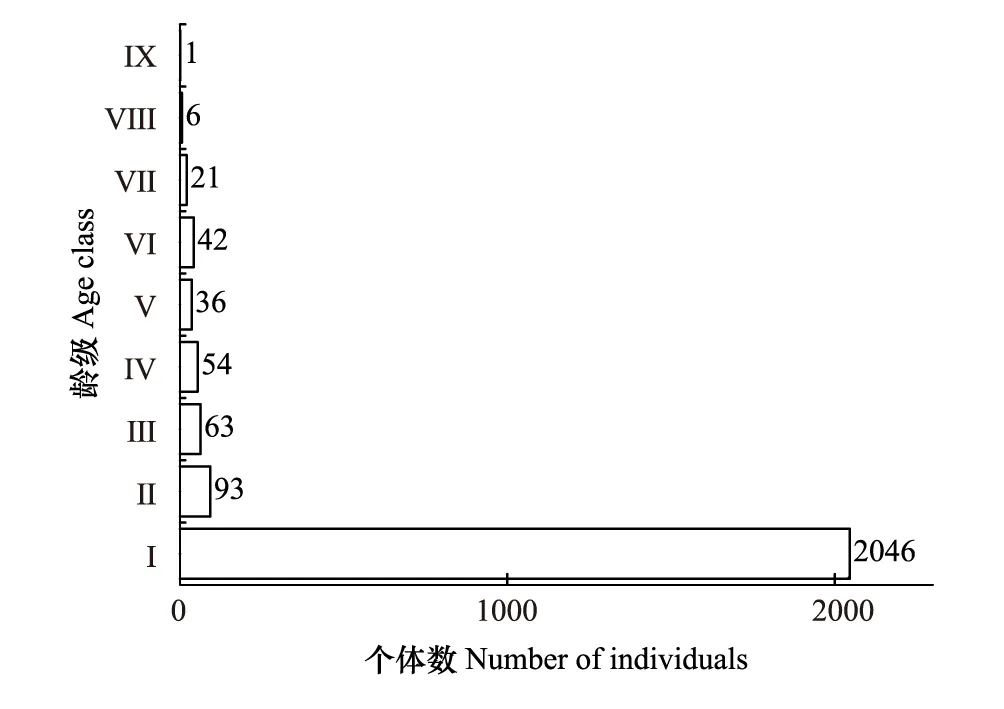

2.1 五莲杨种群分布现状及结构特征

昆嵛山的五莲杨种群龄级结构呈金字塔形(图1),各龄级中,幼龄个体(Ⅰ龄级)数量最多,占总株数的86.62%,其次是低龄(Ⅱ—Ⅲ)个体,仅占6.60%,中龄(Ⅳ—Ⅴ)、高龄(Ⅵ—Ⅶ)和老龄(Ⅷ—Ⅸ)个体数量总和不及全部株数的7%,说明幼龄植株很难通过强烈的环境筛向低龄过渡。调查表明,几乎所有的幼龄个体为根蘖苗,野外种群难以通过有性生殖的方式完成群落的更新。

图1 五莲杨种群径级结构Fig.1 Age structure of Populus wulianensis population

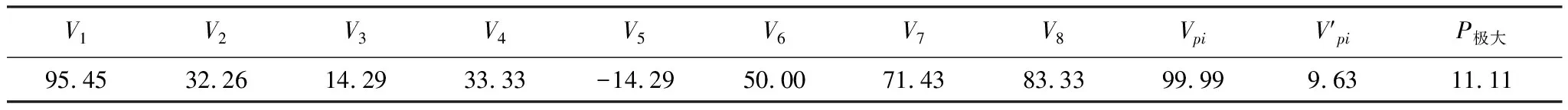

表1 五莲杨种群动态变化指数/%

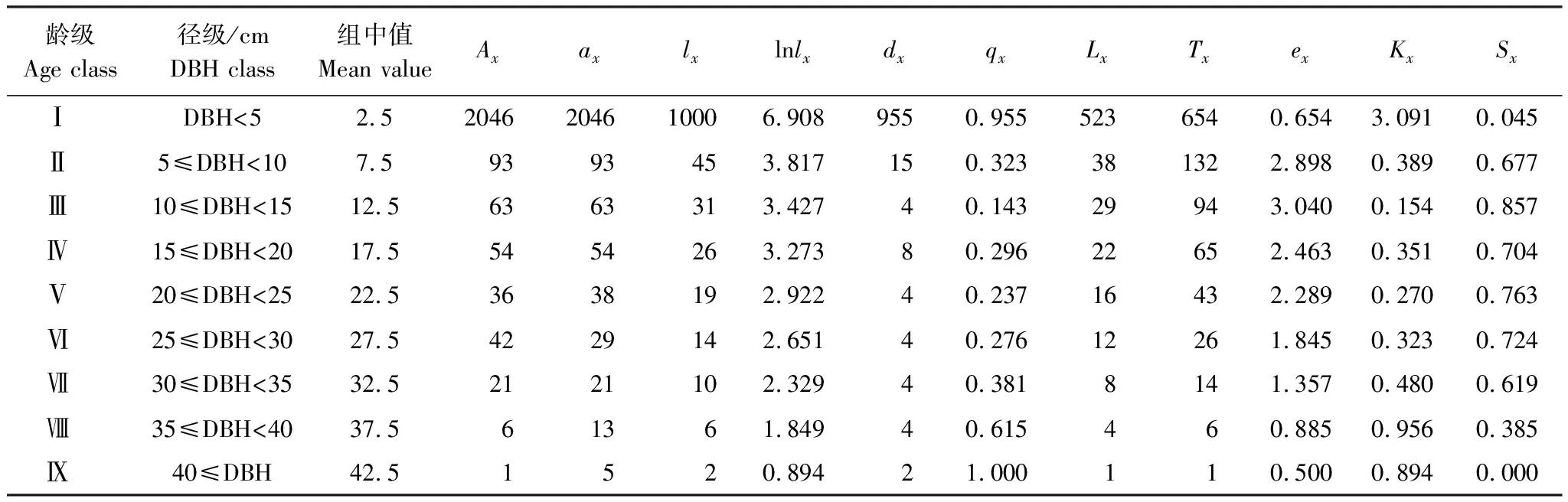

2.2 五莲杨种群静态生命表与存活曲线

2.2.1五莲杨种群静态生命表分析

静态生命表(表2)表明,昆嵛山五莲杨种群的标准化存活数(lx)随着龄级的增加而逐渐减少。植株个体的生命期望(ex)随着龄级的增加呈现先增加后降低的趋势。除达到生理衰亡期的老龄个体的生命期望值小于1外,幼龄个体的生命期望值也仅为0.654。低龄和中龄个体具有较高的生命期望,但最高生命期望值发生在Ⅲ龄级,这可能归因于通过强烈环境筛进入到Ⅲ龄级的个体抗性和对环境的适应性有所增强,而进入到Ⅳ龄级后,有限的生存空间加剧了种内和种间竞争,致使个体生命期望逐渐降低。此外,所有龄级的最大生命期望值为3.040,说明五莲杨种群在整个生长周期对环境的适应能力较弱。

2.2.2死亡率和消失率曲线分析

种群的死亡率和消失率反映了种群数量随龄级增加的动态变化[7]。昆嵛山五莲杨种群死亡率(qx)和消失率(Kx)曲线变化趋势总体一致,随着龄级的增加呈现出“降低-增长-降低-增长”的复杂动态变化,表明种群处于极不稳定的状态(图2)。结合表2可知,五莲杨幼苗数量丰富,根蘖繁殖的方式致使幼苗呈现聚集分布模式,加剧了自疏,该过程的个体死亡率高达95.5%。显然幼龄个体很难通过强烈的环境筛向低龄过渡,种群续存率低。

图2 五莲杨种群死亡率和消失率曲线Fig.2 Mortality and vanish curves of Populus wulianensis population

表2 五莲杨种群静态生命表

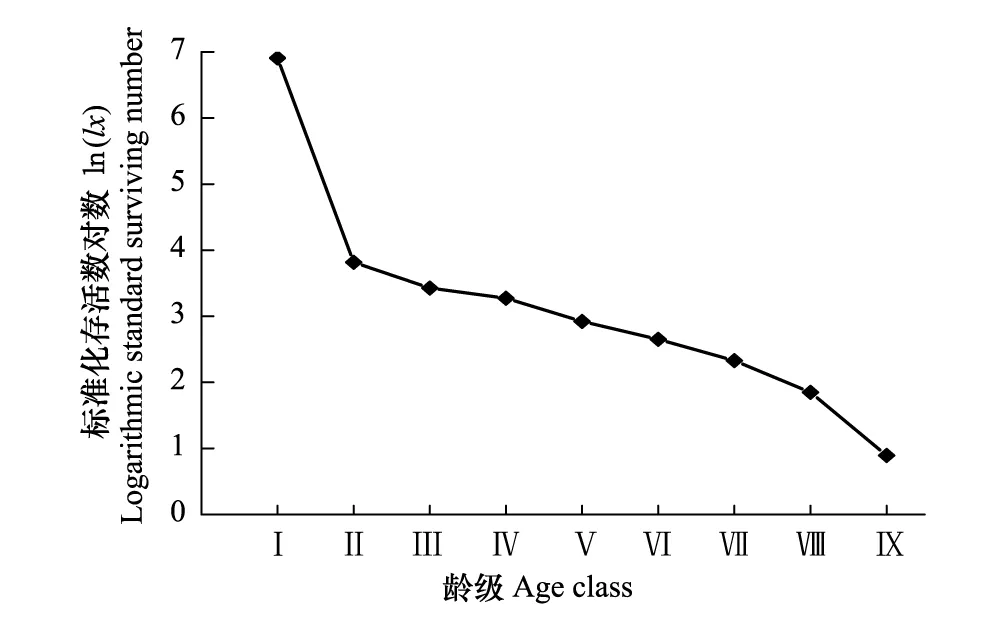

2.2.3存活曲线分析

种群存活曲线能够描述种群个体在各龄级的存活情况和反映种群数量动态变化的特征[27-28]。由图3可知,五莲杨种群数量在Ⅰ—Ⅱ龄级急剧下降,在Ⅲ—Ⅶ龄级下降趋势逐渐缓慢,进入到Ⅷ龄级后下降趋势开始加剧,呈现出“凹凸”的变化趋势。Helt和Loucks 的数学模型检验结果见表3。两种拟合模型均达到了极显著的水平,而幂函数模型的R2(0.910)和F(70.583)大于指数函数模型的R2(0.799)和F(27.853),且幂函数模型的P值更小,表明昆嵛山五莲杨种群存活曲线趋近于Deevey-Ⅲ型,该种群具有在幼龄期死亡率极高的特点。模型检验的结果与存活曲线的变化趋势基本一致。

表3 五莲杨种群存活曲线的检验模型

图3 五莲杨种群的存活曲线Fig.3 Survival curve of Populus wulianensis population

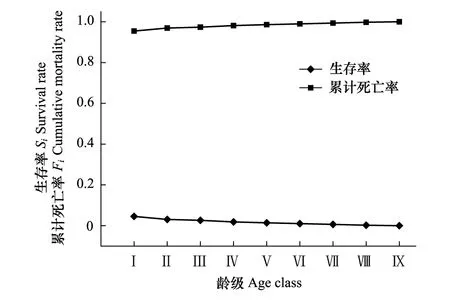

2.3 五莲杨种群的生存分析

昆嵛山五莲杨种群生存率与累计死亡率曲线和死亡密度与危险率曲线分别见图4和图5。由图4可知,随着龄级的增加,种群生存率呈单调递减趋势,累计死亡率呈单调递增趋势,二者互补,种群生存率远低于累计死亡率。在第Ⅰ龄级时生存率便低于0.05,且累计死亡率高于0.95,说明种群在早期的幼龄阶段就开始进入衰退状态。

图4 五莲杨种群生存率与累积死亡率曲线 Fig.4 Survival rate and cumulative mortality rate functional curves of Populus wulianensis population

由图5可知,死亡密度和危险率曲线的变化趋势与生存率和累计死亡率曲线的变化趋势基本一致。死亡密度在第Ⅰ龄级时最高,为0.1909;从第Ⅰ龄级向第Ⅱ龄级过渡时呈现锐减趋势,随后递减趋势平缓。此外,第Ⅰ龄级时危险率高达0.9130,随后逐渐增加。说明幼龄个体死亡率极高,且种群在整个生长周期都面临着极高水平的死亡风险。4个生存函数曲线表明,昆嵛山五莲杨种群生存力低,具有“前期锐减,中期和后期衰退”的特点,处于衰退状态。

图5 五莲杨种群死亡密度与危险率曲线 Fig.5 Mortality density and hazard rate functional curves of Populus wulianensis population

2.4 五莲杨种群数量动态的谱分析

种群更新的动态是通过该种群不同龄级个体数量的分布波动来表现的,基波的周期长度为种群本身所固有,由种群波动的特性所决定,表现了种群基本周期的波动[29-30]。昆嵛山五莲杨种群的谱分析表4显示基波A1(1.299)小于谐波A2(1.386),说明种群的数量动态变化受到基波的影响但并不是最显著的。与天然更新过程的周期波动一样,五莲杨生长动态也表现出个别的小周期波动,如A2(1.386)。A2处的波动约在空间序列径级15—20cm处,对应第Ⅳ龄级。这种小周期的波动与五莲杨种群的低龄和中龄阶段的生长有关,进入该阶段的低龄个体和中龄个体对空间、养分和光照的需求增大,发生了强烈的自疏和他疏作用,最终导致部分树木无法正常生长而死亡。该时期的种群数量动态与五莲杨种群死亡率和消失率曲线(图3)中第Ⅳ龄级出现的死亡率和消失率小高峰一致。此外,A2在所有Ak数值中最大,说明昆嵛山五莲杨种群生长过程中受到该小周期波动的显著影响。

表4 五莲杨种群的周期性波动

3 讨论

3.1 五莲杨种群的结构与数量动态特征

五莲杨种群的年龄结构与动态特征与其繁殖策略和有限的空间与资源密切相关。种子和幼苗是植物生活史中十分关键的环节[15],幼苗阶段是森林更新过程中最重要和敏感的阶段[38-39]。研究表明建成机制是制约更新的重要机制,而幼苗是种群天然更新的瓶颈[40-41]。调查发现群落内五莲杨种群难以通过有性生殖的方式完成群落的更新,所有幼龄个体几乎为根蘖苗。无性繁殖的方式会导致种群在多个世代之后抗性和遗传多样性降低,使其适应环境的能力下降。根蘖繁殖所导致的聚集分布的模式使五莲杨种群绝大多数幼龄个体(95.5%)因强烈的自疏和他疏作用死亡,从而难以通过强烈的环境筛向低龄和中龄个体过渡。尽管进入到下一龄级的幼龄个体在抗性方面有所增强,当五莲杨由低龄级向中高龄级生长的过程中,自身对空间和资源的需求增大,有限的生存空间和资源条件成为限制五莲杨种群增长的主要因素。强烈的种内和种间竞争致使五莲杨种群在整个生长周期处于高水平的死亡风险和低水平的生存率中。此外,种群在生长过程中表现出“增长-衰退-增长-衰退”的不稳定结构动态和低生命期望也与群落内强烈的种内和种间竞争有密切联系。研究分析表明,该地区的五莲杨种群所面临的生存形势十分严峻。

3.2 五莲杨种群的保护对策

为更好地保护五莲杨种群,我们建议采取以下保护措施。首先,昆嵛山的五莲杨种群数量占总分布数量的92%以上,该种群稳定性差且抗干扰能力弱。因此采取原地保护的策略,避免对其栖息地造成破坏。在原地保护的基础上进行科学的管理,适当地疏伐对五莲杨种群生长造成严重影响的其他树种和病弱的五莲杨个体。其次,开展五莲杨种群的实生苗繁育工作,采取有效的措施向群落内输入一定数量的实生苗,或探索在分布区内撒种育苗,防止种群在多个世代后因无性繁殖而导致抗性降低,提高种群的生存力,降低群落内幼苗的高死亡率。此外,实生苗的种子必须从该原生种群采集,以防止远交衰退所带来的遗传没化等风险[42]。最后,结合原地保护的管理工作,采取近地保护措施,在五莲杨现有分布区的附近,选择与原生境具有相同气候条件的地点作为保护点,人为扩大种群的分布范围,缓解有限生存空间和资源所导致的整个生命周期高水的死亡风险和低水平的生存率。综合采取多种保护和管理措施,为五莲杨种群营造稳定的生存环境,以维持种群的存续和稳定。