鲁家坡一期遗存及其相关问题

孟恬 张星德

摘 要:以鲁家坡一期为代表的遗存的器物组合分别与石虎山类型、白泥窑子文化存在明显区别,应为一种独立的考古学文化遗存,其中大口罐、深腹罐及绳纹罐与黄河中游史家期半坡文化具有一致性,是该文化相对年代的特征性器物。

关键词:内蒙古中南部;鲁家坡一期遗存;特征;年代;性质

中图分类号:K878 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2021)05-0042-07

以鲁家坡遗址一期为代表的遗存发现于1993年,长期以来学术界对其性质及意义的研究和认识不足,或认为是白泥窑子文化的一个地方类型,或单独命名为一种文化类型。本文拟从地层学和类型学的角度,对其进行进一步的研究。

一、典型遗址分析

(一)鲁家坡遗址一期遗存

鲁家坡遗址位于内蒙古准格尔旗哈岱高勒乡马家塔行政村鲁家坡自然村。据报告介绍,由下而上有三期文化遗存,第一期文化遗存发现有房址、灰坑、灶址等遗迹,陶器以夹砂罐、折口壶、红顶钵为组合;第二期文化遗存以夹砂罐、尖底瓶、盆、火种炉为基本陶器组合,属于白泥窑子文化;第三期文化遗存陶器以喇叭口尖底瓶、侈沿夹砂罐、泥质小口罐为组合,属于庙子沟文化。

鲁家坡遗址一期遗存共发现房址6座,皆为半地穴式,平面呈圆角长方形、方形或略近梯形。居住面多为草拌泥抹成并经烧烤。灶址一般为长方形或椭圆形坑灶,位于室内,略近门道处。门道多为长条形。灰坑8座,平面有圆形、椭圆形、不规则形等几种,多直壁平底。

出土遗物中陶器数量最多,为主要生活器皿,按质地可分为夹砂陶和泥质陶两大类,但以夹砂陶居多,泥质陶次之。夹砂陶多掺杂粗砂,质地疏松,可分为灰褐陶、红褐陶、红陶三种,其中灰褐居多,红陶较少。泥质陶分为红陶和灰褐陶两类,但以前者为大宗。纹饰以绳纹占大多数,部分器表是由繩纹与凹弦纹组合的复合纹饰,除此之外,还有素面、附加堆纹及彩陶等。陶器采用泥条盘筑法制成,钮耳等系用手捏制后贴附于器壁。

器型以陶罐最为常见,其次为钵、盆、壶。陶罐可分为大口罐、深腹罐、小口双耳罐、尖底罐四种。大口罐多为灰褐夹砂陶,敛口短沿,方唇或叠唇,方唇居多,方唇唇面有两周凹槽。器表多施绳纹,有的口部或上腹饰凹弦纹,下部饰绳纹;还有上腹饰绳纹,下腹素面。小口双耳罐多侈口折沿,鼓腹平底,肩部饰一鋬耳,下腹部有堆成双桥状耳。尖底罐口较直,方圆唇,口部饰凹弦纹,下施一周竖三角乳钉纹饰。盆有夹砂盆和泥质盆之分,前者发现较少,素面,短沿方唇,唇面有凹槽。泥质陶盆还可按口部形制不同细分为敞口、敛口、方唇外卷及外叠唇四型,器表多饰素面或凹弦纹。钵数量较多,素面红陶为主,按照口部形态分为敞口、直口及敛口三种。折口壶为素面红陶,圆唇,鼓腹,底部残缺。甑为红陶,弧腹,平底,底部钻有4个椭圆形镂孔。彩陶片为灰褐色陶,但其表面饰红褐彩平行窄条纹饰。

(二)阳湾一期遗存

阳湾遗址位于内蒙古准格尔旗哈岱高勒乡点岱沟村。由于阳湾遗址破坏比较严重,无可供参考的地层关系。据报告分类排序将阳湾遗址分为两期两段。阳湾一期遗存陶器以夹砂罐、红顶钵、宽带钵、折口壶为基本组合,与鲁家坡遗址一期遗存一致;阳湾二期遗存资料较少,仅两座房址,属于白泥窑子文化。

阳湾一期遗存,包括18座房址,均为半地穴式建筑,平面呈方形、横长方形或前窄后宽的梯形,间宽皆大于进深,居住面为草拌泥抹就,经过烧烤后变得坚硬,居住面一般都有柱洞,室外也发现个别柱洞。门道东南或西南向,底部多斜坡状,灶坑一般位于室内前部中央,平面呈圆角长方形、瓢形或长条形,灶外有土坎与门道相连。灰坑9个,平面多呈圆形或椭圆形,梯形较少,底部以锅底状居多,平底者较少见。

出土遗物以陶器为主,陶质可分为泥质、夹砂、夹云母片陶三种,夹砂陶居多,泥质陶次之,夹片云母片陶最少。夹砂陶质地粗疏,陶色不均,分褐陶、红陶、灰褐陶三种,其中褐陶占大宗,红陶次之,灰褐最少。泥质陶质地细腻,陶色较纯,红陶占比最高,灰陶、褐陶较少。陶器纹饰以绳纹为主,多施于夹砂陶器上;泥质陶器多素面;还发现有其他纹饰,如指甲纹、弦纹、彩陶,彩陶有宽带和条带纹两类,主要饰于器物口部。陶器采用泥条盘筑法制作,口部满轮修整,器耳贴于器壁。

夹砂陶器有罐、盆、釜形鼎、器盖、壶等,罐有大口罐、深腹罐、侈沿罐之分。深腹罐分为两型,前者形体较小,在肩部主要饰弦纹,口部侈口或敛口,方唇鼓腹,平底;后者形体较大,通体施绳纹,多为束颈、束口,鼓肩,以方唇居多,皆为平底。大口罐普遍通体施绳纹,分为鼓肩和鼓腹两型,多敛口,平底。侈沿罐口部形态不一,按其口部形制可分为折沿、卷沿、侈沿。盆多叠唇、敛口、斜腹,有红陶和褐陶之分,器表纹饰有指甲纹或绳纹。器盖有红褐陶和褐色陶,多盔形,表面饰指甲纹。釜形鼎为圆唇,折肩。壶多素面灰陶,圆唇,领较矮,弧肩。

泥质陶器有钵、壶、罐、盆、瓮等。钵有深腹和浅腹之别,深腹钵以素面为主,口沿部呈红色,以下呈灰色,应是吸收了后岗一期文化烧制的“红顶器技术”,浅腹钵口部也发现同类特征。壶有明显束颈,鼓肩或弧肩,素面红陶为主。罐有小口罐和大口罐两种,肩部或腹部都附对称双耳,其中小口罐多素面,大口罐肩部以上多施弦纹是该遗存的特点之一。盆多素面,按其口部形态可分为敞口和直口两种,敞口者尖圆唇或方唇,卷沿,有的在唇面饰弦纹,直口者,外叠唇,弧收腹。敛口瓮为叠唇,肩部多绳纹。

(三)官地一期遗存

官地遗址位于内蒙古准格尔旗薛家湾镇。据报告介绍,该遗址单位遗迹遗物可分为五期。第一期以F1、G1为代表,陶器以深腹绳纹罐、大口绳纹罐、折口壶、宽带钵、盆为组合,与鲁家坡遗址一期遗存相近;第二期以F13为代表,陶器组合为侈沿罐、敛口弦纹瓮及弧线三角纹彩陶钵,属于白泥窑子文化;第三期以H55为代表,以尖底瓶、折腹钵及窄沿折肩罐为陶器组合,属于庙子沟文化;第四期以H32、H60为代表,以夹砂灰陶质的方格纹卷沿罐、斜腹盆、矮领罐为陶器组合,文化内涵与老虎山文化比较密切,但早于老虎山文化;第五期以F3、F6为代表,陶器组合为蛇纹鬲、三足瓮,属朱开沟文化。

官地一期遗存发现房址1座,为半地穴式建筑,破坏较为严重,仅剩北壁保存较好。居住面是经过白色黏土垫就,未发现有柱洞。灶坑在房子的南部,平面呈圆角长方形,底部较平。灶底部及灶壁附有草拌泥,经烧制后,质地坚硬,呈灰蓝色,门道向南。灰坑16个,平面椭圆形居多,圆形其次,不规则形较少。坑底大部分为圜底,平底者较少。

出土的遗物以陶器数量最多,按照陶系分为泥质红陶和夹砂红褐陶两大类,以泥质红陶为大宗,另外还有少量泥质灰陶和泥质褐陶。夹砂红陶质地较为粗疏,陶色不匀,有的夹杂云母碎片;泥质红陶质地细腻,陶色较纯。泥条盘筑法制成,个别器物口部经过慢轮修整,器壁多贴器耳。陶器纹饰以素面为主,绳纹其次,弦纹普遍,指甲纹少见。彩陶纹饰主要有红彩的宽带纹和窄条带纹两种,除此之外还有口部呈红色、腹部呈灰色的红顶器,器形以平底器为大宗,圜底器次之。

夹砂陶器有罐、盆、甑、器耳等。陶罐可分为深腹罐和侈口罐两种,深腹罐以方唇居多,唇面或肩部施凹弦纹,腹部施绳纹或弦纹,鼓肩,弧收腹,平底;侈口罐多为垂腹;此外还有的罐唇部外凸,口下饰绳纹,口下施指甲纹的较少。盆按口部形态可以分为敞口和侈口两种,敞口盆为方唇,卷沿,斜收腹,口部下施凹弦纹;厚沿盆多素面,侈口、尖唇。甑为素面,钵形,平底,底部有孔。器耳为桥状,截面呈圆形。

泥质陶器有壶、盆、罐、钵、甑、碗等。壶表面素面红陶,分为折口壶和敞口壶,折口者以口折程度强弱分为两式,皆弧肩;敞口者领部较矮,端肩,有的是方唇,有的尖圆唇。钵多素面红陶,按照口部形制可以分为敞口、直口、敛口三种,敞口者以圆唇居多,其次是尖唇,腹部斜收,个别口部饰一周红色宽彩带;直口钵多为尖唇,腹部略深;敛口钵有的尖唇,有的圆唇,鼓肩。盆多为素面红陶,可分卷沿、窄沿、无沿。卷沿盆为敞口,有的沿下施二道凹弦纹;窄沿盆多为鼓腹,唇部或口沿下施凹弦纹;口部无沿的盆为叠唇,形态与前两种大体相同,口下也饰凹弦纹。罐有敛口和侈沿之分,敛口罐多素面陶,侈沿罐方唇,鼓肩或弧肩,肩部施凹弦纹。甑为素面红陶,胎薄厚不一,平底,底部有甑孔。碗为素面褐陶,尖唇,敞口,斜收腹,平底。器耳为红陶,平面呈倒梯形。

(四)阿善一期

阿善遗址位于内蒙古包头市。根据报告研究结果将遗址单位遗迹遗物分为三期,阿善一期以夹砂罐、宽带钵、盆为陶器组合,和鲁家坡遗址一期遗存大体相同;阿善二期以泥质灰陶钵、双耳瓮、泥质罐、杯为陶器组合,属仰韶文化的海生不浪类型;阿善三期陶器组合为折腹钵、曲腹钵、高领罐、豆、盆等,属于龙山文化。

阿善一期遗存未见遗迹现象。陶器是主要生活用具,按陶质可分为夹砂陶和泥质陶两种。夹砂陶火候不高,质地粗疏,陶色主要有红陶、褐陶及灰陶。泥质红陶数量甚多,夹砂红褐陶次之,泥质灰陶少见。器表纹饰素面磨光还有弦纹、绳纹;彩陶有黑彩和红彩,在钵和盆口部发现有宽带纹。器形主要有钵、盆、罐、壶等。钵数量较多,均磨光,按口部形态可以分为敞口、直口、敛口三种,多在口沿外饰一道宽带纹黑彩或红彩;罐多夹砂红褐陶,方唇或圆唇,有的在唇沿下施绳纹,有的施弦纹;盆皆为泥质红陶,表面磨光,有敞口和侈口之分,有的在唇沿施一道黑彩,有的施弧线三角纹黑彩。

(五)西园一期

西园遗址位于内蒙古包头市。报告研究成果将其分为三期遗存。西园一期以大口罐、红顶碗、宽带钵、盆为陶器组合,与鲁家坡遗址一期遗存相近;西园二期以弧腹钵、折腹钵、高领罐、尖底瓶为陶器组合,属庙子沟文化;西园三期以高领罐、钵、器盖、缸为器物组合,属于龙山文化。

西园一期遗存较少,不见遗迹现象,发现的遗物仅见用于生活的陶器。陶器均手制,部分慢轮修整,以泥质陶占大宗,夹砂陶其次。泥质陶以红色居多,因烧制火候较高,陶色质地纯正,多素面;夹砂陶多为红褐色和黄褐色,质地粗疏,通常施绳纹、弦纹。彩陶以黑彩为主,红彩和褐彩少见,纹饰常见的有宽带纹,还有勾叶纹和弧线纹等。器类有钵、罐、盆、碗等。钵数量最多,均泥质红陶,内外磨光,器表纹饰除素面以外,有的在口沿外饰宽黑彩,有的施勾叶纹褐彩。红顶碗是西园一期遗存中具有特色的遗物之一,弧收腹。罐有敛口罐和大口罐之分,敛口罐为夹砂红褐陶,折沿方唇,多施弦纹;大口罐窄沿,方唇,器表有的施绳纹,有的施弦纹。盆为敞口,卷沿明显,唇部多施黑彩带。

二、鲁家坡一期遗存特征

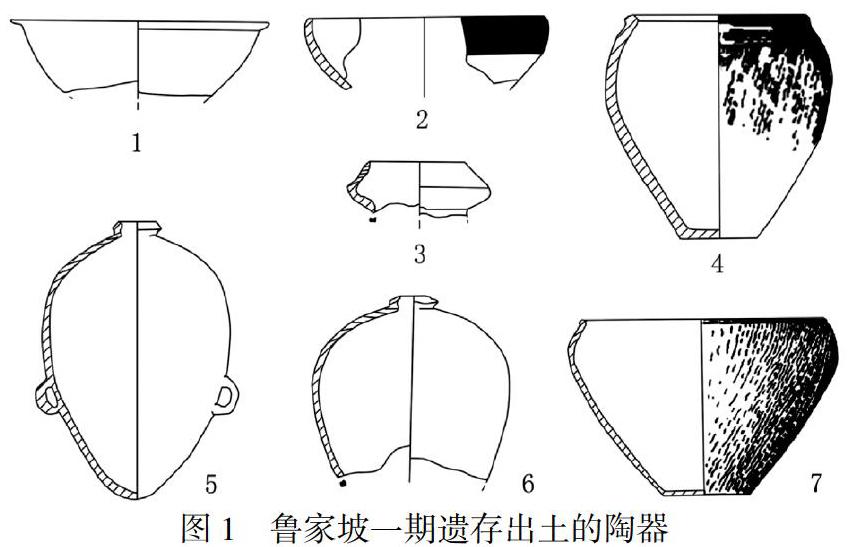

根据前文对鲁家坡一期遗存各遗址的分析,鲁家坡一期、官地一期与阳湾一期从建筑结构到陶器组合和器型等均表现出一致性,房址以半地穴式为主,灶址圆形或长方形,门道大致南向,灰坑椭圆形居多,陶器以大口绳纹罐(图1.7)、深腹罐(图1.4)、敞口盆(图1.1)、宽带钵(图1.2)、壶(图1.3)为主要组合,所以文化性质应相同。同时,在鄂尔多斯地区早期遗存包括奎银生沟、巴音察汗、脑包梁、坟墕、赛不拉、闫家坡、敖包圪梁、圪针墕圪旦、贺家圪旦、沙圪梁、张牛圪旦等遗址中的文化面貌也基本与鲁家坡一期遗存一致,故而此类遗存的分布范围大致集中在鄂尔多斯地区。

三、其他问题

(一)鲁家坡一期遗存的年代

鲁家坡一期遗存的年代,应与史家期半坡文化早期相当。由于鲁家坡遗址一期、阳湾一期、西园一期、阿善一期、官地一期等遗址并无明确的碳十四测年数据,所以鲁家坡一期遗存的绝对年代尚不清楚。虽然由于发掘材料零星且地层叠压打破关系大部分受到破坏,但是可以借鉴内蒙古周边地区其他同时代的考古学文化遗址的层位关系进行分析,进而在器物研究和比对基础上认识该遗存相对年代。

从地层关系分析,在鲁家坡遗址一期遗存中有叠压打破关系的主要有鲁家坡遗址和阳湾遗址。鲁家坡遗址中以陶器组合为大口罐、深腹罐、折口壶、红顶钵代表的第一期遗存遗迹单位有F5、F6、H11等。第二期遗存以F1、F2、F9为代表,陶器组合为夹砂罐、尖底瓶、盆、火种炉,与庙底沟类型陶器形态相近。且二期遗存中的F2直接打破一期遗存的F5,如此一期遗存叠压于二期遗存之下,至少证明鲁家坡遺址一期遗存年代应早于庙底沟文化。阳湾遗址发掘简报中虽提及F3打破F2这一组叠压打破关系,但是在简报中并未见F3、F2这两个单位遗存,所以这组地层关系不可用。因为鲁家坡一期遗存的鲁家坡遗址一期遗存早于庙底沟文化,初步判定鲁家坡一期遗存的年代大体早于庙底沟文化。

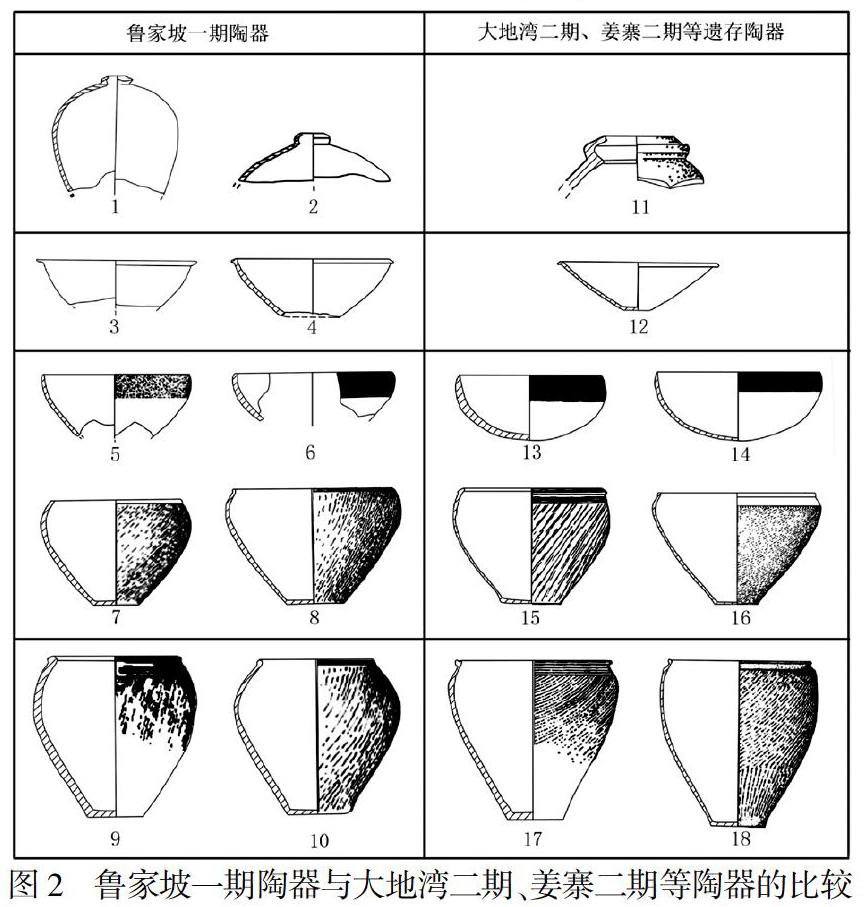

从陶器类型上看,鲁家坡一期遗存陶器中流行的绳纹罐与姜寨二期、原子头二期、大地湾二期陶罐可以比对。鲁家坡一期文化遗存中常见的罐有大口罐和深腹罐,多为夹砂红陶、红褐陶,多数器表施绳纹,有的口部或上腹部饰凹弦纹;个别口部施凹弦纹,下部施一周三角乳钉纹饰。这两种绳纹罐在大地湾二期遗存、姜寨二期遗存、原子头二期遗存为代表的史家期半坡文化遗存中均有出现,而且较为典型。其中的深腹罐,多方唇,有的敛口,有的口微侈,鼓腹或鼓肩。在口部或肩部多施凹弦纹,腹部饰绳纹,如官地遗址一期遗存H25:1深腹罐(图2.9)、阳湾遗址一期遗存F27:1深腹罐(图2.10)与姜寨二期ZHT18③:14罐(图2.17)、原子头三期F14:1罐(图2.18)基本相似。大口罐,多敛口,器表通体施绳纹,如鲁家坡遗址一期遗存的F5:2大口罐(图2.8)、阳湾遗址一期遗存的F28:1大口罐(图2.7)、原子头遗址二期F27:22罐(图2.16)、大地湾二期G300:6A型Ⅱ式罐(图2.15)形态形同。

其次,鲁家坡一期遗存的彩陶纹饰较少,主要是在器物口沿外饰一道黑彩的宽带钵与黄河流域史家期半坡文化遗址的宽带钵相近,如阳湾遗址一期遗存的F26:16 B Ⅱ式钵(图2.5)、官地遗址一期遗存的G2:1 A型钵(图2.6)和大地湾二期T4④:3钵(图2.13)、原子头二期F9:2钵(图2.14)。但鲁家坡一期遗存缺少典型庙底沟文化的彩陶纹饰,除了在夹砂陶器上施加绳纹或弦纹外,鲁家坡一期陶器还是以素面为主。另外,鲁家坡一期遗存中鲁家坡遗址一期遗存F4:1壶(图2.1)、阳湾一期遗存的F15:1(图2.2)壶口部形态与北橄二期遗存的壶口H47:1(图2.11)类似,北撖二期年代相当于史家期半坡文化。

第三,官地遗址一期遗存H29:2A型盆(图2.3)、阳湾遗址一期遗存H5:2A型盆(图2.4)与原子头三期H84:13(图2.12)盆相似,均为敞口、卷沿。在阿善一期、西园一期遗存中同样也存在类似于鲁家坡一期遗存的绳纹罐和宽带钵等器物。

综合以上分析,鲁家坡一期遗存年代早于庙底沟文化,与史家期半坡文化早期相当。

(二)鲁家坡一期遗存的文化性质

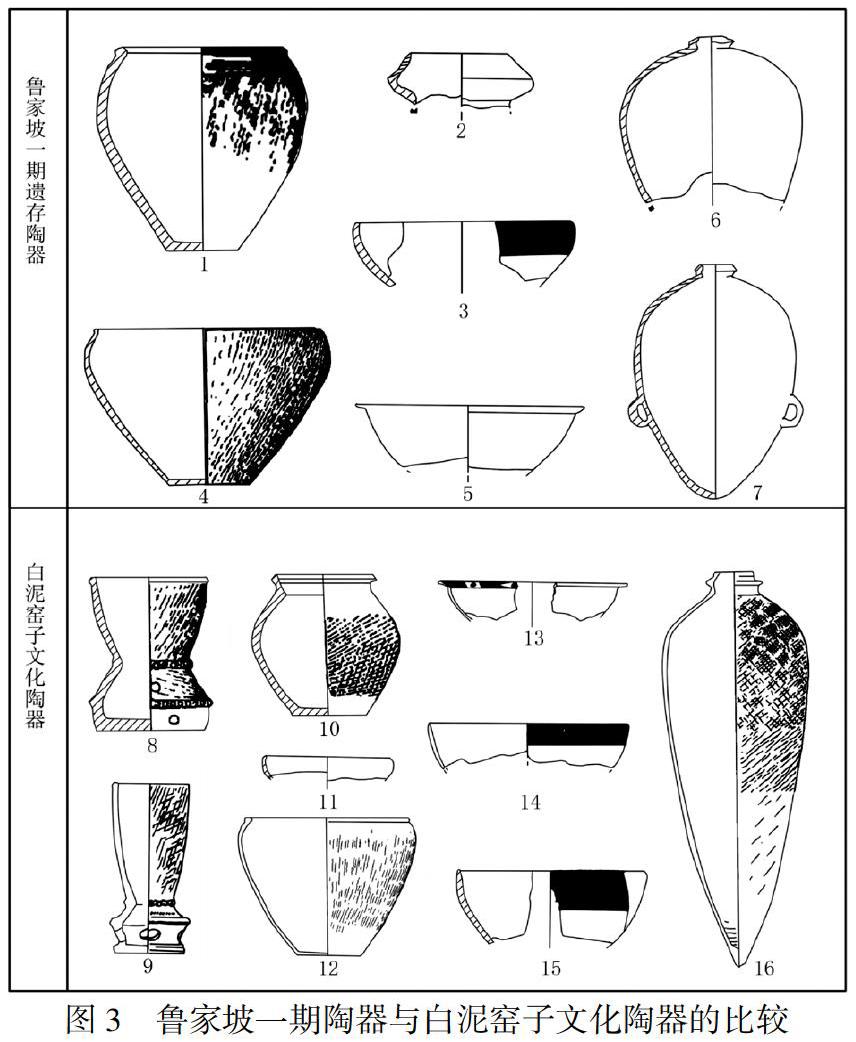

关于鲁家坡一期遗存的性质,在发掘报告的介绍中将其划分为白泥窑子文化早期类型,魏坚先生也提出将鲁家坡一期遗存为代表遗址归入白泥窑子文化,但是笔者经过器物对比,认为鲁家坡一期遗存不应归为白泥窑子文化。原因有二:第一,白泥窑子文化中的典型器物,侈口罐(图3.10),火种炉(图3.8,9),双唇口尖底瓶(图3.16),在鲁家坡一期遗存中并未发现。鲁家坡一期遗存中的大口罐(图3.4)、深腹罐(图3.1)、折口壶(图3.6)、红顶钵等器物也不存在于白泥窑子文化中,但在后岗一期文化和史家期半坡文化中较为常见;第二,鲁家坡一期遗存年代早于白泥窑子文化。

基于上文层位关系及类型学比对建立的桥联关系,我们可以知道鲁家坡一期遗存与姜寨二期,大地湾二期,原子头二、三期应处于同一时代,且鲁家坡一期遗存与史家期半坡文化具有一致性。另一方面,史家期半坡文化遗存主要流行如葫芦口尖底瓶及陶器上多饰变体鱼纹纹饰等,而鲁家坡一期遗存普遍流行素面或绳纹,故鲁家坡一期文化遗存不能归入史家期半坡文化,应是一种独立的考古学文化。

(三)鲁家坡一期遗存的源流

鲁家坡一期遗存的来源首先应当从当地或周边早于该文化的考古学文化中去寻找。当地早于鲁家坡一期遗存的考古学文化是后冈一期文化的石虎山类型,因为据碳十四测定年代石虎山Ⅰ遗址大约相当于后岗一期文化早期。

鲁家坡一期遗存中的阳湾一期遗址F12:9AⅡ式罐、F23:3BⅡ式罐(图4.9)、F23:3BⅠ式罐(图4.10)在腹部或肩部均饰有双耳,和石虎山Ⅰ遗址SⅠG①:124(图4.3)罐相似;鲁家坡一期遗存的官地一期G2:3AⅡ式壶(图4.5)口部特征与石虎山Ⅰ遗址的SⅠF6:013陶壶(图4.2)基本一致;而且鲁家坡一期遗存和石虎山遗址也同时都存在红顶钵(图4.1,7)。还有鲁家坡一期遗存的罐(图4.6,8)和石虎山Ⅰ遗址的罐(图4.4)器表都施加绳纹。鲁家坡一期遗存无论是器形还是纹饰上与石虎山类型遗存都体现了相似性,所以我们可以认为其来源于石虎山类型遗存。

关于鲁家坡一期遗存的去向问题,目前相关研究多数认为是白泥窑子文化。

通过对比我们发现:第一,白泥窑子文化陶器组合为侈口罐、宽带黑彩钵、双唇口小口尖底瓶、大口瓮、盆以及火种炉,其中侈口罐、火种炉、双唇口小口尖底瓶为最具特色的文化遗物,都在鲁家坡一期遗存中找不到渊源(除小口尖底瓶的口部),而鲁家坡一期遗存的主要构成者大口罐、深腹罐、壶等,除大口罐有一定联系以外,也并未被白泥窑子文化吸收。第二,鲁家坡一期文化的主要器形在中期红山文化中可见,比如鲁家坡遗址F5:2大口罐(图5.2)与牛河梁遗址N1H3:3大口罐(图5.4)有明显的发展演变关系,鲁家坡遗址F5:5小口双耳罐(图5.1)与牛河梁N2Z4下层积石冢墓葬出土N2Z4M7:2(图5.3)形制接近,鲁家坡一期遗存的宽带钵在红山文化西水泉遗址中也不乏踪影。我们推测在史家期半坡文化一路驱赶之下,鲁家坡一期遗存向西溃退,有一部分可能已经进入了辽西地区,对早期红山文化向中期的演变和发展起到了至关重要的作用。其余的也逃向今天的晋北和冀北狭长地带,山西大同的马家小村(图6)和河北蔚县三关遗存(图7)可能就记录了他们最后的抵抗。

通过对鲁家坡一期遗存的分析和研究,鲁家坡一期遗存的年代早于白泥窑子文化,即使分布地域上存在重合,但两者文化内涵和面貌上截然不同。鲁家坡一期遗存器物组合为大口罐、深腹罐、壶、红顶钵等,白泥窑子文化器物组合为双唇口小口尖底瓶、侈口罐、火种炉、大口瓮、宽带钵。两者年代和文化面貌的不同足以说明不属于同一文化谱系。鲁家坡一期遗存是来源于后岗一期文化,且在发展过程中与史家期半坡文化发生碰撞形成的,并不应当归入白泥窑子文化系统中,应单独命名为鲁家坡一期遗存,同时鲁家坡一期遗存相对年代的确定也为研究内蒙古中南部仰韶文化提供了更多的时代依据。

注 释:

内蒙古文物考古研究所.准格尔旗鲁家坡遗址[A].内蒙古文物考古文集(第二辑)[C].北京:中国大百科全书出版社,1997.

内蒙古自治区文物考古研究所.内蒙古准格尔旗阳湾遗址发掘简报[J].考古与文物,2016(02).

内蒙古文物考古研究所.准格尔旗官地遗址[A].内蒙古文物考古文集(第二辑)[C].北京:中国大百科全书出版社,1997.

内蒙古社会科学院蒙古史研究所,包头市文物管理所.内蒙古包头市阿善遗址发掘简报[J].考古,1984(02).

西园遗址发掘组.内蒙古包头市西园新石器时代遗址发掘简报[J].考古,1990(04).

王志浩,杨泽蒙.鄂尔多斯地区仰韶时代遗存及其编年与谱系初探[A].内蒙古中南部原始文化研究文集[C].北京:海洋出版社,1991.

陕西考古研究所等.姜寨——新石器时代遗址发掘报告[M].北京:文物出版社,1988.

宝鸡考古工作队,山西省考古研究所.陇县原子头[M].北京:文物出版社,2005.

甘肃省文物考古研究所.秦安大地湾——新石器时代遗址发掘报告[M].北京:文物出版社,2006.

山西省考古研究所.山西翼城北橄遗址发掘报告[J].文物季刊,1993(04).

内蒙古文物考古研究所.准格尔旗鲁家坡遗址[A].内蒙古文物考古文集(第二辑)[C].北京:中国大百科全书出版社,1997.

魏坚,冯宝.试论白泥窑文化[J].考古学报,2019(01).

内蒙古文物考古研究所,日本京都中国考古学研究会.石虎山遗址发掘报告[A].岱海考古(二)[C].北京:科学出版社,2001.

中國社会科学院考古研究所内蒙古工作队.赤峰西水泉红山文化遗址[J].考古学报,1982(02).

山西省考古研究所,大同市博物馆.山西大同马家小村新石器时代遗址[J].文物季刊,1992(03).

张家口考古队.一九七九年蔚县新石器时代考古的主要收获[J].考古,1981(02).

(责任编辑 曹彩霞)