软土地区双侧基坑施工对邻近地铁隧道的影响分析

季家俊

上海勘察设计研究院(集团)有限公司 上海 200093

随着轨道交通建设的蓬勃发展,地铁已逐渐成为城市交通的重要生命线。紧邻地铁的深基坑工程由于土体开挖的卸荷作用、降水引起的地下水位变化,将使地铁隧道结构产生附加变形,尤其是软土地区,因土体的蠕变特性,更不利于基坑变形控制。因此,如何有效控制基坑对地铁隧道的变形影响,是地铁保护区基坑设计的关键。

针对软土地区基坑开挖对邻近地铁隧道的影响,不少专家学者已进行有益研究。王卫东等[1]通过三维数值模拟,发现隧道受基坑开挖卸荷影响产生的位移主要为竖向隆起。况龙川[2]、肖同刚[3]结合上海地区工程实例与监测数据分析了基坑开挖对邻近地铁隧道的影响。

目前,相关研究大多针对单个基坑对地铁的影响展开[4-10]。本文以上海某区间隧道旁双侧基坑为例,从基于地铁变形控制的基坑设计以及监测数据分析两方面进行论述,为类似项目提供参考。

1 工程概况

1.1 基坑与地铁隧道的相互关系

背景项目位于上海市闵行区顾戴路与万源路路口。拟建场地内轨道交通12号线区间隧道斜向穿越,将基坑分为南区、北区2个独立基坑。基坑概况如表1所示。

表1 基坑概况

该区间隧道为弧形段,分为上行线与下行线,隧道顶埋深15.0~20.5 m。北区基坑平行于区间隧道的单边长度约127 m,基坑边线距隧道结构最近16.4 m(约1.3倍挖深),相应区段隧道顶最浅埋深18.2 m;南区基坑平行于区间隧道的单边长度约163 m,地下1层邻近地铁,基坑边线距隧道结构最近11.7 m(约1.8倍挖深),相应区段隧道顶最浅埋深15.0 m。基坑与地铁位置关系如图1所示。

图1 基坑与地铁隧道相对位置关系示意

1.2 工程地质与水文地质条件

拟建场地属滨海平原地貌,土层及其物理力学性质指标如表2所示。

表2 岩土物理力学性质指标

场地地下水主要由浅部的潜水、中部⑤2层的微承压水及深部⑦层、⑨层的承压水组成。上海地区潜水水位埋深0.5 m。依据现场抽水试验,⑤2层微承压水水头约3.5 m,⑦层承压水水头约6.4 m。

依据DG/T J08-61—2018《基坑工程技术标准》验算,南区地下1层仅深坑处不满足⑤2层抗突涌稳定性要求;南区地下2层及北区均涉及⑤2层承压水突涌,⑦层满足抗突涌稳定性要求。

2 基于地铁隧道变形控制的基坑设计

基坑设计时需要重点考虑实际条件。一方面,该项目双侧基坑距离区间隧道均较近,在基坑开挖主要影响范围内,且与相邻区间隧道平行长度大、影响范围广;另一方面,隧道自身为弧形段,对变形较敏感,且前期运营阶段已有一定变形。因此,对地铁隧道的变形控制是该项目基坑设计的难点与重点。

2.1 基坑变形设计控制要求

依据DG/T J08-61—2018《基坑工程技术标准》与上海地铁保护技术标准,该项目基坑安全与环境等级,支护结构变形、周边环境影响的控制标准如表3所示(表中H为基坑挖深)。

表3 基坑设计控制标准

2.2 基坑开挖对隧道变形的主要影响因素分析

本工程基坑开挖对隧道变形的影响因素主要包括以下几个方面:

1)双侧基坑的施工顺序。区间隧道两侧独立基坑开挖均会引起隧道变形,应合理安排施工工序,减小基坑开挖的叠加影响。

2)支护体系的刚度。支护体系的刚度由支护桩的刚度与嵌入度、支撑体系的刚度组成。采用大刚度的支护桩与支撑体系,对控制基坑变形与稳定性的作用显著。

3)土质条件。依据研究及上海地区经验,邻地铁侧土体加固可有效改善土性,减小基坑变形。

4)地下水的控制。对地铁保护区基坑,应该要严格控制地下水,尤其是承压水水位,避免基坑周边地下水位大范围下降,造成土体有效应力增加,进而引发地表沉降与隧道变形。

5)施工影响。主要表现在施工超载、挖土方案、施工进度三方面。基坑施工应严格限制坑边施工荷载,土方开挖应严格按“分层、分块、对称、平衡、限时”原则,并加快垫层、底板施工进度,充分利用饱和软黏土地区的“时空效应”限制基坑变形。

2.3 基坑变形控制设计要点

针对上述主要影响因素,在基坑设计中分别采取了相应控制措施。

1)严控双侧基坑施工工序工况。该项目双侧基坑挖深差异大,且地铁隧道为弧形段,地铁两侧受力极不平衡,因此双侧基坑不能同步开挖。结合开挖进度要求,该项目施工顺序为:南区-Ⅰ(地下2层)→北区→南区-Ⅱ(地下1层)。即对单个基坑而言,南区远离地铁侧先施工,待出±0 m后方可开挖邻近地铁侧地下1层区域;对双侧基坑而言,北区先开挖,先深后浅,待底板完成达到养护强度、基坑变形稳定后,再开挖南区邻地铁侧浅坑。

2)采用大刚度的支护桩。北区基坑挖深12.3~13.7 m,采用厚800 mm(一般区域)/1 000 mm(邻地铁侧)地下连续墙,并增设槽壁加固,支护结构端布置于⑥层。南区-Ⅰ远离地铁,支护采用φ1 000 mm@1 200 mm灌注桩结合外排φ850 mm@1 200 mm三轴搅拌桩止水;南区-Ⅱ邻近地铁,支护采用φ850 mm@1 050 mm灌注桩结合外排φ850 mm@1 200 mm三轴搅拌桩止水,桩端置于⑤2层。

3)采用多重保险的止水体系。北区、南区-Ⅰ与南区-Ⅱ深坑区域均涉及⑤2层承压水突涌问题,因此有效控制地下水、消除承压水水位变化对地铁的影响是关键。北区基坑整体采用地下连续墙支护,在地下连续墙隔断⑤2层的基础上,两侧槽壁与地下连续墙同长,相当于基坑拥有3道止水体系,多重保险,确保止水隔水效果。南区-Ⅰ与南区-Ⅱ三轴水泥土搅拌桩均隔断⑤2层,且灌注桩与三轴水泥土搅拌桩之间增设压密注浆,严格消除侧壁地下水渗漏、承压水突涌隐患。此外,北区、南区邻地铁侧均设置坑外观测井兼作回灌井,坑内降水井严格按“适时、适量、按需”原则疏干降水,以减小地下水位变化对邻近地铁隧道的影响,并在基坑开挖前进行试抽水,检验止水帷幕的可靠性。

4)邻地铁侧增设裙边加固。南区、北区对地铁保护区范围(地铁隧道结构外边线50 m)设置三轴水泥土搅拌裙边满堂加固以改善土性,加固宽度5.65 m(南区)/8.65 m(北区),加固深度自第1道支撑底至坑底下5.0 m。

5)支撑布置时突出对地铁的保护。南区、北区支撑布置形式均采用大刚度的十字对撑形式,对撑间距9 m,主撑方向垂直于地铁走向,支撑体系受力明确,有利于地铁侧的变形控制。支撑体系中首道支撑设置栈桥,栈桥布置为坑内环通,避免土方重车于基坑挖土期间在地铁侧反复碾压,严控施工超载。

6)严控施工组织。对于施工组织,邻地铁侧施工超载不得大于20 kN/m2,并严禁作为出土路线,避免泵车等施工机械停靠;对于土方开挖,应严格按“分层、分块、对称、平衡、限时”原则,沿地铁侧土方最后挖除,垫层随挖随浇,底板在开挖到底后10 d内完成。

2.4 基坑支护方案综述

综上所述,支护结构方案汇总如表4所示,支撑平面布置如图2所示(阴影处为栈桥)。

图2 支撑平面布置示意

表4 基坑支护方案

3 基坑监测数据分析

该项目基坑遵循南区-Ⅰ→北区→南区-Ⅱ的施工顺序,2018年12月开始施工,2019年12月基坑全部回填完成。

3.1 支护结构变形分析

3.1.1 南区-Ⅰ监测数据分析

南区-Ⅰ挖深11.45 m,位于地铁保护区外,支护采用灌注桩+2道支撑。本区最大测斜4.7 cm(设计控制值3.5 cm),主要受坑边超载影响。

图3为部分测点在主要工况下的测斜曲线。

图3 南区-Ⅰ不同工况下侧向变形示意

从图3中可以得出以下结论:

1)测斜曲线呈抛物线形,最大侧向位移4.7 cm、位于基坑开挖面以上(约0.7倍挖深位置)。

2)基坑开挖到底至底板浇筑前的变形速度最大,开挖阶段变形量约占总变形量的80%。

3)受基坑拆换撑及软土蠕变影响,基坑回填前的累计变形不容忽视。

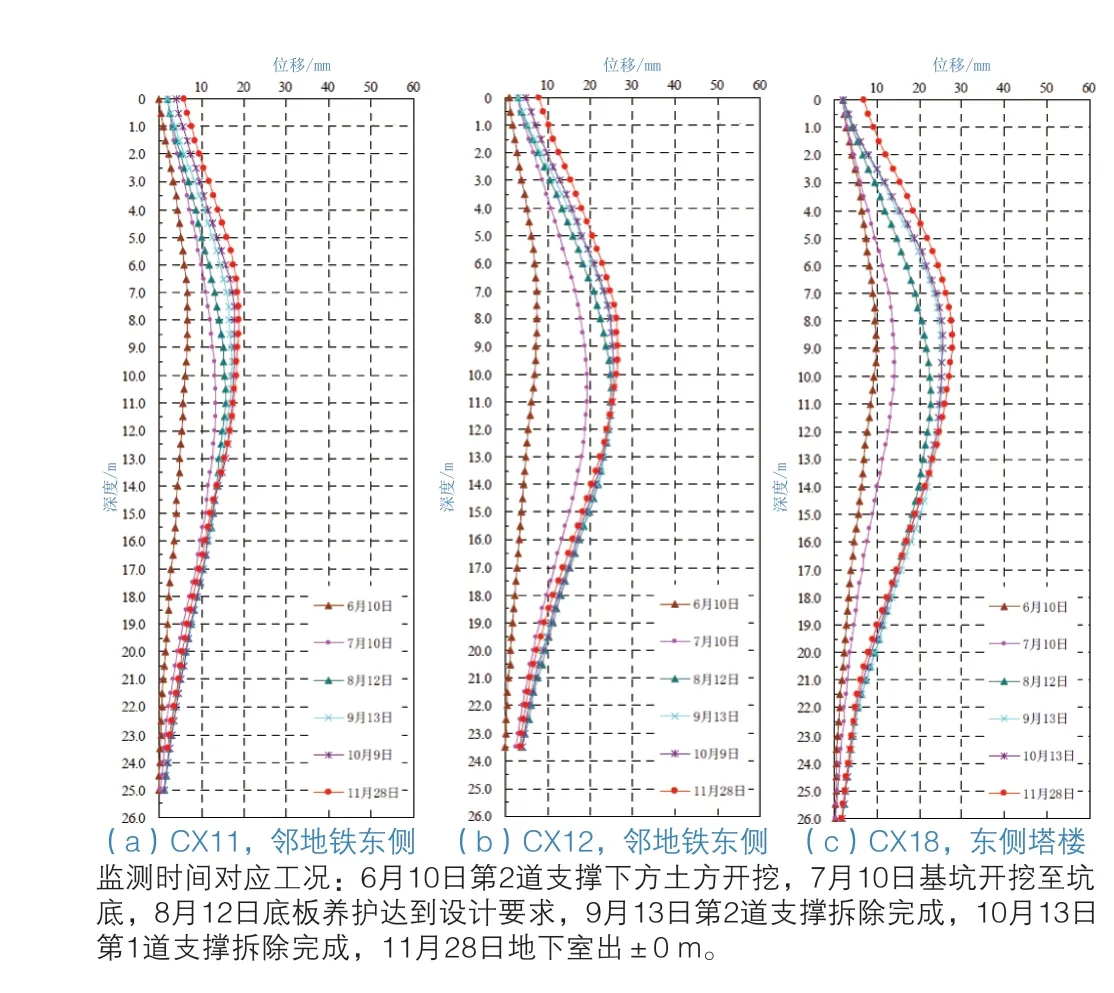

3.1.2 北区监测数据分析

北区基坑挖深12.3~13.7 m,基坑边线距隧道结构16.4~27.1 m,支护采用地下连续墙+槽壁加固+3道支撑。本区最大测斜4.7 cm,高于设计控制值(3.5 cm)。本区邻地铁侧最大测斜2.8 cm(设计控制值1.8 cm),基坑大部分区域满足地铁保护区严苛的变形控制要求。

图4为邻地铁侧测点在主要工况下的测斜曲线。

从图4中可以得出以下结论:

图4 北区-Ⅰ不同工况下侧向变形示意

1)测斜曲线呈抛物线形,基坑塔楼处因挖深较深、应力集中,基坑变形大于一般区域。

2)基坑变形主要由基坑开挖引起,开挖阶段变形量约占总变形量的90%,最大侧向位移位于基坑开挖面以上(约0.8倍挖深位置)。

图5为北区坑外地下水位随时间的变化情况。

图5 北区坑外潜水水位历时曲线

从图5中可以得出以下结论:

1)基坑施工期间坑外水位较平稳,最大水位变化0.8 m;此外,基坑施工期间无显著渗漏与突涌出现,说明通过多重保险的止水帷幕,止水效果可靠、地下水位变化对邻近地铁隧道产生的影响微小。

2)基坑开挖期间受基坑降水影响,坑外水位下降,基坑底板浇筑完成后,地下水位逐渐恢复并趋于稳定。

3.1.3 南区-Ⅱ监测数据分析

南区-Ⅱ基坑挖深6.5 m,基坑边线距隧道结构11.7~13.6 m,支护采用灌注桩+1道支撑(型钢斜撑换撑)。本区邻地铁侧最大测斜1.0 cm(设计控制值0.9 cm),满足变形控制要求。

图6为邻地铁侧部分测点在主要工况下的测斜曲线。

图6 南区-Ⅱ不同工况下侧向变形示意

从图6中可以得出以下结论:

1)由于邻地铁侧设置裙边加固,且增设斜撑换撑,基坑测斜变形较小。

2)对比南区-Ⅰ、北区基坑测斜曲线可见,对挖深较浅的单道支撑基坑而言,拆撑后基坑顶部变形显著增大,测斜曲线由抛物线形变为梯形;对挖深较深的多道支撑基坑而言,受中楼板换撑约束,测斜曲线始终呈抛物线形。

3.2 地铁区间隧道监测数据分析

3.2.1 区间隧道竖向沉降分析

区间隧道在双侧基坑主要工况下的沉降如图7所示。

图7 区间隧道不同工况下沉降曲线示意

从图7中可以得出以下结论:

1)区间隧道受基坑开挖卸荷影响,变形表现为上抬隆起,且中部变形大于端部,隧道受影响范围大于基坑施工范围,影响程度逐渐衰减。

2)隧道上行线在施工过程中最大隆起量为8.9 mm,下行线最大隆起量为9.0 mm,双侧基坑对区间隧道的影响可控,基于变形控制的基坑设计效果较好。

3)从具体施工过程中看,以最大隆起变形点31#为例,北区开挖引起的隆起量为6.9 mm,南区-Ⅱ开挖引起的隆起量为2.1 mm,地下结构完成、变形稳定阶段的隆起量最终为7.5 mm,北区对隧道的影响更大。

3.2.2 区间隧道水平收敛位移分析

区间隧道在双侧基坑主要工况下的隧道水平位移曲线如图8所示(以下行线为例)。

图8 区间隧道下行线不同工况下水平位移曲线示意

从图8中可以得出以下结论:

1)区间隧道水平位移受自身结构、管片拼接影响较大,变形数据离散性较大。

2)区间隧道水平位移总体表现为拉伸,水平位移施工过程中最大变形量为4.7 mm,曲线同样表现出中部大于端部的特征。

3)最大水平位移点同样为31#断面,北区开挖引起的变形量为2.9 mm,南区-Ⅱ开挖引起的变形量为1.8 mm,地下结构完成、变形稳定阶段最终的水平位移为3.2 mm,北区对隧道的影响更大。

4 结语

本文依托工程实例,从基于变形控制的基坑设计与实际监测数据反馈,研究软土地区双侧基坑对邻近地铁隧道的影响,主要得出以下结论:

1)邻近地铁的双侧基坑应严格控制施工工序,减小对地铁变形的叠加影响;对单个基坑而言,可采用增大支护桩刚度、增设裙边加固、支撑布置突出对地铁侧约束保护等方式来减小基坑卸荷的影响,可采用多重保障的止降水体系来减小基坑对地下水位,尤其是承压水的影响,基坑施工时应充分利用时空效应。

2)监测数据显示,本项目邻地铁侧支护结构,在基坑施工全过程中的最大侧向位移为2.8 cm(约挖深的0.20%),浅坑处为1.0 cm(约挖深的0.15%),区间隧道施工过程中的最大隆起量为9.0 mm,最大水平拉伸为4.7 mm,表明基于隧道变形控制的基坑设计效果较好。

3)支护结构测斜曲线呈抛物线形,最大侧向位移点位于开挖面以上,基坑总变形量以开挖阶段变形量占主导,但拆撑及基坑回填前的蠕变不容忽视。

4)区间隧道受基坑开挖卸荷影响的主要表现为上抬隆起、水平拉伸,且中部变形大于端部,影响程度逐渐衰减,水平位移离线性较大。